- •Понятие криминалистики, ее природа, объект изучения, предмет, задачи (общие и частные), система. Взаимосвязь криминалистики с юридическими и неюридическими науками.

- •2. Следы ног человека: классификация, дорожка следов ног, диагностическое и идентификационное значение. Методы обнаружения, фиксации и изъятия.

- •1. Российская криминалистика: история становления, основные этапы развития, выдающиеся российские криминалисты.

- •Наводящий вопрос и пределы использования информации на допросе

- •3. Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

- •1. Следы рук: классификация (дактилоскопия, пальмоскопия, эджескопия, пороскопия), генотипоскопия, дерматоглефика.

- •3) Неповторимой конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму.

- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого в условиях недостаточности доказательств и наличия в них пробелов при его изобличения во лжи.

- •3. Расследование пожаров и преступных нарушений правил пожарной безопасности: криминалистическая характеристика,основные методы расследования.

- •1. Ситуации.

- •Установление существенных для дела свойств огнестрельного оружия.

- •Определение вида, системы и модели огнестрельного оружия

- •Определение исправности оружия и его пригодности к стрельбе

- •2. Криминалистическая тактика: понятие, сущность, значение. Понятие тактического приема, тактического решения, тактической комбинации, тактической операции, тактического риска.

- •3. Расследование налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

- •Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.

- •1. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.

- •1 Стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).

- •4 Стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов.

- •5 Стадия - основная. Разрешение вопроса о тождестве (непосредственная идентификация).

- •6 Стадия. Установление искомого объекта.

- •2. Криминалистическое взрывоведение: исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов взрывов.

- •3. Расследование дорожно-транспортных происшествий: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации. Особенности осмотра места происшествия, основные методы расследования.

- •1. По механизму:

- •2. По субъективно-личностным основаниям: все примерчики диктуем, чтобы по красоте было

- •1. Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание. Особенности выдвижения версий, правила, порядок и механизм их проверки.

- •Проверка версий.

- •Требования к проверке.

- •2. Следственный эксперимент: понятие, задачи, тактические приемы подготовки и проведения, особенности фиксации и оценки результатов.

- •III. – Фиксация результатов.

- •IV. Оценка его результатов.

- •3. Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого при участии защитника.

- •2. Тактика предъявления для опознания: психологические основы, виды, особенности подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.

- •3. Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам.

- •Предъявление для опознания

- •3. Расследование убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования, установление лица, совершившего убийство.

- •1. История возникновения и основные направления развития зарубежной криминалистики.

- •2. Тактика проверки показаний на месте: сущность, задачи, типовые ситуации, тактические приемы подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.

- •1.Стадии проверке показаний на месте:

- •2. Производство проверки показаний

- •Закладка «маяков»:

- •3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте

- •4. Оценка полученных результатов и определение их значения в системе доказательств, собранных по делу

- •3. Расследование убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые версии, установление личности убитого, основные методы расследования.

- •3. Источники информации о внешнем облике человека

- •4. Фотопортретная экспертиза

- •2. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

- •1. До прибытия на место обыска.

- •2. По прибытии на место обыска.

- •3. Расследование детоубийств (убийство новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •Билет 10

- •Свойства почерка, важные для идентификации – индивидуальность, относительная устойчивость

- •Задачи: классификационные, идентификационные, диагностические

- •Задачи.

- •3. Расследование исчезновения потерпевшего при подозрении на возможное его убийство: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, версии, основные методы расследования.

- •Билет 11

- •Исследование полиграфической продукции.

- •Проверка алиби

- •Как проводится допрос

- •1. Получение и закрепление исходной информации о преступлении.

- •2. Установление и задержание преступника, неизвестного потерпевшей.

- •3. Проверка причастности конкретного лица и лиц к половому посягательству.

- •4. Последующий этап

- •Билет 12

- •Билет 13

- •1. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи, объекты регистрации, виды учетов, их криминалистическое значение

- •2. Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.

- •3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •2. Оперативно-справочные учеты (Центров говорил информационно-справочные)

- •3. Розыскные учеты (Центров говорил оперативно-розыскные)

- •4. Криминалистические учеты

- •5. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки*

- •Билет 14

- •Выявление невидимых и слаборазличимых текстов.

- •Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей.

- •3. Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •1. Получение справок и документов по запросам.

- •2. Проведение ревизий и проверок операций.

- •3. Выемка документов.

- •4. Допросы сотрудников банка, иных лиц.

- •5. Назначение товароведческих, строительных и других экспертиз, экспертиз документов (технико-криминалистическая, почерковедческая).

- •Билет 15

- •Понятие, задачи, методы криминалистического автороведения и судебно-лингвистического исследования документов

- •Общие и частные признаки письменной речи (грамматические, лексико-фразеологические, стилистические)

- •Отбор образцов, требования к ним

- •2. Тактические приемы допроса.

- •Билет 16

- •1. Криминалистическое исследование материалов документа.

- •2. Психологические особенности процесса формирования показаний, воспроизведения и передачи воспринятой информации на допросе.

- •3. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования

- •1. Криминалистическое исследование материалов документа.

- •3. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования

- •Билет 17

- •1. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное и диагностическое значение.

- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.

- •3. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •1. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное и диагностическое значение.

- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.

- •3. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •Билет 18

- •2. Самооговор и оговор: понятие, распознавание, тактика преодоления.

- •1. Криминалистическое исследование запаховых следов. Особенности изъятия, консервации, методы исследования (биосенсорный, ольфакторный метод исследования). (удаляем нахуй)

- •Запах человека.

- •Изъятие запаховых следов.

- •Понятие негативных обстоятельств, их криминалистическое значение. Инсценировки: понятие, виды, признаки, особенности распознавания.

- •2) Что есть инсценировка?

- •Виды инсценировок.

- •3. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •1. Криминалистическая фоноскопия: понятие, предмет, задачи. Назначение и производство фоноскопических экспертиз.

- •1. Место фоноскопии в криминалистическом исследовании видео и звуков.

- •2. Понятие, предмет, объект фоноспокопии

- •3. Задачи фоноскопии

- •4. Назначение фоноскопии

- •5. Производство фоноскопической экспертизы

- •2. Плановые и организационно-управленческие основы расследования: понятие, принципы, функции, формы и структура планов расследования. Связь версий и планирования.

- •Планирование.

- •Организационно-управленческие начала расследования.

- •1. Следственная фотография: понятие, виды, методы. Соотношение видов съемки места происшествия и запечатлевающих методов. Применение видео и аудиозаписи при расследовании.

- •Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

- •1. До прибытия на место обыска.

- •2. По прибытии на место обыска.

- •2. Конкретные частные методики.

- •1. Методология криминалистики: понятие методологии и методы. Общенаучные методы. Методология научной и практической криминалистики.

- •Философский

- •Общенаучный

- •Специальный

- •Информационно-компьютерные

- •2. Экспертная (исследовательская фотография): понятие, виды, методы. Особенности использования невидимых лучей.

- •Фотографические методы:

- •3. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

- •1. До прибытия на место обыска.

- •2. По прибытии на место обыска.

- •1. Криминалистическая характеристика (информационная модель) преступлений: понятие, научные основы, структура, значение.

- •Основные способы подделки почерка и подписи, их признаки

- •Особенности подготовки и проведения почерковедческой экспертизы

- •Подготовка к исследованию;

- •Выявление признаков необычного выполнения рукописи;

- •Раздельное и сравнительное исследования спорной рукописи и образцов;

- •Оценка обнаруженных совпадений и различий и вывод.

- •Виды образцов

- •Требования к образцам (любым):

- •Тактические способы их получения

- •I. Понятие.

- •III. Задачи крим. Техники.

- •2. Критерии допустимости психического воздействия на допросе. Методы рефлексии, рефлексивного взаимодействия и рефлексивного управления.

- •Рефлексивные методы.

- •3. Тактика осуществления контроля и записи переговоров. Особенности использования полученных данных в процессе расследования преступлений.

- •1. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты. Соотношение диагностики и идентификации.

- •Диагностика vs. Доказывание.

- •Криминалислическая диагностика Vs. Криминалистическая идентификация.

- •Виды диагностики.

- •Уяснению, производился ли выстрел из данного оружия и какова его давность.

- •Определению дистанции, с которой произведен выстрел.

- •Для установления направления выстрела в первую очередь нужно определить входное и выходное отверстия (в случаях сквозного повреждения).

- •1. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.

- •1 Стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).

- •4 Стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов.

- •5 Стадия - основная. Разрешение вопроса о тождестве (непосредственная идентификация).

- •6 Стадия. Установление искомого объекта.

- •2. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них.

- •3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: формы и тактика использования. Классификация судебных экспертиз и система экспертных учреждений в рф.

- •1. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

- •Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

- •2. Способы подделки оттисков, печатей и штампов, их признаки и способы обнаружения. Виды и признаки технической подделки подписей, способы обнаружения.

- •Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.

- •Билет №28.

- •1. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

- •Задача.

- •Виды прогнозирования:

- •Источники прогнозирования:

- •Методы прогнозирования:

- •Этапы прогнозирования.

- •1934 В работе Голунского и Брагинского (о методике расследования).

- •3. Специальные методы криминалистики: понятие, значение. Метод моделирования, его значение, виды моделей в криминалистике.

Для установления направления выстрела в первую очередь нужно определить входное и выходное отверстия (в случаях сквозного повреждения).

Наиболее надежным признаком входного отверстия является наличие дополнительных следов выстрела. Отверстие, вокруг которого располагаются следы опаления, копоть и несгоревшие порошинки, является входным. Ценные данные для разрешения этого вопроса можно получить изучением строения пробоины.

В типичных случаях пробоина имеет форму воронки, обращенной широкой частью в сторону полета пули (пробоины в стекле, дереве, кости и т.п.).

Атипическое строение пробоины наблюдается при выстрелах в упор и с очень близких расстояний.

Следует иметь в виду, что входное пулевое отверстие не всегда имеет круглую форму, а может быть овальным (при поражении объекта под углом) и неправильной формы (при поражении деформированными пулями, пулями спецназначения, при выстрелах из обрезов и дробовых ружей).

Установлению направления полета пули содействует обнаружение частиц преграды, выбиваемых пулей в сторону ее движения. Ценным признаком входного пулевого отверстия являются пояски обтирания (или загрязнения и металлизации). При внедрении пули в преграду она, выталкивая часть материала преграды вперед и раздвигая его, оставляет имеющиеся на ней частицы на материале преграды. В результате вокруг пулевого отверстия образуется сероватый поясок обтирания шириной в несколько миллиметров. Поясок образуется за счет различных загрязнений, имеющихся на пуле (порошинки сгоревшие и нет, частицы копоти выстрела, оружейной смазки, металлические частицы (от соединения пули с гильзой, с патронником, со ствола и самой пули). Входное и выходное отверстия в стекле могут быть определены по веерообразному рельефу боковых граней стекла в образовавшихся трещинах. В радиальных трещинах расширяющаяся часть веерообразного рисунка обращена в сторону полета пули, в концентрических — к стрелку.

У становив

входное и выходное отверстия в преграде,

следует перейти к установлению угла,

под которым пуля пробила преграду.

Для разрешения этого вопроса исследуется,

в первую очередь, угол,

образуемый раневым каналом и поврежденной

поверхностью.

С этой целью в слепой или сквозной канал

при достаточной толщине поврежденного

предмета вставляется

прямой стержень соответствующего

диаметра, который и покажет угол и

направление полета пули.

Ориентировочные данные об угле поражения

могут быть получены также путем изучения

топографии дополнительных следов

выстрела и пулевого повреждения.

становив

входное и выходное отверстия в преграде,

следует перейти к установлению угла,

под которым пуля пробила преграду.

Для разрешения этого вопроса исследуется,

в первую очередь, угол,

образуемый раневым каналом и поврежденной

поверхностью.

С этой целью в слепой или сквозной канал

при достаточной толщине поврежденного

предмета вставляется

прямой стержень соответствующего

диаметра, который и покажет угол и

направление полета пули.

Ориентировочные данные об угле поражения

могут быть получены также путем изучения

топографии дополнительных следов

выстрела и пулевого повреждения.

В случаях выстрела под прямым углом дополнительные следы выстрела располагаются в виде правильного круга с пулевым отверстием в центре.

При выстрелах под углом дополнительные следы выстрела располагаются в виде овала, а пулевое отверстие — не в центре, а эксцентрично ближе к той стороне, откуда был произведен выстрел.

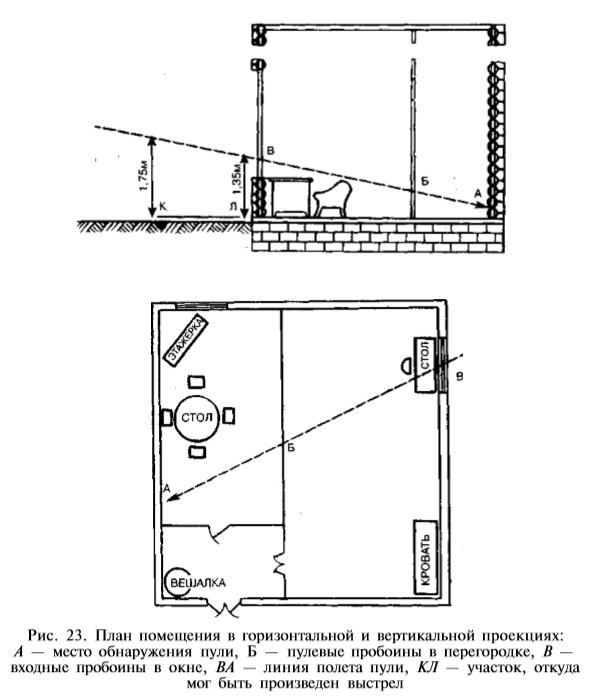

Установление места, откуда был произведен выстрел, осуществляется путем визирования. Его способ зависит от вида и числа пробоин. Простейший способ визирования — это визирование по бумажной трубочке, вставленной в пробоины, имеющиеся в двух стеклах оконной рамы. В случаях, когда пробоины расположены на значительных расстояниях, между ними натягивается нить, направление которой укажет направление полета пули. Следует иметь в виду, что полученные таким образом данные могут оказаться неточными при визировании на расстоянии свыше 50 м. В этом случае траектория полета пули (кривая) заметно отклоняется от идеально прямой линии визирования. Место, откуда был произведен выстрел, может быть установлено и расчетно-графическим методом. С этой целью составляются масштабные планы места происшествия с точным обозначением на них нанесенных пулей повреждений на предметах обстановки, которые соединяются прямой. Горизонтальная проекция плана показывает расположение линии полета пули относительно предметов обстановки (вид сверху), вертикальная проекция — на восходящее или нисходящее направление полета пули и его уровень (вид сбоку).

В ходе осмотра поврежденной преграды исследуются поверхность, на которой имеется огнестрельное повреждение, входное и выходное отверстия, раневой канал, следы действия пороховых газов: надрывы, опаления, обугливания, отложения пороховой копоти и порошинок, осыпь дроби и другие следы выстрела.

Путем их изучения можно получить много ценных данных для определения расстояния и направления выстрела, относительного положения оружия и поврежденной преграды, места выстрела, а в ряде случаев — системы использованного оружия.

Поэтому все поврежденные преграды должны быть подвергнуты тщательному осмотру на месте их обнаружения, желательно с участием криминалиста-баллиста, полученные данные зафиксированы, а сами вещественные доказательства надлежащим образом изъяты и в необходимых случаях направлены на экспертизу.

При обнаружении пробоины тщательно определяется ее местонахождение на предмете (стене, потолке, предмете обстановки и т.д.), для чего производятся возможно более точные замеры высоты расположения пробоины над уровнем пола или грунта, ее расположения относительно двух неподвижных ориентиров, например, стен комнаты, а также относительно других поврежденных данным выстрелом предметов.

Осмотром поверхности, на которой имеется повреждение, стремятся выявить все имеющиеся следы выстрела: поясок обтирания, опаления или обугливания, надрывы, трещины, зоны пороховой копоти, следы смазки, внедрившиеся порошинки. При этом отмечаются размеры повреждений и зон, их форма, расположение на предмете и относительно основного повреждения.

Осмотр производится с применением лупы и источника ультрафиолетовых лучей. Внимательно осматривается строение пулевого канала и следы, имеющиеся в глубине этого канала.

Выбитые снарядом частички преграды следует обнаружить и описать их характер и место нахождение. Исследование, измерение, описание и фотографирование пробоин и дополнительных следов выстрела должны быть произведены до изъятия преграды, связанного с изменением ее первоначального положения и состояния, например, в связи с выпиливанием части преграды, изъятием застрявшей в ней пули и т.п.

Если преграда не может быть направлена на экспертизу целиком, производится выпиливание части, содержащей следы выстрела (не менее 20 х 20 см), и фотографирование, ориентирующее расположение пробоины относительно сторон и частей предмета.

Зерна пороха, особенно в случаях, когда они непрочно держатся на поврежденной преграде, следует изъять в чистую пробирку. Если пробоина имеется в стекле, его необходимо подклеить с одной стороны на лист чистой бумаги, что предохранит стекло от распадения при извлечении.

Если преграда разрушена, нужно собрать ее части, восстановив их положение, и произвести их изъятие тем же способом.

При осмотре поврежденной одежды или обуви описывается их наименование, материал, цвет. Огнестрельные повреждения с дополнительными следами снаружи и изнутри обшиваются кусками чистой белой материи и направляются на экспертизу целиком. Вырезание частей одежды в этих случаях может существенно затруднить исследование. Нельзя имеющуюся одежду складывать по линии имеющихся повреждений, а также направлять ее на исследование во влажном виде. В случаях дробовых повреждений необходимо исследовать и зафиксировать топографию осыпи дроби. С этой целью производится масштабная фотосъемка и составляется схема расположения повреждений от дробинок на предмете. Каждая дробинка должна быть изъята и приобщена к делу.

3. Криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях: понятие, задачи, объем, методы.

Криминалистическое изучение личности участников расследования тактических целях – собирание информации о криминалистически значимых свойствах участников процесса расследования, влияющих на его эффективность и определяющих его тактическую сущность.

Зачем нужно? От лиц, участвующих в расследовании зависит его эффективность.

Предмет - личность, как самая широкая совокупность элементов, составляющих её психологический портрет.

Можно выделить 2 уровня типовых тактических задач, разрешаемых с учетом личностных особенностей участников расследования

Общетактический уровень

Определение места, условий и времени проведения следственного действия

Установление очередности проведения следственных действий

Подбор участников следственного действия

Прогнозирование линий поведения основных участников процесса, а также в рамках следственного действия

Целенаправленное воздействие на участников следственного действия в целях изменения их поведения

Установление психологического контакта с участниками расследования

Распределение обязанностей между участниками следственного действия

Локальный уровень – для конкретного вида следственного действия

Объем КИЛ – совокупность и глубина исследования подлежащих установлению сведений о личности

Группы данных, которые несут наиболее существенную нагрузку:

Персонографические данные

Свойства, относящиеся к психологическому складу личности (память, речь, восприятие, мышление, психическое состояние, темперамент, мировоззрение (433))

Методы исследования:

1. Беседа – способ получения информации путем речевого общения

2. Наблюдение

1, 2 – контактные

3. Метод обобщения независимых характеристик – сбор, обобщение, анализ сведений о личности, исходящих от разных лиц, наблюдавших проявление психических и иных свойств личности в различной обстановке и в разное время

4. Биографический метод

5. Анализ результатов деятельности (чаще для обвиняемого)

Особенности (в зависимости от процесс. положения и роли участников процесса расследования):

Личность неустановленного преступника. Изучение может начинаться со сбора информации о нем по его следам, оставленным на месте происшествия, в памяти очевидцев. Полученные сведения в большей части носят поисково-доказательственный характер и используются для выдвижения версий о возможном субъекте преступления, определения направления его поиска. Основные источники информации - результаты комплекса первоначальных следственных действий, данные оперативно-справочных учетов.

Информация о личности предполагаемого преступника, скрывающегося от следствия, используется для решения тактических задач, связанных с его целенаправленным розыском. Данные: возраст, преступный опыт, состояние здоровья, образ жизни, круг общения и др. используются для прогнозирования его поведения и установления места нахождения.

Личность подозреваемого. Изучение сложно, т.к. дефицит времени. Как правило, следователю приходится максимально использовать информацию, послужившую основанием для привлечения в качестве подозреваемого, а также данные, получаемые непосредственно в ходе его допроса. Специфика определена центральным положением в процессе, значительным комплексом прав по защите своих интересов. Особое значение приобретает изучение характера преступного поведения, предыдущего криминального опыта обвиняемого. Данные о психологическом облике для установления с ним психологического контакта.

Личность потерпевшего. Во многих ситуациях именно личностные качества потерпевшего (пол, возраст, физическое и психическое состояние, уровень интеллектуального развития, образ жизни в целом и поведение в конкретных обстоятельствах, круг общения и др.) могут влиять на действия преступника, обусловливая выбор им объекта посягательства, места, времени и способа совершения и сокрытия преступления, а также поведения в ходе расследования. Особое внимание уделяется диагностике психического состояния потерпевшего, возникшего вследствие преступного посягательства. Помимо психологических особенностей учитываются и те личностные качества, которые определяют позицию потерпевшего в расследуемом деле (например, желание скрыть свое негативное поведение, преувеличить вред, ему причиненный, либо, наоборот, преуменьшить его), мотивы, лежащие в основе этой позиции.

Личность свидетеля. Подлежат выявлению сведения, которые будут использованы для установления психологического контакта, а также те, которые характеризуют свидетеля как лицо, воспринимающее и передающее информацию. При этом устанавливаются и оцениваются возможности органов чувств, мыслительные способности, память, уровень развития речи, возраст, пол, кругозор, жизненный опыт, профессия. Помимо этого, выявляются такие свойства, на основе которых можно прогнозировать поведение свидетеля в специфических условиях допроса (психологическая готовность давать показания, понимание своего гражданского долга), возможную установку на дачу ложных показаний и ее мотивы. Как правило, изучение личности свидетеля осуществляется в ходе беседы, предваряющей допрос, и в ходе самого допроса. Метод беседы дополняется наблюдением за поведением допрашиваемого. В необходимых случаях может назначаться судебно-психологическая экспертиза для установления способности свидетеля правильно воспринимать и воспроизводить информацию.

Билет №26.