- •Понятие криминалистики, ее природа, объект изучения, предмет, задачи (общие и частные), система. Взаимосвязь криминалистики с юридическими и неюридическими науками.

- •2. Следы ног человека: классификация, дорожка следов ног, диагностическое и идентификационное значение. Методы обнаружения, фиксации и изъятия.

- •1. Российская криминалистика: история становления, основные этапы развития, выдающиеся российские криминалисты.

- •Наводящий вопрос и пределы использования информации на допросе

- •3. Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

- •1. Следы рук: классификация (дактилоскопия, пальмоскопия, эджескопия, пороскопия), генотипоскопия, дерматоглефика.

- •3) Неповторимой конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму.

- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого в условиях недостаточности доказательств и наличия в них пробелов при его изобличения во лжи.

- •3. Расследование пожаров и преступных нарушений правил пожарной безопасности: криминалистическая характеристика,основные методы расследования.

- •1. Ситуации.

- •Установление существенных для дела свойств огнестрельного оружия.

- •Определение вида, системы и модели огнестрельного оружия

- •Определение исправности оружия и его пригодности к стрельбе

- •2. Криминалистическая тактика: понятие, сущность, значение. Понятие тактического приема, тактического решения, тактической комбинации, тактической операции, тактического риска.

- •3. Расследование налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

- •Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.

- •1. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.

- •1 Стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).

- •4 Стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов.

- •5 Стадия - основная. Разрешение вопроса о тождестве (непосредственная идентификация).

- •6 Стадия. Установление искомого объекта.

- •2. Криминалистическое взрывоведение: исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов взрывов.

- •3. Расследование дорожно-транспортных происшествий: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации. Особенности осмотра места происшествия, основные методы расследования.

- •1. По механизму:

- •2. По субъективно-личностным основаниям: все примерчики диктуем, чтобы по красоте было

- •1. Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание. Особенности выдвижения версий, правила, порядок и механизм их проверки.

- •Проверка версий.

- •Требования к проверке.

- •2. Следственный эксперимент: понятие, задачи, тактические приемы подготовки и проведения, особенности фиксации и оценки результатов.

- •III. – Фиксация результатов.

- •IV. Оценка его результатов.

- •3. Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого при участии защитника.

- •2. Тактика предъявления для опознания: психологические основы, виды, особенности подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.

- •3. Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам.

- •Предъявление для опознания

- •3. Расследование убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования, установление лица, совершившего убийство.

- •1. История возникновения и основные направления развития зарубежной криминалистики.

- •2. Тактика проверки показаний на месте: сущность, задачи, типовые ситуации, тактические приемы подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.

- •1.Стадии проверке показаний на месте:

- •2. Производство проверки показаний

- •Закладка «маяков»:

- •3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте

- •4. Оценка полученных результатов и определение их значения в системе доказательств, собранных по делу

- •3. Расследование убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые версии, установление личности убитого, основные методы расследования.

- •3. Источники информации о внешнем облике человека

- •4. Фотопортретная экспертиза

- •2. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

- •1. До прибытия на место обыска.

- •2. По прибытии на место обыска.

- •3. Расследование детоубийств (убийство новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •Билет 10

- •Свойства почерка, важные для идентификации – индивидуальность, относительная устойчивость

- •Задачи: классификационные, идентификационные, диагностические

- •Задачи.

- •3. Расследование исчезновения потерпевшего при подозрении на возможное его убийство: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, версии, основные методы расследования.

- •Билет 11

- •Исследование полиграфической продукции.

- •Проверка алиби

- •Как проводится допрос

- •1. Получение и закрепление исходной информации о преступлении.

- •2. Установление и задержание преступника, неизвестного потерпевшей.

- •3. Проверка причастности конкретного лица и лиц к половому посягательству.

- •4. Последующий этап

- •Билет 12

- •Билет 13

- •1. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи, объекты регистрации, виды учетов, их криминалистическое значение

- •2. Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.

- •3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •2. Оперативно-справочные учеты (Центров говорил информационно-справочные)

- •3. Розыскные учеты (Центров говорил оперативно-розыскные)

- •4. Криминалистические учеты

- •5. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки*

- •Билет 14

- •Выявление невидимых и слаборазличимых текстов.

- •Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей.

- •3. Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •1. Получение справок и документов по запросам.

- •2. Проведение ревизий и проверок операций.

- •3. Выемка документов.

- •4. Допросы сотрудников банка, иных лиц.

- •5. Назначение товароведческих, строительных и других экспертиз, экспертиз документов (технико-криминалистическая, почерковедческая).

- •Билет 15

- •Понятие, задачи, методы криминалистического автороведения и судебно-лингвистического исследования документов

- •Общие и частные признаки письменной речи (грамматические, лексико-фразеологические, стилистические)

- •Отбор образцов, требования к ним

- •2. Тактические приемы допроса.

- •Билет 16

- •1. Криминалистическое исследование материалов документа.

- •2. Психологические особенности процесса формирования показаний, воспроизведения и передачи воспринятой информации на допросе.

- •3. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования

- •1. Криминалистическое исследование материалов документа.

- •3. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования

- •Билет 17

- •1. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное и диагностическое значение.

- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.

- •3. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •1. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное и диагностическое значение.

- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.

- •3. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •Билет 18

- •2. Самооговор и оговор: понятие, распознавание, тактика преодоления.

- •1. Криминалистическое исследование запаховых следов. Особенности изъятия, консервации, методы исследования (биосенсорный, ольфакторный метод исследования). (удаляем нахуй)

- •Запах человека.

- •Изъятие запаховых следов.

- •Понятие негативных обстоятельств, их криминалистическое значение. Инсценировки: понятие, виды, признаки, особенности распознавания.

- •2) Что есть инсценировка?

- •Виды инсценировок.

- •3. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •1. Криминалистическая фоноскопия: понятие, предмет, задачи. Назначение и производство фоноскопических экспертиз.

- •1. Место фоноскопии в криминалистическом исследовании видео и звуков.

- •2. Понятие, предмет, объект фоноспокопии

- •3. Задачи фоноскопии

- •4. Назначение фоноскопии

- •5. Производство фоноскопической экспертизы

- •2. Плановые и организационно-управленческие основы расследования: понятие, принципы, функции, формы и структура планов расследования. Связь версий и планирования.

- •Планирование.

- •Организационно-управленческие начала расследования.

- •1. Следственная фотография: понятие, виды, методы. Соотношение видов съемки места происшествия и запечатлевающих методов. Применение видео и аудиозаписи при расследовании.

- •Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

- •1. До прибытия на место обыска.

- •2. По прибытии на место обыска.

- •2. Конкретные частные методики.

- •1. Методология криминалистики: понятие методологии и методы. Общенаучные методы. Методология научной и практической криминалистики.

- •Философский

- •Общенаучный

- •Специальный

- •Информационно-компьютерные

- •2. Экспертная (исследовательская фотография): понятие, виды, методы. Особенности использования невидимых лучей.

- •Фотографические методы:

- •3. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

- •1. До прибытия на место обыска.

- •2. По прибытии на место обыска.

- •1. Криминалистическая характеристика (информационная модель) преступлений: понятие, научные основы, структура, значение.

- •Основные способы подделки почерка и подписи, их признаки

- •Особенности подготовки и проведения почерковедческой экспертизы

- •Подготовка к исследованию;

- •Выявление признаков необычного выполнения рукописи;

- •Раздельное и сравнительное исследования спорной рукописи и образцов;

- •Оценка обнаруженных совпадений и различий и вывод.

- •Виды образцов

- •Требования к образцам (любым):

- •Тактические способы их получения

- •I. Понятие.

- •III. Задачи крим. Техники.

- •2. Критерии допустимости психического воздействия на допросе. Методы рефлексии, рефлексивного взаимодействия и рефлексивного управления.

- •Рефлексивные методы.

- •3. Тактика осуществления контроля и записи переговоров. Особенности использования полученных данных в процессе расследования преступлений.

- •1. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты. Соотношение диагностики и идентификации.

- •Диагностика vs. Доказывание.

- •Криминалислическая диагностика Vs. Криминалистическая идентификация.

- •Виды диагностики.

- •Уяснению, производился ли выстрел из данного оружия и какова его давность.

- •Определению дистанции, с которой произведен выстрел.

- •Для установления направления выстрела в первую очередь нужно определить входное и выходное отверстия (в случаях сквозного повреждения).

- •1. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.

- •1 Стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).

- •4 Стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов.

- •5 Стадия - основная. Разрешение вопроса о тождестве (непосредственная идентификация).

- •6 Стадия. Установление искомого объекта.

- •2. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них.

- •3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: формы и тактика использования. Классификация судебных экспертиз и система экспертных учреждений в рф.

- •1. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

- •Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

- •2. Способы подделки оттисков, печатей и штампов, их признаки и способы обнаружения. Виды и признаки технической подделки подписей, способы обнаружения.

- •Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.

- •Билет №28.

- •1. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

- •Задача.

- •Виды прогнозирования:

- •Источники прогнозирования:

- •Методы прогнозирования:

- •Этапы прогнозирования.

- •1934 В работе Голунского и Брагинского (о методике расследования).

- •3. Специальные методы криминалистики: понятие, значение. Метод моделирования, его значение, виды моделей в криминалистике.

3) Неповторимой конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму.

относительной устойчивостью

Относительная устойчивость (неизменяемость) папиллярных узоров обусловлена тем, что они остаются неизменными на протяжении всей жизни человека, начиная с его внутриутробного периода развития, и сохраняются некоторый период времени после его смерти.

удобством для классификации

прилипаемостью (потожировое вещество, находящееся на ладонной поверхности рук)

Прилипаемость, адгезивность7потожирового вещества к различным поверхностям обусловлена качественным составом пота и жира. Находящееся на ладонной части руки потожировое вещество переходит на предмет, копируя папиллярные узоры и другие детали микрорельефа руки. Жировое вещество попадает на ладонь с других частей тела (тыльной поверхности руки, лица, шеи и т.д.) и, смешиваясь с потом, обеспечивает впоследствии прилипаемость к следу частиц различных порошков, используемых при выявлении следов рук.

Ещё есть восстанавливаемость, сохраняемость (при некоторых условиях, по времени)

Пальцевые отпечатки сохраняются в воде в течение чуть ли не 3-х дней. Потожировое вещество такое прилипаемо, что не смывается в воде.

Представление обыденное: следы сжигаются. Но это не так. На металле, хрустале не сгорят. На дереве сгорят, да.

О сновы

классификации папиллярных узоров.Папиллярные

узоры подразделяются на три основных

типа:

сновы

классификации папиллярных узоров.Папиллярные

узоры подразделяются на три основных

типа:

дуговые,

петлевые,

Изогнутая верхняя часть петли называется головкой, а нижние концы ее линий — ножкой. Петлевые узоры подразделяются на радиальные (если ножка петли направлена в сторону большого пальца) и ульнарные (при направлении ножки петли в сторону мизинца).

завитковые.

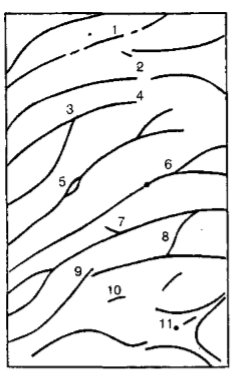

Рисунок 1. Частные признаки (детали) папиллярных линий: короткая линия и точка (1), перерыв (2), соединение линий (3), окончание линий (4), глазок (5), разветвление линий (6), крючок (7), мостик (8), встречное положение папиллярных линий (9), обрывок (10), особенности строения дельты

в

стречаются

приблизительно в 30% случаев. Центральная

часть такого узора может иметь различную

конфигурацию в виде элипса, завитка,

петли, круга и т.п. Нижний и верхний

потоки папиллярных линий Охватывают

полностью центральную часть и проходят

с одного края пальца к другому, образуя

две дельты.

стречаются

приблизительно в 30% случаев. Центральная

часть такого узора может иметь различную

конфигурацию в виде элипса, завитка,

петли, круга и т.п. Нижний и верхний

потоки папиллярных линий Охватывают

полностью центральную часть и проходят

с одного края пальца к другому, образуя

две дельты.

Классификация папиллярных линий позволила построить

десяти-,

пяти-

одно-

пальцевую дактилоскопические системы регистрации лиц, совершившихпреступления.

При идентификации лиц по их пальцевым следам учитывается:

во-первых, совпадение общих признаков (тип узора, его разновидность, направление потоков линий, расположение центра и дельты);

во-вторых, различные, множественные частные признаки (детали),

Виды пальцевых следов, их сохраняемость, методы и способы выявления и фиксации.

Пальцевые следы подразделяются на

объемные- следы возникают при прикосновении пальцев к пластическим поверхностям — пластилину, замазке, маслу, воску и т.п.

поверхностные

Поверхностные следы-отслоения образуются при прикосновении руки к поверхности, покрытой слоем пыли, тонким слоем какого-либо порошкообразного вещества, либо к свежеокрашенной поверхности.

Поверхностные следы-наслоения формируются за счет потожирового вещества.

невидимые (например, на бумаге),

слабовидимые (например, на стекле, кафеле такие следы можно обнаружить на просвет либо при косопадающем освещении).

Видимые следы чаще всего бывают окрашенными, когда пальцы были запачканы какими-либо жирами, мелом, кровью и т.п.

Качество и четкость следа зависят также от силы нажима и характера следовоспринимающей поверхности.

При сильном нажиме отображения папиллярных линий смыкаются, детали и узор становятся трудноразличимыми и непригодными для идентификации.

Наиболее качественные следы формируются на гладких, непористых, твердых предметах (фарфор, стекло, кафель, полированное дерево, пластмасса и т.п.).

Сохраняемость пальцевых следов.

Относительно недолго сохраняются пальцевые следы на пористых материалах: картоне, газетной бумаге, фанере. В течение 1—2 дней, а иногда 10—12 часов потожировое вещество впитывается в такие материалы и расплывается в размытое, не имеющее каких-либо деталей пятно. Поэтому при поиске следов подобные предметы должны быть исследованы в первую очередь.

При благоприятных условиях следы могут сохраняться и быть пригодными для идентификации в течение нескольких лет. В среднем при температуре 20—25 С в незапыленных помещениях на стекле, кафеле, фарфоре следы сохраняются от 90 до 180 дней, на высококачественной мелованной бумаге — 12 и более дней.

К следам рук не подходит фраза «дождь смывает все следы». Из следственной практики известно, что следы пальцев рук на осколках стекла, находившихся под проливным дождем в течение трех дней, в ряде случаев оставались вполне пригодными для отождествления.

Пальцевые следы на фарфоровых, хрустальных и т.п. поверхностях не исчезают даже под воздействием сильного пламени, поскольку находящиеся в потожировом веществе хлориды калия, натрия и других щелочных металлов не выгорают.

В итоге можно сделать вывод, что следы рук не размокают, не смываются, не горят, могут сохраняться и быть пригодными для идентификации в течение длительного времени.

Идентификация человека по следам рук.

Индивидуальность, устойчивость папиллярных узоров, достаточно высокая степень прилипаемостипотожирового вещества к различным поверхностям и его сохраняемость обеспечивают возможность идентификации лица в следующих чаще всего встречающихся ситуациях.

Во-первых, по следам ногтевых фаланг пальцев: узорам, их деталям, рубцам, шрамам (дактилоскопическая идентификация); дактилоскопия - изучение папиллярных линий и узоров, расположенные на ногтевых фалангах пальцев рук.

во-вторых, если имеется лишь отпечаток ладонной поверхности, то по общей совокупности флексорных и белых линий, микродеталям по краям флексорных линий (пальмоскопическая идентификация); пальмоскопия - Изучение ладонной поверхности

в-третьих, если в пальцевом следе не отразился полностью узор, то идентификация возможна по отпечаткам краев ребер папиллярных линий. Для установления тождества может быть достаточно отображения трех папиллярных линий длиной в 1 см (эджескопическая идентификация); эджескопия - Изучением особенностей ребер (краев) линий и узоров занимается раздел дактилоскопии.

в-четвертых, идентификация фрагментарного пальцевого следа возможна по порам (пороскопическая идентификация). Каждая из пор имеет свою неповторимую форму, размеры; в своей совокупности и взаимном расположении они образуют оригинальное сочетание. Лучше всего они отображаются на гладких поверхностях (стекле, кафеле, мелованной бумаге), могут быть выявлены и зафиксированы с помощью паров йода. пороскопия - Направление дактилоскопии, занимающееся исследованием формы и расположения пор.

в-пятых, если след руки смазан и нет даже какого-либо четкого его фрагмента, то возможно биологическое исследование потожирового вещества, по которому определяется группа крови лица, оставившего след.

Кроме того, по составу пота можно судить

о половой принадлежности,

некоторых заболеваниях,

принимаемых лекарствах

других особенностях человека, оставившего след.

ДНК-анализ (генотипоскопическая экспертиза) позволяет по потожировому веществу идентифицировать конкретного человека. В следе могут отразиться шрамы, морщины, мозоли и другие детали, свидетельствующие о профессиональных занятиях человека8.

По следам рук можно судить о поле, приблизительном возрасте человека, каким пальцем и какой рукой оставлен след.

Исследованиями специалистов в области дерматоглифики9 установлено, что по качеству папиллярных линий и узоров, их количеству и своеобразному расположению на пальцах, сочетанию флексорных и белых линий на ладонях рук можно судить о генетической наследственной патологии, некоторых наследственных психических и иных заболеваниях человека или его предрасположенности к ним.

В процессе проведения дактилоскопических экспертиз и исследований можно решать диагностические и идентификационные задачи.

Диагностические задачи:

- определение пригодности следов папиллярных узоров для идентификации личности;

- установление руки и пальцев, оставивших следы;

- определение участка ладонной поверхности, оставившей след;

- установление физических и иных данных человека, оставившего следы (определение пола, возраста, примерного роста, строения кисти руки, наличия на ней посторонних предметов - колец, повязок);

- определение отдельных обстоятельств преступления (примерного числа лиц, характера и последовательности действий преступника на месте происшествия и т. п.).

Идентификационные задачи:

- отождествление конкретного человека по следам рук;

- установление, не оставлены ли следы рук, изъятые с других мест происшествий, подозреваемым (обвиняемым) в совершении конкретного преступления.

МЕТОДЫ. Выявление и фиксация следов рук.

При поиске следов рук осматриваются все предметы, которых мог касаться преступник. Учитываются особенности обстановки и пути следования преступника на месте происшествия.

Поиск маловидимых следов осуществляется с помощью любого источника света или криминалистической лупы с подсветкой, что позволяет осматривать объекты при различных углах освещения.

Следы, запачканные минеральными маслами, выявляются с помощью источников ультрафиолетовых лучей, под воздействием которых в затемненном помещении они начинают люминесцировать.

Следы рук, запачканные отработанным машинным маслом или сажей, на темных поверхностях могут быть обнаружены с помощью электронно-оптического преобразователя.

При выявлении следов используются различные порошки и окуривание парами йода с помощью йодной трубки. Эти методы, как и другие, позволяют выявить невидимые и маловидимые следы за счет усиления контраста между следом и фоном.

Порошки наносятся на следовую поверхность с помощью мягкой флейцевой кисточки из натурального волоса (белки или колонка). На светлые поверхности наносятся порошки темного цвета (сажа, окись меди, графитовый порошок), на темные — порошки светлого цвета (окись цинка, двуокись титана, окись свинца).

Универсальным порошком, используемым для выявления следов на поверхности любого цвета, является порошок восстановленного водородом железа. Этот порошок наносится с помощью магнитной кисти. Однако порошок железа непригоден для поиска следов на стальных, хромированных, эмалированных и т.п. объектах.

След, выявленный порошком железа на картоне, бумаге, дереве, может быть закреплен с помощью паров йода.

Следы, обработанные светлыми порошками, копируются на черную следокопировальную пленку, а окрашенные с помощью темных порошков — на светлую (прозрачную) пленку.

На шероховатых, волокнистых поверхностях (бумаге, тонком картоне и т.п.) лучше работать не кистью, а, насыпав порошок вдоль предмета, перекатывать его по поверхности.

Окрашенный с помощью паров йода след нестоек и вновь может через 10—15 мин обесцветиться. Поэтому сразу же после выявления его следует зафиксировать фотосъемкой либо закрепить путем обработки порошком железа или крахмала. Следы рук, выявленные парами йода, могут быть откопированы на пропитанную уксуснокислым раствором ортотолидинажелатинированную бумагу либо пленку из силиконовых компаундов с добавлением ортотолидина (0,3%). Для выявления невидимых, особенно старых следов рук в лабораторных условиях используются химические методы.