- •Понятие криминалистики, ее природа, объект изучения, предмет, задачи (общие и частные), система. Взаимосвязь криминалистики с юридическими и неюридическими науками.

- •2. Следы ног человека: классификация, дорожка следов ног, диагностическое и идентификационное значение. Методы обнаружения, фиксации и изъятия.

- •1. Российская криминалистика: история становления, основные этапы развития, выдающиеся российские криминалисты.

- •Наводящий вопрос и пределы использования информации на допросе

- •3. Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

- •1. Следы рук: классификация (дактилоскопия, пальмоскопия, эджескопия, пороскопия), генотипоскопия, дерматоглефика.

- •3) Неповторимой конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму.

- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого в условиях недостаточности доказательств и наличия в них пробелов при его изобличения во лжи.

- •3. Расследование пожаров и преступных нарушений правил пожарной безопасности: криминалистическая характеристика,основные методы расследования.

- •1. Ситуации.

- •Установление существенных для дела свойств огнестрельного оружия.

- •Определение вида, системы и модели огнестрельного оружия

- •Определение исправности оружия и его пригодности к стрельбе

- •2. Криминалистическая тактика: понятие, сущность, значение. Понятие тактического приема, тактического решения, тактической комбинации, тактической операции, тактического риска.

- •3. Расследование налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

- •Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.

- •1. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.

- •1 Стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).

- •4 Стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов.

- •5 Стадия - основная. Разрешение вопроса о тождестве (непосредственная идентификация).

- •6 Стадия. Установление искомого объекта.

- •2. Криминалистическое взрывоведение: исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов взрывов.

- •3. Расследование дорожно-транспортных происшествий: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации. Особенности осмотра места происшествия, основные методы расследования.

- •1. По механизму:

- •2. По субъективно-личностным основаниям: все примерчики диктуем, чтобы по красоте было

- •1. Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание. Особенности выдвижения версий, правила, порядок и механизм их проверки.

- •Проверка версий.

- •Требования к проверке.

- •2. Следственный эксперимент: понятие, задачи, тактические приемы подготовки и проведения, особенности фиксации и оценки результатов.

- •III. – Фиксация результатов.

- •IV. Оценка его результатов.

- •3. Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого при участии защитника.

- •2. Тактика предъявления для опознания: психологические основы, виды, особенности подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.

- •3. Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам.

- •Предъявление для опознания

- •3. Расследование убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования, установление лица, совершившего убийство.

- •1. История возникновения и основные направления развития зарубежной криминалистики.

- •2. Тактика проверки показаний на месте: сущность, задачи, типовые ситуации, тактические приемы подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.

- •1.Стадии проверке показаний на месте:

- •2. Производство проверки показаний

- •Закладка «маяков»:

- •3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте

- •4. Оценка полученных результатов и определение их значения в системе доказательств, собранных по делу

- •3. Расследование убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые версии, установление личности убитого, основные методы расследования.

- •3. Источники информации о внешнем облике человека

- •4. Фотопортретная экспертиза

- •2. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

- •1. До прибытия на место обыска.

- •2. По прибытии на место обыска.

- •3. Расследование детоубийств (убийство новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •Билет 10

- •Свойства почерка, важные для идентификации – индивидуальность, относительная устойчивость

- •Задачи: классификационные, идентификационные, диагностические

- •Задачи.

- •3. Расследование исчезновения потерпевшего при подозрении на возможное его убийство: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, версии, основные методы расследования.

- •Билет 11

- •Исследование полиграфической продукции.

- •Проверка алиби

- •Как проводится допрос

- •1. Получение и закрепление исходной информации о преступлении.

- •2. Установление и задержание преступника, неизвестного потерпевшей.

- •3. Проверка причастности конкретного лица и лиц к половому посягательству.

- •4. Последующий этап

- •Билет 12

- •Билет 13

- •1. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи, объекты регистрации, виды учетов, их криминалистическое значение

- •2. Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.

- •3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •2. Оперативно-справочные учеты (Центров говорил информационно-справочные)

- •3. Розыскные учеты (Центров говорил оперативно-розыскные)

- •4. Криминалистические учеты

- •5. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки*

- •Билет 14

- •Выявление невидимых и слаборазличимых текстов.

- •Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей.

- •3. Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •1. Получение справок и документов по запросам.

- •2. Проведение ревизий и проверок операций.

- •3. Выемка документов.

- •4. Допросы сотрудников банка, иных лиц.

- •5. Назначение товароведческих, строительных и других экспертиз, экспертиз документов (технико-криминалистическая, почерковедческая).

- •Билет 15

- •Понятие, задачи, методы криминалистического автороведения и судебно-лингвистического исследования документов

- •Общие и частные признаки письменной речи (грамматические, лексико-фразеологические, стилистические)

- •Отбор образцов, требования к ним

- •2. Тактические приемы допроса.

- •Билет 16

- •1. Криминалистическое исследование материалов документа.

- •2. Психологические особенности процесса формирования показаний, воспроизведения и передачи воспринятой информации на допросе.

- •3. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования

- •1. Криминалистическое исследование материалов документа.

- •3. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования

- •Билет 17

- •1. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное и диагностическое значение.

- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.

- •3. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •1. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное и диагностическое значение.

- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.

- •3. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •Билет 18

- •2. Самооговор и оговор: понятие, распознавание, тактика преодоления.

- •1. Криминалистическое исследование запаховых следов. Особенности изъятия, консервации, методы исследования (биосенсорный, ольфакторный метод исследования). (удаляем нахуй)

- •Запах человека.

- •Изъятие запаховых следов.

- •Понятие негативных обстоятельств, их криминалистическое значение. Инсценировки: понятие, виды, признаки, особенности распознавания.

- •2) Что есть инсценировка?

- •Виды инсценировок.

- •3. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

- •1. Криминалистическая фоноскопия: понятие, предмет, задачи. Назначение и производство фоноскопических экспертиз.

- •1. Место фоноскопии в криминалистическом исследовании видео и звуков.

- •2. Понятие, предмет, объект фоноспокопии

- •3. Задачи фоноскопии

- •4. Назначение фоноскопии

- •5. Производство фоноскопической экспертизы

- •2. Плановые и организационно-управленческие основы расследования: понятие, принципы, функции, формы и структура планов расследования. Связь версий и планирования.

- •Планирование.

- •Организационно-управленческие начала расследования.

- •1. Следственная фотография: понятие, виды, методы. Соотношение видов съемки места происшествия и запечатлевающих методов. Применение видео и аудиозаписи при расследовании.

- •Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

- •1. До прибытия на место обыска.

- •2. По прибытии на место обыска.

- •2. Конкретные частные методики.

- •1. Методология криминалистики: понятие методологии и методы. Общенаучные методы. Методология научной и практической криминалистики.

- •Философский

- •Общенаучный

- •Специальный

- •Информационно-компьютерные

- •2. Экспертная (исследовательская фотография): понятие, виды, методы. Особенности использования невидимых лучей.

- •Фотографические методы:

- •3. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

- •1. До прибытия на место обыска.

- •2. По прибытии на место обыска.

- •1. Криминалистическая характеристика (информационная модель) преступлений: понятие, научные основы, структура, значение.

- •Основные способы подделки почерка и подписи, их признаки

- •Особенности подготовки и проведения почерковедческой экспертизы

- •Подготовка к исследованию;

- •Выявление признаков необычного выполнения рукописи;

- •Раздельное и сравнительное исследования спорной рукописи и образцов;

- •Оценка обнаруженных совпадений и различий и вывод.

- •Виды образцов

- •Требования к образцам (любым):

- •Тактические способы их получения

- •I. Понятие.

- •III. Задачи крим. Техники.

- •2. Критерии допустимости психического воздействия на допросе. Методы рефлексии, рефлексивного взаимодействия и рефлексивного управления.

- •Рефлексивные методы.

- •3. Тактика осуществления контроля и записи переговоров. Особенности использования полученных данных в процессе расследования преступлений.

- •1. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты. Соотношение диагностики и идентификации.

- •Диагностика vs. Доказывание.

- •Криминалислическая диагностика Vs. Криминалистическая идентификация.

- •Виды диагностики.

- •Уяснению, производился ли выстрел из данного оружия и какова его давность.

- •Определению дистанции, с которой произведен выстрел.

- •Для установления направления выстрела в первую очередь нужно определить входное и выходное отверстия (в случаях сквозного повреждения).

- •1. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.

- •1 Стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).

- •4 Стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов.

- •5 Стадия - основная. Разрешение вопроса о тождестве (непосредственная идентификация).

- •6 Стадия. Установление искомого объекта.

- •2. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них.

- •3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: формы и тактика использования. Классификация судебных экспертиз и система экспертных учреждений в рф.

- •1. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

- •Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

- •2. Способы подделки оттисков, печатей и штампов, их признаки и способы обнаружения. Виды и признаки технической подделки подписей, способы обнаружения.

- •Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.

- •Билет №28.

- •1. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

- •Задача.

- •Виды прогнозирования:

- •Источники прогнозирования:

- •Методы прогнозирования:

- •Этапы прогнозирования.

- •1934 В работе Голунского и Брагинского (о методике расследования).

- •3. Специальные методы криминалистики: понятие, значение. Метод моделирования, его значение, виды моделей в криминалистике.

3. Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого при участии защитника.

Защитник участвует в деле с момента возбуждения уголовного дела, с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, с момента предъявления подозреваемому постановления о назначения судебно-психиатрической экспертизы, а также с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения.

В качестве защитника наряду с адвокатом может быть близкий родственник.

Свидетель имеет право являться на допрос с адвокатом, который может давать ему краткие консультации и задавать с разрешения следователя вопросы.

С первого допроса подозреваемый имеет право на свидание с защитником наедине и конфиденциально не менее 2-х часов. Защитник присутствует при предъявлении обвинения и вправе после этого в том числе до первого допроса иметь с ним свидания наедине и конфиденциально без ограничения числа.

Подозреваемый (обвиняемый) может отказаться от защитника, но тогда показания его, полученные в отсутствие защитника и не подтвержденные в суде не имеют юридической силы.

Потому в ряде особо важных действий следователю надо обеспечить присутствие защитника, чтобы потом действия не были проделаны впустую.

Обстановка.

Тактический рисунок меняется – допрос уже не наедине, а с защитником, у него совершенно противоположная задача ни в коем случае не совпадающая с позицией следователя.

Защитник вправе допроса давать в присутствии следователя консультации, может задавать вопросы с разрешения следователя.

Потому необходимо особо тщательно готовиться к такому допросу, учитывать линию защиты.

Приемы.

Необходимо изучить особенности поведения адвоката, попытаться определить версию защиты и те вопросы, которые им могут быть заданы на допросе. Побеседовать с коллегами по данному адвокату.

Необходимо также подготовить приемы и вопросы, которые неожиданны не только для подзащитного, но и для защитника.

Необходимо предупредить защитника о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. ставших ему известными в связи с осуществлением защиты. Это не исключает попыток со стороны недобросовестных адвокатов влиять на возможных свидетелей или принять меры к уничтожению тех или иных доказательств.

До допроса можно побеседовать с адвокатом. Попытаться узнать линию защиты, позицию подозреваемого о признании себя виновным), может быть обсужден в деловом тоне план допроса и вопросов. Устанавливается психологический контакт.

Часто возникают ситуации, когда адвокат мимическими знаками или жестами может подсказывать допрашиваемому.

В этом случае их надо разместить чтоб у них были ограничены возможности для невербального общения между собой, а также фиксировать допрос на видео.

В самом начале сообщается о праве на отказ от дачи показаний. Но надо разъяснить, что право давать показания дает более широкие возможности защиты, так как в процессе показаний можно дать информацию, исключающую ответственность, либо смягчающую положение по делу.

Необходимо предупредить, что показания будут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу.

Объясняется процедура допроса, права и пределы участия защитника. Сообщается, что защитник не имеет права вмешиваться в ход допроса, подсказывать ответы, он может давать лишь краткие консультации. Он может задавать вопросы, но лишь с разрешения следователя.

Адвокату поясняется, что он должен соблюдать Кодекс профессиональной этики, и что он должен действовать согласно его интересам, кроме случаев, когда убежден в наличии самооговора. Возражения и вопросы должны даваться в корректной, процессуальной форме.

Право задавать вопросы правильнее давать допроса. До предоставления права защитнику задавать вопросы, показания подозреваемого и его ответы должны быть не только записаны в протоколе, но и еще подтверждены подписью.

Так ему не удастся изменить показания, отвечая на вопросы защитника. В протоколе все необходимо зафиксировать («После заданного вопроса, адвокат покачал головой из стороны в сторону, давая понять допрашиваемому, что на этот вопрос надо ответить отрицательно). Можно побеседовать наедине с защитником, корректно объяснив, что такие действия недопустимы, и что в случае продолжения, будет внесено представление на имя президента адвокатской палаты для рассмотрения в порядке дисциплинарного производства.

На вопросно-ответной стадии отводятся наводящие вопросы защитника. Необходимо делать замечания адвокату при даче невербальных сигналов. Остановить допрос, спросить, что хотел сообщить адвокат своим сигналом.

Записываются все заданные вопросы и ответы. В том числе и те, которые были отведены следователем, или те, на которые допрашиваемый отказался отвечать.

В процессе допроса следователь не должен упускать инициативы и своей организующей роли в проведении этого следственного действия.

Защитнику обычно предоставляется право задавать вопросы лишь после того, как следователь допросил подозреваемого (обвиняемого), использовал все тактические приемы и доказательства, которые планировал предъявить.

До предоставления права защитнику задавать вопросы показания подозреваемого (обвиняемого) и его ответы на поставленные следователем вопросы должны быть не только записаны в протоколе, но еще и подтверждены подписью допрашиваемого.

Фиксация уже сообщенных на допросе сведений затрудняет подозреваемому (обвиняемому) изменить свои показания под влиянием вопросов защитника.

Билет №7.

1. Криминалистическое следоведение: понятие, научные основы, задачи. Классификация следов, взаимосвязь основных объектов следообразования (крест следов).

2. Тактика предъявления для опознания: психологические основы, виды, особенности подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.

3. Расследование убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования, установление лица, совершившего убийство.

1. Криминалистическое следоведение: понятие, научные основы, задачи. Классификация следов, взаимосвязь основных объектов следообразования (крест следов). Идентификационное и криминалистическое значение.

1. Понятие.

Криминалистическое исследование следов позволяет установить конкретный объект, оставивший след13 либо отнести его к определенному классу, виду14. С помощью следов можно установить

анатомо-физиологические,

функционально-динамические особенности лица15.

При этом могут быть решены и неидентификационные, диагностические задачи16. Являясь источником информации о происшедшем событии, следы позволяют

разобраться в его сути,

установить достаточно точно отдельные обстоятельства,

степень вины

ответственности каждого причастного к нему лица.

Следоведение - криминалистическое учение о следах, которое занимается изучением материальных следов, условий, обстоятельств, механизма их образования и связи17.

В процессе развития криминалистического следоведения уточнялось понятие материального следа преступления, формировалась и совершенствовалась классификация следов.

Вначале следы классифицировались с учетом конкретных объектов следообразования: следы человека, следы ног животных, следы оружия, орудий взлома, следы подделок и подлогов в документах и т.д. Все эти следы были объединены в разделе криминалистической техники, который получил название трасология18. Развитие криминалистики привело к обособлению от трасологии ряда следов и соответственно разделов19.

Исследование закономерностей образования следов привело к необходимости классификации следов по такому весьма существенному основанию, как механизм следообразования.

В итоге сформировалось два понятия материальных следов — в широком и узком смысле.

Следами (в широком смысле) - любые изменения в материальной среде, возникшие в результате совершенного преступления. В свете понимания следов в широком смысле теоретические положения криминалистического учения о следах (о связи следов, связи следов и объектов следообразования, механизме образования следов и др.) относятся ко многим разделам криминалистической техники, изучающим различного рода материальные следы (не только к баллистике, технико-криминалистическому исследованию документов, но и к криминалистическому почерковедению и автороведению, исследованию холодного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и др.).

Эти положения учитываются и в следственной тактике (например, при осмотре места происшествия, обыске и т.д.).

Следамы (в узком смысле) - отображение на одном из взаимодействовавших в процессе совершения преступления объектов внешнего строения другого объекта20.

В этом смысле следы преступления гораздо объемнее и разнообразнее следов, отображающих лишь внешнее строение объектов. Именно все эти разнообразные следы и являются объектом криминалистического изучения такой синтетическои отрасли криминалистической техники, как криминалистическое следоведение.

Криминалистическое следоведение рекомендует изучать следы не только во взаимосвязи следа и объекта, оставившего конкретный след, но и во взаимной связи всех следов и объектов следообразования, вызванных тем или иным событием. В реальной жизни чаще всего приходится встречаться не со следом одного объекта на другом, а с обоюдными, встречными, множественными следами21. Все эти следы, не являясь в буквальном смысле следами-отображениями внешнего строения объектов, позволяют проследить процесс взаимодействия объектов и образования взаимных следов, т.е. в конечном итоге доказать причастность конкретного лица к расследуемому событию, а затем и доказать его виновность.

Чтобы по-настоящему «прочитать следы», мало увидеть, зафиксировать и установить связь данного следа с конкретным объектом, оставившим этот след. Нужно увидеть еще и перекрещивающиеся взаимные связи следообразующих объектов и их связь с происшедшим событием. Установление этих связей осуществляется через выявление, фиксацию и исследование связи каждого конкретного объекта с другими объектами.

Идентификация объекта по следам-отображениям - установление факта, что след, обнаруженный на месте происшествия либо на том или ином объекте, оставлен данным конкретным объектом - является основанием для последующего вывода о связи идентифицируемого объекта с расследуемым событием.

При изучении связи объектов следообразования следует учитывать, что каждый из объектов, участвовавших во взаимодействии может выступать:

в роли объекта воздействовавшего, следообразующего,

в роли объекта, воспринявшего воздействие, следовоспринимающего.

В этих случаях каждый из этих объектов может быть одновременно объектом как отражаемым, так и отражающим, идентифицируемым и идентифицирующим.

В результате взаимодействия объектов в процессе так называемого следового контакта, при котором и образуются следы, часто происходит взаимное отражение различных свойств и качеств внешней, а порой и внутренней структуры этих объектов.

Частое образование взаимных следов на взаимодействовавших объектах является той закономерностью, которая должна обязательно учитываться при исследовании следов. А отсюда процесс отождествления следообразующего объекта по его следу-отображению внешнего строения на следовоспринимающем объекте при необходимости и возможности для этого должен быть продолжен и расширен за счет исследования следов, оставшихся от поверхности, некоторых внутренних качеств и свойств объекта, выступавшего в начале идентификационного исследования в качестве объекта, воспринявшего след.

Криминалистическое следоведение — отрасль криминалистической техники, изучающая следы, приемы, методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования с целью идентификации, установления групповой принадлежности, а также условий, обстоятельств, механизма и факта взаимодействия объектов следообразования и их связи с расследуемым событием.

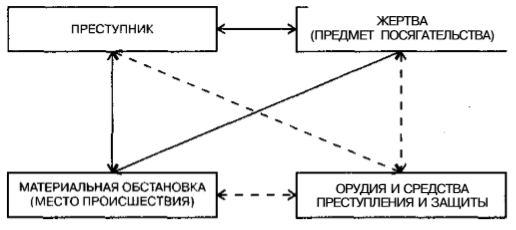

С учетом взаимной связи основных объектов следообразования (преступника, материальной обстановки, потерпевшего (предмета преступления), орудий и средств преступления и защиты) следы преступления обычно бывают:

в виде следов от преступника, потерпевшего, отдельных предметов материальной обстановки (места происшествия), орудий и средств, использованных при совершении преступления и защиты от него;

в виде следов на преступнике, жертве, материальной обстановке, на орудиях и средствах преступления и защиты.

В результате воздействия и взаимодействия

основных объектов друг на друга на

каждом из них могут оказаться множественные

следы от остальных объектов22.

результате воздействия и взаимодействия

основных объектов друг на друга на

каждом из них могут оказаться множественные

следы от остальных объектов22.

Подобное взаимодействие приводит к образованию так называемого креста следов.

С учетом механизма и характера следообразования материальные следы подразделяются на три основные группы:

Следы-отображения внешнего строения объектов, т.е. следы в узком смысле слова (они рассматриваются традиционной трасологией);

Следы-предметы;

относятся различные материальные объекты, перемещенные, унесенные с места происшествия либо там потерянные, оставленные преступником, потерпевшим, иными лицами.

Нередко сами эти следы-предметы несут на себе следы от других объектов23 или обладают рядом признаков, по которым можно определить их принадлежность конкретному лицу24

Криминалистическое исследование позволяет установить единый источник происхождения объектов25 либо выявить различные изменения, происшедшие с ними26.

По состоянию этих объектов, характерным изменениям, которые с ними произошли, можно установить некоторые обстоятельства случившегося27.

объекты, разделенные на части (разорванные, разрезанные, разрубленные, разломанные, распиленные и т.д.), в отношении которых необходимо решить вопрос о принадлежности их единому целому (идентификация целого по частям)28.

При идентификации целого по частям учитываются, прежде всего, общая линия отделения, признаки перехода поверхностного рельефа, в том числе и микрорельефа, с одной части на другую, а также другие особенности внешнего строения, общие для отделенных частей29.

Существенное значение, особенно когда отсутствуют промежуточные участки разделения, приобретает установление факта единства внутреннего строения, структурного состава, в том числе химических, физических и иных свойств30.

К своеобразным следам относятся материальные следы в виде видеозвуковой информации, а также предметы-следы, остающиеся на видеозвукозаписывающих технических средствах.

Следы-вещества («остатки веществ»)

могут иметь различную природу: жидкие, твердые, в том числе сыпучие, газообразные, радиоактивные, иные. Их, как правило, отличает малое, количество.

Следы-вещества могут быть:

биологического происхождения — сперма, слюна, частицы тканей внутренних органов, кровь, эпителиальные клетки и клетки эпидермиса, запаховые следы и проч.;

растительного происхождения — семена, пыльца, части и остатки растений, частицы почвы;

промышленного и химического происхождения — металлическая пыль, остатки горюче-смазочных материалов, лакокрасочного покрытия, ядовитые вещества.

К ним относятся и остающиеся на стрелявшем следы применения огнестрельного оружия — копоть выстрела, сгоревшие и несгоревшие порошинки, следы смазки и металлизации от оружия.

По следам-веществам в ряде случаев можно установить механизм их образования31.

Излагаемая в данном разделе система криминалистического исследования следов включает:

криминалистическую трасологию - исследование следов-отображений внешнего строения объектов;

КЭМВИ - криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий (следов-предметов, следов-веществ);

криминалистическую одорологию - криминалистическое исследование запаховых следов;

криминалистическую видеофоноскопию - криминалистическое исследование видеозвуковых следов, средств видео- и звукозаписи, фоно-, видеоматериалов (кассет, дискет).

Следоведение – раздел криминалистической техники, в котором изучаются следы, их образование, закономерности, позволяющая обеспечивающая поиск обнаружение запечатление фиксацию и изъятие и исследование следов и объектов. С целью идентификации диагностики и установления групповой принадлежности объектов, выявление выяснения условий обстоятельств механизма образования следов и воссоздание обстановки преступления.

След – Якимов – позволяющееся судить о форме и назначении. Характеризует в узком смысле

Сергей Михайлович Потапов- отражение на мат предметах признаков явлений изменений. Непонятно, что сюда входит.

След по Центрову – наступившие в результате преступления изменения в мат обстановке, которые отражают взаимодействие и взаимосвязь объектов участвующих в криминальном событии между собой и взаимосвязь с расследуемым преступлением.

Отражаются особенности их внешнего строения, внутренней структуры, внеш и внутр качеств и свойств и позволяют идентифицировать, позволяют определить групповую принадлежность, позволяют выяснять условия, механизм, обстановка и обстоятельства произошедшего события.

Следы позволяют собрать доказательственную базу. + по существу диагностика

Это Борис Иванович Шевченко выделил следы, которые отражают особенности внешнего строения объектов. Назвал их трасологическими.

1934 в работе Голунского и Брагинского (о методике расследования).

Крылов Иван Филиппович – монография о следоведении.

Борис Иванович Шевченко – механизм образования следов – объемные и поверхностными (расслоения и наслоения – следы краски на ноге). + следообразующий и следовоспринимающий + следовый контакт + динам (в котором не отражаются индивидуальные особенности конкретного объекта) и статист след.