Глава VI

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

Роспуск Учредительного собрания

Вопрос об Учредительном собрании является одним из наиболее интересных и важных вопросов в истории Октябрьской революции, «ибо соотношение буржуазной и пролетарской демократии здесь предстало перед революцией практически» 1,— писал В. И. Ленин.

Представители буржуазной и реформистской мелкобуржуазной историографии утверждали и утверждают, что большевики якобы принципиально отвергают парламент, парламентскую деятельность и именно из этой общей посылки выводят отношение большевиков к Учредительному собранию.

Эта точка зрения была разбита В. И. Лениным в его работе «Детская болезнь „левизны" в коммунизме». Она полностью опровергается историческими фактами периода подготовки и созыва Учредительного собрания.

Апрельская конференция, VI съезд большевистской партии в своих решениях отметили всю важность борьбы за скорейший созыв Учредительного собрания. Решая главный вопрос о новом, высшем типе государства, вырастающего в ходе революции, В. И. Ленин допускал возможность, что Всероссийское Учредительное собрание народных представителей объединит Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 2. В данном случае речь шла об Учредительном собрании как высшем органе Советской Республики. Но Ленин предвидел возможность созыва Учредительного собрания типа буржуазного парламента, через который или помимо которого революция будет двигаться дальше, к Советской Республике. «...Чем дольше будут гг. Львовы и К° оттягивать созыв Учредительного собрания,— тем легче будет народу сделать (через посредство Учредительного собрания или помимо него, если Львов не созовет его очень долго) выбор в пользу Республики Советов рабочих и крестьянских депутатов»,— писал В. И. Ленин3.

Выступая с требованиями скорейшего созыва Учредительного

262

собрания, большевики вместе с тем разоблачили конституционные иллюзии, связанные с этим лозунгом. В. И. Ленин писал 26 июля 1917 г., что без новой революции в России, без свержения власти контрреволюционной буржуазии, без отказа народом в доверии партиям эсеров и меньшевиков, партиям соглашательства с буржуазией, Учредительное собрание либо не будет собрано вовсе, либо превратится в говорильню4.

Незадолго до Октября в тезисах для доклада к III общегородской петроградской конференции большевиков В. И. Ленин уделил внимание вопросу об Учредительном собрании с точки зрения его состава. Он заявил, что «опубликованный Центральным Комитетом список кандидатов составлен недопустимо и требует самого резкого протеста»5. В этом списке из 124 кандидатов было только 40 рабочих, т. е. менее 33% 6 «... В крестьянском Учредительном собрании необходимо вчетверо или впятеро больше рабочих, которые одни способны близко и тесно связаться с крестьянскими депутатами» 7. В этом же документе В. И. Ленин писал о серьезной работе внутри Учредительного собрания, основанной на сближении с крестьянами8. Таким образом, Ленин не отвергал вопрос об Учредительном собрании с порога, а подчинял его главному вопросу— о победе социалистической революции и создании более высокой формы демократии, чем обычная буржуазная республика с Учредительным собранием.

После победы Октября коренным образом изменилось соотношение классовых сил в стране. От самого Учредительного собрания зависело, признает ли оно эти исторические изменения и будет сотрудничать с народом или пойдет против народа.

Большевики с первого же дня социалистической революции заявили, что Советская власть созовет Учредительное собрание. Уже 27 октября Совет Народных Комиссаров принял и опубликовал за подписью Ленина постановление о проведении в назначенный срок — 12 ноября 1917 г.— выборов в Учредительное собрание. «Все избирательные комиссии, учреждения местного самоуправления, Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и солдатские организации на фронте должны напрячь все усилия для обеспечения свободного и правильного производства выборов в Учредительное собрание в назначенный срок»,— говорилось в постановлении9.

Разоблачая позже каутскианскую фальсификацию истории Великой Октябрьской социалистической революции, В. И. Ленин подчеркивал, что лидер II Интернационала сделал вопрос об Учредительном собрании, о разгоне этого собрания гвоздем брошюры «Диктатура пролетариата» для доказательства своей основной идеи, что большевики уничтожили демократию. Вопреки утверждению Каутского большевики еще до выборов в Учредительное собрание, до выяснения вопроса о его составе ясно и точно определили свою позицию и подчеркнули, что пролетарско-крестьянская республика выше буржуазной парламентарной. Ленин не исключал возможности, что Учредительное собрание

263

под давлением народных масс может пойти на признание Советской власти. В «Тезисах об Учредительном собрании» В. И. Ленин отмечал, что «единственным шансом на безболезненное разрешение кризиса, создавшегося в силу несоответствия выборов в Учредительное собрание и воли народа, а равно интересов трудящихся и эксплуатируемых классов, является возможно более широкое и быстрое осуществление народом права перевыбора членов Учредительного собрания, присоединение самого Учредительного собрания к закону ЦИК об этих перевыборах и безоговорочное заявление Учредительного собрания о признании Советской власти, советской революции...» 10. Если же Учредительное собрание станет на путь контрреволюционной борьбы с Советами, то кризис может быть разрешен только решительными революционными мерами Советской власти 11.

Каутский пытался изобразить эту позицию большевиков как беспринципную и всячески подчеркивал, что большевики пробовали смягчить конфликт с Учредительным собранием, прежде чем разогнать его. «Решительно ничего дурного тут нет,— писал в ответ на это В. И. Ленин,— отрекаться нам не от чего...»12 Весь ход исторических событий показывает, что большевики стремились избежать конфликта с Учредительным собранием, и если это не удалось, то вина лежит не на большевиках, а на буржуазных и мелкобуржуазных партиях, на их стремлении противопоставить Учредительное собрание Советам.

Линия большевиков была ясно выражена в письмах Секретариата ЦК партии. В письме от 2 декабря 1917 г. говорилось: «...мы стояли и стоим за то Учредительное собрание, которое даст крестьянам землю, всему народу хлеб, всей России мир, а рабочим контроль над производством. Несомненно, таковым будет то Учредительное собрание, которое признает власть Советов, власть Совета Народных Комиссаров» 13.

Всякая попытка правых капитулянтов решать вопрос об Учредительном собрании с формально-юридических позиций встречала решительный отпор Ленина. Когда большинство членов временного бюро большевистской фракции Учредительного собрания, в которое входили Л. Б. Каменев, В. П. Милютин, А. И. Рыков, Д. Б. Рязанов и другие, заняли буржуазно-демократическую позицию по вопросу об Учредительном собрании «вне учета реальных условий классовой борьбы и гражданской войны», В. II. Ленин резко осудил эту позицию 14. По его предложению фракция большевиков избрала новый состав бюро.

В своих «Тезисах об Учредительном собрании» В. И. Ленин писал, что требование его созыва входило в программу революционной социал-демократии, так как в буржуазной республике Учредительное собрание является высшей формой демократизма. Но с самого начала Октябрьской революции большевики неоднократно подчеркивали, что «Республика Советов является более высокой формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с Учредительным собранием» 15.

264

Тезисы В. И. Ленина отмечали, что выборы в Учредительное собрание проходили в условиях, которые исключали возможность правильного выражения воли народа. Лозунг «Вся власть Учредительному собранию» стал лозунгом кадетов, калединцев и их пособников. «Для всего народа стало вполне ясным, что Учредительное собрание, если бы оно разошлось с Советской властью, было бы неминуемо осуждено на политическую смерть»,—писал Ленин16.

Раскол партии эсеров, происшедший после выборов, привел к тому, что в Учредительном собрании оказались представители несуществующей партии. «В силу этого, даже формального, соответствия между волей избирателей в их массе и составом избранных в Учредительное собрание нет и не может быть»,— писал В. И. Ленин 17. Еще более важным, классовым источником несоответствия между волей народа и составом Учредительного собрания Ленин считал то обстоятельство, что «выборы в Учредительное собрание произошли тогда, когда подавляющее большинство народа не могло еще знать всего объема и значения Октябрьской, советской, пролетарски-крестьянской революции, начавшейся 25 октября 1917 года...» 18.

12 декабря тезисы Ленина были единодушно одобрены большевистской фракцией Учредительного собрания, а на следующий день они появились в «Правде» и других газетах. Тысячи агитаторов понесли ленинские идеи в массы, пропагандируя их на заводах, фабриках, в деревнях, на фронте, в окопах.

Контрреволюция пыталась использовать в борьбе против Советов избирательный аппарат. Всероссийская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия, состоявшая из кадетов, эсеров и меньшевиков, всячески саботировала постановления Совнаркома и отказывалась признать представителей Советского правительства, присланных в комиссию. Комиссия пыталась сорвать выборы. 27 октября она заявила, что переход власти к Советам создал условия, «при которых нормальное течение всего хода выборов и особенно ограждение полной их свободы и правильности, а также и работа Всероссийской и местных по выборам комиссий делаются невозможными...» 19. Это был призыв к саботажу выборов в Учредительное собрание. Таким образом, не большевики, а кадеты и их союзники стали на путь срыва выборов и своевременного созыва Учредительного собрания, что они, собственно, делали и до Октября, назначив выборы на 17 сентября, а затем перенеся их на 12 ноября 1917 г. Но, убедившись вскоре, что выборы сорвать не удастся, кадеты изменили тактику и стали собирать все антисоветские силы под знаменем Учредительного собрания.

На местах избирательный аппарат находился в руках контрреволюционных партий, главным образом кадетов и эсеров. В результате саботажа избирательных комиссий деревня оказалась совершенно неподготовленной к выборам. Крестьянству не была разъяснена техника выборов, население терялось в десятках

265

списков различных политических партий. Количество списков доходило до двадцати, а в некоторых округах списков было несколько десятков.

Вот официальные данные о количестве заявленных списков по некоторым округам20:

Округ |

Количество заявленных кандидатских списков |

Округ |

Количество заявленных кандидатских списков |

Бессарабский |

18 |

Новгородский |

16 |

Волынский |

30 |

Подольский |

21 |

Вятский |

27 |

Самарский |

95 |

Екатеринославский |

15 |

Уфимский |

18 |

Киевский |

22 |

Харьковский |

22 |

Петроградский и Московский Советы, ВЦИК и Совнарком получали тысячи писем с жалобами на то, что избирательные комиссии не разъяснили порядок выдвижения кандидатов, систему голосования, права избирателей и т. д.

Эсеры, меньшевики и кадеты шли на всякие ухищрения, чтобы провести своих представителей. Во многих уездах Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Ставропольской, Тамбовской, Могилевской, Саратовской, Тверской, Тульской и других губерний избиратели получили на руки только эсеровские и кадетские списки2l. В ряде уездов Смоленской, Рязанской, Новгородской, Витебской, Виленской и других губерний списков большевиков совсем не было или они оказывались в недостаточном количестве. Избирательные комиссии зачастую не включали в списки избирателей целые группы населения — главным образом рабочих.

Постановлением Временного правительства от 22 сентября количество подлежащих избранию депутатов Учредительного собрания было распределено по округам таким образом, чтобы дать явное преимущество аграрным районам перед промышленными (табл. 4).

Итак, по десяти аграрным губерниям избиралось 158 депутатов, а по десяти промышленным — 84, т. е. почти вдвое меньше.

Большевики, занятые строительством нового, советского аппарата и борьбой с контрреволюционными мятежами на Дону, Урале, Украине, не могли принять активное участие в избирательной борьбе. Только часть агитаторов была выделена для ведения избирательной кампании. В Петрограде, Москве, Туле, Ярославле, Калуге, Харькове, Витебске и других городах были созданы землячества рабочих и солдат, курсы агитаторов. Члены землячеств и слушатели курсов разъезжались на места, разъясняя народу значение декретов Советской власти.

Выборы в Учредительное собрание проходили в основном в ноябре—декабре 1917 г. Еще накануне выборов стало очевидно, что единый список эсеров при наличии двух партий — правых

266

Таблица 4

Распределение депутатов по отдельным избирательным округам *

Аграрные районы |

Промышленные районы |

||

Округ |

Число депутатов |

Округ |

Число депутатов |

Алтайский |

13 |

Владимирский |

9 |

Бессарабский |

13 |

Казанский |

12 |

Подольский |

19 |

Тверской |

9 |

Киевский |

22 |

Костромской |

8 |

Могилевский |

15 |

Московский губернский |

9 |

Область Войска |

|

Петроградский губернский |

8 |

Донского |

17 |

Ярославский |

6 |

Черниговский |

14 |

Нижегородский |

9 |

Орловский |

12 |

Тульский |

8 |

Самарский |

17 |

Уральский |

6 |

Тамбовский |

16 |

|

|

* Составлено по: Известия Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание Комиссии. 1917. № 6. С. 6—7.

и левых эсеров — приводит к искажениям и дезинформации избирателей. На заседании ВЦИК 6 ноября 1917 г. В. А. Аванесов и другие депутаты подняли вопрос о том, что необходимо дать этим партиям возможность выставить новые, отдельные списки 22. Но боязнь левых эсеров окончательно порвать с правыми помешала осуществить эту необходимую меру.

Статистические данные об итогах выборов в Учредительное собрание известны по таблицам, опубликованным Н. В. Святицким в 1918 г. Эти данные были собраны по 54 избирательным округам из 73. Источником для Н. В. Святицкого были сообщения печати. В предисловии к сводке данных он писал: «...считаю долгом оговориться: эти цифры в отношении многих приводимых в этой работе округов не могут считаться вполне точными и полными» 23. На неполноту данных Н. В. Святицкого указал В. И. Ленин в своей работе «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата» 24.

В. И. Ленин дал непревзойденный образец классового анализа избирательной статистики для точного и глубокого ответа на вопрос: «Как же могло произойти такое чудо, как победа большевиков, имевших 1/4 голосов, над мелкобуржуазными демократами, шедшими в союзе (коалиции) с буржуазией и вместе с ней владевшими 3/4 голосов?» 25. Подавляющее большинство среди пролетариата, почти половина — в армии, подавляющий перевес сил в решающий момент в решающих пунктах, т. е. в столицах и на фронтах, близких к центру,— таковы условия победы большевизма 26.

267

В. И. Ленин указал на порочный методологический прием Н. В. Святицкого, который объединял в пределах одной области промышленные и аграрные губернии. Следуя этому приему, Н. В. Святицкий вообще не выделил данных об итогах выборов в промышленных центрах, за исключением Петрограда и Москвы, которые являлись особыми избирательными округами. Нет у Н. В. Святицкого также данных об итогах выборов по гарнизонам.

В 1940—1941 гг. научные сотрудники редакции «История гражданской войны в СССР» Р. И. Кроль и 3. Л. Кроненберг27 при участии автора собрали материал об итогах выборов по 67 избирательным округам. При этом были использованы фонды центральных и местных архивов, а также прессы того времени. В результате не только были проверены данные Н. В. Святицкого, но и составлены новые таблицы об итогах выборов в губернских центрах и гарнизонах.

Общее количество принявших участие в голосовании на выборах в Учредительное собрание по 67 округам — 44433309. Это превышает данные Святицкого на 8 млн избирателей. Если учесть, что избирателей, по подсчетам Министерства внутренних дел Временного правительства, было около 90 млн28, то станут ясными огромные размеры абсентеизма по отношению к Учредительному собранию — около 50 % избирателей не приняли участия в голосовании.

В целом подсчеты по 67 округам подтверждают тот вывод, который сделал Ленин по 54 округам. Партия пролетариата (большевики) — 25%; партии мелкобуржуазной демократии (эсеры, меньшевики и т. п.) — 62%; партии помещиков и буржуазии — 13% голосов.

Вместе с тем данные по губернским городам и гарнизонам (табл. 5) дают весьма важный материал для характеристики тех пунктов в промышленных центрах и в армии, о которых говорил Ленин как об «ударных кулаках». В целом по 67 губернским городам большевики получили 36,5% голосов (из общего числа голосовавших), кадеты — 23,9 %, а эсеры — только 14,5 %.

Эти данные необходимо дополнить итогами выборов в армии. За большевиков отдали свои голоса 40.9% всех голосовавших в армии, за эсеров — 40, за кадетов — 1,9%. На решающих участках фронта сила большевиков выступает более очевидно: Северный фронт дал большевикам 61 % голосов, Западный фронт — 67, Балтийский флот — 57,5%.

Опираясь на данные о выборах в частях армии и флота, В. И. Ленин сделал вывод: «Следовательно, в армии большевики тоже имели уже к ноябрю 1917 года политический „ударный кулак", который обеспечивал им подавляющий перевес сил в решающем пункте в решающий момент» 29. Мы можем дополнить эти данные итогами выборов по гарнизонам, где большевики получили 57,3% всех голосов, эсеры — 22, кадеты — 7,7%.

Таким образом, партия большевиков была первой партией на выборах в Учредительное собрание не только в столицах — Пет-

268

Таблица 5

Распределение голосов на выборах в Учредительное собрание по губернским городам и гарнизонам, в % ко всем принявшим участие в голосовании *

|

Город |

Гарнизон |

||||

За большевиков |

За эсеров |

За кадетов |

За большевиков |

За эсеров |

За кадетов |

|

Петроград |

45,3 |

16,7 |

26,3 |

79,2 |

12,0 |

5,8 |

Москва |

50,1 |

8,5 |

35,9 |

79,5 |

6,2 |

9,8 |

Владимир |

30,8 |

19,9 |

34,0 |

- |

- |

- |

Иваново |

64,3 |

12,8 |

15,6 |

— |

- |

- |

Калуга |

24,7 |

5,5 |

49,2 |

72,5 |

9,1 |

13,3 |

Рязань |

25,8 |

15,3 |

43,2 |

73,5 |

17,9 |

5,4 |

Смоленск |

40,8 |

16,1 |

23,6 |

67,7 |

15,7 |

10,7 |

Тверь |

47,2 |

16,9 |

19,8 |

68,4 |

21,9 |

6,0 |

Тула |

34,0 |

20,9 |

23,4 |

71,6 |

18,0 |

8,2 |

Ярославль |

47,1 |

11,2 |

23,6 |

82,4 |

10,9 |

3,1 |

Нижний Новгород |

22,8 |

14,3 |

31,7 |

66,9 |

20,9 |

6,6 |

Кострома |

43,6 |

10,3 |

22,4 |

79,6 |

12,6 |

3,9 |

Казань |

26,1 |

21,0 |

24,8 |

40,8 |

36,1 |

6,4 |

Пенза |

15,6 |

47,9 |

24,8 |

15,5 |

47,5 |

25,5 |

Самара |

42,0 |

26,5 |

13,8 |

54,8 |

19,6 |

3,3 |

Саратов |

37,7 |

14,5 |

19,9 |

70,6 |

14,9 |

4,6 |

Симбирск |

19,5 |

36,0 |

21,2 |

29,3 |

55,6 |

2,0 |

Астрахань |

27.5 |

12,4 |

25,8 |

53,4 |

19,2 |

2,8 |

Воронеж |

11,9 |

12,2 |

58,1 |

56,3 |

23,9 |

11,1 |

Курск |

26,0 |

17,4 |

45,1 |

58,2 |

30,5 |

7,5 |

Орел |

27,6 |

16,5 |

28,7 |

61,0 |

27,2 |

6,3 |

Тамбов |

28,2 |

16,6 |

26,8 |

68,2 |

19,8 |

4,5 |

Вятка |

18,2 |

12,3 |

29,8 |

68,7 |

20,3 |

4,0 |

Оренбург |

34,1 |

7,8 |

17,7 |

27,8 |

5,7 |

3,3 |

Пермь |

27,0 |

22,6 |

28,9 |

53,7 |

29,0 |

4,0 |

Уфа |

19,2 |

26.5 |

12,0 |

27,4 |

26,4 |

1,6 |

Екатеринбург |

42,8 |

15,9 |

31,3 |

78,5 |

10,8 |

5,3 |

Барнаул |

44,2 |

27,9 |

17,8 |

49,9 |

43,0 |

4,0 |

Красноярск |

58,2 |

24,6 |

12,7 |

77,5 |

15,2 |

3,1 |

Иркутск |

30,6 |

33,9 |

21,7 |

30.7 |

31,5 |

24,6 |

Томск |

40,2 |

23,0 |

19,6 |

69,0 |

24,8 |

3,2 |

Чита |

21,0 |

44,4 |

13,1 |

23,4 |

68,8 |

2,1 |

Владивосток |

50,1 |

14,6 |

17,0 |

- |

- |

- |

Архангельск |

29,7 |

26,9 |

28,9 |

65,9 |

22,5 |

7,3 |

Вологда |

23,3 |

29,2 |

37,5 |

42,1 |

47,4 |

8,3 |

Новгород |

20,3 |

20,0 |

37,6 |

52,2 |

34,9 |

4,3 |

Псков |

38,7 |

16,4 |

29,6 |

60,6 |

18,3 |

10,5 |

Киев |

16,8 |

4,2 |

10,3 |

— |

- |

- |

Харьков |

27,8 |

16,7 |

25,2 |

53,4 |

35,9 |

5,1 |

Екатеринослав |

26,4 |

8,4 |

11,7 |

19,5 |

15,7 |

3,3 |

269

Таблица 5. (Окончание)

|

Город |

Гарнизон |

||||

За большевиков |

За эсеров |

За кадетов |

За большевиков |

За эсеров |

За кадетов |

|

Житомир |

10,3 |

4,9 |

14,9 |

13,4 |

17,4 |

19,1 |

Одесса |

28,6 |

5,5 |

16,2 |

44,9 |

10,7 |

9,1 |

Кишинев |

18,8 |

19,4 |

10,5 |

40,3 |

40,7 |

5,9 |

Минск |

26,7 |

2,7 |

5,8 |

- |

- |

- |

Витебск |

34,8 |

8,9 |

6,9 |

68,9 |

13,9 |

5,2 |

Ревель |

47,6 |

2,4 |

10,2 |

60,5 |

34,3 |

- |

Тифлис |

18,8 |

11,3 |

9,4 |

45,2 |

26,6 |

6,1 |

Ставрополь |

47,6 |

13,5 |

23,6 |

71,1 |

14,8 |

6,4 |

Владикавказ |

44,4 |

9,6 |

23,8 |

- |

- |

- |

Баку |

20,1 |

16,9 |

8,2 |

- |

- |

- |

Ростов-на-Дону |

37,5 |

11,1 |

20,0 |

- |

- |

- |

Таганрог |

41,7 |

19,4 |

13,0 |

- |

- |

- |

* Таблица составлена по данным местных партийных и государственных архивов и по материалам прессы.

рограде и Москве, но и в значительной части губернских городов России, не только на Западном и Северном фронтах, но и почти во всех гарнизонах.

Важно также подчеркнуть высокую активность избирателей в промышленных центрах и на фронте. Если в целом по стране в выборах приняли участие около 50% избирателей, то в Москве в голосовании участвовали 82% избирателей, в Петрограде — 81, Твери — 84, Костроме — 70,5, Владимире — 66%. В армии в голосовании приняли участие 64% избирателей. Активность избирателей находилась в прямой зависимости от уровня революционной организованности пролетариата в городах и армии. Чем выше была эта организованность, чем шире участие избирателей в выборах, тем больше голосов отдается большевикам, тем слабее промежуточные элементы.

Опираясь на данные о выборах в двух столицах, В. И. Ленин сделал вывод, что «город неизбежно ведет за собой деревню. Деревня неизбежно идет за городом. Вопрос только в том, какой класс, из „городских" классов, сумеет вести за собой деревню, осилит эту задачу и какие формы это руководство города примет» 30.

Н. В. Святицкий не привел данных об итогах выборов по губернским городам и крупным промышленным центрам — то ли потому, что не имел этих данных, то ли потому, что они противоречили его выводам.

Из табл. 5 мы видим всю сеть решающих пунктов, в которых большевики имели в решающий момент подавляющий перевес сил. «В решающий момент в решающем пункте иметь подавляющий перевес сил — этот „закон" военных успехов есть также за-

270

кон политического успеха, особенно в той ожесточенной, кипучей войне классов, которая называется революцией»,— писал В. И. Ленин 31. В центре страны это Петроград, Москва, Псков, Иваново, Кострома, Тверь, Ярославль, Витебск, Смоленск, Ревель; в Поволжье — Самара, Саратов; на Урале — Екатеринбург и Оренбург; в Сибири и на Дальнем Востоке — Барнаул, Томск, Красноярск, Владивосток; на Украине — Харьков, Одесса; на Северном Кавказе — Ставрополь, Владикавказ, Ростов.

Таким образом, большевики получили большинство в Петрограде и Москве — двух главных центрах «всей капиталистической машины государства (как в экономическом, так и в политическом отношении)...»32 и в значительной части губернских центров. Большевики получили возможность «при помощи центрального аппарата государственной власти доказать делами трудящимся непролетарским массам, что пролетариат единственный надежный союзник, друг и руководитель их» 33.

Данные об итогах выборов в Учредительное собрание по гарнизонам показывают, что большевики вели за собой лучшую часть крестьянства, наиболее организованную и политически просвещенную, сознательную, жизнеспособную и активную. Они получили подавляющее большинство голосов (в %) в гарнизонах Петрограда (79.2), Москвы (79,5), Костромы (79,6), Нижнего Новгорода (66,9), Ярославля (82,4), Твери (68,4), Саратова (70,6), Екатеринбурга (78,5), Рязани (73,5), Витебска (68,9), Пскова (60,6), Ревеля (60,5), Тулы (71,6), Орла (61), Вятки (68,7), Воронежа (56,3%) и многих других. Даже в тех губернских городах, главным образом торгового характера, где большевики не получили большинства голосов (Воронеж, Курск, Орел, Тамбов, Вологда, Новгород), рабочим все же удалось создать себе прочную опору в гарнизонах.

Эсеры были крайне слабы не только в Петрограде и Москве, но и в Ярославле, Владимире, Костроме, Иванове, Смоленске, Твери и других промышленных центрах. Получив 58% голосов по стране в целом, эсеры не имели опорных пунктов ни в городах, ни на важнейших фронтах, ни в гарнизонах. Аморфность, политическая неопределенность этой партии нашли свое отражение в «победе» эсеров, победе, которую невозможно было реализовать. Тот факт, что крестьяне голосовали за фактически несуществующую партию, расколовшуюся на две организации, особенно ярко выступает, когда мы обращаемся к результатам выборов в тех немногих округах, городах и гарнизонах, где правые и левые эсеры выступали с отдельными списками.

В Петрограде, где большевики получили 45,3% всех голосов, левые эсеры получили 16,2%, а правые эсеры — только 0,5%. Балтийский флот дал большевикам 57,7% голосов, левым эсерам — 26,9, а правым эсерам —9,8%. В Казанском избирательном округе левые эсеры получили 30,3% голосов, а правые —1,2%. Еще более разительные данные по Казанскому гарнизону, в котором большевики получили 40,8%, левые эсеры —34,9%, а правые эсеры — 1,2%.

271

Чем выше была политическая организованность масс, тем сильнее выявлялась политическая изоляция правых эсеров. Это особенно ясно видно по результатам выборов по Енисейскому округу (в %):

|

Округ |

Красноярск |

Гарнизон |

Большевики |

27 |

58,2 |

77,5 |

Правые эсеры |

64,4 |

23,6 |

15,2 |

Левые эсеры |

1 |

1 |

2,1 |

В Тобольском округе правые эсеры получили 78,5%, а левые эсеры — 0,8 % всех голосов. В округе большевистский список не выдвигался. В самом Тобольске правые эсеры получили только 1,2%, а левые эсеры —25,5%; в Тобольском же гарнизоне правые эсеры получили 0,97%, а левые — 56,2%.

Все эти данные свидетельствуют о том, что раскол партии эсеров к моменту выборов в Учредительное собрание сильнее всего сказывался в промышленных центрах и гарнизонах.

Кадетская партия в целом по стране получила на выборах 4,7%. Если присоединить к ним все остальные буржуазные и помещичьи организации, то этот процент поднимется до 13. Кадеты получили несколько более сильные позиции в отдельных губернских центрах торгового и торгово-промышленного характера. По 67 губернским городам кадетам отдали свои голоса 23,9% принявших участие в выборах, а в армии — только 1,9%.

«Естественно,— писал В. И. Ленин,— что в наиболее развитых капиталистических центрах всего слабее были промежуточные элементы, стоящие посредине между пролетариатом и буржуазией. Естественно, что в этих центрах всего резче была классовая борьба. Именно здесь были главные силы буржуазии, именно здесь, только здесь, пролетариат мог разбить буржуазию. И только пролетариат мог разбить ее наголову. И только разбив ее наголову, пролетариат мог завоевать окончательно, используя такое орудие, как государственная власть, сочувствие и поддержку мелкобуржуазных слоев населения» 34.

Как показали данные выборов в Учредительное собрание, эсеры, меньшевики, кадеты, буржуазные националисты оказались наиболее сильными в некоторых районах Восточного Урала, Сибири, Украины, Поволжья и Черноземной области. «И вот именно в тех районах, где процент большевистских голосов в ноябре 1917 года был наименьший, мы наблюдаем наибольший успех контрреволюционных движений, восстаний, организации сил контрреволюции»,—писал В. И. Ленин35.

Выступления контрреволюции на юге и востоке страны, контрреволюционные буржуазные националисты на окраинах, эсеры, меньшевики и кадеты со знаменем Учредительного собрания в центре страны — все это были звенья фронта контрреволюции с едиными целью, задачей и планом.

Однако и в этих условиях большевики не стали откладывать созыв Учредительного собрания. 20 ноября на заседании Совнэ.р-

272

кома И. В. Сталин предложил принять частичную отсрочку созыва Учредительного собрания. Совнарком отклонил это предложение. 23 ноября СНК назначил М. С. Урицкого комиссаром над Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание Комиссией.

В это же время В. И. Ленин разработал проект декрета о праве отзыва из Учредительного собрания. Проект предоставлял Советам право отзывать депутатов Учредительного собрания. 21 ноября ВЦИК принял ленинский проект декрета36. Ряд Советов вынесли решение об отзыве из Учредительного собрания депутатов — членов партии эсеров: Авксентьева, Года, Лихача, Аргунова, Брешко-Брешковской, Булата и др.

Под флагом борьбы за демократию контрреволюция создала «Союз защиты Учредительного собрания». В «Союз» вошли кадеты, правые эсеры, меньшевики, «народные социалисты», представители подпольного ВЦИК 1-го созыва, саботажнические «стачкомы» и другие контрреволюционные организации. Такие же «Союзы защиты» создавались и на местах. Лозунг «защиты Учредительного собрания» объединил под антисоветским знаменем все контрреволюционные партии — от эсеров и меньшевиков до монархистов.

В архиве партии эсеров сохранился документ, который очень ярко передает план этой «ведущей» партии Учредительного собрания. План был изложен в записке депутата Учредительного собрания эсера Л. Хрисаненкова 25 декабря 1917 г.37

По плану предполагалось установить контакт с Центральной радой в Киеве, руководителями белорусских националистов, Калединым на Дону, с националистической контрреволюцией на Кавказе, в Поволжье. Сибири, с Викжелем. Представителей всех этих организаций собирались вызвать в Петроград. 1 и 2 января решили устроить «мощные манифестации», митинги в гарнизоне.

Во время демонстрации депутаты «на плечах толпы», по гладкому плану заговорщиков, «вносятся в Таврический». Там немедленно открывается Учредительное собрание и спешно принимаются решения о мире «на известных принципах», о земле38. Каковы эти принципы — план скромно умалчивал. В случае разгона депутатов они должны были тайно перебраться в Киев и там под охраной Рады продолжать свою «работу».

«Дальновидные» эсеры пытались заглянуть в будущее и рисовали довольно радужную для себя картину ближайших событий: «Части армии переходят на сторону Учредительного собрания, Украина тоже, Дон, Кавказ и другие, составляющие Россию части заявляют о признании власти Учредительного собрания. Белоруссия немедленно присоединяется. (Для этого все готово.)»39 В результате, по замыслу эсеров, Юг, Запад и Восток страны выступят против Севера, против Петрограда — и он рухнет.

Таков был этот план, план разжигания гражданской войны, план удушения Петрограда. Из этого документа ясно видно, кто

273

являлся инициатором и вдохновителем братоубийственной гражданской войны, кто под флагом демократии старался задушить демократию руками Калединых и петлюр.

О том, что это был замысел не частного характера, а план партии правых эсеров, свидетельствуют многие другие документы и факты. В протоколах военной организации партии правых эсеров 19—21 декабря зафиксированы предложения о «массовых выступлениях» 40. Руководитель «боевой организации» эсеров Семенов предлагал «мобилизовать все силы», «не останавливаясь перед гражданской войной» 41. Эсеры пытались стянуть в Петроград к началу января свои «боевые силы» для решительных действий. В середине декабря эсеры из Московского губернского Совета крестьянских депутатов разослали циркуляр во все волостные земства и волостные Советы с призывом срочно направить в Петроград «ходоков» для защиты Учредительного собрания 42.

После победы социалистической революции все буржуазные и мелкобуржуазные партии выступили как партии национальной измены, предающие интересы русского народа, партии закабаления России иностранным империалистам. Первое место в этой предательской политике «по праву» принадлежало партии кадетов. Кадеты укрепили свои связи с иностранными посольствами и военными миссиями. Кадетская городская дума в Москве избрала английского посла Бьюкенена почетным гражданином Москвы и подобострастно прислала ему на рассмотрение свои антисоветские резолюции. Французский посол Нуланс публично выразил одобрение антисоветской политике кадетов и обещал им свою поддержку. В это время английские части в Гонконге получили приказ готовиться к переброске во Владивосток, а французские резиденты действовали на Украине, на Дону, в Сибири.

Эсеры и меньшевики не отставали от кадетов в своей антинародной политике. Выступая на так называемом земском соборе, меньшевик Церетели заявил, что Учредительное собрание и тесный союз с Антантой — это та платформа, которая может стать объединяющим моментом при создании «всенародной демократической организации».

Открыто кадеты выступали как «государственная» партия, которая якобы представляет интересы России. Когда Совнарком предпринял первые шаги по выходу из мировой бойни, в лагере империалистов возникло сильное беспокойство: Антанта хотела получить некоторую гарантию, что «будущая» Россия будет верна старым договорам. Ни эсеры, ни меньшевики не решались открыто выступить против внешней политики Советского правительства. Это выпало на долю кадетов.

15 ноября Центральный комитет партии кадетов обратился ко всем послам союзников с заявлением, в котором говорилось, что обращения «незаконной власти» к союзным и враждебным державам «ни в каком отношении не могут считаться связывающими государство Российское» 43.

274

Этот шаг, явно сделанный по указке Антанты, с головой выдавал кадетов как лакеев союзников. Французский посол Нуланс ответил на резолюцию кадетов благодарностью и заявил, что доведет эту резолюцию до сведения правительства Французской республики. Такой же ответ кадеты получили от других послов. Английский посол Бьюкенен в беседе с кадетскими журналистами сделал несколько выпадов против Совнаркома. Особое негодование посла вызвало обращение Советского правительства к народам Востока. Бьюкенен сослался на ...историю французской революции, когда британский народ якобы объединился вокруг тогдашнего правительства в борьбе с революцией. «Или я очень ошибаюсь, или та же история повторится и в XX столетии»,— грозил Бьюкенен 44.

Все эти заявления и угрозы представителей Антанты в тысячах листовок и газет распространялись кадетами. Но, не имея ни опоры в массах, ни боевых сил, кадеты вынуждены были действовать осторожно, чтобы не скомпрометировать себя и своих союзников — эсеров и меньшевиков. Вот почему они выступали под лозунгом Учредительного собрания.

17 ноября все буржуазные газеты поместили воззвания министров свергнутого Временного правительства с призывом сплотиться вокруг Учредительного собрания. Кучка бывших министров назначила открытие Учредительного собрания на 28 ноября, в 2 часа дня, в здании Таврического дворца. На следующий день Военно-революционный комитет издал приказ об аресте членов «правительства».

Совершенно ясно, что кадеты, возглавлявшие заговор, не могли рассчитывать на немедленный успех. Сводки о ходе выборов свидетельствовали, что к 28 ноября в Петроград сумеет прибыть не более 100 делегатов. За два дня до 28 ноября кадетская газета «Русские ведомости» признавала, что только в 6 округах из 73 выборы были совершенно закончены. В 25 округах выборы в основном были закончены к середине ноября, но не закончен еще подсчет голосов. На подсчет голосов требовалось не менее двух недель. В 10 округах выборы были проведены только 19— 21 ноября. И наконец, в 32 округах выборы должны были закончиться не ранее 28 ноября 45. Все это говорит о том, что кадеты не могли рассчитывать на сбор к 28 ноября даже одной трети членов Учредительного собрания. Но если бы и все делегаты Учредительного собрания явились в Петроград, то и в этом случае кадеты возлагали бы на него небольшие надежды. «В России теперь очень мало людей, которые верили бы, что Учредительное собрание сразу избавит нас от всех бедствий... Созыв Учредительного собрания не будет моментом решительного перелома в истории России...» 46 — писали «Русские ведомости».

Кадеты и эсеро-меньшевики деятельно готовились ко дню «открытия» Учредительного собрания. Подпольный ВЦИК 1-го созыва отпустил средства на организацию демонстрации. Съезд партии правых эсеров, заседавший в эти дни в Петрограде, решил

275

принять участие в демонстрации. Вечером 27 ноября у графини Паниной состоялось заседание Центрального комитета кадетской партии. На заседании председательствовал приехавший из Москвы кадет А. И. Шингарев. ЦК кадетов принял решение объявить собравшихся в Петрограде депутатов Учредительного собрания совещанием и, когда съедется достаточное количество депутатов, открыть Учредительное собрание. По плану кадетов депутаты Учредительного собрания, находящиеся в Петрограде, должны были собраться в Таврическом дворце, избрать временного председателя Учредительного собрания и ждать кворума.

Все было предусмотрено до мелочей. Контрреволюционная печать подробно описывала, как будет выглядеть первый день Учредительного собрания. «В политических кругах ожидают,— писали „Русские ведомости",— что первое заседание Учредительного собрания будет чрезвычайно бурным... появление на трибуне... захватчиков власти вызовет гневные протесты...» 47

Таким образом, мы видим, что план эсеров, по которому толпа должна была внести депутатов «на своих плечах» в зал Таврического дворца, был, по сути дела, изложением кадетского плана.

28 ноября кадеты, эсеры и меньшевики организовали контрреволюционную демонстрацию. Перед Таврическим дворцом проходила толпа возбужденных буржуа, чиновников, офицеров. Контрреволюционеры подняли белые и зеленые знамена с лозунгами «Вся власть Учредительному собранию».

Вечером 28 ноября, после кадетской демонстрации, в Смольном собрался Совет Народных Комиссаров. После демонстрации и попытки кадетов «открыть» Учредительное собрание план контрреволюции стал ясен. Разрозненные выступления калединцев, дутовцев и украинских националистов политически объединялись контрреволюционной демонстрацией в столице и попыткой «открытия» Учредительного собрания. Удар нужно было направить по политическому центру контрреволюции. Таким центром была партия кадетов. «Когда говорят, что кадетская партия не сильная группа,— говорят неправду,— заявил В. И. Ленин.— Кадетский центральный комитет, это — политический штаб класса буржуазии. Кадеты впитали в себя все имущие классы: с ними слились элементы, стоявшие правее кадетов» 48.

Вечером 28 ноября по предложению В. И. Ленина Совнарком принял «Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции». «Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов, - гласил декрет.— На местные Советы возлагается обязательство особого надзора за партией кадетов ввиду ее связи с корниловско-калединской гражданской войной против революции.

Декрет вступает в силу с момента его подписания» 49.

Большевики открыто объявили кадетскую партию партией врагов народа. В представлении масс «кадет» и «корниловец»

276

слились в одно понятие еще в августовские дни 1917 г. На весь период гражданской войны за красновцами, деникинцами, колчаковцами, врангелевцами прочно сохранилась единая кличка «кадеты».

Народная ненависть к кадетской партии накапливалась издавна, задолго до Октябрьской революции. Кадет Милюков, кадет Шингарев, кадет Львов были олицетворением антинародной политики Временного правительства. Кадеты — организаторы саботажа, вдохновители калединщины — стояли на дороге могучего народного движения и грозили вернуть ненавистное прошлое. Демонстрация 28 ноября была последней каплей, переполнившей чашу.

Нельзя понять декрет о кадетах, если считать его простым ответом на демонстрацию 28 ноября. Вооруженное восстание казаков в Оренбурге (26 ноября), отказ украинской Центральной рады пропустить советские войска на Дон против Каледина (24 ноября), вооруженное выступление калединцев в Ростове — все это говорило о едином плане контрреволюции, руководимой кадетами.

В Петроград приходили тысячи телеграмм с требованием распустить Учредительное собрание, если оно пойдет против воли народа. Из Москвы, Харькова, Самары, Калуги, Иванова, с Северного и Западного фронтов, с кораблей Балтийского флота рабочие и солдаты, крестьяне и матросы присылали требования роспуска Учредительного собрания, если оно не признает декретов Совнаркома и Советскую власть.

1 декабря декрет об объявлении кадетов врагами парода рассмотрел ВЦИК. От имени фракции левых эсеров выступил И. 3. Штейнберг. «Звание членов Учредительного собрания не должно спасать данное лицо во время беспощадной борьбы с контрреволюцией,— говорил он.— Но в каждом отдельном случае необходимы точные данные, чтобы ЦИК знал, что эти обвинения персональны» 50. Таким образом, И. 3. Штейнберг, не возражая против борьбы с отдельными лицами, возражал против борьбы с партией кадетов в целом. «Нам предлагают ловить стрелочников,— ответил ему в своем выступлении В. И. Ленин.— Мы не будем прятать политического обвинения против штаба целого класса за ловлей отдельных лиц». Обращаясь к Штейнбергу, В. И. Ленин предлагал разобрать обвинение большевиков «против партии кадетов по существу» и доказать, «что партия кадетов не штаб гражданской войны, заведомо безнадежной, заливающей страну кровью. Этого,— заключил В. И. Ленин,— тов. Штейнберг не постарался доказать. Он забыл все то, что было выяснено о связи кадетов с Корниловым...» 51.

Левый эсер С. Д. Мстиславский предложил резолюцию, в которой заявлялось, что Учредительное собрание должно собраться в составе как социалистических элементов, так и буржуазных. Далее Мстиславский с чисто эсеровской «последовательностью» предложил признать «необходимой напряженную и беспощадную

277

борьбу с контрреволюцией» в судебных рамках, а декрет от 28 ноября... отменить 52.

Большевики предложили резолюцию, в которой полностью подтверждался декрет от 28 ноября. В резолюции говорилось, что ВЦИК обеспечивает и впредь СНК свою поддержку на этом пути и отвергает протесты политических групп, подрывающих своими колебаниями диктатуру пролетариата и крестьянской бедноты 53.

За резолюцию большевиков было подано 150 голосов, за резолюцию левых эсеров — 98 голосов 54.

Лозунг Учредительного собрания стал лозунгом, объединившим все силы контрреволюции. Под флагом «Союза защиты Учредительного собрания» действовали черносотенно-буржуазные и мелкобуржуазные партии — кадеты и энесы, эсеры и меньшевики, различного рода националисты и представители реакционного генералитета. При помощи «Союза защиты» они предполагали стянуть в Петроград силы контрреволюции, с тем чтобы вооруженной рукой поддержать буржуазный парламент. Это был план мятежа, подготавливаемого под вывеской защиты Учредительного собрания.

Партия большевиков разоблачила и сорвала планы буржуазных мятежников.

3 января заседание ВЦИК проходило в особенно торжественной и вместе с тем напряженной обстановке. Оставалось два дня до открытия Учредительного собрания. Я. М. Свердлов доложил о порядке его открытия. «Для нас несомненно,— говорил он,— что высшей властью является власть трудового народа в лице его Советов, что превыше власти не может быть в России и ей и надлежит открыть Учредительное собрание. При открытии каждого государственного представительного собрания Правительство обращается к нему с изложением своей программы, и представитель Советской власти должен будет при открытии Учредительного собрания огласить соответствующую декларацию» 55. Свердлов огласил написанную Лениным «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа».

Декларация объявляла Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которая учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик. После характеристики основ советского общественного строя, принципов национальной и внешней политики в Декларации говорилось: «Поддерживая Советскую власть и декреты Совета Народных Комиссаров, Учредительное собрание считает, что его задачи исчерпываются установлением коренных оснований социалистического переустройства общества» 56. Комиссия под руководством Я. М. Свердлова добавила к Декларации заключительный абзац: «Приведенные выше основные положения должны быть немедленно опубликованы и прочтены официальным представителем Советской

278

власти, открывающим Учредительное собрание... и лечь в основу деятельности Учредительного собрания» 57.

ВЦИК большинством голосов против двух принял ленинскую «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Таким образом предрешался вопрос об открытии Учредительного собрания представителем Советской власти. Учредительное собрание было поставлено перед выбором: или оно примет Декларацию и, таким образом, по существу признает свою деятельность исчерпанной, или отвергнет ее и тем самым открыто выступит против народа, против завоеваний Октябрьской революции.

ВЦИК предвидел и вторую возможность. «Мы должны также предусмотреть,— говорил Я. М. Свердлов,— что от некоторых групп членов Учредительного собрания могут последовать попытки срыва власти рабочих, солдат и крестьян, и в предупреждение такого покушения на Советскую власть предлагаем принять следующее постановление...» 58. В полной тишине зала звучат слова составленного Лениным постановления: «...всякая попытка со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваема, как контрреволюционное действие. Всякая такая попытка будет подавляться всеми имеющимися в распоряжении Советской власти средствами, вплоть до применения вооруженной силы» 59. ВЦИК одобрил это постановление.

В день открытия Учредительного собрания, 5 января, контрреволюционные партии и организации решили провести антисоветскую демонстрацию. Эта попытка полностью провалилась. Жалкие кучки чиновников, студентов и гимназистов, эсеровских «дружинников», кадетов, меньшевиков, лишенные какой бы то ни было поддержки народа, были рассеяны красногвардейцами и матросами.

С утра 5 января в Таврическом дворце стали собираться депутаты Учредительного собрания. Днем начались фракционные заседания. Большевики поручили Я. М. Свердлову как председателю ВЦИК открыть от имени ВЦИК Учредительное собрание и огласить «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Большевистская фракция решила, что, в случае если Учредительное собрание отвергнет Декларацию, депутаты-большевики немедленно и демонстративно покинут заседание, а Учредительное собрание будет распущено.

Правые эсеры, используя время, когда большевиков еще не было в зале заседаний, пытались самочинно открыть Учредительное собрание. Престарелый эсер С. П. Швецов поднялся на трибуну и тщетно размахивал колокольчиком, пытаясь успокоить левую часть Учредительного собрания и присутствовавших на хорах рабочих, солдат и матросов, протестовавших против самозванного председателя. Я. М. Свердлов властно отстранил Швецова, занял председательское место и объявил, что по поручению Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и кре-

279

стьянских депутатов oн открывает заседание Учредительного собрания. Тут же председатель верховного советского органа прочитал «Декларацию трудящегося и эксплуатируемого народа» и предложил Учредительному собранию принять эту Декларацию. Правоэсеровское большинство Учредительного собрания уклонилось от обсуждения Декларации. Это же большинство избрало В. Чернова председателем собрания.

Под руководством В. Чернова Учредительное собрание занялось бесконечным говорением, шельмованием Советской власти, рабочих и солдат, совершивших революцию. «После живой, настоящей, советской работы,— записал В. И. Ленин в этот день,— среди рабочих и крестьян, которые заняты делом, рубкой леса и корчеванием пней помещичьей и капиталистической эксплуатации,— вдруг пришлось перенестись в „чужой мир", к каким-то пришельцам с того света, из лагеря буржуазии и ее вольных и невольных, сознательных и бессознательных поборников, прихлебателей, слуг и защитников...

Точно история нечаянно или по ошибке повернула часы свои назад, и перед нами вместо января 1918 года на день оказался май или июнь 1917 года!

Это ужасно! Из среды живых людей попасть в общество трупов, дышать трупным запахом, слушать тех же самых мумий „социального", луиблановского фразерства, Чернова и Церетели, это нечто нестерпимое» 60.

Фракция большевиков решила оставить Учредительное собрание. Ф. Ф. Раскольников огласил написанную В. И. Лениным Декларацию. «Громадное большинство трудовой России,— гласила Декларация,— рабочие, крестьяне, солдаты — предъявили Учредительному собранию требование признать завоевания Великой Октябрьской революции, советские декреты о земле, мире, о рабочем контроле и прежде всего признать власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Всероссийский ЦИК, выполняя волю этого громадного большинства трудящихся классов России, предложил Учредительному собранию признать для себя обязательной эту волю. Большинство Учредительного собрания, однако, в согласии с притязаниями буржуазии, отвергло это предложение, бросив вызов всей трудящейся России...

Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем Учредительное собрание с тем, чтобы передать Советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюционной части Учредительного собрания» 61.

Таким образом, правая часть Учредительного собрания, выступившая против декретов о земле, мире, рабочем контроле и организации Советской власти, была разоблачена большевиками как контрреволюционное сборище, антинародное и антисоветское по своим позициям и существу своей политики.

Поздней ночью, когда Учредительное собрание отказалось обсудить вопрос о мирной политике Советской власти, оставили

280

зал заседаний и левые эсеры, огласив свою декларацию. В Таврическом дворце остались только правые эсеры и меньшевики.

Уже под утро комендант Учредительного собрания матрос А. Железняков потребовал от В. Чернова прекратить заседание. В ставших историческими словах балтийского моряка «караул устал» была выражена воля всего народа, всей России: народ устал от болтовни соглашателей, народ требовал, чтобы ему не мешали строить советскую государственность.

В. Чернов спешно проголосовал еще несколько «проектов» и объявил заседание закрытым. Под возгласы рабочих-красногвардейцев и матросов: «Контрреволюционеры!», «Буржуям продались!» — эсеро-меньшевики оставили Таврический дворец, чтобы больше никогда сюда не вернуться.

В ту же ночь, 6 января, Совнарком принял декрет о роспуске Учредительного собрания и внес этот декрет на рассмотрение и утверждение ВЦИК.

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова,— говорилось в декрете.— Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти Центрального Исполнительного Комитета Советов признать программу Советской власти, признать „Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа", признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен.

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих органах к свержению ее, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся.

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов.

Поэтому Центральный Исполнительный Комитет постановляет:

„Учредительное собрание распускается"» 62.

Ленинская тактика по вопросу об Учредительном собрании одержала блестящую победу. Большевики подвели народ к самым стенам Учредительного собрания, дали возможность миллионам людей убедиться в том, чего стоит это сборище прислужников буржуазии.

На следующий день В. И. Ленин выступил на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета с докладом о роспуске Учредительного собрания. Бурными аплодисментами

281

встретил советский парламент слова великого вождя: «Народ хотел созвать Учредительное собрание — и мы созвали его. Но он сейчас же почувствовал, что из себя представляет это пресловутое Учредительное собрание. И теперь мы исполнили волю народа, волю, которая гласит: вся власть Советам» 63.

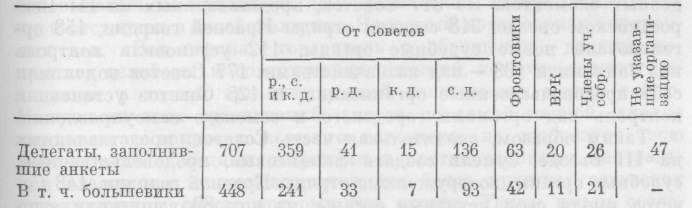

Советы к III Всероссийскому съезду Советов

Триумфальное шествие Советской власти приближалось к своему победному завершению. Контрреволюция была почти полностью разгромлена. Необходимо было подвести итоги первому этапу борьбы, записать завоеванное, закрепить победу. Эти задачи и должен был выполнить III Всероссийский съезд Советов.

Вопрос о созыве III съезда Советов обсуждался 22 декабря 1917 г. на заседании ВЦИК. Большевики предложили противопоставить Учредительному собранию съезд Советов. «Центральный Исполнительный Комитет,— гласила резолюция большевиков, принятая ВЦИК,— считает необходимым всей организованной силой Советов поддержать левую половину Учредительного Собрания против его правой, буржуазной и соглашательской половины и в этих целях постановляет:

Созвать на 8 января третий Всероссийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов и 12 января — третий Всероссийский Съезд Крестьянских Депутатов» 64.

Советы пришли к своему III Всероссийскому съезду обновленные и укрепленные в ходе борьбы с буржуазной и мелкобуржуазной контрреволюцией.

Отчет Наркомвнудела, возглавленного Г. И. Петровским, за первые полгода работы охарактеризовал задачи центральной советской власти в области внутренней политики. «Первая -полная, скорая и беспощадная ликвидация всех без исключения органов прежнего буржуазного управления. Вторая — организация власти на всех местах, соответственно новым заданиям революции, дабы закрепить за собой власть и открыть путь к организации пролетариата в господствующий класс. Недостаточно только того, чтобы „пролетариат, захватив власть, командовал, управляя при помощи старой машины, а надо, чтобы он разбил эту машину и командовал, управляя при помощи новой машины"» 65.

Старый государственный аппарат держался не только силой денег, но и косностью традиций буржуазно-помещичьего общества. Вот почему одно только опубликование нового декрета или даже ликвидация старого учреждения отнюдь не означали, что старое уже полностью ликвидировано, а новое полновластно действует. Иногда даже центральные советские органы не проявляли

282

должной решительности в деле ликвидации всех проявлений старого. Так было, например, с выплатой арендной платы владельцам земельных участков, отчужденных государством еще до революции под строительство железных и шоссейных дорог, общественных зданий. Арендная плата владельцам этих участков выплачивалась и после Октябрьской революции и достигала по всей России огромной суммы. Народный комиссариат внутренних дел только в феврале 1918 г. поставил перед ВЦИК вопрос о необходимости фактической отмены этой арендной платы, которая юридически была отменена уже Декретом о земле.

Еще более уродливые формы инерция старых традиций и старых законов принимала на местах. В начале 1918 г. Оренбургский Совет рассмотрел вопрос о бывшем земском начальнике одного из уездов губернии, Фирсове, который жаловался на отстранение его от работы «без официального уведомления». Оренбургский Совет переслал прошение Фирсова в Наркомвнудел и получил следующее разъяснение: «Октябрьской революцией уничтожен институт земских начальников, а поэтому ни о каких официальных уведомлениях об увольнении не может быть и речи, так как земские начальники уволены не приказом, а народным восстанием» 66.

Центральные органы Советской власти требовали от местных Советов решительного преодоления этой инерции старого и пресечения всяких попыток игнорировать революционную законность. В феврале 1918 г. Костромско-Ярославское управление старого Министерства земледелия объявило о торгах на продажу леса из казенных дач. Орган Наркомзема «Леса республики» обратился к местным Советам с вопросами: «почему до сих пор существует Костромско-Ярославское управление?», «почему до сих пор все леса не переданы в ведение лесных отделов губернских Совдепов?», «почему и как местная Советская власть питает и кормит учреждение, давно уже похороненное, как позволяет ему распоряжаться общенародным достоянием, отдавая его на съедение кулакам-лесопромышленникам?» 67.

В период распространения Советов по всей территории огромной страны большое значение приобретали вопросы руководства строительством органов Советской власти на местах.

Совнарком и ВЦИК предоставляли полную инициативу местным Советам и требовали от них самостоятельного решения вопросов местной жизни, инициативы и активности в выполнении декретов центральной власти. Между тем местные Советы, не имевшие еще опыта государственного строительства, часто ждали указаний сверху и не всегда поддерживали творческую инициативу масс. В этих условиях необходимо было дать как можно более широкие возможности для развертывания инициативы местных Советов.

Еще 5 ноября 1917 г. В. И. Ленин написал обращение «К населению», в котором наряду с сообщением о победе революции в Петрограде, Москве, на фронтах, с информацией о саботаже

283

капиталистов и буржуазной интеллигенции, о подготовке государственных законов о национализации банков и синдикатов содержалась развернутая программа деятельности местных органов Советской власти. «Товарищи трудящиеся! — говорилось в обращении, проникнутом огромной верой в творческие силы масс.— Помните, что вы сами теперь управляете государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете все дела государства в свои руки. Ваши Советы -отныне органы государственной власти, полномочные, решающие органы ... Беритесь сами за дело снизу, никого не дожидаясь» 68. Обращение намечало главнейшие меры, которые должны были немедленно принять местные Советы: установление строжайшего революционного порядка, введение строжайшего контроля за производством и учетом продуктов, арест и предание суду саботажников, меры по охране земли, хлеба, фабрик, орудий труда, продуктов, транспорта.

6 ноября это обращение председателя СНК было опубликовано в печати. В директиве, посланной Совнаркомом на места 15 ноября 1917 г., особенно подчеркивалась эта идея развития творческой инициативы масс. «Власть перешла к Советам,— кратко сообщают телеграммы из разных городов нашей великой России.— Но к делу еще товарищи на местах не переходят или если и делают что-нибудь, то не совсем так, как это требует великий исторический момент, который мы переживаем.

Класс помещиков и капиталистов оттеснен от правительства, но на местах еще господствуют чиновники.

Рабочие, солдаты и крестьяне должны понять, что теперь власть вся сверху донизу принадлежит им. Осуществлять эту власть они могут через Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов...

Не ожидайте, товарищи, указаний сверху, не ждите предписаний, а сами на практике осуществляйте эту власть...

Только вы сами на местах сможете себе помочь, а правительственная власть будет убирать препятствия и помогать вам отбивать атаки сторонников помещиков и капиталистов путем издания общих законов» 69. Обращение заканчивалось призывом: «Резолюции все написаны, пора действовать».

В этом обращении СНК дается конкретный план действия местных Советов. В каждом Совете предлагалось создать отделы: финансовый, городского и земского самоуправления, податной. землеустроительный, общего управления и т. д. Советы должны были назначить комиссаров во все старые учреждения: Казенную палату, Казначейство, податную инспекцию, акцизное управление и другие учреждения, за исключением органов местного самоуправления.

Обращение не только не давало указаний о немедленном уничтожении финансовых и других старых хозяйственных органов, но и ориентировало Советы на их использование. «Все чиновничьи канцелярии и управления будут продолжением или, вер-

284

нее, исполнительным органом в общих делах соответствующего отдела Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов» 70.

Повседневное руководство местными Советами было возложено на Народный комиссариат внутренних дел. В Комиссариате внутренних дел был создан отдел местного управления, в задачи которого входили вопросы общего административного управления, инструктирование Советов по проведению в жизнь декретов Всероссийского съезда, Центрального Исполнительного комитета и Совета Народных Комиссаров, вопросы организации и контроля работы Советов и их отделов на местах и т. д.

Отдел местного управления и инструкторский отдел Наркомвнудела были гибким, оперативным аппаратом, направлявшим строительство Советской власти на местах. Инструкторский отдел посылал в провинцию агитаторов, наделяя их широкими полномочиями не только в деле разъяснения декретов Совнаркома, но и для непосредственного руководства ликвидацией старых органов и создания полновластных Советов.

Строительство советского государственного аппарата в первый период Октябрьской социалистической революции носило характер направленного и планомерного процесса, в котором ломка старого являлась необходимой предпосылкой и условием создания нового аппарата власти.

В этом процессе участвовали миллионные массы рабочих, крестьян, солдат, возглавляемых большевиками, впервые применившими на практике марксистско-ленинскую теорию государства. В первую очередь были подвергнуты ломке и полной ликвидации органы угнетения и насилия над массами — центральные правительственные учреждения, которые заменялись центральными советскими органами. Саботаж чиновников, рассчитанный на создание хаоса в стране, только ускорил ломку старого аппарата. Сложнее обстояло дело с теми частями аппарата старой власти, которые получили свое развитие в период буржуазной революции. Земские и городские самоуправления выступали под фальшивым демократическим знаменем и пользовались некоторой поддержкой мелкобуржуазных слоев населения. Массы убеждались на собственном опыте в антинародном характере и этих органов, в необходимости полной их ликвидации.

В упомянутом уже отчете Наркомвнудела говорилось: «Характер ликвидации (старых органов.— Е. Г.) был разнообразен. Один в корне уничтожались и более не восстанавливались, в других прежний технический аппарат приспособлялся к новым целям. Таким последним путем... были ликвидированы земские и городские самоуправления» 71.

Пока Советы не создали своего хозяйственного, управленческого, коммунального аппарата, использование городских дум и даже земских управ было необходимо и неизбежно. По мере укрепления Советов можно было переходить к постепенной передаче функций органов местного самоуправления Советам. В тех случаях, когда Совет не был еще достаточно крепок, а Городская

285

дума саботировала, назначались новые выборы в Думу, а старая распускалась. Вопрос о роспуске городских дум был полностью передан на рассмотрение местных органов Советской власти. «Роспуск городских дум и организация выборов в новые предоставляется местным совдепам»,— телеграфировал 18 ноября Совет Народных Комиссаров 72.

В Петрограде выборы нового состава Городской думы состоялись 27—29 ноября 1917 г. Из 200 вновь избранных гласных Думы 188 принадлежали к большевикам 73. Новый состав Думы возглавил М. И. Калинин. Служащие городской управы встретили нового городского голову саботажем. Прекратили работу чиновники трамвайного управления, газового завода, электростанций, водопровода. Но ввергнуть в хаос хозяйство огромного города саботажникам не удалось. М. И. Калинин и гласные-большевики обратились к рабочим коммунальных предприятий, к фабзавкомам, солдатам и матросам и они заменили саботирующих чиновников. Уже 3 декабря 1917 г. М. И. Калинин отметил, что нормальная жизнь города налажена. Борьба с саботажем позволила очистить муниципальные органы, обновить их аппарат и перестроить. За три месяца работы новой Думе удалось ликвидировать задолженность города, оздоровить хозяйство за счет обложения высоких прибылей капиталистов. М. И. Калининым было предпринято — и это впервые в истории — переселение рабочих из подвалов в квартиры буржуазных кварталов, проведена муниципализация аптек.

Постепенно Городская дума превратилась в отдел Петроградского Совета, что и было оформлено решением самой Думы в апреле 1918 г.

В ряде городов положение осложнялось тем, что вошедшие в СНК левые эсеры взяли курс на поддержку органов самоуправления и противопоставление их Советам. В результате соглашения с левыми эсерами решением от 18 декабря был создан Наркомат местного самоуправления «для объединения деятельности всех городских и земских учреждений»74. Наркомат местного самоуправления был задуман как орган, который должен был постепенно подготовить переход хозяйственных функций дум и земства к Советам. Это возможно было при честном соблюдении эсерами условий соглашения (о вхождении левых эсеров в Советы Народных Комиссаров), при полном и безоговорочном признании Советов единственной властью.

В Наркомате внутренних дел оставался по-прежнему отдел местного самоуправления. Заведующий этим отделом фактически возглавлял и новый комиссариат. Левым эсерам весьма трудно было реализовать свои планы возрождения «коалиции» Советов с думами и земствами.

В большинстве случаев городские думы и земства находились в руках кадетов, эсеров и меньшевиков. Отчет Наркомата внутренних дел так характеризовал положение в органах местного самоуправления: «Земства и городские думы почти повсюду на-

286

ходились в руках буржуазии, которая сумела в них свить себе прочное гнездо. С переходом политической власти к Советам эти органы местного самоуправления сплошь и рядом стали оплотом контрреволюции и как таковые должны были быть уничтожены естественным ходом революции... Однако процесс перехода местного хозяйства к совдепам вследствие отсутствия соответствующего аппарата у последних, равным образом отсутствия в совдепах опытных работников по местному хозяйству принял весьма затяжной и болезненный характер» 75.

В первые же дни Октябрьской революции между Советами и органами самоуправления установились враждебные или в лучшем случае полувраждебные отношения. В некоторых городских центрах думы полностью находились в руках большевиков (Иваново-Вознесенск, Луганск, Царицын). В Петрограде Городская дума, как уже было сказано, после перевыборов в ноябре 1917 г. стала по своему составу большевистской. Однако в большинстве городских дум хозяйничали антисоветские силы. На вопрос о взаимоотношениях городского самоуправления и органов Советской власти местные Советы отвечали в начале декабря коротко и выразительно. Из Углича (Ярославская губ.) сообщали: «Взаимоотношения враждебные с обеих сторон» 76. «Враждебное»,— сообщали из Бежецка (Тверская губ.) 77. «Дума признала контроль Совета, но относится к Советам враждебно, состав ее кадетский»,— сообщали из Симбирска 78.

Там, где Совет был слабее или находился под влиянием эсеро-меньшевиков, Дума не считала нужным открыто выступать против новой власти. Так, из Спасска (Рязанская губ.) сообщали: «Фактически Совет власти в свои руки не брал, но управа с Советом считается» 79. Если учесть, что в Спасске в начале декабря отношение Совета к событиям в Петрограде и Москве было «выжидательное», то станет ясно, что Думе и незачем было выступать против этого Совета.

Но по мере укрепления Советов и перехода руководства в руки большевиков в сознании народных масс все больше утверждается уверенность, что сосуществование органов самоуправления и Советов невозможно. В том же городе Спасске в январе 1918 г. положение резко изменилось: «У нас в городе Спасске была Первая конференция большевиков, на которой мы узнали силы в уезде. Власть Советов принята везде и всюду. Теперь борьба становится легче». В этих условиях изменилось отношение и к органам самоуправления.

То же происходило и в Пронске (Рязанская губ.). Вплоть до января 1918 г. старые органы самоуправления сохранили не только свои хозяйственные функции, но и власть. «Старые учреждения, как уездные земства и продовольственные управы, не признавали новую власть, а смеялись над ней вплоть до II съезда (Советов Пронского уезда.— Е. Г.) 1 января 1918 года,— писал в своем отчете эмиссар ВЦИК.— На съезде участвовало 12 волостей. Во всех 12 волостях была организована

287

власть Совета. На съезде были все большевики и только представитель одной волости был ярый оборонец-эсер. Уездным съездом было постановлено упразднить земство, превратив его в хозяйственный отдел при Совете» 80. В этом решении любопытно превращение земства в отдел Совета.

Несколько позже, в феврале, такой переход земств в систему Советов был почти повсеместным там, где Советы достаточно окрепли и подчинили себе органы самоуправления. Спасский уездный съезд Советов в конце декабря вынес особое решение о земствах. «Что же касается работы земств,— гласит решение,— то это есть единица хозяйственная, подчиненная, как и все другие организации, контролю Совета, а потому не может считаться властью» 81.

Ликвидация органов самоуправления началась с городских дум. Как проходила ликвидация дум?

Началась она в ноябре—декабре 1917 г., достигла наибольшего размаха в январе—феврале 1918 г. и закончилась только весной 1918 г.

В Москве, Курске, Новгороде и других городах городские думы участвовали в организации вооруженной борьбы против Советов. Хозяйственные функции городских дум в этих районах перешли непосредственно к Советам.

В феврале—марте 1918 г. ликвидация городских дум продолжалась в центральных губерниях — Твери, Туле, Орле, Костроме, Ярославле, Смоленске. В это же время подобный процесс происходил в южных районах (Ставрополь, Екатеринодар, Майкоп, Ейск, Симферополь) и некоторых восточных (Пермь, Бийск, Томск, Тюмень).

Ликвидация земских управ началась в основном несколько позже и в первую очередь коснулась волостных земств центральных губерний.

В декабре 1917 г. ликвидация земских учреждений проходила в некоторых волостях Тульской и Рязанской губерний. Сообщение пз Рязани, посланное в Петроград в начале декабря, говорит о двух путях борьбы со старым земством: «При организационной работе приходится сталкиваться с вопросами о земствах, которым в большинстве случаев на местах не доверяют,— на местах доверие Советам. Советом выпущено постановление о том, что в крайних случаях при недоверии земствам они могут переизбираться... В некоторых волостях земства упразднены, их функции у волостных Советов» 82.

Таким образом, еще в декабре 1917 г. наряду с переизбранием земств (как методом борьбы со старым аппаратом) выдвигается и другой метод — полная ликвидация земских учреждений. Но таких волостей, где проходила бы ликвидация земств в декабре 1917 г., было очень немного.

В январе 1918 г. ликвидация земских учреждений охватила несколько центральных губерний. Более широко развернулся этот процесс в феврале—марте 1918 г.

288

Поздняя ликвидация губернских земских управ объясняется главным образом тем, что они меньше всего подвергались контролю со стороны крестьянских масс, а органы Советской власти не придавали особого значения деятельности управ. Последние в городах не претендовали на власть, не выступали столь открыто, как городские думы, и поэтому не попадали под ответные удары, наносимые Советами контрреволюции. Именно поэтому губернские и уездные земства сохранялись значительно дольше, чем думы.

Ликвидация губернских земских управ в 1918 г.

Январь |

Февраль |

Март |

Апрель |

Московская Воронежская Самарская Витебская |

Казанская Ставропольская Новгородская Череповецкая Орловская Пермская Вятская |

Саратовская Тульская Уфимская Тверская Красноярская Архангельская Владимирская |

Владивостокская Пензенская Харьковская Тамбовская Костромская Курская |

Часто ликвидация земских учреждений в губернских городах проходила позже, чем в уездах и волостях. Так, в Туле земство было ликвидировано в марте 1918 г., а в уездах Тульской губ.— в январе—феврале. Такое же положение было в Твери, Владимире и некоторых других губернских городах. В уездах и волостях земства были более демократическими по составу, находились под непосредственным контролем крестьянства и под давлением крестьянства вынуждены были самораспускаться или ликвидировались решением крестьянских Советов. Процесс ликвидации волостных земств является одним из важнейших в деле ломки старого государственного аппарата.

Сохранившись дольше всех остальных частей старой государственной машины, земства уже в январе представляли серьезную помеху для дальнейшего развития деятельности Советов. Контрреволюционные организации в центре рассылали свои директивы и планы на места через земства. Так, в конце декабря 1917 г., когда контрреволюция пыталась созвать в Петрограде съезд «защиты Учредительного собрания», директивы о выборах на этот съезд рассылались земствам83. По мере слома других частей старого аппарата в земства перекочевывали остатки эсеровской контрреволюции.

Анализ типичного процесса ликвидации волостных земств в Тульской губ. показывает, что ликвидация волостных земских управ началась еще в декабре 1917 г., но охватила только 8,1% всех волостей губернии. 45,2% всех волостных земских управ было ликвидировано в январе и 32,2% —в феврале 1918 г.

Таким образом, волостные земские управы в основном были ликвидированы в первые два месяца 1918 г. (на март—май приходится только 14,4%) 84.

289

Уездные земские управы оказали значительно большую сопротивляемость, чем волостные. Иногда органы самоуправления пытались противопоставить себя Советам, обманным путем меняя вывеску, подкрашиваясь под советский цвет. В Ветлужской волости Костромской губ. волостное земство «преобразовалось» в волостной Совет. В Цивильском уезде (Казанская губ.) земское собрание в конце ноября 1917 г. объявило себя временно-организационным Советом солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Когда рабочие потребовали представительства в этом «совете», им было отказано под предлогом, что организация рабочих в уезде «крайне малочисленна». Вслед за этим самозванный «совет» постановил: «Состав уездного земского собрания и представителей от волостных земств считать Советом крестьянских депутатов». Год спустя Цивильский Совет таким образом подвел итоги первого этапа своей работы: «Совет не проявлял никакой инициативы в своей деятельности, и на деле все управление оставалось в руках земской управы. Фактически продолжали функционировать все старые учреждения Временного правительства, а Совет существовал как побочный придаток этих учреждений» 85. Это, кстати, свидетельствует и о том, с какой осторожностью нужно подходить к общим сводкам, где зачастую просто говорится «организован Совет» или «организован ревком» без указания на характер и происхождение этих органов. Иногда за вывеской «Совет» пряталась кадетская контрреволюция. Солдат Попов, посланный в Ярославскую губ., телеграфировал из Мологи 13 декабря 1917 г. В. И. Ленину: «Революционный комитет — слабый, маленький, крестьянский Совет — кадетский. Земство, городское управление и комиссар — кадеты. Предстоит борьба. Требуется организовать гвардию. Надо оружие и необходимо усилить революционный комитет» 86.

Это сообщение полностью соответствовало действительности. В Мологе хозяйничали кадеты и эсеры. Земская управа и комиссар Временного правительства организовали «Комитет спасения родины и революции». Результатом сообщения солдата Попова была телеграмма народного комиссара внутренних дел Г. И. Петровского Рыбинскому Совету, в которой предлагалось установить связь с Мологой и содействовать укреплению там Советской власти.

Но и в самом Рыбинске было далеко не благополучно. В Рыбинский ревком, созданный Советом, вошли представители городского самоуправления. Ревком взял на себя охрану населения, заявив, что стоит на «нейтральной позиции и готов исполнять все распоряжения (откуда бы они ни исходили), клонящиеся к защите и хранению интересов местного населения». Ревком призвал голосовать на выборах за... три партии — эсеров, меньшевиков и большевиков. Что касается центральной власти, то Совет Рыбинска и ревком стояли на позиции «однородного социалистического министерства». Такой Совет и ревком не могли помочь Мологе. Помогли и Рыбинску и Мологе рабочие и революцион-

290

ные матросы, приехавшие из Петрограда, и солдаты, вернувшиеся с фронта. В январе 1918 г. в Мологе и Рыбинске установилась Советская власть.