Глава V

СЛОМ СТАРОЙ АРМИИ И СОЗДАНИЕ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Борьба с внутренней контрреволюцией, необходимость охраны революционного порядка потребовали создания особых органов защиты Советской Республики. Плотное кольцо капиталистических государств, окружавших молодую республику, их вооруженное нападение на Советскую страну, их стремление задушить социалистическую революцию с самого начала поставили сложнейшую задачу создания своих, революционных вооруженных сил. «Я не помню,— говорил В. И. Ленин на VIII съезде партии,— чтобы прежние учителя социализма, которые очень многое предвидели в грядущей социалистической революции и очень многое наметили в ней,— я не помню, чтобы они высказывались по этому вопросу. Он для них не существовал, потому что он встал только тогда, когда мы взялись за строительство Красной Армии» 1.

За дело строительства новых вооруженных сил большевики взялись сразу же, в первый день победы социалистической революции. По свидетельству Н. И. Подвойского, 25 октября ночью, после взятия Зимнего дворца, В. И. Ленин сказал: «Теперь вам, военной организации, придется организовать военные силы для защиты Советской республики» 2.

Первое военное испытание вооруженные силы победившей революции — Красная гвардия и революционные части Петроградского гарнизона — прошли под Пулковом и Царским Селом. В сражениях с контрреволюционными войсками Краснова — Керенского был произведен первоначальный отбор людского состава, необходимого для создания новой армии. Вместе с тем эти сражения обнаружили весьма существенные слабости защитников революции. Участник боев под Пулковом унтер-офицер Алексей Потычкин рассказывал о растерянности и неорганизованности солдат старой армии, отступавших перед казаками Краснова. Но положение изменилось, когда на фронт под Пулково стали прибывать отряды рабочей Красной гвардии. «Красногвардейцы просили начальника штаба, чтобы он дал им командиров. Начальник штаба назначил им двадцать унтер-офицеров из единственной

212

роты 4-го полка, пришедшей вместе с 1-м полком под Пулково и не пожелавшей покинуть в трудную минуту рабочий класс. Эта рота без офицерского состава, состоящая из солдат, прибывших с фронта, которые в продолжение долгих месяцев на фронте бесстрашно смотрели в лицо смерти и умирали, не зная за что. Теперь же они знали, за что шли умирать, и свист пуль или разрыв снаряда для них, видавших на фронте ужасы канонады, не представляли ничего необычайного» 3.

В этом бесхитростном рассказе ясно обнаруживаются источники силы военных формирований революции. Главный из этих источников — объединение рабочих красногвардейских отрядов с солдатами старой армии, соединение рабочей дисциплины, пролетарской выдержки и целеустремленности с солдатской боевой выучкой, с фронтовым содружеством крестьян-бедняков. «Вооруженные рабочие,— писал В. И. Ленин,— были зачатком новой армии, организационной ячейки нового общественного строя» 4. Опыт первых сражений революции с контрреволюцией требовал всемерного сохранения и развития рабочего ядра вооруженных сил, ядра, обрастающего массовыми военными формированиями, крестьянскими по своему составу. Однако характер практического применения этих принципов был далеко еще не ясен.

Процесс создания вооруженных сил Советской Республики прошел через демократизацию старой армии и попытки ее использования для обороны республики и через демобилизацию старой армии. Одновременно с процессами слома старой военной машины создавалась новая, Рабоче-Крестьянская Армия.

Демократизация старой армии

Элементы демократизации армии проявились в период первой мировой войны, но они имели строго ограниченный классовый характер. Пополнение офицерского корпуса представителями буржуазии и мелкой буржуазии несколько ослабило его дворянский характер, но суть отношений между офицерским составом и солдатской массой сохранилась. По-прежнему солдаты видели в офицерах классово враждебную силу, противостоящую интересам солдат, интересам народа.

Февральская революция принесла с собой новую мощную струю демократизации армии. Создание солдатских Советов и комитетов, съезды солдатских организаций, создание и рост органов солдатской печати — все это свидетельствовало о дальнейшей демократизации армии. Но и на этом, послефевральском, этапе демократизация армии определялась обстановкой и условиями буржуазной революции. Власть в армии по-прежнему оставалась в руках реакционного генералитета, хотя и здесь проявлялось двоевластие. Однако солдатские организации — Советы и комитеты, возглавляемые эсерами и меньшевиками, превратились после июльских событий в придаток к офицерской власти в армии.

213

Еще до завершения работы над книгой «Государство и революция» Ленин пристально изучал состояние отдельных частей старого государственного аппарата, особенно состояние армии.

В отличие от других звеньев государственного аппарата армия состояла не только из органов управления и командования, не только из офицерского корпуса. Армия — это миллионы крестьян и рабочих. Миллионы эти принимали активное участие в Февральской революции, они подняли борьбу за демократическое переустройство армии. Вот почему Ленин называл эту часть армии — солдат — революционной армией в отличие от контрреволюционных верхов — генералитета и офицерства.

В условиях революции должна была получить конкретное преломление марксистская постановка вопроса о сломе старой армии. Быстрый процесс перерастания буржуазной революции в социалистическую, революционизирование широких народных масс, в том числе и армии, создавали возможность не только ломки старой армии, но и использования ее революционных частей. Как же мыслилось это использование?

На первом этапе, в период мирного развития революции, речь шла прежде всего о том, чтобы укрепить единство армии с народом, лишить власти контрреволюционные верхи армии, использовать солдат для вооружения рабочих 5.

Великая Октябрьская социалистическая революция призвана была довести демократизацию армии до конца. Она должна была полностью сломать классовое господство буржуазно-дворянского офицерского корпуса, сломать старый аппарат управления военным делом, создать новый военный аппарат.

Постановлением II Всероссийского съезда Советов в составе Совнаркома был создан Комитет по делам военным и морским, в который вошли В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко. По указанию В. И. Ленина комитет был пополнен представителями Военной организации при ЦК партии и Военно-революционного комитета. Расширенный военный орган стал называться Советом Народных Комиссаров по военным и морским делам, а несколько позднее — Народным комиссариатом военных дел (Наркомвоен). В его состав, кроме утвержденных II съездом Советов, вошли Н. И. Подвойский, К. А. Мехоношин, П. Е. Лазимир, М. С. Кедров, Б. В. Легран, В. А. Трифонов, Э. М. Склянский, К. С. Еремеев, В. Н. Васильевский6. Важнейшей задачей нового органа явилось проведение демократизации армии.

Первые шаги в этом направлении были предприняты революционной властью в Военном министерстве. В сохранившейся в ЦГАСА «Краткой справке о деятельности Народного комиссариата по военным делам в первые месяцы после Октябрьской революции», написанной Н. М. Потаповым, имеется богатый фактический материал по этому вопросу 7.

Акты саботажа руководящей верхушки и части сотрудников Военного министерства вынудили Советское правительство 19 ноября 1917 г. принять постановление об аресте руководителей Во-

214

енного министерства генералов А. А. Маниковского и В. В. Марушевского 8. Было также решено начать энергичную чистку Военного министерства и удалить ненадежные элементы высшего командного состава 9. СНК назначил Коллегию по управлению Военным министерством. В узкий состав коллегии вошли Н. И. Подвойский, К. А. Мехоношин, Б. В. Легран и В. Н. Васильевский10.

Сложность военного аппарата и быстрые темпы нарастания событий в армии и на флоте требовали дальнейшего совершенствования руководства военными силами. Верховным главнокомандующим был назначен прапорщик Н. В. Крыленко. Народным комиссаром военно-морского флота — матрос П. Е. Дыбенко. Главнокомандующим Петроградским военным округом — В. А. Антонов-Овсеенко. Во главе Наркомвоена встал Н. И. Подвойский.

В Наркомвоене Н. И. Подвойский взял на себя общее руководство делами министерства. На К. А. Мехоношина было возложено руководство Главным артиллерийским управлением, на Б. В. Леграна — подготовка вопросов, подлежащих рассмотрению на коллегии, на В.Н.Васильевского — обязанности секретаря коллегии, координация деятельности коллегии, комиссаров и коллегий при отдельных управлениях и представительство в военном отделе ВЦИК 11.

Таким образом, старое Военное министерство получило новый руководящий центр, главной задачей которого было максимальное использование этого аппарата при одновременной постепенной его ликвидации.

Участник событий, один из членов коллегии — К. А. Мехоношин вспоминает о своем первом посещении Военного министерства, о встрече с генералом Н. А. Бабиковым, который работал в Особом совещании по обороне: «У меня отчетливо сохранилось в памяти,— писал К. А. Мехоношин,— резкое ощущение того, что „переделывать" этот аппарат нельзя, что не мы его, а он нас переделает. Система должна быть разрушена, все ценное надлежит тщательно отобрать, чтобы иметь возможность использовать при построении нового аппарата в новой организации армии» 12.

Во-первых, подлежали ломке, ликвидации те органы управления армией, которые выполняли функции непосредственного угнетения, подавления и затемнения солдатских масс (например, институт эсеро-меньшевистских комиссаров, поставленных над солдатскими организациями, политические отделы в Ставке и при штабах фронтов и армий, органы разведки, выполнявшие функции борьбы с революционным движением в армии, и т. д.).

Во-вторых, необходимо было провести демократизацию офицерского корпуса. Этой цели служили выборы командного состава, которые в общем правильно отделили лояльное офицерство от контрреволюционных его элементов и вместе с тем выдвинули на командные посты талантливых солдат и младших офицеров.

Те органы, которые ведали снабжением армии, учетом и планированием использования людских и материальных резервов, организацией учета и подготовки командного состава, военными

215

сообщениями, связью, военной топографией, не могли быть прост» ликвидированы. Их необходимо было максимально использовать, проведя коренную реорганизацию 13. Она проводилась весьма осторожно, осмотрительно, с тем чтобы не нарушить правильного снабжения армии. Если бы в этих органах не было саботажа, то вполне возможно, что их использование было бы более полным. Однако саботаж ускорил слом и некоторых из этих органов. Об этом же свидетельствуют донесения комиссаров ВРК о саботаже чиновников Военно-полевого контроля, Главной полевой почтовой конторы, Канцелярии военного министра и других военных учреждений 14.

В ряде весьма важных управлений, как, например, Главное артиллерийское управление (ГАУ), Главное военно-техническое управление (ГВТУ), организованного саботажа не было, но шла глухая борьба против новой, пролетарской власти.

Некоторые органы Военного министерства могли и должны были быть ликвидированы сразу, незамедлительно. Так, в середине ноября приказом № 15 за подписью Н. И. Подвойского было ликвидировано Политическое управление — орган эсеро-меньшевистского одурманивания армии. «Всех занятых в управлении: солдат, офицеров и военных чиновников,— говорилось в приказе,— без промедлений отправить по своим частям и учреждениям» 15.

Однако сразу сломать весь старый аппарат управления армией было невозможно. Нужно было продолжать, не прекращая ни на один день, работу по снабжению армии продовольствием и боеприпасами, направлять движение эшелонов, идущих на фронт и с фронта, обеспечивать охрану складов, оружия, боеприпасов и снаряжения.

Советская власть должна была следить за тем, чтобы оружие не попало в руки контрреволюции. Нужно было установить контроль над действиями управлений Военного министерства, с тем чтобы оперативные и секретные материалы Военного министерства и Генерального штаба не были расхищены, не попали в руки врагов. «...На первых шагах,— писал К. А. Мехоношин,— приходилось думать не столько о создании нового управления, а о том, каким образом заставить впредь до создания новой организации работать по нашим заданиям старый аппарат» 16.

Это была тяжелая борьба, борьба с тем же саботажем, принявшим формы саботажа скрытого, замаскированного, но весьма активного, направленного на подрыв Советской власти и организацию сил контрреволюции. Еще 30 августа 1917 г. Керенский «преобразовал» Кабинет военного министра в «Военный кабинет министра-председателя и Верховного главнокомандующего» 17. С этого момента Кабинет превратился в звено бонапартистской контрреволюции в старом государственном аппарате. После Октябрьской революции он стал одним из центров саботажа в Военном министерстве. Главной целью этого кабинета, скрытого в тиши канцелярий Военного министерства, стало финансирование контр-

216

революции и стягивание сил реакционного офицерства на окраины страны.

26 октября 1917 г. начальник Военного кабинета генерал Б. А. Левицкий второпях написал приказ: «Сего числа я отъезжаю в Ставку Верховного главнокомандующего» 18. Обязанности начальника Кабинета Б. А. Левицкий «до своего возвращения» возложил на подполковника Зверева.

Обладая крупными суммами,— на счету Кабинета было более 3 млн руб.— Зверев приступил к интенсивному финансированию контрреволюции. Начало было положено выдачей Керенскому 6 ноября 1917 г. «содержания» за «сентябрь-октябрь» 19. Только за один день, 8 ноября, было выдано более 170 тыс. руб. под видом уплаты «содержания» 20. Между тем из сметы Кабинета видно, что на целый год чиновникам предусматривалось жалованья, включая наградные, 123 тыс.21 Сотни тысяч рублей выплачивались офицерам под видом полевых, суточных, «на дороговизну» и т. д. Наглость чиновников из Военного кабинета дошла до того, что они стали выплачивать наградные за «защиту Зимнего дворца».

В ноябре 1917 г. Военный кабинет стал усиленно отправлять чиновников и офицеров в Москву, Киев, на Дон. В некоторых командировочных предписаниях указывалось, что данное лицо направляется «во все города России» 22.

2 декабря 1917 г. товарищ народного комиссара по военным делам Легран приказал подполковнику Звереву ликвидировать все дела Кабинета и сдать помещения, имущество, денежные суммы и личный состав комиссару Соколову 23. В части помещений Кабинета разместилось Организационное бюро по созыву Общеармейского съезда по демобилизации.

Однако и после 2 декабря Военный кабинет продолжал действовать под видом «ликвидации» своих дел 24. И только 20 января это гнездо саботажников было окончательно ликвидировано.

По-разному складывалась судьба отдельных звеньев старого военного аппарата. Главное военно-техническое управление (ГВТУ), например, было сохранено, но подвергнуто коренной реорганизации и демократизации. Во главе ГВТУ был поставлен Совет из представителей ВЦИК, Наркомвоена, Центрального совета фабзавкомов, рабочих военных заводов, служащих ГВТУ и инженерных войск фронта.

19 декабря 1917 г. состоялось первое заседание Совета, на котором Н. И. Подвойский выступил с докладом о задачах реорганизации всех отраслей военного дела, входивших в ведение ГВТУ 25. Совет ГВТУ одобрил принципы, изложенные в докладе Н. И. Подвойского, выразив это резолюцией, в которой говорилось, что Совет «приложит все усилия и свои знания для правильного регулирования снабжения инженерным имуществом всего фронта, его демобилизации и распределения его по окончании войны между трудящимися массами Российской республики» 26. На следующий день, 20 декабря, Совет ГВТУ избрал

217

исполнительный комитет в составе трех военных инженеров и четырех рабочих, который приступил к дальнейшей демократизации всего управления. Аппарат этого управления был использован впоследствии при строительстве Красной Армии.

К той же группе управлений, которые необходимо было реорганизовать и использовать, принадлежало и Главное артиллерийское управление (ГАУ). Упразднить ГАУ, естественно, было нельзя, так как это означало бы, что армия останется без оружия и боеприпасов. Для руководства ГАУ был создан Совет из представителей специалистов и рабочих. Комиссаром в ГАУ был назначен один из крупных партийных работников — В. Я. Чубарь.

На примере ГАУ видно, что не только прямой слом старого аппарата, но и постепенная его демократизация была делом крайне сложным и проводилась весьма осторожно. Комиссар ГАУ В. Я. Чубарь, отчитываясь за период с 27 октября по 14 ноября 1917 г., отметил: «В общем я не мог внести коренных изменений в деятельность ГАУ как благодаря непрерывности его работ, так и по причине недостатка времени и опытности. Реорганизация отдела заводоуправлений производится, но недостаточно быстро...». В. Я. Чубарь предложил привлечь для контроля деятельности ГАУ Всероссийский комитет рабочих заводов Артиллерийского ведомства27. В своих воспоминаниях, опубликованных в 1918 г., В. Я. Чубарь отметил, что в ГАУ саботаж удалось подавить в первые же дни революции: «Несмотря на явное желание некоторой части офицеров прекратить работу по примеру других, все-таки работа не прекратилась, и постепенно было приступлено к реорганизации этого учреждения» 28.

К. А. Мехоношин рассказывает о первом собрании в Главном артиллерийском управлении, где ему пришлось выступить. На собрании присутствовали генералы, офицеры, высшие чиновники и рабочие — представители от военных заводов. Настроение военных было «хмурое». «Мы заявили специалистам, что Советское правительство требует от них совершенно добросовестной работы, что никакие заявления об отставках нами приниматься не будут, что наши мероприятия, направленные к контролю за деятельностью управления, будут проводиться со всей последовательностью и твердостью, что всякий честный специалист получит полную возможность творческой работы» 29.

Во все отделы ГАУ были назначены комиссары, создан был комитет служащих, который оказывал активную поддержку Советской власти; попытки сопротивления и саботажа со стороны верхушки военного чиновничества были преодолены.

Руководящая роль в борьбе с саботажем, в овладении старым аппаратом и постепенной его ликвидации принадлежала Военной организации при ЦК большевиков. К. А. Мехоношин отмечает, что Военная организация «сумела проникнуть своими щупальцами не только в войсковые части и на военные склады, но и в такие учреждения, как Генеральный и Главный штабы. В других центральных управлениях — интендантском, квартирном и осо-

218

бенно в ГАУ — мы имели не только единичных товарищей, но даже целые ячейки, члены которых в дальнейшем сыграли чрезвычайно большую роль» 30.

Создание нового военного аппарата осуществлялось в ходе ломки старой военной машины. Уже сам по себе Комитет по военным и морским делам, созданный II Всероссийским съездом Советов, был руководящим центром слома старого военного аппарата и создания нового. Коллегия по управлению Военным министерством являлась таким же новым органом внутри старого аппарата.

В этой области государственного строительства создалось весьма трудное положение с кадрами. У партии был опыт вооруженных восстаний 1905 и 1917 гг., опыт борьбы за армию, но не было опыта военного строительства. Кадры новых военных центров состояли из людей, на первый взгляд весьма далеких от вопросов стратегии, от сложнейших вопросов руководства армией. «...Руководящий коллектив, вставший после переворота во главе военного ведомства, имел в своем составе прапорщика запаса, матроса, бывшего офицера, двух военных врачей, капитана, одного солдата...» 31 — писал К. А. Мехоношин.

Это большевистское ядро Народного комиссариата военных дел и осуществляло руководство демократизацией армии. 26 октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов вынес постановление, положившее начало демократизации армии. «Всероссийский съезд Советов предлагает всем армиям создать временные революционные комитеты, на которые возлагается ответственность за сохранение революционного порядка и твердость фронта... Комиссары Временного правительства сменяются; комиссары Всероссийского съезда выезжают» 32. На всех фронтах в армиях были созданы военно-революционные комитеты, которые взяли власть в свои руки. После подавления мятежа Духонина был создан Военно-революционный комитет и в Ставке.

Весь процесс демократизации армии следует разделить на два этапа: первый — до принятия СНК 16 декабря 1917 г. декрета о демократизации армии 33, когда демократизация шла главным образом снизу, и второй этап — с середины декабря, когда демократизации был придан планомерный и организованный характер.

После победы социалистической революции на фронте и в тыловых гарнизонах встал вопрос о дальнейшей демократизации армии. Эта демократизация не могла ограничиться предоставлением политических прав солдатам, как это было на буржуазно-демократическом этапе революции. Она должна была коснуться офицерского корпуса, коренным образом изменив его функции, состав, отношения офицеров с солдатами, т. е. должна была подготовить ликвидацию остова старой армии.

Вопросы демократизации армии обсуждались уже на первых заседаниях Коллегии Наркомвоена, проходивших 3—5 ноября 1917 г.34 Тогда же было проведено совещание делегатов фрон-

219

та, которое одобрило выработанный Наркомвоеном проект декларации «К солдатам революционной армии» 35. Эта декларация была опубликована 8 ноября 1917 г. Она поставила на обсуждение солдат основные положения о демократизации и реорганизации армии. В декларации выдвигался принцип выборности из числа офицеров и солдат командного состава, уничтожения чинов, военных отличий и титулований, провозглашалось расширение прав выборных солдатских организаций.

23 ноября 1917 г. Наркомвоен опубликовал второй проект декларации, в котором говорилось о главном направлении демократизации — создании армии рабочих и крестьян «с широким самоуправлением выборных солдатских организаций» 36.

Спустя неделю, 30 ноября, Военно-революционный комитет при Ставке принял проект положения о демократизации армии. Проект ВРК при Ставке развивал те же идеи, которые были сформулированы еще 8 ноября в проекте декларации Нарком-воена.

Эти документы оказали огромное влияние на ход демократизации армии. Но это были только проекты. Большевистские организации в армии не ждали принятия окончательных актов о демократизации. Решения II Всероссийского съезда Советов, декреты СНК и сама революционная действительность давали достаточный простор для развертывания демократизации армии снизу. Фронтовые и армейские комитеты рассматривали эти проекты как руководство к действию и вносили много своего творчества в процесс демократизации.

12 ноября командующий Западным фронтом подполковник В. В. Каменщиков подписал приказ № 4, в котором объявлялись временные положения о выборах командного состава. «Назначения на командные должности и отстранение от таковых принадлежит войсковым комитетам»,— говорилось в приказе 37. Кандидатуры, выдвинутые соответствующим войсковым комитетом на командные должности, подлежали утверждению комитетом ближайшей высшей инстанции. По этому приказу дело выборов командного состава полностью отдавалось в руки комитетов, которые не везде еще были переизбраны и зачастую находились в руках эсеров и меньшевиков.

Вот почему особое внимание большевики Западного фронта обратили на укрепление армейских комитетов. «Демократизация армии,— говорилось в приказе командующего Западным фронтом от 25 ноября,— мыслима при организованной, вдумчивой и глубоко сознательной работе, при наличности безраздельного влияния комитетов. Сила комитетов создается до конца и вполне сознательно осуществленным началом выборности. Только такое начало и дает право комитетам стать единственной и настоящей властью в армии, а нас, солдат, обязывает к полному подчинению своим комитетам» 38.

Демократизация армии, ее глубина, основательность полностью зависели от решения главного вопроса — вопроса о вла-

220

сти в армии. Рассмотрим этот вопрос на примере 3-й армии Западного фронта. В состав 3-й армии входили три корпуса — 35, 20 и 15-й. Штаб армии и армейские организации находились в Полоцке. Оплотом социалистической революции в 3-й армии являлся 3-й корпус, в котором уже 26 октября был создан военно-революционный комитет, взявший власть в свои руки39.

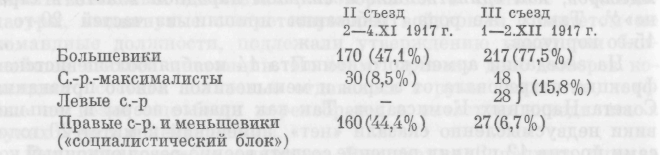

2 ноября открылся съезд делегатов 3-й армии, который должен был определить свое отношение к совершившейся революции. На съезде присутствовали 170 большевиков, 160 правых эсеров и меньшевиков и 30 эсеров-максималистов40. При протестах большевиков съезд занял «викжелевскую» позицию, провозгласив необходимость создания «объединенной социалистической власти на почве соглашения между обоими лагерями демократии» 41. В то же время резолюция съезда выдвигала требование признания декретов, принятых II Всероссийским съездом Советов. Эта половинчатость сказалась и в составе избранного на съезде армейского комитета. Из 64 его членов большевиков было 30. Такое «единение», как видно, пошло на пользу только эсерам и меньшевикам. Это подтверждается выступлениями армейской газеты, которая после съезда изо дня в день публиковала антисоветские материалы.

Все это вызвало резкие протесты солдатских организаций армии, возмущение масс. Месяц спустя председатель армейского комитета большевик С. А. Анучин рассказывал: «Пока армейский комитет спорил, солдатская масса, недовольная тем, что комитет сразу не признал власти Народных Комиссаров, начала посылать делегатов с резолюциями» 42. 12 ноября съезд солдатских организаций 35-го корпуса принял резолюцию: «Требовать от армейского комитета 3-й армии, чтобы он решительно, без всяких отступлений проводил в жизнь все распоряжения Совета Народных Комиссаров, как единственной и сильной народной власти в стране» 43. Такого же рода требования пришли из частей 20-го и 15-го корпусов.

На заседании армейского комитета 14 ноября большевистская фракция потребовала от эсеров и меньшевиков ясного признания Совета Народных Комиссаров. Так как правые эсеры и меньшевики недвусмысленно сказали «нет», армейский комитет 20 голосами против 12 принял решение создать военно-революционный комитет, которому передать всю полноту власти в армии впредь до очередного армейского съезда, назначенного на 28 ноября. В состав ВРК 3-й армии было избрано 10 большевиков и 5 эсеров-максималистов .

Военно-революционный комитет сообщил командующему армией, что власть над войсками армии отныне находится в руках ВРК и без его санкции ни одно приказание или распоряжение выполняться не будет 44. ВРК армии объявил также, что он подчиняется Совету Народных Комиссаров и ВРК Западного фронта.

С 17 ноября 1917 г. старый армейский комитет перестал существовать. Вся власть в армии перешла полностью в руки ВРК,

221

который получил единодушную поддержку солдат. Таким образом, вопрос о власти в 3-й армии Западного фронта был решен. 3-я армия превратилась в оплот социалистической революции.

ВРК 3-й армии обратился с приветствием к Совету Народных Комиссаров и выразил готовность армии защищать власть Советов по первому ее зову.

Одним из важнейших требований, выдвинутых солдатами, было требование выборов нового командного состава. 18 ноября ВРК 3-й армии отстранил от должности командующего войсками генерала Д. П. Парского за отказ подписать мандат солдатам, уполномоченным вести переговоры о перемирии. Было решено также отстранить начальника штаба 3-й армии и начальника гарнизона Полоцка. Командующим армией военно-революционным комитетом был избран большевик подпоручик С. А. Анучин, начальником гарнизона — солдат Чудков. Во все отделения штаба были назначены комиссары 45.

ВРК 3-й армии, пополненный вскоре представителями железнодорожников, Полоцкого Совета и крестьянских организаций армии, стал действовать как подлинный орган диктатуры пролетариата. Опираясь на комиссаров и солдатские комитеты в частях, ВРК стал быстро и решительно осуществлять демократизацию. Комиссары установили контроль над действиями офицеров, контрреволюционные офицеры и генералы решительно смещались. ВРК приказал расформировать отдельные команды из бывших городовых и жандармов, запретил группировку казаков в отдельные части, назначил через корпусные ВРК комиссаров на все железнодорожные станции в районе 3-й армии 46.

1 декабря 1917 г. открылся III съезд 3-й армии. Сравнительные данные о партийном составе II и III армейских съездов показывают, как изменилась обстановка в этой армии за прошедший месяц47:

Влияние большевиков резко поднялось. В течение ноября они не только укрепили свои позиции руководящей силы в 3-й армии, но и весьма основательно потеснили мелкобуржуазные партии правых эсеров и меньшевиков. Эти партии, имевшие в начале ноября 1917 г. около половины делегатов на II армейском съезде, через месяц оказались жалкой горсткой без всякого влияния.

III съезд принял постановление о демократизации, в котором говорилось, что «вся полнота власти в пределах каждой войсковой части, их соединений и учреждений вручается общим собра-

222

нием солдат или солдатским съездом соответствующему комитету» 48.

Сильнейший удар по старому офицерскому корпусу был нанесен постановлением Совнаркома о смещении Духонина и назначении Верховным главнокомандующим прапорщика Н. В. Крыленко 49. Уже само по себе назначение младшего офицера на пост главнокомандующего взрывало кастовость офицерства и открывало этап массового выдвижения на командные посты талантливых солдат, младших офицеров и лучших из офицеров, перешедших на сторону социалистической революции. Однако эта было выдвижение не на звание офицера, столь ненавистное солдатским массам, а на командные должности без присвоения каких-либо званий.

14 ноября Наркомвоен издал приказ о прекращении производства в офицеры 50. Этим же приказом закрывались все юнкерские военные училища и школы прапорщиков. Юнкера откомандировывались по запасным полкам. Главному комиссару военных учебных заведений республики предписывалось немедленно приступить к ликвидации этих учебных заведений. Это было началом ликвидации всей старой системы подготовки офицерских кадров. Тогда же, в середине ноября, снизу, в ротах, батальонах, полках, началась кампания выборов нового командного состава.

Один из военных работников партии — К. С. Еремеев в то время отметил: «Демократическое переустройство армии начиналось с низов. Вопрос о выборности командного состава и положении офицеров разрешался сначала в полках и затем закреплялся в приказах по округам. Таким образом вопрос продвинулся к общему решению» 51. К. С. Еремеев предлагал сократить офицерский корпус с 250 тыс. офицеров до 80 тыс.

В армиях фронта развернулась практическая работа по демократизации. 27 ноября 1917 г. Исполнительный комитет с.д. (Искосол) 12-й армии принял «Временную инструкцию для производства выборов командного состава в 12-й армии до командира полка включительно» 52. «Ввиду поступающих запросов из частей о порядке проведения в жизнь выборного начала в армии и ввиду уже начавшихся в некоторых войсковых частях выборов командного состава,— говорится в инструкции,— Искосол 12-й армии впредь до выработки и издания Советом Народных Комиссаров общих правил предлагает всем комитетам руководствоваться настоящей инструкцией» 53. Инструкция устанавливала. что выборы командного состава, до командира полка включительно, производятся на общих собраниях военнослужащих части всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.

В этот же день, 27 ноября, Искосол 12-й армии принял инструкцию, по которой все полки, артиллерийские бригады, дивизии, корпуса, входящие в 12-ю армию, должны были избрать комиссаров и их помощников. Избранные комиссары подлежали утверждению армейским комиссаром и Искосолом 12-й армии. «Без подписи комиссара или его помощника,— говорилось в инструк-

223

ции,— ни одна из... телеграмм, бумаг, ни один приказ не подлежит исполнению или распространению в частях войск» 54.

Вопросами демократизации армии занялся и I съезд солдатских организаций Северного фронта. 28 ноября 1917 г. съезд принял «Основы переустройства армии на выборных началах» и «Инструкцию для производства выборов должностных лиц» 55.

В «Основах переустройства армии» провозглашались отмена всех чинов, званий, знаков отличия и установление выборного начала во всех родах войск. Весьма важное значение имел принятый в этом документе принцип утверждения избранных командиров комитетом вышестоящей части. Верховный главнокомандующий и высшие должностные лица Ставки должны были избираться совместно Советом Народных Комиссаров, Общеармейским комитетом и ВЦИК, с последующим утверждением Всероссийским съездом Советов.

Съезд делегатов Северного фронта обратился к Совету Народных Комиссаров с просьбой рассмотреть эти документы и опубликовать соответствующие декреты по демократизации армии.

Выборы командного состава призваны были разрешить весьма трудную и сложную задачу. Они должны были сломать остов царской армии, ликвидировать реакционный характер офицерского корпуса, максимально сохраняя в то же время боеспособность армии, возможность ее сопротивления в случае, если германо-австрийские войска перейдут в наступление.

Можно ли было решить эту задачу? Это должно было показать будущее.

Руководящие революционные органы армии, озабоченные тем, чтобы выборы командного состава не внесли анархии в армейский организм, взяли на себя руководство этим бурно развивающимся снизу процессом. 30 ноября 1917 г. Ставка и Военно-революционный комитет при Ставке одновременно с рассылкой проекта положения о демократизации армии направили следующие указания всем командующим фронтами, военно-революционным комитетам всех фронтов: «Ввиду происходящей демократизации армии, и в частности проведения выборного начала на командные должности, настоятельно необходимо принять за правило, чтобы при этом не наносился вред аппарату управления войсками, потому что порча этого аппарата немедленно приведет к невозможности обеспечить успех демобилизации и разрушит и без того хрупкую систему снабжения армии всем для нее необходимым. Принимая все это во внимание, необходимо достигнуть того, чтобы на ответственных и командных должностях находились люди, соответствующие по своему характеру, способностям и знаниям» 56.

Таким образом, мы видим, что демократизация армии, выборы командного состава, означая, по существу, слом старого офицерского корпуса, ликвидацию старой, ненавистной солдатам системы управления армией, не ставили перед собой задачу разрушения самой армии. Имелось в виду, что демократизация армии

224

даст возможность реорганизовать ее управление, обновить офицерский корпус и подготовить таким образом элементы для новой, социалистической армии.

Как уже отмечалось выше, 30 ноября 1917 г. Военно-революционный комитет при Ставке разработал проект положения о демократизации армии. 5 декабря проект был опубликован 57. В проекте предусматривались выборы командного состава до командира полка. Командиры выше полкового, до Верховного главнокомандующего включительно, согласно проекту избирались соответствующими съездами или совещаниями. Н. В. Крыленко разослал это положение по армиям, предложил руководствоваться им впредь до издания общего положения Советом Народных Комиссаров 58.

В ночь на 14 декабря 1917 г. общеармейский съезд едино гласно избрал на должность Верховного главнокомандующего Н. В. Крыленко59.

Так развертывалась демократизация армии на первом этапе, до середины декабря. Как мы видели, выборы командного состава начались по инициативе самих масс, снизу, но проходили под руководством революционных организаций армии, направлялись комитетами, Советами, ВРК — вплоть до ВРК при Ставке. Большое влияние на этот процесс оказали проекты, опубликованные Наркомвоеном. Все это время Советское правительство, Ленин внимательно изучали процессы демократизации армии с тем, чтобы, опираясь на накопленный опыт, придать демократизации единый и планомерный характер.

9 декабря Коллегия Наркомвоена приняла решение подготовить декрет об организации власти и выборном начале в армии60. Подготовка этого важнейшего документа была закончена в течение нескольких дней.

15 декабря на заседании Совета Народных Комиссаров были приняты два важнейших декрета, определившие весь дальнейший ход демократизации армии. К этому времени накопился достаточный опыт, чтобы направить процесс демократизации в масштабе всей армии 61.

Декрет об уравнении всех военнослужащих в правах полностью упразднял все воинские чины и звания, начиная с ефрейторского и кончая генеральским62. Всем военнослужащим присваивалось почетное звание солдат революционной армии. Отменялись также все преимущества, связанные с чинами и званиями, ордена и прочие знаки отличия. Уничтожались все отдельные офицерские организации. Декрет, подписанный Лениным, ликвидировал таким образом все проявления классового и политического неравенства в армии, ибо отношения между солдатом и офицером в старой армии были прежде всего сколком с отношений между господствующими буржуазией и помещиками, с одной стороны, и трудящимися классами — с другой. Декрет был подписан также народными комиссарами Н. В. Крыленко, Н. И. Подвойским и членами Коллегии Наркомвоена М. С. Кед-

225

ровым, Э. М. Склянским, Б. В. Леграном и К. А. Мехоношиным.

Принятый на этом же заседании СНК декрет о выборном начале и об организации власти в армии решал уже не только вопрос о ломке старой армии, но и о создании элементов новой, социалистической армии. Декрет устанавливал, что армия, служащая воле трудового народа, подчиняется верховному выразителю этой воли — Совету Народных Комиссаров и что вся полнота власти в пределах каждой части и соединения «принадлежит соответствующим солдатским комитетам и Советам» 63.

Обобщая опыт выборов командного состава, проведенных до середины декабря, Совнарком вводил некоторые ограничения в систему выборности с тем, чтобы обеспечить устойчивость фронта. Командиры до полкового включительно должны были избираться общим собранием части. Командиры выше полкового избирались по декрету съездами или совещаниями при соответствующих комитетах. Избранные командиры подлежали утверждению высшего комитета. Декрет, сохраняя принцип выборности, вводил вместе с тем и принцип наличия специальной подготовки, специального образования для лиц, избираемых на должности начальников штабов, инженеров, техников и т. д. Все чины штабов, по декрету, назначались начальниками штабов и утверждались соответствующими съездами64. Одно из наиболее важных положений декрета устанавливало, что все лица в армии со специальным образованием подлежали учету.

Декрет отражал на первый взгляд противоречия, а на самом деле — весьма последовательный характер демократизации старой армии. Что демократизация армии, в данном случае — выборность командного состава, означала ломку старого военного организма, в этом не может быть сомнения. Но декрет вместе с тем стремился сохранить боеспособность старой армии и сохранить в ней все те элементы, опираясь на которые можно было строить новую армию.

Сообщения, опубликованные в прессе того времени, свидетельствуют, что в целом демократизация проходила организованно. «Везде приказы о выборах командного состава встречают быстрый и живой отклик в среде солдат, везде выборы проходят организованно, при участии всего состава»,— сообщала газета «Армия и флот рабочей и крестьянской России» 2 декабря 1917 г. Из сводки о демократизации армии, опубликованной 10 декабря 1917 г. в газете «Революционная ставка», мы узнаем о проведении выборов командного состава в 3-м армейском корпусе, 1-м Сибирском и 2-м Кавказском корпусах 12-й армии. Такие же сведения приходили из 2-й армии Западного фронта, в которой выборы командного состава были закончены к 20 декабря 1917 г.65

Выборы командного состава независимо от того, как они проходили, являлись средством слома старой армии и выделения наиболее ценных и нужных элементов для создания новой армии. Современникам, особенно из старого офицерского корпу-

226

са, далеко не всегда был ясен смысл и значение этого процесса. Они зачастую видели в нем только развал, крах старой армии, крушение военного могущества России. Даже лучшая часть старого офицерства, ставшая на путь сотрудничества с Советской властью, увидела в демократизации старой армии только усиление развала и хаоса. «Оба этих декрета ошеломили меня...— писал видный военный деятель М. Д. Бонч-Бруевич.— Я не понимал, что все это делалось только для того, чтобы вырвать армию из рук реакционного генералитета и офицерства и помешать ей, как это было в пятом году, снова превратиться в орудие подавления революции» 66.

Возражения против демократизации армии, против порядка и формы ее проведения, исходившие от офицерства, имели, конечно, определенную классовую основу, стремление сохранить свое господствующее положение в армии, а саму армию сохранить как орудие помещиков и буржуазии. В то же время в критической оценке результатов демократизации было, казалось, много правильного с точки зрения практического военного строительства. Правильно ли, разумно ли провозглашать выборность командного состава в момент незавершенной войны, в условиях, когда вражеские армии стоят на огромном протяжении границ России? Это волновало многих честных офицеров, не понимавших, что старую армию сохранить нельзя и что нет иного пути перехода к новой армии, как демократизация военного организма. Логика классовой борьбы, логика подавления классового сопротивления, логика слома старого аппарата заставляла делать «неразумное» с точки зрения старого офицерства, но весьма разумное и необходимое с позиций необходимости слома старого государственного аппарата и создания в интересах революции аппарата диктатуры пролетариата.

В то время как на поверхности явлений можно было увидеть бурный распад, развал старой армии и ее офицерского корпуса, в глубине народных масс, в том числе и в среде офицерства, происходил медленный, но постоянный рост сознания необходимости строительства, создания новой армии.

Ленин внимательно следил за этими процессами. «Мнение Владимира Ильича о старой армии было совершенно определенное: роль ее кончена,— рассказывает в своих воспоминаниях К. С. Еремеев. — Мы, военные работники, в то время еще полагали, что за роспуском разложившихся элементов остальную часть можно сорганизовать и создать надежную силу. Владимир Ильич считал, что эта оставшаяся часть будет так ничтожна, что никакой силы не представит. Правда, он советовал удерживать надежных и мешать их с красногвардейцами-рабочими, чтобы таким образом влить военное начало в рабочие ряды. Полки же, сколоченные из осколков старой армии, считал бесполезной работой.

Офицерство он предназначал также к роспуску на основе учета. Но надежных офицеров требовал втягивать в нашу военную работу и, хорошенько проверив, пользоваться ими без опасений» 67.

227

Всякая задержка демократизации армии влекла за собой тяжелые последствия. Она приводила к резкому обострению отношений между солдатами и офицерами, к усилению развала дисциплины, к самосудам и дезорганизации. В других случаях офицерский состав, сплоченный по какому-либо признаку, например национальному, превращал воинскую часть в опору контрреволюции. Так было в польских и других национальных частях, в которых офицерству удалось не допустить проведения демократизации 68. Здесь на помощь буржуазной контрреволюции приходили империалисты США, Англии, Франции и других стран. В армейской газете 5-й армии за декабрь 1917 г. мы находим сообщение о «деятельности» иностранных эмиссаров. Газета отмечала активность иностранных агентов, особенно американских, разославших по всей России «эмиссаров, которые подговаривают поляков уезжать в Америку и поступать добровольцами в польскую армию». Газета отмечала, что американская буржуазия «отпустила много денег на формирование польских частей в России» 69.

Демократизация армии, проводимая большевиками, не имела ничего общего с «левокоммунистической» линией на изгнание офицеров из армии, линией, которая впоследствии получила название «спецеедской». Именно в армии раньше, чем в других областях государственной жизни, революция столкнулась с необходимостью использовать буржуазных специалистов, привлечь их на свою сторону.

Естественно, что в связи с этим встал также вопрос и об оплате военных специалистов. Приказ Главкома Крыленко предусматривал, что оплата офицеров пока остается старой и приводится в соответствие с занимаемой должностью70. Однако на местах по этому вопросу развернулась острейшая борьба. На съезде 3-й армии Западного фронта в середине декабря 1917 г. первоначально была принята резолюция о равной оплате всех солдат независимо от занимаемой должности. Это означало, что солдаты, избранные на командные должности, ставились в неизмеримо худшее положение, чем их предшественники — офицеры. Все же остальные военнослужащие должны были получать не выше заработка квалифицированного рабочего, за вычетом стоимости пищи, одежды и т. д. С виду весьма радикальный проект подрывал всякую возможность использования старых офицерских кадров и выдвижения новых.

Намечая пути демократизации старой армии, В. И. Ленин вместе с тем не разделял «левокоммунистических» иллюзий, что такая демократизация может привести к укреплению боеспособности старой армии. Демократизация была способом и формой слома старой армии, а не способом ее воссоздания или создания на ее основе новой армии. Когда процесс демократизации армии был полностью закончен и завершен окончательным ее сломом, Ленин дал точное определение сущности этого процесса. «Без „дезорганизации" армии ни одна великая революция не обходи-

228

лась и обойтись не может,— писал он.— Ибо армия есть самый закостенелый инструмент поддержки старого строя, наиболее отвердевший оплот буржуазной дисциплины, поддержки господства капитала, сохранения и воспитания рабской покорности и подчинения ему трудящихся. Рядом с армией контрреволюция никогда не терпела, не могла терпеть вооруженных рабочих» 71.

Применяя такой острый термин, как «дезорганизация» армии, «разложение» армии, Ленин никогда не считал, что это и было целью политики большевиков по отношению к армии. Ленин категорически отвергал клеветнические обвинения против большевиков, что они, дескать, «разлагают» армию. В статье «Большевизм и «разложение» армии» Ленин ясно определил линию партии: «Не на беспорядки и бунты, а на сознательную революционную борьбу зовут большевики пролетариат, беднейших крестьян и всех трудящихся и эксплуатируемых» 72.

Дезорганизация и разложение старой армии были объективным результатом действий контрреволюции. Каждый шаг контрреволюции, стремившейся укрепить боевую силу старой армии (введение смертной казни на фронте, преследование солдатских организаций, восстановление муштры и т. д.), приводил в конечном счете к росту сопротивления солдат, к дальнейшему обострению противоречий между солдатами и офицерами, к разложению старой армии. Каждый шаг революции в армии, большевизации и сплочения солдатских комитетов, каждый шаг демократизации армии приводил к революционизированию армии, расшатыванию старой военной дисциплины, разложению старого военного организма, к созданию основ новых отношений между солдатами и офицерством.

Именно об этом писал Ленин в своей работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский»: «Первой заповедью всякой победоносной революции — Маркс и Энгельс многократно подчеркивали это — было: разбить старую армию, распустить ее, заменить ее новою. Новый общественный класс, поднимаясь к господству, не мог никогда и не может теперь достигнуть этого господства и укрепить его иначе, как совершенно разложив старую армию („дезорганизация" — вопят по этому поводу реакционные пли просто трусливые мещане); иначе, как пройдя через труднейший, мучительнейший период без всякой армии иначе, как постепенно вырабатывая, в тяжелой гражданской войне вырабатывая новую армию, новую дисциплину, новую военную организацию нового класса» 73.

Демократизация армии была не только способом слома старой военной машины, но и определенным методом размежевания старых и подготовки новых военных кадров. Это был трудный, мучительный процесс, так как на поверхности явлений многие, даже из лучшей части офицерского корпуса, видели только гибель старого, ломку, разрушение и не сразу разглядели в этом хаосе и нагромождении обломков рождение нового военного организма. И все же лучшая часть офицерства, пройдя через этап

229

демократизации, сблизилась с солдатской массой, почувствовала силу революционных организаций и пролетарской власти.

Солдаты и унтер-офицеры старой армии в ходе ее демократизации, в ходе революционной борьбы получали опыт руководства военным делом.

Демобилизация армии

Вопрос о демобилизации старой армии является одним из важнейших в истории революции. Речь идет о миллионах вооруженных рабочих и крестьян, чья революционная воля и энергия оказывали огромное влияние на ход событий. Послеоктябрьская история старой армии есть часть истории Великой Октябрьской социалистической революции. Это история борьбы передовых, революционных элементов против мелкобуржуазной стихии в армии, борьбы Советского государства и большевиков за организованную демобилизацию, за выделение элементов, способных создать новую армию.

В старой армии после Октября числилось 8—10 млн солдат 74. Организованно отправить эту массу по домам было крайне трудно, сделать это в короткий срок — просто невозможно. В литературе все еще имеет хождение версия, что огромная русская армия просто развалилась и перестала существовать. Произошло этакое историческое «чудо» — многомиллионная армия как бы растаяла, исчезла неизвестно куда. В действительности это был многомесячный процесс.

Демобилизация старой армии должна была оказать и в действительности оказала огромное влияние на ход революционных событий. Миллионы солдат, направляемых в тыл, включались в самую активную политическую борьбу. Что же представляла собой эта огромная масса солдат, подлежавших демобилизации?

Статистический отдел при Комиссариате по демобилизации (Демоб) в середине февраля 1918 г. закончил подсчет анкетных данных о составе демобилизованных 5-й армии. Из 126 204 солдат этой армии 86%, т. е. преобладающее большинство, были крестьяне, которые должны были вернуться в деревню. Там, в деревне, революционно настроенные солдаты сыграли решающую роль в борьбе за установление и укрепление Советской власти. Отдельных сведений о числе рабочих в этой армии нет, так как статистический отдел комиссариата объединял их с другими категориями солдат, отправлявшихся в город. Таких солдат было 11.6% общего числа демобилизуемых. В прифронтовой полосе оставалось 2,4% солдат. Эти данные подтверждаются также материалами по другим соединениям 75.

Из данных о возрастном составе видно, что основной контингент демобилизованных состоял из наиболее активной и жизнеспособной части населения. В самом деле, призывы 1902—1913 гг., т. е. 12 старших возрастов, среди подлежащих демобилизации

230

составляли 48,63%, а призывы 1914-1919 гг.-51,37% 76. Таким образом, число молодых солдат шести последних годов призыва превышало число солдат двенадцати старших призывных годов. Это вместе с тем говорит и о тех огромных потерях, которые выпали на долю солдат старших возрастов.

Разложение армии, о котором так сокрушалась буржуазная пресса, началось задолго до Октябрьской революции и даже до февральской. Дезертирство принимало все более широкие размеры. М. Д. Бонч-Бруевич, хорошо знавший состояние старой армии, пишет в своих воспоминаниях: «Армия действительно не хотела воевать. Все больше и больше солдат уходило с фронта. По засекреченным данным Ставки, количество дезертиров, несмотря на принимаемые против них драконовские меры, составило к Февральской революции сотни тысяч человек». Один только Северный фронт насчитывал накануне свержения самодержавия 50 тыс. дезертиров, за первые же два месяца после Февральской революции из частей Северного фронта самовольно выбыло еще 25 тыс. солдат 77.

Армия не хотела воевать, более того — она превращалась в огромную революционную силу. Вот почему необходимость демобилизации была признана и царскими генералами. Планы демобилизации, которые разрабатывались в Военном министерстве и Генеральном штабе, являлись частью общих планов контрреволюции. Демобилизация армии в зависимости от того, кто и как ее проводил, могла способствовать и торжеству революции, и успеху контрреволюции.

В мае 1917 г. при Военном министерстве была создана под председательством генерала Маркова Комиссия по приведению армии в состав мирного времени. Первым делом этой комиссии была разработка мер «к предупреждению большого наплыва увольняемых солдат в столицу и другие крупные населенные центры»78. Страх перед солдатом-фронтовиком, который приносил с собой в тыл революционную ненависть к империалистической войне, заставил комиссию Маркова вместо демобилизации заняться разработкой мер по изоляции частей фронта от тыла. На первом же своем заседании 25 мая 1917 г. комиссия решила готовить демобилизацию солдат всех призывов ранее 1919 г. Таким образом, задолго до Октябрьской революции было признано невозможным удержать солдат в армии. По замыслу комиссии. демобилизации подлежали только солдаты. Контрреволюционно настроенного офицерства планы демобилизации почти не затрагивали.

В сентябре 1917 г. начальник штаба Ставки генерал Духонин подписал «Программу мероприятий по поднятию боеспособности армии к весне 1918 г.» 79 В этом документе демобилизация рассматривалась как средство превращения армии в боевую силу контрреволюции. Увольняемых из армии офицеров предусматривалось использовать в милиции «для установления порядка внутри страны». «Программа» Духонина под прикрытием подготовки

231

демобилизации ставила своей целью формирование специальных контрреволюционных частей: георгиевских ударных батальонов, штурмовых взводов, учебных команд, «войсковых соединений более крупного состава из прочных частей и особенно крупных казачьих единиц по войскам».

Однако контрреволюция не смогла реализовать свои планы. Она оказалась не в состоянии провести планомерную демобилизацию. Только победа социалистической революции могла внести в солдатские массы организованность, необходимую для проведения демобилизации. 11 октября 1917 г. заместитель Духонина генерал Дитерихс телеграфировал в Петроград о провале попыток организованно провести частичную демобилизацию солдат призывов 1897-1898 гг.80

Представитель фронтового комитета Западного фронта заявил на совещании по демобилизации при Ставке: «...установить порядок при демобилизации возможно будет только при условии применения силы, так как с отпускаемой массой никакие уговоры и увещания ничего не поделают. Фронт должен быть оцеплен железным кольцом»81. Создалось парадоксальное положение: солдаты страстно стремились кончить войну и вернуться по домам; они требовали проведения демобилизации. В свою очередь, контрреволюционное командование видело в частичной демобилизации средство избавления от революционных элементов в армии, однако было не в состоянии провести демобилизацию без применения насилия над солдатами. Здесь, как и во всех других областях общественной жизни, выяснилась полная неспособность Временного правительства решать вопросы, волновавшие миллионы людей.

После победы социалистической революции демобилизация армии была поставлена на практическую почву. Это был один из острейших вопросов народной жизни того времени, и он мог быть решен только как часть общего вопроса о сломе старого государственного аппарата и создании нового. Однако отношение ленинской партии к этой части старого аппарата имело особое значение, так как здесь речь шла о миллионах солдат — рабочих и крестьян, стянутых обручем старой государственности в единую военную организацию, прошедших после Февральской и особенно Октябрьской революций через полосу демократизации.

Ленин указал на историческую обусловленность и социальные корни такого явления, как демобилизация армии до окончания войны. «Кто захочет подумать о классовых причинах такого оригинального явления,— писал Ленин,— как демобилизация армии Советской социалистической республикой, не окончившей войны с соседним империалистическим государством, тот без чрезмерного труда найдет эти причины в социальном строе мелкокрестьянской отсталой страны, доведенной после трех лет войны до крайней разрухи» 82.

Объективную необходимость как можно скорее демобилизовать старую армию Ленин с еще большей силой подчеркнул на

232

VII съезде партии. Армию, испытавшую неслыханные мучения, истерзанную лишениями войны, Ленин назвал больной частью русского государственного организма83. «Чем скорее мы ее демобилизуем,— говорил Ленин,— тем скорее она рассосется среди частей, еще не настолько больных, тем скорее страна сможет быть готовой для новых тяжелых испытаний» 84.

Демобилизацию приходилось проводить в условиях разрухи транспорта и продовольственного кризиса, которые остались Советскому государству в наследство от царизма и керенщины, в условиях начавшейся гражданской войны с бандами Каледина, Дутова, Центральной украинской рады. Неправильный курс или ошибки при проведении демобилизации в этих условиях могли привести к экономической катастрофе, к столкновению фронта и тыла, к распространению анархии и торжеству самой черной реакции. Только Советская власть и объединенные Советами миллионные массы могли справиться с грандиозной задачей проведения демобилизации.

Это был мучительный процесс, полный драматических столкновений и конфликтов, вызванных усталостью народа и разжигаемых контрреволюцией. Но сквозь этот хаос явственно пробивалось организующее начало, вносимое революционным пролетариатом, его партией.

Партия большевиков трезво оценила опасность, растущую в связи со стихийной демобилизацией. Совет Народных Комиссаров вопросами демобилизации поручил заниматься связанным с армией опытным партийным работникам. Среди них нужно назвать таких деятелей партии, как Н. И. Подвойский, В. И. Невский, М. С. Кедров, К. С. Еремеев и многие другие.

Первый правительственный документ о постепенной демобилизации армии за подписью В. И. Ленина был опубликован 10 ноября 1917 г. Этот декрет, по которому увольнялись в бессрочный запас солдаты призыва 1899 г.85, положил начало организованной демобилизации армии. В тот же день, 10 ноября, декрет был передан по радио по всей армии. Для руководства делом подготовки демобилизации декретом за подписью В. И. Ленина старый большевик М. С. Кедров был назначен заместителем Народного комиссара по военным делам по отделу демобилизации армии86.

Контрреволюция рассчитывала, что большевики не справятся с демобилизацией, а стихийный уход солдат с фронта приведет к краху Советов. Ставка Духонина, существовавшая до 20 ноября, в этих целях преднамеренно запутывала дело демобилизации. С ликвидацией контрреволюционной Ставки развернулась борьба за организованную демобилизацию армии. Необходимо было срочно выработать общий план демобилизации.

В этом направлении огромную работу проводили большевистские армейские, корпусные, дивизионные, полковые и другие комитеты. Армейский исполнительный комитет 1-й армии опубликовал в своей газете призыв к солдатам «подчиняться общему плану передвижения, демобилизации, перегруппировок... Мы ду-

233

маем, что не иссяк еще в массах государственный разум, что вы не дадите неразумным разрушить только что начавшую строиться новую прекрасную жизнь и вы напряжете последние силы, чтобы терпеливо ожидать своей очереди, разумно подчиняться общему плану, выработанному вашими избранниками... Помните, что Каледины и Корниловы страстно ждут у нас беспорядков...» 87.

26 ноября в Петрограде началось Всероссийское совещание по продовольствию, снабжению и демобилизации армии88. Совещание открыл народный комиссар по военным делам Н. И. Подвойский. Он поставил перед делегатами две задачи — обеспечить армию продовольствием и выработать условия и порядок ее демобилизации. По сути дела, совещание ограничилось вопросами снабжения армии, рассматривая их главным образом в связи с задачей демобилизации. Как выяснилось на совещании, снабжение армии продовольствием находилось в катастрофическом положении. Совещание показало необходимость бдительного контроля над деятельностью старого аппарата снабжения армии и постепенной замены его новым, советским аппаратом. В некоторых частях армии такой аппарат уже начал создаваться89.

Совещание выделило Всероссийскую комиссию, на которую было возложено руководство всей деятельностью по снабжению армии снаряжением и продовольствием90, предложило местным демократическим организациям установить контроль за снабжением, наладить посылку команд на узловые железнодорожные станции, чтобы обеспечить снабжение фронта и голодающих губерний тыла.

Резкое ухудшение продовольственного положения армии остро ставило вопрос об ускорении ее демобилизации. 28 ноября 1917 г. в Петрограде открылось совещание по демобилизации армии91. На совещании присутствовали делегаты от 3-й и 12-й армий. Петроградского, Казанского, Саратовского, Курского и других гарнизонов, от польских войск, представители Наркомвоена, Комиссариата по демобилизации армии и др. Председателем совещания по демобилизации был избран М. С. Кедров. Совещание работало три дня. Оно выделило из своего состава организационное бюро для подготовки съезда по демобилизации армии и назначило съезд на 15 декабря. Совещание приняло резолюцию, в которой подчеркивалась необходимость еще до начала общей демобилизации «увольнения возможного числа сроков» 92.

Делегаты совещания провели большую организационную работу. Из состава делегатов, а также из представителей путиловских рабочих были командированы эмиссары в важнейшие фронтовые и тыловые железнодорожные узлы, где скапливались увольняемые солдаты. Для эмиссаров была выработана специальная инструкция, которая предоставляла им широкую инициативу в создании районных комитетов из представителей местных Советов, военно-революционных комитетов, железнодорожных и других организаций. Эти комитеты должны были заботиться о

234

продовольственном снабжении эшелонов демобилизуемых, об охране станций и путей и принимать меры к предотвращению возможных эксцессов 93.

Обратимся к той работе по демобилизации, которая велась в это время на фронтах. 23 ноября 1917 г. в Ставке собралось частное заседание совещания по демобилизации. Это произошло через три дня после взятия Ставки советскими войсками. На заседании был определен примерный объем работы по демобилизации. По подсчетам генерала Бармина, на фронте и в ближайшем тылу фронта находилось около 8 млн солдат94. «При 80 поездах в сутки продолжительность вывоза солдат каждого призыва будет отнимать около трех суток» 95,— записано в протоколе совещания. Это означало, что при идеальной работе железных дорог и четкой организации работы штабов для проведения демобилизации фронтовых частей понадобилось бы более двух месяцев. По более реальным подсчетам солдатских организаций, для этого понадобилось бы около трех месяцев96. В тыловых округах, по подсчетам Ставки, находилось более 3 млн солдат, значительная часть которых также подлежала демобилизации.

В конце ноября — первой половине декабря 1917 г. проходили фронтовые и армейские съезды по демобилизации. Имеются данные о съездах Северного, Западного, Юго-Западного фронтов, съездах 3-й и 6-й армий и др. Все эти съезды выносили решения о необходимости ускорить подготовку общей демобилизации и немедленно приступить к частичной демобилизации.

Подготовительная работа, проходившая при активном участии самих солдат, сдерживала стихийный порыв к немедленной демобилизации. На фронте создавались революционные суды, которые развертывали борьбу за укрепление фронта до заключения мира. «Самовольный уход с позиций в такое время есть преступление перед делом мира» 97,— писал в своем приказе командующий Западным фронтом большевик А. Ф. Мясников. «Я требую от каждого солдата,— гласил приказ,— напряжения всей его революционной воли, чтобы достоять на фронте до конца. И как раньше, когда мятежные генералы не захотели подчиниться приказу начать переговоры о перемирии, я передал это дело в руки самих солдат... точно так же теперь в руки самих солдат передаю дело сохранения твердости фронта» 98.

И сотни тысяч солдат стояли, держали фронт, полные веры в то, что народное правительство во главе с Лениным сумеет добиться мира и обеспечить организованное возвращение солдат к мирному труду.

Конечно, стихийная демобилизация продолжалась и после Октябрьской революции.

Удивляться следует не тому, что многие тысячи солдат бежали с фронта, а тому, что миллионы солдат терпеливо ждали организованного проведения демобилизации. Процесс демократизации армии, интенсивно проходивший в ноябре—декабре 1917 г.,

235

обнадеживающие вести из Бреста о переговорах с немцами -все это позволило развернуть под руководством большевиков на фронте подготовку к демобилизации армии.

Организованность в подготовке и проведении демобилизации проявилась в ноябре—декабре 1917 г., особенно на Северном и Западном фронтах. В это время проходило формирование армейских и корпусных демобилизационных комиссий и начала проводиться демобилизация солдат призывов 1899, 1900, 1901 гг." Стремясь обеспечить наибольшую пропускную способность железных дорог, Верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко 8 декабря 1917 г. приказал всем фронтам прекратить увольнение в отпуск и сократить командировки в связи с демобилизацией солдат призыва 1900 г.100

По мере того как демобилизация развертывалась, становилось необходимым более активное вмешательство и помощь руководящих центров армейским организациям. Комиссариат по военным делам и Комиссариат по демобилизации наметили основные станции для отправки демобилизуемых фронтовых частей, разработали порядок следования эшелонов. В каждый эшелон местной демобилизационной комиссией назначался комиссар, в каждый вагон — староста, эшелон сопровождали 20 вооруженных солдат.

Главная тяжесть работ по демобилизации падала на военно-революционные комитеты и солдатские организации — от полковых до армейских и фронтовых включительно.

Солдатские комитеты и эмиссары Демоба, посланные на места 101, настойчиво боролись за порядок и организованность во время демобилизации. Эмиссары были посланы в крупнейшие фронтовые и прифронтовые центры и тыловые железнодорожные узлы. Конечно, остановить поток рвущихся домой солдат было невозможно. Но сдерживание этого потока и внесение в демобилизацию элементов планомерности и организованности имели огромное значение. Это была борьба за солдатские массы против контрреволюции и анархии.

Эмиссар Баранов телеграфировал в конце января 1918 г. М. С. Кедрову из Ржева: «...по инструкции выполнено все сполна. Запас провианта имеется на 20 дней... Проходит 8 эшелонов в сутки». Эмиссары Сысоев и Бирюков докладывали в Демоб 17 января, что они организовали на станции Воронеж бюро по демобилизации армии, создали питательный пункт, который может пропускать в сутки 2000 человек. Многие эмиссары, не ограничиваясь только работой по демобилизации армии, организовывали борьбу с контрреволюцией. Так действовал путиловский рабочий Мефодий Яковлев, направленный эмиссаром по демобилизации в Курск. Он взял на себя создание революционных органов и активно участвовал в борьбе с Центральной радой 102.

Анархию и дезорганизацию в солдатские массы вносили чаще всего контрреволюционные силы. Так, военно-революционный комитет 5-й армии в конце декабря 1917 г. установил, что в частях

236

действуют провокаторы и предатели, которые обманывают отсталых солдат и призывают их к самовольной демобилизации103. В частях 3-й армии Западного фронта в начале января 1918 г. в результате разлагающей работы контрреволюционных элементов усилилось стремление солдат к беспорядочной демобилизации. В 28-й пехотной дивизии по наущению офицерства было выдвинуто ультимативное требование немедленного отвода дивизии в глубокий тыл. 12 января этот вопрос обсуждался на исполнительном бюро Армейского Совета 3-й армии. Армейский Совет предложил солдатам 28-й пехотной дивизии арестовать всех подстрекателей к самовольному оставлению позиций и предать их суду Революционного трибунала. В воззвании к солдатам Армейский Совет призывал ждать организованной демобилизации, напоминая, что каждые несколько дней демобилизуется один призывной год. «Армсовдеп не может допустить, чтобы вы, уцелевшие с кровавой войны, погибали на железных дорогах, падая с поездов и замерзая на крышах и буферах вагонов» 104.

Настойчивая и напряженная работа эмиссаров Демоба и солдатских Советов Северного и Западного фронта в значительной степени ограничила стихийную демобилизацию т ввела ее в более организованные рамки.

Во второй половине декабря 1917 г. и особенно в январе 1918 г. борьба с деморализацией армии потребовала напряжения всех сил центрального и местного армейского аппарата. Развал стал охватывать даже наиболее устойчивые части на Северном и Западном фронтах. Из 12-й армии Северного фронта сообщали о самовольном оставлении позиций 542-м Лепельским и 79-м Сибирским полками. Такие же сведения приходили из 5-й армии Северного фронта, из 50-го корпуса Западного фронта и других частей 105.

Если 9 декабря 1917 г. сводка по Особой армии отмечала состояние пехотных частей как удовлетворительное, то донесение от 28 декабря лаконично констатировало, что боеспособность Особой армии равна нулю. В донесении, составленном офицером, весьма скептически относившимся к мероприятиям Советской власти по демобилизации, говорилось: «Никакие высокие лозунги не заставят солдат снова начать войну» 106. Нужно было обладать большевистской, ленинской прозорливостью и верой в творческие силы масс, чтобы видеть в этих же солдатах силу, способную героически сражаться и показать чудеса военной доблести в борьбе против интервентов.

В донесении Особой армии сообщалось, что дивизионные комитеты 57-й и 3-й дивизий приняли решение провести с 27 декабря по 2 января увольнение со службы солдат призыва по 1912 г. включительно107. Таким образом, в этих дивизиях было решено провести в течение одной недели демобилизацию солдат одиннадцати призывов (с 1902 по 1912 г.), тогда как по приказам Наркомвоена к 3 января должен был уволиться из армии только один возраст — 1902 г. Такая демобилизация вне общего

237

плана усиливала развал армии, хотя и в меньшей степени, чем самовольный уход с фронта отдельных групп солдат.

В январе 1918 г. положение значительно ухудшилось. Сводки о настроении армии от 13 и 20 января 1917 г. отмечали рост «до чрезвычайных размеров» дезертирства в районе расположения 1, 3, 5 и 10-й армий. В 10-й армии дезертирство приняло массовый характер 108.

Разлагающая деятельность Центральной рады, провокации украинских националистов усиливали деморализацию частей Юго-Западного фронта. 19 декабря 1917 г. из Ровно сообщили о «самочинном расформировании частей, массовом увольнении старших сроков до 1910 г. ...Армия течет неудержимо, нет средств остановить поток, грозящий неисчислимыми бедствиями району армии [и] всему тракту [на] Киев». В этой же телеграмме отмечалось, что ежедневно уходит в отпуск 3,5% наличного состава 109. Предательское наступление румынских войск еще больше ускорило разложение частей Румынского фронта, что особенно сказалось на состоянии 8-й армии110.

Однако было бы ошибочным судить о состоянии фронта только по этим сводкам, по данным о глубоком разложении, действительно охватившем старую армию. Суть дела в том, что наряду с распадом старого армейского организма происходило рождение и развитие нового организма. Это новое проявлялось в деятельности солдатских комитетов, в росте и укреплении военно-революционных комитетов в армии, в ходе борьбы с контрреволюционными очагами на Украине, на Дону, с легионами Довбор-Мусницкого в Белоруссии. Все это оказывало свое организующее революционное влияние на ход демобилизации, сдерживало в известной степени стихийность, способствовало предотвращению, казалось, неизбежной катастрофы. Огромное влияние на ход демобилизации оказывал рабочий класс.

Уже в декабре 1917 г. все крупные станции железных дорог, ведущих от фронта в тыл, были забиты огромными массами солдат. На заседании солдатской секции Петроградского Совета 22 декабря 1917 г. обсуждался вопрос о наведении порядка на железнодорожном транспорте. На заседании было сообщено, что ни один вокзал Петроградского узла не в состоянии организовать отправку поездов, так как огромный поток демобилизуемых и отпускников «в корне подрывает и расстраивает железнодорожное сообщение, этот главный нерв жизни страны, угрожая окончательной железнодорожной разрухой и голодом»...111. Солдатская секция выделила в распоряжение комиссаров вокзалов солдат для охраны железных дорог, поездов, путей и для наведения порядка.

Постановлением Народного комиссариата по военным делам (совместно с Народным комиссариатом внутренних дел) всем местным Советам было предложено произвести на местах учет демобилизованных и возвратившихся по месту жительства солдат. Все солдаты, покинувшие свои части до объявления демобилизации, подлежали регистрации в местных Советах112. Такие солда-

238

ты, по решению местных Советов, обычно лишались пайка. Для скорейшего увеличения пропускной способности железных дорог Комиссариат по военным делам и Комиссариат по демобилизации приказали уволить в запас и направить на транспорт всех квалифицированных специалистов железнодорожников 113.

* * *

К середине декабря 1917 г. организационное бюро, выделенное совещанием по демобилизации армии, закончило работу по подготовке общеармейского съезда. К этому времени более ясно обозначилась связь между двумя основными вопросами — демобилизацией армии и созданием новой, социалистической армии. В редакционной статье газеты «Армия и флот рабочей и крестьянской России» от 16 декабря 1917 г.. посвященной открывающемуся съезду, говорилось: «Прежде всего на съезде станет основной и принципиальный вопрос: какова может и должна быть при настоящих политических условиях народная армия?.. Как полагают многие прибывшие делегаты, съезду надо решить в первую голову вопрос, кто должен остаться после общей демобилизации, чтобы нести необходимую государственную службу, пока не будет организована новая народная армия. И только решив вопрос, кто останется, съезд сможет приступить к решению вопроса о демобилизации».

Всеармейский съезд по демобилизации открылся 15 декабря 1917 г. Съезд начал свою работу в обстановке быстрого распространения Советской власти по всей стране, успешного подавления очагов контрреволюции, после заключения перемирия и накануне начала мирных переговоров в Бресте.

По своему составу съезд являлся подлинным представителем солдатских масс. Из доклада мандатной комиссии видно, что на съезде было 272 делегата (по одному представителю от каждого дивизионного и флотского комитета), из них 230 — с решающим голосом. В составе делегатов насчитывалось 119 большевиков и 45 левых эсеров 114. Партийность остальных делегатов неизвестна. Можно предполагать, что вокруг так называемой внефракционной группы объединялись на съезде меньшевики и правые эсеры. Руководящая роль на съезде принадлежала большевикам. Их борьба за организованную демобилизацию и создание крепкой Красной Армии объединила значительное большинство съезда. Зачастую и левые эсеры вынуждены были идти за большевиками. Съезд избрал президиум из 5 большевиков, 3 левых эсеров и 3 представителей внефракционной группы.

На съезде выступили представители от Народного комиссариата по военным делам, Военной организации ЦК большевиков, военного отдела Петроградского Совета и других организаций. Представитель Народного комиссариата по военным делам отметил, что перед съездом стоит задача «планомерной демобилизации многомиллионной голодной массы солдат. Такая армия становится уже ненадежной, и ее необходимо распустить, но рас-

239

пустить так, чтобы она не сделала вреда ни себе, ни населению» 115.

Ввиду чрезвычайно острого положения на фронте съезд по предложению Комиссариата по военным делам выделил из своего состава представителей 1—12-й армий, Особой армии, войск, находившихся в Финляндии и в Ревельском укрепленном районе, для немедленного проведения вместе с Комиссариатом по военным делам и Комиссариатом по частичной демобилизации армии. Таким образом, съезд с первого дня своей работы занялся практически проведением демобилизации.

Съезд разбился на четыре секции. В первой секции рассматривались главным образом вопросы будущего устройства армии. Во второй — общие вопросы демобилизации, порядок увольнения, вопрос об оружии и т. д. В третьей — вопросы техники демобилизации (транспорт и снабжение прежде всего). И наконец, в четвертой секции обсуждались вопросы организации управления демобилизации116.

21 декабря съезд принял решение о порядке демобилизации. В нем говорилось: «...принимая во внимание необходимость принятия спешных мер к восстановлению хозяйственной мощи Республики, что возможно только при условии возвращения в свои хозяйства и семьи в первую очередь старших сроков призыва, считаем единственно возможным и полезным для страны при общей демобилизации увольнения производить в порядке старшинства сроков призыва, начиная со старшего» 117. Это постановление съезда решило очень острый вопрос, который вызывал споры и столкновения в армии. Часть солдат старших возрастов была призвана в армию в последний год перед революцией, и старые фронтовики считали несправедливым начинать демобилизацию по возрасту, требуя, чтобы главным принципом очередности при демобилизации был срок пребывания на фронте. Однако такой принцип не мог быть принят, он запутал бы все дело демобилизации и обострил конфликты в армии.

Комиссариат по демобилизации во главе с М. С. Кедровым провел огромную организаторскую работу. Перепись армии, проведенная в конце декабря 1917 г. комиссарами Демоба, была настоящим подвигом. В условиях транспортной разрухи, волны мелкобуржуазного анархизма, бушевавшей в армии, комиссары Демоба переходили из части в часть и кропотливо собирали сведения о составе армии. Комиссар по демобилизации армии М. С. Кедров имел полное основание заявить, что «комиссариат имеет обширный и работоспособный аппарат... комиссариат справился с такой трудной работой, как перепись всей армии» 118. Собранные сведения дали возможность оперативно решить вопрос о порядке демобилизации.

Последовательность этапов демобилизации армии в 1918 г. видна из табл. 3.

Данные табл. 3 показывают, что около половины всей русской армии было демобилизовано до заключения Брестского мира.

240

Таблица 3

Ход демобилизации в 1918 г.

Год призыва |

Время демобилизации ** |

% к общему числу демобилизованных |

1902 |

3 января |

3,70 |

1903 |

10 » |

3,96 |

1904-1907 |

16 » |

13,76 |

1908-1909 |

29 » |

8,02 |

1910-1912 |

16 февраля |

13,63 |

1913-1915 |

2 марта |

23,88 |

1916-1919 |

До 12 апреля |

33,05 |

* См.: Городецкий Е. Н. Демобилизация армии в 1917—1918 гг.//История СССР. 1958. № 1, С. 27. См. также: ЦГАСА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 92. Процент подсчитан по данным 5-й армии, в которой было 126 204 солдата. Перепись, проведенная в декабре 1917 г. в других соединениях, говорит о том, что эти данные можно распространить на всю старую армию.