Московский государственный технический

университет им. Н.Э. Баумана.

Калужский филиал.

Т.С. Китаева, р.В. Нехаенко «Определение коэффициента динамической вязкости воздуха»

Методические указания к выполнению лабораторной работы № 15

по курсу механики, молекулярной физики и термодинамики.

Калуга 2007 г.

Цель работы заключается в определении коэффициента динамической вязкости воздуха методом истечения воздуха через капилляр.

1. Теоретическая часть.

Термодинамическая система представляет собой совокупность макроскопических тел. Её состояние задаётся термодинамическими параметрами – параметрами состояния, в качестве которых обычно выбирают температуру, давление и удельный объём.

Термодинамическая система находится в равновесии, если её состояние с течением времени не меняется.

В термодинамических неравновесных системах возникают особые необратимые процессы, называемые явлениями переноса, в результате которых происходит пространственный перенос энергии, массы и импульса.

К явлениям переноса относятся теплопроводность (обусловлена переносом энергии), диффузия (обусловлена переносом массы) и внутреннее трение (обусловлено переносом импульса).

Механизм возникновения внутреннего трения между параллельными слоями газа, движущимися с различными скоростями, заключается в том, что из-за хаотического теплового движения происходит обмен молекулами между слоями. В результате импульс слоя, движущегося быстрее, уменьшается; движущегося медленнее - увеличивается, что приводит к торможению слоя, движущегося быстрее, и ускорению слоя, движущегося медленнее.

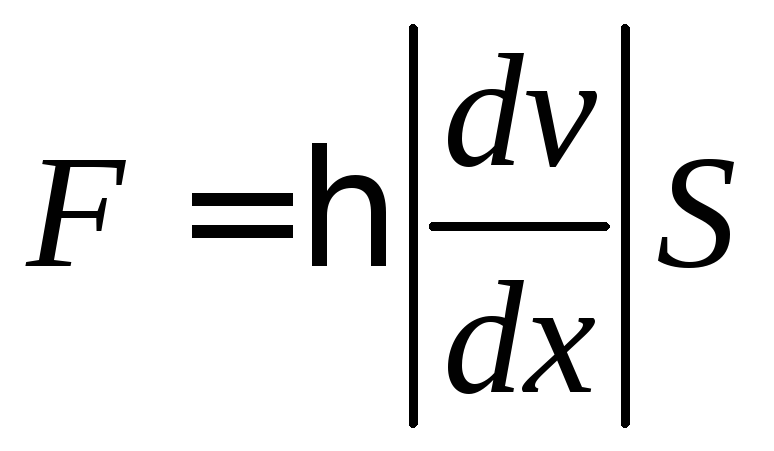

Сила внутреннего трения между двумя слоями газа подчиняется закону Ньютона:

,

(1)

,

(1)

где

![]() - коэффициент динамической вязкости

газа (динамическая вязкость),

- коэффициент динамической вязкости

газа (динамическая вязкость),![]() ;

;

![]() - модуль градиента

скорости; показывает быстроту изменения

скорости в направлении оси

- модуль градиента

скорости; показывает быстроту изменения

скорости в направлении оси

![]() ,

перпендикулярном движению слоёв;

,

перпендикулярном движению слоёв;

![]() - площадь, на которую

действует сила

- площадь, на которую

действует сила

![]() .

.

Взаимодействие двух слоёв согласно второму закону Ньютона можно рассматривать как процесс, при котором от одного слоя к другому в единицу времени передаётся импульс, по модулю равный действующей силе. Тогда выражение (1) можно переписать в виде:

![]() ,

(2)

,

(2)

где

![]() - плотность потока импульса – величина,

определяемая полным импульсом, переносимым

в единицу времени через единичную

площадку, перпендикулярную оси

- плотность потока импульса – величина,

определяемая полным импульсом, переносимым

в единицу времени через единичную

площадку, перпендикулярную оси![]() в положительном направлении данной

оси. Знак «минус» показывает, что импульс

переносится в направлении убывания

скорости.

в положительном направлении данной

оси. Знак «минус» показывает, что импульс

переносится в направлении убывания

скорости.

Таким образом,

динамическая вязкость

![]() численно равна плотности потока импульса

при градиенте скорости, равном единице.

численно равна плотности потока импульса

при градиенте скорости, равном единице.

Можно показать, что:

![]() ,

(3)

,

(3)

где

![]() - плотность газа;

- плотность газа;

![]() - средняя

арифметическая скорость теплового

движения молекул;

- средняя

арифметическая скорость теплового

движения молекул;

![]() - средняя длина

свободного пробега молекул.

- средняя длина

свободного пробега молекул.

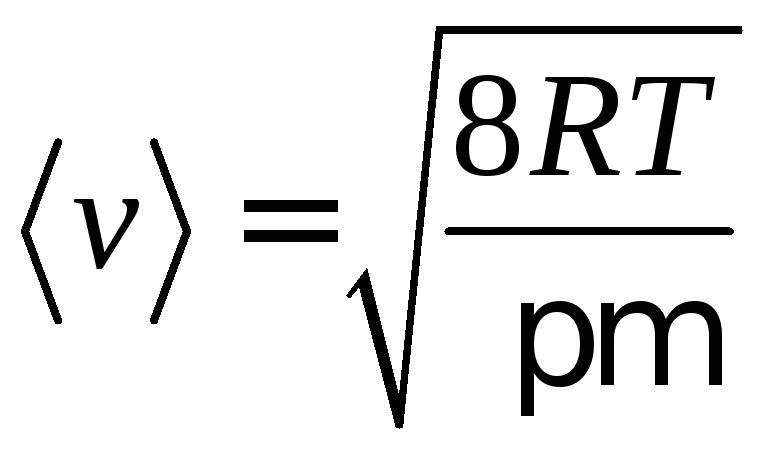

Согласно молекулярно-кинетической теории газов:

,

(4)

,

(4)

где

![]() - абсолютная температура газа;

- абсолютная температура газа;

![]() - молярная масса

газа;

- молярная масса

газа;

![]() - универсальная

газовая постоянная.

- универсальная

газовая постоянная.

Откуда следует, что с увеличением температуры увеличивается средняя арифметическая скорость теплового движения молекул, и динамическая вязкость в газах возрастает.

Наряду с коэффициентом

динамической вязкости часто используется

коэффициент кинематической вязкости

![]() :

:

![]() ,

(5)

,

(5)

где

![]() - плотность газа.

- плотность газа.

Коэффициент

кинематической вязкости в СИ измеряется

в метрах квадратных на секунду,

![]() .

.