Динамическое действие нагрузок (90

..pdf

где t-1 - предел выносливости материала при кручении; ta, tm - амплитудное и среднее напряжения цикла.

Запас выносливости вала при совместном действии изгиба и кручения определяется по эмпирической формуле

n = |

|

nσnτ |

. |

(15) |

|||

|

|

||||||

|

|

n |

2 |

+ n |

2 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

σ |

|

τ |

|

|

Очевидно, что вычисленный запас выносливости должен быть не менее нормативного.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

m |

|

F(t) = F sin θt |

|

||

|

|

|

l/3 |

l/3 |

l/3 |

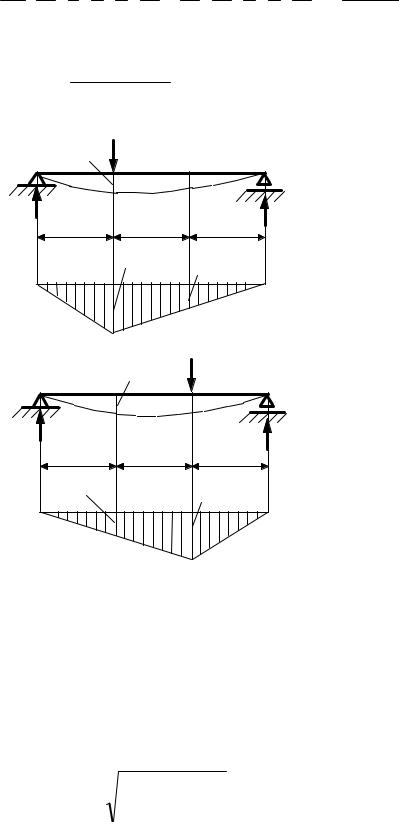

Рис. 4. Балка с одной степенью

Пример 1

На балку с сосредоточенной массой m действует возмущающая нагрузка

F (t) (рис. 4). Требуется построить эпюру изгибающих моментов от динамического действия нагрузки. Примем следующие исходные

данные: m =1000 кг, жесткость балки EI = 30000 кН×м2, ее длина l = 9 м, отношение частоты вынужденных колебаний к частоте собственных колебаний θ ω = 0,5, амплитудное значение возмущающей нагрузки F =10 кН.

ω = 0,5, амплитудное значение возмущающей нагрузки F =10 кН.

Решение

Найдем частоту свободных колебаний по формуле (1). Перемещение δ11

ищем методом Максвелла– Мора

δ11 = ∫ MEI1 M 1 dz .

Для построения эпюры изгибающих моментов M1 приложим в точке, где расположена сосредоточенная масса, единичную силу по направлению возможного перемещения массы. В данном примере сосредоточенная масса может перемещаться только по вертикали и эпюра моментов от единичной

силы показана на рис. 5. Интегрирование формулы Максвелла– Мора по правилу Верещагина дает:

d = |

1 2l |

× |

l |

× |

1 |

× |

2 |

× |

2l |

+ |

2l |

× |

2l |

× |

1 |

× |

2 |

× |

2l |

12l |

3 |

|

|

( |

|

|

|

|

|

|

|

|

) = |

|

= |

||||||||||

11 |

EI |

9 |

|

3 |

|

2 |

|

3 |

|

9 |

|

9 |

|

3 |

|

2 |

|

3 |

|

9 |

729EI |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

= |

|

|

12 ×93 |

|

= 4 ×10−4 м/кН . |

|

|

||||||||||||

|

|

|

729 |

×30000 |

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

а |

|

δ11 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

2/3 |

|

l/3 |

|

|

|

l/3 |

|

|

|

l/3 |

|

|

|

1/3 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2l/9 |

|

l/9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эпюра М1 |

|

|||

б |

1F |

F |

|

||

|

|

|

1/3F |

|

2/3F |

l/3 |

l/3 |

l/3 |

Fl/9 |

|

2Fl/9 |

|

|

Эпюра МF |

Рис. 5. Эпюры изгибающих моментов: а – от единичной силы; б – от амплитудного значения вынуждающей нагрузки F

Обратите внимание на единицы измерения величины δ11 . Подставим δ11

в формулу (1). Вспомним, что 1 кН = 103 Н = 103 кг×м / с2, после подстановки массы m в "кг" получим круговую частоту свободных колебаний в "с–1 ":

ω = |

|

103 |

|

= 50 с-1 . |

|

×10−4 × |

|

||

4 |

1000 |

|||

Теперь определим амплитудное значение силы инерции, используя |

||||||||||||||

формулу (2). Чтобы воспользоваться этой формулой, |

найдем величину |

1F – |

||||||||||||

перемещения по направлению движения массы от амплитудного значения силы |

||||||||||||||

F . В соответствии с методом Максвелла– Мора это перемещение |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

D1F |

= |

∫ |

M F M 1 dz . |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

EI |

|

|

|

|

|

||

Эпюра |

M F |

от действия амплитудного значения |

F показана на рис. 5б. |

|||||||||||

Перемножая эпюры M F и M1 по правилу Верещагина найдем |

|

|||||||||||||

D1F = 1 [ Fl × l × 1 × 2 × 2 l + |

3 |

l |

(2 Fl × 2 l + 2 2Fl × l + |

|

||||||||||

|

|

EI 9 3 2 3 9 |

|

× 6 |

|

9 9 |

|

9 9 |

|

|||||

+ Fl × l + 2Fl × 2 l) + 2Fl × l × 1 × 2 × l ] = 21Fl 3 |

= 35 ×10−4 м. |

|

||||||||||||

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

3 |

2 |

3 |

9 |

1458EI |

|

|

|||

Частота вынужденных колебаний согласно условию |

|

|

||||||||||||

|

|

|

θ = |

θ ω = 0,5 ×50 = 25 с-1. |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

ω |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тогда амплитудное значение силы инерции по формуле (2) |

|

|||||||||||||

|

|

I1 = |

1000 × 35 ×10−4 × 252 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

1 |

- 0,52 |

|

|

= 2917 Н = 2,91 кН . |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Окончательная эпюра изгибающих моментов от динамического действия |

||||||||||||||

нагрузки, показана на рис. 6. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

I1 = 2,91 кН |

|

|

|

F = 10 кН |

|

|

|

|||||

|

|

|

3 м |

3 м |

|

|

|

3 м |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эпюра Мдин , кН×м |

|

||

|

|

|

15,82 |

|

|

22,91 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Рис. 6. Эпюра изгибающих моментов от динамического действия нагрузки. |

||||||||||||||

|

B |

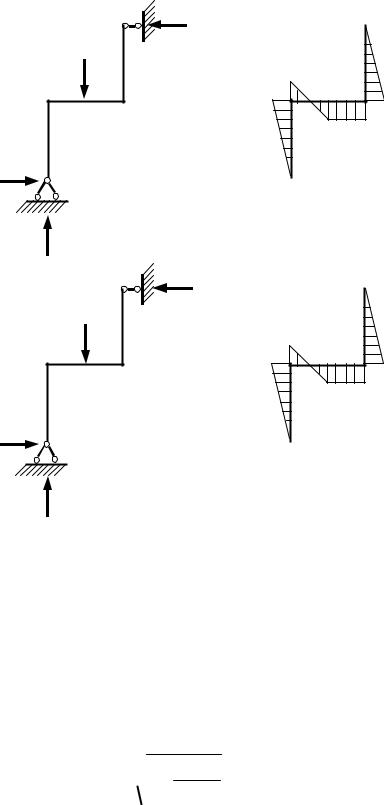

Пример 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Q |

4 м |

На раму, показанную на рис. 7, |

падает груз Q с |

||

|

высоты h =15 см. Вес груза Q = 2 кН , поперечное |

||||

h |

|

||||

|

|

|

|

|

|

C |

|

сечение рамы – |

двутавр № |

20. |

Требуется найти |

|

4 м |

максимальные нормальные напряжения в опасном |

|||

|

|

||||

A |

|

сечении рамы и прогиб в точке удара от ударного |

|||

|

|

||||

|

|

действия нагрузки. |

|

|

|

2 м |

2 м |

|

|

|

|

|

|

Решение |

|

|

|

Рис. 7. Рама под |

Чтобы определить динамический коэффициент, |

||||

действием ударной |

необходимо найти прогиб |

δc |

точки С (точки |

||

нагрузки |

приложения нагрузки Q) от статического действия |

||||

|

|

||||

нагрузки. Найдем этот прогиб, используя метод Максвелла– Мора и интегрируя |

|||||

формулу Максвелла– Мора с помощью правила Верещагина. Для этого |

|||||

построим эпюры изгибающих моментов от нагрузки Q и от единичной силы, |

|||||

соответствующей искомому перемещению (рис. 8). Перемножим эти эпюры по |

|||||

правилу Верещагина: |

|

|

|

|

|

δс = |

∫ |

MM 1 |

dz = |

1 |

[ |

2 × 4 |

|

2 |

+ |

2 |

(2 × 2 ×1 + 2 × 2 ×1 - 2 ×1 - 2 ×1)+ |

||||||

EI |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

EI 2 3 6 |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

+ 2 × 2 ×1 + |

2 × 4 |

|

2 |

] = |

10,67 |

. |

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

2 3 |

|

EI |

||||||||||||

Подставляя величину жесткости для двутавра № 20, сосчитаем прогиб в "см".

а |

|

|

Q =2 кН |

HB = 1/2 кН |

|

2 |

||

|

2

2

C

2

HA = 1/2 кН

Эпюра M

RA = 2 кН

б

HB = 1/4

1 |

1 |

|

1

1

C

1

HA = 1/4

Эпюра M1

RA = 1

Рис. 8. Эпюры изгибающих моментов а – от веса груза Q; б – от единичной силы

dс = |

10,67 ×106 |

= 0,290 см. |

||

|

×104 |

|

||

|

2 |

×1840 |

||

Найдем динамический коэффициент:

μ = 1 +

1 + 2 ×15 = 11,22 . 0,290

1 + 2 ×15 = 11,22 . 0,290

Определим максимальные нормальные напряжения в опасном сечении от статического действия нагрузки. В рассматриваемом примере несколько

равноопасных сечений с изгибающим |

моментом M max = 2 кН × м. |

|||||||

Максимальные статические напряжения |

|

|

|

|

|

|

||

σmax с = |

M max |

= |

200 |

=1,09 |

кН |

. |

||

|

|

|

||||||

|

Wy |

184 |

|

|

см2 |

|||

Динамические напряжения от действия ударной нагрузки увеличатся в μ

раз:

σmax д = 11,22 ×1,09 = 12,23 кН .

см2

Во столько же раз увеличится и динамический прогиб:

δд = 11,22 × 0,290 = 3,25 см.

Пример 3

Стальной вал постоянного сечения (рис. 9) вращается с постоянной угловой скоростью n = 120 об/мин и передает через шкив диаметром

D2 = 0,6 м мощность N = 20 кВт. Вал изготовлен из стали марки Ст. 50 с

пределом текучести материала σт = 380 МПа и коэффициентом запаса прочности по отношению к пределу текучести nт=3. Произвести проверку на усталостную прочность вала. В расчете принять, что нормальные напряжения изменяются по симметричному циклу, а касательные - по пульсационному.

Учесть факторы, снижающие предел выносливости: концентрацию напряжений, размеры и способ обработки поверхности детали. Нормативный запас усталостной прочности [n] = 1,5. Обработка поверхности вала - тонкая обточка.

Остальные числовые данные к задаче:

а = 0,3 м; в = 0,3 м; с = 0,2 м; D1 = 0,3 м.

а

б

в

г

д

е

ж

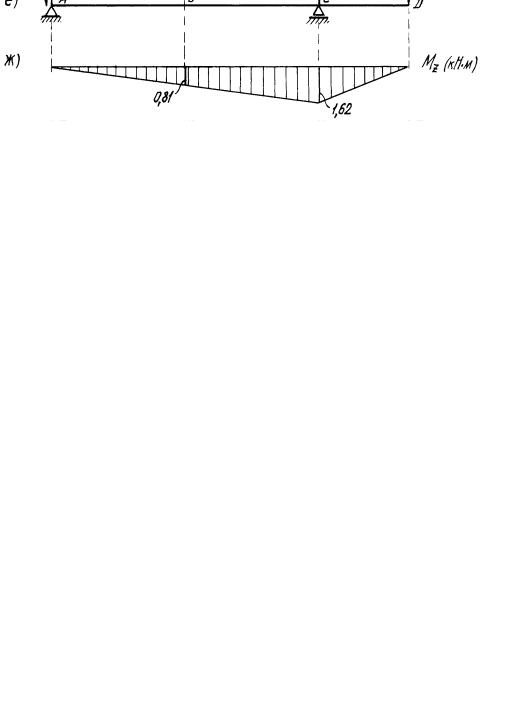

Рис. 9. Стальной вал постоянного сечения, вращающийся с постоянной угловой скоростью

Решение

1.Определение максимальных напряжений в сечении

Для рассчитываемого вала опасным является сечение С, где моменты максимальные (см. рис. 9).

Диаметр вала d = 66 мм =66 × 10 -3 м.

Вычисляем моменты сопротивления сечения вала при его изгибе и кручении:

W |

= pd 3 |

= p(66 ×10−3 )3 |

= 28,2 ×10−6 м3 ; |

изг |

32 |

32 |

|

|

|

||

Wкр |

= pd 3 |

= p(66 ×10−3 )3 |

= 56,4 ×10−6 м3 . |

|

16 |

16 |

|

По эпюрам моментов (рис. 9 в, ж, д) находим крутящий и изгибающие моменты, действующие в сечении С: крутящий момент Mк = 1,62 кНм; изгибающие моменты My = 2,806 кНм и Mz = 1,62 кНм.

Максимальные нормальные напряжения от совместного действия изгибов в двух плоскостях:

|

|

M y2 + M z2 |

(2,806×103 )2 + (1,62 ×103 )2 |

= 114 ×106 |

|

||||||||

smax |

= |

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

Па = 114 МПа. |

||

Wизг |

|

|

|

|

28,2 ×10−6 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Максимальные касательные напряжения от кручения |

|

||||||||||||

|

|

tmax |

= |

M к |

|

= |

1,62 ×103 |

= 28,7 ×106 |

Па = 28,70 МПа. |

||||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

Wкр |

|

|

56,4 ×10−6 |

|

|

|

|||

2.Определение характеристик циклических напряжений

По условию задачи нормальные напряжения изменяются по симметричному циклу, следовательно

sm = 0; sa = smax = 114 МПа; r = -1.

Касательные напряжения изменяются по пульсационному циклу

tm = ta = 0,5tmax = 0,5 × 28,70 = 14,35 МПа; r = 0.

3.Механические характеристики материала

Необходимые характеристики материала выписываются из справочника: для стали марки Ст.50: sТ = 380 МПа; sв = 700 МПа; s-1 =

300МПа; t-1 = 180 МПа.

4.Вычисление коэффициентов снижения предела выносливости

Из прил. 1 выписываются коэффициенты, необходимые для расчета. Сечение С является опорным, и концентрация напряжений создается прессовой посадкой подшипника.

Используя данные прил. 3 (при σв = 700 МПа и d = 66 мм), путем линейной интерполяции находим

kσ |

= 3,70; |

kτ |

= 2,65. |

|

εσ |

ετ |

|||

|

|

По прил.5 определяем коэффициент влияния качества обработки поверхности при тонкой обточке:

β = 0,85.

Коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла берется из прил.4:

ψτ = 0,05.

Коэффициенты снижения предела выносливости с учетом всех рассмотренных факторов имеют следующие значения:

k |

σд |

= |

|

kσ |

+ |

|

1 |

−1 = 3,7 + |

|

1 |

|

−1 = 3,88; |

|||

εσ |

β |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

0,85 |

|

|

||||||||

k |

τд |

= |

kτ |

+ |

1 |

|

−1 = 2,65 + |

1 |

|

|

−1 = 2,83. |

||||

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

ετ |

|

β |

|

|

0,85 |

||||||||

5. Определение запаса усталостной прочности Запас усталостной прочности при изгибе и кручении:

nσ = |

σ−1 |

|

= |

300 |

|

= 0,68; |

|

|

||

kσд s |

|

3,88 ×114 |

|

|

||||||

|

|

а |

|

|

|

|||||

nτ = |

|

|

t−1 |

|

= |

|

|

180 |

= 4,1. |

|

kτд tа |

|

|

|

2,88 ×15 |

+ 0,05 ×14,35 |

|||||

|

+ y τ × tm |

|

||||||||

Запас усталостной прочности при совместном действии изгиба и кручения:

n = |

|

nσnτ |

|

= |

|

0,68 × 4,1 |

|

= 0,67 < [n] = 1,5. |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

nσ2 + nτ2 |

0,682 + 4,12 |

|

|

|||

Запас усталостной прочности вала не обеспечен, так как он меньше нормативного. Диаметр вала необходимо увеличить или ввести упрочняющую обработку.

Примечание. Если опасным является сечение, в котором насажен шкив, то концентрация напряжений создается за счет шпоночной канавки и для определения коэффициентов kσ, kτ, εσ и ετ нужно использовать прил.1 и 3.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

ЗАДАЧА № 1 «Расчёт на удар»

На балку АВ падает груз весом G с высоты h. Определить наибольшее нормальное напряжение, возникающее в балке. Схемы балок представлены на рис. 10, а числовые данные к задаче необходимо взять из таблицы 1.

|

|

|

|

|

|

Таблица 1 |

|

|

|

|

|

||

Цифра |

Первая цифра зачетной |

Последняя цифра зачетной |

||||

зачетной |

|

книжки |

|

книжки |

||

книжки |

|

|

|

|

|

|

l, м |

|

h, см |

G, кН |

|

№ двутавра |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2,1 |

|

2 |

1,3 |

|

22 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2,0 |

|

4 |

1,2 |

|

24 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

2,3 |

|

5 |

0,9 |

|

24а |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

2,5 |

|

7 |

0,8 |

|

27 |

|

|

|

|

|

|

|

5 |

2,6 |

|

9 |

0,6 |

|

27а |

|

|

|

|

|

|

|

6 |

2,2 |

|

11 |

0,4 |

|

33 |

|

|

|

|

|

|

|

7 |

2,4 |

|

3 |

1,1 |

|

30 |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

2,6 |

|

8 |

0,9 |

|

40 |

|

|

|

|

|

|

|

9 |

3,1 |

|

6 |

0,3 |

|

24а |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

3,2 |

|

12 |

0,5 |

|

36 |

|

|

|

|

|

|

|

ЗАДАЧА № 2 «Свободные и вынужденные колебания балок»

На двух балках двутаврого сечения установлен двигатель весом G, делающий n оборотов в минуту. Наибольшее значение возмущающей силы равно S(t) = S·cosθt. Собственный вес балок и силы сопротивления среды не учитываются.

Требуется определить: