Объективные методы исследования слуха Учебно-методическое пособие

..pdf

БИБЛИОТЕКА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Г.В. ВЛАСОВА П.В. ПАВЛОВ Е.С. ГАРБАРУК М.Л. ЗАХАРОВА

ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА

Санкт-Петербург

0

Министерство

здравоохранения Российской Федерации

Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет

Учебно-методическое пособие

Г.В. ВЛАСОВА П.В. ПАВЛОВ Е.С. ГАРБАРУК М.Л. ЗАХАРОВА

ОБЪЕКТИВНЫЕ

МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

СЛУХА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2021

1

УДК 616.28-073.43

ББК 56.8 В58

Власова, Г.В.

В58 Объективные методы исследования слуха. Учебно-методическое пособие / Г.В. Власова, П.В. Павлов, Е.С. Гарбарук, М.Л. Захарова. – СПб.: СПбГПМУ,

2021. – 28 с.

ISBN 978-5-907565-06-7

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 5-го и 6-го курсов, изучающих дисциплины «Оториноларингология» и «Основы сурдологии и фониатрии» на кафедре оториноларингологии по программам специалитета «Лечебное дело» – 31.05.01 и «Педиат-

рия» – 31.05.02.

Авторский коллектив:

Павлов Павел Владимирович – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России;

Власова Галина Владимировна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Гарбарук Екатерина Сергеевна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Захарова Мария Леонидовна – доктор медицинских наук, доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Рецензенты:

Бобошко Мария Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией слуха и речи ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России;

Бреусенко Дмитрий Витальевич – кандидат медицинских наук, заведующий отделением отоларингологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

УДК 616.28-073.43

ББК 56.8

Утверждено учебно-методическим советом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Выпускается при поддержке Фонда научно-образовательных инициатив «Здоровые дети – будущее страны»

ISBN 978-5-907565-06-7 |

© СПбГПМУ, 2021 |

2

ВВЕДЕНИЕ

Диагностика состояния слуховой функции основана на проведении серии различных обследований. Сопоставление всех полученных данных позволяет врачу-сурдологу установить точный диагноз и сформировать алгоритм последующего ведения пациента.

Все методы исследования слуха можно условно разделить на «субъективные» (поведенческие, психофизические, психоакустические) и «объективные» (электрофизиологические) тесты. Первая группа тестов основывается на ответе пациента и требует его активного участия в обследовании, а вторая – на регистрации различных рефлекторных, электрофизиологических и электроакустических реакций организма, возникающих в ответ на звуковую стимуляцию.

К «субъективным» методам относятся:

1.Акуметрия: исследование слуха камертональными тестами, шепотной и разговорной речью.

2.Тональная пороговая аудиометрия: определение абсолютных порогов слышимости при помощи чистых тонов.

3.Надпороговая аудиометрия: исследование слуха при помощи звуков надпороговой интенсивности («громких» звуков):

определение дифференциальных порогов слышимости, в частности, по высоте, громкости, длительности;

речевая аудиометрия: оценка разборчивости речи при помощи слогов,

слов, фраз в тишине и на фоне шумовой помехи.

К«объективным» методам аудиометрии относятся:

1.Импедансная аудиометрия (импедансометрия).

2.Регистрация у пациента слуховых вызванных потенциалов (биопотенциалов возникающих в ответ на звуковую стимуляцию.

3.Регистрация отоакустической эмиссии.

Выбор методов исследования зависит от разных факторов: возраста ребенка, уровня его развития, клинической картины. У взрослых и детей старшего возраста равноправно применяются и объективные, и субъективные тесты; в то время как у детей первых трех лет жизни использование психоакустических методов сильно ограничено в силу возраста, и основное место в диагностике занимают объективные тесты. В данном пособии будут подробно представлены объективные методы исследования слухового анализатора.

ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА

Импедансометрия

В настоящее время метод импедансометрии имеет большое значение в диагностике нарушений слуха, так как дает объективную оценку состояния проводящей системы среднего уха и возможность дифференциальной и топической диагностики. Быстрота и простота выполнения данной процедуры позволяют использовать этот тест в амбулаторных условиях и не требуют длительного

3

обучения персонала. Исследование может выполняться многократно, что позволяет использовать его результаты в качестве мониторинга состояния среднего уха и объективной оценки эффективности лечения. Немаловажно также и отсутствие возрастных ограничений для проведения исследования, которое возможно проводить с первых дней жизни.

Терминология и исторические сведения

Импедансометрия (импедансная аудиометрия) включает в себя два исследования: тимпанометрию и регистрацию акустического рефлекса.

Тимпанометрия – метод автоматической регистрации изменения (сдвига) акустической проводимости (адмиттанса) среднего уха при принудительном изменении барометрического давления воздуха в герметично закрытом наружном слуховом проходе.

Акустическая рефлексометрия – метод автоматической регистрации изменения (сдвига) акустической проводимости (адмиттанса) среднего уха при воздействии звукового стимула.

Акустический адмиттанс – это акустическая проводимость структур среднего уха (в меньшей степени наружного и внутреннего), и соответственно акустический импеданс – их акустическое сопротивление.

Термин импеданс (от лат. impedio – препятствую) придуман британским физиком и инженером О. Хэвисайдом в 1886 году при разработке теории электрической цепи и означает сопротивление, оказываемое объектом или системой, потоку энергии.

Импеданс среднего уха зависит от трех компонентов: жесткости, массы, трения. Жесткость системы создают: барабанная перепонка, мембрана круглого ок-

на, связки слуховых косточек, сухожилия и мышцы среднего уха, замкнутые воздушные полости в среднем ухе и наружном слуховом проходе.

Массу (инерцию) создают: слуховые косточки, расслабленная часть барабанной перепонки, перилимфа, воздушные полости сосцевидного отростка.

Трение создают: барабанная перепонка, сухожилия и связки, вязкость перилимфы.

Величина акустического импеданса в основном складывается из значений импеданса барабанной перепонки, слуховых косточек и наружного слухового прохода.

Единица эквивалентного объема наружного слухового прохода (мл или см3) – величина, в которой измеряется акустический импеданс. При частоте зондирующего тона 226 Гц, применяемой при стандартной тимпанометрии, значение импеданса численно равно объему воздуха в замкнутой полости. Тимпанометр, фиксирует изменения УЗД во время исследования и автоматически переводит их в единицы эквивалентного объема наружного слухового прохода (мл или см3).

Со временем появилась возможность проведения многокомпонентной, многочастотной и высокочастотной тимпанометрии, что значительно расширило диагностические возможности метода.

Многочастотная тимпанометрия (МЧТ) проводится с использованием зондирующих тонов разных частот. Клиническое применение МЧТ впервые

4

было продемонстрировано Колетти (Colletti) в 1976 г. Цель применения – дифференциальная диагностика таких состояний, как отосклероз, разрыв и аномалии развития цепи слуховых косточек.

Высокочастотная тимпанометрия (ВЧТ) отличается от обычной тимпано-

метрии использованием зондирующего тона более высокой частоты – 678 или 1000 Гц. Высокочастотная тимпанометрия (1000 Гц) является оптимальным методом исследования у новорожденных и детей до 6 месяцев (у недоношенных детей применяется до корригированного возраста 6 месяцев). Это связано с тем, что у детей первых месяцев жизни компонент массы превышает компонент жёсткости. ВЧТ применяется также для диагностики заболеваний среднего уха, повышающих массу системы (например, разрыв цепи слуховых косточек).

История разработки и использования импедансометрии начинается в конце 30-х годов с работы немецкого врача Отто Метца (Otto Metz) над модификацией механического моста для его применения в оценке состояния среднего уха. Интенсивные исследования, проводимые в течение нескольких лет, позволили Метцу определить акустическое поглощение и фазовые характеристики как в норме, так и при патологии уха. В 1946 Метц представил результаты работы в своей диссертации «Акустический импеданс, измеренный на нормальных и больных ушах». Это была первая работа по систематическому измерению акустического импеданса, выполненная с помощью механического моста. Однако созданный им механический акустический мост был неудобен для практического использования. Джозеф Звислоцкий (J. Zwislocki) усовершенствовал и внедрил его в клиническую практику, а в 1959 году Terkildsen и Thomsen опубликовали первые результаты, полученные с использованием электроакустического моста; разработанный ими метод получил название «тимпанометрия». Применение акустической импедансометрии в практической медицине началось с 1970-х годов.

Тимпанометрия

Методика проведения

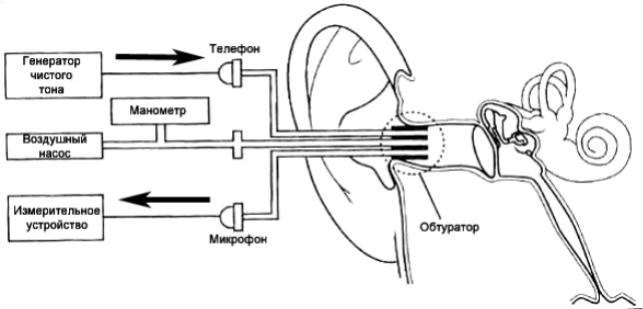

Для проведения исследования в наружный слуховой проход (НСП) герметично вставляется обтуратор (зонд) с ушным вкладышем, который подбирается индивидуально.

Зонд соединен:

1)с воздушным насосом, который изменяет давление в наружном слуховом проходе;

2)со звуковым генератором, который подает сигнал в наружный слуховой проход;

3)с микрофоном, который принимает отраженный сигнал.

При стандартной тимпанометрии в герметично закрытый НСП подается «зондирующий сигнал» частотой 226 Гц интенсивностью 85 дБ УЗД. Микрофон регистрирует уровень звукового давления (УЗД), отраженное барабанной перепонкой и стенками НСП на фоне постепенного изменения давления в НСП от +200 мм вод.ст. до -400 мм вод.ст. (при необходимости проводится исследо-

5

вание в расширенном диапазоне давления +200 мм вод.ст. до -600 мм вод.ст). Исследование занимает несколько секунд.

Рис. 1. Схема устройства тимпанометра.

Принцип метода

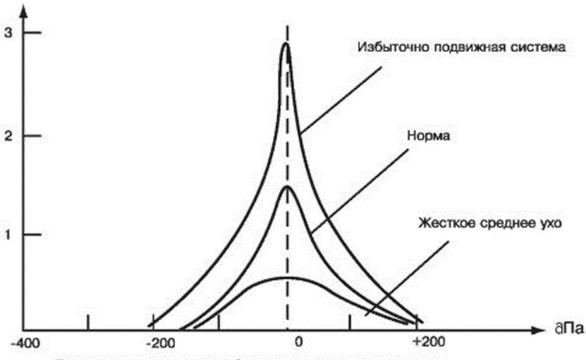

Во время исследования изначально в НСП создается высокое положительное давление воздуха, барабанная перепонка втягивается в барабанную полость, ограничивается подвижность, увеличивается ее натяжение (жесткость), в результате повышается импеданс. В этот момент большая часть энергии «зондирующего сигнала» отражается от барабанной перепонки. Создается высокий УЗД в НСП, который фиксируется микрофоном зонда. Тимпанометр автоматически переводит результат в единицы эквивалентного объема наружного слухового прохода (мл или см3). Далее в ходе исследования давление в НСП снижается, подвижность барабанной перепонки увеличивается. Снижается импеданс, повышается акустическая проводимость (адмиттанс), а, значит, большая часть звуковой энергии проходит в среднее ухо. УЗД в НСП снижается. Самый низкий импеданс будет наблюдаться в случае равного давления в НСП и барабанной полости.

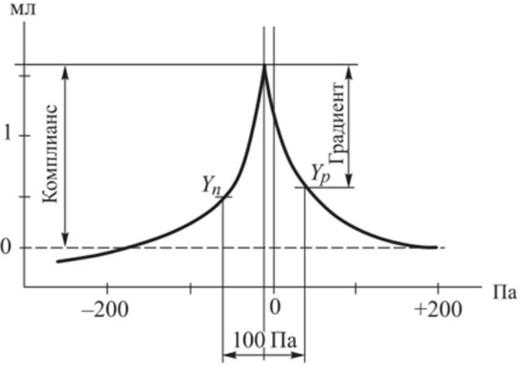

Результаты измерений представляются в виде количественных характеристик и графика – тимпанограммы. По оси абсцисс откладываются показатели изменения давления в наружном слуховом проходе (в декаПаскалях – daPa или в мм вод.ст.). По оси ординат – показатели эквивалентного объема (в мл или см3). К количественным характеристикам относятся: остаточный объем наружного слухового прохода; величина податливости (комплианса); величина давление при котором регистрируется пик; градиент. Полученные данные требуют клинической интерпретации, которая проводится врачом оториноларингологом.

Интерпретация тимпанограмм.

Чаще всего результаты исследования оценивают по форме тимпанограмм, на которую могут влиять частота зондирующего сигнала, скорость и направление изменения давления в слуховом проходе, границы изменения давления, чувст-

6

вительность регистрирующего устройства, а также по количественным характеристикам.

Остаточный объем наружного слухового прохода (Еar volume) – представляет собой объем воздушного пространства от ушного вкладыша до барабанной перепонки, измеренный при давлении в НСП +200 мм вод.ст. Норма: от 0,2 до 2 мл. Снижение объема может говорить о наличии серной пробки, инородного тела, неправильной установке вкладыша; повышение объема – о наличии перфорации, неплотно вставленном вкладыше.

Величина податливости (комплианса) (Compliance) – представляет собой амплитуду (высоту) пика тимпанометрической кривой. Выявляется, при выравнивании давления в барабанной полости и НСП. Характеризует степень податливости системы среднего уха. Пик может отсутствовать. В норме у взрослых составляет от 0,3 до 1,7 mmho и у детей от 0,2 до 1,55 mmho. Также может выражаться в см3 или мл (рис. 2).

Давление пика (Tympanometric Peak Pressure) – давление, на котором регист-

рируется пик комплианса. Является непрямым показателем давления в барабанной полости. В норме от +50 до -100 и даже -150 daPa (рис. 2).

Градиент – ширина тимпанограммы на уровне 50% высоты амплитуды пика комплианса. Увеличение ширины кривой может свидетельствовать о наличии жидкости в барабанной полости (рис. 2).

Рис. 2. Тимпанометрическая кривая, тип А (комплианс, давление пика).

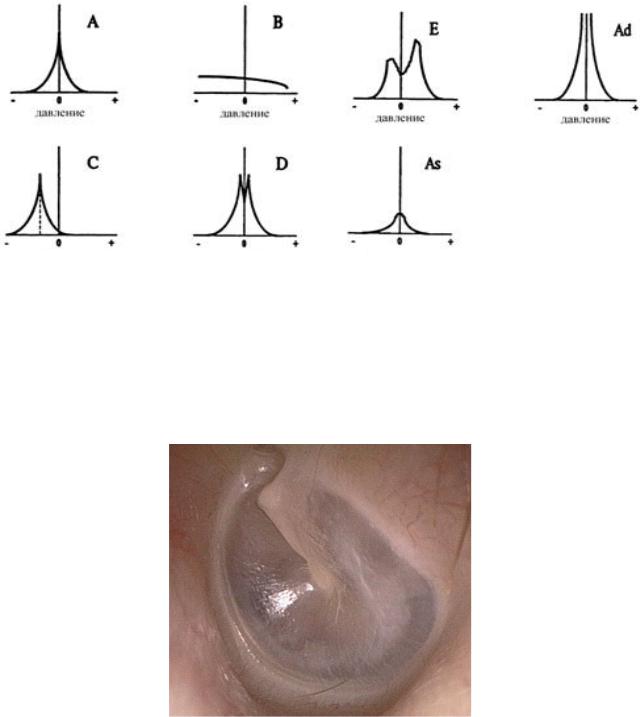

Существуют различные классификации форм тимпанограмм. В настоящее время наиболее распространенной является классификация американского ученого Джеймса Джергера (J. Jerger), разработанная им в 1970 году. Согласно этой классификации выделяют 7 типов тимпанометрических кривых которые соответствуют наиболее распространенной патологии среднего уха (рис. 3).

7

давление |

|

давление |

|

|

|

|

|

|

|

давление |

|

|

|||

|

|

давление |

|||||

|

|||||||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

давление давление давление

Рис. 3. Типы тимпанометрических кривых по J. Jerger (1970).

Тип А: симметричная кривая, пик давления которой находится в диапазоне от -150 до +100 daPa, пик податливости 0,2 – 2,5 mmhos.

Регистрируется в норме и при некоторых случаях отосклероза (на ранней стадии).

Соответствует нормальной отоскопической картине (рис 4).

Рис. 4. Эндофотография нормальной барабанной перепонки (клиническое наблюдение). Тимпанограмма типа А.

o Тип As (shallow): регистрируется при повышении жесткости системы среднего уха. Пик давления также находится в диапазоне от -150 до +100 daPa, а пик податливости меньше 0,2 mmhos. За счет снижения амплитуды зубца и сглаженности пика податливости тимпанограмма выглядит несколько уплощенной. Данный тип встречается при клейком ухе, утолщенной или рубцово измененной барабанной перепонке, а также при фиксации подножной пластинки стремени, в т.ч. вследствие отосклероза (рис.5).

8

o Тип Ad (deep): регистрируется при повышенной подвижности барабанной перепонки. Пик давления также находится в диапазоне от -150 до +100 daPa, а пик податливости больше 2,5 mmhos. Значения адмиттанса могут превышать рабочий диапазон тимпанометра, тогда зубец не визуализируется, и тимпанограмма приобретает «разомкнутый» вид. Данный тип тимпанограммы встречается при гипотонусе, атрофических изменениях барабанной перепонки, разрыве цепи слуховых косточек (рис. 5).

Рис. 5. Тимпанометрическая кривая (тип А, Ad, As)

Тип B: представляет собой уплощенную кривую без выраженного пика. Клиническая интерпретация тимпанограммы типа В невозможна без показателя остаточного объема наружного слухового прохода.

o Тип B (при нормальном объеме НСП) чаще всего регистрируется при средних отитах. Патологическое отделяемое (транссудат, экссудат) в барабанной полости практически несжимаемо. В связи с этим изменение давления в наружном слуховом проходе в ходе тимпанометрии не приводит к изменению импеданса. Чувствительность метода в диагностике экссудата в барабанной полости составляет 90–95%. Тип В может регистрироваться и при адгезивных средних отитах. Рубцовая фиксация перепонки к медиальной стенке барабанной полости и рубцовая фиксация цепи слуховых косточек резко ограничивают подвижность системы. Дифференциальная диагностика заболеваний среднего уха при одинаковой тимпанограмме типа В проводится с помощью ото- и отомикроскопии (рис. 6).

o Тип B (при сниженном объеме НСП) может быть связан с тем, что НСП обтурирован серной пробкой или инородным телом. Также он выявляется, если ушной вкладыш вставлен неправильно и упирается в стенку НСП, что часто бывает у детей.

9