- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. Многоэшелонные системы

- •2. Классы конфликтов

- •3. Описание ситуации конфликта

- •5. Постановка задачи разрешения конфликта

- •6. Требования к механизму управления природопользованием

- •6.1. Условие минимизации общественных издержек загрязнения

- •6.2. Механизмы управления природопользованием

- •Библиографический список

идет о конфликте, в котором удается с высокой степенью уверенности формулировать цели сторон и условия, в которых они принимают решения. Если же такие предположения оказываются недостаточно обоснованными, а мотивы поведения сторон и внешние условия принятия решения характеризуются неопределенностью, то используемый подход будет лишь необходимым этапом предварительного анализа задачи.

Несмотря на наличие теоретической классификации определить класс реального конфликта без подробного исследования невозможно.

Проблемы, возникающие в процессе функционирования многоэшелонных систем, имеют свою специфику: речь идет не о противостоянии систем, а об анализе влияния на эффективность деятельности системы верхнего иерархического уровня решений, самостоятельно принимаемых системой нижестоящего уровня, при координирующем воздействии со стороны верхнего уровня.

На языке многоэшелонных систем может быть описано, в частности, функционирование сложных военно-технических систем. Но исследуемая здесь ситуация конфликта относится к сугубо гуманитарной, эколого-экономической сфере, поскольку она достаточно проста для формализации и может быть разрешена с использованием простых аналитических методов.

3. Описание ситуации конфликта

Производственная деятельность человека противоречива по своей природе. С одной стороны, она обеспечивает потребителей необходимыми благами (товарами и услугами) и поставляет средства в бюджет государства, с другой стороны, является потребителем природных ресурсов и виновником их истощения, а также снижения качества окружающей среды (ОС), вызванного ее загрязнением1.

Структура сложной организационно-технической системы (СОТС), включающей в себя природную, экономическую и социальную подсистемы, представлена на рис. 2.

1 Загрязнение ОС – влияние человеческой практической деятельности на среду, нарушающее ее природную структуру и наносящее устойчивый вред сообществам живых организмов.

8

Rпр |

|

|

|

|

|

|

Производствен- |

|

|

|

|

|

|

|

R тр |

|

|

|

|

|

ная подсистема |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

Q P

Социальная

подсистема

Pсоц

Природная

подсистема

Рис. 2. Структура СОТС природопользования: Rпр – природные ресурсы; R тр – трудовые ресурсы; Q – объем произведенных товаров и услуг; P – объем произведенного производственной подсистемой загрязнения; – качество окружающей среды; Pсоц – объем загрязнения, произведенного социальной подсистемой

Из трёх «участников» описанной системы только один – социальная подсистема – воспринимает ситуацию как противоречивую, являясь потребителем противоречивых благ: рост объема товаров и услуг приводит к снижению качества окружающей среды2. Можно было бы сказать, что конфликтуют производственная и природная подсистемы, что отражается на интересах подсистемы социальной. Но если производственная подсистема может быть представлена как активная, принимающая решения о стратегии своего поведения, то природная сопротивляется загрязнению лишь в пределах своего восстановительного потенциала 3. Если этот потенциал достаточен, что-

2Качество окружающей среды – способность ОС во взаимодействии с обществом в течение длительного времени выполнять функции среды обитания и жизнедеятельности; пространственного базиса для расселения, размещения и развития производства; источника ресурсов; хранилища генофонда, которое требует для своего воспроизводства общественных затрат

3Восстановительный потенциал природы – обобщенная характеристика, ко-

личественно соответствующая максимальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и переносить в течение длительного времени совокупность

9

бы в условиях воздействия со стороны производственной системы обеспечить неизменность качества ОС и неистощимость природных ресурсов, то проблема взаимоотношений с природной подсистемой не возникает (рис. 3).

Rпр |

|

|

|

Р |

|

Производственная |

|

||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Rтр |

подсистема |

|

|

|

|

|

Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Социальная

подсистема

=const

=const

Рис. 3. Структура СОТС природопользования при высоком восстановительном потенциале природы

Современное общество давно преодолело границу, определённую восстановительным потенциалом природы, и продолжающийся рост потребления приводит к истощению природных ресурсов и ухудшению качества ОС. Отрицательные обратные связи между природными и трудовыми ресурсами неэффективны, так как постоянные времени процессов разрушения и восстановления как природной, так и социальной подсистем несоизмеримы. Совершенно очевидно, что, ввиду высокой инерционности их восстановления, ощутимые воздействия производственной системы возникнут тогда, когда последствия станут необратимыми.

Таким образом, глобальный конфликт между производственной деятельностью человека и возможностями самовосстановления ОС не удается разрешить в рамках описанной системы без вмешательства каких-либо управляющих механизмов.

К такому же выводу приходит и экономическая теория, объясняющая неспособность свободного конкурентного рынка к саморегуляции при разрешении экологических проблем.

реципиентов и экологических систем без нарушения их структурных и функциональных свойств.

10

Если бы в процессе производства все используемые ресурсы являлись частной собственностью и имели цену, а производитель расплачивался за ущерб, причиняемый ОС, а через нее другим участникам рынка, то издержки производителя были бы выше. Но свободный рынок не учитывает затрат, связанных с окружающей средой.

Таким образом, без вмешательства государства невозможно ввести в состав издержек предприятия природоохранные издержки, так как природные ресурсы не имеют цены, а нанесение ущерба третьим лицам не требует компенсации.

В конце 20-го века человечество пришло к осознанию того факта, что качество окружающей среды является таким же потребительским благом, как товары и услуги. Требование паритета экономических и экологических интересов заложено в выработанную в 1989 г. странами «большой семерки» концепцию экологически устойчивого раз-

вития: для обеспечения устойчивого развития совокупная техногенная нагрузка4 на ОС (или природоемкость производства) не должна превышать восстановительный потенциал (или экологическую тех-

ноемкость) территории. Следствием такого подхода явилось включение экологического фактора в экономический анализ, предполагающий переход от охраны ОС вопреки экономическому росту к охране вместе с экономическим ростом [4].

Внедрение управляющих механизмов должно содействовать снижению природоемкости производства и повышению восстановительного потенциала природы.

4. Проблема устойчивого развития на региональном уровне. Формирование математических моделей целевых функций систем, уполномоченных принимать решения

Рассмотрим эколого-экономические проблемы регионального уровня без учета взаимодействий с внешними системами. Тогда при сохранении структуры изучаемой системы (см. рис. 2) место производственной системы займут предприятия региона, место социальной подсистемы – население региона, место природной – природная среда территории региона.

Один из подходов концепции устойчивого развития базируется на требовании стабилизации качества ОС, предотвращения роста эко-

4 Совокупная техногенная нагрузка – весь ущерб, который наносится природным объектам и ресурсам, состоянию ОС и здоровью людей строительством и эксплуатацией хозяйственных объектов, их отходами и продуктами.

11

логического долга при постоянном экономическом росте. Под экологическим долгом при этом понимается выраженная в денежной форме задолженность общества перед природой или затраты, необходимые для обезвреживания ущерба, причиненного окружающей среде производственной деятельностью [4]. Таким образом, в целях устойчивого развития необходимо, чтобы затраты на компенсацию ущерба были адекватны самому ущербу.

Рассмотрим вопрос об адекватной оценке ущерба через призму функций спроса и предложения. Причем объектом спроса и предложения будет являться качество окружающей среды. Такой подход вполне оправдан тем, что любые действия, связанные со снижением загрязнения ОС, могут рассматриваться как процесс «производства качества ОС». Функция спроса на качество ОС при этом достаточно условна, поскольку не может оперировать понятием «цена блага», а формируется на основе условного понятия «готовность заплатить»5 ( [ руб]). Аргументом при этом является качество ОС ( ), под каковым будем понимать устраненное загрязнение (рис. 4). При такой интерпретации можно указать предельное значение качества ОС ( пр), соответствующее полному устранению произведенного загрязнения.

φ, руб

η1 |

ηпр |

η, кг |

Рис. 4. «Готовность заплатить» за качество ОС

Специфика качества ОС, интерпретируемого как благо, заключается в том, что потребитель, готовый платить за него определенную сумму, ощущает недопоставку этого блага как причиненный ему ущерб. В соответствии с рис. 4 можно определить ущерб (U[руб.]), причиненный потребителю снижением качества ОС до уровня 1:

5 Готовность заплатить – сумма, которую потребитель готов заплатить за определенные удобства, связанные с ОС, даже если в действительности он ничего не платит.

12

U ( 1 ) ( пр ) ( 1 ) . |

(1) |

Иначе говоря, при осуществлении производителем природоохранных затрат в размере U потребитель будет воспринимать ситуацию как эквивалентную полному устранению загрязнения или его последствий.

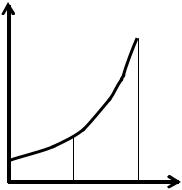

При рассмотрении качества ОС как блага, измеряемого в единицах устраненного загрязнения, можно говорить о том, что производителем этого блага является природопользователь, вкладывающий деньги в природоохранную деятельность. Тогда зависимость предельных природоохранных издержек [руб./единица качества ОС] от качества ОС может быть представлена в виде кривой (рис. 5). Зависимость является по крайней мере монотонно возрастающей, поскольку устранение единицы загрязнения при высоком его уровне требует менее дорогостоящих технологий, чем при низком.

γ,

η1 |

ηпр η, кг |

Рис. 5. Производственная функция очистки

Издержки производителя (V [руб.]) на производство качества ОС ( 1) определятся площадью под кривой предельных издержек:

η1 |

|

|

V |

γ(η)dη. |

(2) |

0 |

|

|

В действительности же, как явствует из рис. 2, производитель никак не заинтересован в устранении произведенного им загрязнения и компенсации причиненного ущерба. В конечном итоге «экологиче-

13