- •Биохимия теория

- •1. Аминокислоты. Классификация (по структуре, по характеру r-групп, заменимые и незаменимые).

- •2. Физико-химические свойства ак.

- •3. Первичная структура белка. Характеристика пептидной связи.

- •4. Вторичная структура белка. Альфа- спираль и бета – складчатый слой.

- •5. Третичная структура белка и силы ее стабилизирующие.

- •6. Четвертичная структура белка. Понятия о денатурации и деструкции.

- •7. Кооперативный эффект связывания кислорода гемоглобином..

- •8. Отличия ферментов от неорганических катализаторов.

- •9. Классификация ферментов с примерами реакций на каждый класс.

- •10. Влияние температуры, pH и концентрации фермента на скорость ферментативной реакции.

- •11. Влияние концентрации субстрата на скорость ферментативной реакции. Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен.

- •12. Ингибирование ферментов. Конкурентное ингибирование.

- •13. Ингибирование ферментов. Неконкурентное ингибирование.

- •14. Аллостерические ферменты.

- •15. Активный центр фермента и его свойства.

- •16. Кофакторы и коферменты. Классификация.

- •17. Молекулярные механизмы ферментативного катализа.

- •18. Способы определения активности фермента. Единицы измерения. Понятие об удельной и молярной активности.

- •20. Изоферменты.

- •21. Моносахариды. Представители и свойства. Функции углеводов.

- •22. Производные моносахаридов.

- •23. Дисахариды. Восстанавливающие и невосстанавливающие сахара.

- •24. Гомо- и гетерополисахариды.

- •25. Переваривание углеводов в жкт.

- •26. Липиды. Классификация липидов и их функции.

- •27. Жирные кислоты. Их роль в организме.

- •28. Эйказаноиды и простагландины.

- •29. Фосфолипиды (Фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин, фосфатидилинозитол).

- •30. Сфинголипиды. Церамиды. Ганглиозиды

- •31. Неомыляемые липиды. Холестерин и его свойства.

- •32. Распад липидов в жкт. Специфичность фосфолипаз.

- •33. Химический состав нуклеиновых кислот. Правила Чаргаффа.

- •34. Структурная организация олиго- и полинуклеотидов. Характеристика первичной структуры днк.

- •35. Вторичная структура днк. Формы двойной спирали.

- •36. Третичная структкура днк.

- •37. Структура и свойства рибосомальных, матричных и транспортных рнк

- •38. Биосинтез белка. Стадии активации и инициации.

- •39. Биосинтез белка. Стадии элонгации и терминации.

- •40. Ингибиторы биосинтеза белка. Механизм действия дифтерийного токсина.

- •41. Витамины, классификация. Антивитамины. Несовместимость витаминов. Особенности водорастворимых витаминов.

- •42. Жирорастворимые витамины (a, d, e, k).

- •43. Водорастворимые витамины группы b (b1, b2, b3, b6, b12).

- •44. Фолиевая кислота и витамин с.

- •45. Пути превращения углеводов. Реакции гликолиза и его регуляция.

- •49. Работа цикла трикарбоновых кислот(цтк). Анаплеротические реакции цтк.

- •50. Методы выделения белковых молекул.

- •51. Окисление жирных кислот с четным числом углеродных атомов.

- •52. Окисление жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов.

- •53. Биосинтез жирных кислот.

- •57. Пути превращения аминокислот в организме человека. Глюкогенные и кетогенные аминокислоты.

- •58. Синтез кетоновых тел, их роль для организма человека.

- •59. Цикл мочевины.

- •60.Обмен пуринов (распад и синтез) у человека.

- •61. Обмен пиримидинов (распад и синтез) у человека

- •62. Гормоны гипоталамуса и гипофиза.

- •63. Гормоны надпочечников (коркового и мозгового слоя)

- •64. Гормоны щитовидной железы.

- •65. Гормоны поджелудочной железы.

- •66. Половые гормоны.

- •67.Глюкозо-аланиновый и глюкозо-лактатный путь, роль в организме человека.

- •68.Дыхательная цепь митохондрий. Характеристика переносчиков.

- •69.Хемиоосмотическая модель п.Митчелла (основные постулаты и доказательства).

- •70. Ингибиторы и разобщители дыхательной цепи митохондрий.

20. Изоферменты.

Ответ.

Изоферменты

– это множественные формы одного

фермента, катализирующие одну и ту же

реакцию, но отличающие по физическим и

химическим свойствам (сродству к

субстрату, максимальной скорости

катализируемой реакции, электрофоретической

подвижности, разной чувствительности

к ингибиторам и активаторам, оптимуму

рН и термостабильности). Изоферменты

имеют четвертичную структуру, которая

образована четным количеством субъединиц

(2, 4, 6 и т.д.). Изоформы фермента образуются

в результате различных комбинаций

субъединиц. В качестве примера можно

рассмотреть лактатдегидрогеназу (ЛДГ),

фермент, который катализирует обратимую

реакцию: пируват ←ЛДГ→ лактат. ЛДГ

существует в виде 5 изоформ, каждая из

которых состоит из 4-х протомеров

(субъединиц) 2 типов М (muscle) и Н (heart). Синтез

протомеров М и Н типа кодируется двумя

разными генетическими локусами.

Изоферменты ЛДГ различаются на уровне

четвертичной структуры: ЛДГ1(НННН),

ЛДГ2(НННМ), ЛДГ3(ННММ), ЛДГ4(НМММ), ЛДГ5(ММММ).

Полипептидные цепи Н и М типа имеют

одинаковую молекулярную массу, но в

составе первых преобладают карбоновые

аминокислоты, последних – диаминокислоты,

поэтому они несут разный заряд и могут

быть разделены методом электрофореза.

Кислородный обмен в тканях влияет на

изоферментный состав ЛДГ. Где доминирует

аэробный обмен, там преобладают ЛДГ1,

ЛДГ2 (миокард, надпочечники), где анаэробный

обмен - ЛДГ4, ЛДГ5(скелетная мускулатура,

печень). В процессе индивидуального

развития организма в тканях происходит

изменение содержания кислорода и изоформ

ЛДГ. У зародыша преобладают ЛДГ4, ЛДГ5.

После рождения в некоторых тканях

происходит увеличение содержания ЛДГ1,

ЛДГ2. Существование изоформ повышает

адаптационную возможность тканей,

органов, организма в целом к меняющимся

условиям. По изменению изоферментного

состава оценивают метаболическое

состояние органов и тканей. Изоформы

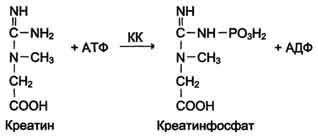

креатинкиназы. Креатинкиназа (КК)

катализирует реакцию образования

креатинфосфата:

Молекула

КК - димер, состоящий из субъединиц двух

типов: М (от англ, muscle - мышца) и В (от англ,

brain - мозг). Из этих субъединиц образуются

3 изофермента - ВВ, MB, MM. Изофермент ВВ

находится преимущественно в головном

мозге, ММ - в скелетных мышцах и MB - в

сердечной мышце. Изоформы КК имеют

разную электрофоретическую подвижность.

Активность КК в норме не должна превышать

90 МЕ/л. Определение активности КК в

плазме крови имеет диагностическое

значение при инфаркте миокарда (происходит

повышение уровня МВ-изоформы). Количество

изоформы ММ может повышаться при травмах

и повреждениях скелетных мышц. Изоформа

ВВ не может проникнуть через

гематоэнцефалический барьер, поэтому

в крови практически не определяется

даже при инсультах и диагностического

значения не имеет.

Молекула

КК - димер, состоящий из субъединиц двух

типов: М (от англ, muscle - мышца) и В (от англ,

brain - мозг). Из этих субъединиц образуются

3 изофермента - ВВ, MB, MM. Изофермент ВВ

находится преимущественно в головном

мозге, ММ - в скелетных мышцах и MB - в

сердечной мышце. Изоформы КК имеют

разную электрофоретическую подвижность.

Активность КК в норме не должна превышать

90 МЕ/л. Определение активности КК в

плазме крови имеет диагностическое

значение при инфаркте миокарда (происходит

повышение уровня МВ-изоформы). Количество

изоформы ММ может повышаться при травмах

и повреждениях скелетных мышц. Изоформа

ВВ не может проникнуть через

гематоэнцефалический барьер, поэтому

в крови практически не определяется

даже при инсультах и диагностического

значения не имеет.

21. Моносахариды. Представители и свойства. Функции углеводов.

Ответ.

Моносахариды (монозы) являются

бифункциональными соединениями. В их

молекулах одновременно содержатся

карбонильная (альдегидная или кетонная)

и несколько гидроксильных групп, т. е.

моносахариды представляют собой

полигидроксикарбонильные соединения

— полигидроксиальдегиды и полигидроксикетоны.

В зависимости от этого моносахариды

подразделяются на альдозы (в моносахариде

содержится альдегидная группа) и кетозы

(содержится кетогруппа). Например,

глюкоза — это альдоза, а фруктоза — это

кетоза. В зависимости от числа атомов

углерода в молекуле моносахарид

называется тетрозой, пентозой, гексозой

и т. д. Если объединить последние два

типа классификации, то глюкоза — это

альдогексоза, а фруктоза — кетогексоза.

Большинство встречающихся в природе

моносахаридов — это пентозы и гексозы.

Моносахариды являются углеводами,

которые не гидролизуются с образованием

более простых углеводов. Глюкоза,

или виноградный сахар, входит в состав

сока многих фруктов и ягод, в том числе

винограда, и является самым распространённым

углеводом. Глюкоза относится к шестиатомным

моносахаридам, то есть относится к ряду

гексоз. В свободном виде глюкоза

содержится в плодах, цветах и других

органах растений, в мёде, а также в

животных тканях (в крови, мозге, мышцах).

В природе глюкоза существует преимущественно

в виде Д–изомера и является важнейшим

источником энергии в организмах животных,

человека и микроорганизмов. Глюкоза —

бесцветное кристаллическое вещество

сладкого вкуса, хорошо растворимое в

воде. Растворы глюкозы используются в

медицине для внутривенных инъекций,

так как обеспечивают дополнительное

питание организма быстро усваиваемыми

углеводами. Повышение концентрации

глюкозы в крови приводит к усилению

выработки гормона поджелудочной железы

— инсулина, отвечающего за быстрый

метаболизм углеводов в организме. В

организме глюкоза подвергается сложным

биохимическим превращениям, в результате

которых образуется углекислый газ и

вода и выделяется энергия в соответствии

с итоговым уравнением:

![]() Этот процесс протекает ступенчато, с

медленным выделением энергии. Большое

значение имеют биохимические процессы

брожения глюкозы. Так, при квашении

капусты, огурцов, молока, при силосовании

кормов происходит молочнокислое брожение

глюкозы (образуется молочная кислота).

При производстве пива и вина используется

спиртовое брожение глюкозы, в результате

которого образуется этиловый спирт.

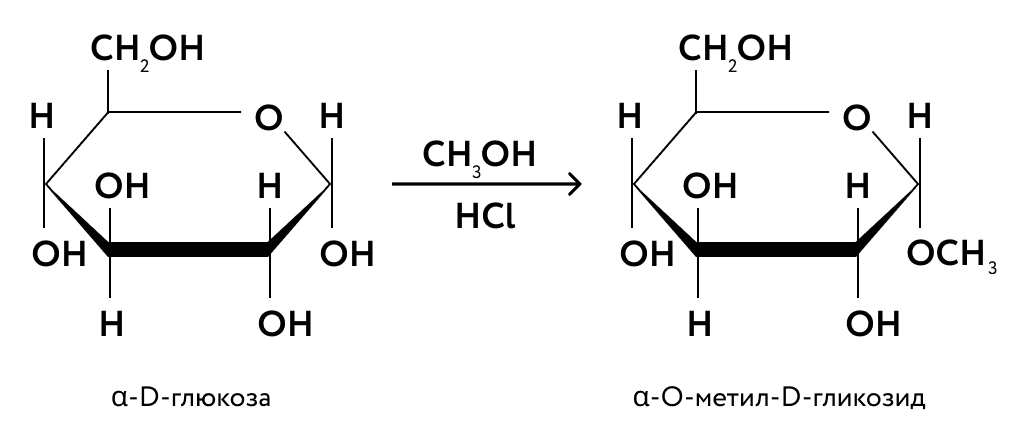

При взаимодействии глюкозы со спиртами

образуются простые эфиры:

Этот процесс протекает ступенчато, с

медленным выделением энергии. Большое

значение имеют биохимические процессы

брожения глюкозы. Так, при квашении

капусты, огурцов, молока, при силосовании

кормов происходит молочнокислое брожение

глюкозы (образуется молочная кислота).

При производстве пива и вина используется

спиртовое брожение глюкозы, в результате

которого образуется этиловый спирт.

При взаимодействии глюкозы со спиртами

образуются простые эфиры:

Глюкоза

реагирует с карбоновыми кислотами с

образованием сложных эфиров, то есть

пять гидроксильных групп глюкозы

вступают в реакцию с кислотами аналогично

спиртам. Как многоатомный спирт реагирует

без нагревания с гидроксидом меди (2) c

образованием алкоголята меди (2)

ярко-синего цвета (качественная реакция

на многоатомные спирты). Глюкоза легко

окисляется до глюконовой кислоты под

действием гидроксида меди (2) при

нагревании, в результате чего образуется

также оксид меди) красного цвета. Глюкоза

легко вступает в реакцию «серебряного

зеркала», окисляясь под действием

аммиачного раствора оксида серебра

(1). Глюкоза способна окисляться под

действием азотной кислоты и с бромной

воды.

Глюкоза

реагирует с карбоновыми кислотами с

образованием сложных эфиров, то есть

пять гидроксильных групп глюкозы

вступают в реакцию с кислотами аналогично

спиртам. Как многоатомный спирт реагирует

без нагревания с гидроксидом меди (2) c

образованием алкоголята меди (2)

ярко-синего цвета (качественная реакция

на многоатомные спирты). Глюкоза легко

окисляется до глюконовой кислоты под

действием гидроксида меди (2) при

нагревании, в результате чего образуется

также оксид меди) красного цвета. Глюкоза

легко вступает в реакцию «серебряного

зеркала», окисляясь под действием

аммиачного раствора оксида серебра

(1). Глюкоза способна окисляться под

действием азотной кислоты и с бромной

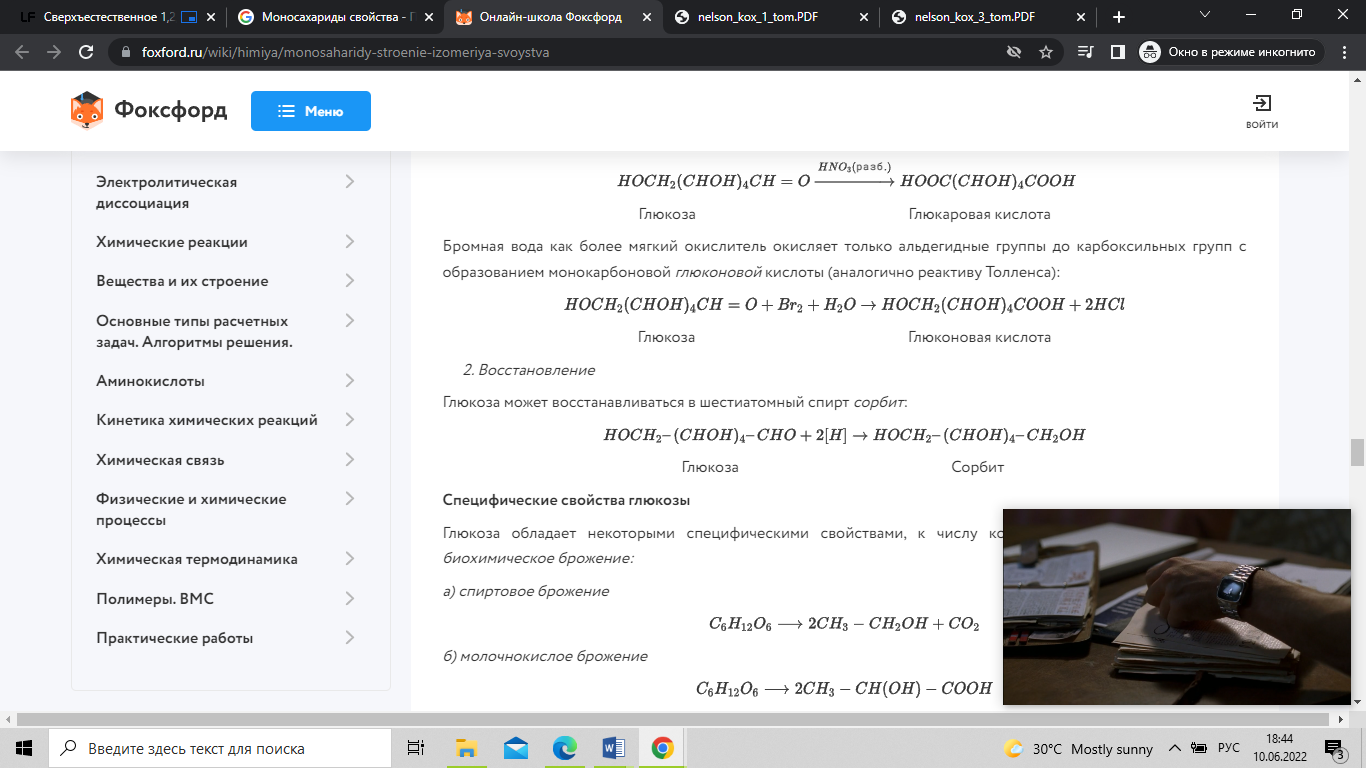

воды.  Азотная

кислота окисляет глюкозу до дикарбоновой

кислоты – глюкаровой (или сахарной)

кислоты.

Азотная

кислота окисляет глюкозу до дикарбоновой

кислоты – глюкаровой (или сахарной)

кислоты.

Глюкоза

обладает некоторыми специфическими

свойствами.

Глюкоза может быть получена гидролизом природных веществ, в состав которых она входит. Её получают гидролизом картофельного и кукурузного крахмала кислотами. Фруктоза содержится во фруктах, в пчелином мёде, входит в состав сахара (сахарозы). Фруктоза является изомером глюкозы и имеет ту же молекулярную формулу. Она представляет собой кетогексозу, в которой кето-группа находится у второго углеродного атома в цепи. Фруктоза, как и глюкоза, существует в двух таутомерных формах — в открытой и замкнутой (циклической). От глюкозы фруктоза отличается меньшим размером цикла, который содержит не шесть, а пять атомов (включая кислород). Фруктоза хорошо растворима в воде и имеет более сладкий вкус, чем глюкоза. Поскольку фруктоза, как и глюкоза, является многоатомным спиртом, то вступает в те же реакции с участием гидроксильных групп. Особенностью фруктозы является невозможность окисления кетогруппы до кислоты. В живых организмах углеводы выполняют следующие функции. Структурная и опорная функции. Углеводы участвуют в построении различных опорных структур. Так, целлюлоза является основным структурным компонентом клеточных стенок растений, хитин выполняет аналогичную функцию у грибов, а также обеспечивает жёсткость экзоскелета членистоногих. Защитная роль у растений. У некоторых растений есть защитные образования (шипы, колючки и др.), состоящие из клеточных стенок мёртвых клеток. Пластическая функция. Углеводы входят в состав сложных молекул (например, пентозы (рибоза и дезоксирибоза) участвуют в построении АТФ, ДНК и РНК). Энергетическая функция. Углеводы служат источником энергии: при окислении 1 грамма углеводов выделяются 4,1 ккал энергии и 0,4 г воды. Запасающая функция. Углеводы выступают в качестве запасных питательных веществ: гликоген у животных, крахмал и инулин — у растений. Осмотическая функция. Углеводы участвуют в регуляции осмотического давления в организме. Так, в крови содержится 100—110 мг/л глюкозы, от концентрации глюкозы зависит осмотическое давление крови. Рецепторная функция. Олигосахариды входят в состав воспринимающей части многих клеточных рецепторов или молекул-лигандов.