- •Ботаника теория

- •1. Положение растений в системе живого мира.

- •2. Особенности растительного организма в сравнении с организмами «нерастительных» царств. Типы питания растений.

- •3. Признаки, характеризующие живое, применительно к растительным организмам.

- •4. Уровни организации живого и разделы науки о растениях. Объекты и явления, изучаемые в данных разделах.

- •5. Основные компоненты растительной клетки, выявляемые с помощью световой микроскопии. Типы многоядерных клеток у растений. Сингамия.

- •6. Цитоплазма растительной клетки: ее организация и движение.

- •7. Биомембраны, эндоплазматическая сеть, диктиосомы и везикулы в клетке растений.

- •8. Пластиды растений, их организация и типы.

- •9. Вакуоли растений: организация, типы.

- •10. Митохондрии как компонент клетки растений.

- •11. Роль цитоскелета в растительной клетке. Организация жгутиков у растений и растительноподобных организмов.

- •12. Ядро, хромосомы и рибосомы как компоненты растительной клетки.

- •13. Организация первичной клеточной стенки растений. Ее возникновение в ходе деления клетки.

- •14. Срединная пластинка. Организация вторичной клеточной стенки растений. Одревеснение.

- •15. Плазмодесмы, ситовидные поры, поровые каналы, окаймленные поры и поровые поля в растительных клетках.

- •16. Эндосимбиотическое происхождение органелл. Мозаичная организация клеток эукариот.

- •17. Типы меристем. Камбий.

- •18. Строение верхушечной меристемы побега.

- •19. Строение верхушечной меристемы корня.

- •20. Понятие постоянной ткани. Паренхима и прозенхима, идиобласты. Типы межклетников.

- •Классификация основных тканей

- •21. Виды паренхим.

- •Ответ. Классификация основных тканей

- •22. Возникновение, строение и функции эпидермы и ризодермы. Строение и функция корневых волосков.

- •23. Кутин и кутикула. Организация кутикул.

- •24. Суберин и строение пробковой ткани. Строение и функция чечевичек.

- •25. Функции устьичного аппарата. Строение и расположение устьиц.

- •26. Строение и роль выделительных структур растений: водяные устьица, нектарники, железки, железистые волоски, железистые эмергенцы.

- •27. Волоски (трихомы), их типы и функции. Эмергенцы, их строение и функции.

- •28. Строение и функция эндодермы.

- •29. Строение и функции механической ткани. Колленхима и склеренхима.

- •Классификация механических тканей растений

- •30. Строение клеток и функции флоэмы.

- •31. Строение клеток и функции ксилемы.

- •32. Типы проводящих пучков.

- •33. Строение и функции млечников, смоляных ходов, вместилищ.

- •34. Понятие ценобия и бластемы. Талломная и кормусная организация растений.

- •35. Гомология и аналогия применительно к органам растений. Метаморфозы органов растений.

- •36. Виды симметрии у растений.

- •37. Элементы и структура побега. Типы побегов.

- •38. Видоизмененные побеги: луковицы, розетки, столоны, корневища.

- •39. Типы листорасположения. Орто- и спиростихи.

- •40. Жизненные формы растений по признаку одревеснения и продолжительности жизни.

- •41. Жизненные формы растений по наличию и расположению зимующих частей.

- •42. Типы ветвления побега и роста ветвей относительно вертикали.

- •43. Особые типы побегов: метатопия, каулифлория, выводковые и спящие почки.

- •44. Видоизменения стеблей: запасающие, ассимилирующие, суккулентные, лазающие стебли, колючки.

- •45. Морфологические приспособления растений-паразитов и полупаразитов.

- •46. Гистогенетические зоны побега. Первичное строение побега.

- •47. Стела (стель) и ее типы.

- •48. Образование вторичного утолщения побега.

- •49. Вторичное утолщение побега у однодольных и эвдикот. Сердцевинные лучи.

- •50. Гистология древесины хвойных.

- •51. Гистология древесины покрытосеменных.

- •52. Заболонь и ядро в древесине, образование ядра.

- •53. Гистология луба.

- •54. Гистология корки.

- •55. Элементы листа. Типы жилкования. Фациальность листьев.

- •56. Типы листьев по форме листовой пластинки. Листья простые и сложные.

- •57. Листовая серия. Анизо- и гетерофиллия. Видоизменения листьев.

- •58. Особенности строения ксероморфных листьев.

- •59. Типы корневых систем.

- •60. Первичное строение корня.

- •61. Видоизменения корней.

- •62. Морфология боковых корней. Вторичное строение корня.

- •63. Микоризы и бактериоризы.

- •64. Элементы околоцветника. Спайные и раздельные элементы. Типы сложения элементов околоцветника. Морфология нектарников.

- •65. Строение тычинок и андроцея. Типы цветков в зависимости от организации андроцея.

- •66. Форма пыльцевых зерен и строение оболочки пыльцевого зерна.

- •67. Плодолистики (карпеллы) и строение гинецея. Типы гинецеев в зависимости от срастания плодолистиков.

- •68. Элементы семязачатка. Типы семязачатков.

- •69. Положение завязи в цветках. Типы симметрии цветков.

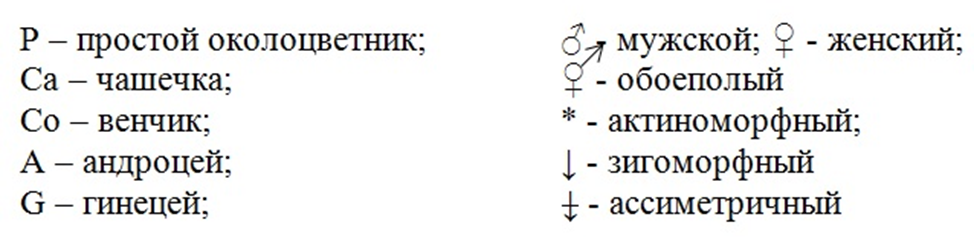

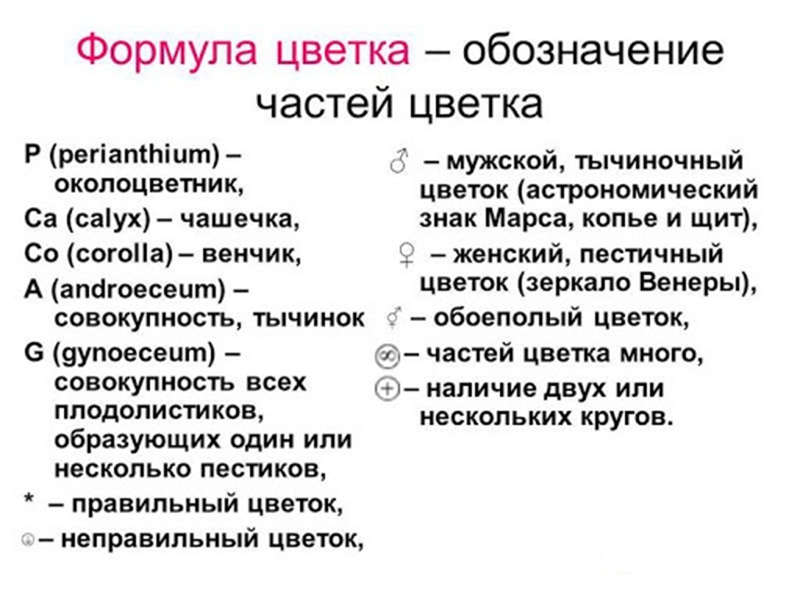

- •70. Условные обозначения в формуле и на диаграмме цветка.

- •71. Элементы соцветия. Соцветия простые и сложные. Псевдантии. Диаграмма соцветия.

- •72. Соцветия монотелические и полителические, закрытые и открытые.

- •73. Типы опыления цветков.

- •74. Возникновение зародыша и эндосперма у покрытосеменных в результате двойного оплодотворения.

- •75. Морфология семени: покровы, типы эндосперма.

- •76. Строение зародыша растений и типы прорастания семян.

- •77. Классификации плодов по различным признакам. Соплодия.

- •78. Типы вскрывающихся плодов.

- •79. Типы невскрывающихся плодов.

- •80. Способы распространения плодов и семян. Приспособления плодов и семян к распространению.

- •81. Классификация экологических факторов, определяющих жизнь растений и растительных сообществ. Общие закономерности действия экологических факторов на живые организмы.

- •82. Взаимоотношения между растительными организмами в сообществе: консорции.

- •83. Роль конкурентных взаимоотношений в формировании растительных сообществ: фитогенное поле, аллелопатия. Эдификаторы и ассектаторы. Виоленты, патиенты и эксплеренты.

- •84. Понятия ”флора“, ”растительность“, ”растительный покров“.

- •85. Геоботаника как наука. Непрерывность и относительная дискретность растительного покрова. Понятие фитоценоза.

- •86. Роль эдафических и орографических факторов в формировании растительного покрова.

- •87. Основные черты растительности Беларуси. Природно-исторические условия формирования современного растительного покрова Беларуси.

- •88. Флористический состав фитоценоза: флористическая полночленность, степень флористического богатства, видовая насыщенность. Представление о минимальной площади выявления флористического состава.

- •89. Понятие ценопопуляции растений. Плотность, жизненность, полночленность ценопопуляции. Варианты размещения особей растений в фитоценозе.

- •90. Вертикальная структура фитоценоза. Ярусность, фитоценотические горизонты, синузии.

- •91. Горизонтальная структура фитоценозов, типы сложения. Мозаичность фитоценозов. Границы между фитоценозами. Свойства экотонов.

- •92. Сезонная и разногодичная изменчивость фитоценозов. Понятие о сукцессиях и сериях сообществ. Климаксовое сообщество.

- •93. Принципы доминантной классификации растительности. Правила наименования синтаксонов.

- •94. Принципы эколого-флористической классификации. Правила наименования синтаксонов.

70. Условные обозначения в формуле и на диаграмме цветка.

Ответ. Для краткой записи строения цветка в ботанике употребляются формулы и диаграммы, которые дают наглядное представление о строении цветка. Формула цветка – это краткое описание строения цветка с помощью букв, цифр и знаков. Каждая часть его обозначается начальной буквой названий цветка. Чашечка называется Calyx (Ca), венчик – Corolla (Со), совокупность тычинок – Androeceum (А), совокупность пестиков – Gynoeceum (G). Простой околоцветник называется Perigonium и обозначается в формуле буквой Р. Количество членов отдельных частей цветка выражается цифрой и обозначается в формуле в виде индекса с правой стороны. Например, венчик пятилепестной – Сa5 или андроцей шестичленный – А6. Если число частей цветка больше 12, тогда вместо цифры пишут знак ∞. В случае срастания между собой частей цветка цифра, указывающая на их количество, заключается в скобки Са(5). В случае частичного срастания частей цветка в формуле через плюс пишут цифру в скобках, например А1+(9). Если части цветка расположены кругами, то цифры, обозначающие их количество в мутовках (кругах), соединяются знаком + (плюс). Например, околоцветник лилии Р3+3. В формулах нужно обозначить тип завязи по расположению на цветоложе (верхняя, нижняя, средняя). Начальные буквы названий частей цветка с индексами пишут в одну строчку, например: Ca(5)Co5A∞G(5). Если завязь верхняя, то цифра, обозначающая количество плодолистиков, подчеркивается снизу, если нижняя – сверху. Например, G(3) или G(5) обозначает, что пестик в цветке один, но он образован тремя или пятью плодолистиками. Условные обозначения формулы цветков: * – актиноморфный цветок; ↑ – зигоморфный цветок; ♂ – тычиночный цветок; ♀ – пестичный цветок. Например, формула цветка капусты * Са4Со4А2+4G(2), яблони *Са(5)Со5А∞G(5), лилии *Р3+3А3+3G(3). Еще более полное представление о строении цветка дает диаграмма, представляющая собой проекцию цветка на плоскость, перпендикулярную его оси. При составлении диаграмм используют следующие условные обозначения: О – ось цветка, серповидными дугами с килем обозначаются чашелистик и прицветный лист, лепестки обозначаются серповидными дугами без киля, тычинки - формой поперечного среза через пыльник, пестик - кольцами, отражающими поперечное сечение через завязь Диаграмму проектируют так, чтобы кроющий лист находился внизу, ось соцветия – сверху, а между ними кругами условными знаками располагались части цветка. При срастании частей цветка в диаграмме условные знаки соединяются между собой линией.

71. Элементы соцветия. Соцветия простые и сложные. Псевдантии. Диаграмма соцветия.

Ответ. Соцветия – это система видоизмененных побегов, несущих цветки. Биологический смысл соцветий: 1) повышают гарантию опыления; 2) повышают гарантию сохранения завязи от повреждения от насекомых или низкой температуры (при неодновременном распускании). По разветвленности главной оси: Простые – если пазушные меристемы полностью идут на формирование боковых цветков с цветоножками; Сложные – в результате деятельности пазушных меристем образуется сложная система разветвлений. Соцветия, у которых цветки располагаются на главной оси, называют простыми. К простым соцветиям относят кисть, колос, початок, головку, корзинку, зонтик, щиток. Соцветие кисть имеют капуста, ландыш, черемуха. В таком соцветии отдельные цветки расположены один за другим на хорошо заметных цветоножках, отходящих от длинной общей оси. Простой колос образуют не имеющие цветоножек (т. е. сидячие) цветки, расположенные на общей оси соцветия, как у подорожника. Початок отличается от колоса толстой, обычно мясистой осью соцветия. Корзинка — это соцветие у подсолнечника, топинамбура, астры, одуванчика, ромашки, осота, бодяка и многих других растений. В таком соцветии обычно многочисленные мелкие сидячие цветки расположены на утолщенном и расширенном ложе соцветия. Снаружи это соцветие защищено зелеными листьями — оберткой. У соцветия головка сидячие цветки находятся на несколько утолщенной укороченной главной оси. Такое шаровидное соцветие образуется у клевера. Простой зонтик — соцветие, в котором цветоножки одинаковой длины выходят из вершины оси соцветия. Такое соцветие имеют примула, вишня. Цветки в соцветии щиток, отличаются от зонтика тем, что имеют цветоножки разной длины и от верхушки оси обычно отходят на некотором расстоянии друг от друга (ниже расположенные цветки имеют более длинные цветоножки). Соцветие щиток образуют груша, спирея. Соцветия с цветками, находящимися на боковых осях, отходящих от главной, называют сложными. Если несколько кистей отходит от общего стебелька, соцветие называют сложной кистью или метёлкой. Такое соцветие имеют сирень, виноград. Соцветия пшеницы, ржи, ячменя называют сложным колосом. В этом соцветии на общей оси сидят несколько колосков, каждый из которых образован несколькими цветками, у ржи, например, двумя. Морковь и петрушка имеют соцветия-зонтики, состоящие из нескольких простых зонтиков. Такое соцветие называют сложным зонтиком. Двойная кисть – парциальные соцветия кисти сочетаются с облиственными побегами осей второго порядка, повторяющими ветвление главной оси и называются побегами обогащения (вероника широколистная). Цимозные соцветия. Имеют симподиальное или ложнодихотомическое ветвление. Верхушечный цветок распускается первым, порядок распускания цветков центробежный. Монохазий – однолучевой верхоцветник – главная ось несет один цветок и им же заканчивается. Ниже него развивается ось второго порядка, перерастает в главную и тоже заканчивается цветком, который распускается позднее, ниже ось третьего порядка и т.д. В зависимости от расположения осей (в одной или разных плоскостях), в отхождении их в одну или разные стороны различают несколько типов монохазия: извилина – цветки более высоких порядков возникают попеременно то справа, то слева чередуясь (петуния, незабудка); завиток – все оси направляются в одну сторону и образуют спираль (медуница, синяк обыкновенный). Дихазий – двухлучевой верхоцветник – под единственным цветком, который находится на вершине главной оси, развиваются две супротивные оси второго порядка, каждая из осей заканчивается цветком и распускается позднее. Таким же образом на осях второго порядка развиваются оси третьего порядка и т.д. (семейство гвоздичные). Плейохазий – многолучевой верхоцветник – от каждой оси несущей один верхушечный цветок, выходит более двух ветвей (часто они сближены). Они перерастают ось и распускаются поочередно (картофель, герань комнатная, молочай). К цимозным соцветиям относится ещё так называемый клубочек – тесно расположенные цветки, соцветие имеет головчатый вид (свекла, лебеда и другие маревые). Тирсоидные соцветия (тирсы). Это сложные соцветия с моноподиальным нарастанием главной оси и боковыми частными соцветиями – цимоидами. Тирсы широко распространены (у семейств губоцветных, норичниковых, гвоздичных, бурачниковых и других). Тирс имеет хорошо выраженную главную ось и многочисленные боковые частные соцветия. Парциальные соцветия могут быть представлены завитками (у каштана конского), двойными завитками (у зверобоя, бадана), двойной извилиной (у норичниковых). У губоцветных частные соцветия дихазии и двойные извилины с сидячими цветками расположенные на главной моноподиальной оси супративно, образуя ложные мутовки, находящиеся в пазухах фрондозных (чистец лесной) или брактеозных (черноголовка) листьев. Тирсоидным является также сережка у березы, ольхи, тополя, ореховых. В зависимости от положения в пространстве главной и боковых осей соцветия и их расположения на оси тирсы бывают: прямыми, изогнутыми, свисающими, однобокими, очередными, мутовчатыми. Составные, или агрегатные соцветия. Главная ось и характер расположения боковых осей осуществляется по определенному типу не соответствующему характеру ветвления и расположению осей в элементарных парциальных соцветиях. Метелка сложных зонтиков – метельчатые соцветия имеют конечные оси, которые располагаются зонтиком (аралия кистевидная, фатсия японская). Метелка корзинок – метельчатое разветвленное соцветие, конечные оси которого заканчиваются корзинками (полынь обыкновенная). Щиток корзинок – щитковидно разветвленные соцветия, несущие на конечных осях корзинки (пижма обыкновенная, тысячелистник, ромашка пахучая). Кисть зонтиков – кистевидные соцветия, оси второго порядка несут зонтики (плющ обыкновенный). Кисть корзинок – кистевидные разветвления несут на конечных осях корзинки (череда). Зонтик двойных головок – зонтиковидные разветвления, на конечных осях которых располагаются двойные головки. Pseudanthium («ложный цветоа»), также называется цветок голова, композитный цветок, или головка, это особый тип соцветия, в которых ничего от небольшого скопления до нескольких сот, а иногда тысячи цветов группируются вместе, чтобы сформировать одиночная цветковидная структура. Псевдантии принимают различные формы. Отдельные цветки псевдантиума обычно называют цветочками. Настоящие цветки (соцветия) обычно маленькие и часто сильно уменьшены, но сам псевдантий иногда может быть довольно большим (как в головках некоторых разновидностей подсолнечника). Pseudanthia характерна для ромашки и подсолнечника, чьи цветы дифференцируются в язычковые цветки и дисковых цветы, уникальные для этой семьи. Цветки диска в центре псевдантиума актиноморфны, а венчик срастается в трубку. Цветки на периферии зигоморфны, а венчик имеет одну большую лопасть (например, так называемые «лепестки» ромашки - это отдельные лучевые цветки). У некоторых растений могут отсутствовать лучевые или дисковые цветки. Псевдантий имеет под цветками мутовку из прицветников, образующих обертку. Во всех случаях псевдантий (соцветие) внешне неотличим от цветка, но более внимательное изучение его анатомии покажет, что оно состоит из нескольких цветков. Таким образом, псевдантий представляет собой эволюционное слияние соцветий с уменьшенной репродуктивной единицей, которая может функционировать при опылении, как отдельный цветок, по крайней мере, у растений, опыляемых животными.