Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и средостения. Том 1. Л.С. Розенштраух, М.Г. Виннер. Медицина (1991)

.pdf

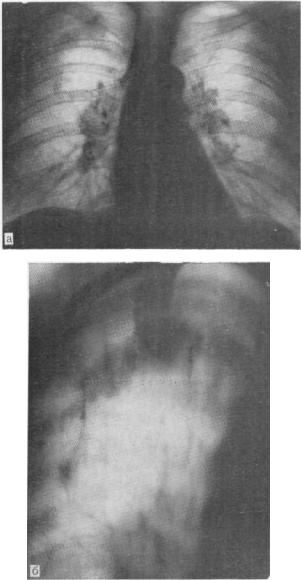

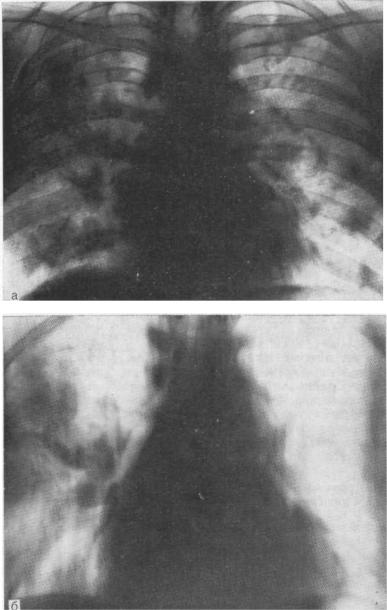

Рис. 4.8. Обзорная рентгенограмма (а) и прицельная томограмма (б). Двусторонняя аденопатия с частичным обызвествлением. Формирование силикотуберкуломы справа, одиночные очаговые тени.

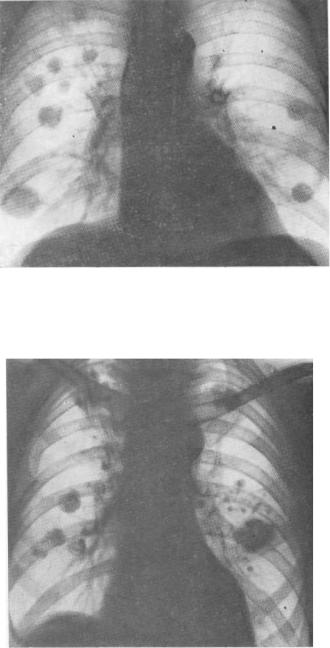

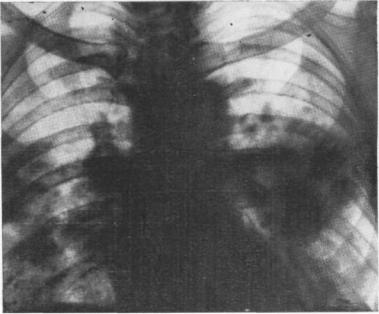

Рис. 4.9. Обзорная рентгенограмма. Множественные крупноочаговые тен туберкулезные фокусы по типу отграничивающихся инфильтратов. Контеней не совсем четкие.

Рис. 4.10. Обзорная рентгенограмма. Множественные туберкуломы и оча характерным для туберкулеза обызвествлением.

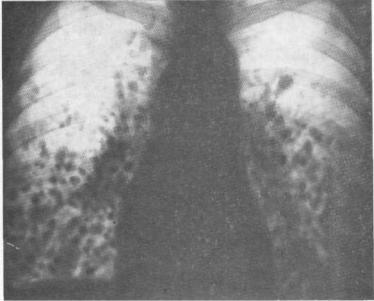

Рис. 4.11. Обзорная рентгенограмма. Множественные однотипные очаги в виде субтотальной диссеминации с преимущественным поражением средних и нижних отделов легких. Биопсия легкого — метастазы рака щитовидной железы.

тата терапии. При подозрении на метастазы, если характер легочных изменений не установлен, необходимо детальное кли- нико-рентгенологическое исследование других органов и систем.

4.4.1.4. Туберкулез и пневмония

Дифференциальная диагностика очагового туберкулеза и очаговой бронхопневмонии, а также диссеминированного туберкулеза и распространенной двусторонней пневмонии в неясных случаях осуществляется на основании динамического наблюдения за изменением характера процесса. В течение 10—12 дней не только ограниченные пневмонические очаги и фокусы, но и массивные пневмонические изменения под влиянием терапии подвергаются регрессии.

4.4.1.5. Туберкулез и заболевания накопления '

Альвеолярный микролитиаз, зесенциальный гемосидероз, гистиоцитоз X и протеиноз относят к заболеваниям накопления. Этиология их точно не установлена. Считается, что патогенез

1 Более подробно см. раздел 5.

293

связан с накоплением солей кальция в альвеолах при микролитиазе, гемосидерина при гемосидерозе, липидов при гистиоцитозе и белковых веществ при протеинозе. При прогрессировании болезни и значительном поражении легких развивается дыхательная недостаточность. Клиническая картина характеризуется медленно прогрессирующей одышкой, кашлем со скудной мокротой. При гемосидерозе периодически возникает кровохарканье, связанное с повышением давления в малом круге кровообращения. После кровохарканья может развиваться пневмония.

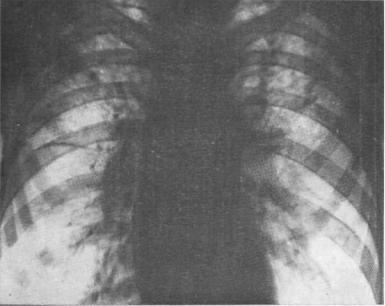

Рентгенологическая картина проявляется очаговыми образованиями преимущественно в кортикальных и средненижних зонах обоих легких. Верхушки, как правило, остаются свободными. При поражении верхнесредних зон эти изменения обычно принимают за туберкулез. Против туберкулеза свидетельствуют абациллярность, неэффективность специфической терапии, медленное прогрессирование без явлений деструкции. Точный диагноз устанавливают на основании результатов биопсии легкого.

4.5. САРКОИДОЗ

Медиастинально-легочная стадия саркоидоза (ПЬ, Не стадии по классификации Вурма) соответствует форме А? по классификации А. Г. Хомеико, А. В. Александровой и Л. В. Озеровой (1982). В соответствии с последней классификацией различают следующие основные формы этого заболевания: 1) саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов; 2) саркоидоз легких; 3) саркоидоз органов дыхания в сочетании с поражением других органов; 4) генерализованный саркоидоз с поражением органов дыхания.

Медиастинально-легочная стадия по Вурму, или вторая форма по классификации А. Г. Хоменко и соавт., встречается значительно чаще чем другие. По данным А. Г. Хоменко и соавт. (1982), ее частота достигает 90 %. Более чем в 2/3 случаев она выявляется при флюорографическом или рентгенологическом исследовании, предпринятом в порядке диспансеризации. У значительного числа больных отмечается непродолжительное катаральное состояние или острая респираторная инфекция за 2—4 мес до выявления заболевания. Клинические проявления болезни неспецифичны: слабость, кратковременная субфебрильная температура тела, иногда сухой кашель. У 10—13 % больных наблюдается острое начало заболевания по типу синдрома Лефгрена с повышением температуры тела и узловатой эритемой. Все исследователи подчеркивают несоответствие удовлетворительного общего состояния больных массивности рентгенологических изменений.

Рентгенологическая картина медиастинально-легочного саркоидоза обусловлена изменениями в легочной ткани и увели-

294

Рис. 4.12. Рентгенологические картины медиастинально-легочной стадии саркоидоза (схема).

I — характерная локализация очагов в средних и нижних отделах, отсутствие деструкции; II — менее характерная локализация очагов в верхних зонах, наличие деструкции.

чением внутригрудных лимфатических |

узлов. Выраженность |

этих компонентов картины может быть |

различной. Наиболее |

общим симптомом для всех вариантов этой формы саркоидоза является двусторонняя аденопатия — преимущественное увеличение бронхопульмональных или бронхопульмональных и трахеобронхиальных лимфатических узлов, что подтверждается при томографическом исследовании в двух проекциях. Конгломерат увеличенных лимфатических узлов располагается вокруг бронхов, просветы которых остаются неизмененными, а наружный контур корня легкого представляется мелковолнистым и достаточно четким. Как правило, структура тени сохраняется однородной без включений кальция (см. рис. 4.7).

Легочные проявления характеризуются двусторонними очаговыми изменениями, усилением и избыточностью легочного рисунка. По сравнению с туберкулезом очаги имеют более мономорфный характер и менее четкие контуры. Наиболее типична для саркоидоза локализация очагов диссеминации в средненаружных и средненижних зонах обоих легких, что находит отражение при исследовании как в боковой, так и прямой проекции (рис. 4.12). Менее характерна картина, которая, по нашим наблюдениям, встречается лишь в 5 % случаев и проявляется поражением преимущественно верхних зон или деструктивными изменениями (рис. 4.13). Полости в отличие от туберкулезных каверн длительное время стабильны по фор-

295

Рис. 4.13. Обзорная рентгенограмма. Медиастинально-легочная стадия саркоидоза с преимущественным очаговым поражением верхних зон. Двусторонняя аденопатия. Биопсия легкого и лимфатических узлов.

ме и размерам. Микобактерии туберкулеза не обнаруживаются. При прогрессировании легочных изменений очаги сливаются в фокусы и картина приобретает очагово-фокусный характер (рис. 4.14). Лимфатические узлы при этом уменьшаются. Спонтанная регрессия процесса или регрессия в результате лечения наступает медленно. Через 4—6 мес могут наблюдаться полное рассасывание очагов и нормализация картины корней легких. Однако встречаются рецидивы заболевания. У некоторых больных рентгенологическая картина сохраняется стабильной в течение нескольких лет.

При бронхоскопии обнаруживаются неспецифический эндобронхит и косвенные признаки гиперплазии внутригрудных лимфатических узлов в виде расширения углов деления бронхов, появления дополнительной сети сосудов слизистой оболочки, бугорковых высыпаний на слизистой оболочке. При медиастиноскопии подтверждается поражение лимфатических узлов корней легких с обеих сторон, а также поражение легких и плевры [Альтман Э. И., 1981]. В биоптатах слизистой оболочки бронхов, лимфатических узлов и легочной ткани находят эпителиовдно-клеточные саркшдозные гранулемы без некроза.

Таким образом, диагностика саркоидоза базируется на кли- нико-рентгенологических данных: двусторонней выраженной

296

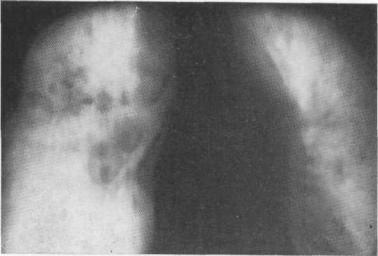

Рис. 4.14. Обзорная рентгенограмма (а) и срединная томограмма (б). Медиа стинально-легочная стадия саркоидоза. Массивные очагово-фокусные измене ния в обоих легких. Двусторонняя аденопатия. Биопсия легкого и лимфатиче ских узлов.

аденопатии внутригрудных лимфатических узлов, двусторонней очаговой или очагово-фокусной диссеминации без явлений деструкции с преимущественным поражением наружных отделов легких, относительно малосимптомном течении болезни, отсутствии микобактерий туберкулеза, отрицательных туберкулиновых пробах, несоответствии выраженной рентгеноморфологической картины болезни, скудности ее клинических проявлений.

4.5.1.ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА САРКОИДОЗА

4.5.1.1.Саркоидоз и силикотуберкулез

При дифференциации медиастинально-легочного саркоидоза и силикотуберкулеза необходимо учитывать клинико-рентгеноло- гические данные. Существенное значение имеют производственный анамнез и медленное развитие клинико-рентгенологиче- ских признаков заболевания при силикотуберкулезе. Кроме того, следует помнить о таких характерных для силикоза и силикотуберкулеза изменениях, как частичное или полное обызвествление внутригрудных лимфатических узлов ло контуру (симптом яичной скорлупы), а также о последовательном формировании узелково-очаговых, очагово-фокусных и конгломеративных теней в легочной ткани, более интенсивных или содержащих включения кальция.

Диагностические затруднения возникают тогда, когда симптомы массивной аденопатии и очаговой диссеминации устанавливаются «неожиданно» у лиц, работающих на силикозоопасном производстве. В таких случаях, если обызвествления от-

сутствуют, |

в первую |

очередь следует предполагать саркоидоз, |

|

но нельзя |

исключить и силикотуберкулезный |

бронхаденит. |

|

Уточнение |

диагноза |

возможно на основании |

бронхоскопии, |

бронхобиопсии или медиастинобиопсии.

4.5.1.2. Саркоидоз и метастазы злокачественных опухолей в легких

Метастазы злокачественных опухолей в легких, проявляющиеся в виде множественных очагов или карциноматоза, чрезвычайно редко сопровождаются увеличением внутригрудных лимфатических узлов, определяемых на рентгенограммах. В связи с этим дифференциальная диагностика саркоидоза и метастазов рака при данной рентгенологической картине практически не проводится.

Некоторое сходство этих заболеваний можно отметить при очагово-фокусных изменениях в легких у больных саркоидозом и пневмонической формой метастазов рака (рис. 4.15). В этой ситуации при раке наблюдается более выраженная клиническая картина (интоксикация, кашель, кровохарканье, нарас-

298

Рис. 4.15. Обзорная рентгенограмма. Пневмониеподобная форма метастазов в гипернефромы легких. Вскрытие.

тающая одышка). Помощь в диагностике оказывает клиникорентгенологическое исследование других органов, направленное на выявление первичного очага рака. Так или иначе саркоидоз исключить можно, а диагностировать метастазы рака значительно труднее.

4.5.1.3. Саркоидоз и пневмония

Пневмония у взрослых не сопровождается аденопатией. Поэтому рентгенологическая картина медиастинально-легочной формы саркоидоза и пневмонии не требует дифференциации. Кроме того, совершенно различны клинические проявления этих заболеваний.

4.5.1.4. Саркоидоз и редкие поражения

Медиастинально-легочный саркоидоз, проявляющийся очаговой или очагово-фокусной легочной диссеминацией, может иметь рентгенологическую картину, сходную с таковой при некоторых более редко диагностируемых заболеваниях: лимфосаркоме (ретикулосаркома), лимфогранулематозе, диффузном брон- хиоло-альвеолярном раке (аденоматоз), лимфоангиомиоматозе

299

Рис. 4.16. Срединная томограмма. Лимфогранулематоз. Двустороннее асимметричное увеличение лимфатических узлов всех групп (паратрахеальных, трахеобронхиальных, бронхопульмональных). Асимметрично расположенные очаговоподобные и фокусные тени в обоих легких. Биопсия.

легких. При всех этих заболеваниях могут наблюдаться увеличение внутригрудных лимфатических узлов, очаговые и фокусные изменения в легких. Дифференциальная диагностика строится на анализе клинико-рентгенологической картины. Если невозможно исключить эти заболевания, то необходимо произвести биопсию лимфатических узлов и легких.

Л и м ф о г р а н у л е м а т о з в отличие от саркоидоза проявляется более значительным увеличением лимфатических узлов паратрахеальной группы и переднего средостения. Изменения в легких при этом более асимметричны. В клинической картине отмечается хроническое волнообразное течение болезни с периодическими подъемами температуры тела, слабостью. Отмечается эффективность антибактериальной терапии. Диагноз уточняют на основании результатов биопсии перифериче-

ских или |

внутригрудных лимфатических |

узлов (рис. |

4.16). |

П р и |

л и м ф о с а р к о м е также может |

наблюдаться |

дву- |

стороннее |

поражение внутригрудных лимфатических |

узлов |

|

с переходом процесса в легочную ткань, что и делает картину сходной с таковой при саркоидозе (рис. 4.17). Однако в отличие от саркоидоза заболевание проявляется выраженными симптомами интоксикации, нарастающей одышкой, анемией. Процесс быстро прогрессирует, что заставляет заподозрить злокачественное поражение, а не саркоидоз. Уточнить диагноз можно на основании результатов биопсии (трансбронхиальная пункция, медиастинобиопсия).

300