учебник -5-575

.pdf

Глава 12. Ч ел юстно-лицевая ортопедия |

545 |

вместе с альвеолярным отростком до апикального базиса. Поверхность фиксирующей пластинки делают шероховатой, образовавшийся дефект заполняют воском и устанавливают искусственные зубы в окклюзии с зубами нижней челюсти. Искусственную десну моляров и премоляров моделируют с валиком, идущим в переднезаднем направлении. В послеоперационном периоде валик образует ложе в слизистой оболочке щеки, которое будет служить пунктом ретенции. Восковую репродукцию протеза заменяют пластмассой. После операции протез накладывают на рану.

После эпителизации раневой поверхности изготавливают обтурирующую часть протеза (третий этап). Небную часть протеза спиливают фрезой на толщину 0,5—1 мм, покрывают слоем самотвердеющей пластмассы таким образом, чтобы по краям протеза образовался валик из пластмассового теста для получения отпечатка краев послеоперационной полости. Через 1—2 мин протез удаляют из полости рта и после окончательного затвердевания пластмассы (лучше это производить под давлением) обрабатывают и полируют. Больной пользуется таким протезом в течении 3—6 мес. Периодически проводят осмотр полости рта и коррекцию протеза.

Отдаленное протезирование. При протезировании верхней челюсти после резекции большую роль играют опора и фиксация резекционного протеза. Протез имеет одностороннюю костную опору. Это способствует увеличению размаха вертикальных движений замещающей части протеза и возникновению перегрузки опорных зубов и тканей протезного ложа на здоровой половине челюсти.

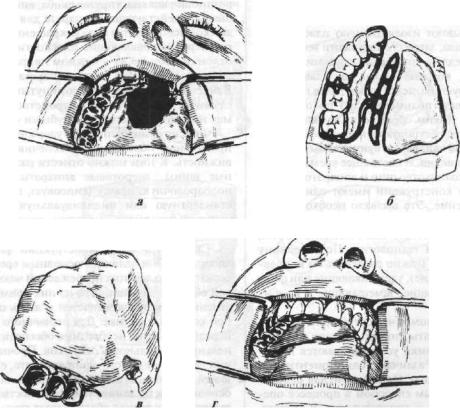

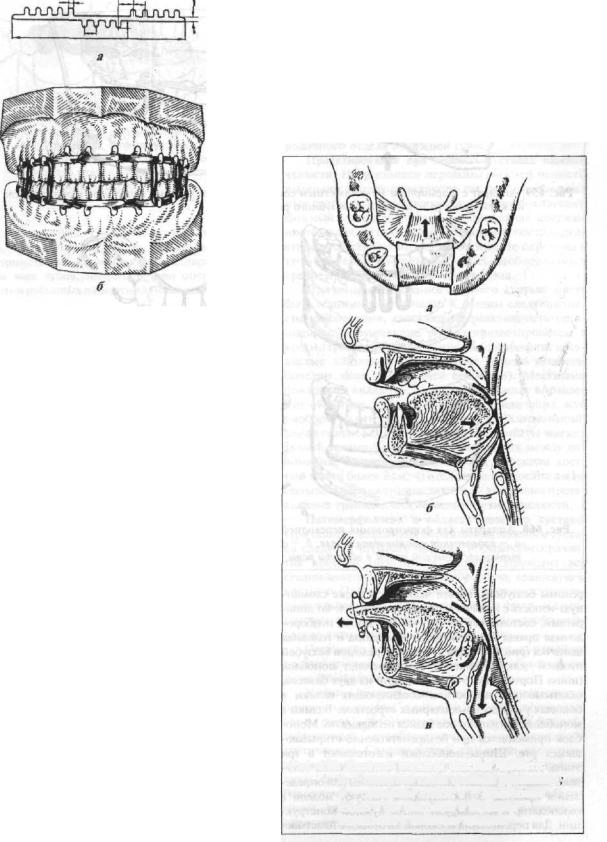

На оставшейся половине верхней челюсти важнейшими элементами для создания опоры являются зубы, альвеолярный отросток, твердое небо. Если пародонтопорных зубов изменен, их следует шинировать несъемными протезами. Д'1я улучшения фиксации протеза увеличивают число круговых кламмеров и окклюзионных накладок. Площадь соприкосновения окклюзионных накладок с зубами долна быть расширена, чтобы свести к минимуму смещение протеза и перегрузку опорных зубов. Удерживающие кламмеры следует располагать так, чтобы один из них помещался возможно ближе к дефекту, другой — возможно дальше и, по крайней мере один (лучше несколько) должен располагаться в промежутке между ними. Для уменьшения опрокидывания целесообразно применять полулабильное соединение кламмеров с базисом протеза (рис.640).

Рис. 640. Методы фиксации протеза после резекции половины верхней челюсти:

а—дефектнебапослерезекциилевойполовиныверхнейчелюстиишинирующиекоронкиназдоровой стороне;б—пыуловилыюесоединениекламмеров;в,г~протезстелескопическойсистемой креплениянапремолярыимоляр,замещающийдефектпослерезекции.

5 4 6 |

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

а

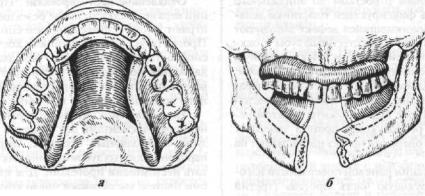

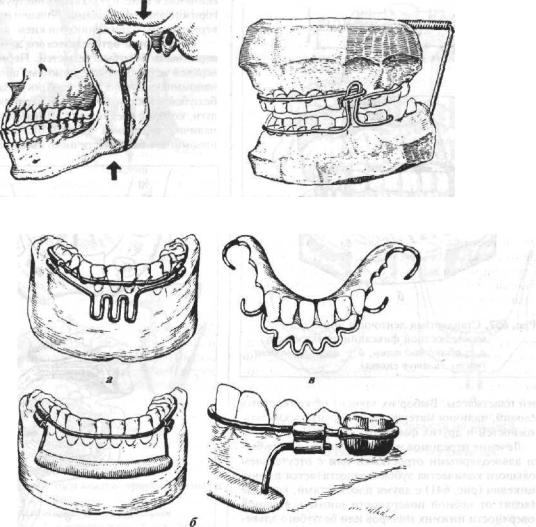

Рис. 641. Шина Ванкевич:

a —виднамоделиверхней челюсти;б —репозицияификсацияотломковпри повреждениибеззубой нижнейчелюсти.

В качестве постоянного можно использовать непосредственный протез после коррекции замещающей части по методике И. М. Оксмана: небную поверхность иммедиат-протезасощлифовывают на толщину 0,5~1 мм, наносят силиконовую отпускную массу и получают отпечаток поверхности неба и краев операционной полости; дефект челюсти предварительно заполняют марлевыми тампонами, остаапяя свободными его края; по полученному оттиску отливают модель и накладывают изоляционную пластинку в области небного шва; затем срезают почти весь базис, оставляя только седловидную часть с зубами и кламмерную систему, которые вновь накладывают на модель и моделируют базис из воска; далее проводят гипсонку, формовку, полимеризацию по правилам починки протеза. Таким образом, получают легкий челюстной протез с обтурирующей частью.

Классификация аппаратов, применяемых в челю- стно-лнцевой ортопедии. В настоящее время применяется большое количество шин и аппаратов. Часто аппараты разной конструкции имеют одинаковое лечебное назначение. Это вызвало необходимость систематизации (классификации) всех ортопедических аппаратов, в соответствии с их назначением, способом фиксации и технологии. По лечебному назначению аппараты можно разделить на исправляющие (ремонируюшие), удерживающие или фиксирующие, формирующие, замещающие и комбинированные.

При лечении переломов челюстей применяются репонируюгдие аппараты, то есть те, при помоши которых костные отломки устанавливаются в правильное положение. Различают одномоментную и постепенную репозицию. Одномоментная репозиция проводится ручным способом в процессе операции, а постепенная — аппаратурным. В случаях, если ручным способом сопоставить отломки не удается, применяют репонирующие аппараты. Механизм их действия основан на принципах вытяжения, давления на смещенные отломки. Репонирую-

щие аппараты могут быть механического и функционального действия. Они состоят из 2 частей — опорной и действующей. Опорной частью служат коронки, каппы, кольца, базисные пластинки, головная шапка.

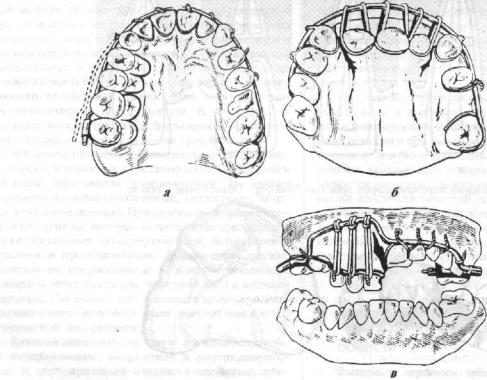

Действующей частью аппарата являются приспособления, развивающие определенные усилия: резиновые кольца, упругая скоба, винты. В функционально действующем аппарате для репозиции отломков используется сила сокращения мышц, которая через направляющие плоскости передается на отломки, смещая их в нужном направлении. Классическим примером такого аппарата является шина Ванкевич (рис.641). При сомкнутых челюстях она служит и фиксирующим устройством при переломах нижних челюстей с беззубыми отломками.

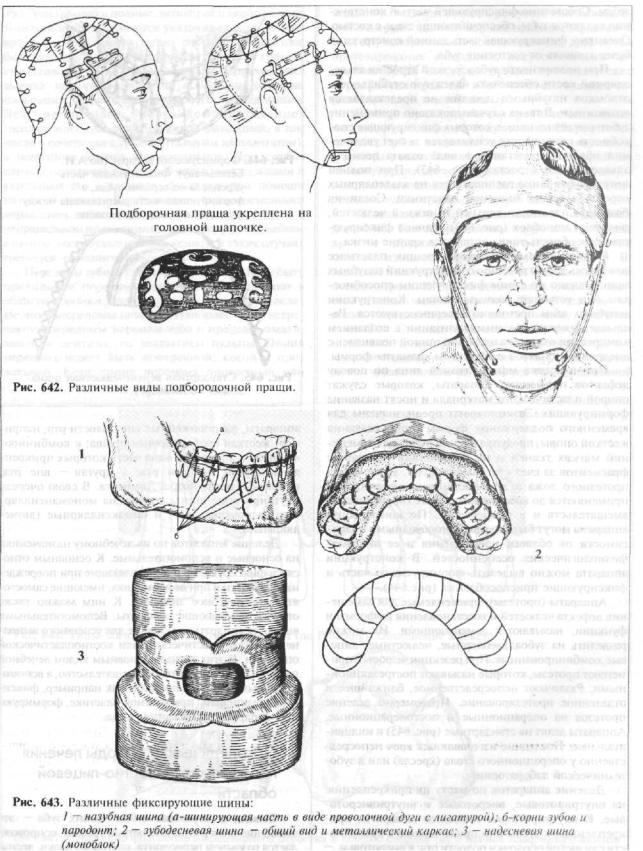

Фиксирующие аппараты удерживают отломки в правильном положении, обеспечивают их неподвижность. К ним можно отнести различные назубные шины, внеротовые аппараты, в том числе подбородочную пращу (гипсовую, пластмассовую, стандартную или индивидуальную) и головную шапочку (марлевую, гипсовую, стандартную из полосок ремня или тесьмы) (рис. 642).

Существует много конструкций фиксирующих аппаратов. Они являются основным средством консервативного лечения повреждений челюстно-лице- вой области. Большинство из них применяется при лечении переломов челюстей и лишь отдельные - при костной пластике. Для первичного заживления переломов костей необходимо обеспечить функциональную стабильность отломков. Прочность фиксации зависит от конструкции аппарата, его фиксирующей способности. В нем можно выделить две основные части: шинирующую и собственно фиксирующую. Последняя обеспечивает связь всей конструкции аппарата с костью. Например, шинирующую часть назубной проволочной шины (рис. 643) представляют проволока, изогнутая по форме зубной дуги и лигатурная проволока для ее крепления к

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

5 4 7 |

5 4 8 |

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

зубам. Собственно фиксирующей частью конструкции являются зубы, обеспечивающие связь с костью. Очевидно, фиксирующая часть данной конструкции будет зависеть от состояния зуба.

При подвижности зубов, резкой атрофии альвеолярной кости обеспечить надежную стабильность отломков назубными шинами не представляется возможным. В таких случаях показано применение зубонадесневых шин, в которых фиксирующая способность конструкции усиливается за счет увеличения области прилегания в виде охвата десны и альвеолярного отростка (рис. 643). При полной потере зубов шина располагается на альвеолярных отростках в виде базисной пластинки. Соединив базисные пластинки верхней и нижней челюстей, получают моноблок (рис. 643). Однако фиксирующая способность таких аппаратов крайне низка.

С внедрением быстротвердеющих пластмасс появилось много различных конструкций назубных шин. Однако по своим фиксирующим способностям они уступают паяным шинам. Конструкции назубных шин постоянно совершенствуются. Реальная возможность иммобилизации с созданием компрессии отломков назубной шиной появилась с внедрением сплавов с эффектом «памяти» формы.

При пластике мягких тканей лица по поводу дефектов применяют аппараты, которые служат опорой пластического материала и носят название формирующих. Эти аппараты предназначены для временного поддержания формы лица, создания жесткой опоры, предупреждения рубцовых изменений мягких тканей и их последствий (смещение фрагментов за счет стягивающих сил, деформация протезного ложа и др.)- Формирующие аппараты применяются до восстановительных хирургических вмешательств и в процессе их. По конструкции аппараты могут быть очень разнообразными в зависимости от области повреждения и ее анатомофизиологических особенностей. В конструкции аппарата можно выделить формирующую часть и фиксирующие приспособления (рис.644).

Аппараты (протезы), применяемые для замещения дефекта челюстей и восстановления их формы и функции, называются замещающими. Их можно разделить на зубоальвеолярные, челюстные, лицевые,комбинированные. При резекции челюстей применяют протезы, которые называют пострезекционными. Различают непосредственное, ближайшее и отдаленное протезирование. Правомерно деление протезов на операционные и постоперационные. Аппараты делят на стандартные (рис. 645) и индивидуальные. Последние изготавливает врач непосредственно у операционного стола (кресла) или в зуботехнической лаборатории.

Деление аппаратов по месту их прикрепления: на внутриротовые, внеротовые и внутривнеротовые. К внутриротовым относятся аппараты, прикрепленные к зубам или прилегающие к поверхности слизистой оболочки полости рта; к внеротовьм —

Рис. 644. Формирующий аппарат (по А.И. Бетельману). Фиксирующая часть укреплена на верхних зубах, а формирующая часть расположена между фрагментами нижней челюсти.

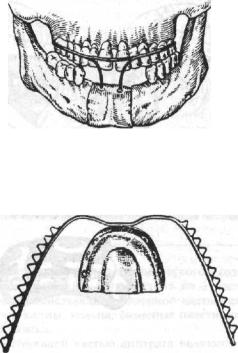

Рис. 645. Стандартная верхнечелюстная шиналожка по Лимбергу.

аппараты, расположенные вне полости рта, например, жесткая подбородочная праща; к комбинированным — аппараты, одна часть которых прикреплена внутри полости рта, а другая — вне рта, например, шина-ложка Лимберга. В свою очередь внутриротовые шины делятся на мономансиллярные (одночелюстные) и бимаксиллярные (двучелюстные).

Деление аппаратов по их лечебному назначению: на основные и вспомогательные. К основным относятся фиксирующие и исправляющие при повреждениях челюсти и при деформациях, имеющие самостоятельное лечебное значение. К ним можно также отнести замещающие аппараты. Вспомогательными являются аппараты, служащие для успешного выполнения кожнопластической или костнопластической операции. В этих случаях основным видом лечебной помощи будет оперативное вмешательство, а вспомогательным — ортопедическое, как например, фиксирующие аппараты при костной пластике, формирующие аппараты при пластике лица.

Ортопедические методы лечения при травмах челюстно-лицевой области

Вывихи и переломы зубов. Вывих зуба — это смещение его в результате острой травмы, сопровождается разрывом периодонта, круговой связки, десны.

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

549 |

Различают вывихи полные, неполные и вколоченные. В анамнезе всегда имеются указания на конкретную причину, вызвавшую вывих зуба: транспортная, бытовая, спортивная, производственная травма, стоматологические вмешательства. Диагностика вывиха зуба проводится на основании осмотра, пальпации и рентгенологического исследования. Лечение полного вывиха комбинированное (реплантация зуба с последующей фиксацией, в том числе в сочетании с трансдентальным имплантатом), а неполного вывиха консервативное. При свежих случаях неполного вывиха зуб вправляют пальцами и укрепляют его в альвеоле, фиксируя при помоши назубной шины. В результате несвоевременного вправления вывиха или подвывиха, зуб остается в неправильном положении (поворот вокруг оси, небноязычное, вестибулярное положение). В таких случаях требуется ортодонтическое вмешательство.

Переломы зубов. Указанные факторы могутбыть причиной и переломов зубов, которые бывают в области коронки,корня,коронки и корня,выделяют микропереломы цемента. Наиболее часто встречаются переломы коронки зуба в пределах эмали, эмали и дентина, со вскрытием пульпы. Линия перелома может быть поперечной, косой и продольной. Если линия перелома поперечная или

косая, проходящая ближе к режущей или жевательной поверхности, отломок как правило, теряется. В этих случаях показано восстановление зуба путем протезирования вкладками, искусственными коронками. При вскрытии пульпы ортопедические мероприятия проводят после соответствующей терапевтической подготовки зуба.

Перелом корня клинически проявляется подвижностью зуба, болью при накусывании. На рентгенограммах зубов отчетливо видна линия перелома. Основным способом лечения переломов корня является укрепление зуба при помощи назубной шины или трансдентального имплантата. Заживление переломов зубов происходит через 1,5—2 мес.

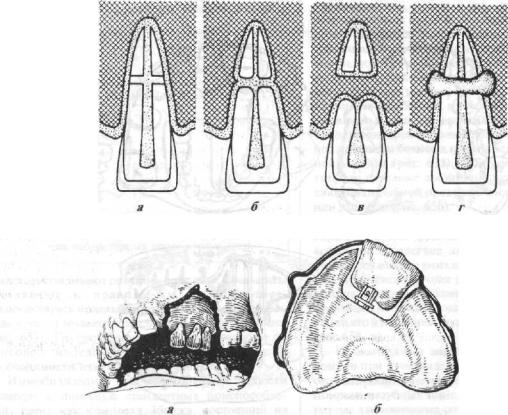

Выделяют 4 типа заживления переломов (рис. 646). Тип А: фрагменты тесно сопоставлены друг с другом, заживление завершается минерализацией тканей корня зуба. Тип В: заживление происходит с образованием псевдоартроза. Щель по линии перелома заполняется соединительной тканью. На рентгенограмме видна необызвествленная полоса между фрагментами. Тип С: между фрагментами врастают соединительная и костная ткань. На рентгенограмме видна кость между фрагментами. Тип D: промежуток между фрагментами заполняется грануляционной

Рис. 646. Типы заживления перелома корня зуба (по Pindborg). Объяснение в тексте.

Рис. 647. Смещение фрагмента альвеолярного отростка в небную сторону (а) и небная пластинка с винтом и проволочной дугой (б) для репозиции и фиксации отломка.

5 5 0 |

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

тканью. Тип заживления зависит от положения фрагментов, иммобилизации зубов, жизнеспособности пульпы.

Переломы альвеолярного отростка. Наиболее часто встречаются переломы альвеолярного отростка верхней челюсти с преимущественной локализацией в области передних зубов. Репозиция отломка при свежих переломах может быть осуществлена ручным способом, при застарелых переломах — путем операции или при помощи ортопедических аппаратов. При смещении отломленного альвеолярного отростка с зубами в небную сторону репозицию можно произвести с помощью разобщающей небной пластинки с винтом (рис. 647 ). Механизм действия аппарата заключается в постепенном перемещении фрагмента за счет давящей силы винта.

При переломах в боковых отделах альвеолярного отростка можно применять пружинящую дугу Энгля. Ее накладывают таким образом, чтобы переместить зубы вместе с альвеолярным отростком в нужном направлении (рис. 648). При вколоченных переломах альвеолярного отростка и переломах его в переднем отделе используется стационарная проволочная стальная дуга толщиной 1,2—1,5 мм. Дугу привязывают к зубам здоровой стороны, а отломок подтягивают к дуге резиновыми кольцами или лигатурой.

Ортопедическое лечение переломов тела верхней челюсти. Переломы верхней челюсти относятся к

наиболее тяжелым повреждениям. Это обусловлено тем, что верхняя челюсть соединена со многими костями лицевого черепа и основанием мозгового, в связи с чем ее травма нередко сочетается с поражениями кровеносных сосудов и нервов, голозного мозга и органов зрения. Переломы верхней челюсти происходят в типичных местах. Согласно классификации, созданной La For (I900), они представлены тремя уровнями.

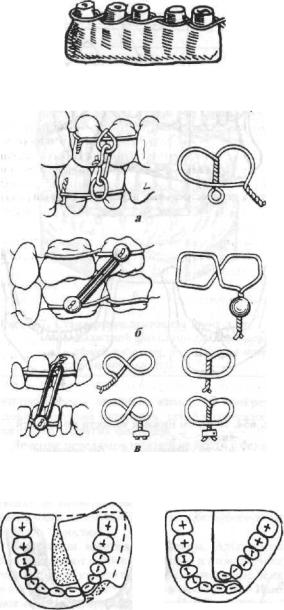

Проволочные шины, изготовленные непосредственно в полости рта, в основном применяют как временные транспортные. Они могут быть сделаны из лигатурной проволоки, алюминиевой или стандартных заготовок. К классическим конструкциям шин из лигатурной проволоки относится восьмиобразная шина или связывание зубов по Гиппократу (рис. 649).

В группу шин из лигатурной проволоки входят различные конструкции для межчелюстного связывания зубов (рис. 650).

Для изготовления лабораторной проволочной шины при переломах челюстей, наличии смещения фрагментов и их подвижности (т.е. возможности проводить репозицию рукой) оттиск получают современными массами, без предварительной коррекции положения фрагментов. Обязательным является вспомогательный слепок с противоположного зубного ряда. После отливки рабочей модели проводят ее корригирование.

Рис. 648. Лечение переломов альвеолярного отростка со смещением внутрь (а), кзади (ff) и вертикальным смещением (в).

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

5 5 1 |

Рис. 649. Восьмиобразная шина, или шина по Гиппократу.

Рис. 650. Межчелюстное свызывание зубов по Айви (а), Гейкину (б), Вильга (в).

Рис. 651. Корригирование модели для изготовления лабораторных проволочных шин.

Модель распиливают по линии перелома, фрагменты составляют в правильных соотношениях, руководствуясь моделью противоположного зубного ряда и части модели скрепляют при помощи гипса (рис. 651). Гнутую шину делают из проволоки по гипсовой модели и припаивают к ней при необходимости ответвления и крючки.

Иммобилизацию отломков верхней челюсти проводят с помощью стандартных приспособлений, таких как комплект Збаржа, состоящий из шины-дуги на верхнюю челюсть, головной повязки и соединительных стержней.

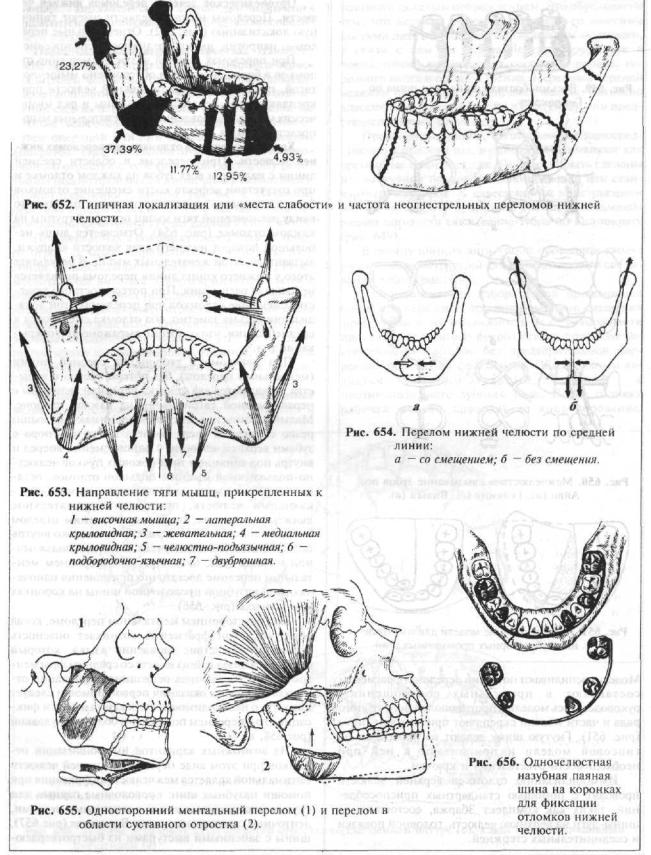

Ортопедическое лечение переломов нижней челюсти. Переломы нижней челюсти имеют типичную локализацию (рис. 652). Огнестрельные переломы, напротив, имеют различное расположение.

При переломах нижней челюсти смещение отломков в большей степени обусловлено мышечной тягой, поскольку в области нижней челюсти прикрепляются все жевательные мышцы и ряд мимических мышц. Направление тяги жевательных мышц представлено на рис. 653.

Характер смещения отломков при переломах нижней челюсти. При переломе в области средней линии с наличием всех зубов на каждом отломке и при отсутствии дефекта кости смещение отломков бывает или мало заметно, или вовсе не заметно ввиду равномерной тяги мышц передней группы на каждом отломке (рис. 654). Отмечается лишь небольшой поворот нижнего края челюсти кнаружи, вызванный тягой жевательных мышц. В результате этого у нижнего конца линии перелома появляется небольшая расщелина. При потере костного вещества смещение отломков при переломах этой локализации весьма заметно: оба отломка смещаются к средней линии, что особенно выражено при открывании рта.

При переломе в стороне от средней линии (ментальный перелом), без потери костного вещества, появляются два отломка неравной величины с неравномерной тягой мышц на каждой стороне. Малый отломок под действием поднимающих мышц резко смещается вверх, иногда почти до упора с зубами верхней челюсти, и одновременно вперед и внутрь под влиянием тяги боковых пучков челюст- но-подъязычной мышцы. Большой отломок, оставаясь в связи с мышцами, поднимающими и опускающими челюсть, производит вращательное движение в суставе, опускаясь передним отделом вниз, и одновременно смещается несколько внутрь под влиянием боковых пучков челюстно-подъязыч- ной мышцы (рис. 655). При одностороннем ментальном переломе достаточно применения одночелюстной назубной проволочной шины на коронках или кольцах (рис. 656).

При двустороннем ментальном переломе, когда образуются три фрагмента, возникает опасность асфиксии вследствие западения языка, который смещается назад и вниз вместе со средним фрагментом, требуется срочная репозиция и фиксация отломков. Во время оказания первой помощи следует помнить о необходимости вытяжения языка и фиксации его в переднем положении большой булавкой (рис.658, в).

Из возможных вариантов иммобилизации отломков при этом виде переломов нижней челюсти оптимальной является межчелюстная фиксация при помощи назубных шип: проволочные паяные или гнутые алюминиевые шины с зацепными петлями, ленточные стандартные шины Васильева (рис.657), шины с зацепными выступами из быстротвердею-

5 5 2 |

Глава12.Челюстно-лицеваяортопедия |

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

553 |

Рис. 657. Стандартная ленточная шина для межчелюстной фиксации по Васильеву:

а — общий вид шины; б — шина намодели (частьлигатурснята).

щей пластмассы. Выбор их зависит от конкретных условий, наличия материала, технологических возможностей и других факторов.

Лечение переломов нижней челюсти с беззубыми альвеолярными отростками или с отсутствием большого количества зубов осуществляется шиной Ванкевич (рис. 641) с двумя плоскостями, которые отходят от небной поверхности шины к язычной поверхности нижних моляров или беззубого альвеолярного отростка.

Технология изготовления шины. Альгинатной массой снимают оттиски с верхней и нижней челюстей. Определяют центральное соотношение челюстей и модели загипсовывают в окклюдатор. Измеряют степень открывания рта. Изгибают каркас и моделируют шину из воска. Высота плоскостей определяется степенью открывания рта. Плоскости при открывании рта должны сохранять контакт с беззубыми альвеолярными отростками или зубами. Воск заменяют пластмассой. Эта шина может быть использована также при костной пластике нижней челюсти для удержания костных трансплантатов. Шина Ванкевич модифицирована А. И. Степановым, который небную пластинку заменил дугой.

Переломы в области угла, ветвей челюсти и мыщелкового отростка с незначительным смешением отломков также могут быть вылечены перечисленными аппаратами, обеспечивающими межчелюстную фиксацию. Кроме них, для лечения переломов указанной локализации применяют другие аппараты - с шарнирным межчелюстным со-

единением (рис. 659). Такая конструкция устраняет горизо! 1тал ьное смешение большого фрагмента при вертикальных движениях нижней челюсти.

Особенности ортопедического лечения больных с переломами беззубых челюстей. Переломы беззубой верхней челюсти лечат с помошью шины-пластинки, напоминающей по конструкции базис протеза для беззубой челюсти. К шине прикрепляют несъемные дуги, которые соединяют с головной шапочкой. При наличии на верхней челюсти отдельных зубов шина напоминает базис частичного съемного протеза. Пе-

Рис. 658, Двойной перелом нижней челюсти:

а - смещение кзади среднего фрагмента 6 — западение языка; в — вытяжение языка и его фиксация в переднем положении с помощью булавки.

5 5 4 |

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

Рис. 659. Аппарат с шарнирным межчелюстным соединением для лечения переломов в области угла нижней челюсти и за пределами зубного ряда.

Рис. 660. Аппараты для формирования переходной складки при устранении Рубцовых изменений:

а—проволочнаяалюминиеваяпетля;б—формирующаяконструкциядляудержания термопластическоймассывобластираны;в—съемныйформирующийпротез.

реломы беззубой нижней челюсти, а также сломанную челюсть с наличием отдельных зубов лечат аппаратами, состоящими из трех частей: шина, подбородочная праща или подбородочная каппа и головная шапочка (рис. 642). Для лечения переломов беззубой нижней челюсти чаше всего применяют моноблок (шина Порта) (рис. 643), состоящий из двух базисов, охватывающих челюсти и соединяющих валики в боковых участках альвеолярных отростков. Валики в моноблоке связывают оба базиса неподвижно. Моноблок применяется при безпрепятственно открывающемся рте. Шины-моноблоки изготовляют в три этапа. На первом этапе снимают слепок, затем отливают модели и делают восковые шаблоны для определения прикуса. В последующем гипсуют модели в окклюдатор и моделируют шины нужной конструкции. Для перенесения восковой заготовки в пластмас-

су они, как правило, гипсуются в кювету вместе с моделью. При лечении таких больных предпочтение нужно отдать хирургическим методам (костный шов, введение спиц и др,).

Ортопедическое лечение при послеоперационных дефектах и деформациях губ и подбородочного отдела. Они могут быть изолированными или сочетаться с повреждениями челюстных костей. Наиболее часто встречается сочетание дефектов нижней губы и подбородочного отдела нижней челюсти. Клиническая картина дефектов, деформации губ и способы оперативного лечения их описаны в учебниках по хирургической стоматологии. Ортопедические мероприятия при этом являются вспомогательными. Они в основном показаны в случаях сочетания повреждений мягких тканей с отсутствием передних зубов, с дефектами альвеолярного отростка и