учебник -5-575

.pdf

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 3 5 |

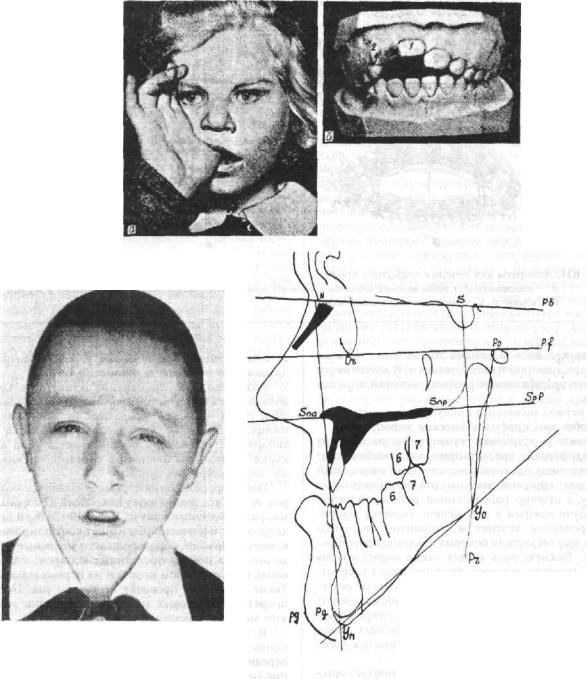

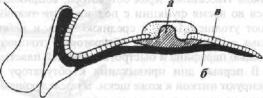

Рис. 628 Травматический открытый прикус:

а — фото; б —модель.

Рис. 629. Конфигурация лица при открытом прикусе.

вообще не смыкаются, и рот приоткрыт или закрывается с напряжением. При открытом рте из-под верхней губы видны режущие края передних зубов и язык, который закрывает щель м.ежду верхними и нижними передними зубами. Подбородочная и носогубные борозды обычно сглажены. Степень нарушения внешнего вида в основном зависит от выраженности аномалии. 3. Ф. Василевская в зависимости от этого делит открытый прикус на три формы:

Рис. 630. Схема профильной ТРГ головы при открытом прикусе в сочетании с истинной прогенией: передняя высота лица 175,0 мм (нижняя треть 106 мм), гениальный угол 143°.

первая, при которой не смыкаются только передние зубы; вторая форма, при которой нет контакта между передними зубами и премолярами; к третьей форме относится аномалия, при которой не смыкаются передние зубы, премоляры и первые моляры. Такая картина может быть следствием неполного Прорезывания передних зубов, недоразвития верхней челюсти в области межчелюстной кости, выраженной деформации нижней челюсти. Таким обра-

5 3 6 |

Глава 1 1 . Ортодонтия |

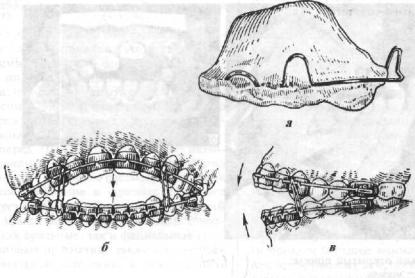

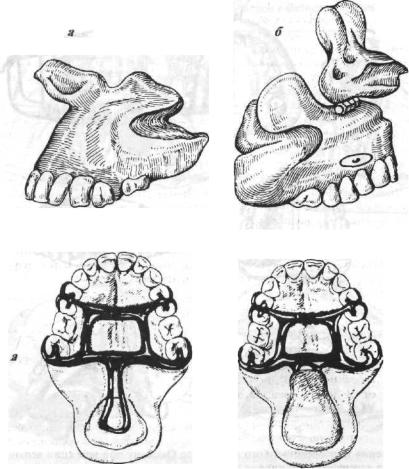

Рис. 631. Аппараты для лечения открытого прикус:

а —пластинкадлязубовверхнейчелюстисвестибулярнойдугой,накусочныминакладкамииупором дляязыка;6,в—межчелюстноевытяжение.

зом, может быть изменена только одна челюсть (верхняя, нижняя) или обе челюсти. В зависимости от этого разрабатывают соответствующий план лечения.

В период молочного прикуса применяют, главным образом, профилактические мероприятия, — выявляют и устраняют существующую причину аномалий (рахит, вредную привычку), рекомендуют ребенку пищу плотной консистенции, миогимнастику для круговой мышцы рта, подбородочную пращу с отвесно направленной резиновой тягой. Особенно важным в этот период является раннее, своевременное лечение и сохранение молочных зубов, при отсутствии боковых показано протезирование. Важную роль играет также нормализация речи, носового дыхания, функции языка (перемещение его уздечки) и глотания (правильное искусственное вскармливание). Чтобы нормализовать функцию языка детям рекомендуют глотать жидкость или слюну при сомкнутых зубных рядах. Кончик языка в это время надо прижимать к поперечным складкам твердого неба.

При молочном и раннем сменном прикусе ортодонтическое лечение чаще всего сочетается с профилактическими мероприятиями. Длялечения применяют расширяющие пластинки с винтами, пружинами, вестибулярными дугами для верхней челюсти (при ее сужении), иногда в сочетании с упором для языка в переднем участке (рис. 631, а). Действие этих аппаратов рассчитано на изменение тонуса жевательных мышц и перестройку костной ткани альвеолярных отростков в боковых участках, а также на нормализацию функции языка, особенно во время глотания. Такие аппараты целесообразно

сочетать с внеротовой повязкой и подбородочной пращой, с вертикальной резиновой тягой.

Возможно также применение активаторов. Они должны быть так сконструированы, чтобы боковые зубы обеих челюстей упирались на накусочную площадку. Передние, наоборот, освобождаются от аппарата. С оральной стороны имеется упор для языка. Активаторы сочетают с винтами, пружинами, вестибулярными дугами.

После прорезывания первых постоянных моляров, А. Я. Катц рекомендует покрывать их коронками, разобщающими прикус. Через 10—20 дней после того, как молочные зубы начнут контактировать, коронки снимают, сошлифовывают молочные зубы до контакта первых постоянных моляров, а затем вновь фиксируют эти коронки на первых молярах. Такие процедуры проводят несколько раз. После прорезывания вторых моляров и передних зубов этот метод не показан.

В период позднего сменного прикуса и в постоянном прикусе, при значительном расхождении передних зубов применяют межчелюстное вытяжение (рис. 631, б, в). В зависимости от того, какая челюсть должна подвергаться лечению, используют один или два аппарата Энгля. Если вертикальному перемещению подлежат верхние и нижние передние зубы, применяют две дуги Энгля, на которых имеется соответствующее количество крючков, а межчелюстное вытяжение осуществляется при помощи резиновой тяги. Межчелюстное вытяжение можно проводить также следующим образом. Верхние и нижние передние зубы покрывают каппами из пластмассы, штампованными из металла коронками или надевают на зубы спаянные кольца (режу-

Глава 11 . Ортодонтия |

537 |

щие края у всех освобождают), на которых имеются крючки для резиновой тяги соответственно количеству перемещаемых зубов.

Если нужно переместить вертикально только верхние зубы, применяют аппарат Энгля. Зубы, подлежащие перемещению, покрывают коронками или кольцами с крючками, загнутыми кверху. Дугу изгибают на уровне режущего края зуба, после чего ее с усилием надевают на крючки. Дуга в силу своей упругости стремится вернуться в заданное исходное положение и тянет за собой зубы.

Если открытый прикус наблюдается при прогнатии или прогении, лечение его проводят одновременно с лечением основной аномалии.

При выраженном открытом прикусе у взрослых ортодонтическое лечение эффективно после предварительного хирургического вмешательства (кортикотомия) в переднем или боковых участках челюсти. Последующее ортодонтическое лечение заключается в перестройке с использованием описанных выше аппаратов. Некоторые авторы при открытом прикусе у взрослых рекомендуют сошлифовызать бугорки контактирующих зубов (после предварительной ихдевитализации или без нее) или удалять эти зубы с последующей частичной резекцией альвеолярного отростка и замещением дефекта протезами.

В заключение мы хотели бы высказать свою точку зрения олечении зубочелюстныханомалий путем удаления отдельных или даже групп зубов. Дело в том, что частые неудачи при аппаратурном лечении зубочелюстных аномалий, а также стремление больных закончить лечение в более короткие сроки привели к необходимости изыскания путей ускоренного лечения, с наименьшей затратой времени врача и больного, в частности путем удаления зубов.

В 1919г. Colyer предложил удалять сначала молочные клыки для исправления положения резцов, а затем первые премоляры для исправления положения клыков. Kiellgren назвал такое лечебное мероприятие «последовательной экстракцией*, Hotz — «управлением прорезывания зубов посредством экстракции», в основном при аномалиях 1 кл. по Энглю. Kiellgren - также и при сагиттальных аномалиях прикуса, открытом и перекрестном прикусе.

Метод последовательного удаления отдельных зубов или их групп включает следующие мероприятия: 1) удаление молочных клыков при неправильном прорезывании боковых резцов, при этом происходит саморегуляция положения боковых резцов в результате применения массажа или их положение и аномалию прикуса исправляют с помощью ортодонтических аппаратов; 2) удаление первых молочных моляров при приближении зачатков первых премолиров к поверхности альвеолярного отростка, что ускоряет их прорезывание; 3) удаление преждевременно прорезавшихся первых премоляров, что способствует изменению расположения зачатков постоянных клыков и их правильному установлению в зубном ряду. Если на основании рентгенологического контроля возможно ожидать прорезывания пятого раньше четвертого, то не следует удалять четвертый, так как наступит нежелательное мезиальное смещение пятого и шестого, что уменьшит место в зубной дуге для клыка.

Мы считаем, что к вопросу удаления, особенно постоянных зубов следует подходить крайне осторожно. Тем более серийное их удаление должно быть основано на всестороннем анализе, который позволял бы прогнозировать рост нижней челюсти.

Челюстно-лицевая ортопедия является одним из разделов ортопедической стоматологии и изучает клинику, диагностику и лечение повреждений челюстно-лицевой области, возникших в результате травм, ранений, оперативных вмешательств по поводу воспалительных процессов, новообразований. Ортопедическое лечение может быть самостоятельным или применяться в сочетании с хирургическим.

Развитие хирургических методов лечения, особенно новообразований челюстно-лицевой области, потребовало широкого применения в операционном и послеоперационном периоде ортопедических аппаратов. После оперативных вмешательств остаются тяжелые последствия в виде обширных дефектов челюстей и лица. Резкие анатомо-функциональные расстройства, обезображивающие лицо, причиняют больным мучительные психологические страдания.

Существуют определенные противопоказания к применению хирургических методов лечения переломов челюстей и проведению операций на лице. Обычно, это наличие у больных тяжелых заболеваний крови, сердечно-сосудистой системы, открытой формы туберкулеза легких, выраженных психологических расстройств и других факторов. Кроме того, возникают также повреждения, хирургическое лечение которых невозможно или неэффективно. Например, при дефектах альвеолярного отростка или части неба протезирование их более эффективно, чем оперативное восстановление. В этих случаях показано применение ортопедических мероприятий в качестве основного и постоянного метода лечения. При хирургическом лечении больных с повреждениями челюстно-лицевой области нередко возникают задачи вспомогательного характера: создание опоры для мягких тканей, закрытие послеоперационной раневой поверхности, кормление больных и др. В этих случаях показано применение ортопедического метода, как одного из вспомогательных мероприятий в комплексном лечении.

История челюстно-лицевой ортопедии уходят в глубь тысячелетий. Искусственные уши, носы и глаза были обнаружены у египетских мумий. Древние китайцы восстанавливали утраченные части носа и ушей, используя воск и различные сплавы. Однако, до XVI века нет каких-либо научных сведений о челюстно-лицевой ортопедии. Впервые лицевые протезы и обтуратор для закрытия дефекта неба описал Амбруаз Паре (1575). Пьер Фошар в 1728 г. рекомендовал просверливать небо для укрепления протезов. Кингслей (1880) описал конструкции для замещения врожденных и приобретенных дефектов неба, носа, орбиты. Клод Мартэн (1889) в своей книге о протезах приводит описание конструкций для замещения утраченных частей верхней и нижней челюстей. Он является основоположником не-

посредственного протезирования после резекции верхней челюсти.

Внашей стране значительное развитие челюс- тно-лицевая ортопедия получила в 40—50—60-х годах. Работами А. И. Бетельмана, Я. М. Збаржа,

А.Л. Грозовского, З.Я. Шура, И. М. Оксмана, В. Ю. Курляндскогобыл заложен фундаментсовременного челюстио-лицевого протезирования. Эти авторы не только показали необходимость ортопедических вмешательств при восстановлении формы и функции челюстно-лицевой области, но и разработали оригинальные методы ортопедического лечения и протезирования.

Впоследующие годы темпы развития челюстнолицевой ортопедии снизились. Это объясняется тем, что усилия специалистов по ортопедической стоматологии переключились на разработку вопросов зубного протезирования и ортодонтии, потребность населения в которых оказалась очень высокой. В 70-х и 80-х годах в связи с внедрением комплексных методов восстановительного лечения вновь возрос интерес к проблемам челюстно-лице- вой ортопедии.

Современная челюстно-лидевая ортопедия, базирующаяся на реабилитационных принципах общей травматологии и ортопедии, опирающаяся на достижения клинической стоматологии, играет огромную роль в системе оказания стоматологической помощи населению.

Основы деонтологии и особенности приема чслюс- тно-лицевых больных в клинике ортопедической стоматологии. В ортопедической стоматологии наиболее трудным разделом является челюстно-лицевое протезирование, задача которого состоит в подготовке больных к сложным, порою разрушительным, операциям в челюстно-лицевой области, восполнение дефектов и деформаций, которые не удалось или невозможно восстановить оперативным путем, а также из-за отказа больных от хирургического лечения.

Значительная доля работы при изготовлении челюстно-лицевых протезов и психологические контакты с больными осуществляются средним медицинским персоналом. Поэтому они должны иметь глубокие знания психологии, этики и деонтологии.

Особо следует подчеркнуть необходимость соблюдения принципов деонтологии при обслуживании челюстно-липевых больных, имеющих значительные, нередко обезображивающие лицо, дефекты

идеформации, которые к тому же, сопровождаются расстройством таких важных функций, как акт жевания, глотания, речи, дыхания. Эстетические и функциональные расстройства доставляют больным тяжелые переживания, делают их замкнутыми, малоконтактными. Нередко на всем их поведении лежит печать безысходности, обреченности, они

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

5 3 9 |

бывают раздражительны, склонны к созданию конфликных ситуаций или обнаруживают безразличие к окружающим.

Протезирование при врожденных дефектах верхней челюсти. Врожденные дефекты верхней челюсти обычно бывают представлены расщелинами неба и губы и относятся к числу довольно распространенных аномалий развития. Так, по данным М. Д. Дубова, они составляют 12—30% всех уродств, встречающихся у человека, и 77% всех расщелин лица. По статистическим данным различных стран, с расщелиной неба рождается I ребенок на 600— 1000 новорожденных, причем в последние годы отмечается определенная тенденция к увеличению этого числа. Расщелины нередко сочетаются с другими врожденными пороками развития, такими как аномалия развития конечностей, врожденными пороками сердца, что отягощает общее состояние ребенка. Среди причин, приводящих к возникновению расщелин неба, следует назвать наследственный фактор, алкоголизм родителей, хронические и инфекционные заболевания матери, воздействие некоторых лекарственных препаратов, применяемых во время беременности, а также механические и психические травмы, особенно в первые месяцы беременности, и другие факторы. Воздействие указанных причин нарушает нормальный процесс формирования неба, происходящий в течение 2-го и 3-го месяцев развития зародыша. В результате нарушается соединение тканей, образующих губу и альвеолярный отросток, костное и мягкое небо. Это и приводит к образованию расщелин той или иной протяженности. В частности, расщелины могут быть представлены расщеплением только язычка или всего мягкого неба, расщеплением мягкого и костного неба, а иногда и в сочетании с расщелиной альвеолярного отростка и губы.

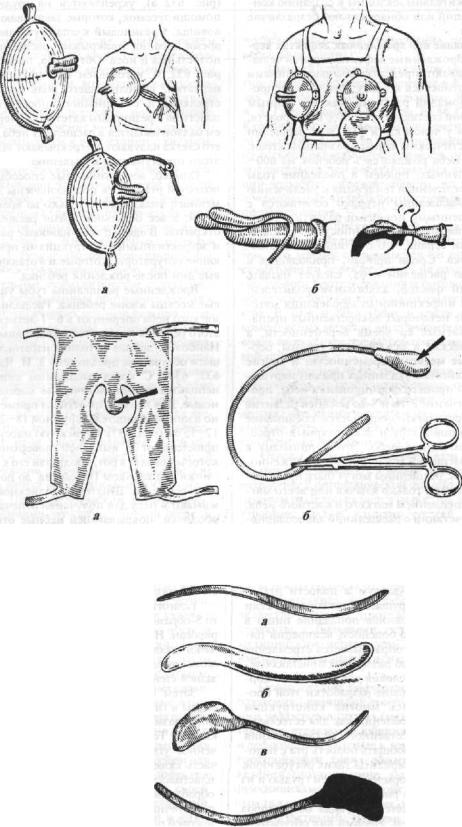

При расщелинах верхней губы и неба возникает трудность в первые дни после рождения. Из-за имеющегося сообщения между ротовой и носовой полостью не создается вакуум в полости рта и, таким образом, резко нарушается акт сосания. Если к этому добавить постоянное попадание пищи в полость носа и большую опасность аспирации пищевых веществ, вполне оправдывается стремление специалистов к созданию различных приспособлений, обеспечивающих условия для успешного кормления таких детей. В плане разработки этой проблемы рекомендовались многие конструкции обтурирующих приспособлений как для естественного, так и для искусственного вскармливания детей, позволяющие разобщать полость рта с полостью носа. Некоторые варианты таких обтураторов П .С. Пергамента для кормления детей грудью и из рожка представлены на рис. 632, а, б.

На рисунке приводятся два вида обтураторов для вскармливания детей. Первый вид обтуратора, изготовленного из плоского куска мягкой резины

(рис. 632 а), укрепляются на груди матери при помощи тесемок, которые завязываются вокруг туловища, а резиновый клапан (указано стрелкой)во время сосания прикрывает расщелину, разобщая полость рта и носа. Обтуратор, представленный на рис. 632, б, изготовлен из пальца хирургической перчатки, выполняющего роль баллона (указано стрелкой) и соединенного посредством липкого пластыря с резиновым катетером. Перед кормлением баллон вводится в расщелину неба, через катетер его слегка надуваюти перекрывают зажимом. После этого приступают к кормлению.

Однако, все упомянутые способы разобщения полостей рта и носа предназначены лишь для временного пользования, только во время кормления детей, а все остальное время расщелина остается открытой. В связи с этим наиболее рациональными и эффективными конструкциями признаны плавающие обтураторы, которые изготавливаются в первые дни после рождения ребенка.

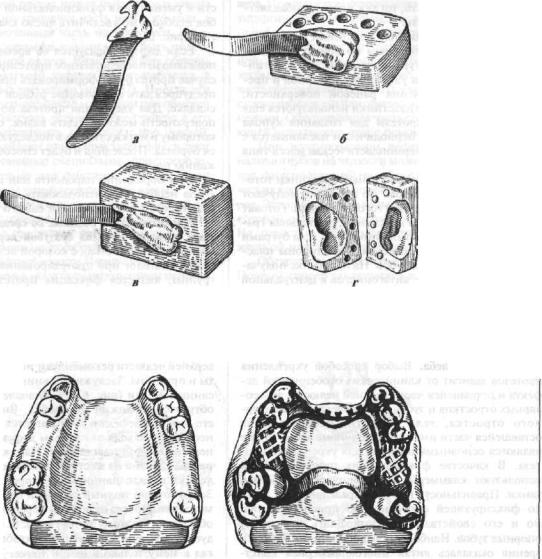

Врожденные расщелины губы ушивают в первые месяцы жизни ребенка. Расщелины твердого и мягкого неба оперируют в 6—7-лстнем возрасте. До этого ребенок пользуется плавающим обтуратором. Наиболее удобная методика изготовления плавающего обтуратора предложена 3. И. Часовской (рис. 633, 634). С краев расщелины снимают оттиск, используя термопластические массы или силиконовые. Для получения оттиска применяют S-образ- но изогнутый шпатель шириной 18—20 мм и длиной 12— 15 см (рис. 633). Оттискную массу в виде валика приклеивают к выпуклой поверхности шпателя, который вводят в рот, продвигая его к задней стенки глотки над валиком Пассавана до появления рвотного рефлекса. Шпатель с оттискной массой прижимают к небу для получения отпечатка слизистой оболочки, покрывающей небные отростки и края расщелины со стороны полости рта. Затем шпатель медленно перемещают на себя, чтобы получить отпечаток переднебоковых краев носовой поверхности небных отростков. Оттиск выводят смещением его назад, вниз, а затем вперед.

Если оттиск получается альгинатными материалами, то S-образно изогнутый шпатель должен быть перфорирован. На оттиске должны быть четко видны отпечатки носовой и язычной поверхностей краев расщелины твердого и мягкого неба, а также отпечаток задней стенки глотки.

Затем с оттиска срезают излишки оттискной массы и гипсуют его в кювету. После затвердевания гипса размягчают оттискную массу и удаляют ее из кюветы. Тонкой пластинкой воска закрывают Полученное углубление и отливают противоположную часть кюветы. После затвердевания гипса формуют пластмассу и проводят полимеризацию. Обтуратор обрабатывают и припасовывают в полости рта. Носоглоточная часть обтуратора должна быть чуть выше носовой поверхности краев расщелины мягкого неба, чтобы были возможны движения небных мышц.

540 |

Глава 12. Челюстнолицевая ортопедия |

Рис. 632. Обтураторы Пергамента:

а —дляестественногокормления;6—длякормленияизрожка.

Рис. 633. S-образные шпатели и полученные с их помощью слепки у больных с врожденными расщелинами неба:

а~стандартныйротовой;

б—шпательФайбушевина; в—стенсовыйваликна шпателе;г-слепокдля плавающегообтураторапри левостороннейрасщелине.

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

5 41 |

Рис. 634. Методика изготовления обтуратора по Чаеовской:

а ~S-образнаяметаллическая пластинка с оттиском изтермопластическоймассы; б, в, г —этапы получения гипсовой формы для изготовления обтуратора.

'

Рис. 635. Литая многокламмерная шинирующая конструкция протеза при дефекте переднего отдела альвеолярного отростка.

Глоточный край располагается непосредственно над валиком Пассавана. Края обтуратора, соприкасающиеся во время функции с подвижными тканями, делают утолщенными, а среднюю часть и небные крылья — тонкими. Края обтураторов уточняют с помощью парафина и быстротвердеющей пластмассы. В первые дни привыкания к обтуратору его фиксируют ниткой к коже щеки. В последующем он хорошо удерживается в расщелине.

Протезирование при приобретенных дефектах верхней челюсти имеет свои особенности и зависит от многих факторов, в том числе от причины их образования. Причинами образования приобретенных дефектов могут быть травматические повреждения огнестрельного и неогнестрельного характера, пато-

логические процессы, вызванные воспалительными (часто одонтогенного происхождения) заболеваниями или развившиеся на почве специфической инфекции (сифилис, туберкулез); доброкачественные или злокачественные новообразования. Приобретенные дефекты верхней челюсти могут локализоваться в пределах альвеолярной части с проникновением в гайморову полость или без проникновения; могут быть дефекты только костного неба в переднем, среднем и боковом отделе или в сочетании с дефектами мягкого неба. Могут образоваться дефекты после резекции половины верхней челюсти или обеих ее частей.

При наличии приобретенных дефектов верхней челюсти и зубного ряда изготавливаются замещаю-

5 4 2 |

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

щие протезы. Если же дефект проникает в гайморову или носовую полость, тогда к протезу добавляется обтурирующая часть.

Специальные защитные пластинки изготавливаются до операции больным по поводу удаления новообразований или уранопластики. Эти пластинки предназначены для удержания тампонов и предотвращения загрязнения раневой поверхности. После уранопластики пластинки используются еще как формирующие протезы для создания купола неба, для чего на нее периодически наслаивается с небной поверхности термопластическая масса типа стенса.

Предоперационные защитные пластинки готовятся следующим образом. До операции получают оттиски с обеих челюстей и готовят модели. Готовят восковую композицию пластинки, дистальная граница которой проходит по линии «А» и за буграми верхней челюсти. С вестибулярной стороны пластинка доходит до шеек зубов. На пластинке получают отпечаток зубов — антагонистов в центральной окклюзии. Затем воск заменяют на пластмассу, которую обрабатывают, полируют и пластинку припасовывают в полости рта до операции. Пластинка накладывается на челюсть сразу после операции.

Способы фиксации протезов при дефектах верхней челюсти и неба. Выбор способов укрепления протезов зависит от клинических особенностей дефекта и оставшейся части верхней челюсти, альвеолярных отростков и зубов. При дефектах альвеолярного отростка, тела челюсти, неба, если на оставшейся части имеются устойчивые зубы, то они являются основными опорами для укрепления протеза. В качестве фиксирующих приспособлений используют кламмеры, телескопические коронки, замки. Правильность выбора определяется не только фиксирующей способностью приспособления, но и его свойствами предотвращать перегрузку опорных зубов. Наиболее совершенной с этой точки зрения оказалась литая многокламмерная конструкция.

Протезирование больных с передними дефектами твердого неба. Задачи протезирования больных с передними дефектами твердого неба заключаются в разобщении полости рта от полости носа, восстановлении речи и внешнего вида пациента. При наличии зубов на челюсти протезирование можно проводить и съемным пластиночным протезом. Особенности протезирования определяются величиной дефекта. Если дефект распространяется на зону переходной складки, то возникают трудности

визоляции полости рта от полости носа. Это достигается применением эластической подкладки на съемном протезе. При обширных дефектах переднего отдела твердого неба протез лишается опоры

впередней части неба и может опрокидываться. Кроме того, верхняя губа, лишенная опоры на альвеолярном отростке, оказывает давление на протез спереди назад, в связи с чем возрастает нагрузка

на опорные зубы. Для удержания протеза на челюсти и уменьшения функциональной перегрузки зубов необходимо увеличить число кламмеров в протезе (рис. 635).

Если дефект образуется во время операции, то показано непосредственное протезирование. В этом случае протез будет формировать протезное ложе и предупреждать образование рубцов по переходной складке. Для удержания протеза по его наружной поверхности можно создать валик, соответственно которому в мягких тканях в последующем образуется борозда. Последняя и будет способствовать удержанию протеза.

При поражении пародонта или при отсутствии зубов необходимо использовать в первую очередь ретенционные возможности самого дефекта.

Протезирование больных со срединными дефектами твердого неба на беззубой верхней челюсти.

Основной трудностью, с которой встречается орто- пед-стоматолог при протезировании больных этой группы, является фиксация протеза. Обеспечить хорошую фиксацию полного съемного протеза с помощью известных методик не удается: при вдохе через нос воздух поступает под протез и сбрасывает его. Создать отрицательное давление под протезом невозможно. Для удержания протеза на беззубой верхней челюсти рекомендуют использовать магниты и пружины. Заслуживает внимания способ, описанный Келли (рис. 636 ). Вначале изготавливают обтуратор, похожий на пробку. Внутренняя часть его входит в дефект и располагается в полости носа, несколько выходя за пределы дефекта. Она выполнена из мягкой пластмассы. Наружная часть обтуратора сделана из жесткой пластмассы и закрывает дефект в виде панциря со стороны полости рта. Затем готовят полный съемный протез по обычной методике. Протез не должен передавать давление на обтуратор, поэтому ротовую часть обтуратора следует делать в виде полусферы, чтобы протез прилегал к нему только в одной точке. Таким образом, давление при боковых смещениях протеза не будет передаваться на обтуратор, что необходимо для предупреждения увеличения дефекта от бокового давления обтуратора.

Рис. 636. Протезирование беззубой верхней челюсти при срединном дефекте твердого неба (по Келли).

а—обтуратор;б—полныйсъемный протез;в—беззубаяверхняячелюсть.

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

543 |

При двустороннем дефекте верхней челюсти в качестве передней опоры может быть использована оставшаяся кожно-хряшевая часть носового хода, а задней — сохранившаяся часть мягкого неба. В боковых отделах опорными зонами могут быть полости верхнечелюстной пазухи. В таких случаях обтурируюшая часть мягкого протеза изготавливается в виде грибовидных отростков (рис. 637). Иногда эти отростки могутбыть соединены сбазисом при помощи шарнира, что облегчает установление протеза в его ложе. Можно изготовить протез из двух частей, которые устанавливают отдельно и затем фиксируют между собой с помощью специальных приспособлений. Дополнительно для фиксации протеза могут быть использованы спиралевидные пружины.

Если ретенционные возможностидефектаминимальны, то их создают оперативным способом. При дефектах верхней челюсти в сочетании с дефектами пограничных областей(нос,глазница)целесообразносоединитьлицевой протезепротезомверхнейчелюсти.Нарядусмеханическими способами соединения мо1угбыть использованы магниты изсомарийкобальта,обладающиебольшойфиксирующей способностью при минимальных размерах и массе.

Протезирование больных с дефектами мягкого

неба. При рубцовом укорочении мягкого неба показано хирургическое вмешательство, а при дефектах мягкого неба — протезирование обтураторами. Обтураторы состоят из двух частей : фиксирующей, расположенной в пределах твердого неба, и обтурируюшей, закрывающей дефект мягкого неба. Фиксирующая часть обтуратора может быть в виде небной пластинки с удерживающими или опорно-удерживающими кламмерами.Обтурирующан часть соединяется с фиксирующей неподвижно или с помощью пружины.

При изолированном дефекте мягкого неба и наличии зубов на челюсти можно применять обтуратор, фиксированный на зубах с помощью телескопических коронок или опорно-удерживаюших кламмеров. Эти коронки или кламмеры соединены дугой, от которой отходит отросток к сторону мягкого неба. На отростке укрепляют обтурируюшую часть из жесткой или эластичной пластмассы (рис. 638).

Обтуратор можно изготовить двумя способами. Первый способ заключается в следующем. Снимают оттиск с верхней челюсти стандартной ложкой и оттиск области дефекта индивидуальной ложкой.

Рнс. 637. Протезы верхней челюсти:

а - с грибовидным отростком; б с шарнирным соединенем переднего отростка.

6

Рис. 638. Обтуратор для замещения дефекта мягкого неба:

а—фиксирующаячастьобтуратора;б~обтураторпридефектемягкогонеба.

544 |

Глава 12. Челюстно-лицевая ортопедия |

Последняя делается из воска в виде пластинки, закрывающей дефект мягкого неба. Из алюминиевой проволоки делают ручку такой длины, чтобы можно было без введения руки в полость рта вносить на ложке оттискную массу. После отливки моделей по ним изготавливают фиксирующую и обтурируюшую части протеза. В полости рта проверяют элементы протеза. Для соединения частей обтуратора снимают оттиск.

Второй способ: снимают оттиск верхней челюсти стандартной ложкой для изготовления фиксирующей части обтуратора, с пружинистым отростком, доходящим до дефекта мягкого неба. В полости рта проверяют фиксирующую часть, на отросток наслаивают оттискную массу (ортокор) и фиксируют протез в полости рта на некоторое время. После получения с краев дефекта функционального оттиска массу заменяют пластмассой.

Сочетанные дефекты твердого и мягкого неба закрывают съемными протезами, которые подвижно или неподвижно соединяются с обтуратором для

мягкого неба. Базис протеза в месте прилегания к краю дефекта твердого неба должен иметь замыкающий клапан.

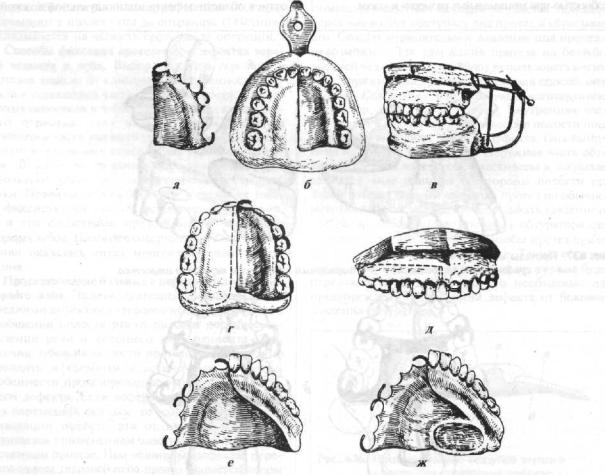

Протезирование после односторонней резекции верхней челюсти. Непосредственное протезирование.

Такое протезирование после резекции осуществляется по методике Оксмана в три этапа (рис.639). Вначале готовят фиксирующую часть протеза с кламмерами на опорные зубы. Для этого снимают оттиск с верхней челюсти, отливают модель, моделируют фиксирующую пластинку из воска и заменяют его пластмассой. Фиксирующую пластинку проверяют в полости рта и вместе с ней снимают оттиск. Также снимают вспомогательный оттиск с нижней челюсти. Отливают модели и гипсуют их в окклюдатор.

После этого следует изготовление резекционной части протеза. На модели верхней челюсти отмечают границу резекции в соответствии с планом операции. Затем на стороне опухоли срезают на уровне шейки один зуб, чтобы в последующем протез не мешал эпителизации костной раны. Остальные зубы срезают

Рис. 639. Этапы изготовления непосредственного протеза по Оксману при резекции верхней челюсти.

а —фиксирующая пластинка;б —снятиеоттиска вместесфиксирующейпластинкой;в — загипсовкамоделей вокклюдатор;г, д —границаудалениязубов и неба намодели; е —временный протез;ж-протезсобтурирующейчастьюпокраямпослеоперационногодефекта.