учебник -5-575

.pdf

|

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 31 |

|||

перекрытие. Особенно необходимо наблюдение в |

|

|

|||

«критические»фазы —периодпрорезывания, смены |

|

|

|||

зубов и пубертатный, когда может вновь появиться |

|

|

|||

импульс роста нижней челюсти. Направление дей- |

|

|

|||

ствия резиновой тяги (вектор сил, приложенных к |

|

|

|||

нижней челюсти) ориентируется полинии от нижне- |

|

|

|||

челюстного симфиза (точка погонион) к нижнече- |

|

|

|||

люстной головке. При сочетании с открытым прику- |

|

|

|||

сом добавляется вертикальный компоненттяги. Сила |

|

|

|||

эластической тяги начинается с небольших величин |

|

|

|||

(150-200 граммов у подбородка) с постепенным |

|

|

|||

увеличением до 600—800 граммов. |

|

|

|

|

|

Для более точного изготовления жесткой пращи |

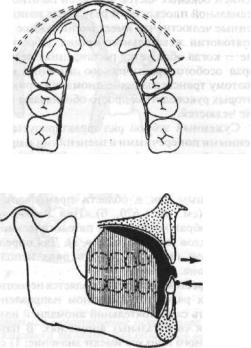

Рис. 625. Аппарат Эйнсворта. |

||||

на коже подбородка химическим карандашом отме- |

|

|

|||

чается точка погонион, стрелкой — направление |

|

|

|||

тяги и границы пращи, которые при снятии слепка |

|

|

|||

переводятся на него, а затем на пластмассу. Неко- |

|

|

|||

торые пациенты при ношении жесткой пращи |

|

|

|||

предъявляют жалобы на чувство потливости и раз- |

|

|

|||

дражения кожи в местах соприкосновения. Для |

|

|

|||

профилактики этого внутреннюю поверхность пра- |

|

|

|||

щи можно покрывать адсорбентом (тальк), кусоч- |

|

|

|||

ком мягкой ткани или перфорировать пращу. |

|

|

|

||

В постоянном прикусе возможности ортодонти- |

|

|

|||

ческого лечения скелетных форм прогении ограни- |

|

|

|||

чены и прогноз менее благоприятен, так как мы не |

|

|

|||

в состоянии влиять на рост и развитие челюстных |

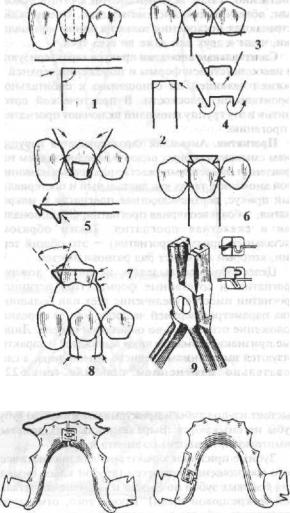

Рис. 626. Соотношение активатора для лечения |

||||

костей. При нерезко выраженной истинной проге- |

прогении с резцами и окружающими |

||||

нии на оба зубных ряда накладываются дуги Энгля |

тканями |

|

|||

с межчелюстной резиновой тягой для мезио-диста- |

|

|

|||

льного перемещения зубов обеих челюстей. При |

|

|

|||

сочетании с недоразвитием верхней челюсти можно |

При резко выраженной |

прогении, особенно |

|||

применить бюгельный активатор Френкеля. |

|

||||

|

истинной, ортодонтические мероприятия чаще все- |

||||

|

|

|

|||

При сужении верхней челюсти ее расширяют с |

го оказываются малоэффективными. Выход — в |

||||

помощью пластинок с винтом или дуговыми аппа- |

оперативном вмешательстве или протезировании. |

||||

ратами Энгля, Эйнсворта (рис. 625). |

|

|

Хирургическое лечение не следует рассматривать |

||

Показаниями к протетическому методу лечения у |

как самостоятельный метод. Оно эффективно лишь в |

||||

взрослых яштяются: 1) истинная прогения при отказе |

сочетании с ортодонтическим, а иногда и |

||||

пациента от хирургического исправления аномалии |

протетическим, причем ортодонтическое лечение |

||||

или при наличии противопоказаний к оперативному |

должно предшествовать хирургическому и завершать |

||||

вмешательству (акромегалия, некомпенсированный |

его. Аппаратурное лечение после реконструктивной |

||||

диабет, нарушения костного метаболизма в нижней |

операции на челюстях преследует профилактику |

||||

челюсти, хронические ослабляющие заболевания или |

рецидива и коррекцию окклюзии, которая у многих |

||||

другие особенности общего соматического |

и |

||||

больных после операции далека от совершенства. |

|||||

психологического статуса, когда вместо радикального |

|||||

Объем лечебных мероприятий при комбиниро- |

|||||

хирургическоголечения более оптимальным является |

|||||

ванной терапии истинной |

прогении зависит от |

||||

компромиссное решение проблемы с помощью метода |

|||||

исходной клинической картины, которая должна |

|||||

мротетической терапии); 2) ложная прогения: а) при |

|||||

устанавливаться на основе комплексного обследо- |

|||||

отсутствии большого количества зубов или при |

|||||

вания (ортодонт, хирург, ортопед, психолог). Опти- |

|||||

беззубой челюсти, б) невозможности |

проведения |

||||

мальная схема лечения должна иметь поэтапный |

|||||

ортодонтического лечения по другим |

причинам |

||||

преемственный характер: 1) предоперационная пси- |

|||||

(плохое общее состояние пациента, его поздний возраст |

|||||

хологическая и ортодонто-ортопедическая подго- |

|||||

при наличии выраженной аномалии, отдаленное ме- |

|||||

товка; 2} хирургическое лечение; 3) послеопераци- |

|||||

стожительство), отказ от хирургического |

и |

||||

онное лечение в стационаре и амбулаторный период |

|||||

ортодонтического лечения или Отсутствие положи- |

|||||

ретенции, включающий ортодонтические и ортопе- |

|||||

тельного результата при ранее проведенном ортодон- |

|||||

дические лечебные мероприятия; 4) диспансерное |

|||||

тическом лечении; 3) скелетные формы прогении с |

|||||

наблюдение не менее 3 лет. |

|

||||

большой частичной или полной потерей зубов, когда |

|

||||

не нарушены эстетические нормы лица. |

|

|

Траневербальные аномалии прикуса. Трансвер- |

||

|

|

|

зальные аномалии прикуса |

характеризуются сме- |

|

Глава 11 . Ортодонтия |

533 |

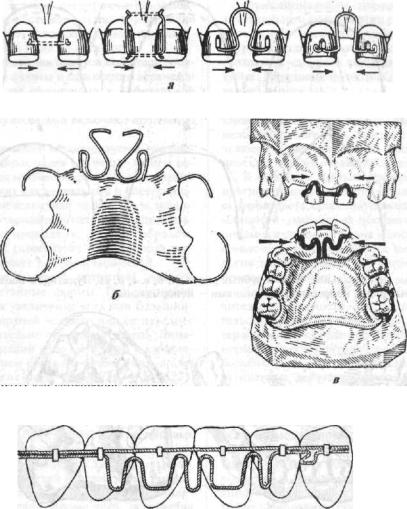

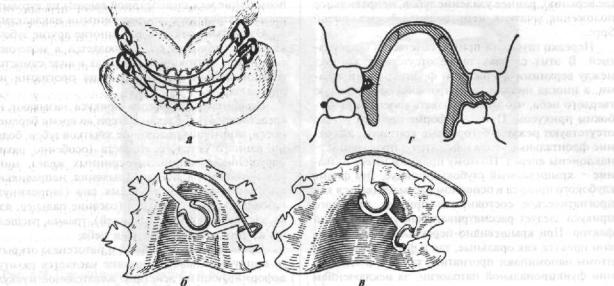

Рис. 627. Аппараты для лечения перекрестного прикуса:

а—длямежчелюстноговытяжения;б,в—съемныеаппараты;г—соотношениеактиваторадля

леченияперекрестногоприкусасбоковымизубамииокружающимитканями,окклюзионнаянакладка

насторонедеформациисошлифована.

тных суставов. При резко выраженном перекрестном |

с зубными бугорками верхних фронтальных зубов, |

прикусе у взрослых, когда протетические и орто- |

а проскальзывают мимо них. |

донтические мероприятия не гарантируютдостиже- |

Глубокий прикус характеризуется более сильно |

женин успешного функционального и эстетическо- |

развитым фронтальным участком альвеолярного |

го результата, показано оперативное вмешательство. |

отростка и менее боковыми участками. Окклюзи- |

Методику выбирают соответственно форме пере- |

онная поверхность низкая в области премоляров и |

крестного прикуса и его этиологии. |

моляров, искривляясь, резко поднимается в обла- |

Вертикальные аномалии прикуса характеризу- |

сти фронтальных зубов. Уровень окклюзионной |

ются смешениями отдельных групп зубов в верти- |

поверхности нижних передних зубов выше уровня |

кальном направлении, то есть по отношению к |

боковых (рис. 6I5) Нижняя часть лица короткая, |

горизонтальной плоскости (рис. 585). Если за ис- |

нижняя губа вывернута наружу, образуя глубокую |

ходную точку принять Франкфуртскую горизон- |

подбородочную складку. Функциональная патоло- |

таль, то отклонения отдельных групп зубов опреде- |

гия глубокого прикуса выражается в блокировке |

ляются более близким или отдаленным положением |

движений нижней челюсти. Верхняя челюстьсиль- |

от упомянутой плоскости. К этому виду аномалий |

нее развита и перекрывает нижний зубной ряд со |

относятся глубокий и открытый прикусы. |

всех сторон. Эту форму можно назвать блокирую- |

Глубокий прикус. Первоначальное представле- |

щей. Ввиду того, что нижние фронтальные зубы |

ние о глубоком прикусе сводится к увеличенному |

стоят высоко, а верхние низко, происходиттравма- |

перекрытию нижних фронтальных зубов верхними |

тизация слизистой твердого неба нижними зубами. |

(рис. 586). Перекрытие до одной трети коронки |

Отсутствие артикуляционной нагрузки фронталь- |

нижних зубов принято считать нормой. Очень важ- |

ных зубов приводит к заболеванию их пародонта. |

ным обстоятельством в характеристике глубокого |

В зависимости от вестибулярного или орального |

прикуса является наличие контакта режущих краев |

наклона передних верхних зубов различают две |

нижних фронтальных зубов с зубными бугорками |

формы глубокого прикуса — блокирующий и кры- |

верхних передних зубов. Увеличение перекрытия |

шеобразный. При блокирующей форме имеется |

при отсутствии контакта между передними зуба- |

отвесное положение передних зубов, межокклюзи- |

ми — приводит к тяжелой форме аномалии, что |

онное пространство минимальное и равняется О— |

называют глубоким прикусом. Следовательно, под |

2 мм. Шестые зубы смыкаются по первому классу |

глубоким прикусом понимают такое соотношение |

Энгля. Среди причин глубокого прикуса можно |

зубных рядов, когда нижние фронтальные зубы в |

назвать нарушение последовательности прорезы- |

состоянии центральной окклюзии не артикулируют |

вания зубов (все нижние зубы прорезываются рань- |