учебник -5-575

.pdf

Глава 1 1 . Ортодонтия |

515 |

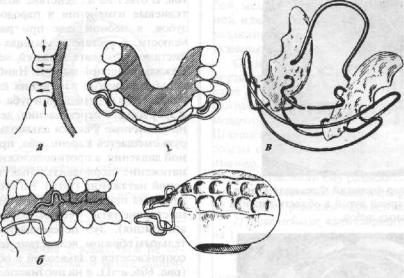

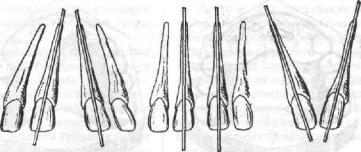

Рис. 602. Активаторы:

а ~ Андрезена-Гойпла, 6 - Петрика, в — Кламмта.

лых. Эти так называемые моноблоковые аппараты, к которым относятся и регуляторы функции, предназначены в основном для сменного прикуса еще и потому, что в этом возрасте возникает проблема фиксации других устройств. Дело в том, что корни молочных зубов находятся в стадии рассасывания, а у постоянных они еще не сформированы и моноблоки позволяют в определенной степени решить эту задачу. Кроме того, при резко выраженных аномалиях не всегда достигается желаемый эффект, что вызывает необходимость сочетать активаторы с другими аппаратами.

Заслуживает внимания метод лечения зубочелюстных аномалий, предложенный Френкелем. Он рассматривает нарушения функции жевания, глотания, дыхания, речи, а также изменения тонуса мышц околоротовой области, затылка и шеи как первую причину возникновения зубочелюстных аномалий. Особенно вредными считает длительное затруднение носового дыхания и привычку держать рот открытым. Аппараты, предложенные Френкелем, названы им регуляторами функции (рис. 603— 604). Это съемный моноблоковый аппарат, основными частями которого являются боковые шиты и нестибулнрные пелоты. Первые освобождают боковые участки зубных рядов отдавления щек и стимулируют рост челюстей и их апикального базиса в трансверзальном направлении. Вестибулярные пелоты исключают давление губ на зубные ряды (особенно при вредных привычках) и стимулируют рост апикального базиса верхней и нижней челюстей в сагиттальном направлении. Части аппарата скрепляют металлическими дугами из эластичной проволоки. В зависимости от клинической картины зубные ряды могут быть разобщены или их жевательные поверхности касаются накусочной пло-

щадки; боковые щиты прилегают к вестибулярной поверхности зубов или отстоят от них. Автором предложены три типа таких аппаратов: первый и второй —для лечения прогнатии, третий тип —для устранения прогении.

Регуляторы функции могут быть дополнены отдельными активными элементами (винтами, пружинами), когда есть необходимость ускорить перемещение отдельных зубов.

Противопоказанием к применению активатора Андрезена и других громоздких аппаратов служит затрудненное дыхание через нос. Дети с чрезмерно суженным и высоким небом также не могут пользоваться активатором. В указанных случаях в начале лечения необходимо провести расширение верхней челюсти пластинкой с винтом или пружинами (рис. 605).

Комбинированными аппаратами называют также сочетание внеротовых с внутриротовыми. Такие аппараты используют чаще всего при лечении прогнатии.

Внеротовые аппараты. К ним относятся: 1. Наружная повязка с подбородочной пращой. Направление резиновой тяги подбородочной пращи может быть косым (при лечении прогении) или вертикальным (при лечении открытого прикуса). 2. Наружная давящая повязка в области верхней челюсти (при лечении прогнатии), точкой опоры которой является затылочная часть головы.

Тканевые реактивные изменения в зубочелюстной системе при ортодонтическом лечении аномалий.

Ортодонтический метод лечения зубочелюстных аномалий заключается в перемещении отдельных зубов, расширении зубнщх рядов, изменении положения нижней челюсти' и т.д. Это достигается с помощью специальных ортодонтических аппара-

5 1 6 |

Глава 1 1 . |

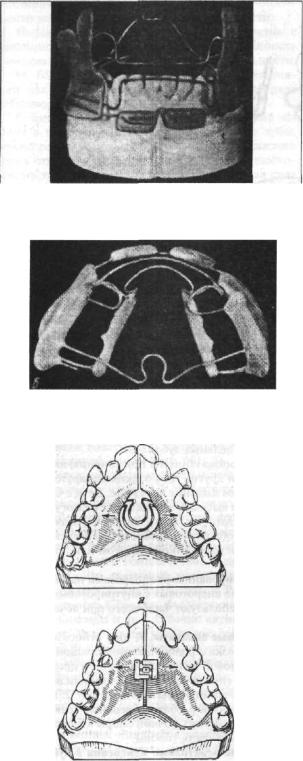

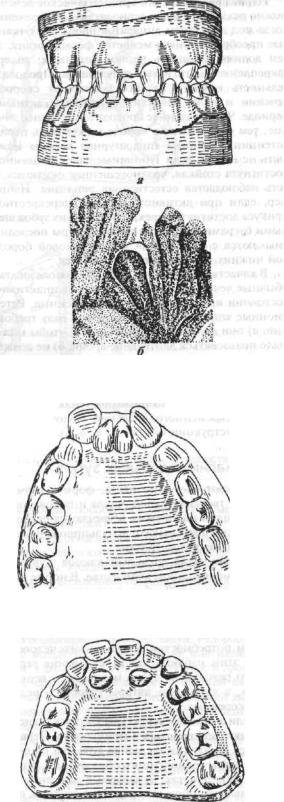

Рис. 603. Регулятор функций Френкеля I типа с вестибулярной дугой в области нижних фронтальных зубов.

Рис. 604. Регулятор функции Френкеля с различным расположением язычных пелотов.

Рис. 605. Расширяющие пластинки.

а —спружинящимипетлями; винтом.

Ортодонтия

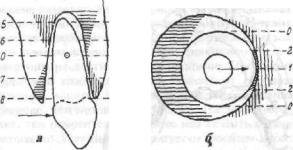

тов. В ответ на их действие возникают реактивные тканевые изменения в пародонте перемещаемых зубов, в небном шве при расширении верхней челюсти, в суставе и мышцах при переднем или дистальном сдвиге нижней челюсти, изменении межальвеолярной высоты. Наиболее подробно изучены реактивные изменения пародонта при горизонтальном перемещении зуба. Сила, приложенная к зубу для его перемещения, действует по-разному на различные участки альвеолы. Сторону, в которую смещается корень зуба, принято называть зоной давления, а противоположную, где имеет место натяжение периодонтальных волокон, называют зоной натяжения (тяги). На стороне повышенного давления происходит резорбция кости альвеолы, а на стороне тяги — ее новообразование (наслоение, аппозиция). Зуб перемещается наклонно-враща- тельным образом, вследствие чего в первую очередь соприкасается с альвеолой в области своей шейки (рис. 606, а—I), и на противоположной стороне — в области верхушки корня (рис. 606, а—5). Если приближаться к середине корня с обеих сторон от мест соприкосновения, то степень сдавливания периодонта постепенно уменьшается (рис. 606, а~ 2 и 6). В участке 0 периодонтальная щель сохраняет исходную ширину, поскольку это место соответствует оси вращения и, следовательно, не перемещается. По мере резорбции альвеолярной стенки зуб перемещается, давлению подвергаются постепенно и другие участки альвеолярной стенки.

Таким образом, образуются четыре зоны: две зоны давления (рис. 606, а, вертикальная штриховка) и две зоны тяги (рис. 606, а, горизонтальная штриховка). В зонах давления появляются остеокласты и происходит резорбция внутренней стенки, что дает возможность зубу продвигаться в определенном направлении. В зонах тяги, наоборот, отмечается образование кости на внутренней стенке альвеолы, способствующее выравниванию размеров периодонтальной щели. При применении правильно рассчитанной силы эти процессы должны быть уравновешены или желательно, чтобы наслоение кости опережало ее резорбцию.

Если топографию зуба в альвеоле изучать в поперечном разрезе на уровне шейки, то корень зуба можно рассматривать как цилиндрическое тело, находящееся в большом полом цилиндре — альвеоле (рис. 606, б). Поскольку корень тоньше просвета альвеолы, то приближаясь к ее стенке, корень соприкасается с ней лишь на небольшом участке (рис. 606, б—I), а на соседнем участке (2) происходит только небольшое сдавливание периодонта, в то время как на участке 0 вообще сдавливания не обнаруживается.

Таким образом, и при применении большей силы периодонт сдавливается только в ограниченных пространствах и всегда сохраняются участки жизнеспособных тканей, в которых происходит резорбция сжатого периодонта и стенки альвеолы.

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 1 7 |

Рис. 606. Схема, характеризуюшая степень сдавливания периодонта в разных участках зоны давления. Объяснение в тексте.

Тканевые преобразования в зонах тяги не отличаются особой разновидностью и менее зависят от величины и характера действующей силы. При медленном перемещении зубов образование кости на стенке альвеолы происходит путем гладкого напластования, а при быстром — новая костная структура напоминает остеофит.

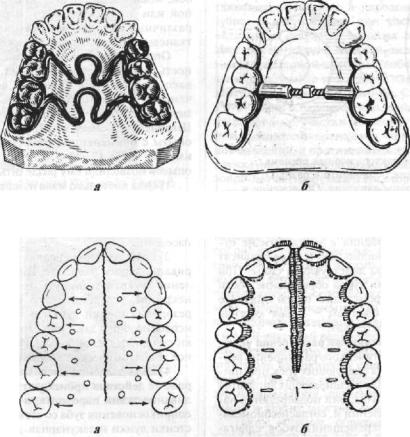

Тканевые преобразования при расширении челюстей. Механизм ортодонтического расширения верхней челюсти основан на следующих трех принципах: 1) в качестве опоры для расширяющих аппаратов используются боковые зубы; они подвергаются нагрузке в щечном направлении и, согласно биомеханике горизонтального перемещения зубов, сдвигаются в направлении действующей силы. Если ограничиться только этим приемом, то происходит лишь расширение зубного ряда; 2) расширяющие аппараты опираются с двух сторон на блоки боковых зубов (рис. 607). Сила действия передается на срединный небный шов, который расширяется; 3) опорные зубы в альвеолярном отростке передают силу нагрузки в виде тяги на небный свод, кость растягивается и небный свод становится более плоским, особенно у молодых субъектов. В ретенциониом периоде внутренняя структура кости перестраивается путем трансформации, и челюсть приобретает новую форму (рис. 608, а, б).

Эти три принципа определяют механизм расширения верхней челюсти, которое обычно происходит вполне успешно.

Что же касается расширения нижней челюсти, то оно производится лишь при помощи изменения наклона зубов. Фактор растяжения кости здесь малоэффективен из-за массивности челюсти. Нет возможности для расширения челюсти посредине, так как обе половины ее полностью сращены костным путем. Поэтому в ортодонтической работе при необходимости расширения нижней челюсти следует считаться с ограниченными возможностями.

Величина сил, применяемых при ортодонтическом лечении. В ортодонтии применяются аппараты с различной силой действия - большой или сла-

бой, механической или функциональной, постоянной или перемежающейся. В результате действия различных сил ответная реакция организма в виде тканевых преобразований также различна.

Оппенгейм первым обратил внимание на опасность применения больших сил, так как они вызывают повреждение тканей. Свои данные, полученные в результате опытов с перемещением молочных зубов у обезьян он опубликовал в 1911 г. Шварцем, начиная с 1928 г., были поставлены опыты с применением различных сил давления, а именно: 3-5; 17—20 и 67 г на I см2. Результаты опытов позволили ему разделить силы на 4 группы:

1) сила настолько мала и непродолжительна, что не вызывает реакции пародонта;

2)сила меньше капиллярного давления (20-26 г на 1 см2), но способна вызвать перестройку в тканях пародонта;

3)сила давления средняя, но больше, чем внутрикапиллярное давление. Поэтому на стороне давления может возникнуть ишемия с последующим некрозом, вследствие чего происходит застойная резорбция стенки лунки и корня вокруг области, испытывающей давление. Эта резорбция клинически сопровождается болью. Исход — функциональное и анатомическое восстановление;

4)сила давления настолько велика, что на стороне ее действия происходят механическое раздавливание ткани пародонта, в некоторых случаях до соприкосновения зуба со стенкой лунки, резорбция стенки лунки и лакунарная резорбция корня.

По Шварцу, сила давления от 3,5 до 20 г создает наиболее благоприятные условия для ортодонтического перемещения зубов. Поэтому в практической работе, по его мнению, применяемые постоянно действующие силы не должны превышать давления в капиллярах: при наклонном перемещении зуба нагрузка не должна быть больше 15—20 г на 1 см2, а при корпусном — 50-60 г. Большие силы могут привести к грубому сдавливанию периодонта и некрозу его. Эти выводы, имевшие большое значение в развитии ортодонтических методов лечения, нельзя принять безоговорочно.

Характер, интенсивность и глубина тканевых реакций зависят от двух факторов, а именно реактивности пародонта, обусловленной общим состоянием здоровья, и характером, величиной и продолжительностью действующей силы. Не следует полагать, что скорость передвижения зуба полностью зависит от величины силы. Наоборот, большие силы, вызывающие сдавление периодонта, могут задержать резорбцию костной ткани вследствие нарушения нервной регуляции и кровоснабжения.

Д. А. Калвелис делит характер тканевых изменений и их тяжесть под действием ортодонтических аппаратов на четыре степени.

Первая степень тяжести определяется небольшим повышенным давлением в периодонте, вследствие чего происходит уравновешенный процесс

5 1 8 |

Глава 1 1 . Ортодонтия |

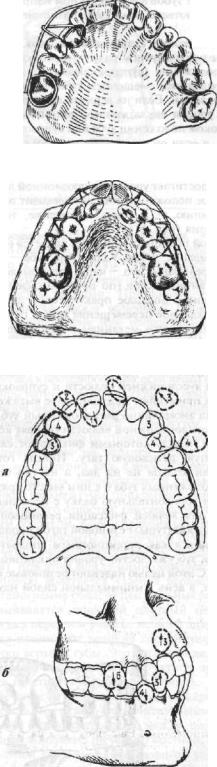

Рис. 607. Несъемные аппараты для расширения верхней челюсти:

а—пружинящий;б—винтовой

Рис. 608. Схематическое изображение механизма ортодонтического расширения верхней челюсти:

а—челюстьдорасширения;б—послерасширения

рассасывания и новообразования альвеолярной стенки, благодаря чему зуб сохраняет устойчивость. Такие условия могут создаваться при слишком малой силе или только в отдельных участках слабо сдавленного периодонта. Суть применения слабых сил обосновал Мершон (1909), создав лингвальную дугу.

Вторая степень характеризуется полным сдавливанием периодонта с нарушением кровообращения. В данном участке периодонта не может происходить процесс рассасывания, но он все же возникает в окружающих участках жизнеспособной ткани путем пещеристой резорбции. В этих условиях также наблюдается полное морфологическое и функциональное восстановление периодонта.

Для третьей степени характерно ущемление периодонта на большом протяжении с нарушением кровообращения, когда в процесс резорбции вовлекаются не только ущемленный периодонт и альвеолярная стенка, но и корень зуба. Если в ходе восстановительных процессов резорбционные лакуны в корне зуба выстилаются цементом и восстанавливается периодонт, то такой конечный исход следует квалифицировать как восстановление фун-

кциональной способности зуба, но с морфологическими дефектами.

Четвертая степеньтяжести тканевых преобразований определяется костным сращением корня со стенкой альвеолы. Механизм образования такого явления обусловлен ущемлением периодонта на большом участке, когда в процессе резорбции рассасывается не только альвеолярная стенка и ущемленный периодонт, но в значительной мере и твердые ткани корня зуба до образования глубоких лакун. Резорбционные лакуны вследствие их глубины не выстилаются цементом, а заполняются костной тканью и происходит костное сращение корня зуба со стенкой альвеолы. Подобный исход тканевых преобразований вызывает функциональные нарушения вследствие изменения нормального строения пародонта.

После того как зуб будет перемещен и действие ортодонтической силы прекратится, происходит закрепление его в новом положении. Чтобы положение зуба после ортодонтического лечения оказалось прочным, необходимо определенное время, в течение которого закончатся все процессы резорбции и наслоения кости. Его принято называть периодом ретенции.

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 1 9 |

Период ретенции. Все ортодонтическое лечение можно разделить на два периода: активное лечение, когда под действием аппаратов происходят тканевые преобразования и меняется форма органа; затем должен следовать период ретенции, то есть закрепление достигнутых результатов. Продолжительность каждого из них зависит от скорости лечения и силы действия аппарата в .активном периоде. Чем медленнее проводится активное лечение, тем относительно короче может быть период ретенции. Ретенция аппаратурная вообще может быть не нужна, если зуб перемешался медленно и достигнута стойкая, уравновешенная окклюзия, то есть наблюдается естественная ретенция. Например, если при активном лечении перекрестного прикуса достигнуто перекрытие нижних зубов щечными буграми верхних, а небные бугры последних смыкаются с продольной межбугорковой бороздкой нижних, то рецидив не разовьется.

В качестве ретенционных могут использоваться обычные лечебные аппараты, только в инактивном состоянии или специально изготовленные. Ретенционные аппараты должны отвечать ряду требований: а) они должны быть удобными, чтобы можно было пользоваться длительное время; б) не должны нарушать эстетику; в) быть гигиеничными, поэтому преимущество имеют съемные аппараты.

К профилактическим ретенционным аппаратам можно отнести и те, которые применяются в случаях преждевременного удаления молочных зубов (такие конструкции изложены в гл. 6).

Аномалии отдельных зубов

Различают аномалии цвета, формы, размеров, структуры твердых тканей, числа и положения зубов. Аномалии цвета зубов встречаются редко. Измененными в цвете бываютдепульпированные зубы или зубы с некрозом пульпы.

Аномалии числа зубов выражаются в увеличенном или уменьшенном количестве. В норме молочный прикус имеет 20 зубов, постоянный -28-32. В настоящее время зубная система имеет тенденцию к редукции или вернее, к дальнейшему совершенствованию и приспособлению к новым функциональным потребностям современного человека. В связи с этим наблюдается исчезновение верхнего бокового резца, всех зубов мудрости — верхних и нижних, а некоторые авторы говорят о редукции малых коренных.

Среди аномалий структуры твердых тканей зуба различают гиперплазию и гипоплазию. Первая выражается в наличии на шейке зуба или на цементе корня резко ограниченного образования, покрытого эмалью. Эти так называемые эмалевые капли представляют собою гипертрофию дентина, покрытого со всех сторон эмалью.

Гипоплазия проявляется обычно в симметричном расположении дефектов зубной ткани не толь-

ко на одноименных зубах (резцы и первые моляры), но и на одинаковых участках поверхности коронок. Обследование зубов с точки зрения их гистологической структуры имеет не только местное, но и общеклиническое значение, так как оно дает представление об общем состоянии всего организма. Так, гипоплазия свидетельствует о нарушении минерального обмена и дискальцинации костного скелета в детском возрасте. Если гипоплазией поражены центральные резцы, то это дает право говорить о процессе дискальцинации на первом году жизни ребенка. Если все зубы, за исключением зубов мудрости, носят следы гипоплазии, то это свидетельствует о продолжении процесса до более позднего возраста. К аномалиям структуры твердых тканей зуба относится также флюороз. Он является разновидностью форм гипопластического поражения зубов, вызванный чаще всего увеличением количества фтора в питьевой воде. Эти аномалии не подлежат ортодонтическому лечению.

Переходные стадии редукции этих зубов выражаются в шипообразной форме боковых резцов и измененной морфологии зубов мудрости. Все это, конечно, является не патологией, а результатом филогенетического развития.

Адентия и ретенция. Уменьшение числа зубов может быть также результатом патологических процессов, а иногда обусловливается дефектом развития или патологией прорезывания зубов. Адентия означает отсутствие зуба в зубном ряду, если при этом нет и зубного фолликула в челюсти, то такую аномалию многие считают истинной адентией в отличие от ложной, то есть задержки прорезывания или ретенции (рис. 609). И ретенция и адентия могут быть частичной или полной (последняя встречается редко). Ретенции подвергаются обычно верхние клыки, вторые премоляры и зубы мудрости. Ретенция молочных зубов является большой редкостью. При ретенции нескольких постоянных зубов иногда обнаруживаются у этих больных рудиментарные ключицы, незарастание родничка и черепных швов — эта аномалия носит название Disostosis cleido — cranialis. Чаше всего отсутствуют фолликулы боковых резцов верхней челюсти, затем вторых и первых премоляров и зубов мудрости. При адентии постоянных зубов задерживается рассасывание корней молочных зубов и они долго сохраняются, оставаясь устойчивыми. Удаляют эти зубы лишь по строгим показаниям.

Причинами адентии могут быть нарушение минерального обмена во внутриутробном периоде и после рождения ребенка вследствие заболеваний беременной матери и болезней раннего детского возраста, нарушение функции желез внутренней секреции (энцефалопатии), наследственность, нарушение развития эктодермы, остеомиелиты челюстей, ведущие к гибели зубных зачатков. Ретенция зубов, как и адентия, окончательно диагностируется по рентгенограммам. Ретинированные зубы мо-

5 2 0 |

Глава 1 1 . Ортодонтия |

гут быть полностью или в недостаточной степени сформированы и располагаться с наклоном в дистальную или мезиальную сторону.

Сверхкомплектные зубы чаще наблюдаются в постоянном прикусе, реже — в молочном; чаще на верхней (резцы, моляры, премоляры, клыки), чем на нижней (премоляры, резцы, клыки) челюсти. Сверхкомплектные зубы бывают нормально развиты или имеют аномалийную форму (шиловидные). Они могут стоять в зубной дуге или вне ее (вестибулнрно, орально). Иногда они располагаются между верхними центральными резцами (рис. 610—611), нарушая правильное положение резцов и других зубов. При значительном размере челюсти сверхкомплектный зуб может не влиять на форму зубной дуги; при небольшой челюсти возникают аномалии положения отдельных зубов. Ретинированные сверхкомплектные зубы могут быть случайно обнаружены при рентгенологическом обследовании.

Этиология сверхкомплектных зубов пока не ясна и по этому вопросу существует много теорий.

Аномалии формы чаще всего касаются их жевательной или режущей поверхности. Эти аномалии встречаются в боковых резцах и зубах мудрости. Верхние боковые резцы нередко бывают шиловидной и другой неправильной формы. Встречаются зубы с измененной величиной коронки — чрезмерно развитой или недоразвитой (макродентия и микродентия). Макродентия, или гигантские зубы, возникает в результате слияния фолликулов двух зубов или фолликула, комплектного и сверхкомплектного зуба, иногда в результате эндокринопатии. Известны случаи, когда зачаток одного зуба заключен в другом {зуб в зубе - dens in dente). Гигантскими зубами чаще всего бывают центральные резцы верхней и нижней челюсти или премоляры. Мелкими зубами (микродентия) чаще всего бывают боковые резцы верхней челюсти, иногда клыки, премоляры и моляры.

Нарушения образования зубных рядов. Нарушения в формировании зубных рядов сводятся к двум видам: неправильном размещении отдельных зубов или групп зубов, и к аномалии формы зубных рядов, когда весь зубной ряд деформирован и резко отличается от типичного вида.

Аномал ийные положения отдельных зубов. Если смешение отдельных зубов определять в трех вза- имно-перпендикулярных направлениях, то нетрудно выявить шесть основных видов смещений — в

горизонтальном (четыре) и в вертикальном (два)

(рис. 614). Кроме этих основных смещений, зуб может находиться в повороте вокруг вертикальной оси (тортоаномалия). Еще наблюдается так называемая транспозиция, когда зубы меняются местами. И последняя аномалийная форма положения зубов — дистопия верхних клыков, которая по сути не является новой формой смещения, однако выделить ее в отдельную группу целесообразно из чисто практических соображений, так как она относится к часто встречающимся аномалиям.

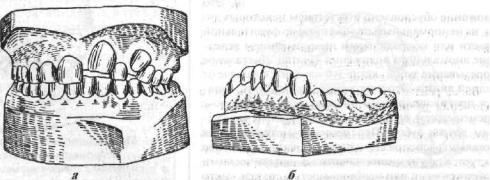

Рис. 609. Диастема между 111 и адентия 212 (а), ретенция клыка (б).

^~. ^

Рис. 610. Сверхкомплектные зубы, расположенные между центральными резцами

Рис. 611. Сверхкомплектные зубы, расположенные на небе

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 2 1 |

Губно-щечное прорезывание зубов, то есть зуб находится снаружи от зубного ряда или небноязычное, когда зуб расположен кнутри. Причиной, как правило, является недостаток места в зубном ряду или нарушения прорезывания. Вестибулярное расположение зуба обычно вызывает заметное нарушение внешнего вида. Небное (язычное) прорезывание чаще всего бывает у резцов, клыков и премоляров (рис. 612—13).

При губно-шечном положении зубов функция особенно не нарушается, а главным образом преобладают эстетические нарушения. При небно-языч- ном положении, особенно верхних фронтальных зубов, нарушаются жевательные движения нижней челюсти и травмируется язык (рис. 613)

Ортодонтическое лечение при вестибулярном или небном прорезывании зубов состоит в освобождении места путем расширения зубного ряда, удаления оставшихся молочных, сверхкомплектных, а иногда интактных (чаще всего четвертых); необходимо определить наличие трем, так как можно бывает найти место за счет их устранения. После создания места или при наличии его перемещение зубов в зубной ряд проводится при помощи съемных или несъемных аппаратов: Брюкля, коронок Катца, каппы Бынина.

Для лечения небного положения верхних фронтальных зубов можно использовать аппарат, предложенный А. И. Поздняковой (рис. 612). Это несъемный аппарат, состоящий из повышающей прикус коронки, фиксированной на молярах, с удлиненной штангой, упирающейся в большое количество зубов и отстоящей от небно расположенных зубов. Эти зубы подвязываются к штанге. Для лучшей фиксации лигатуры на них нередко изготовляют коронки или кольца с крючками. При значительном дефиците места для перемещаемых из небного положения зубов применяют аппараты, которыми можно расширить зубную дугу, увеличить ее в переднезаднем направлении. Такими аппаратами являются съемные пластинки с винтом и пружинами Коффина, а также расширяющая дуга Энгля (рис. 613).

Мезиальнос прорезывание зубов, когда зуб находится ближе к средней линии зубной дуги. Это положение обусловлено отсутствием некоторых зубов, их ненормальным положением вофронтальной области или неправильным прорезыванием вследствие аномального положения зачатка. Дистальное прорезывание зубов -когда зуб находится дальше от средней линии. Это положение, по существу, является противоположным предыдущему и связано с перемещением, вызванным неправильным положением других зубов. Перемещение мезиально или дистально расположенных зубов показано, если это диктуется функциональными и эстетическими соображениями или необходимостью создать место для протеза. Перемещение проводят аппаратами с резиновой тягой или пластинкой с пружинами.

Рис. 612. Аппарат для лечения небного положения клыка.

Рис. 613. Небное положение 212 зубов, расширяющая дуга Энгля на модели верхней челюсти.

Рис. 614. Схематическое изображение ненормального положения отдельных зубов:

а —смещениеагоризонтальномнаправлении;б— смещениеввертикальномнаправлении. Стрелкиуказываютнаправлениясмещениязубов.

5 2 2 |

Глава 1 1 . Ортодонтия |

Положение зубов в вертикальном направлении определяют соответственно окклюзионной плоскости.

Инфраокклюзия и супраокклюзия зубов. Низкое положение зубов в зубном ряду (инфраокклюзия) и высокое положение (супраокклюзия) — эти аномалии проявляются смещением зубов в вертикальном направлении. Если на верхней челюсти зуб не достигает уровня окклюзионной линии, мы говорим о высоком положении зуба или сулраокклюзии (рис. 6I5), а если он опускается ниже окклюзионной линии, определяется его низкое положение (инфраокклюзия). На нижней челюсти наоборот: если зуб не достигает уровня окклюзионной линии, то это низкое положение, и если переходит окклюзионную линию, — высокое положение, то есть супраокклюзия (рис. 615, б).

Причиной подобных аномалий является неполное прорезывание зубов. Удлинение зуба — чрезмерное прорезывание его — чаще всего бывает при отсутствии антагонистов (по принципу феномена Попова-Годона). Большое практическое значение имеет вертикальное перемещение целых групп зубов, чем объясняется механизм образования вертикальных аномалий прикуса - открытого и глубокого.

Для исправления инфраокклюзии отдельных или группы зубов нижней челюсти и супраокклюзии верхних применяют межчелюстное вытяжение. Для этого на аномалийно расположенный зуб и на два зуба противоположной челюсти готовят кольца с крючками, между которыми фиксируют слабую межчелюстную резиновую тягу. Иногда готовят коронки или кольца не на два, а на три-четыре рядом расположенных зуба и к ним вместо крючков припаивают горизонтальную балку с несколькими насечками для лучшей фиксации резиновой или проволочной лигатуры. Резиновой тягой продолжают пользоваться как ретенционным аппаратом и тогда, когда зуб уже достиг уровня окклюзионной плоскости. С этой целью надевают резиновые кольца на 1—2 ч. в день с минимальной силой натяжения.

Лечение пр.ц супраокклюзии нижних зубов и инфраокклюзии верхних направлено на перестройку альвеолярного отростка в этом участке челюсти. Этого можно достичь с помощью пластинок с накусочными площадками или с окклюзионными накладками, на которые в процессе лечения наслаивают.быстротвердеюшую пластмассу. Зубоальвеолярное укорочение можно произвести и пластинкой с вестибулярной дужкой, которая на перемещаемых зубах располагается чуть выше (ниже) режущих краев.

Поворот зуба (тортоаномалия) - такое положение зуба, когда он повернут вокруг вертикальной оси. Поворот зуба может быть разной степени — от нескольких градусов до 90° и даже до 180°, когда небная поверхность находится с вестибулярной стороны. Причиной этого явления в основном является недостаток места в зубном ряду, в связи с чем зуб устанавливается в суженное место меньшим поперечником. В тортоположении зубы находятся в случаях скученности их, при наличии сверхкомплектных зубов, из-за неправильного положения зачатка. При этом виде аномалии значительно нарушено построение зубного ряда, что неблагоприятно отражается на функции.

Лечение заключается в создании места путем расширения зубных дуг, удаления сверхкомплектных или задержавшихся молочных зубов. В дальнейшем зубы устанавливают в правильное положение созданием пары сил аппаратом Энгля, коронками с крючками, резиновой тягой, съемными пластинками с дугами и пружинами (рис. 616). Лечение этой аномалии представляет большие трудности. Напряженное состояние пародонта и процессы перестройки его тканей происходят медленно. Поэтому время пользования съемными или несъемными ретенционными аппаратами удлиняется. При несоблюдении этого правила наступает рецидив.

Транспозиция зубов — когда некоторые зубы меняются местами. В литературе описаны случаи, когда меняются местами на верхней челюсти клыки и боковые резцы, клыки и первые премоляры. На

3 |

.6 |

Рис. 615. Супраокклюзия 21 зуба (а) и супраокклюзия фронтальных нижних зубов (б).

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 2 3 |

Рис. 616. Способы устранения поворота зуба по оси:

а —припомощирукообразногопружинящегорычага, б —посредствомдуги.

нижней челюсти транспозиция наблюдается редко. Нет данных о транспозиции зубов в молочном прикусе. Причиной транспозиции является атипичное положение зачатков, травма, остеомиелиты, болезни матери во время беременности или ребенка в раннем детском возрасте, наследственность. Лечение проводится индивидуально в зависимости от функциональных и эстетических нарушений, а также от возможности достижения положительных результатов.

Скученное положение зубов образуется, когда общая ширина зубов больше, чем длина альвеолярного отростка. Зубы не могут разместиться в регулярный зубной ряд, а устанавливаются в тортоаномалии или другом ненормальном положении. Скученность зубов неблагоприятно отражается на состоянии десен (застойные десневые сосочки) и на альвеолярной кости; создаются ретенционные места, что может способствовать развитию кариеса; вызывает функциональное нарушение; неблагоприятно отражается на внешнем виде. Лечение скученного положения зубов в первую очередь сводится к причинному — созданию места. Резерв места создается двумя способами: путем расширения челюсти или удаления отдельных зубов.

Исправление скученности зубов путем расширения челюсти заключается в следующем: во-пер- вых, создается резерв места, во-вторых, по принципу цепного перемещения каждый зуб, отдаляясь от срединной линии, тянет за собой следующий, так как все они связаны между собой при помощи связок. В конечном итоге утолщаются альвеолярные перегородки и зубы в состоянии установиться в правильном положении.

Более реальным приемом лечения скученного положения зубов является удаление отдельных зубов в целях создания резерва места. Что касается верхней челюсти, самым целесообразным способом является удаление 4-х зубов с последующем сдвигом клыков и боковых резцов дистально, когда по принципу цепного перемещения зубной ряд выравнивается.

Тремы и диастемы между зубами. Эти аномалии можно отнести и к группе отдельных зубов и одновременно к нарушениям зубного ряда. Наличие промежутков между зубами (кроме центральных резцов) называется тремами. Причинами трем служат несоответствие между величиной зубов и размером челюсти, отсутствие или неправильное положение отдельных зубов (протрузия, повороты). Если тремы между зубами имеются при правильном соотношении зубных рядов, лечение обычно не проводят или прибегаютк протезированию; еслитремы наблюдаются при прогнатии, прогении, открытом прикусе, лечение основной аномалии вызывает их устранение.

Диастемой называют промежуток (величиной от I до 6 мм) между центральными резцами, наблюдающийся чаще на верхней челюсти. Диастема нарушает внешний вид, а иногда и речь больного. Часто диастема сопровождается сильно развитой уздечкой верхней губы, прикрепляющейся к гребню альвеолярного отростка, где она соединяется с резцовым сосочком. Корни верхних центральных резцов бывают покрыты достаточной толщины костью или четко очерчиваются (как бы отделены друг от друга), при этом между ними образуется бороздка, в которую вплетается уздечка верхней губы. На рентгенограмме области центральных резцов обычно выявляется широкий плотный небный шов. Иногда в переднем участке небный шов расщеплен и туда проникают волокна соединительной ткани уздечки верхней губы. Это истинная диастема. Она чаще всего наблюдается в интактном зубном ряду, имеет генетическую обусловленность.

Лечение истинной диастемы и закрепление результатов его связано со значительными трудностями, так как пространство между центральными резцами заполнено не только костной, но и соединительной тканью сильно развитой уздечки верхней губы. При перемещении зубов соединительная ткань сдавливается, но не перестраивается и после снятия аппаратуры зубы возвращаются на прежнее место. Сближение зубов приводит также к сдавливанию слизистой оболочки десны, которая после

5 2 4 |

Глава 1 1 . Ортодонтия |

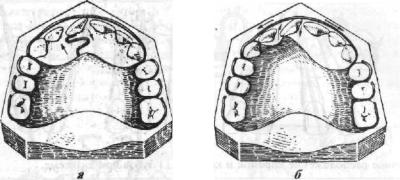

Рис. 617. Различное расположение коронок и корней 1J.1 зубов при диастеме.

лечения расправляется и вызывает рецидив аномалии. Чтобы обеспечить успех лечения, необходимо предварительно переместить уздечку верхней губы путем пластической операции, иссечь соединительную ткань небного шва, нарушить плотность костной ткани между резцами (провести кортикотомию). После сближения зубов иногда полезно иссечь избыток слизистой оболочки и увеличенный резцовый сосочек.

Под ложной диастемой понимают промежуток между центральными резцами, образовавшийся вследствие частичной адентии (чаще всего боковых резцов), аномалии формы и величины зубов, ретенции зубов и их расположения между корнями центральных резцов.

Ф. Я. Хорошилкина (1972) предложила классификацию диастем (рис. 617).

Первый вид диастемы — латеральное отклонение коронок центральных резцов при правильном расположении верхушек их корней. Причина — сверхкомплектные зубы. Второй вид диастемы - корпусное латеральное смещение резцов, то есть коронок и корней. Причина — адентия одного или двух боковых резцов, уплотнение костной ткани по срединному шву, низкое прикрепление уздечки верхней губы, наличие сверхкомплектных зубов. Третий вид диастемы - мезиальный наклон коронок центральных резцов и латеральное отклонение их корней. Встречается при наличии нескольких сверхкомплектных зубов между центральными резцами или одного сверхкомплектного зуба, расположенного поперечно, а также при наличии одонтомы или множественной адентии.

Начинатьлечение диастемы целесообразно после рентгенологического обследования области расположения центральных резцов и альвеолярного отростка, затем уточняют место нахождения корней центральных и расположение корней боковых резцов, толщину межлуночковой перегородки, определяют причину возникновения диастемы и др. Диастемы лечат ортодонтическим и комбинированным (хирургически-ортодонтическим, ортодонтическипротетическим) методами. Для устранения диастем применяют съемные (пластинки с пружинами, вестибулярными дугами, рычагами) или несъемные

(аппарат Энгля, коронки с рычагами, крючками, пружинами, резиновая тяга) ортодонтические аппараты (рис. 618).

Для лечения диастемы третьего вида рекомендуется применять ортодонтическую дугу и кольца на центральные резцы с вертикальными штангами и разносторонней тягой. У места прилегания дуги к штанге на последней делают глубокую прорезь с тем, чтобы дуга плотнее прилегала к зубам и менее травмировала слизистую оболочку верхней губы.

Для лечения этой формы диастемы можно применить и аппарат Бегга {рис. 619). Этим аппаратом можно не только сблизить центральные резцы, но и устранить их неправильный наклон, так как в нем удачно сочетаются возможность свободного наклона зубов во всех направлениях и перемещение их корпусно. Аппарат представляет собой замковое приспособление, в котором тонкая ортодонтаческая дуга диаметром 0,41 мм укрепляется в непосредственном контакте с зубами и свободно наклоняет их коронки. Для изменения расположения корней применяют вспомогательную тонкую дугу диаметром 0,36 мм.

Образовавшиеся после сближения центральных резцов промежутки заполняют съемными или несъемными протезами. При истинной диастеме после хирургического вмешательства и перемещения центральных и боковых резцов к срединной линии последние нередко покрывают пластмассовыми или фарфоровыми коронками. Это позволяет избежать рецидива, улучшить внешний вид и речь больного. На нижней челюсти диастему чаще всего закрывают несъемным протезом.

Вследствие большого разнообразия аномалий отдельных зубов и их сочетаний рекомендуемые ортодонтические аппараты должны быть подобраны, а при необходимости и модифицированы соответственно клинической картине и возрасту больного. При устранении аномалии отдельных зубов нередко ортодонтические мероприятия сочетают с хирургическими и протетическими. У больных более старшего возраста, которые не желают подвергаться длительному лечению, а имеющиеся у них нарушения травмируют их психику или нарушают речь, аномалии отдельных зубов устраняют только протезированием.