учебник -5-575

.pdfГлава 1 1 . Ортодонтия |

5 0 5 |

зуба - например, при разрушении его коронки, а тем более при его преждевременном удалении, когда 6-й зуб смещается мезиально. Классификацию Энгдя нельзя признать универсальной по той причине, что в ней учитываются смешения лишь в одном направлении - сагиттальном, между тем, как смещения могут происходить в трех основных взаимно перпендикулярных направлениях.

Имеются и другие классификации аномалий. Следует заметить, что ни одна из них не может нас полностью удовлетворить. Не удалось создать приемлемой классификации на основе нарушения функции, поскольку данных о функциональных нарушениях при аномалиях зубочелюстной системы недостаточно, чтобы классифицировать их в соответствии с различными формами деформаций и обосновать терапию их. Наиболее удобны морфологические классификации.

Обилие классификаций затрудняет общение между врачами, метает изучению литературы и использованию опыта различных ортодонгических клиник. Удобнее пользоваться классификацией Д. А. Калвелиса, без учета некоторых подробностей, по существу относящихся к описанию клиники. Некоторые виды классификаций, удобные в практической работе, мы будем приводить при описании клинических форм конкретных аномалий.

Клинике-морфологическая классификация зубочелюстмых аномалий Калвелиса. Д. А. Калвелис считает, что it основу классификации должны быть положены морфологические изменения, касающиеся зубов, зубных рядов и всего прикуса в целом, с учетом этиологии и значения их отклонения для функции и эстетики.

I.Аномалии отдельных зубов

1.Аномалии числа зубов:

а) адентия—частичная и полная (гиподонтия); б) сверхкомплектные зубы (гипердонтия).

2. Аномалии величины и формы зубов:

а) гигантские зубы (чрезмерно большие); б) шииообразные зубы; в) уродливой формы;

г) зубы Гетчинсона, Фурнье, Турнера.

3. Аномалия структуры твердых тканей зубов: гипоплазия зубных тканей, гиперплазия.

4. Нарушения процесса прорезывания зубов: а) преждевременное прорезывание зубов

вследствие:

1)болезни (рахит и другие тяжелые заболевания);

2)преждевременного удаления молочных зубов;

3)неправильною положения зачатка зуба (ретенция зубов и персистентные молочные зубы как наводящий симптом);

4)сверхкомплектные зубы;

5)неправильного развития зуба (фолликулярные кисты);

б) запоздалое прорезывание зубов.

П.Аномалии зубных рядов

1.Нарушение образования зубного ряда:

а) аномалийное положение отдельных зубов:

1)губно-щечное прорезывание;

2)небно-язычное прорезывание;

3)медиальное прорезывание;

4)дистальное прорезывание;

5)низкое положение (инфраокклюзия);

6)высокое положение (супраокклюзия);

7)поворот зуба вокруг продольной оси (тортоаномалия);

8)транспозиция;

9)тремы между зубами (диастема);

10)тесное положение зубов (скученность). б) дистопия верхних клыков.

2.Аномалии формы зубных рядов:

а) суженный зубной ряд; б) седлообразно сдавленный зубной ряд;

в) V-образная форма зубного ряда; г) четырехугольный зубной ряд; д) асимметричный

III.Аномалии прикуса

1.Сагиттальная аномалия: а) прогнатия; б) прогения;

1)ложная;

2)истинная.

2.Трансверсальные аномалии:

а) общесуженные зубные ряды; б) несоответствие ширины верхнего и

нижнего зубных рядов:

1) нарушение соотношений боковых зубов на обеих сторонах;

2) нарушение соотношений зубов на одной стороне (косой или перекрестный прикус);

в) нарушение функции дыхания. 3. Вертикальные аномалии:

а) глубокий прикус:

1)перекрывающий;

2)комбинированный с прогнатией (крышеобразный);

б) открытый прикус:

1)истинный (рахитический);

2)травматический (от сосания пальцев).

Диагноз и план лечения. На основании обобще-

ния данных обследования больных формируется диагноз и избирается план лечения.

Диагноз формируется в такой последовательности:

1. Аномалии прикуса: перекрестный, глубокий, открытый — со смещением нижней челюсти или без него (можно указать в скобках класс по Энглю) и, по возможности, этиология.

2.Дополнительные аномалии (сужение зубных рядов, неправильное положение зубов и др.).

3.Морфологические отклонения со стороны мягких тканей (языка, губ, щек, уздечек).

4.Дефекты зубов и зубных рядов, сопутствующие нарушения и их этиология.

506 |

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5.Нарушение функций (по возможности этиология и патогенез, в том числе вредные привычки).

6.Эстетические нарушения.

Пример. Ложная прогения, принужденная; оральный наклон верхних фронтальных зубов, вестибулярное отклонение нижних фронтальных зубов с наличием трем. Отсутствие (Пб зубов вследствие кариеса, укороченная уздечка языка. Неправильная речевая артикуляция (шепелявость). Нарушение внешнего вида - «капризное выражение лица». Сопутствующие заболевания: кариес, хронический ринит.

План лечения: рассечь уздечку языка; назначить гимнастику для языка и занятия с логопедом; переместить нижнюю челюсть дистально, отклонить верхние резцы вестибулярно и наклонить нижние орально аппаратом Брюкля; заместить отсутствующиеб!б.

В процессе лечения в первоначальный план при необходимости могут быть внесены изменения, о которых должна быть сделана мотивированная запись в истории болезни. Этим повышается ответственность врача за выполнение намеченного плана и обеспечивается возможность последовательного продолжения лечения в случае его перерыва по тем или иным причинам.

Основные принципы лечения аномалий зубочелюстной системы

Возрастные показания к устранению различных зубочелюстных аномалий -один из спорных вопросов в ортодонтии. Некоторые авторы считают ненужным или даже вредным ортодонтическое лечение детей с молочным прикусом, другие предлагают начинать лечение в 4—6 летнем возрасте, третьи ~ в 7—8-летнем, г. е. в начальном периоде смены зубов, четвертые — в 9—11 лет, и наконец, в литера-^ туре можно встретить высказывания сторонников леченияв 12-14-летнем возрасте —послеустановле- ния постоянного прикуса.

Противники лечения маленьких детей считают, что аномалии молочного прикуса не имеют особого значения, так как молочные зубы временные. Кроме того, они предполагают, что аномалии могут исправляться после смены зубов путем саморегуляции , поэтому не следует тратить время и средства на их лечение. Эти же авторы приводят примеры, когда аномалии, устраненные при молочном прикусе, вновь появлялись после смены зубов, что делает, по их мнению, исправление молочного прикуса бесполезным.

Вопрос о возрастных показаниях к ортодонтичсскому лечению является основным, так как правильный ответ на него имеет важное значение для практики здравоохранения.

В настоящее время большинство ортодонтов считают целесообразным проводить ортодонтичес-

кое лечение аномалий, начиная с молочного прикуса, или точнее с момента их обнаружения. Такая тактика позволяет проводить не только раннее лечение, но и своевременную профилактику. Бесспорно, что аномалии молочного прикуса не являются изолированным явлением. Нарушая обычные взаимоотношения зубных рядов, они оказывают влияние на формирование всего жевательного аппарата и лицевого скелета.

Известно также, что аномалии раннего детского возраста закрепляются в сменном и постоянном прикусах, иногда в более тяжелой форме. Как показали наблюдения Л, В. Ильиной-Маркосян, саморегуляция аномалий не являются закономерностью и поэтому будет ошибко*й отказаться от лечения аномалий молочного прикуса, полагаясь на их самопроизвольное исчезновение. После лечения аномалий молочного прикуса возможны рецидивы, однако аномалии менее выражены и дальнейшее лечение их менее сложно.

При сохранившихся зубных рядах у большинства взрослых больных с аномалиями прикуса наблюдается достаточно хорошее пережевывание пищи. По этой причине взрослые пациенты не всегда обращаются за ортодонтической помощью. Положение резко изменяется при потере зубов. Появление дефектов зубных дуг, особенно в их боковых отделах, резко изменяет клиническую картину, поскольку на патологию, свойственную аномалиям, наслаивается сложная симптоматика, сопутствующая частичной потере зубов. При этом происходит не простое суммирование симптомов, а появляются новые, качественно отличные признаки. Например, глубокий прикус при потере боковых зубов переходит в травмирующий.

Протезирование больных, у которых дефекты зубных дуг сочетаются с аномалиями зубочелюстной системы, представляет большие трудности и часто невозможно без специальной подготовки, в системе которой большое место отводится ортодонтической терапии.

Лечение зубочелюстных аномалий у взрослых имеет свои особенности, которые обусловлены рядом факторов: 1) ортодонтическое лечение взрослых проводится, когда формирование лицевого скелета закончено; 2) костная ткань менее податлива и труднее перестраивается под влиянием воздействия ортодонтических аппаратов; 3) возможности приспособления к ортодонтическим аппаратам у взрослого меньше, чем у ребенка; 4) зубочелюстные аномалии усугубляются дефектами и деформацией зубных рядов; 5) ортодонтическое лечение более продолжительное, чем у детей. Этим объясняется тот факт, что после ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий у взрослых рецидивы наблюдаются чаще, чем у детей. Не все виды аномалий зубочелюстной системы у взрослых поддаются лечению.

Предел ортодонтическому лечению возникает не только в связи с возрастом, но и с характером

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 0 7 |

аномалии и особенностями ее этиологии и патогенеза. По глубине распространения аномалии можно разделить на зубоальвеолярные, челюстные (скелетные) и комбинированные. Каждая из этих форм имеет свою морфологическую и клиническую характеристику и стандартного решения при выборе метода лечения здесь быть не может.

Ортодонтическими аппаратами можно устранить неправильное положение зубов, аномалии зубных рядов, аномалии смыкания, обусловленные нарушением развития альвеолярного отростка, а также смешением нижней челюсти. На рост челюстей можно влиять лишь во время формирования зубочелюстной системы в детском возрасте (сменный и молочный прикус), причем только в тех пределах, в которых он был нарушен под влиянием неблагоприятных условий развития ребенка в постнатальном периоде. При помощи ортодонтической аппаратуры можно также устранить механические факторы, мешающие нормальному развитию челюстей, альвеолярного отростка и расположению зубов. В более старшем возрасте, когда закончится формирование гнатического отдела лицевого скелета, изменить форму челюсти чрезвычайно трудно.

Наследственные, тяжелые приобретенные аномалии развития челюстей не могут быть устранены ортодонтическим лечением даже у детей, а подлежат хирургическому или аппаратурно-хирургичес- кому лечению.

Методы лечения аномалий. Для профилактики и лечения аномалий используют различные методы: биологический или функциональный, ортодонтический или аппаратурный, аппаратурно-хирурги- ческий и хирургический.

К биологическим методам устранения аномалий относится миогимнастика, но основное ее назначение — профилактика. Родоначальником миогимнастики является Роджерс (1917), предложивший упражнения для мыши, окружающих ротовую щель. Сущность метода заключается в тренировке жевательных и мимических мышце помощью специально разработанных гимнастических комплексов. Метод эффективен в дошкольном и школьном возрасте. Он может быть самостоятельным методом лечения, предшествовать аппаратурному лечению, сочетаться с ним или проводиться после него, для предупреждения рецидива.

Аппаратурный метод устранения аномалий рассчитан на применение различных приспособлений (ортодонтических аппаратов), с помощью которых удается изменить в желаемом направлении взаимоотношение зубных рядов, их форму, положение отдельных зубов или групп зубов. Аппаратурный метод наиболее эффективен в детском и юношеском возрасте.

Аппаратурно-хирургический метод исправления аномалий зубочелюстной системы рекомендуется применять у взрослых, т. е. в возрасте, когда сроки аппаратурного лечения затягиваются, либо оно не-

эффективно. Хирургические методы показаны, если необходима реконструкция органа, часто с рассечением его, пластикой, что с помощью ортодонтических аппаратов сделать не удается. Хирургическое вмешательство можно применять только после того, как закончится рост челюстей

Из хирургических приемов, дополняющих ортодонтическое лечение, широкое распространение получили следующие: удаление молочных и постоянных зубов, кортикотомия, клиновидная резекция альвеолярного отростка, декортикация, ослабление межальвеолярных перегородок.

Клиническая характеристика основных видов ортодонтических аппаратов. Краткая история развития систематического аппаратурного лечения

Отдельные приемы для исправления неправильно стоящих зубов применялись уже в глубокой древности, но они проводились чисто эмпирически, от случая к случаю. Применяли давление пальцами, лигатурное связывание и др. Научный характер любой отрасли знаний определяет наличие систематичности. В 1728 г. вышел труд П. Фошара, в котором он описал этиологию неправильного положения зубов и методы лечения (в основном, при помощи металлических дуг). Им же предложена расширяющая дуга. В дальнейшем были созданы наклонная плоскость (Хантер, 1771), подбородочная праща, аппарат для разобщения прикуса (Делабар, 1819), давящий винт (Двинель, 1848), резиновая тяга как источник силы (Тукер, 1846), ортодонтическая дуга (Эванс). Во второй половине XIX в. стал известен винт Кингслея; им же предложена съемная ортодонтическая аппаратура. Форрар впервые выдвинул идею о дозировке и применении малой силы при перемещении зубов с помощью усовершенствованного им винта. Он рекомендовал каждое утро и каждый вечер перемещать зуб на 1/240 дюйма (примерно 0,1 мм) и перестройка будет физиологической. В 1853г. была предложена система межчелюстной тяги (Кез, Беккер). К этому периоду относится и предложение Энгля (1887), разработавшего универсальный дуговой аппарат, в основу которого легла конструкция дуги Эванса. С развитием науки и техники усовершенствовались старые ортодонтические аппараты и появился ряд новых.

Общая характеристика ортодонтических аппаратов. Сущность их действия состоит в непрерывном или в прерывистом давлении на зубы, альвеолярные отростки и челюсти с помощью специальных приспособлений.

Чтобы ортодонтические аппараты развивали силу давления или тяги на определенный участок чел ю-

5 0 8 |

Глава 1 1 . Ортодонтия |

сти, при их конструировании необходимо создать точку опоры и точку приложения силы. Точка опоры должна быть значительно устойчивее той части зубочелюстной системы, которая подлежит перемещению. По законам механики более устойчивая опора будет оставаться на месте, а тело в точке приложения силы (как менее устойчивое) может перемещаться. Если точка опоры и точка приложения силы будут одинаковой устойчивости, то возникает взаимодействие сил: обе точки перемещаются в одинаковой мере, но в противоположном направлении. Первый принцип конструкции ортодонтических аппаратов используется при перемещении отдельных зубов или их групп, второй — при расширении челюстей, лечении диастем, межчелюстном вытяжении.

В качестве опоры могут быть использованы отдельные группы зубов (блокируются при помощи коронок, капп, кламмеров), весь зубной ряд, а также альвеолярная дуга и небный свод (при конструировании съемных аппаратов).

Аппаратура, применяемая в ортодонтии, делится на: I) механически действующую, функциональ- но-направляющую (действующую) и комбинированную, 2) одночелюсгную и межчелюстную, 3) внутриротовую и внеротовую, 4) съемную и несъемную, 5) исправляющую и удерживающую (ретенционную),

Механически действующими аппаратами называют такие, в конструкции которых заключен источник силы. Этот вид аппаратов называют активным, поскольку сами аппараты развивают действующую силу. Источником силы может быть упругость дуг и пружин, эластичность резиновой тяги, сила, развиваемая винтом, подвязывание зубов лигатурой к дуге. Сила, развиваемая этими источниками, регулируется и дозируется врачом, и организм больного должен воспринимать это действие таким, какое развивается соответственно направленным аппаратом.

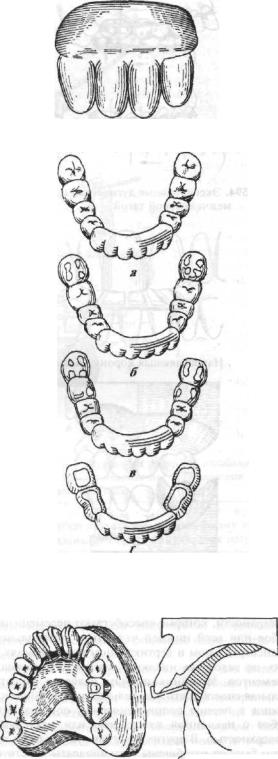

Система механически действующих аппаратов в виде дуг, как известно, разработана особенно полно Энглем. Он одновременно научно обосновал механизм действия, которое проявляется в применении внешней силы путем использования активной части аппаратуры. Точкой приложения силы аппарата является аномалийно расположенный зуб. Этот аппарат универсальный, так как дугами можно лечить все зубочелюстные аномалии и деформации. Он состоит из опорных коронок или колец, фиксированных, в основном на молярах, трубок, припаянных к коронкам с вестибулярной стороны и дуги с гайками и крючками. Дуги стандартные, изготавливаются в комплекте с трубками, гайками и крючками. По механизму действия дуги бывают стационарными, скользящими и расширяющими (рис. 591).

К механическим аппаратам, относятся также дуги Люри, Мершона, Эйнсворта, система Бегга и винтовые аппараты.

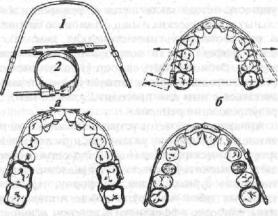

Основной частью аппарата Энгля является назубная лабиальная дуга из упругого металла (рис. 591, а). Первоначально она изготовлялась из нейзильберной проволоки толщиной в 1,4 мм, а впоследствии - из нержавеющей стали в 0,8-1 мм. На обоих концах дуги делаются нарезки и навинчиваются гайки. На опорные зубы надеваются стандартные кольца с трубками, расположенными горизонтально со щечной стороны зубов. Дуга, изогнутая по форме зубного ряда, вставляется в трубки. Вместо стандартных «бандажных» колец можно применять индивидуально сделанные. Коронки не рекомендуется применять, так как они разобщают прикус, вследствие чего погружаются опорные зубы. Гайки дают возможность установить1 дугу в любом сагиттальном положении до соприкосновения с зубами или на определенном расстоянии от них. В качестве опорных зубов обычно используются первые постоянные моляры. Нашим производством выпускаются стандартн ые дуги Энгля из нержавеющей стати, толщиной в 1 мм со всеми принадлежностями, за исключением колец или коронок, которые должны изготовляться индивидуально.

Аппарат Энгля на самом деле обладает универсальностью. Он применяется для расширения челюсти. В зависимости от того, в каком участке необходимо расширять челюсть (в области моляров или премоляров), соответствующим образом устанавливается дуга. Для расширения челюсти в области моляров дуга расширяется (выпрямляется) и путем сближения концов под напряжением вводится в трубки. Для расширения челюсти в области премоляров и клыков используется та же дуга, изогнутая по желаемой форме зубного ряда и зубы подвязываются к ней лигатурами (рис. 591, б). С целью исправления неправильного положения фронтальных зубов и для их перемещения (лабиально)

|

в |

г |

Рис. 591. |

Дуги Энгля: |

|

а - составные части аппарата Энгля; |

||

6 |

—расширяющаядуга;в —стационарная; |

|

г—скользящая. |

|

|

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 0 9 |

дуга с помощью гаек устанавливается на некотором расстоянии от фронтальных зубов и к ней привязывают зубы, находящиеся в ненормальном положении. Вся группа фронтальных зубов смещается подвинчиванием гаек и продвиганием дуги вперед (рис. 59!, в).

Для перемещения фронтальных зубов назад (дистально) дугу реконструируют в скользящую. Следует отметить, что у этой дуги источником силы является не упругие свойства проволоки, а резиновая тяга. Сначала изготавливают коронки на шестые зубы, припасовывают и снимают оттиск вместе с ними. Получают модель и к коронкам припаивают трубки таким образом, чтобы на обеих сторонах они были на одном уровне и параллельны. Зацементировав коронки, припасовывают скользящую дугу, которая не имеет на конце гаек, изгибается так, чтобы концы свободно входили в трубки. К дуге на уровне клыков или четвертых зубов припаивают крючки, открытые мезиально. Между крючками и скошенной частью трубки натягивают резиновые кольца, под действием которых и перемешаются зубы.

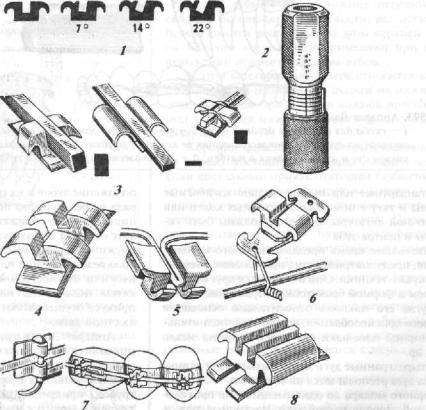

Аппарат Энгля применяют для устранения неправильного положения отдельных зубов и их групп, нормализации формы зубных рядов и исправления сагиттальных, вертикальных и трансверзальных аномалий прикуса. Использование в аппарате Энгля четырехгранной дуги и ортодонтаческих замков с прямоугольной прорезью для укрепления дуг привело к созданию ряда высокоэффективных универсальных систем, широко применяемых в различных странах (рис. 592). Так, Эджуиаз-техника состоит из опорных, фиксирующих и действующих элементов: опорными элементами являются металлические кольца, фиксирующими - горизонтальные трубки и замковые приспособления (бракетсы), которые укрепляют путем электросварки на металлических кольцах, надеваемых на* опорные и перемешаемые зубы. В последнее время трубки и замки фиксируют с помощью клеевых композитных материалов на эмали коронок зубов. Действующим элементом несъемного аппарата является четырехгранная дуга, имеющая пружинящие изгибы различной формы, или же прямая дуга в Эджуайз-системе. Дополнительно испол ь-

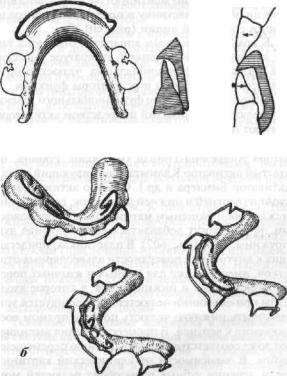

Рис. 592. Аппарат Энгля сложной конструкции:

7—замковыеприспособленияспрямойикосойпрорезью;2—формировательчетырехгранныхдуг; 3~расположениечетырехгранныхдугразличныхсеченийвзамковыхприспособленияхиихкрепление лигатурной проволокой; 4 — двойной замок; 5—замок с прорезью; 6 -замок с дополнительными фиксирующимиприспособлениями;7-замоксошплинтомдляфиксациичетырехграннойдуги;8— замок с двумя пазами.

5 1 0 |

Глава 11 . Ортодонтия |

Рис. 593. Аппарат Джонсона:

/ —скобадляфиксации двойнойдуги; 2—пеналовидныйзамок;3—скрученнаядуга; 4—изгибание стопоранадугепоыезапрессовыванияееконцоввтрубки;5—приспособлениедлягофрирования концов дуг и их втягивания в трубки; 6 —расположение аппарата на зубах.

зуют стандартные или индивидуально изгибаемые пружины и тягу с помощью эластичных колец или проволочной лигатуры. Бракетсы должны быть укреплены в центре зуба.

В настоящее время предложено много методик лечения, предусматривающих применение элементов Эджуайз-техники. Он и отличаются друг от друга размером и формой бракетсов, направлением шлица и угла его наклона относительно основания замкового приспособления, наличием дополнительной опорной площадки для укрепления на эмали зуба и др.

Четырехгранные дуги могут быть разной длины. Полная дуга располагается на всех зубах — от одного опорного моляра до одноименного на противоположной стороне зубной дуги. Частичные дуги — это отрезки проволоки, наложенные между двумя зубами или большим их количеством. Активирование осуществляется разгибанием дуги и пружинящих петель. Укорочение или удлинение дуги, ее расширение или сужение, а также изменение ее расположения по вертикали позволяет изменить

положение зубов и их групп, а также форму зубного ряда в трех взаимно перпендикулярных направлениях. С целью сближения зубов или отдаления их друг от друга используют стандартные спиральные пружины, надеваемые на дугу, а также тягу с помощью резиновых или пластмассовых колец (одиночных или множественных), накладываемых на бракетсы нескольких или всех зубов. Коррекцию прикуса осуществляют с помощью одно- и межчелюстной тяги.

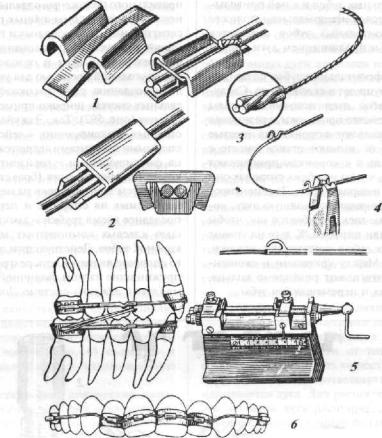

Аппарат Энгля применяется также для выравнивания сагиттальных соотношений зубных рядов в виде экспансивных дуг одновременно на верхней и нижней челюстях с крючками на них и на конце трубок, прикрепленных к опорным зубам. Если крючок находится на дуге верхней челюсти в области клыка-премоляра, то сила резиновой тяги смещает верхний зубной ряд назад, а нижний — вперед (рис. 594). При расположении крючка на дуге нижней челюсти действие обратное (рис. 594).

Аппараты функционального действия представляют собой различно сконструированные наклон-

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 1 1 |

Рис. 594. Экспансивные дуги Энгля с косой межчелюстной тягой

Рис. 595. Направляющая коронка Катца

Рис. 596. Коронки с удлиненными буфами.

ные плоскости (угол наклона 30-45") и накусочные поверхности, которые способствуют перемещению зубов или всей нижней челюсти в сагиттальном, трансверсальном и вертикальном направлениях. В них не заложено никаких активно действующих элементов. Источником силы является сократительная способность жевательных или мимических мышц в период соприкосновения определенных зубов с наклонной плоскостью или накусочной поверхностью. В других участках зубные ряды при этом бывают разобщены. Эти аппараты действуют прерывисто.

В нашей стране основоположником функционального метода в ортодонтии является А. Я. Катц. В 1933 г. он предложил функционально направляющую аппаратуру для лечения аномалий зубо-

челюстной системы. А. Я. Катц выдвинул мысль, что величина силы функционально действующих аппаратов регулируется рецепторами пародонта, т. е. она может действовать только до определенных пределов; когда сила становится чрезмерной, возникает боль и сокращение мышц рефлекторно ослабляется или прекращается. Такое регулирование ортодонтической силы (в зависимости от индивидуальных особенностей и реактивности пародон- T:I больного) должно предотвратить патологические изменения в тканях пародонта. Однако, более поздние экспериментальные исследования показали, что и при использовании функционально действующих аппаратов наблюдаются тяжелые тканевые преобразования, выходящие за пределы нормальных реакций.

Существую! различные функционально-действу- ющие аппараты, съемные и несъемные.

Несъемные аппараты функционального действия.

К таким относится направляющая коронка Катца с проволочной петлей (рис. 595). Она состоит из коронки на верхний зуб и проволочной наклонной плоскости, которая перекрывает вестибулярную поверхность передних зубов нижней челюсти. При смыкании зубных рядов нижние передние зубы скользят по наклонной плоскости, вследствие чего перемещаются вестибулярно зубы верхней челюсти. Обычно эти коронки применяют при небном положении верхних передних зубов.

Кэтой категории аппаратов относится коронка

судлиненным мезиальным бугром на нижние молочные моляры при лечении ложной прогнатии, за счет смещения нижней челюсти (рис. 596), каппа Шварца.

Коронки фиксируют на вторых молочных или на первых постоянных молярах нижней челюсти. Если дистальный прикус отягощен глубоким перекрытием, удлиненный бугорок на коронках располагают в промежутке между первым и вторым молочными молярами верхней челюсти. Промежуток между молярами создают путем сошлифования сепарациопным диском соответствующих поверхностей молочных зубов. В сошлифованные промежутки устанавливают удлиненный передний бугор на коронке нижнего второго молочного моляра. С помощью таких коронок достигается некоторое разобщение прикуса, что способствует свободному росту первых постоянных моляров, вследствие чего постоянные зубы устанавливаются с меньшей степенью перекрытия.

Там, где дистальный прикус осложнен открытым, коронки фиксируют на первых постоянных молярах, а их удлиненный мезиальный бугорок входит в пространство между вторым молочным и первым постоянным молярами верхней челюсти. Коронки с удлиненными мезиальными бугорками способствуют смещению нижней челюсти кпереди.

Каппа Шварца - это пластмассовая каппа с наклонной плоскостью (рис. 597), которая фикси-

5 1 2 |

Глава 11 . Ортодонтия |

руется на нижних зубах. Используется при небном наклоне верхних передних зубов и принужденной прогении с достаточным резцовым перекрытием (в противном случае возможно возникновение открытого прикуса). Принцип действия каппы сходен с действием направляющих коронок Катца с проволочной петлей. Некоторые авторы рекомендуют, чтобы наклонная плоскость касалась не только небных поверхностей передних зубов, но и захватывала альвеолярный отросток верхней челюсти. Это, по их мнению, способствует перемещению передних верхних зубов и альвеолярного отростка в вестибулярную сторону. Эти аппараты применяют при наличии места в зубной дуге для аномального зуба. Коронка Катца, каппа Шварца противопоказаны при глубоком прикусе и сагиттальном несоответствии зубных рядов.

Съемные аппараты функционального действия.

I. Съемная каппа Бынинас наклонной плоскостью {рис. 598). Она изготавливается из пластмассы и покрывает весь нижний зубной ряд, в области передних зубов располагается наклонная плоскость. Показания к применению этого аппарата и принцип его действия такие же, как и каппы Шварца (в данном случае нижние передние зубы почти не наклоняются орально). В процессе лечения, когда боковые зубы начинают касаться каппы, жевательные ее поверхности сошлифовывают, что обеспечивает продолжение действия аппарата. Если каппа Шварца показана при лечении небного положения резцов со средним перекрытием их нижними зубами, то при незначительном перекрытии лучше применять каппу Б. Н. Бынина. При совсем минимальном перекрытии целесообразнее съемные пластинки с протрузионными толкателями.

2. Накусочная пластинка Катца (рис. 599) применяется для лечения прогнатии и глубокого прикуса. Особенностью ее конструкции являются наклонная плоскость и перекидные крючки, перегибающиеся через режущий край передних зубов, на их губную поверхность. Пластинка не прилегает к слизистой оболочке передней части неба и шейкам передних зубов. При накусывании перестраивается передний участок верхней и нижней челюстей (а верхние зубы еще наклоняются в небную сторону). В боковых участках происходит вертикальная перестройка вследствие разобщения прикуса. Кроме того, в момент смыкания нижние передние зубы скользят по наклонной плоскости и одновременно нижняя челюсть перемещается вперед.

Ортодонтическими аппаратами с наклонной плоскостью следует пользоваться не только ночью, но и днем как можно дольше, так как днем активность жевательной мускулатуры гораздо больше.

При лечении тяжелых форм прогнатии с глубоким перекрытием разобщение между боковыми зубами должно быть не меньше 4—5 мм. Необходимо вести постоянный контроль за разобщением прикуса в боковых участках челюстей и, по мере

Рис. 597. Каппа с наклонной плоскостью Шпарца.

Рис. 598. Каппа с наклипной плоскостью Бынина на различных этапах лечения:

а—начальный,б,в—промежуточные: г — в конце лечения.

a |

6 |

Рис. 599. Накусочная пластинка с перекидными кламмсрами и наклонной плоскостью (пластинка А. Я. Катца):

а — общий вид аппарата; б — вид сбоку.

Глава 1 1 . Ортодонтия |

5 1 3 |

достижения контактов между боковыми зубами, вновь создавать разобщение прикуса путем утолщения самогвердеющей пластмассой. Необходимо проводить также коррекцию аппарата в области прилегания его базиса к небным поверхностям передних зубов.

При лечении прогнатии у больных 15—20 лет и длительном применении накусочных пластинок может устанавливаться двойной, или «блуждающий», прикус: в физиологическом покое нижняя челюсть фиксируется в нейтральном положении, а во время функции она смещается в прежнее (дистальное) положение.

3. Пластинки на верхнюю челюсть с накусочной площадкой в области передних зубов (для устранения глубокого прикуса) или в области боковых зубов (для лечения открытого прикуса).

4. Пластинки для верхней челюсти с наклонной плоскостью и накусочной площадкой в переднем участке.

Таким образом резюмируя, следует отметить, что механически и функционально действующие аппараты отличаются друг от друга в основном тремя особенностями: источником силы, дозированием ее, зависимостью действия аппарата от функции мыши. Источником силы действия механических аппаратов является активная часть самого аппарата, а именно пружинящие свойства дуги, эластическая лигатура, винт. Источником силы функционально направляющей аппаратуры является сократительная способность жевательной и мимической мускулатуры, В первом случае источник силы - внешний фактор, не зависящий от состояния органов и тканей полости рта, во втором случае (т. е. при действии функциональной аппаратуры) сила действия зависит от состояния органов и тканей, влияющих на сократительную способность жевательных мышц. Что касается дозировки силы, то при механически действующем аппарате ее дозирует врач посредством активаторов, являющихся обязательной составной частью этого аппарата. Объективного критерия для суждения об индивидуальных особенностях периодонта зубов и его реактивности нет, поэтому точно дозировать силу аппарата невозможно. Сила давления, или сила тяги, должна быть индивидуальная, так как ее проявление зависит от особенностей иериодонта и других тканей зубочелюстного аппарата. В одних случаях периодонт быстро и болезненно реагирует на насильственные вмешательства. В других случаях ответная реакция тканей, окружающих зуб, менее чувствительна и поэтому можно применять большую силу.

При пользовании функционально действующим аппаратом величину силы дозируют болевой реакцией периодонта. Появление боли рефлекторно вызывает уменьшение деятельности жевательной мускулатуры, и в связи с эти ослабляется сила действия аппарата.

Кроме механически и функционально действующих аппаратов, в ортодонтии еще применяются комбинированные аппараты, содержащие в себе элементы тех и других. Примером могут быть пластинки А. И. Гуляевой, Я. Е. Хургиной.

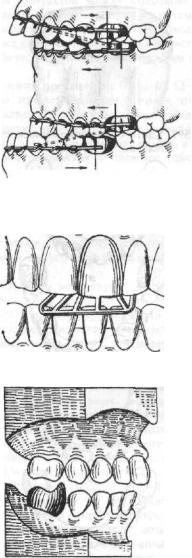

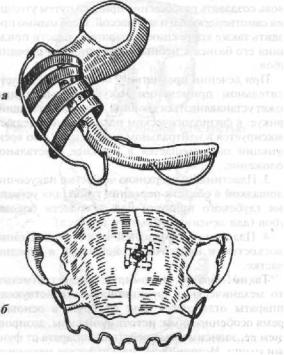

Аппараты комбинированного действия. Довольно распространенным является аппарат Брюкля (рис. 600), состоящий из съемной пластинки на нижнюю челюсть с наклонной плоскостью в переднем участке, вестибулярной дуги и кламмеров. Во время смыкания зубных рядов верхние передние зубы небными поверхностями касаются наклонной плоскости и отклоняются в губную сторону, нижняя челюсть при принужденном прикусе смещается дистально; вследствие активирования вестибулярной дуги наклоняются орально нижние передние зубы (наклонная плоскость с язычной стороны и у режущего края не должна прилегать к ним). Зубные ряды в боковых участках разобщены. Этот аппарат рекомендуют применять в любом возрасте, при небном наклоне передних зубов верхней челюсти и принужденной прогении, когда имеется веерообразное вестибулярное отклонение нижних передних зубов. При сужении боковых участков нижнего зубного ряда аппарат Брюкля сочетают с винтом (И. И. Ужумецкене).

Аналогичный аппарат может быть применен и на верхнюю челюсть, для лечения прогнатии у детей. У взрослых он показан лишь при дистальном

Рис. 600. Аппарат Брюкля (а) и его модификации (ff).

5 1 4 |

Глава 1 1 . Ортодонтия |

положении нижней челюсти. В аппарат можно ввести винт для расширения верхней челюсти.

Недостатком этих конструкций аппаратов с наклонной плоскостью является невозможность дозирования силы для каждого зуба в отдельности. О. М, Башарова предложила аппарат с пружинящей наклонной плоскостью, состоящей из ряда ретракторов (рис. 601, а).

Существенное отличие от аппарата Брюкля состоит в том, что давление, оказываемое на зубы, можно регулировать и корригировать для каждого зуба в отдельности. Кроме направляющей плоскости, на зубы оказывает действие пружинящая сила ретракторов.

Для закрепления достигнутых результатов лечения прогении, путем дополнительного исправления положения отдельных зубов, можно применить формирователь прикуса Башаровой. Он состоит из пластмассовой пластинки для верхней челюсти со змееобразно изогнутой вестибулярной дугой на передние зубы нижней челюсти. Вестибулярную дугу змеевидной формы изгибают из ортодонтической проволоки сечением 0,8 мм для лечения в периоде постоянного прикуса и из проволоки 0,6 мм для лечения в периоде молочного прикуса. Проволочные изгибы в количестве 6 делают с помощью круглогубцев. Высота изгибов варьирует в зависимости от длины коронок передних зубов нижней челюсти от 5 до 10 мм, ширина — от 3 до 4 мм. При необходимости расширения верхней челюсти в пластмассовый базис монтируют расширяющий винт и распиливают пластинку в продольном направлении по срединной линии (рис. 601, б).

К комбинированным аппаратам относятся также активаторы (в немецкой литературе известны под названием функциональных челюстио-орто- педических аппаратов) и регуляторы функции.

Основоположниками функциональноголечения зубочелюстных аномалий посредством активаторов считают Андрезена и Гойпла (1936). В дальнейшем были предложены различные модификации активатора Андрезена-Гойпла (моноблок Робина, открытый активатор Кламмта, формирующий прикус активатор Бимлера и др.). Обычно активаторы состоят из верхней и нижней пластинок, соединенных между собой базисным материалом или проволоками. К ним могут добавляться вестибулярная дуга, пружины, винт (рис. 602). В пластинках, прилегающих к внутренней поверхности альвеолярных отростков, имеется ложе для небных и язычных поверхностей верхних и нижних зубов, в которое входят чубы при смыкании челюстей. Рекомендуется устанавливать нижнюю челюсть почти в прямом соотношении к верхней. В процессе лечения выпиливают ложе соответственно направлению перемещения зубов. В зависимости от клинической картины и цели лечения зубные ряды обеих челюстей могут быть разобщены (происходит рост в вертикальном направлении) или их жевательные поверхности ка-

Рис. 601. Съемный аппарат с пружинящей наклонной плоскостью (а) для лечения ложной прогении и формирователь прикуса (б) с расширяющим винтом.

саются накусочной площадки. Действие таких аппаратов основано на сокращении жевательной и мимической мускулатуры и механической силе. При смыкании челюстей зубы подвергаются определенной нагрузке, чтостимулируеттканевую перестройку.

Активаторы применяли в основном ночью. В настоящее время рекомендуют пользоваться ночью и днем (как можно больше), так как активность мышц более выражена днем и после приема пищи.

В последнее время получил признание так называемый эластический активатор Кламмта (рис. 602, в). Он почти полностью состоит из вестибулярных дуг и пружин, за исключением тонких небных пластмассовых пластинок (толщиной 1,2мм), которые начинаются от клыков и заканчиваются у последнего моляра. Эти небные пластинки могут иметь направляющие поверхности или быть без них. По необходимости можно вводить дополнительные проволочные элементы, пелоты или модифицировать вестибулярные дуги. Действие аппарата осуществляется при движениях языка и нижней челюсти. Автор рекомендует изготовлять этот аппарат в раннем детском возрасте

ипользоваться им целый день и ночь.

Кнедостаткам активаторов следует отнести их медленное действие, что почти исключает возможность применения активаторов у юношей и взрос-