учебник -5-575

.pdfГлава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 7 5 |

сразу вызывают сомнение и их природе. Для маскировки искусственных зубов иногда среднему резцу придают аномальное положение или на одном из передних зубов создают пигментированное пятно. Признаком дурного вкуса следует считать постановку искусственного клыка с золотой облицовкой.

Проверка конструкции протеза заканчивается уточнением границ протезного ложа на модели. Небный валик, костные выступы на альвеолярном отростке, область резцового сосочка, если он оказался гипертрофированным, подлежат покрытию изоляционной фольгой, для исключения их контакта с базисом протеза.

После проверки конструкции протеза в клиники его передают в лабораторию для окончательного моделирования воскового базиса и замены его на пластмассовый.

Окончательная моделировка восковых базисов протезов. После проверки восковых репродукций протезов в клинике и перед гипсовкой их п кюветы для замены на базисный материал требуется тщательное моделирование базиса, что облегчает отделку протеза после полимеризации. Для этого край искусственной десны приклеивают к модели расплавленным воском на всем протяжении. Пластинку, покрывающую небо, заменяют новой, более тонкой (1,5-2 мм) и без проволочной прокладки. Места ее соединения с базисом вдоль всех искусственных зубов сглаживают. В случае воспроизведения набазисе протеза поперечных складок твердого неба, перед наложением новой пластинки их утолшают, подливая воск. Этот прием дает возможность точно передать на восковой базис рельеф и размеры этого важного анатомического образования твердого неба. При наличии торуса твердого неба или других костных выступов создают изоляцию в базисе путем покрытия этих образований на модели изолирующими прокладками, а толщину базиса соответственно увеличивают. Шейки искусственных зубов должны быть покрыты воском на 0,5— 1 мм, что способствует их надежному укреплению в базисе и создает условия для художественного моделирования в этой области. Воск между зубами оформляют в виде межзубного сосочка треугольной формы. На вестибулярной поверхности базиса можно создать слабо выраженные широкие канавки, соответствующие межлуночным перегородкам. Поверхность искусственных зубов тщательно очищают от воска и других загрязнений и отчетливо гравируют около шеек для лучшего их укрепления в гипсе кюветы и предупреждения смешения. При моделировании базиса для нижней челюсти восковую пластинку не меняют, базис делают толще, чем верхний (2-2,5 мм), ввиду малых размеров протезного ложа и возможности поломки.

После окончания моделирования быстро проводят модель над пламенем горелки и оглаживают на воске все неровности, придавая поверхности базиса блестящий шщ. После завершения оконча-

тельной моделировки восковой репродукции протеза модель отбивают от рамы окклюдатора и готовят к гипсовке в кювету обратным способом (см. гл. 6). После полимеризации пластмассы производится отделка, шлифовка и полировка протеза (см. гл. 6). На этом заканчивается последний лабораторный этап и протез передается в клинику.

Наложение протеза, правила пользования и адаптации. После получения готового протеза из лаборатории его следует тщательно осмотреть. Осмотр протеза начинают с выявления видимых глазом и определяемых пальпаторно излишков — выступов, шероховатостей на внутренней поверхности базиса и его краях, которые тут же устраняют. Устойчивость протезов на верхней челюсти проверяют надавливанием пальцами поочередно на передние и боковые зубы, Силу удерживающего клапана в области мягкого неба проверяют, отклоняя режущие края верхних зубов в вестибулярном направлении; на нижней челюсти таким же приемом определяют степень фиксации базиса в дистальных отделах, попеременно с правой и левой стороны. О том, как фиксируются передние участки базиса, можно судить при оттягивании протеза для верхней челюсти вниз, а протеза для нижней челюсти — вверх.

Кроме того, устойчивость протеза испытывает сам больной, который выполняет при этом заданные врачом движения нижней челюсти, мимической мускулатуры и языка. Протез не должен смещаться в результате обычных мышечных сокращений.

Проверка плотности смыкания зубов, имеющей важное значение для равномерного распределения жевательного давления, а также для устойчивости протезов, производится сначала в положении центральной окклюзии, затем при движениях челюсти. Обнаруженные преждевременные контакты зубов, зоны повышенного давления в пределах базиса протеза, а также участки, где мышцы чрезмерно перекрыты протезом, устраняются. Следует отметить, что во время фиксации готовых протезов можно обнаружить в основном лишь значительные ошибки, касающиеся границ протеза, правильности определения центрального соотношения челюстей и равномерности смыкания зубов. Более полное суждение о полноценности протеза с точки зрения всех предъявляемых к нему требований можно получить позже, на основании наблюдения в периоде адаптации больного к протезу. Известно, что в первое время зубные протезы вызывают неприятные явления — тошноту, слюнотечение, неясность речи. При пользовании съемными протезами снижаются также вкусовые и тактильные ощущения. Указанные неудобства бывают особенно сильно выражены у больных, пользующихся протезами впервые, и по мере привыкания к ним исчезают (подробно об этом сказано в гл. 6).

Термин Adaptatio (лат.) — прилаживание, приспособление. Ортопедическое лечение является ее-

476 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

рьезным вмешательством в организм человека, одной из главных проблем которого является адаптация больного к протезу. Изучение вегетативных сосудистых реакций у больных в процессе адаптации к полным протезам позволило сделать вывод о том, что подобное вмешательство, каким является протезирование, оказывает чрезвычайное воздействие на организм. Как бы хорошо, в соответствии со всеми правилами не был выполнен протез, главным фактором, определяющим успех освоения протеза, привыкания к нему, будетбиологический. Под биологическим фактором понимается сумма всех проявлений реакций организма на протез. Большое значение в адаптации больного к протезам имеют правильная психологическая подготовка его, осознание им необходимости пользования протезом, как лечебным средством, направленным на сохранение его здоровья. Для этого на протяжении всего периода ортопедического лечения следует исподволь и планомерно осведомлять больного о всех особенностях полных съемных протезов, принципиальном отличии искусственных зубов от естественных и о роли самого пациента в успехе ортопедического лечения. Он должен знать, что эффективность протезирования зависит не только от качества самих протезов, но и от терпения пациента и его желания их преодолеть, то есть весьма большую роль имеет психологическая настроенность пациента. Удовлетворенность больного протезами в эстетическом отношении немало способствует его адаптации. И, наоборот, даже обыкновенное человеческое предубеждение играет отрицательную роль при создании новых, либо утраченных условных рефлексов.

Немаловажное значение имеет речевая адаптация. После наложения протеза больной назначается на прием кврачувближайшиеЗдня,затем I развнеделю и далее по показаниям. Врач продолжает наблюдение до тех пор, пока не убедится в наступлении адаптации к протезу. Это Е. И. Гаврилов (1978) называет прин-

ципом законченности лечения.

Снятие и наложение полных протезов не вызывают особых трудностей, но и здесь следует соблюдать последовательность, надевая сначала нижний, а затем уже верхний протез. Снятие производят в обратном порядке. Некоторые затруднения может вызвать снятие верхнего протеза. Для этого следует при нешироко раскрытом рте положить смоченную водой ватку под верхнюю губу в области губной уздечки и отжать ее так, чтобы капли воды попали между краем протеза и десной. После этого протез легко выводится из полости рта.

Момент наступления адаптации к протезам может быть рассмотрен как проявление коркового торможения, наступающего в различные в зависимости от многих причин сроки, колеблющиеся от 10 до 30 дней. На сроки адаптации больного к протезам влияют степень фиксации и стабилизации, наличие или отсутствие болевых ощущенийДля

хорошей стабилизации протеза и профилактики травмирования тканей необходима пришлифовка зубов. Результаты ортопедического лечения считаются положительными или отрицательными в зависимости от: 1) субъективной оценки протезов самим больным; 2) степени фиксации и стабилизации протезов; 3) соблюдения эстетических норм при их построении; 4) чистоты речи; 5) возможности употребления разнообразной пищи.

Кроме того, достаточно объективные сведения об эффективности протезов в функциональном отношении могут дать жевательные пробы и данные мастикациографии.

Для оценки эффективности протезирования рекомендуются логопедические упражнения: -без зубов; — в день наложения прогезов; - через 2 недели; — через 3 недели; — через месяц. Используются слоговые таблицы и аудиторский метод (Н. Б. Покровский 1962).

Р = (П/В)х|00, Р% — разборчивость речи; П — количество пра-

вильно произносимых слов; В — общее количество слов; меньше 25% — неразборчиво; 25-40% слабо разборчиво; 40—55% удовлетворительно; 55-80% хорошо; 80% и более — отлично.

Тому, кто получает полный съемный протез, рекомендуется непосредственно после наложения его выпить горячего чая или кофе с конфетой или сахаром. Это вызывает размягчение и разрыхление слизистой оболочки полости рта и как бы позволяет краям протеза глубже в нее погрузиться. В свою очередь слизистая оболочка, плотно охватывая края протеза и прилегая к ним, способствует более стойкой фиксации протеза. При частичных съемных протезах этого делать не требуется.

В течение первых суток пишу следует принимать более размягченную, желательно протертую, а в дальнейшем рекомендуется переходить к обычной диете. Однако, все же следует избегать употребления твердых пищевых продуктов, например сухих корок хлеба, сухарей, сахара, орехов и т. д. После приема пищи протезы необходимо снять и промыть, а рот прополоскать.

Для восстановления нарушенной дикции рекомендуется больше разговаривать и читать вслух. Для быстрейшего освоения протезов и привыкания к ним в течение первых 5—7 суток, протезы лучше оставлять на ночь в полости рта, но перед сном обязательно почистить и промыть их, а утром повторить то же самое.

Обычно, спустя некоторое время после наложения вновь изготовленных протезов, чаще всего к концу первых суток, пациент начинает испытывать боль под протезом при разговоре и принятии пищи. Поэтому по истечении первых суток пациентам рекомендуется прийти к врачу для исправления (корректировки) протезов. Уже за это время на отдельных участках слизистой оболочки, покрывающей альвеолярные отростки верхней и нижней

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

477 |

челюстей, можно заметить слабую гиперемию (покраснение), легкую припухлость и болезненность. В отдельных случаях отмечается нарушение целостности слизистой оболочки, болезненность при надавливании на нее пальцем. При более глубоких нарушениях слизистой оболочки образуются изъязвления с гнойным выделением.

Если спустя сутки больной по той или иной причине не смог явиться на прием к врачу, а протезы вызывают резкую боль, их необходимо на ночь снять. Однако, утром на следующий день следует вновь надеть протезы, так какследы, оставленные протезом, за ночь могут стать малозаметными или исчезнуть. В этих случаях на прием к врачу пациент должен прийти лишь через несколько часов (4—5) после того, как были надеты протезы. Это позволит врачу точно установить границу нарушения и правильно исправить протез. После первой коррекции пациенты уже в кресле у врача испытывают значительное облегчение, но следует помнить, что иногда коррекцию приходится повторять до 2—3 раз, пока окончательно не исчезнут все болевые ощущения. Остаточные боли могут указывать на то, что коррекция произведена недостаточно точно. В этих случаях следует вновь обратиться к врачу. Некоторые больные пытаются сами исправить протез. Это недопустимо, так как нацист может нарушить границу протеза и не устранить причину, вызывающую боль. В итоге приходится все же обращаться к врачу, но протез будет уже испорченным.

Очень часто пациенты задают вопрос: «Стоит ли полоскать рот какими-нибудь лекарственными вещсстнами, если имеются «намины» от протеза?». В этих случаях следует обратиться к врачу для проведения коррекции протеза. Чтобы устранить боль, порой достаточно просто снять протезы на некоторое время, например на сутки или двое, и дать возможность слизистой оболочке отдохнуть. Восстановление слизистой оболочки до нормы происходит очень быстро, поэтому применять лекарственные вещества для восстановления слизистой оболочки в данном случае не нужно. Но для смягчения болей можно ими пользоваться. Так, рекомендуется полоскать рот раствором дубовой коры, слабым раствором фурацилина 1:5000 или раствором перманганата калия. Не следует пользоваться раствором питьевой соды, так как она разрыхляет и размягчает слизистую оболочку, что может привести к изменениям протезного ложа.

Спорным является вопрос: нужно ли удалять протез на ночь? Если этот вопрос решать безотносительно к какому-либо человеку, то следует определенно высказаться за необходимость удаления протеза, за сокращение срока пребывания его на протезном ложе. Если же этот вопрос решать в приложении к конкретной личности, то ответить на него окажется не так-то легко. Прежде чем дать совет больному, следует иметь в виду ряд обстоятельств (возраст, пол, семейное положение), без учета которых нельзя дать однозначного совета, так

как совет может быть в ущерб больному или последний его просто не выполняет. В первую очередь следует иметь в виду возраст больного и степень нарушения эстетики при удалении протеза. Чем выраженнее нарушения внешнего вида, тем меньше желания у молодого и семейного человека вынимать его на ночь. Вряд ли врачебная рекомендация будет выслушана таким больным с должным вниманием. Это может вызвать неловкость у молодых семейных пациентов, тогда как у лиц старшего возраста таких затруднений психологического характера не возникает.

Объемное моделирование поверхности базиса полного протеза для нижней челюсти и особенности постановки зубов. Конструирование полных съемных протезов в соответствии с основным правилом расположения зубных дуг и моделирование базиса в пределах нейтральной мышечной зоны способствует выполнению всех требований, предъявляемых к качеству их изготовления.

В 1923 г. Fry ввел в ортопедическую стоматологию понятие «зона мышечного равновесия». Согласно этому принципу, базис протеза и зубы должны конструироваться таким образом, чтобы обеспечивалось равнодействующее влияние круговой мышцы, щечной и жевательной с одной стороны и языка — с другой в пределах этой зоны. Сразу после потери зубов, когда альвеолярные отростки еще мало атрофированы, расположение нейтральной зоны совпадает с гребнем альвеолярного отростка, искусственные зубы можно ставить по его середине (рис. 563, а). Толщина базиса должна быть в этом случае минимальной и равномерной, поэтому моделировку его следует делать в точном соответствии с контурами челюсти. В случаях, когда превалирует давление губ (при сильно атрофированном альвеолярном отростке или при заднем положении языка), зубы следует ставить с наклоном в язычную сторону. При противоположной ситуации - с вестибулярным наклоном.

Существующие функциональные пробы не предусматривают формирования базиса протеза, который создается без учета контуров окружающих мягких тканей. Стремясь восполнить пробел, клиницисты и разработали методику, позволяющую расположить протез в нейтральной зоне указанных антагонирующих мышц, воспользоваться их функциями для улучшения фиксации. Такая методика описана под различными названиями и модификациями, но наиболее распространенным является «объемное моделирование».

Беззубая нижняя челюсть имеет особую форму, являясь единственной подвижной костью лицевого скелета. Поэтому после выпадения зубов условия протезирования на нижней челюсти значительно хуже по сравнению с верхней. Это во многом определяется состоянием тканей протезного ложа, местами прикрепления уздечек, мышц, окружающих нижнюю челюсть и имеющих большое значе-

4 7 8 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

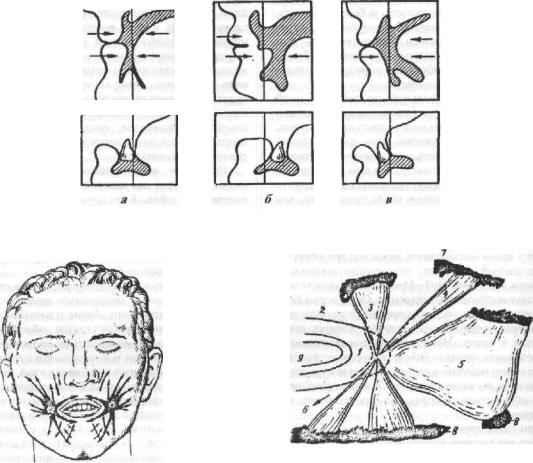

Рис. 563. Положение зубов:

а - нейтральное; 6 - язычное; в - губное.

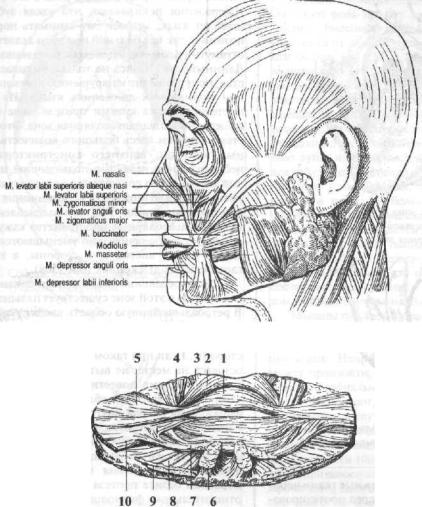

Рис. 564. (слева, модиолюс); справа — схема модиолюса:

/ —т. orbicularis oris; 2 —т. Levatorlabiisitperioris; 3 —т. caninus; 4 —т. zygomattcits; 5 - т. buccinator; 6 - т. triangularis; 7 ~ os. zygomaticus; 8 - os. mandibulae; 9 — rima oris.

ние не только для фиксации протеза, но и для распределения жевательного давления. К числу особенностей протезного ложа нижней челюсти можно отнести наличие многих костных образований в виде шероховатостей, бугорков, экзостозов, острых краен внутренних косых линий и альвеолярного отростка. При сохранившихся зубах этого обычно не замечают, но после частичной и особенно полной потери зубов, а также атрофии альвеолярного отростка они приобретают определенное клиническое значение. Экзостозы на нижней челюсти могут быть одиночными, симметричными или множественными (от одного до четырех). Часто встречаются костные образования и виде острых краев альвеолярного отростка, выступающие в области второго и третьего моляра с язычной стороны и передних зубов — с губной стороны.

Характерной чертой слизистой оболочки, покрывающей вершину альвеолярного отростка беззубой нижней челюсти, является отсутствие подслизистого слоя. На скатах альвеолярного отростка

слизистая оболочка несколько разрыхлена, затем появляются пучки соединительнотканных волокон, направленные к переходной складке. Под ними имеется прослойка жировой и рыхлой соединительной ткани с мелкими кровеносными сосудами, а затем радиально идущие мышечные волокна.

Губной отдел протезного пространства ограничен с боков щечными тяжами, снаружи и снутри - слизистой оболочкой нижней губы и вестибулярного ската альвеолярного отростка соответственно, а уздечка разделяет его на правую и левую половины. Под слизистой оболочкой переходной складки губного отдела начинается подбородочная мышца и мышца, поднимающая нижнюю губу. Следует отметить, что вопрос о возможности расширения базиса в переднем участке должен решаться строго индивидуально. Зону расширения можно обнаружить следующим образом (рис. 526). Эта зона имеет овальную форму в губном отделе и постепенно суживаясь, заканчивается между клыками и первыми премолярами, где располагается мощный мышечный узел — modiolus (рис. 564, 565),

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

479 |

Рис. 565. Мышцы области рта и подбородка.

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

Рис. 566. Мышцы области рта со стороны преддверия:

1 — M. orbicularis oris; 2 — M. incisivus labii superoris; 3 - M. levator labii superioris; 4 - M. levator anguli oris; 5 — Musculi buccinator; 6 — M. mentalis; 7 - M. incisivus labii inferioris;

8 — M. depressor labii inferioris; 9 — M. depressor anguli oris; 10 — Musculi buccinator

Щечный отдел протезного пространства включает зону, ограниченную спереди щечным слизистым тяжем, сзади передним краем слизистого бугорка, снизу — дном переходной складки вплоть до наружной косой линии и с боков — слизистой оболочкой щеки и ската альвеолярного отростка. В результате атрофии последнего изменяются соотношения окружающих мягких тканей на месте удаленных зубов и образуется индивидуальное по форме и размерам пространство, названное Е. Фишем (1937) «щечным карманом», а Т. Свенсоном (1964) - «щечной полкой». Это пространство анатомически не выделяют, считая что оно образуется при заполнении нищей преддверия рта.

Ретромолярная область находится в самом дистальном отделе, за «щечным карманом». Ее костной основой является ретромолярный треу-

гольник с одноименной ямкой, которые заполнены мягкими тканями, образующими слизистый бугорок (рис. 567, 568). К последнему сзади прикрепляется мощная складка (plica pterygomandibularis). При широком открывании рта складка натягивается, поднимая заднюю часть слизистого бугорка, что может привести к смещению протеза. Поэтому одни авторы рекомендуют перекрывать слизистый бугорок базисом протеза полностью, другие — только в том случае, если он подвижен. Некоторые клиницисты высказывают мнение, что необходимо перекрывать лишь переднюю половину, если задняя подвижна. И. Кемени (1955, 1965) считая вопрос этот весьма спорным, рекомендует перекрывать бугорок тогда, когда он неподвижен, а при его подвижности перекрывать наполовину.

4 8 0 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

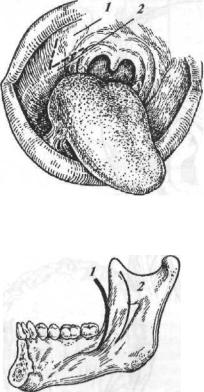

Рис. 567. Ретромолярная зона (схема):

/ — нижнечелюстной бугорок; 2 позадиальвеолярнаязона.

Рис. 568. Верхнезадняя граница позадиальвеолярной области:

/—при выдвиженииязыка вперед; 2 —

впокое.

Язык и окружающие его подвижные ткани необходимо тщательно обследовать перед протезированием и проанализировать их топографические взаимоотношения. После протезирования язык должен нормально осуществлять свои речевые, жевательные, глотательные, вкусовые функции и в то же время способствовать стабилизации съемного протеза на беззубой нижней челюсти.

Недооценка роли языка приводит к неудачам. Неблагоприятно влияют на устойчивость протеза ограничение движений языка, его дрожание или другие невротические явления, Клиническая оценка размеров языка, его тонуса, подвижности может помочь ортопеду в конструировании протеза и прогнозирования возможности пользования им. О наличии аномального языка или других неблагоприятных ситуаций следует информировать больного заранее, указав на возможные трудности во время привыкания к протезу. Если же пациенту сообщить об этих трудностях после наложения протезов, то он может считать их результатом плохой конструкции и низкой квалификации врача. Как известно, язык имеет непосредственный контакт с альвеолярными отростками, губами и твердым небом, поэтому правильное расположение базиса протеза и искусст-

венных зубов играет важную роль в его фиксации. Наблюдения показывают, что узкая зубная дуга стесняет язык, мешает ему занимать нормальную позицию, так как больной при этом делает попытку оттянуть язык назади поневоле выталкивает протез. Длинный край базиса не только вызывает неудобства, но и приводит к нарушению краевого клапана при нормальных движениях языка. Из всех зон протезного ложа краями протеза чаще всего повреждается позадиальвеолярная зона. Это объясняется наличием здесь большого количества мышечных волокон: верхнего констриктора глотки, небно-язычной, челюстио-подъязычной, шилоязычной мышц, из-за сокращения которых значительно уменьшаются возможности использования этой зоны при протезировании. Так, при расслабленном языке ретроальвеолярные пространства кажутся большими, но они значительно уменьшаются при движении языка вперед и в стороны, а также при глотательных движениях (рис. 568).

Для определения возможности создания «крыла» протеза в этой зоне существует пальцевая проба. В ретроальвеолярную область вводят указательный палец или ручку пинцета и просят больного выдвинуть язык и коснуться им щеки с противоположной стороны. Если при таком выдвижении языка палец остается на месте, не выталкивается, то край протеза необходимо довести до дистальной границы этой зоны. В этой области часто выявляется выраженная острая внутренняя косая линия. При изготовлении протезов это необходимо учитывать: в протезе делают углубление — изолируют ее или в этом участке изготавливают эластичную прокладку. Такие же последствия могут возникнуть и при коротком базисе протеза с язычной стороны, При относительном физиологическом покое боковые поверхности языка находятся обычно в контакте с зубами, ближе к их окклюзионной поверхности, а спинка языка соприкасается с твердым и мягким небом. Во время движений нижней челюсти язык пассивно следует за ней, не нарушая контакта с зубами. При открывании рта язык отрывается от неба, опускается, слегка изгибаясь над окклюзионной поверхностью зубов. Из этого положения он переворачивает пищу и проталкивает ее между зубными рядами. Если высота зубов нижнего протеза выше уровня расположения языка, то при жевании последний легко выталкивает протез с ложа. При конструировании полных протезов необходимо учитывать возможности свободного, четкого произношения звуков. В этом отношении чрезмерно толстые базисы, покрывающие небо, создают определенные трудности. Толщина базиса не должна превышать 1,4-1,8 мм. На речевую функцию языка могут отрицательно влиять увеличение или уменьшение межальвеолярной высоты и характер постановки зубов.

Собственно подъязычное пространство имеет форму полуокружности и хорошо просматривается

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 81 |

Рис. 569. Собственно подъязычная область {указана пунктиром)

/VI!

Рис. 570. Схематическое изображение сил, действующих на нижний съемный протез:

а—m.mentalis,b—т.orbicularisoris,с боковаяуздечкагубы,d—т.Buccinator, е — щечная складка,/ —т. masseter,g - уздечкаязыкаит.genioglossus,h— дорзальнаячастьт.mylohyoideus,i— подъязычноепространство.

спереди, когда нижняя челюсть немного опущена, а кончик языка приподнят кверху (рис. 569). Слизистый выступ, образованный подъязычной слюнной железой, располагается на дне пространства, а спереди уздечка языка разделяет его на две симметричные половины. Важное значение имеют форма и уровень прикрепления уздечки языка, длина которой 1,5-3,0 мм.

Для фиксации и стабилизации протеза очень важно расширить границы базиса за счет ретроальвеолярной и подъязычной областей. Одним из таких благоприятных пунктов фиксации является безмышечное пространство на нижней челюсти.

В стабилизации протеза на нижней челюсти большую роль играют волокна нижней и средней части m. buccinator (рис. 570, 571). При их сокращении щека прижимается к вестибулярной поверхности базиса протеза и зубов. При жевании щечная мышца, взаимодействуя с жевательными, помогает перемещать пищу между антагонирующими зубами, возвращая ту ее часть, которая, попадает в преддверие полости рта. Эти функции мышца выполняет при наличии оптимального контакта с поверхностью базиса протеза. Если же искусственные зубы наклонены язычно, то между .щекой и вестибулярной поверхностью базиса образуется большое пространство, в котором скапливаются излишки пищи. У большинства пожилых людей значительная атрофия альвеолярного отростка, как правило, сопровождается заметной атрофией мышц губ и щек. Такие пациенты часто жалуются на скопление пищи между протезом и щекой. Это свидетельство того, что ослабленные мышцы не в состоянии поддерживать тесный контакт с протезом. В таких случаях необходимо утолщение базиса.

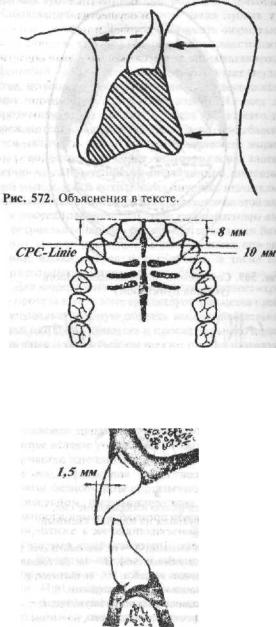

Мышцы губ, щек и языка, имея фундаментальное значение для удерживания протеза, способны вызвать и дестабилизацию при неправильном взаимоотношении с ним. Например, сдвиг нижнего протеза кзади может произойти, если передние зубы расположены слишком лабиально (рис. 572). Клинические наблюдения показывают, что дестабилизация протеза может произойти и в случаях, когда у искусственных зубов превалирует язычный наклон. Подсчитано, что если боковые зубы смещены язычно всего на 1,0 мм, то язык лишается 1000 мм3 функционального пространства и при движении стремится сместить протез вверх. Кроме того, если больной с беззубой нижней челюстью долго не протезировался или не пользовался протезом, то язык берет на себя значительную часть жевательной функции и постепенно заполнив беззу-

Рис 571. Направление волокон щечной мышцы:

а ~ верхние волокна; 6 — средние волокна;в —нижниеволокна.

4 8 2 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

бую челюсть, также стремится в процессе адаптации сместить протез с его ложа.

Оформление язычной и вестибулярной поверхностейикраевбазисаполногопротеза на нижнюючелюсть может производиться одновременно. По обычной методике получают ситуационные (ориентировочные или анатомические) оттиски, на которых самым тщательным образом оформляются границы будущей жесткой индивидуальной ложки. При этом наносятся ориентиры создания выемок для всех тяжей, уздечек и мышц, а при необходимости границы экзостозов. Это должен производить только врач, скрупулезно перенося на слепок малейшие детали клинических особенностей беззубого рта. Можно это делать и на подготовленной модели в присутствии больного, но ни в коем случае не доверять зубному технику чертить границы на «глазок», ибо от этого этапавзначительной степени зависит успех протезирования. Затем изготавливаются жесткие индивидуальные ложки с прикус- ны-ми валиками, общая высота которых от окклюзионной поверхности до переходной складки составляет на верхней челюсти 20,0 мм, на нижней —17,5 мм. Можно сначала припасовать индивидуальные ложки (готовят их без ручек), а затем наслоить прикусные валики указанных размеров. При припасовке ложек необходимо добиться, чтобы они хорошо фиксировались на челюсти в положении покоя (рис. 527). Лучше, если ложка будет чуть короче, но не в коем случае длиннее. После определения центрального соотношения челюстей (у беззубых пациентов, долго не имеющих протез, лучше определять не центральное соотношение, а привычное, удобное положение нижней челюсти) производят анатомическую постановку зубов по обычной методике с некоторыми особенностями, которые мы считаем необходимым описать. Эти особенности могут быть не только при объемном моделировании, но и в обычных протезах.

Вышеописанный слизистый нижнечелюстной бугорок (рис. 567) находится к ретромолярном треугольнике, основанием которого является компактная костная пластинка, устойчивая к атрофическим процессам. По этой причине они могут быть использованы как постоянные анатомические ориентиры: чел юстно-подъязычная линия, соответствующая внутренней границе позадимолярного треугольника, находится в одной плоскости с язычной поверхностью третьих моляров; две линии проведенные из точки, соответствующей мезиальному краю клыка, к щечной и язычной поверхности слизистого бугорка, образуют треугольник, известный в литературе под фамилией Paimd (рис. 575). Он может быть использован при постановке для определения щечно-язычного положения боковых зубов в случаях, когда альвеолярный отросток значительно атрофирован.

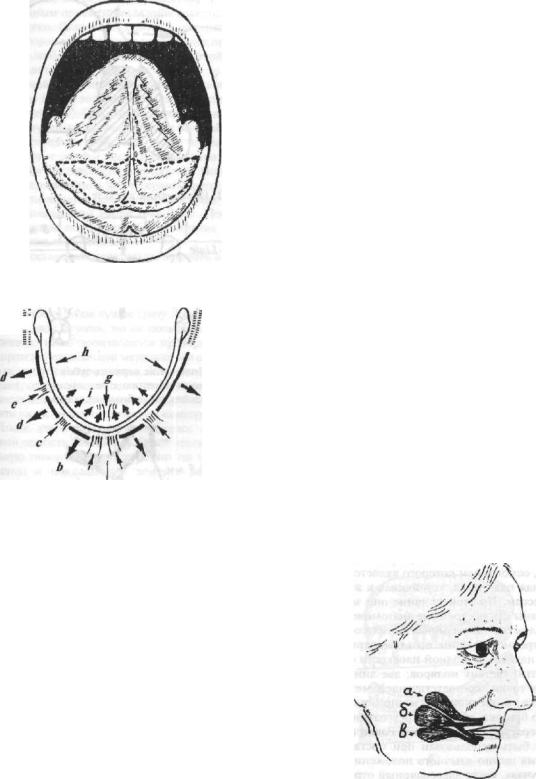

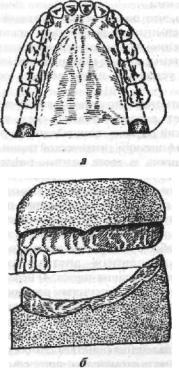

Имеются дополнительные ориентиры и для постановки передних зубов верхней челюсти (рис. 573, 574). Постановку начинают с центральных резцов

Рис. 573. Положение верхних зубов , по отношению к резцовому

сосочку и небным складкам.

Рис. 574. Наклон передних зубов (объяснение тексте).

верхней челюсти по следующим ориентирам. Их губная поверхность должна отстоять на 8±1,0 мм от середины резцового сосочка (рис. 573). Затем приступают к постановке верхних клыков, губная поверхность которых должна отстоять на 10,0 мм от конца первой небной складки. Или иными словами, рвущие бугры клыков должны лежать налинии, их соединяющей и проходящей через середину резцового сосочка (линия СРС, то есть caninus- papilla-caninus). Положение этих ориентиров остается постоянным даже при значительной атрофии

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 8 3 |

альвеолярных отростков. В практике постановка по указанным ориентирам осуществляется сравнительно легко. Резцовый сосочек и небные складки с обеих сторон маркируются краской, а в прикусном восковом шаблоне делается окошко в этой области. Затем ставят боковые верхние резцы.

Режуший край передних зубов располагается в среднем на 1,5 мм вестибулярней по отношению к их шейкам (рис. 574). Это способствует созданию сагиттальной ступеньки, улучшая стабилизацию протеза. Нижние передние зубы при этом можно ставить отвесно или с легким вестибулярным наклоном по отношению к альвеолярному отростку. После постановки шести передних зубов верхней челюсти ставят нижние клыки, затем боковые нижние зубы, ориентируясь треугольником Pauiid (рис. 575). После этого ставят нижние передние зубы и верхние боковые, ориентируясь по нижним.

При постановке желательно немного сошлифовать передние зубы у пожилых пациентов, особенно рвущие бугры клыков, которые в фабричных гарнитурах выглядят как у юношей.

Постановку зубов лучше сразу делать на жестких пластмассовых базисах, но не полированных. После постановки зубов производится проверка конструкции протезов по обычной методике и в обязательном порядке степени их фиксации. Затем следует полимеризация, отделка, шлифовка, полировка протеза на верхнюю челюсть (при уверенной работе это можно сделать уже к моменту проверки конструкции).

После этого на жестком базисе протеза для нижней челюсти сошлифовывают вестибулярную и язычную поверхности, примерно на половину их толщины и накладывают хорошо размягченную полоску базисного воска на вестибулярную поверхность. Накладывают верхний и нижний протезы и предлагают пациенту производить привычные движения нижней челюсти, прижимая в это время к базису губы и щеки. Вытесненные излишки воска удаляют, а при наличии дефектов и углублений, наоборот, добавляют воск на соответствующие места и вновь повторяют процедуру.

Потом необходимо смоделировать базис с язычной стороны. Для этого к подъязычному краю базиса приклеивают размягченную полоску воска длиной 5—6 см, вводят протезы в рот и предлагают пациенту постепенно смыкать зубы в центральной окклюзии (или привычной), то есть той какая была определена. При этом необходимо, чтобы пациент сначала поднял кончик языка к середине неба, смог упереться им в верхние передние зубы и сделать глотательное движение. Просят пациента делать причмокивающие движения, как при сосании леденцов; не разжимая зубов, вытянуть губы трубочкой вперед и назад и при сомкнутых губах провести языком по их внутренней поверхности и вновь сделать глотательное движение. Это повторяют 3— 4 раза, после чего протез опускают в холодную воду. Если при описанных манипуляциях выпадают ниж-

ние зубы, то необходимо проконтролировать работу зубного техника, который по-видимому при их постановке недостаточно разогревал воск, которым приклеивал зубы. П. Танрыкулиев (1974) рекомендует затем для лучшего отражения на базисе окружающих тканей накладывать поверх воска еще тонкий слой (около 1,0 мм) оксицинкэвгеноловой пасты и вновь повторить все вышеупомянутые движения. Затем протез извлекают изо рта и если имеются просвечиваюшие участки воска, то уменьшают его толщину, вновь наслаивают указанную пасту и повторяют все движения до достижении равномерной толщины пасты.

Г. Л. Саввиди (1980) для ускорения процедуры значительно упростил методику, а именно, вместо воскаи оксицинкэвгеноловой пасты предлагаетпользоваться оттискными массами типа сиэласт и тнодент, одновременно получая функциональный оттиск и моделируя базис, но оставив за основу сущность вышеупомянутого способа. Для пролонгирования эластичности оттискной массы следует примерно в 2 раза уменьшить количество отвердителя.

После моделирования по любой из методик техни к-лаборант тщательно очищает искусственные зубы от прилипшей массы (лучше это начинать с подрезания ее обычным лезвием или глазным скальпелем у шеек зубов). Затем протез гипсуется в

Рис. 575. Расположение боковых нижних зубов по отношению к треугольнику Paund (о); протетическая плоскость в области боковых зубов (6).

4 8 4 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

кювету обратным способом и полимеризуется по обычной методике. Припасовку протезалучше проводить в неполированном виде. На базисе готового протеза вестибулярная поверхность приобретает выпуклый вид, а язычная как правило, вогнутый.

Таким образом, при протезировании с применением объемного моделирования можно не только расположить протез в нейтральной зоне (зона равновесия) антагонирующих мышц, окружающих протезное ложе, но и воспользоваться их функциями для улучшения фиксации. Благодаря контакту полированных поверхностей с окружающими тканями при функции мышц языка, губ и шек протез плотно удерживается на ложе, даже при значительном открывании рта.

Протезирование при повышенном рвотном рефлексе. Рвотный рефлекс стимулируется и контролируется нервными окончаниями, расположенными в слизистой оболочке мягкого неба, глотки и глоточной части языка. Чувствительность мягкого неба к инородным предметам, проявляющаяся в виде рвотного рефлекса, является нормальной защитной реакцией организма. Однако, у некоторых больных он выражен чрезмерно и возникает даже при незначительных стоматологических манипуляциях в полости рта. Указанное явление весьма нежелательно во время получения оттисков, осложняет адаптацию больного к протезам, а иногда делает невозможным пользование ими.

Известно, что повышенный рвотный рефлекс может быть симптомом ряда органических заболеваний и функциональных расстройств центральной нервной системы, а также глистной инвазии. В этих случаях его устраняют путем лечения основного заболевания.

Следует отметить, что у значительной части людей рвота может рассматриваться как условный патологический рефлекс, возникающий в результате погрешности в питании, психической травмы и других причин. Тошнота и рвота условно-рефлекторного характера могут возникать также вследствие раздражающего действия пластиночного протеза, при недостаточно плотном его прилегании к протезному ложу или других причин. Из них наиболее частыми являются: I) неплотное прилегание в дистальных отделах; 2) слабое прилегание в дистальных отделах, наряду с удлиненным ди стальным краем; 3) недостаточная изоляция торуса; 4) неравномерное смыкание зубных рядов (отсутствие плотного контакта боковых зубов). Согласно данным физиологов и терапевтов, ликвидация прочно закрепившихся условных рефлексов представляет большие трудности и требует иногдалечения гипнозом. Это обстоятельство должны учитывать стоматологи-ортопеды.

Клинические наблюдения показывают, что чем плотнее протезы прилегают к слизистой оболочке протезного ложа, тем менее выражен рвотный рефлекс. Из этого можно сделать вывод, что при повышенном рвотном рефлексе для устранения раздра-

жающего действия протеза решающее значение приобретает не длина базиса, а плотность прилегания и равномерность погружения протеза в ткани протезного ложа.

Необходимо также иметь в виду, что при изготовлении полного протеза для верхней челюсти качественным следует считать лишь тот оттиск, который удается получить при отсутствии рвотных движений. В противном случае рельеф тканей протезного ложа воспроизводится на оттиске при опушенном положении мышц мягкого неба, а протез, изготовленный по такому оттиску, не будет достаточно плотно прилегать к протезному ложу. В связи с этим при повышенном рвотном рефлексе следует особенно строго соблюдать правила снятия оттиска. Голове больного придают отвесное положение и устойчиво фиксируют ее в подголовнике. Немаловажное значение имеет психотерапевтическое воздействие на больного и внушение ему мысли о полной безопасности данной манипуляции. Твердое, решительное разъяснение и предварительное введение оттискной ложки в полость рта также способствует угасанию рвотного рефлекса. В трудных случаях желательно изготовить базисную пластинку и с каждым днем увеличивать время ее ношения от нескольких минут до целого дня.

Одномоментно ликвидировать рвотный рефлекс можно путем смазывания слизистой оболочки неба и языка 3% раствором дикаина и приема внутрь пипольфена в виде драже по 25 мг. Препарат назначают накануне снятия оттиска по 2 драже на ночь и I драже за 2 ч. до манипуляции. Противопоказанием к применению пипольфена являются заболевания почек и печени. Эффективным может оказаться полоскание полости рта раствором фенола(1 часть фенола на 80 частей холодной воды).Для уменьшения саливации и слизеотделения перед снятием оттиска полезно также прополоскать полость рта насыщенным раствором поваренной соли.

Важно отметить, что для ослабления раздражающего действия оттискной материал следует брать в минимальном количестве, а во время получения оттиска он должен быть с самого начала энергично и плотно прижат к слизистой оболочке дметального отдела протезного ложа. Точно подобранную оттискную ложку следует ввести быстро, стараясь не касаться спинки языка, особенно следует избегать «легких, щекочущих» прикосновений к слизистой оболочке, так как от этого тошнота усиливается.

Протезирование при лейкоплакии. Лейкоплакия (от греч. leucos — белый и plax - бляшка) - патологический процесс, в котором сложным образом переплетены проявления тканевой дисплазии (гиперпластический процесс) и хронического вялотекущего воспаления с иногда тяжелыми дистрофическими изменениями. Обычно заболевание проявляется в виде очагов хронического воспаления, образующихся на слизистой оболочке щек, языка, дна полости рта, губ, сопровождающегося