учебник -5-575

.pdf

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

455 |

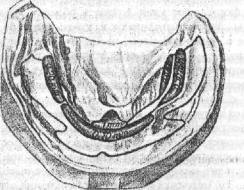

массой, получают предварительный оттиск. Для его получения можно применять термопластическую массу типа Вайнштейна №2 при плотной слизистой оболочке, жидкий гипс или эвгенолоксидноцинковую пасту при других типах слизистой оболочки. Чтобы избежать излишней компрессии тканей протезного ложа, следует применять хорошо разогретую термопластическую массу, а ложку заполнять без избытка. При снятии даже предварительного оттиска следует применять функциональные пробы, что в дальнейшем облегчит припасовку индивидуальной ложки. На отлитую предварительно модель в тех местах, где требуется разгрузка слизистой оболочки, накладывают тонкую фольгу, можно свинцовую (рис. 528). Толщину ее краев от центра к периферии постепенно сводят «на нет». Фольга должна быть наложена в области торуса и других экзостозов, на участках подвижной слизистой оболочки, а также в местах выхода сосудов и нервов. Изоляцию нужно делать именно в процессе получения слепка по сравнению с обычным общепринятым методом, то есть перед формовкой пластмассового базиса. Это позволяет сохранить контакт базиса протеза со слизистой, хотя и менее плотной чем в остальных участках протезного ложа и, следовательно, предотвратить гиперплазию слизистой оболочки. Затем припасовывают индивидуальную ложку с применением функциональных проб, каждый участок края ложки формируют отдельно.

Получение дифференцированного оттиска проводят в два этапа. На первом этапе выбирают оттискной материал, руководствуясь при это тем, что ткани обладающие большими рессорными свойствами, будут находиться под большой нагрузкой по сравнению с тканями, обладающими незначительной толщиной и малыми рессорными свойствами. Остальные участки протезного ложа занимают промежуточное положение.

Известно, что наибольшее сдавливание тканей протезного ложа можно достичь при получении оттиска термопластическими и тиоколовыми материалами (масса Вайнштейна, стомапласт, дентафоль, тиодент), а наименьшее —жидкотекучими материалами (гипс, репин, дентол, сиэласт). Напредварительно припасованную индивидуальную ложку наносят термопластический или тиоколовый оттискной материai и поддавлением (произвольным, жевательным или дозированным) получают оттиск со всего протезного ложа. Давление поддерживают до полного отвердения оттискного материала. Затем оттиск выводят, оценивают, острым скальпелем или фрезой удаляют оттискную массу в тех местах, которые запланировано разгрузить и в этих же участках делают необходимые отверстия. Перфорация индивидуальной ложки необходима для удаления избытка оттискного материала в местах разгрузки протезного ложа. Затем готовят более жидкотекучий материал, наносят в намеченные места разгрузки, вводят в рот и под тем же давлением получают оттиск.

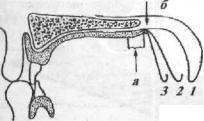

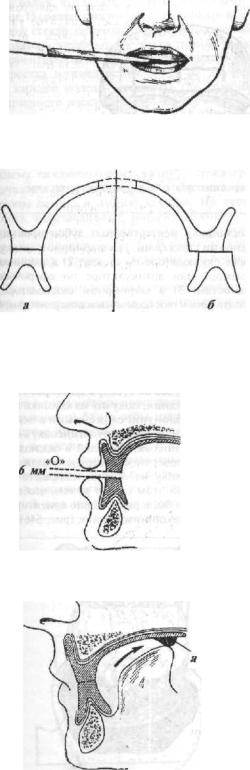

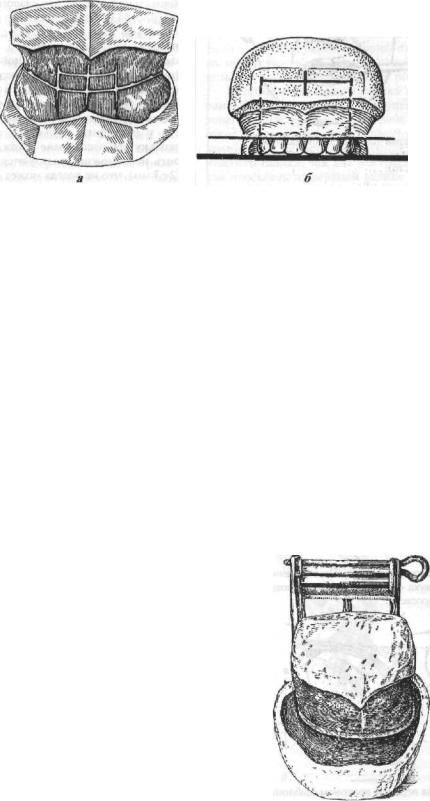

Во время давления на индивидуальную ложку оттискной материал через перфорационные отверстия вытекает. После отвердения на нем отображаются разгружаемые зоны. Полученный функциональный оттиск отправляют в лабораторию, где его окантовывают воском и отливают модель. Окантовка краев оттиска нужна для предупреждения нарушения клапанной зоны на модели во время ее обработки. Ее производят следующим образом. На 1—2 мм ниже края слепка наслаивают полоску воска толщиной 2—3 мм (рис. 529). После этого обычным способом отливают модель. Техник-лаборант, обрезая последнюю, удаляет излишки гипса в пределах окантовки, не нарушая тем самым желобка, в котором помещался край слепка. При нарушении желобка моделирование края протеза в соответствии с клапанной зоной становится невозможным, а усилия врача, затраченные на получение хорошего функционального оттиска, окажутся напрасными, потому что краевой замыкающий клапан будет иметь дефекты.

Методика получения слепка с дифференцированным давлением показана при всех типах слизистой оболочки, однако при III типе следует отдать предпочтение методике двухэтапного получения слепка, В случае повышенной чувствительности тканей протезного ложа, что обычно встречается при IV типе слизистой оболочки, показаны обычно декомпрессиейные оттиски. Причем разгрузка может быть получена не только методикой получения оттиска, но и другими способами: максимальное использование протезного ложа, сужение окклюзионной поверхности искусственных зубов, применением двухслойных базисов с подкладкой из эластических пластмасс (эластопласт, ортосил и др.).

При удалении большого количества зубов при заболеваниях пародонта (генерализованный пародонтит) или при быстрой атрофии альвеолярного

Рис. 528. Места протезного ложа, подлежащие изоляции, покрыты фольгой; границы базиса с оральной и вестибулярной сторон очерчены карандашом.

4 5 6 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

отростка, опережающего атрофию слизистой оболочки, остается подвижная слизистая оболочка, напоминающая «петушиный гребень» или «болтающийся» гребень. Первое затруднение при этом состоит в возможности смещения этого подвижного «гребня» при снятии оттиска, а в дальнейшем служит причиной постоянной травмы, так как слизистая оболочка будет постоянно ущемляться базисом протеза. Вторая трудность заключается в неустойчивости верхнего шаблона при определении центрального соотношения. Некоторые авторы предлагают иссекать такую слизистую. Однако, с учетом общего состояния и возраста пациента она может быть оставлена, но требуется специальная методика снятия оттиска.

Получение функционального оттиска при наличии подвижного альвеолярного гребня. Подвижная слизистая оболочка иногда располагается на протяжении всего гребня альвеолярного отростка челюсти, иногда локально. Для получения функционального оттиска можно применить два способа. Первый метод состоит в следующем. На модели, полученной по анатомическому (предварительному) оттиску, в пределах подвижного гребня накладывают фольгу и получаемая индивидуальная ложка в этом месте уже будет иметь изоляцию. Ложку по обычной методике припасовывают, формируя клапанную зону. В месте изоляционного углубления ложки делают перфорационные отверстия. После этого, используя более жидкотекучие оттискные материалы (гипс, репин и др.) получают функциональный оттиск, в котором «болтающийся» гребень будет проснят без смещения. Вторым методом, показанным при наличии подвижного альвеолярного гребня, является двухэтапный способ получения оттиска, с помощью которого даже резко подвижные участки слизистой оболочки могут быть просняты без смешения. По этой методике жесткую ложку припасовывают в полости рта общепринятым способом. С помощью функциональных проб, используя термопластическую или тиоколовую массу, формируют края ложки в области клапанной зоны. Затем выпиливают в ложке широкое отверстие с таким расчетом, чтобы подвижный альвеолярный гребень оставался полностью обнаженным. Оформленные участки ложки, соответствующие переходной складке, должны быть сохранены. Далее с помощью эвгенолоксицинковой пасты или гипса получают общий оттиск. И не извлекая его из полости рта, на ложку и подвижную слизистую оболочку гребня альвеолярного отростка осторожно наслаивают жидкий гипс, а затем более густой. После его полного затвердения оттиск выводят изо рта. Эта методи ка гарантирует получение отпечатка подвижного альвеолярного отростка без смещения поверхностных тканей, поэтому предотвращает ущемление слизистой оболочки под протезом. Определить центральную окклюзию в таких случаях следует на жестких базисах, оформленных с помо-

щью функциональных проб и с максимальным использованием всего протезного ложа.

Так как края отгиска являются прообразом краев будущего протеза, на нем очерчивают его границы. Исключение составляет задняя граница протеза на верхней челюсти. Для передачи объемности переходной складки на модели оттиск обязательно окантовывают воском.

Получение рабочих моделей беззубых челюстей.

По функциональным оттискам, полученным с помощью индивидуальных ложек и различных масс, отливают рабочие модели челюстей. Для этого оттиск окантовывают с наружной стороны полоской воска толщиной 2—3 мм, ниже его края па 3-4 мм (рис. 529). Отмеченные на оттиске границы базиса протеза переводят на рабочую модель, они уточняются зубным техником перед изготовлением воскового базиса с окклюзионным валиком. Соблюдение точных границ базиса протеза на моделях беззубых челюстей имеет решающее значение в вопросах фиксации протеза и предупреждения нежелательных влияний на подлежащие ткани.

Границы базиса протеза на верхней беззубой челюсти располагаются вестибулярно на 1-2 мм ниже переходной складки, обходя места прикрепления уздечки верхней губы и щечно-альвеолярных тяжей. Глубина и направление вырезок в крае базиса протеза должны соответствовать степени выраженности, месту прикрепления и направлению образований подвижной слизистой оболочки, чтобы избежать их травмы и сбрасывающего действия на протез при функциональной нагрузке. В дистальных отделах базис протеза перекрывает вер-

Рис. 529. Окантовка функциональных слепков:

а - верхней челюсти; 6 ~ нижней челюсти.

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

457 |

Рис. 530. Положение мягкого неба:

/—приразговоре;2 —призакрытом рте; 3 — при открытом рте; а — край протеза;6 —линия«А».

хнечелюстные бугры, поднимаясь до середины кры- ловидно-челюстных выемок, не перекрывая кры- ловидно-челюстные складки, идущие от дистальной поверхности верхнечелюстного бугра к позадимолярной области нижней челюсти.

Ориентирами для определения места окончания заднего края базиса протеза являются небные (слепые) ямки, расположенные по сторонам от заднего носового выступа и вблизи от так называемой вибрирующей зоны «А», определяемой при произнесении звука «А». Степень возможного удлинения дистального края базиса протеза зависит от формы ската мягкого неба (крутой, пологий и средний), ширины и степени податливости слизисто-желези- стой зоны (рис. 508 и 530).

При пологом скате мягкого неба и широкой слизисто-железистой (клапанной) зоне дистальный край протеза можно расположить впереди слепых ямок, при узкой клапанной зоне обязательным условием является их перекрытие. Оттиск лучше получать при положении «2» мягкого неба,

Границы базиса протеза на нижней беззубой челюсти вестибулярно располагаются на I—2 мм выше переходной складки с освобождением уздечки нижней губы и шечно-альвеолярных тяжей; дистально — перекрывают частично или полностью нижнечелюстные (слизистые) бугорки; орально — по переходной складке, с освобождением места для уздечки языка и несколько перекрывая (или на их уровне) внутренние косые линии (в зависимости от степени и характера атрофии альвеолярной части в дистальных отделах).

Кроме границ базиса протеза, на рабочих моделях отмечают следующие анатомические образования: резцовый сосочек, небные ямки, торус, верхнечелюстные бугры, гребень альвеолярной части, средние линии, контуры челюстно-подъязычного гребня и нижнечелюстного слизистого бугорка. Средние линии моделей верхней и нижней челюстей, а также линии, соответствующие середине гребня альвеолярных частей, продлевают спереди и сзади на цоколь модели. Такая подготовка предназначена для целенаправленного моделирования и

расположения окклюзионных валиков и расстановки искусственных зубов.

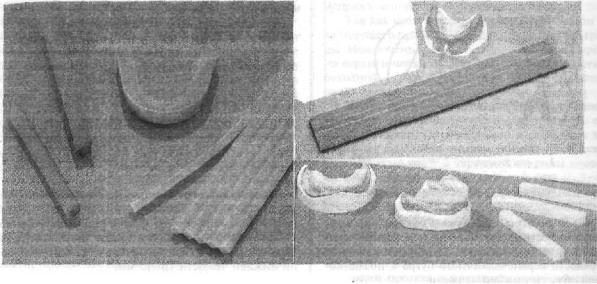

На гипсовой модели, предварительно смоченной водой, обжимают восковую пластину и подрезают края по отмеченным границам. Укрепив проволочную дугу на оральном скате альвеолярного отростка, готовят окклюзионные валики из прочного воска и моделируют их соответственно форме челюсти. Многие фирмы выпускают стандартные заготовки валиков, применение которых значительно облегчает и ускоряет работу зубного техника (рис. 531). Ширина валика на верхней челюсти в переднем отделе должна быть 3—5 мм, в боковых отделах 8—10 мм и заканчиваться на расстоянии 5 мм от середины верхнечелюстного бугра. Передний участок верхнего валика располагают на расстоянии 8—10 мм кпереди от центра резцового сосочка. Высота валика в переднем отделе модели верхней челюсти 15—20 мм, дистальном 10—12 мм, на модели нижней челюсти 10-15 мм.

Затем моделируют вестибулярную и оральную поверхности окклюзионных валиков, добиваясь непосредственного перехода в поверхность воскового базиса. Угол, образованный вестибулярной (оральной) поверхностью с окклюзионной плоскостью валика, должен составлять 90"—100°.При работе на твердых базисах последние изготавливают путем замены воскового базиса пластмассой по общепринятой методике. Пластмассовые базисы припасовывают в полости рта с проверкой их фиксации на беззубых челюстях, уточнением границ и толщины. Затем изготавливают восковые окклюзионные валики и располагают на твердых базисах с соблюдением требований, описанных выше.

Использование твердых базисов для последующей работы в клинике по определению центрального соотношения беззубых челюстей и проверки конструкции протезов облегчает работу врача, предупреждает ошибки и улучшает фиксацию готовых протезов. Они применяются при значительной атрофии костной основы челюстей и для проведения фонетических проб на этапе проверки конструкции протезов.

Определение центрального соотношения челюстей. Определение центрального соотношения беззубых челюстей — клинический этап, на котором врач создаст условия для правильного конструирования зубных рядов и протезов в целом. Он включает в себя следующие операции: 1) установление высоты окклюзионного валика верхней челюсти в переднем отделе; 2) определение окклюзионной плоскости; 3) определение межальвеолярной высоты; 4) определение и фиксацию центрального соотношения беззубых челюстей; 5) нанесение на вестибулярную поверхность окклюзионных валиков анатомических ориентиров для постановки искусственных зубов (средняя линия лица, линия клыков и линия улыбки).

4 5 8 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

Рис. 531. Стандартные заготовки для окклюзионных валиков

Клинический этап протезирования при полном отсутствии зубов, известный под названием «определение центральной окклюзии*, как в нашей стране, так и за рубежом имеет различные наименования: «снятие прикуса», «получение прикуса», «получение артикуляции», «определение центрального соотношения*.

В последние годы некоторые отечественные авторы предлагают пользоваться термином «центральная окклюзия» при замещении дефектов зубных рядов и термином «центральное соотношение челюстей» при полном отсутствии зубов. Однако, оба эти термина не отражают всего комплекса клинических мероприятий, требующихся и проводимых при этом этапе протезирования.

Постановка зубов должна проводиться таким образом, чтобы при всех видах смыкания верхние и нижние зубы соприкасались в возможно большем количестве точек. Обеспечение такого множественного контакта способствует лучшему удержанию протеза и лучшему размельчению пищи. Кроме того, правильная постановка зубов в определенной степени уравновешивает действующие на базис силы и задерживает резорбцию твердых и мягких тканей протезного ложа. Прежде чем производить клинический этап определения «центрального соотношения челюстей», необходимо проверить качество подготовленных восковых базисов с окклюзионньь ми валиками, к которым предъявляют следующие требования:

1) базисы должны плотно прилегать к моделям на всем их протяжении, неплотное прилегание ведет к неправильной загипсовке моделей в артикуляторе и затем к неправильному смыканию искусственных зубов;

2) края восковых базисов должны быть закругленными, без острых выступов, они должны быть

точно «отжаты» по модели, соответственно рельефу клапанной зоны, чрезмерно толстые или острые края базисов причиняют неудобства или боль, что приводит к ошибкам при определении «центрального соотношения челюстей»;

3) восковые базисы должны быть укреплены проволокой для предупреждения их деформации;

4)окклюзионные валики должны быть монолитными и не расслаиваться;

5)валики должны быть достаточно высокими: для обоих валиков 4см, тоесть 2 см — для верхнего валика

и2 см — для нижнего, ширина в пределах 8-Ю мм;

6)верхний окклюзионный валик соответственно области 7|7 должен быть срезан под углом в сторону верхнечелюстных бугров, так как если этого не сделать, то слизистые бугорки нижней челюсти могут упираться в эти участки валика и способствовать их смещению и деформации;

7)следует проверить присасываемость восковых базисов, которая зависит от их плотного прилегания к тканям протезного ложа. Если он балансирует, то необходимо выяснить причину этого, снять новый слепок и изготовить восковой базис. Итак, перным ориентиром для зубного техника является окклюзионная (протетическан)плоскость, ее еще называют «жевательной плоскостью». Чаще принято ее оформлять на верхнем лрикусном валике; восковой базис накладывают на верхнюю челюсть и на прикусном валике шпателем отмечают линию разреза рта. При спокойном положении губ у лиц, имеющих все зубы, режущий край передних зубов, включая клыки, располагается на 1—2 мм ниже уровня разреза губ (рис. 533). Восковой базис с окклюзионным валиком вводят в

полость рта и определяют положение верхней губы - онанедолжнабыть напряженаилизападать. Коррекцию положения губы производят, срезая или наращивая воск на вестибулярной поверхности валика. Затем

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 5 9 |

Рис, 532. Положение верхнего окклюзионного валика по отношению к верхней губе

(схема):

1 — выше губы; 2 — на уровне губы; 3 —

нижегубы.

определяют его высоту в переднем участке: край валика должен находиться на уровне нижнего края верхней губыили выступать из-поднегона 1,0— 1,5 мм. Необходимо помнить, чтодлина верхней губы можетбыть различной и, в зависимости, от этого край верхнего валика может выступать из-под губы на 2 мм, быть на уровне ее или выше края верхней губы на 2 мм (рис. 532).

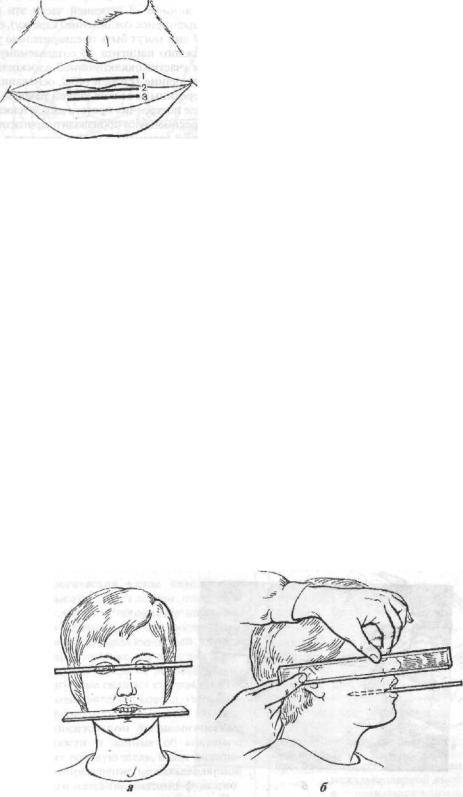

Определив уровень протетической плоскости, приступают к ее формированию сначала в переднем участке, а затем в боковых. Для этого на валике создают плоскость, параллельную в переднем участке зрачковой линии, а в боковых — носоушной: воск срезают или наращивают на плоскость валика. С клинической точки зрения целесообразно делить окклюзионную плоскость на 3 сегмента -один фронтальный и два боковых. Фронтальный сегмент окклюзионной плоскости обычно параллелен зрачковойлинии.

При формировании валика в переднем участке ориентируются на зрачковую линию. Линейки — положенная под край верхнего валика и установленная по линии зрачков — должны быть парал-

лельны {рис. 533). Если линейки не параллельны, например расходятся с левой стороны, то это свидетельствует о следующем: 1) валик справа от центральной линии имеет малый вертикальный размер; 2) валик слева от центральной линии имеет большой размер. Для установления, какое положение является верным, убирают линейки, просят пациента расслабиться и если валик справа находится выше уровня красной каймы губ, то на участок от средней линии до клыка наращивают воск. Вновь проверяют параллельность линеек, при этом валик слева может быть ниже уровня красной каймы более чем на 1,5 мм — воск срезают от средней линии до клыка.

Выяснением параллельности боковых сегментов окклюзиоиной плоскости и боковых отделов лица занимались многие авторы. Наибольшее значение для ортопедической стоматологии приобрели исследования голландского стоматолога Петера Кампера (Camper), который установил, чтолиния, соединяющая переднюю носовую ость (spina nasalis anterior) и основание наружного слухового прохода, параллельна боковому сегменту окклюзионной плоскости. Эта линия получила название линии Кампера, камперовской горизонтали или носо-ушной линии. На мягких тканях она проецируется на лице от основания крыла носа до середины козелка уха (tragus). Одну линейку устанавливают по окклюзионной поверхности бокового отдела верхнего валика, а другую по Камперовской линии. В случае необходимости воск срезают или наращивают в боковых отделах до тех пор, пока линейки станут параллельными. Сначала это делают с одной стороны, затем с другой.

После того как достигнута параллельность поверхностей валика по зрачковой и носоушной линиям, их необходимо сгладить, сделав ровной созданную протетическую плоскость. С этой целью целесообразно использовать аппарат Найша (рис. 534). Если боковые сегменты прикусного валика сформированы па-

a б

Рис. 533. Ориентиры лица для определения и формирования протетической плоскости:

а —впередаемучастке;б —вобластижевательныхзубов.

4 6 0 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

Рис. 534. Нагревательный прибор Найша для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков.

раллельно носо-ушной линии, а при постановке зубов техник руководствуется ими, то искусственные зубы в боковых отделах будут установлены симметрично слева и справа, то есть так, как были расположены естественные зубы.

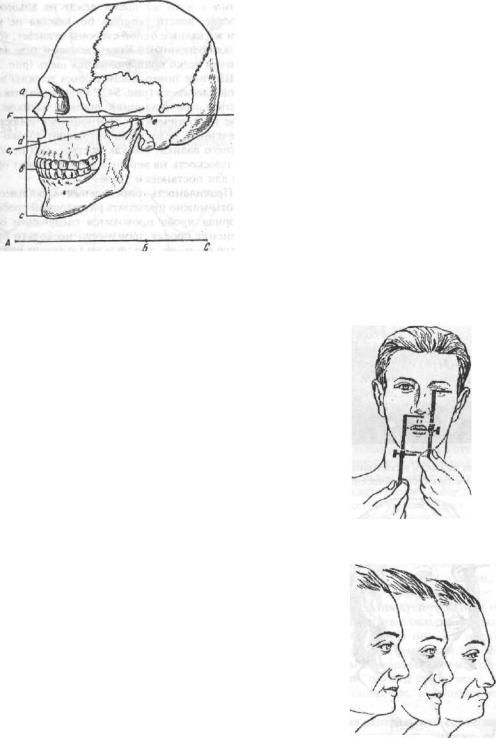

Помимо линеек для оформления окклюзионной плоскости с одновременным установлением высоты верхнего прикусного валика может быть использован аппарат Ларина (рис. 535). Он состоит из внутриротовой окклюзионной пластинки и двух внеро-

товых пластинок, которые устанавливаются по носоушным линиям. В передней части эти пластинки имеют шарнирное соединение (каретку), с помощью которой они могут быть предварительно установлены у каждого пациента по создаваемому во фронтальном участке окклюзионной плоскости резцовому упору, длине верхней губы, основанию крыльев носа, середины козелков ушной раковины.

После построения протетической плоскости одни авторы рекомендуютпроизводить припасовку нижнего валика к верхнему, а потом определять межальвеолярную высоту (высоту прикуса), другие — в обратнойпоследовательности. По-видимому,эти процедуры можно совместить и проводить параллельно.

Определение межальвеолярной высоты. Можно говорить в основном о двух методах: антропометрический, который практически не применяется и наиболее распространенный анатомо-функциональныи. Антропометрический метод определения межальвеолярной высоты основан на данных о пропорциональности отдельных частей лица (рис. 536, 483-484).

Цейзинг нашел ряд точек, которые делят тело человека по принципу золотого сечения, или золотого деления (рис. 484) (деление в крайнем и среднем отношении). Нахождение подобных точек связано со сложными математическими исчислениями и построениями. Решение задачи облегчается, если воспользоваться циркулем Герингера, который ав-

Рис. 535. Аппарат Ларина:

а —аппаратиегодетали:б —формированиеокклюзионнойплоскости.

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов

6 С

Рис. 536. Линия АС делится точкой Б в крайнем и среднем отношении (золотое сечение), т. с. АС : АБ = АБ : БС. В таком же отношении точка b делит линию ас; точка d — линию ab; точка d — линию ас; fe — франкфуртская горизонталь; се — носо-ушная линия.

томатически определяет точку золотого сечения (рис. 536).

Описан еще один антропометрический способ определения межальвеолярной высоты по Водсворту (WodsworO-Уайту (Wire), основанный на равенстве расстояний от середины зрачков до линии смыкания губ и от основания перегородки носа до нижней части подбородка (рис. 537).

Антропометрические методы определения межальвеолярной высоты приемлемы для классического профиля лица. В массовой же практике они распространения не получили.

Лучшие результаты дает анатомо-физиологи- ческий метод.

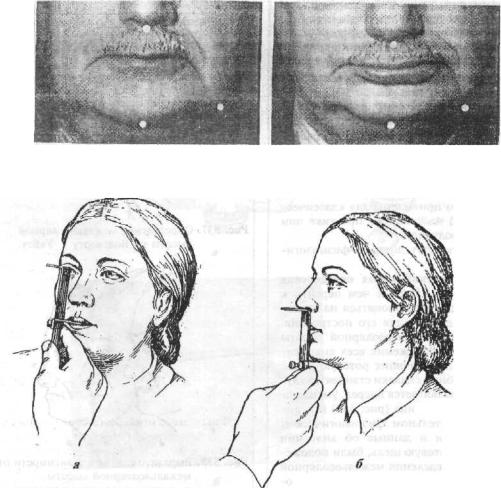

Анатомо-физиологический метод определения межальвеолярной высоты. Прежде чем перейти к описанию метода, следует остановиться на анато- мо-физиологических данных для его построения. Потеря фиксированной межальвеолярной высоты приводит к изменению положения всех анатомических образований, окружающих ротовую щель: губы западают, носогубньте складки становятся глубокими, подбородок выдвигается вперед, уменьшается высота нижней трети лица (рис. 538) и т. д.

Понятие об относительном физиологическом покое нижней челюсти и данные об анатомии тканей, окружающих ротовую щель, были положены в основу метода определения межальвеолярной высоты, получившего название анатомо-функцио- нального. Методика определения следующая. Пациента вовлекают в непродолжительный разговор, лучше на отвлеченные темы. По окончании разго-

вора нижняя челюсть устанавливается в положении покоя, а губы, как правило смыкаются свободно, прилегая друг к другу. Спокойное, ненапряженное состояние мускулатуры челюстно-лицевой области называют положением физиологического покоя. Оно характеризуется наличием просвета между зубами в пределах 2—3 мм. Прикус, установленный выше физиологического покоя, на одном с ним уровне или ниже его лишь на 1 мм рассматривается как повышенный, а прикус, сниженный относительно физиологического покоя более чем на 3 мм, считается пониженным. В таком положении врач измеряет расстояние между двумя произвольно нанесенными точками, чаще всего у основания перегородки носа (субназале) и на подбородке (гназион). Некоторые наносят еще и третью точку (гонион), но это совсем не обязательно.

Высоту нижней трети лица или расстояние между нанесенными точками измеряют шпателем, пластинкой базисного воска или специальными линейками, втом числе с упором для подбородка (рис. 540 и 539) или просто записывают. Затем отмечают

Рис. 537. Определение межальвеолярной высоты по Водсворту — Уайту.

а |

б |

в |

Рис. 538. Выражение лица в зависимости от межальвеолярной высоты. a—нормальнаямежальвеолярная высота; б — высота повышена; в - высотапонижена.

4 6 2 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

расстояние на 2—3 мм меньше измеренного, после чего вводят в рот восковой шаблон на верхнюю челюсть с определенной протетической плоскостью и начинают припасовку нижнего окклюзионного валика. Обычно при этом отмечается контакт валиков только в боковых отделах, поэтому с нижнего срезают воск шпателем или используют аппарат Найша (рис. 534). Нижний валик подрезают или наращивают до тех пор, пока высота между отмеченными точками будет меньше на 2—3 мм, чем при физиологическом покое. У хорошо припасопанных валиков окклюзионные поверхности плотно прилегают друг к другу на всем протяжении. Могут быть случаи неодновременного смыкания, то есть когда при закрывании рта валики соприкасаются, вначале, например справа, а несколько позднее слева. Объясняется это тем, что шаблон с одной стороны отвисает и между ним и слизистой альвеолярного отростка образуется щель, которая не видна. Для проверки между валиками можно вставить холод-

ный шпатель и в случае, если они смыкаются плотно и в то же время лежат на альвеолярном отростке, ввести шпатель без усилия не удается. Если же валик с одной стороны отвисает, то между их окклюзионными поверхностями при введении шпателя легко обнаруживается щель (рис. 54I).

Щечные поверхности валика должны лежать в одной плоскости (рис. 542). Ступенька может образоваться при различной ширине валиков, вследствие прогенического соотношения челюстей. Все замеченные недостатки устраняют только за счет нижнего валика, так как построенная протетическая плоскость на верхнем валике служит ориентиром для постановки зубов.

Правильность определения межальвеолярной высоты можно проверить разговорной пробой. Разговорная проба проводится следующим образом. Пациента просят произнести несколько букв или слогов (о, и, си, з, п, ф и др.) и следят при этом за степенью разобщения прикусных валиков. При

Рис. 539. Нижняя челюсть в состоянии покоя (слева), справа — нижняя треть лица при выраженном глубоком прикусе; нанесены точки: подносовая, гназион и гонион.

Рис. 540. Линейка для определения межальвеолярной высоты:

а —высота средней частилица;б —высота нижней частилица.

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

463 |

Рис. 541. Проверка плотности смыкания окклюзионных валиков (объяснения в тексте).

Рис. 542. Схема взаимоотношений верхнего и нижнего прикусных валиков: a—валикиприпасованыправильно; б—валикиприпасованынеправильно.

Рис. 543, Разговорная проба. При произношении звука «О» между валиками появляется просвет.

Рис. 544. На верхнем восковом шаблоне создан холмик из воска, который больной достает языком перед тем, как закрыть рот и проглотить слюну.

нормальной высоте это разобщение достигает 5—6 мм (рис. 543). Если прикусные валики разобщаются более чем на 6 мм, следует думать о понижении высоты. Если щель менее 5 мм — о возможном увеличении межальвеолярной высоты. Анатомофизиологический метод определения высоты дает хорошие результаты. Однако и он имеет недостатки. Дело в том, что величина щели между зубами в положении физиологического покоя нижней челюсти у различных субъектов индивидуальна. Поскольку это расстояние у каждого больного измерить невозможно, пользуются средней величиной (2—3 мм), что не всегда может обеспечить хороший результат протезирования.

Определение центрального соотношения челюстей часто превращается в трудную задачу ввиду склонности больных, потерявших зубы, выдвигать нижнюю челюсть вперед. Для того, чтобы установить ее в центральное положение, не следует просить пациента: «Закройте рот правильно». Чаше всего при этом получается обратное, потому что пациент не понимает, что от него требуют. Даже при наличии всех зубов при просьбе закрыть рот правильно, часто выдвигают нижнюю челюсть вперед или смещают ее в сторону.

Для установления нижней челюсти в положении центральной окклюзии голову пациента запрокидывают несколько назад. Шейные мышцы при этом слегка напрягаются, препятствуя выдвижению нижней челюсти вперед. Затем указательные пальцы кладут на окклюзионную поверхность нижнего валика в области моляров так, чтобы они одновременно касались углов рта, слегка оттесняя их в сторону. После этого просят больного поднять кончик языка, коснуться им задних отделов твердого неба и одновременно сделать глотательное движение. Этот прием почти всегда обеспечивает установку нижней челюсти в центральной позиции. В некоторых руководствах по ортопедической стоматологии для этой цели рекомендуют на верхнем восковом шаблоне по его заднему краю сделать холмик из воска, который пациенту и следует достать языком, прежде чем он проглотит слюну, закрывая рот (рис. 544). Когда он закрывает рот и прикусные валики начинают сближаться, указательные пальцы, лежащие на них, выводят, но так, чтобы они все время не порывали связи с углами рта, раздвигая их. Закрывание рта с исполнением описан ных приемов следует повторить несколько раз, пока не станет ясно, что имеет место правильное смыкание. Терпение в этом деле играет немалую роль.

Фиксация центрального соотношения челюстей.

На окклюзионной поверхности верхнего валика наносят шпателем непараллельные клиновидные насечки в области 64J46, Устанавливают шаблоны на челюсти и проверяют еще раз полученную окклюзионную высоту, то есть высоту нижней трети лица при центральной окклюзии, сравнивая ее с «высотой покоя». Затем срезают с нижнего окклю-

4 6 4 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

Рис. 545. Антропометрические ориентиры (а) и расстановка передних зубов по антропометрическим линиям (б).

знойного валика воск толщиной I—2 мм и вместо него накладывают разогретую пластинку воска такой же толщины. Вводят шаблоны в рот и просят пациента сомкнуть челюсти, применяя вышеуказанные приемы. Разогретый воск входит в клиновидные вырезки, создавая замки, излишки его выдавливаются из-под валиков. Последние выводят изо рта, охлаждают и срезают излишки воска. Несколько раз проверяют правильность фиксации и при этом можно еще раз провести разговорную пробу. Последний этап — нанесение ориентировочных линий для постановки шести передних верхних зубов. Ориентируясь по этим линиям, зубной техник выбирает размер зубов. Первая линия, срединная проводится таким образом, чтобы делила подносовой желобок верхней губы и «лук Купидона» на равные части (уздечкой верхней губы лучше не ориентироваться, так как она часто смещена в сторону). Место пересечения срединной линии с протетической плоскостью — расположение мезиальных углов центральных резцов. Перпендикуляр, проведенный от наружного крыла носа, делит клык пополам, то есть между срединной и линией клыка с каждой стороны располагается по 2,5 зуба (рис. 545).

Горизонтальная линия, проведенная по границе красной каймы верхней губы при улыбке пациента является примерным ориентиром высоты зубов. Цвет зубов у беззубых пациентов обычно не определяют. Соединенные вместе шаблоны выводят изо рта, накладывают на гипсовые модели, которые склеивают спичками или связывают ниткой и отправляют в техническую лабораторию для постановки зубов.

Далее следует лабораторный этап — конструирование искусственных зубных рядов. История протезирования при полном отсутствии зубов прошла сложный путь исканий и разработок различных методов и приборов для постановки искусственных зубов. Предложены различные регистрирующие устройства, сложные приборы-артикуляторы, однако практика массового протезирования показала,

что постановку искусственных зубов производят следующими способами: I) в шарнирном артикуляторе или окклюдаторе по стеклу; 2) в шарнирном окклюдаторе или артикуляторе по сферическим поверхностям; 3) в шарнирном окклюдаторе по индивидуальнымокклюзионнымповерхностям;4) в артикуляторах типа «Гнатомат» после внутриротовой записи движений нижней челюсти.

Постановка зубов по стеклу была разработана М. Е. Васильевым. Ее можно производить в окклюдаторе или артикуляторе.

Постановка зубов по стеклу в шарнирном окклюдаторе. Зубной техник, получив из клиники модели с восковыми шаблонами, сложенными в центральном соотношении, производит загипсовку в окклюдатор. После загипсовки моделей в окклюдатор, к окклюзионной поверхности верхнего валика приклеивают пластинку из стекла, имеющего форму полуэллипса. При этом следят за тем, чтобы средние линии стекла были равномерно ориентированы на верхний окклюзионный валик (рис. 546). Затем

Рис. 546. Укрепление стекла на восковом валике в окклюдаторе.