учебник -5-575

.pdf

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

445 |

процесс привыкания к протезам. С лицами старшего возраста врач, прежде всего, должен выступать в роли психолога. При знакомстве с пациентом необходимо объяснить манипуляции, проводимые в полости рта и психологически подготовить его к пользованию полными съемными протезами.

Во время обследования врачу следует изучить лицо пациента и мимику, степень изменений конфигурации лица в связи с утратой зубов, особенности речевой артикуляции, установить причину утраты зубов и давность их удапения, а также пользовался ли пациент съемными протезами. Если да, то важно выяснить так называемый протезный статус. Под этим понимают пожелание пациента в отношении формы, эффективности жевания и эстетики. Специально должен быть выяснен вопрос о переносимости протезов.

В результате сбора анамнеза совершенно четко должно быть определено, можно ли, исходя из общего состояния пациента и перенесенных заболеваний, в данный период начинать прием.

Обследование.Клиническоеобследованиедолжно дать врачу оценку состояния «протезного ложа». Достигается это путем визуального, пальпаторного и инструментального обследования. Осмотр и пальпация слизистой оболочки позволяют определить особенности костного рельефа отдельных участков, степень активности, тонус и уровень прикрепления жевательных мышц.

Изучение формы челюстей и альвеолярного отростка, оценка состояния слизистой оболочки, покрывающей альвеолярные отростки и неба, помогают уточнить границы протеза и решить вопрос о необходимости объемной моделировки базиса или его истончении.

Специальное обследование проводится у незначительной части пациентов, когда выявлена необходимость уточнения отдельных вопросов. При этом могут быть использованы измерения на лице, в полости рта и на диагностических моделях, анализ фотографий лица в фас и профиль, сделанных до и после утраты зубов.

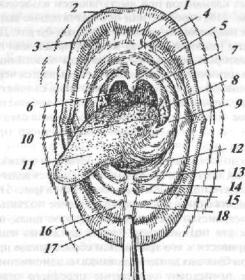

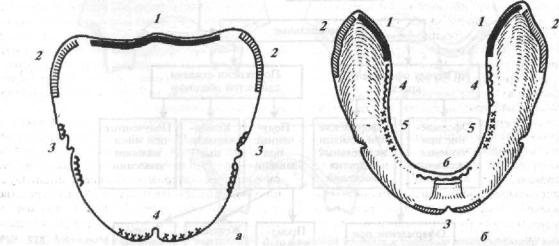

Целью детального изучения полости рта при отсутствии всех зубов является получение наиболее полных сведений о макро- и микроанатомии, топографической анатомии, функции тканей протезного ложа и окружающих его органов и тканей в связи с протезированием (рис. 516).

Анатомические и функциональные особенности костной основы и слизистой оболочки протезного ложа, жевательных и мимических мышц широко варьируют, что может быть выявлено путем визуального, пальпаторного и инструментального обследования.

В результате клинического обследования у врача должна быть создана «карта протезного ложа», с примерным указанием зональной податливости слизистой оболочки, границами протезов, местами изоляции костных структур и разгрузки отдельных

участков. Все это может быть отражено на «карте протезного ложа», которая в последующем используется врачом и зубным техником.

Фиксация полных съемных протезов. При протезировании беззубых челюстей успешное построение полных съемных протезов зависит от правильности разрешения следующих задач. 1. Дифференцированное распределение давления базиса на ткани протезного ложа. 2. Тщательное функциональное оформление краев базиса протеза во всех отделах клапанной зоны. 3. Максимальное использование площади протезного ложа. Особенности строения слизистой оболочки и подслизистото слоя протезного ложа у каждого больного должны учитываться при конструировании полного протеза, выборе слепочного материала и метода снятия слепка,

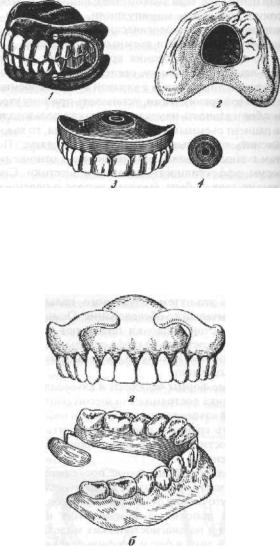

Б. К. Боянов все способы фиксации протезов делит на механические, биомеханические, физические и биофизические. Наиболее отдаленными в историческом плане являются механические способы фиксации.

Еще в XVIII в. П. Фошар предложил использовать для этих целей золотые пластинчатые пружины, устанавливаемые в изогнутом виде в области моляров, по одной справа и слева. Этот способ получил значительное распространение позже, когда

Рис. 516. Анатомические образования полости рта:

/—уздечкаверхнейгубы;2—верхняягуба;3,16— преддвериеполостирта;4—верхнийальвеолярный отросток; 5 ~язычок; 6 -отверстиезева; 7 — небно-глоточнаядужка;8—небныеминдалины;9— небно-язычнаядужка;10—сосочки,окруженные валиками; П —язык; 12 —днополостирта; 13 — подъязычнаяскладка;14—уздечкаязыка;15- нижнийальвеолярныйотросток;17—нижняягуба; 18—уздечканижнейгубы.

4 4 6 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

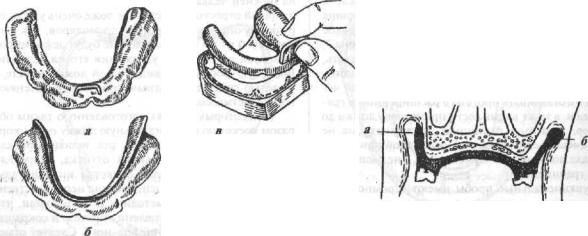

пластинчатые пружины были заменены спиральными (рис. 5I7). Однако, пружины не создавали хорошей фиксации протезов, функциональная ценность которых по этой причине была низкой. Пружины имели и другие недостатки. Стремясь расправиться, они оказывали постоянное давление на ткани протезного ложа. В связи с этим мышцы, поднимающие нижнюю челюсть, находились в постоянном напряжении и утомлялись. Пружины повреждали слизистую оболочку щеки, а задержка остатков пищи делала их негигиеничными. Все это явилось причиной того, что как средство фиксации они были оставлены. К помощи пружин, заключенных в эластичные нейлоновые трубки, в настоящее время прибегают лишь после больших операций и при травматических дефектах челюстей, когда обычные способы не обеспечивают фиксации протезов.

Кмеханическим способам относят утяжеление протеза на нижнюю челюсть путем введения в его базис металлов с большим удельным весом (вольфрам, вкладки из пищевого олова массой 30—40 г) или делают боковые зубы из металла.

Кмеханическим способам фиксации относят также использование различных имплантатов (см. гл. 6).

Биомеханические методы. В основе этих методов лежит использование естественных анатомических образований. Сюда следует отнести, в первую очередь анатомическую ретенцию, применение десневых кламмеров при выступающем альвеолярном (рис. 5)8) отростке или при значительно выраженных нависающих верхнечелюстных буграх. Для фиксации нижнего протеза (Семени предложил пелоты, которые соединены с базисом эластичным пружинящим рычагом; пелот перекидывается через внутреннюю косую линию и ложится на слизистую оболочку, имеющую значительный подслизистый слой (рис. 518). К этим способам крепления следует отнести также использование подъязычного пространства.

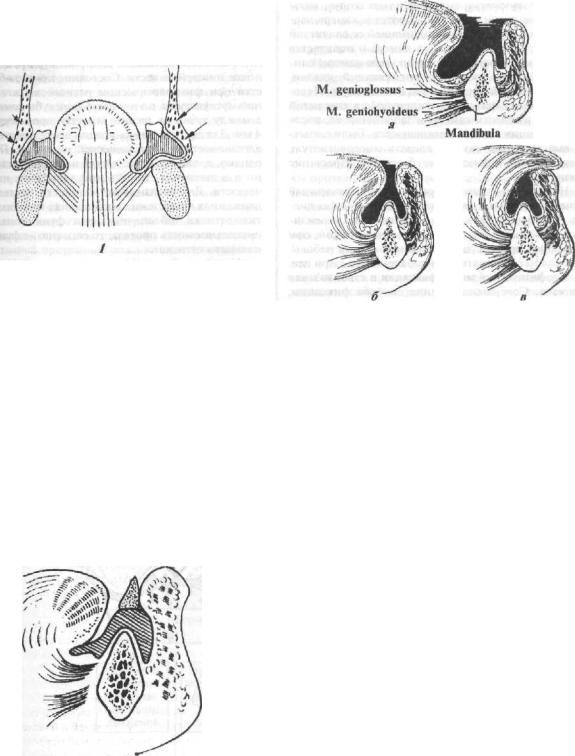

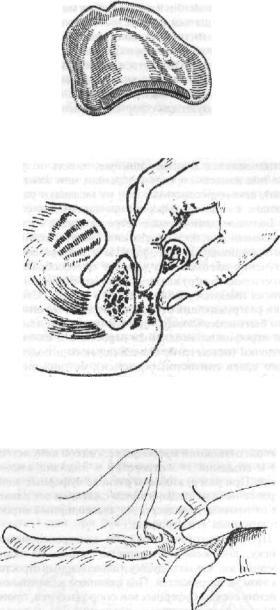

Дно полости связано непосредственно с языком и но время движения последнего изменяется величина переднего подъязычного пространства (рис. 5I9). При выдвижении языка вперед переднее подъязычное пространство превращается в узкую щель, дно полости рта поднимается. Резкие движения языка могут привести к его травме или сбрасыванию протеза. При боковых движениях языка на одноименной стороне происходит углубление переднего отдела подъязычного пространства и уменьшение его в сагиттальном направлении; на противоположной стороне ткани дна полости рта поднимаются. Таким образом, ширина переднего отдела подъязычного пространства зависит от степени атрофии ал ьвеолярного отростка, выраженности подъязычных слюнных желез и положения языка (рис. 520).

Расширение базиса протеза в переднем подъязычном пространстве можно вести в сагиттальном направлении, по ходу мышечных волокон.

Фчпичсские методы как средство укрепления

Рис. 517. Старые способы крепления протезов. /—посредствомспиральныхпружин; 2 —модельсукрепленной присасывающейкамерой;3 —протезс резиновымдиском;4 —резиновыйдиск.

Рис. 518. Фиксация протеза при помощи деснспых кламмеров (а) и пелотов по Кемени (о).

протезов на беззубых челюстях использовались еще в прошлом веке. К этим методам относится использование магнитов: в боковые отделы протезов помешаются по два П-образных магнита, направленных друг к другу одноименными полюсами; были попытки использовать мелкие магниты, помещенные под каждый боковой зуб верхней и нижней челюсти перпендикулярно окклюзионной поверхности; пытались вводить один магнит под надкостницу челюсти, другой в протез (см. гл. 6). Недостатки: утяжеление протеза на 30—40 грамм вызывают постоянное напряжение, а следовательно утомление жевательных мышц; субпериостальное внедрение вызывает некроз кости.

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

447 |

Рис. 519. Вид на подъязычное пространство в боковых отделах (1) — на фронтальном разрезе видны взаимоотношения базиса протеза и боковых поверхностей языка; различная величина переднего подъязычного пространства:

а —призаднемположенииязыка;б —принормальномрасположенииязыка;е —привыдвинутом впередязыке.

В последнее время делаются попытки применять магниты из R-Co. Они не размагничиваются при плоской форме, которая наиболее удобна для целей ортопедической стоматологии, обладают коррозионной стойкостью в слюне и биологически индифферентны. Это из ряда редкоземельных элементов и пара магнитов диаметром 3 мм и толщиной 2,5 мм обладают силой притяжения приблизительно 70 кг. Эти сплавы намного превосходят по своим свойствам ранее применяемые и составляют

Рис. 520. Взаимоотношения объемномоделированного протеза нижней челюсти с окружающими тканями в зоне передних зубов (схема).

новый класс магнитных материалов. Наиболее известный сплав этого типа — Co-Sm, величина его магнитного поля вдвое превосходит Со-Pt и Fe-Co- Ni. Кроме того, важна его очень высокая магнитная постоянная (внутренняя коэрцитивность), она и 5 раз выше Co-Pt и в 6 раз выше, чем у альниконых (Fe-Co-Ni) сплавов. Это позволяет изготавливать магнит длиной 2 мм и меньше, сохраняя при этом всю силу магнитного поля.

Появление новых соединений расширило область применения магнитов в стоматологии. Так, они стали использоваться в ортодонтии. Применение сомарий-кобальтовых магнитов дает ряд преимуществ: легкая внедряемость в акриловую пластмассу, легкость в установлении, возможность применения полых обтураторов. При использовании магнитных сплавов важное значение имеет исследование влияния магнитных полей на живой организм. Исследования показали, что магнитные поля безвредны для зубных тканей и для тканей, прилегающих к зубам.

Явление прилипаемости (адгезии), возникающее на границе двух сред; для использования этого явления необходимо, чтобы не только макрорельеф, но и микрорельеф слизистой должен быть отражен сначала на модели, а потом на базисе протеза.

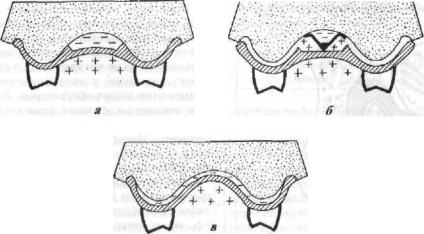

Использование разности атмосферного давления. Для этой цели в базисе протеза создавши камеру (рис. 521, 517); после введения протез при-

4 4 8 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

жимается к небу и податливая слизистая оболочка заполняет эту камеру, вытесняя из нее воздух, затем эластичные ткани оттесняют протез и камера частично освобождается от заполнившей ее слизистой оболочки; вследствие этого в камере и появляется разреженное пространство, а по краю камеры слизистая оболочка образует замыкающий клапан, препятствующий поступлению в нее воздуха. Недостатки: слабая фиксация, гипертрофия слизистой оболочки в области камеры и заполнение ее, после чего фиксация вообще прекращается. Были попытки вместо одной камеры сделать многоячеистую, однако также происходило быстрое разрастание слизистой.

На этом принципе основан также оставленный ныне метод крепления с помощью резиновых дисков — присосы Рауэ (рис. 521), которые укреплялись на базисе протеза специальной кнопкой, при отвисании протеза диск принимал форму небольшой колбы с отрицательным давлением внутри нее.

Биофизический метод фиксации и стабилизации протезов. Совершенствование способа фиксации, основанного на принципе разреженного пространства привело к мысли о создании его не на ограниченном участке, то есть в камере, а под всем базисом протеза; если при наличии камеры замыкающий клапан обеспечивается контактом слизистой оболочки с краями камеры, то его можно образовать по краю всего протеза, где подвижная слизистая с ним соприкасается (рис. 521). Необходимо хорошее знание топографии клапанной зоны.

При жевании протез под действием пищи, особенно вязкой, несколько смещается со своего ложа, просвет между ним и слизистой протезного ложа увеличивается и следовательно, образуется разреженное пространство. Последнее появляется лишь

во время функции, поэтому метод фиксации называется функциональной присасываемостью.

Этот метод является основным, но в то же время не исключает использование таких способов как адгезия, анатомическая ретенция.

Фиксацией называют устойчивость протеза при покое нижней челюсти. Состояние покоя наблюдается при физиологическом равновесии жевательной мускулатуры, в этом состоянии губы сомкнуты, а между зубными рядами имеется промежуток 2- 4 мм. Для достижения фиксации протеза достаточно адгезивности и анатомической ретенции. Протез, однако, должен быть устойчив не только в статике, но и в динамике, то есть при движениях нижней челюсти. Для создания устойчивости протеза при движениях необходима специальная методика снятия оттиска, обеспечивающая функциональную присасываемость протеза, то есть снятие функционального оттиска.

Устойчивость протеза во время движений нижней челюсти называется с т а б и л и з а ц и е й . Однако, при жевательных движениях фиксация и стабилизация, достигаемые благодаря адгезивности

ифункциональной присасываемости недостаточны

инеобходимо создание нового фактора, доводящего до минимума сбрасывающее действие жевательного давления. Таким фактором является правильное определение центрального соотношения челюстей и анатомическая постановка искусственных зубов, благодаря которой устанавливается множественный или по крайней мере трехпунктный контакт во время жевательных движений, то есть достигается равновесие протеза. По теоретическим вычислениям функциональная присасываемость проявляется с силой в 1 кг на 1 см2 площади протеза. Длина протеза на верхней челюсти в среднем 6 см,

Рис. 521. Методы фиксации протезов (схема): а — фиксация протеза с помощью присасывающей камеры; б фиксацияпротезаспомощьюрезиновогоприсосаРауэ;в—фиксацияпротеза,основаннаяна созданиикраевогозамыкающегоклапана.

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 4 9 |

ширина — 4 см. Следовательно, такой протез будет удерживаться приблизительно с силой в 24 кг.

Функциональные оттиски и их классификация.

Как было отмечено, краевой замыкающий клапан является основным условием хорошей фиксации протеза. Для образования его необходимо получить оттиск тканей протезного ложа и его границ, который позволил бы изготовить протез с краями, находящимися во время функции в непрерывном контакте со слизистой оболочкой клапанной зоны. Важно также, чтобы оттиск отражал ткани протезного ложа в состоянии компрессии или вне ее. Эти сложные задачи оказалось возможным разрешить лишь при помощи функционального оттиска.

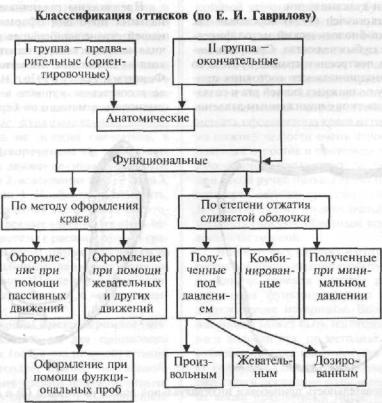

Следует отмстить, что деление оттисков на анатомические и функциональные несколько условно. Анатомические оттиски получаются, как правило, стандартной ложкой и отражают статическое состояние тканей протезного ложа или по классификации Е. И. Гаврилова(схема21), этобудутпредварительные (ориентировочные) слепки с беззубой челюсти. Такой слепок отражает рельеф тканей не только будущего ложа протеза, но и за его пределами. Получить этот слепок можно как гипсом, так и другими массами, например термопластическими. По этим слепкам отливается модель, а затем готовится жесткая индивидуальная ложка.

Податливость и восприятие нагрузки слизистой

оболочкой протезного ложа. Полный пластиночный протез, установленный во рту, воспринимает жевательное давление. Давление передается на слизистую оболочку, она сжимается и далее трансформирует его на кость.

Изготавливая протез, надо добиться, чтобы он равномерно нагружал слизистую оболочку. А это можно достичь только в случае, если первоначально базис протеза будет сдавливать слизистую оболочку в участке наиболее податливых тканей, а затем в участках менее податливой и, наконец, в участках почти не податливой слизистой оболочки. В связи с неодинаковой податливостью слизистой оболочки протезного ложа и различными видами применяемых оттискных материалов перед врачом, практически в каждом случае, возникают вопросы: «Какова степень деформации тканей протезного дожа при применении того или иного оттиска? Какому из оттискных материалов отдать предпочтение в тех или иных случаях?»

Точно воспроизвести рельеф слизистой оболочки на гипсовой модели, а затем на протезе невозможно. Универсального оттискного материала не существует и каждый материал следует применять по показаниям, в зависимости от конкретных уелопий полости рта.

Многие нежелательные реакции тканей протезного ложа можно предотвратить, используя так на-

Схема 21

153ак. 2П2

4 50 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

зываемые функциональные описки, получившие широкое признание у специалистов во всем мире. Метод получения функциональных оттисков, отображающих состояние тканей протезного ложа во премя функции, первым обосновал Н. Schrott (I864). Шротт снимал с челюстей анатомические оттиски и отливал модели. По последним готовили металлические штамп и контрштамп, на которых штамповали индивидуальные ложки из металла для верхней и нижней челюстей. Ложки соединяли пружинами, обеспечивающими фиксацию в полости рта. Затем их заполняли разогретой гуттаперчей и помещали на модели, прижимая к ним. Излишки гуттаперчи срезали. После этого ложки вводили в рот пациента, устанавливали на челюстях в правильном положении и предлагали пациенту говорить, петь, закрывать и открывать рот и т. д. В это время давление пружин и тканей, соприкасающихся с ложкой, формировало края оттиска. Ложки находились во рту пациента 30—40 мин, а иногда и целые сутки.

Метод Шротта, однако, не получил распространения ввиду сложности. Т. Momme (1897) модифицировал этот метод. Он предложил вначале изготавливать протезы по анатомическим оттискам, затем края готовых протезов срезать и вместо них наносить слой размягченной сырой гуттаперчи. Больным предлагали пользоваться такими протезами в течение I—2 дней, для формирования краев функциональным путем. Далее протезы загипсовывали в кюветы и гуттаперчу заменяли базисным каучуком, который подвергали вулканизации.

Позднее A. Kantorowich (1924) обосновал так называемый физико-биологический метод фиксации протезов на беззубых челюстях. Сущность метода заключается и построении границ протеза со строгим учетом функционального состояния прилегающих к протезу подвижных тканей рта и создании под протезом участков с пониженным давлени-

ем в момент функциональной нагрузки. Последнее возможно только при получении компрессионных оттисков. О чем будет сказано в дальнейшем.

Кнастоящему времени, судя по библиографии

вспециальной литературе, описано более 100 детализированных разновидностей метода А. Канторовича. И все авторы указывают, что основным условием получения функциональных оттисков, обеспечивающих физико-биологическую фиксацию протезов, является умение определять границы индивидуальных ложек и получать компрессионные оттиски. К сожалению, опыт показывает, что подавляющее большинство врачей недооценивают правило, что для изготовления индивидуальных ложек нужен хороший анатомический оттиск. Оттиск, на котором раскрыты все участки протезного ложа. На модели (или на анатомическом оттиске) нижней челюсти врач должен обозначить границы индивидуальной ложки в точном соотношении с границами переходной складки в покое, при приоткрытом рте. Однако, из-за сложности этот метод не получил широкого распространения. Кроме того выяснилось, что нет необходимости оформлять его при функции всех органов полости рта. Достаточно применить лишь несколько функциональных проб. Таким образом, функциональным или относительно функциональным следует называть такой оттиск, который получают индивидуальной ложкой и края которого формируют с помощью специальных функциональных проб.

Предложены различные комплексы функциональных проб для оформления краев слепка. В нашей стране наибольшее распространение получила методика, которая называется методикой Herbst; хотя на самом деле эта методика была разработана ФонетемиТуллерв 1936г. Herbst же впервые описал ее в советском журнале в 1957 году и она стала именоваться методикой Гербста (рис. 522).

Рис. 522. Последовательность припасовки индивидуальной ложки на нижней (б) и верхней (а) челюстях. Объяснение в тексте.

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 51 |

На нижней челюсти используется пять проб. Первая проба - глотание и широкое раскрывание рта. Если ложка сбрасывается при глотании, то укорачивают ее край на участке от места позади слизистого бугорка, до челюстно-подъязычной линии (рис. 522, 1). В случае отхождения задней части ложки при открывании рта, ее укорачивают на участке от бугорка до места, где позднее будет стоять первый моляр (2). Если поднимается передняя часть ложки, то укорачивают вестибулярный край ложки, от клыка до клыка (3). Вторая проба — движение языка в стороны по красной кайме верхней и нижней губ (облизывание). Если ложка поднимается, то ее укорачивают вдоль челюстно-подъя- зычной линии (4). Третья проба — дотронуться кончиком языка до щек при полуоткрытом рте. При смещении ложки {если язык движется влево) укорачивают ее подъязычный край на правой или (если язык движется вправо), то на левой стороне на расстоянии I см от средней линии (5). Четвертая проба - высунуть кончик языка вперед, за пределы губ по направлении к кончику носа. При смещении ложки проводят коррекцию средней части ложки в области уздечки языка (6). Пятая проба - вытягивание губ вперед. Если при этом движении ложка смешается, то ее еще раз укорачивают в зоне между клыками (3).

Между клыком и вторым премоляром по вестибулярному краю ложки есть место, где заходящий слишком глубоко край ложки можно определить, положив указательные пальцы несколько ниже углов рта и производить без давления массирующие движения. В том, что ложка сместилась, убеждаются при помощи легкого надавливания указательным пальцем.

Индивидуальная ложка на верхней челюсти с вестибулярной стороны должна располагаться в нейтральной зоне, а на небе перекрывать слепые отверстия на 1—2 мм. Затем пациенту предлагают производить различные функциональные движения. При этом ложка не должна смещаться, в противном случае ее укорачивают на следующих участках: глотательное движение-зона 1, широкое открывание рта - зона 2, всасывание щек -зонаЗ, вытягивание губ — зона 4. Необходимо отметить, что в методике, предложенной Herbst, есть некоторые противоречия. Он рекомендует на нижней челюсти изготавливать протезы с расширенными границами и, в то же время вести припасовку ложки до тех пор, пока при различных движениях она не будет смещаться с челюсти. После такой припасовки ложка получается с зауженными, а не расширенными границами.

Функциональные пробы имеют огромное значение, однако использовать их для припасовки индивидуальных ложек (особенно нижней) с такой точностью, как рекомендует Herbst, нецелесообразно из-за уменьшения границ ложек. Считаем, что пробы необходимо проводить с уменьшенной амплитудой движений нижней челюсти.

Протезирование больных с полным отсутствием зубов слагается из следующих приемов: 1) получение анатомических слепков с челюстей для изготовления индивидуальныхложек; 2) получение гипсовых моделей и изготовление индивидуальных ложек; 3) припасовка индивидуальных ложек с использованием функциональных проб и снятие функциональных оттисков; 4) получение рабочих моделей по функциональным оттискам и изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками; 5) определение центрального соотношения беззубых челюстей, подбор формы, размера и цвета искусственных зубов; 6) гипсовка моделей в артикулятор (окклюдатор) и постановка искусственных зубов; 7) проверка конструкции восковых композиций протезов; 8) гипсовка моделей в кюветы, замена воска пластмассой, отделка, шлифовка и полировка протезов; 9) проверка и наложение протезов на челюсти.

В зависимости от применяемой методики и вида оттискного материала количество клинических и лабораторных этапов может меняться. Индивидуальную ложку (из разных материалов: воск, стене, шеллак, пластмасса, металл) можно приготовить различными способами. Наиболее распространен следующий.

Получение анатомических слепков. В качестве оттискного материала можно использовать гипс, термопластические и алыинатные массы. По анатомическому слепку отливают гипсовую модель, на которой уточняют границы будущей ложки, определенные врачом, доходящие, как правило, до переходной складки слизистой оболочки. Зубной техник нагревает пластинку воска и плотно обжимает модель, срезая излишки строго по отмеченным границам. На ложке моделируется обязательно ручка, причем перпендикулярно поверхности ложки, а не с наклоном вперед, чтобы впоследствии не мешать оформлению краев оттиска (рис. 523). Если на нижней челюсти очень атрофированный альвеолярный отросток и протезное ложе очень узкое, то ручку лучше продолжить до премоляров, так как при такой ручке пальцы врача не будут деформировать края описка при удержании его на челюсти. Восковую форму индивидуальной ложки вместе с моделью гипсуют обратным способом и заменяют воск пластмассой.

В некоторых случаях изготовленную таким образом восковую индивидуальную ложку после коррекции ее краев в полости рта используют для получения функционального оттиска, применяя жидкотекучие материалы. Восковая индивидуальная ложка может быть изготовлена непосредственно в полости рта, по методике Г. Б. Брахман, что ускоряет процесс изготовления протеза и сокращает количество посещений больного. Следует отметить, что в последние годы индивидуальные ложки из воска практически нигде не изготавливают, а делают жесткие ложки.

4 5 2 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

Можно изготовить индивидуальную жесткую ложку одномоментно из стандартных, заводского производства, пластмассовых пластинок АКР-П. При изготовлении индивидуальной ложки из пластмассовых стандартных пластинок АКР-П последние размягчают в горячей воде или над пламенем газовой горелки и обжимают на модели. Излишки пластинки срезают ножницами после предварительного разогревания соответствующих участков. Для ускорения и упрощения процесса изготовления индивидуальных ложек из пластмассы АКР-П, полистирола, поликарбоната можно использовать метод штамповки в вакуумной установке.

Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющих пластмасс («Карбопласт», «Протакрил», «Редонт») состоит в приготовлении пластмассового теста, формировании пластин определенной формы и толщины и обжатия ими гипсовой модели, предварительно покрытой изоляционным лаком «Изокол», вручную или с использованием вышеназванных аппаратов. После полимеризации пластмассы (10-I5 мин) ложку снимают с модели и обрабатывают фрезами и карборундовыми головками, следя за соблюдением очерченных границ. Толшина края ложки должна быть не менее 1,5 мм, так как при очень тонком крае трудно добиться достаточной объемности оттиска.

Если предполагается снятие разгружающего функционального слепка гипсом, например при тонкой, атрофичной слизистой или на альвеолярном отростке имеются навесы, мешающие наложению ложки, то ее готовят по так называемому второму слою. После того как обжата и сформирована восковая репродукция индивидуальной ложки, ее смазывают вазелином и обжимают вторым слоем воска, который и заменяют на пластмассу. Первый слой служит для создания пространства между слизистой протезного ложа и ложкой, в

котором и располагается слепочная масса, то есть гипс, так как очень тонкий его слой может раскрошиться. В настоящее время эта методика потеряла свое значение, ибо имеется большое количество оттискных материалов (силиконовые, тиоколовые, цинкоксидгваяколопые), которые не крошатся и позволяют получать оттиск с минимальной толщиной, поэтому необходимости создавать заранее пространство нет.

Следующим этапом является припасовка индивидуальной ложки. Ложку на верхнюю беззубую челюсть припасовывают по следующему плану. Вначале освобождают уздечку губы, боковые тяжи, создавая для них выемки по краю ложки. Затем проверяют границу за альвеолярными буграми, ориентируясь при этом местом прикрепления к верхней челюсти крыловидной складки, которая не должна перекрываться ложкой. Одновременно выявляютлинию «А* и топографию слепых отверстий, для чего последние маркируют чаще всего химическим карандашом и накладывают ложку, на которой они отпечатываются. Следует отметить, что пробы Гербста при уточнении границ ложки на верхней челюсти применяются не часто.

При припасовке ложке на верхней челюсти следует принимать во внимание, что граница протеза с вестибулярной стороны должна покрывать податливую слизистую оболочку, несколько сдавливая ее и располагаясь на 1-2 мм ниже переходной складки, контактировать с ее куполом (подвижная слизистая оболочки) и иметь вогнутую вестибулярную поверхность. При такой конфигурации края протеза щека будет плотно прилегать, а фиксация будет лучше, так как это препятствует поступлению воздуха под протез (рис. 524).

Важное значение для фиксации протеза имеет положение оттиска по линии «А». Он в этом месте должен заканчиваться на мягком небе, переходя на

|

. |

• . |

|

• |

|

Рис, 523. Индивидуальная слепочная ложка: |

Рис. 524. Расположение края протеза на |

а — наружная поверхность; б — внутренняя |

челюсти (схема): |

поверхность;в—моментпроверкиграницложки. |

а — неправильное; б — правильное. |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 5 3 |

него на 1-2 мм. Мягкое небо следует заснять в приподнятом положении. При несоблюдении этого условия оттиск будет снят при опущенном небе. Протез в этом случае будет плохо фиксироваться во время еды и разговора, так как мягкое небо приподнимается, пропуская воздух под протез. Для того, чтобы при снятии оттиска отжать мягкое небо, на небный край ложки накладывают полоску термопластичной массы, можно воска (рис. 525) шириной 4-5 мм и толщиной в 2-3 мм. Однако она не должна накладываться на край ложки в том месте, где может оттеснять крылочелюстную складку, то есть альвеолярные бугры должны быть свободными. Затем ложку вводят в рот и прижимают ее к небу при полузакрытом рте. Когда масса затвердевает, ложку выводят из полости рта.

Припасовка индивидуальной ложки на нижнюю челюсть также начинается с освобождения уздечки губы и языка, а также боковых тяжей (см. рис. 496) путем создания выемок в крае протеза. Это можно сделать узким фиссурным бором, дисками, колесовидной головкой. Ориентиром для определения дистальной границы служат слизистые бугорки (tuberculum mucosum). Они покрываются ложкой частично или полностью, в зависимости от их формы, локализации, консистенции, наличия или отсутствия болезненности при пальпации. В этом вопросе нет единого мнения и решается он индивидуально. С язычной стороны в боковых отделах ложка должна перекрывать внутреннюю косую линию, если она округлой формы и доходить до нее при острой форме, но заднеязычный край ее обязательно должен находиться в безмышечном треугольнике (рис. 354). При наличии экзостозов в переднем отделе альвеолярного отростка ложка их перекрывает, оставляя свободными выводные протоки подъязычных желез.

На нижней челюсти изготавливают протезы с границами, точно заполняющими объем переходной зоны. По возможности они должны покрывать ретромолярное и подъязычное пространство. Если не удается достичь функциональной присасываемости протеза, то расширение границ является оправданным, так как при этом одновременно уменьшается давление на единицу площади протезного ложа, Следует отметить, что вопрос о возможности расширения базиса в переднем участке должен решаться строго индивидуально. Зону расширения можно обнаружить следующим образом. Пациента просят не напрягать губы и держать нижнюю челюсть в состоянии покоя. Затем врач накладывает указательный палец посередине нижней губы изнутри, а большой палец — снаружи и просит пациента сжать губы (рис. 526). Путем такой пальпации выявляется площадь наименьшего напряжения, имеющая обычно овальную форму, с вертикальным размером в центре 1,5—2,0 мм и, постепенно сужаясь заканчивается между клыками и первыми премолярами, где располагается мышечный узел —

Рис. 525. Оформление заднего края индивидуальной ложки для отлавливания мягкого неба.

Рис. 526. Пальпация зоны наименьшего сопротивления на нижней губе (объяснение в тексте).

Рис. 527. Индивидуальная ложка, припасованная на нижнюю челюсть, не должна смещаться при движении языка и других мягких тканей.

modiolus (рис. 564 и 565). Нижняя граница этого участка находится на 0,5 мм выше подбородочногубной складки, а верхняя на 2—3 мм ниже красной каймы губы. Описываемая зона no-разному выражена у различных людей в зависимости от тонуса подбородочной, круговой мышцы рта и атрофии альвеолярного отростка. Таким образом, расширять (утолщать) базис в большей степени необходимо при значительной атрофии альвеолярного отростка и слабом тонусе названных мыши.

4 5 4 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

Правильно припасованная ложка на нижнюю челюсть при движении языка и других мягких тканей не должна смешаться с протезного ложа (рис. 527). После того, как индивидуальная ложка припасована, приступают к получению функционального оттиска. При этом можно пользоваться термопластическими массами типа №2, эвгенолокисноцинковыми «Дентол, Репин», силиконовыми и другими. При снятии оттиска используют для оформления его краев те же функциональные пробы.

По степени давления на слизистую протезного ложа, по степени ее отжатия все функциональные слепки делятся: компрессионные, то есть полученные под давлением (произвольным или жевательным), декомпрсссионные или их называют разгружающие; слепки с дифференцированным давлением.

Большое разнообразие встречающихся в клинике условий для протезирования диктует необходимость индивидуального подхода в выборе способа получения слепков. По вопросу целесообразности применения разгружающего или компрессионного оттиска имеются различные точки зрения. Сторонники разгружающих оттисков считают, что они должны быть использованы при значительной или полной атрофии альвеолярных отростков и слизистой оболочки (истончение эпителиального и подслизистого слоев слизистой оболочки), ее повышенной чувствительности, гиперплазии субэпителиалъной фибринозной основы в пределах альвеолярного гребня, равномерно податливой слизистой оболочки протезного ложа беззубой челюсти.

Разгружающий слепок получается обычно при помощи оттискной массы более жидкой консистенции и создания I—3 отверстий в индивидуальной ложке. При разгружающем оттиске буферные зоны твердого неба не подвергаются сжатию и все давление от протеза передается на альвеолярный отросток, усиливая его атрофию.

Протез, изготовленный по компрессионному оттиску, вне жевания опирается только на ткани буферных зон, как наподушку и альвеолярный отросток при этом не нагружается. Под влиянием жевательного давления сосуды буферных зон опорожняются, протез несколько оседает и передает давление уже не только на буферные зоны, но и на альвеолярный отросток. Таким образом, последний разгружается, чем и предупреждается его атрофия. Для получения компрессионного оттиска необходимо соблюдать следующие условия: во-первых, использовать твердую ложку; во-вторых, для снятия оттиска применять чаще термопластическую массу; в-третьих, осуществлять непрерывную компрессию, прекращая ее лишь после того, как масса затвердеет. Непрерывность компрессии можно обеспечить усилием рук (произвольное давление), однако правильнее сжимать компрессионный оттиск под давлением мышц, поднимающих челюсть (под прикусом), либо с помощьюспециалы 1ых приборов, позволяющихсоздать строго контролируемое, развиваемое больным

жевательное давление. При использовании подобной методики гарантируется хорошая устойчивость протеза во время функциональной нагрузки.

Целесообразность получения компрессионных функциональных оттисков Э. Я. Варес обосновывает следующим образом. Если получен разгружающий оттиск, то рельеф протеза будет соответствовать рельефу слизистой оболочки без нагрузки. При установлении протеза в рот он будет плотно прилегать ко всей поверхности слизистой оболочке протезного ложа и за счет адгезии хорошо фиксироваться. При жевании протез погружается в слизистую оболочку. Податливая слизистая оболочка «отступит», и все давление сосредотачивается на участках неподатливой слизистой оболочки (костные выступы, торус и т. п.). Пациент начинает воспринимать боль и дальнейшая нагрузка на слизистую оболочку не происходит. Адгезия при этом нарушается и протез смещается.

Пели оттиск получен под давлением, то значит во время его получения наиболее податливые ткани были максимально сдавлены. В этих местах на рельефе протеза будут микровыступаюшие участки. Когда протез будет установлен во рту, именно эти участки соприкасаются в первую очередь со слизистой оболочкой, а остальные участки внутренней поверхности протеза не будут плотно прилегать к рельефу слизистой оболочки. При жевании протез будет в первый момент погружаться в участках легко сдавливаемых тканей и приблизится к участкам уплотненных зон. Далее наступает фаза общего давления на ткани протезного ложа, при этом исключается баланс протеза при погружении базиса. Кстати, заметим, в тот первый момент, когда начинается сдавливание наиболее податливых тканей, в участках, где протез плотно не прилегал, вытесняется воздух, под протезом создается разряженное пространство и в итоге наступает функциональная присасываемость, то есть присасываемость во время функции. Когда функциональная нагрузка окончена, протез занимает исходное положение и микровакуум, возникший под протезом, исчезает. И это хорошо, потому что постоянный вакуум и «засасывает* ткани в различные камеры и присосы. Ткани выбухают и травмируются. И поэтому на основании столетнего опыта пришлось отказаться от присосов Рауэ, сплошных микросетчатых камер и т. п. предложений.

Единого метода, приемлемого для всех, нет. Главным критерием для этого должно быть состояние слизистой оболочки протезного ложа, которая отражает конституционные, возрастные и другие особенности больного. Целесообразно в основу получения оттисков положить принцип дифференцированного давления.

Методика получения слепка с дифференцированным давлением. С помощью тщательно подобранной стандартной ложки или базиса старого протеза, откорректированного термопластической