- •Возбудимые ткани

- •Рассмотрите процессы происхождения биопотенциала покоя. Оцените роль порогового раздражения в возникновении возбуждения. Сравните особенности местного и распространяющегося процессов возбуждения.

- •Опишите электрофизиологический процесс возбуждения. Дайте характеристику фазам потенциала действия. Проанализируйте ионные механизмы возбуждения.

- •Дайте сравнительную характеристику понятий «возбуждение» и «возбудимость». Проанализируйте закономерности изменение возбудимости при возбуждении. Дайте оценку роли рефрактерности и экзальтации в функциях возбудимых тканей

- •Объясните механизм мышечного сокращения. Опишите разные виды мышечных сокращений. Проанализируйте условия возникновения оптимума и пессимума.

- •Охарактеризуйте свойства гладких мышц по сравнению со свойствами скелетных мышц. Оцените значение этих свойств в моторных функциях внутренних органов и скелетной мускулатуры.

- •Опишите механизмы проведения возбуждения по нервным волокнам. Проанализируйте законы проведения возбуждения в нервах

- •Рассмотрите механизмы проведения возбуждения в синапсах. Опишите особенности функционирования возбуждающих и тормозных синапсов. Объясните свойства синапсов.

- •Центральная нервная система

- •Проанализируйте физиологические функции нейрона, обеспечивающие его «интегративную деятельность» (П.К.Анохин, 1974)

- •Рассмотрите важнейшие физиологические свойства нервных центров, обеспечивающие процессы адаптации к изменениям внешних условий или внутренней среды организма.

- •Охарактеризуйте основные методы исследования ЦНС (электроэнцефалография, импульсная активность нейронов), объясните их использование для оценки функционального состояния человека (бодрствование, сон, мотивации, эмоции).

- •Объясните характер взаимосодействия различных отделов ЦНС в процессах формирования позы

- •Объясните характер взаимосодействия различных отделов ЦНС при выполнении произвольного движения.

- •Объясните явление функциональной асимметрии мозга человека и оцените ее значение при формировании поведения

- •Вегетативная нервная система

- •Охарактеризуйте структурно-функциональные особенности (расположение центров, локализация ганглиев, виды нервных волокон, медиаторы и рецепторы) и важнейшие физиологические свойства симпатического отдела ВНС.

- •Охарактеризуйте структурно-функциональные особенности (расположение центров, локализация ганглиев, виды нервных волокон, медиаторы и рецепторы) и важнейшие физиологические свойства парасимпатического отдела ВНС

- •Уметь анализировать и интерпретировать результаты исследования вегетативных рефлексов, имеющих клиническое значение (глазосердечный Даньини-Ашнера, синокаротидный, солярный, Геринга)

- •Уметь оценивать вегетативный статус человека (индекс Кердо), анализировать и интерпретировать данные, получаемые при исследовании вегетативной реактивности у человека (холодовая проба, ортопроба).

- •Гуморальная регуляция

- •Охарактеризуйте эндокринную функцию щитовидной и околощитовидных желез, механизмы ее регуляции, роль гормонов щитовидной и околощитовидных желез

- •Охарактеризуйте эндокринную функцию поджелудочной железы, механизмы ее регуляции, роль гормонов поджелудочной железы

- •Охарактеризуйте эндокринную функцию надпочечников, механизмы ее регуляции, роль гормонов мозгового и коркового вещества надпочечников

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, определяющей половые функции организма

- •Кровообращение

- •Охарактеризуйте основные свойства и особенности сердечной мышцы, обеспечивающие кровообращение

- •Объясните ионные механизмы возникновения потенциала действия сократительных кардиомиоцитов, проанализируйте изменение возбудимости в различные фазы потенциала действия

- •Раскройте современные представления о субстрате и природе автоматии сердечной мышцы. Объясните ионные механизмы возникновения потенциала действия пейсмекерных кардиомиоцитов

- •Объясните основные причины и механизмы изменения работы сердца при различных физиологических состояниях организма (ортостатическая проба, физическая нагрузка)

- •Охарактеризуйте механизмы регуляции сердечной деятельности

- •Объясните принцип метода и предназначение электрокардиографии. Проведите анализ электрокардиограммы здорового человека

- •Охарактеризуйте величину кровяного давления, объемную и линейную скорость кровотока в разных отделах кровеносного русла. Проанализируйте факторы, влияющие на величину кровяного давления

- •Проанализируйте особенности регионального кровообращения (мозгового, легочного, коронарного)

- •Объясните основные механизмы, обеспечивающие транскапиллярный обмен

- •Охарактеризуйте нервные и гуморальные механизмы регуляции тонуса кровеносных сосудов. Проанализируйте свойства барорецепторов и их роль в регуляции кровяного давления

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей оптимальное для метаболизма артериальное давление

- •Проанализировать динамику работы функциональной системы поддержания оптимального уровня артериального давления при эмоциональных или физических нагрузках, а также при падении артериального давления (при кровопотере)

- •Опишите методы измерения артериального давления крови и их использование при проведении функциональных проб (ортостатическая проба, тест с физической нагрузкой)

- •Уметь оценивать тонус сосудов и сосудистую реактивность методом реовазографии, интерпретировать полученные результаты (при проведении холодовой и тепловой проб)

- •Уметь давать оценку состояния сосудов по результатам измерения скорости распространения пульсовой волны. Объясните непрерывность движения крови по сосудам

- •Терморегуляция

- •Объясните физиологическое значение температуры тела человека, охарактеризуйте температурную схему тела, виды термометрии. Объясните механизмы теплопродукции и ее регуляции

- •Объясните физиологическое значение температуры тела человека, охарактеризуйте температурную схему тела, виды термометрии. Охарактеризуйте виды теплоотдачи, объяснить механизмы ее регуляции

- •Проанализируйте динамику работы функциональной системы, поддерживающей оптимальную для метаболизма температуру крови при понижении температуры окружающей среды. Дайте физиологическое обоснование гипотермии

- •Проанализируйте динамику работы функциональной системы, поддерживающей оптимальную для метаболизма температуру крови при повышении температуры окружающей среды

- •Обмен веществ и энергия

- •Объясните методы определения энергозатрат организма человека: прямая и непрямая калориметрия, полный и неполный газовый анализ, дыхательный коэффициент и его изменения при физической работе

- •Охарактеризуйте основной обмен, факторы, влияющие на величину основного обмена, обоснуйте условия его определения. Охарактеризуйте рабочий обмен

- •Обоснуйте основные принципы составления пищевых рационов. Проанализируйте питание человека как основу возмещения энергетических и пластических потребностей. Охарактеризуйте пластическую и энергетическую ценность питательных веществ

- •Пищеварение

- •Проанализируйте процессы пищеварения в ротовой полости

- •Проанализируйте процессы пищеварения в желудке

- •Охарактеризуйте секреторную функцию желудка, проанализируйте состав и свойства желудочного сока, объясните роль гастромукопротеида – внутреннего фактора Касла. Объясните механизмы регуляции желудочной секреции, раскройте роль фаз желудочной секреции

- •Охарактеризуйте моторику желудка, механизмы ее регуляции. Раскройте механизмы эвакуации химуса из желудка в 12-перстную кишку

- •Проанализируйте процессы пищеварения в 12-перстной кишке. Объясните роль печени в пищеварении, механизмы регуляции желчеобразования и желчевыделения, функции и состав желчи

- •Проанализируйте процессы пищеварения в тонком кишечнике: полостное и пристеночное пищеварение

- •Проанализируйте процессы пищеварения в толстом кишечнике. Охарактеризуйте значение микрофлоры толстого кишечника для пищеварения и других функций организма. Акт дефекации

- •Охарактеризовать процессы всасывания питательных веществ и воды в разных отделах пищеварительного тракта

- •Охарактеризовать роль экскреторной, эндокринной, инкреторной, иммунной функций пищеварительного тракта

- •Охарактеризуйте функции печени

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей оптимальный для метаболизма уровень питательных веществ в крови

- •Проанализируйте системные механизмы голода и насыщения (теории «пустого желудка» и «голодной крови»; сенсорное и метаболическое насыщение)

- •Физиология крови

- •Охарактеризуйте кровь как важнейший компонент внутренней среды организма, основные физиологические показатели крови и ее функции

- •Уметь физиологически интерпретировать основные результаты клинического анализа крови (количество форменных элементов, гемоглобин, СОЭ, цветовой показатель)

- •Охарактеризуйте состав плазмы крови, функции белков плазмы, их роль в механизме транскапиллярного обмена

- •Проанализируйте функции гемоглобина. Уметь интерпретировать результаты определения содержания гемоглобина и цветового показателя крови

- •Проанализируйте функции разных видов лейкоцитов. Охарактеризуйте факторы, влияющие на количество лейкоцитов. Раскройте понятие «лейкоцитарная формула» и ее клиническое значение

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей кислотно-основное состояние крови (рН) на оптимальном для метаболизма уровне

- •Объясните основные принципы классификации крови на группы по системе АВО. Резус-фактор.Уметь интерпретировать результаты определения группы крови и резус-фактора с помощью синтетических цоликлонов

- •Проанализируйте возможные причины возникновения и последствия развития резус-конфликта при переливании резус-несовместимой крови и в системе мать-плод. Уметь интерпретировать результаты определения резус-фактора с помощью стандартных цоликлонов

- •Проанализируйте физиологические основы переливания крови. Правила переливания крови. Охарактеризуйте гемотрансфузионные среды

- •Раскройте значение противосвертывающей системы крови, ее взаимосвязь со свертывающей системой, влияние на реологические свойства крови. Охарактеризуйте основные компоненты противосвертывающей системы

- •Дыхание

- •Уметь проводить анализ параметров внешнего дыхания по предлагаемым спирограммам и сопоставлять их с должными величинами

- •Проанализируйте последовательность процессов при вдохе и выдохе (пассивном и активном). Раскройте роль плевральной полости в дыхании и проанализируйте последствия одностороннего и двустороннего пневмоторакса

- •Объясните механизм газообмена между альвеолярным воздухом и кровью капилляров малого круга кровообращения при нормальном и пониженном атмосферном давлении

- •Объясните механизмы транспорта кислорода кровью. Охарактеризуйте кривую диссоциации оксигемоглобина и факторы, влияющие на сродство гемоглобина к кислороду.

- •Объясните механизмы транспорта углекислого газа кровью, раскройте роль карбоангидразы. Проанализируйте роль дыхания в регуляции рН крови

- •Охарактеризуйте дыхательный центр (в узком и широком смысле слова), современные представления о его структуре, локализации и участии отделов в регуляции дыхания. Объясните роль блуждающего нерва в регуляции дыхания

- •Проанализируйте роль гуморальных факторов в регуляции дыхания. Раскройте механизм первого вдоха новорожденного

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей оптимальный для метаболизма газовый состав крови.

- •Выделение

- •Объясните функции почек. Опишите структуру нефрона и особенности кровоснабжения почек, обеспечивающие процессы мочеобразования

- •Проведите анализ процессов реабсорбции в нефроне: облигатной и факультативной реабсорбции в канальцах нефрона и собирательных трубках, поворотно-противоточного механизма петли нефрона

- •Уметь оценивать деятельность почек по результатам определения величины фильтрации, почечного клиренса веществ, концентрационной способности почек

- •Уметь оценивать результаты общего анализа мочи и физиологически обосновывать возможные причины отклонения от нормы таких параметров как плотность мочи, содержание глюкозы и белков, форменных элементов крови

- •Проанализируйте механизмы регуляции процессов мочеобразования

- •Объясните механизмы формирования жажды

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей оптимальный для метаболизма уровень осмотического давления

- •Анализаторы

- •Рассмотрите общие принципы строения и функции анализаторов. Охарактеризуйте строение и функции периферического, проводникового и коркового отделов слухового анализатора

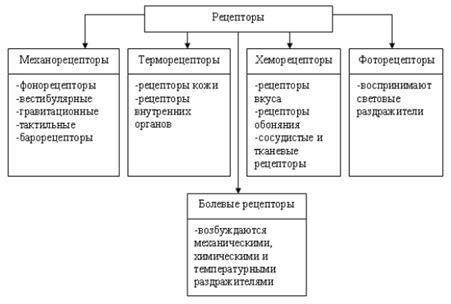

- •Рассмотрите важнейшие физиологические свойства рецепторов. Дайте классификацию рецепторов

- •Проанализируйте функции вспомогательного аппарата, оптической системы и рецепторного аппарата зрительного анализатора. Уметь определять остроту зрения по таблице и интерпретировать полученные результаты.

- •Охарактеризуйте строение периферического, проводникового и коркового отделов зрительного анализатора, физиологический механизм и значение бинокулярного зрения. Уметь определять поле зрения с помощью периметра Форстера.

- •Охарактеризуйте строение и функции периферического, проводникового и коркового отделов слухового анализатора, методы исследования слухового анализатора

- •Охарактеризуйте строение и функции рецепторного, проводникового и коркового отделов вестибулярного анализатора; роль статических и статокинетических рефлексов в поддержании равновесия.

- •Охарактеризуйте строение и функции рецепторного, проводникового и коркового отделов обонятельного и вкусового анализаторов.

- •Высшая нервная деятельность

- •Сформулируйте основные положения рефлекторной теории, охарактеризуйте безусловные и условные рефлексы и их значение для приспособительной деятельности организма

- •Охарактеризуйте врожденное и приобретенное поведение животных и человека

- •Объясните нейрофизиологические механизмы безусловных рефлексов. Проанализируйте условия и правила выработки условных рефлексов, механизм образования временной связи (И.П.Павлов, П.К.Анохин)

- •Объясните значение и опишите виды внешнего и внутреннего торможения в коре головного мозга

- •Опишите типы высшей нервной деятельности по характеристикам основных нервных процессов (И.П.Павлов), их взаимосвязь с особенностями темперамента по Гиппократу

- •Охарактеризуйте системную архитектонику целенаправленного поведенческого акта (афферентный синтез, программа действия, акцептор результата действия).

- •Объясните центральные механизмы возникновения мотиваций, роль мотивации в механизмах афферентного синтеза

- •Дайте характеристику различным видам памяти и их нейрофизиологическим механизмам

- •Объясните механизмы возникновения эмоций. Проанализируйте роль положительных и отрицательных эмоций в формировании поведения

- •Объяснить физиологические механизмы сна

- •Проанализируйте системные механизмы боли, ее биологическое значение, роль антиноцицептивной системы, виды боли

Анализаторы

Рассмотрите общие принципы строения и функции анализаторов. Охарактеризуйте строение и функции периферического, проводникового и коркового отделов слухового анализатора

Анализатор– совокупность возбудимых структур центральной и периферической нервной системы, осуществляющих восприятие и анализ воздействий окружающей среды и воздействий, исходящих от самого организма.

Классические представления Павлова об анализаторе включают в его состав три части: периферический отдел, проводниковый отдел и центральный конец.

Периферический отдел анализатороввключает, как правило, рецепторы, хотя в некоторых анализаторах, например зрительном, в этот отдел могут быть включены и первичные афферентные нейроны. Периферический отдел анализатора является составной частью любого органа чувств, который, помимо рецепторов, включает специальные вспомогательные образования для наилучшего восприятия действующего раздражителя. Например, глаз как орган зрения, помимо сетчатки (фоторецепторы), включает глазное яблоко, его мышцы, веки и др.

Проводниковый отдел анализаторов включает не только нервные волокна, непосредственно отходящие от рецепторов, но и все афферентные нейроны, обеспечивающие первичный анализ и передачу возбуждений в центральный отдел анализатора. Возникающие в рецепторах импульсы возбуждения распространяются по проводящим путям в виде электрических потенциалов. Во всех нервных волокнах потенциалы являются однотипными по внешнему виду, но в потоке импульсов возбуждения в их своеобразном рисунке — паттерне

— закодирована специфическая информация о параметрах действующего раздражителя. Анализ этой информации начинается как на уровне первичных афферентных нервных клеток, так и в последующих спинальных, стволовых и подкорковых ядрах.

Центральный отдел анализаторов. Различные проводящие афферентные пути через возбуждение соответствующих подкорковых структур в конечном счете приносят импульсы возбуждения в соответствующие области коры большого мозга, которые считаются высшим центральным конечным звеном любого анализатора. Вместе со специфическим афферентным возбуждением в кору поступает и неспецифическое восходящее возбуждение, которое формируется на уровне подкорковых активирующих структур мозга — ретикулярной формации, гипоталамуса и др.

Передача импульсов от рецепторов по проводящим путям к коре большого мозга осуществляется по цепям нейронов в различных ядрах, расположенных на разных уровнях ЦНС. За счет конвергенции и дивергенции возбуждений в нейронных цепях в этих нервных центрах осуществляются передача и обработка информации.

Слуховой анализатор Слуховой анализатор состоит из трех отделов:

1.Периферический отдел включающий наружнее, среднее и внутреннее ухо

2.Проводниковый отдел - аксоны биполярных клеток - улитковый нерв - ядра продолговатого мозга - внутреннее коленчатое тело – слуховая область коры больших полушарий

3.Центральный отдел – височная доля

Строение уха

Наружнее ухо включает ушную раковину и наружный слуховой проход. Его функция состоит в улавливании звуковых колебаний.

Среднее ухо.

Среднее ухо отделено от наружного барабанной перепонкой, а от внутреннего — костной перегородкой с двумя отверстиями. Одно из них называется овальным окном или окном преддверия. К его краям при помощи эластичной кольцевой связки прикреплено основание стремени, Другое отверстие — круглое окно, или окно улитки,— затянуто тонкой соединительнотканной мембраной. Внутри барабанной полости находятся три слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремя, соединенные между собой суставами. Воздушные звуковые волны, попадая в слуховой проход, вызывают колебания барабанной перепонки, которые через систему слуховых косточек, а также через воздух, находящийся в среднем ухе, передаются перилимфе внутреннего уха. Сочлененные между собой слуховые косточки можно рассматривать как рычаг первого рода, длинное плечо которого соединено с барабанной перепонкой, а короткое укреплено в овальном окне. При передаче движения с длинного на короткое плечо происходит уменьшение размаха (амплитуды) за счет увеличения развиваемой силы. Значительное увеличение силы звуковых колебаний происходит еще и потому, что поверхность основания стремени во много раз меньше поверхности барабанной перепонки. В целом сила звуковых колебаний увеличивается по крайней мере в 30—40 раз.

При мощных звуках вследствие сокращения мышц барабанной полости увеличивается напряжение барабанной перепонки и уменьшается подвижность основания стремени, что ведет к понижению силы передаваемых колебаний.

Внутреннее ухо.

Внутреннее ухо представляет собой сложную систему каналов, находящихся в пирамиде височной кости и получивших название костного лабиринта. Расположенные в нем улитка и вестибулярный аппарат образуют перепончатый лабиринт (рис. 2). Пространство между стенками костного и перепончатого лабиринтов заполнено жидкостью — перилимфой. К слуховому анализатору относится только передняя часть перепончатого лабиринта, которая расположена внутри костного канала улитки и вместе с ним образует два с половиной оборота вокруг костного стержня (рис. 3). От костного стержня внутрь канала отходит отросток в виде винтообразной спиральной пластинки, широкой у основания улитки и постепенно суживающейся к ее вершине. Эта пластинка не доходит до противоположной, наружной стенки канала. Между пластин кой и наружной стенкой расположена улитковая часть перепончатого лабиринта, вследствие чего весь канал оказывается разделенным на два этажа, или прохода.

Один из них сообщается с преддверием костного лабиринта и называется лестницей преддверия, другой начинается от окна улитки, граничащего с барабанной полостью, и называется лестницей барабана. Оба прохода сообщаются только в верхнем, узком конце улитки.

На поперечном разрезе улитковая часть перепончатого лабиринта имеет форму вытянутого треугольника. Его нижняя сторона, граничащая с лестницей барабана, образована основной пластинкой, которая состоит из погруженных в гомогенную массу тончайших эластических соединительнотканных волокон, натянутых между свободным краем спиральной костной пластинки и наружной стенкой канала улитки. Верхняя сторона треугольника граничит с лестницей преддверия, отходя под острым углом от верхней поверхности спиральной костной пластинки и направляясь, как и основная пластинка, к наружной стенке канала улитки. Третья, самая короткая сторона треугольника состоит из соединительной ткани, плотно сращенной с наружной стенкой костного канала. Функция кортиева органа. Рецепторный аппарат слухового анализатора, или спиральный кортиев орган, расположен внутри улитковой части перепончатого лабиринта на верхней поверхности основной пластинки (рис. 4). Вдоль внутренней части основной пластинки, на некотором расстоянии друг от друга, расположены два ряда столбовых клеток, которые, соприкасаясь своими верхними концами, отграничивают свободное треугольное пространство, или тоннель. По обе стороны от него находятся чувствительные к звуковым колебаниям см/ховые, или волосковые, клетки, каждая из которых на своей верхней свободной поверхности имеет 15—20 небольших тончайших волосков. Концы вслосков погружены в покровную пластинку, она укреплена на костной-спиральной пластинке и свободным концом покрывает кортиев орган. Волосковые клетки расположены кнутри от тоннеля в один ряд, а кнаружи—в три ряда. От основной пластинки они отделены опорными клетками.

К основаниям волосковых клеток подходят конечные разветвления волокон биполярных нервных клеток, тела которых расположены в центральном канале костного стержня улитки, где они образуют так называемый спиральный узел, гомологичный межпозвоночному узлу спинномозговых нервов. Каждая из трех с половиной тысяч внутренних волосковых клеток связана с одной, а иногда и с двумя отдельными нервными клетками. Наружные волосковые клетки, количество которых достигает 15—20 тысяч, могут быть соединены и с несколькими нервными клетками, но при этом каждое нервное волокно дает ответвления только к волоско-вым клеткам одного и того же ряда.

Перилимфа, окружающая перепончатый аппарат улитки, испытывает давление, которое и меняется соответственно частоте, силе и форме звуковых колебаний. Изменения давления вызывают колебания основной пластинки вместе с расположенными на ней клетками, волоски которых испытывают при этом изменения давления со стороны покровной пластинки. Это, по-видимому, и ведет к возникновению возбуждения в волосковых клетках, которое передается на конечные разветвления нервных волокон.

Рассмотрите важнейшие физиологические свойства рецепторов. Дайте классификацию рецепторов

Функциональное назначение рецепторов заключается в выявлении и различении раздражителей с разной модальности. Поскольку раздражители внешней или внутренней среды имеют различную природу, а нервные центры «понимают только один язык», т.е. нервный импульс (ПД), то к вышеперечисленным функциям рецептора предстоит еще и преобразования разной модальности раздражения в ПД.

Классификация:

I.По характеру действия раздражителя:

1. Экстерорецепторы (рецепторы органов чувств).Как правило, высокоспецифичны к определенному раздражителю – мономодальные (закон специфической нервной энергии Мюллера).

2.Интерорецепторы (рецепторы внутренних органов). Могут быть мономодальные (например, хеморецепторы в стенке аорты чувствительны к СО2, рН, О2). Но большинство интерорецепторов полимодальные, т.е. могут реагировать на широкий диапазон раздражителей.

3.Проприорецепторы (рецепторы мышц, связок, суставов), полимодальные.

II. По модальности:

1.Механорецепторы – располагаются в периферических отделах соматической (скелетно-мышечной), слуховой и вестибулярной систем.

2.Терморецепторы – располагаются в коже, внутренних органах и центральных термочувствительных нейронах, делятся на тепловые и холодовые.

3.Хеморецепторы. У наземных животных находятся в периферических отделах обонятельной и вкусовой сенсорных систем, а также в сосудах и тканях (информация о химическом составе внутренней среды).

4.Фоторецепторы – в глазу.

5.Электрорецепторы – в боковой линии рыб, у некоторых амфибий и т.д.

6.Болевые (ноцицептивные) рецепторы – во всех органах.

III. По механизмам образования нервного импульса:

1.Первично-чувствующие рецепторы:раздражитель действует на дендрит сенсорного нейрона, изменяется проницаемость клеточной мембраны к ионам (в основном к Na+), образуется локальный электрический потенциал (рецепторный потенциал), который электротонически распространяется вдоль мембраны к аксону (таблица 1). На мембране аксона образуется потенциал действия, передаваемый далее в ЦНС.

Сенсорный нейрон с первично-чувствующим рецептором представляет собой биполярный нейрон, на одном полюсе которого располагается дендрит с ресничкой, а на другом – аксон, передающий возбуждение в ЦНС. Примеры: проприорецепторы, терморецепторы, обонятельные клетки.

2.Вторично-чувствующие рецепторы: в них раздражитель действует на рецепторную клетку, в ней возникает возбуждение (рецепторный потенциал). На мембране аксона рецепторный потенциал активирует выделение нейромедиатора в синапс, в результате чего на постсинаптической мембране второго нейрона (чаще всего биполярного) образуется генераторный потенциал, который и приводит к образованию потенциала действия на соседних участках постсинаптической мембраны (таблица 1). Далее этот потенциал действия передается в ЦНС. Примеры: волосковые клетки уха, вкусовые

IV.По дальности расположения воспринимаемого стимула рецепторы являются

1.дистантными (слух, зрение),

2.контактными (осязание, обоняние, вкус).

3.интероцепторами — это рецепторы, воспринимающие раздражители из внутренней среды организма,

(рецепторы сосудов, внутренних органов, а также рецепторы двигательного аппарата, называемые проприоцепторами).

Свойства рецепторов.

1.Высокая возбудимость. Так, для возбуждения фоторецептора сетчатки достаточно одного кванта света, для обонятельного рецептора - одной молекулы пахучего вещества.

2.Адаптация - уменьшение возбудимости рецепторов при длительном действии раздражителя (только темновая адаптация фоторецепторов приводит к повышению их возбудимости). Адаптация рецепторов

выражается в снижении амплитуды РП и, как следствие, в уменьшении частоты импульсации в афферентном волокне.

3. Спонтанная активность, т.е. способность возбуждаться без действия раздражителя, присуща проприорецепторам, фоно-, фото-, вестибуло-, термо-, хеморецепторам. Эта способность связана со спонтанным колебанием проницаемости клеточной мембраны, перемещением ионов и периодической деполяризацией рецептора, которая, достигая критического уровня, приводит к генерации потенциала действия в афферентном нейроне.

При возбудимости рецепторов, обладающих более высокой фоновой активностью, даже слабый раздражитель способен значительно повысить частоту импульсации в них. Фоновая активность рецепторов участвует в поддержании тонуса ЦНС

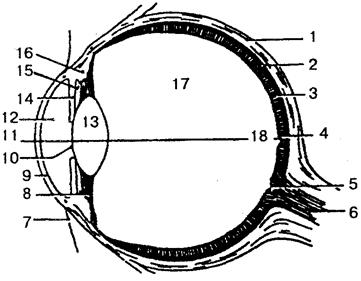

Проанализируйте функции вспомогательного аппарата, оптической системы и рецепторного аппарата зрительного анализатора. Уметь определять остроту зрения по таблице и интерпретировать полученные результаты.

Орган зрения — один из главных органов чувств, он играет значительную роль в процессе восприятия окружающей среды. В многообразной деятельности человека, в исполнении многих самых тонких работ органу зрения принадлежит первостепенное значение. Достигнув совершенства у человека, орган зрения улавливает световой поток, направляет его на специальные светочувствительные клетки, воспринимает черно-белое и цветное изображение, видит предмет в объеме и на различном расстоянии.

Орган зрения расположен в глазнице и состоит из глаза и вспомогательного аппарата (рис. 144).

Рис. 144. Строение глаза (схема):

1 — склера; 2 — сосудистая оболочка; 3 — сетчатка; 4 — центральная ямка; 5 — слепое пятно; 6 — зрительный нерв; 7— конъюнктива; 8— цилиар-ная связка; 9—роговица; 10—зрачок; 11, 18— оптическая ось; 12 — передняя камера; 13 — хрусталик; 14 — радужка; 15 — задняя камера; 16 — ресничная мышца; 17— стекловидное тело

Светопреломляющие структуры глаза: роговица, радужная оболочка, хрусталик, камерная влага и стекловидное тело - обеспечивают формирование на сетчатке реального, уменьшенного и перевернутого изображения объекта внешнего мира. Радужная оболочка образует зрачок. Светопреломляющая способность хрусталика и диаметр зрачка изменяются при сокращении гладких мышц глаза.

Зрачковая реакция на свет является механизмом снижения количества света, падающего на сетчатку при сильном освещении (сужение зрачка), или повышения количества света при слабом освещении за счет увеличения ширины зрачка. Физиологические механизмы опознания зрительных объектов начинаются с первичной обработки зрительной информации в сетчатке глаза, которая является периферической рецепторной структурой зрительного анализатора. Сетчатка расположена на внутренней поверхности задней сферы глазного

яблока и состоит из клеток пигментного эпителия, фоторецепторов и четырех слоев, образованных различными нервными клетками.

Фоторецепторы сетчатки: основными зрительными рецепторами, расположенными в сетчатке, являются палочки и колбочки. У человека рецепторный слой сетчатки состоит из 120 млн палочек и 6 млн колбочек. Колбочки воспринимают цвета и функционируют в условиях яркой освещенности объектов, в то время как палочки воспринимают световые потоки в условиях сумерек.

Фоторецепторы сетчатки содержат светочувствительные пигменты, которые обесцвечиваются при действии света. В палочках содержится пигмент родопсин, в колбочках — йодопсин. Процесс преобразования энергии в фоторецепторе начинается с поглощения фотона молекулой пигмента. Конформационное изменение молекул пигмента активирует ионы Са2+, которые посредством диффузии достигают натриевых каналов, вследствие чего проводимость для Na+ снижается. В результате снижения натриевой проводимости возникает