- •Возбудимые ткани

- •Рассмотрите процессы происхождения биопотенциала покоя. Оцените роль порогового раздражения в возникновении возбуждения. Сравните особенности местного и распространяющегося процессов возбуждения.

- •Опишите электрофизиологический процесс возбуждения. Дайте характеристику фазам потенциала действия. Проанализируйте ионные механизмы возбуждения.

- •Дайте сравнительную характеристику понятий «возбуждение» и «возбудимость». Проанализируйте закономерности изменение возбудимости при возбуждении. Дайте оценку роли рефрактерности и экзальтации в функциях возбудимых тканей

- •Объясните механизм мышечного сокращения. Опишите разные виды мышечных сокращений. Проанализируйте условия возникновения оптимума и пессимума.

- •Охарактеризуйте свойства гладких мышц по сравнению со свойствами скелетных мышц. Оцените значение этих свойств в моторных функциях внутренних органов и скелетной мускулатуры.

- •Опишите механизмы проведения возбуждения по нервным волокнам. Проанализируйте законы проведения возбуждения в нервах

- •Рассмотрите механизмы проведения возбуждения в синапсах. Опишите особенности функционирования возбуждающих и тормозных синапсов. Объясните свойства синапсов.

- •Центральная нервная система

- •Проанализируйте физиологические функции нейрона, обеспечивающие его «интегративную деятельность» (П.К.Анохин, 1974)

- •Рассмотрите важнейшие физиологические свойства нервных центров, обеспечивающие процессы адаптации к изменениям внешних условий или внутренней среды организма.

- •Охарактеризуйте основные методы исследования ЦНС (электроэнцефалография, импульсная активность нейронов), объясните их использование для оценки функционального состояния человека (бодрствование, сон, мотивации, эмоции).

- •Объясните характер взаимосодействия различных отделов ЦНС в процессах формирования позы

- •Объясните характер взаимосодействия различных отделов ЦНС при выполнении произвольного движения.

- •Объясните явление функциональной асимметрии мозга человека и оцените ее значение при формировании поведения

- •Вегетативная нервная система

- •Охарактеризуйте структурно-функциональные особенности (расположение центров, локализация ганглиев, виды нервных волокон, медиаторы и рецепторы) и важнейшие физиологические свойства симпатического отдела ВНС.

- •Охарактеризуйте структурно-функциональные особенности (расположение центров, локализация ганглиев, виды нервных волокон, медиаторы и рецепторы) и важнейшие физиологические свойства парасимпатического отдела ВНС

- •Уметь анализировать и интерпретировать результаты исследования вегетативных рефлексов, имеющих клиническое значение (глазосердечный Даньини-Ашнера, синокаротидный, солярный, Геринга)

- •Уметь оценивать вегетативный статус человека (индекс Кердо), анализировать и интерпретировать данные, получаемые при исследовании вегетативной реактивности у человека (холодовая проба, ортопроба).

- •Гуморальная регуляция

- •Охарактеризуйте эндокринную функцию щитовидной и околощитовидных желез, механизмы ее регуляции, роль гормонов щитовидной и околощитовидных желез

- •Охарактеризуйте эндокринную функцию поджелудочной железы, механизмы ее регуляции, роль гормонов поджелудочной железы

- •Охарактеризуйте эндокринную функцию надпочечников, механизмы ее регуляции, роль гормонов мозгового и коркового вещества надпочечников

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, определяющей половые функции организма

- •Кровообращение

- •Охарактеризуйте основные свойства и особенности сердечной мышцы, обеспечивающие кровообращение

- •Объясните ионные механизмы возникновения потенциала действия сократительных кардиомиоцитов, проанализируйте изменение возбудимости в различные фазы потенциала действия

- •Раскройте современные представления о субстрате и природе автоматии сердечной мышцы. Объясните ионные механизмы возникновения потенциала действия пейсмекерных кардиомиоцитов

- •Объясните основные причины и механизмы изменения работы сердца при различных физиологических состояниях организма (ортостатическая проба, физическая нагрузка)

- •Охарактеризуйте механизмы регуляции сердечной деятельности

- •Объясните принцип метода и предназначение электрокардиографии. Проведите анализ электрокардиограммы здорового человека

- •Охарактеризуйте величину кровяного давления, объемную и линейную скорость кровотока в разных отделах кровеносного русла. Проанализируйте факторы, влияющие на величину кровяного давления

- •Проанализируйте особенности регионального кровообращения (мозгового, легочного, коронарного)

- •Объясните основные механизмы, обеспечивающие транскапиллярный обмен

- •Охарактеризуйте нервные и гуморальные механизмы регуляции тонуса кровеносных сосудов. Проанализируйте свойства барорецепторов и их роль в регуляции кровяного давления

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей оптимальное для метаболизма артериальное давление

- •Проанализировать динамику работы функциональной системы поддержания оптимального уровня артериального давления при эмоциональных или физических нагрузках, а также при падении артериального давления (при кровопотере)

- •Опишите методы измерения артериального давления крови и их использование при проведении функциональных проб (ортостатическая проба, тест с физической нагрузкой)

- •Уметь оценивать тонус сосудов и сосудистую реактивность методом реовазографии, интерпретировать полученные результаты (при проведении холодовой и тепловой проб)

- •Уметь давать оценку состояния сосудов по результатам измерения скорости распространения пульсовой волны. Объясните непрерывность движения крови по сосудам

- •Терморегуляция

- •Объясните физиологическое значение температуры тела человека, охарактеризуйте температурную схему тела, виды термометрии. Объясните механизмы теплопродукции и ее регуляции

- •Объясните физиологическое значение температуры тела человека, охарактеризуйте температурную схему тела, виды термометрии. Охарактеризуйте виды теплоотдачи, объяснить механизмы ее регуляции

- •Проанализируйте динамику работы функциональной системы, поддерживающей оптимальную для метаболизма температуру крови при понижении температуры окружающей среды. Дайте физиологическое обоснование гипотермии

- •Проанализируйте динамику работы функциональной системы, поддерживающей оптимальную для метаболизма температуру крови при повышении температуры окружающей среды

- •Обмен веществ и энергия

- •Объясните методы определения энергозатрат организма человека: прямая и непрямая калориметрия, полный и неполный газовый анализ, дыхательный коэффициент и его изменения при физической работе

- •Охарактеризуйте основной обмен, факторы, влияющие на величину основного обмена, обоснуйте условия его определения. Охарактеризуйте рабочий обмен

- •Обоснуйте основные принципы составления пищевых рационов. Проанализируйте питание человека как основу возмещения энергетических и пластических потребностей. Охарактеризуйте пластическую и энергетическую ценность питательных веществ

- •Пищеварение

- •Проанализируйте процессы пищеварения в ротовой полости

- •Проанализируйте процессы пищеварения в желудке

- •Охарактеризуйте секреторную функцию желудка, проанализируйте состав и свойства желудочного сока, объясните роль гастромукопротеида – внутреннего фактора Касла. Объясните механизмы регуляции желудочной секреции, раскройте роль фаз желудочной секреции

- •Охарактеризуйте моторику желудка, механизмы ее регуляции. Раскройте механизмы эвакуации химуса из желудка в 12-перстную кишку

- •Проанализируйте процессы пищеварения в 12-перстной кишке. Объясните роль печени в пищеварении, механизмы регуляции желчеобразования и желчевыделения, функции и состав желчи

- •Проанализируйте процессы пищеварения в тонком кишечнике: полостное и пристеночное пищеварение

- •Проанализируйте процессы пищеварения в толстом кишечнике. Охарактеризуйте значение микрофлоры толстого кишечника для пищеварения и других функций организма. Акт дефекации

- •Охарактеризовать процессы всасывания питательных веществ и воды в разных отделах пищеварительного тракта

- •Охарактеризовать роль экскреторной, эндокринной, инкреторной, иммунной функций пищеварительного тракта

- •Охарактеризуйте функции печени

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей оптимальный для метаболизма уровень питательных веществ в крови

- •Проанализируйте системные механизмы голода и насыщения (теории «пустого желудка» и «голодной крови»; сенсорное и метаболическое насыщение)

- •Физиология крови

- •Охарактеризуйте кровь как важнейший компонент внутренней среды организма, основные физиологические показатели крови и ее функции

- •Уметь физиологически интерпретировать основные результаты клинического анализа крови (количество форменных элементов, гемоглобин, СОЭ, цветовой показатель)

- •Охарактеризуйте состав плазмы крови, функции белков плазмы, их роль в механизме транскапиллярного обмена

- •Проанализируйте функции гемоглобина. Уметь интерпретировать результаты определения содержания гемоглобина и цветового показателя крови

- •Проанализируйте функции разных видов лейкоцитов. Охарактеризуйте факторы, влияющие на количество лейкоцитов. Раскройте понятие «лейкоцитарная формула» и ее клиническое значение

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей кислотно-основное состояние крови (рН) на оптимальном для метаболизма уровне

- •Объясните основные принципы классификации крови на группы по системе АВО. Резус-фактор.Уметь интерпретировать результаты определения группы крови и резус-фактора с помощью синтетических цоликлонов

- •Проанализируйте возможные причины возникновения и последствия развития резус-конфликта при переливании резус-несовместимой крови и в системе мать-плод. Уметь интерпретировать результаты определения резус-фактора с помощью стандартных цоликлонов

- •Проанализируйте физиологические основы переливания крови. Правила переливания крови. Охарактеризуйте гемотрансфузионные среды

- •Раскройте значение противосвертывающей системы крови, ее взаимосвязь со свертывающей системой, влияние на реологические свойства крови. Охарактеризуйте основные компоненты противосвертывающей системы

- •Дыхание

- •Уметь проводить анализ параметров внешнего дыхания по предлагаемым спирограммам и сопоставлять их с должными величинами

- •Проанализируйте последовательность процессов при вдохе и выдохе (пассивном и активном). Раскройте роль плевральной полости в дыхании и проанализируйте последствия одностороннего и двустороннего пневмоторакса

- •Объясните механизм газообмена между альвеолярным воздухом и кровью капилляров малого круга кровообращения при нормальном и пониженном атмосферном давлении

- •Объясните механизмы транспорта кислорода кровью. Охарактеризуйте кривую диссоциации оксигемоглобина и факторы, влияющие на сродство гемоглобина к кислороду.

- •Объясните механизмы транспорта углекислого газа кровью, раскройте роль карбоангидразы. Проанализируйте роль дыхания в регуляции рН крови

- •Охарактеризуйте дыхательный центр (в узком и широком смысле слова), современные представления о его структуре, локализации и участии отделов в регуляции дыхания. Объясните роль блуждающего нерва в регуляции дыхания

- •Проанализируйте роль гуморальных факторов в регуляции дыхания. Раскройте механизм первого вдоха новорожденного

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей оптимальный для метаболизма газовый состав крови.

- •Выделение

- •Объясните функции почек. Опишите структуру нефрона и особенности кровоснабжения почек, обеспечивающие процессы мочеобразования

- •Проведите анализ процессов реабсорбции в нефроне: облигатной и факультативной реабсорбции в канальцах нефрона и собирательных трубках, поворотно-противоточного механизма петли нефрона

- •Уметь оценивать деятельность почек по результатам определения величины фильтрации, почечного клиренса веществ, концентрационной способности почек

- •Уметь оценивать результаты общего анализа мочи и физиологически обосновывать возможные причины отклонения от нормы таких параметров как плотность мочи, содержание глюкозы и белков, форменных элементов крови

- •Проанализируйте механизмы регуляции процессов мочеобразования

- •Объясните механизмы формирования жажды

- •Охарактеризуйте узловые механизмы функциональной системы, поддерживающей оптимальный для метаболизма уровень осмотического давления

- •Анализаторы

- •Рассмотрите общие принципы строения и функции анализаторов. Охарактеризуйте строение и функции периферического, проводникового и коркового отделов слухового анализатора

- •Рассмотрите важнейшие физиологические свойства рецепторов. Дайте классификацию рецепторов

- •Проанализируйте функции вспомогательного аппарата, оптической системы и рецепторного аппарата зрительного анализатора. Уметь определять остроту зрения по таблице и интерпретировать полученные результаты.

- •Охарактеризуйте строение периферического, проводникового и коркового отделов зрительного анализатора, физиологический механизм и значение бинокулярного зрения. Уметь определять поле зрения с помощью периметра Форстера.

- •Охарактеризуйте строение и функции периферического, проводникового и коркового отделов слухового анализатора, методы исследования слухового анализатора

- •Охарактеризуйте строение и функции рецепторного, проводникового и коркового отделов вестибулярного анализатора; роль статических и статокинетических рефлексов в поддержании равновесия.

- •Охарактеризуйте строение и функции рецепторного, проводникового и коркового отделов обонятельного и вкусового анализаторов.

- •Высшая нервная деятельность

- •Сформулируйте основные положения рефлекторной теории, охарактеризуйте безусловные и условные рефлексы и их значение для приспособительной деятельности организма

- •Охарактеризуйте врожденное и приобретенное поведение животных и человека

- •Объясните нейрофизиологические механизмы безусловных рефлексов. Проанализируйте условия и правила выработки условных рефлексов, механизм образования временной связи (И.П.Павлов, П.К.Анохин)

- •Объясните значение и опишите виды внешнего и внутреннего торможения в коре головного мозга

- •Опишите типы высшей нервной деятельности по характеристикам основных нервных процессов (И.П.Павлов), их взаимосвязь с особенностями темперамента по Гиппократу

- •Охарактеризуйте системную архитектонику целенаправленного поведенческого акта (афферентный синтез, программа действия, акцептор результата действия).

- •Объясните центральные механизмы возникновения мотиваций, роль мотивации в механизмах афферентного синтеза

- •Дайте характеристику различным видам памяти и их нейрофизиологическим механизмам

- •Объясните механизмы возникновения эмоций. Проанализируйте роль положительных и отрицательных эмоций в формировании поведения

- •Объяснить физиологические механизмы сна

- •Проанализируйте системные механизмы боли, ее биологическое значение, роль антиноцицептивной системы, виды боли

На скорость обмена кислорода между альвеолярным воздухом и кровью влияют как свойства среды, через которую идет диффузия, так и время (около 0,2 с), в течение которого происходит связывание перешедшей порции кислорода с гемоглобином.

Для перехода из альвеолярного воздуха в эритроцит и связи с гемоглобином молекула кислорода должна продиффундировать через:

слой сурфактанта, выстилающий альвеолу;

альвеолярный эпителий;

базальные мембраны и интерстициальное пространство между эпителием и эндотелием;

эндотелий капилляра;

слой плазмы крови между эндотелием и эритроцитом;

мембрану эртроцита;

слой цитоплазмы в эритроците.

Суммарное расстояние этого диффузионного пространства составляет от 0,5 до 2 мкм.

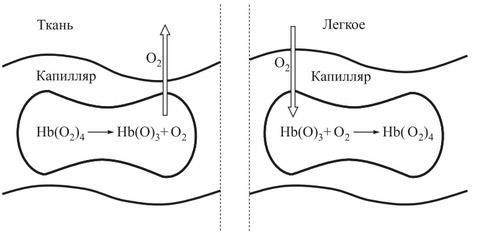

Рис. 4. Газообмен в капиллярах большого и малого круга кровообращения

Вусловиях высокогорья

Угорцев:↑ содержание СО2 и ↓ содежание О2 в крови на фоне снижения чувствительности периферических хеморецепторов к гипоксии , увеличение плотности капилляров и относительно высокого уровня утилизации тканями О2 из крови, возрастают диффузионная способность легких и кислородная емкость крови за счет роста концентрации Hb

Объясните механизмы транспорта кислорода кровью. Охарактеризуйте кривую диссоциации оксигемоглобина и факторы, влияющие на сродство гемоглобина к кислороду.

Обогащенная кислородом кровь направляется по сосудам с током крови из легких в ткани организма. Кислород транспортируется кровью двумя способами: в связанном с гемоглобином виде — в форме оксигемоглобина и за счет физического растворения газа в плазме крови.

Физическое растворение. Все газы, в том числе и кислород, в соответствии со своим парциальным давлением могут физически растворяться в жидкости. Так, в артериальной крови содержание физически растворимого кислорода составляет 0,003 мл в 1 мл крови.

И хотя доля кислорода, переносимого за счет физического растворения невелика, этот процесс имеет огромное значение для жизнедеятельности.

Химическое соединение. Большая часть кислорода переносится кровью в виде химических соединений с гемоглобином. Один моль гемоглобина может связать до четырех молей кислорода и в среднем 1 г гемоглобина способен связать 1,34—1,36 мл кислорода. Исходя из этого, можно определить кислородную емкость крови, характеризующую количество кислорода, содержащееся в 1 л крови. Принимая во внимание, что в норме в 1 л крови присутствует 150 г гемоглобина, можно рассчитать, что в 1 л крови содержится 0,2 л кислорода.

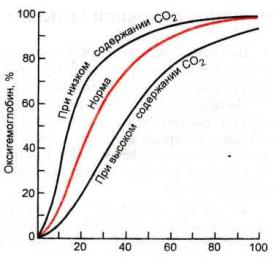

Характеристика кривой диссоциации оксигемоглобина.

Связывание кислорода с гемоглобином и высвобождение его зависят от парциального давления кислорода. Соотношение количества гемоглобина и оксигемоглобина в крови иллюстрирует кривая диссоциации оксигемоглобина.

Чем выше парциальное давление кислорода, тем больше содержание оксигемоглобина; при парциальном давлении 80 мм рт.ст. практически весь гемоглобин насыщается кислородом, за исключением незначительного количества (1—2 %), «занятого» двуокисью углерода.

Факторы, влияющие на сродство гемоглобина к кислороду.

1)Н+ (↓ рН-сдвиг вправо) ,↑ рН –сдвиг влево) 2)рСО2

*влияние рН и рСо2 на кривую диссоциации оксигемоглобина наз-ся эффектом Бора 3)температура

↑ температуры→↑ скорости распада Hb →↓ сродства Hb к О2 *связывание О2 Hb-ом ↑ сродство его аминогрупп к СО2 –эффект Холдена

Кривая диссоциации оксигемоглобина имеет важное биологическое значение для переноса кислорода кровью. Участок кривой, соответствующий низким парциальным значениям кислорода, характеризует содержание оксигемоглобина в капиллярах тканей, а фрагмент кривой, лежащий в области высокого парциального давления кислорода 80—100 мм рт.ст., соответствует крови в легочных капиллярах.

Эффективность транспорта кислорода к тканям определяют два фактора: количество оксигемоглобина, образовавшегося в легких, и количество кислорода, отдаваемого тканям, что зависит от степени распада оксигемоглобина в восстановленный гемоглобин. Процесс наиболее эффективного переноса кислорода к тканям соответствует S-образной форме кривой диссоциации оксигемоглобина. В области высокого парциального давления кислорода кривая близка к насыщению кислородом крови, а в области низких значений парциального давления кислорода в тканях значительная часть оксигемоглобина отдает кислород и превращается в восстановленную форму.

Эффект Бора. Огромное биологическое значение для транспорта кислорода и двуокиси углерода имеет эффект Бора.

При увеличении парциального давления двуокиси углерода в тканях кривая диссоциации оксигемоглобина, сдвигаясь вправо, отражает повышение способности оксигемоглобина отдавать кислород тканям и тем самым высвобождаться для дополнительного связывания двуокиси углерода и переноса ее избытка из тканей в легкие.

Напротив, при снижении парциального давления двуокиси углерода и смещении рН крови в основную сторону (алкалоз) сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина влево означает снижение способности оксигемоглобина отдавать кислород тканям и поглощать двуокись углерода для транспорта ее к легким.

Сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина иллюстрирует взаимосвязь транспорта кислорода и двуокиси углерода в крови и сродство гемоглобина к этим газам.

Объясните механизмы транспорта углекислого газа кровью, раскройте роль карбоангидразы. Проанализируйте роль дыхания в регуляции рН крови

Перенос углекислого газа. Двуокись углерода, образующаяся в тканях, переносится с кровью к легким и выделяется с выдыхаемым воздухом в атмосферу. В отличие от транспорта кислорода она транспортируется кровью тремя способами.

Формы транспорта углекислого газа.

СО2 в венозной крови содержится всего 580 мл. Находится СО2 в крови в 3-ех фракциях: 1)физически растворенный 25 мл 2)химически связанный в виде бикарбонатов 510 мл(плазма: бикарбонат натрия-340 мл ,эритроциты: бикарбонаты калия -170 мл)

*СО2→в эритроцит→фермент карбоангидраза→угольная кислота(Н2СО3) →переносится к легким Механизм переноса двуокиси углерода. Перенос двуокиси углерода из тканей в легкие осуществляется следующим образом. Наибольшее парциальное давление двуокиси углерода в клетках тканей и в тканевой

жидкости — 60 мм рт.ст.; в притекающей артериальной крови оно составляет 40 мм рт.ст. Благодаря этому градиенту двуокись углерода движется из тканей в капилляры. В результате ее парциальное давление возрастает, достигая в венозной крови 46—48 мм рт.ст. Под влиянием высокого парциального давления часть двуокиси углерода физически растворяется в плазме крови.

Роль карбоангидразы. \

*СО2→в эритроцит→ фермент карбоангидраза→ угольная кислота(Н2СО3) → бикарбонат→переносится к легким :

бикарбонаты плазмы крови→в эритроцит→карбоангидраза→СО2

В целом 1 л венозной крови фиксирует около 2 ммоль двуокиси углерода. Из этого количества 10 % находится в виде карбоаминовой связи с гемоглобином, 35 % составляют ионы гидрокарбоната в эритроцитах, и оставшиеся 55 % представлены угольной кислотой в плазме.

Роль дыхания в регуляции рН крови.

Содержание двуокиси углерода и кислорода в крови и тканях активно влияет на рН. Избыток двуокиси углерода ведет к увеличению содержания угольной кислоты и повышению концентрации водородных ионов. Снижение двуокиси углерода вызывает обратную реакцию — развитие защелачивания (алкалоз).

При недостатке кислорода (гипоксия) усиливается доля гликолитических реакций в метаболизме, что проявляется в избытке недоокисленных продуктов, молочной, а-кетоглютаровой и пировиноградной кислот. При выраженной гипоксии наблюдается сдвиг рН в кислую сторону (ацидоз).

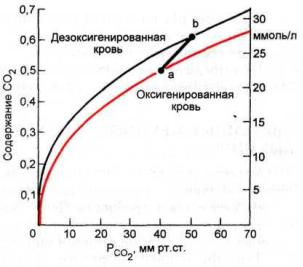

Кривая диссоциации двуокиси углерода.

Содержание двуокиси углерода в крови зависит от ее парциального давления; зависимость описывается кривой диссоциации двуокиси углерода.

По своему характеру эта кривая принципиально не отличается от кривой диссоциации оксигемоглобина. Однако содержание двуокиси углерода в крови не сводится только к диссоциации карбогемоглобина и описывает все способы транспорта. На рисунке ниже приведены кривые связывания двуокиси углерода для оксигенированной (артериальной) и дезоксигенированной (венозной) крови.

Общая закономерность проявляется в увеличении содержания двуокиси углерода в крови при возрастании ее парциального давления.

Охарактеризуйте дыхательный центр (в узком и широком смысле слова), современные представления о его структуре, локализации и участии отделов в регуляции дыхания. Объясните роль блуждающего нерва в регуляции дыхания

Дыхательный центр

А)ЦНС |

|

1)кора средн мозга(моторная зона) |

1)контроль произвольного дыхания |

|

2контроль за составом газа |

|

3)поддержание гомеостатических параметров в |

|

дыхательной системе |

2)Промежуточный мозг |

Координация работы систем дыхания и |

Ядра Гипоталамуса |

кровообращения |

3)Средн мозг |

Тонус дыхательной мускулатуры |

4)Варолиев мост |

|

А)Пневмотоксический центр(верхн часть моста) |

1)регуляция вдоха и выдоха |

|

2)↑частоты и глубины дыхания |

Б)Апнестический центр |

|

|

1)активация инспираторного отдела |

|

2)↓частоты и глубины дыхания(удлинение вдоха) |

5)Продолговатый мозг |

|

Бульбарный отдел |

|

А)дорсальная часть |

1)инспираторные нейроны :ранние , полные ,поздние |

|

:регуляция вдоха |

|

2)инспираторные→экспираторные :переход от вдоха |

|

к выдоху |

Б)вентральная |

Экспраторные : ранние ,поздние:регуляция выдоха |

6)Спинной мозг |

|

Мотонейроны в передних рогах |

|

А)шейн отдел :С3-С5(диафрагмальный нерв) |

Регуляция работы диафрагмф |

Б)грудной отдел |

|

*Th2-Th6 |

Регуляция инспираторных(наружн межреберн) м-ц |

|

Регуляция работы экспираторных(внутр |

*Th8-Th10 |

межреберн)м-ц |

Б)ВНС |

|

1)Симпатический отдел |

1расширение бронхов(расслабление гладкой |

|

мускулатуры) |

|

2угнетение работы ж-з(слизист) |

2)Парасимпатический отдел |

1сужение бронхов(сокращ-е гладк мускулатуры) |

|

2)усиление работы ж-з |

ДЦ управляет 2-мя основными ф-ми:

1 двигательной , кот появляется в виде сокращения дыхательных м-ц *генерация дыхательного ритма и паттерна (длительность вдоха и выдоха , величина дыхательного объема , минутный объем дыхания)

2гомеостатической ,сязанной с поддержанием постоянства внутр среды организма при сдвигах в ней содержания О2 и СО2 *поддерживает стабильные величины дыхательных газов в крови и внеклеточной жидкости мозга,адаптирует

дых ф-ю к условиям измененной газовой среды и др. факторам среды обитания.

Современные представления о структуре ДЦ.

Современные исследования показали, что в продолговатом мозге нет четкого деления на инспираторный и экспираторный отделы , а есть скопления дыхательных нейронов с определенной функцией.Вваролиевом мосту нах-ся ядра дахытельных нейронов , образующих пневмотаксический центр. Считаеся , что дыхательные нейроны моста участвуют в мех-ме смены вдоха и выдоха и регулируют величину дыхательного объема. Дыхательн нейроны продолговатого мозга и варолиева моста связаны между собой восходящими и нисходящими нервными путями и функционируют согласованно.Получив импульсы от инспираторного центра продолговатого мозга , пневмотаксический центр посылает их к экспираторному центру продолговатого мозга , возбуждая последний. Инспираторные нейроны тормозятся. Разрушение мозга между продолговатыфм мозгом и мостом удлиняет фазу вдоха.Предполагается , что варолиев мост содержит и апнейстический центр , кот стимуолирует инспираторный центр. Роль апнейстического центра в регуляции дыхания оекончательно не установлена.

Проанализируйте роль гуморальных факторов в регуляции дыхания. Раскройте механизм первого вдоха новорожденного

Зависимость деятельности дыхательного центра от газового состава крови. Деятельность дыхательного центра в значительной степени зависит от напряжения газов в крови и концентрации в ней водородных ионов. Ведущее значение в определении величины легочной вентиляции имеет напряжение углекислого газа в артериальной крови.