Шкарин В.В., Шафеев М.Ш. Дезинфектология.Руководство для студентов медицинских вузов и врачей

.pdfРОЛЬ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

f |

i l |

l |

ермин дезинсекция был впервые предложен в 1909 г. Н.Ф. Гама- |

\/ |

/ |

/ |

леей для обозначения мероприятий по уничтожению насеко- |

^jj |

J- |

|

мых — переносчиков заразных болезней. |

Членистоногие являются наиболее многочисленным типом отряда бес позвоночных. Среди них встречаются как вредные, так и полезные виды. К вредным относятся вредители сельского и лесного хозяйства, продуктов питания, переносчики заразных болезней животных и, наконец, перенос чики заразных болезней человека.

Многообразие условий, в которых осуществляется вредное действие членистоногих, определяет их экологические и биологические особеннос ти и требует дифференцированного подхода к проведению мероприятий по борьбе с ними. Необходимо различать дезинсекцию медицинскую, ветери нарную, сельскохозяйственную и т.д.

Вред, наносимый членистоногими здоровью человека, не ограничива ется переносом возбудителей заразных болезней. Некоторые из обитающих вблизи человека членистоногих лишают его отдыха (клопы, комары) или создают антисанитарную обстановку в жилище (тараканы). В этой связи в число охватываемых медицинской дезинсекцией включаются все виды чле нистоногих, которые в той или иной форме наносят вред человеку. Степень вреда, который приносит тот или иной вид членистоногого, определяется особенностями и степенью связи его с человеком.

По типу нападения на хозяина различают активно нападающих крово сосущих членистоногих (комары, мошки, слепни, кровососущие мухи) и подстерегающих, обитающих в природных биотопах, внутри гнезд, нор, в домах (клещи, блохи, клопы и т.д.).

Наибольшее эпидемиологическое значение имеют членистоногие как специфические переносчики возбудителей инфекционных болезней челове ка. В теле специфического переносчика возбудитель проходит определенный цикл развития (плазмодий малярии в теле комара, лейшмании в москитах) или только размножается (возбудитель чумы в блохах, вирус энцефалита в клещах). У механических переносчиков возбудители находятся на поверх ности тела, в хоботке, кишечнике (мухи, слепни, тараканы). Перенос возбу-

8 Закал № 1558 ^ 113 ^

дителя в таких случаях, как правило, возможен в течение короткого проме жутка времени, пока он сохраняет свою жизнеспособность. В отдельных слу чаях один и тот же вид членистоногих может быть специфическим и механи ческим переносчиком некоторых возбудителей болезней.

КРАТКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕНОСЧИКОВ ИНФЕКЦИЙ

Переносчиков возбудителей инфекционных болезней можно подраз делить на три группы:

•переносчики возбудителей антропонозов (малярия, сыпной тиф и др.);

•переносчики возбудителей зооантропонозов (чума, туляремия, боррелиозы и др.);

•переносчики, обеспечивающие циркуляцию патогенного для челове ка возбудителя среди животных.

Основным понятием систематики кровососущих насекомых (табл. 30) является вид. Виду принадлежат все сходные между собой особи, дающие при скрещивании плодовитое потомство. Каждый вид принято характери зовать кратким перечнем его отличительных признаков. Вид может быть разбит на разновидности, или подвиды. Область распространения какоголибо вида называется его ареалом. Группа наиболее близких между собой видов объединяется в род. Близкие между собой роды объединяются в под семейства, подсемейства — в семейства, семейства — в надсемейства, семей ства или надсемейства — в отряды, отряды — в классы, классы — в подтипы

иподтипы — в типы.

Большинство членистоногих откладывают яйца, у некоторых наблю дается живорождение личинок. Развитие членистоногих распадается на два основных периода: п р е и м а г и н а л ь н ы й (неполовозрелый), в тече ние которого осуществляется рост, сопровождаемый линьками, и и м а г и - н а л ь н ы й (половозрелый), в течение которого роста, как правило, не про исходит, но осуществляется размножение. Жизненный путь членистоно гих, как и других животных, от яйца до имаго составляет одно поколение, или генерацию. Одни формы в течение года дают одно поколение, другие — несколько, а у некоторых жизнь одного поколения растягивается на несколь ко лет. В неблагоприятную часть года может наблюдаться явление диапаузы (остановки в развитии). Диапауза может быть в фазе яйца, личинки, ку колки или взрослого членистоногого (остановка в развитии яичников у са мок).

Возбудители болезней сохраняют свою вирулентность в теле членисто ногого все время их существования. Под трансовариальной передачей возбу дителя инфекции принято понимать передачу от самки через яйцо к следую щему поколению; под трансфазовой передачей — передачу возбудителя от одной фазы развития к другой (например, от личинки к куколке и имаго).

114

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 30 |

|

|

Систематическое положение кровососущих насекомых (по Виноградской О.Н., 1972) |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тип |

|

|

|

|

Членистоногие (Arthropoda) |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Класс |

|

|

|

|

|

Насекомые (Insecta) |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отряд |

|

|

|

Двукрылые (Diptera) |

|

|

|

|

Siphun- |

Aphaniplera |

||

|

|

|

|

|

|

|

culata |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Семейство |

Комары |

Мошки |

Мокрецы |

Москиты |

|

Слепни |

Настоящие |

|

Синие и |

Серые |

Вши |

Блохи |

|

(Culicidae) |

(Simu- |

(Ceratopo • |

Phleboto- |

|

(Tabanidae) |

мухи |

|

зеленые |

мясные |

(Pedicu- |

(Pullcidae, |

|

|

liidac) |

gonidae) |

midae) |

|

|

(Muscidae) |

|

мухи |

мухи |

lidae) |

Ceratophyl- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(Callipho- |

(Sarco- |

|

lidae и др.) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ridae) |

phagidae) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Основные |

Малярий |

1. Simulium |

1. Culicoi- |

1. Phleboto- |

|

1. Tabanus |

1. Musca |

|

l.Calli- |

1. Wohl- |

1. Pediculus |

l.Pulex |

роды |

ные комары |

2. Odagmia |

des |

mus |

|

2. Hybo |

2. Muscina |

|

phora |

fahtria |

2. Phthirus |

2. Xeno- |

|

1. Anopheles |

3. Scon- |

2. Leptoco- |

2. Sergento- |

|

rnitra |

3. Fannia |

|

2. Lucilia |

2. Bercaea |

|

psylla |

|

Немалярий |

baueria |

nops |

myia |

|

3. Chrysops |

4. Stomo- |

|

3. Phormia |

|

|

3. Ctenoce- |

|

4. Booph- |

3. Lasiohc- |

|

|

4. Haemato- |

xys |

|

4. Proto- |

|

|

phalides |

|

|

ные комары |

|

|

|

|

|

||||||

|

2. Culex |

thora |

lea |

|

|

pota |

|

|

phormia |

|

|

4. Cerato- |

|

5. Gnus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

phyllus |

|

|

3. Aedes |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. Oropsylla |

|

|

4. Mansonie |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. Lepto- |

|

|

5. Culiseta |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

psylla |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Иксодовые и гамазовые клещи переносят почти вес группы возбудите лей (вирусы, риккетсии, бактерии, спирохеты); комары — основных кате горий простейших, бактерий и вирусы; москиты — простейших и вирусы.

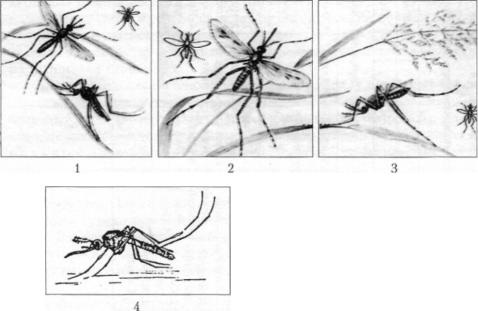

Комары. Комары рода Anopheles являются переносчиками малярий ных плазмодий, различных вирусов, филярий. В своем развитии они про ходят 4 стадии: яйцо, личинка, куколка и имаго (окрыленные комары). В стране встречается 16 видов малярийных комаров (рис. 9).

Отличительной особенностью малярийных комаров является наличие на крыльях нескольких темных пятнышек, тогда как у немалярийных (род Culex) их нет. При посадке малярийного комара тело его по отношению к плоскости образует острый угол, а тело немалярийного комара расположе но параллельно поверхности.

Самцы питаются растительными соками, самки — кровью человека и животных (за один раз они поглощают 1—3 мг крови). Поэтому переносчи ками возбудителя малярии могут быть только самки. После кровососания самка улетает в затемненное место, оставаясь там до окончания процесса пищеварения и созревания яиц. За один раз самка откладывает 120—150 яиц. Яйца продолговатой формы, длиной 0,6—0,8 мм, располагаются по одиночке. Продолжительность формирования личинки в яйце зависит от температуры. Личинки могут развиваться в водоемах с температурой 7— 33°С и в спокойном состоянии располагаются параллельно поверхности воды. После четырех линек личинка превращается в куколку, которая име-

Рис. 9. Комары : / — комар-пискун; 2 — комар жгучий; 3 —комар малярийный; 4 —

немалярийный комар кулекс; 5— малярийный комар анофелес (по Чебышеву Н.В. с соавт.,1999)

«-^ 116

ет головогрудь и подогнутое под нее тонкое брюшко. Из куколки через 2,5— 4,5 сут (в зависимости от температуры воды) вылупляется окрыленный ко мар. Вылупившиеся комары сутки находятся у места выплода, затем уда ляются на 2—5 км в поисках объекта для питания. В среднем развитие ко мара от яйца до взрослой особи длится 15—60 дней. За лето в средних ши ротах появляются 3—4 поколения комаров, на юге — 6—8. Комары зимуют в стадии имаго (оплодотворенные самки), личинки — в пещерах, норах, дуплах деревьев, подвалах, жилых квартирах, на лестничных клетках.

Наибольшую эпидемиологическую опасность у нас в стране представ ляют Anopheles maculipennis (с пятью подвидами). В организме комара плаз модий проходит половой цикл: макро- и микрогаметоциты (поступившие из организма гаметоносителя) копулируют, превращаясь последовательно в оокинету, ооцисту и спорозоиты. Продолжительность спорогонии зави сит от температуры окружающей среды, которая не должна быть ниже +16°С. Местами выплода малярийных комаров являются хорошо прогреваемые водоемы с растительностью и спокойной поверхностью.

Время вылета комаров с зимовок и уход их на зимовки зависят от кли матических условий местности, а также погодных условий. Перезимовав шие оплодотворенные осенью самки весной откладывают яйца, которые дают начало первому поколению комаров. С вылетом первого поколения начинается сезон заражения комаров от больных малярией. Перезимовав шие самки, как правило, эпидемиологической роли не играют.

Продолжительность жизни самцов составляет около 2 нед, у самок ле том — до 3 мес и более, а в период зимования — до 9 мес.

На человека и животных малярийные комары нападают в основном в вечерние и ночные часы.

Кроме малярии, комары являются переносчиками ряда возбудителей инфекционных болезней, среди которых наибольшее значение принадле жит вирусным, некоторым бактериальным инфекциям, в тропиках и суб тропиках передают гельминтозы (филяриитозы). По данным ВОЗ, насчи тывается около 150 вирусов, передаваемых комарами. Из этого числа более 50 вирусов могут поражать людей. В Африке и Южной Америке комары являются переносчи ками желтой лихорадки и лихорадки денге; в Юго-Восточной Азии — геморрагической ли хорадки; в США — ряда энцефалитов.

Комары могут сохранять вирусы в своем |

|

теле пожизненно, но чаще в течение несколь |

|

ких дней. При благоприятных условиях (тем |

|

пература не ниже 20—25°С) вирусы могут раз |

|

множаться в теле комара. В условиях умерен |

|

ного климата вирусы погибают в организме |

|

насекомых в течение зимы. |

|

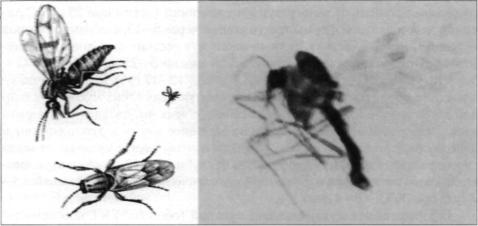

Москиты. Это мелкие кровососущие насе |

|

комые длиной 1,3 — 3,5 мм (рис. 10). Они оби- |

Рис. 10. Москит |

< ^ 117 < ^ |

|

тают на всех континентах в зонах тропического, субтропического и реже уме ренного климата. В отличие от комаров москиты для своего развития не нуж даются в воде. Кровососами являются самки, а самцы питаются соками рас тений. Местами развития москитов служит влажный разлагающийся орга нический субстрат. В населенных пунктах их выплод происходит в подполь ях, кучах мусора, камнях. В природных условиях — в норах диких животных, в гнездах птиц, дуплах деревьев, пещерах. Как и комары, москиты — сумереч ные насекомые. Их активный лет и нападение на добычу наблюдаются перед самым заходом солнца и в первые часы после захода. Днем они прячутся в затененные места. Кровососание длится 1—2 мин. Продолжительность жиз ни самки — 3 нед, самца — 2 нед. Укусы москитов вызывают сильный зуд. На коже образуются папулы, а на месте расчесов могут возникнуть нагноения.

Москиты являются переносчиками возбудителей кожного и висцераль ного лейшманиоза, а также лихорадки паппатачи.

Мошки . Мелкие кровососущие насекомые, напоминающие мух (рис. 11). Длина тела 2—3 мм. Кровососами являются самки, ротовой аппа рат которых колюще-сосущего типа. У самцов, питающихся растительны ми соками, ротовой аппарат частично редуцирован.

Цикл развития включает четыре фазы: яйцо, личинка, куколка, имаго. Местами развития мошек являются ручьи, реки с быстротекущим течени ем. Самки откладывают яйца на пред меты, погруженные в воду или посто янно ею омываемые (камни, раститель ность). Развитие яиц длится 4—15 дней в зависимости от температуры воды. Продолжительность жизни самок — 1— 2 мес, самцов — 1—2 нед. За это время самки могут отложить яйца до 5 раз.

|

В основном мошки нападают на |

|

добычу на открытом воздухе, причи |

|

няя людям и животным сильные стра |

|

дания. У людей, работающих на откры |

|

том воздухе, резко снижается произво |

|

дительность труда, скот снижает удои, |

|

а отдельные особи могут даже погиб |

|

нуть. Слюна мошек оказывает токси |

|

ческое действие. На месте кровососа- |

|

ния у человека появляется отек, может |

|

повыситься температура тела. |

|

Мошки могут переносить некото |

|

рые филярии, вирусы, спирохеты, воз |

|

будителей туляремии, сибирской |

Рис. 11. Мошки |

язвы, онхоцеркоза. |

^118

Мокрецы. Мелкие насекомые, длина тела которых не превышает 4 мм (рис. 12). Среди этого семейства имеются как кровососущие, так и некрово сосущие виды. Эпидемиологическое и эпизоотологическое значение име ют те виды насекомых, самки которых питаются кровью теплокровных животных. Кровососущие мокрецы распространены во всех ландшафтных зонах России. Наиболее многочисленны они в лесной зоне, где иногда со ставляют преобладающую часть гнуса. Местами выплода мокрецов явля ются влажная почва по берегам водоемов и заболоченных мест, водоемы с высоким содержанием минеральных солей, загрязненные органическими остатками, а также жидкий навоз. Окрыленные мокрецы концентрируются в растительности, норах, пещерах. В поисках добычи могут пролетать 300 м и более. Основными условиями, способствующими высокой активности мокрецов, является сочетание благоприятной температуры воздуха с отсут ствием ветра. Они являются сумеречными насекомыми, и наибольшая их активность проявляется рано утром и вечером.

Укусы мокрецов болезненны, поскольку самка вводит в ранку слюну, содержащую токсические вещества. На месте укуса образуется покрасне ние и отек. Массовое нападение этих насекомых приводит к резкому сни жению производительности труда людей, а также продуктивности скота.

Из мокрецов были выделены вирусы японского энцефалита и восточноамериканского энцефалита лошадей, возбудитель туляремии.

Слепни. Это средние или крупные кровососущие мухи с крупной голо вой, большими ярко окрашенными глазами. Относятся к семейству Tabanidae и широко распространены по всей территории России. Имеют одногодичный цикл развития. Взрослые особи держатся обычно вблизи водоемов и болот. Сосут кровь только самки, самцы питаются соком цветов и деревьев. Продолжительность жизни слепней не превышает месяца. В средних широтах они многочисленны в июне и июле. Наиболее активны в жаркие солнечные дни. Укусы слепней болезненны. Своим хоботком насе-

Рис. 12. Мокрец жгучий

119

комое прокалывает в коже довольно глубокую ранку, в которую вводит слю ну, обладающую раздражающим действием. Крупный слепень поглощает 0,2—0,3 мл крови.

Слепни не являются специфическими переносчиками. Возбудители различных инфекционных болезней передаются ими механическим путем при кровососании. Слепни сохраняют способность передавать возбудите ля в течение 2—3 сут после заражения. Доказана роль слепней в передаче туляремии, сибирской язвы, трипаносоматоза верблюдов и лошадей.

Мухи. В нашей стране в различных климатических зонах встречается более 80 видов мух. Различают эндофильных, обитающих в жилище чело века, и экзофильных, или синантропных (sin — вместе, anthropos — чело век), обитающих вне помещений, но около человека. К первым относят ком натную муху, ко второй группе — домовую и малую комнатных мух, синюю падальную и др. Они являются механическими переносчиками возбудите лей инфекционных заболеваний, таких как брюшной тиф, паратифы, шигеллезы, полиомиелит, гельминтозы, дифтерия, туберкулез и др. Мухижигалки являются кровососущими механическими переносчиками возбу дителей туляремии, сибирской язвы и др.

Период активной жизнедеятельности мух в средней полосе составляет 6—7 мес (апрель—октябрь), на юге — до 10—11 мес. Сезонное распростра нение характеризуется двумя подъемами — весенне-летним и летне-осен ним (в жаркий период наблюдается летняя депрессия, связанная с пересы ханием субстратов, в которых развиваются личинки). Основными местами выплода являются гниющие отходы различного происхождения (экскре менты человека, животных, птиц и отходы мясной, рыбной промышленно сти).

Мухи проходят в своем развитии 4 фазы метаморфоза: яйцо—личин ка—куколка—взрослое насекомое (имаго). Яйцо мух беловато-сероватого цвета, овально-цилиндрической формы, размер — 1,2 мм. За свою жизнь комнатная муха может отложить до 600 яиц, кучками по 100—150 шт. Срок созревания зависит от температуры и влажности (летом при 25—35°С ли чинки червеобразной формы вылупляются через 8—12 ч, осенью и весной

— при 6°С через 3—4 дня). Тело личинки мух состоит из головы и 13 сег ментов. Продолжительность личиночной стадии 5—25 дней (при 36°С — 3 сут, при 20—25°С — 7—9 сут, при 16—18°С — 12—17 сут), линяют личинки 3 раза. Личинки концентрируются в поверхностных слоях мусора (толщи ной до 25 см) и в поверхностном слое выгребных ям, питаясь ее содержи мым. Заканчивающие развитие личинки менее влаго- и теплолюбивы и поэтому переползают из жидких отбросов в почву (могут уползать от места своего развития до 10 м) и зарываются на глубину до 10 см, где и окуклива ются. Развитие куколки в умеренной климатической зоне продолжается 5— 7 сут (при 36°С — 3—4 дня).

Оформившаяся муха оставляет пупарий (оболочку) и с помощью го ловного пузыря пробивается на поверхность почвы. У мухи, вышедшей из пупария, брюшко короткое, крылья сложены, покровы мягкие, светлого

^ 120 ^

цвета. Через 1—2 ч покровы ее темнеют, и муха приобретает способность летать по направлению запахов пищи.

Комнатная муха, являясь постоянным и повсеместно распространен ным обитателем жилья человека, наиболее часто соприкасается с его пи щей. Одновременно она связана с фекалиями человека и другими опасны ми в эпидемиологическом отношении субстратами. Ее большая роль в пе редаче инфекций (кишечных) определяется тем, что она по своей числен ности превосходит во много раз численность всех других видов синантропных мух, встречающихся в окружении человека. Эти виды мух представля ют меньшую по сравнению с комнатной мухой эпидемиологическую опас ность. Однако, скапливаясь во дворах, на рынках и в других местах откры той продажи пищевых продуктов, они также могут играть роль в передаче и распространении кишечных инфекций.

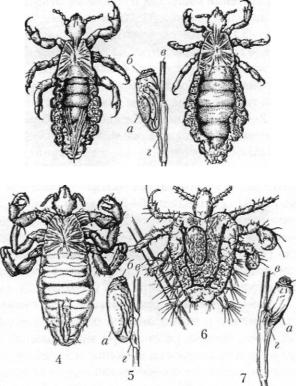

Вши. Отряд кровососущих насекомых, насчитывающий около 200 ви дов. Являются постоянными эктопаразитами человека и млекопитающих (рис. 13). Основные признаки: тело овальное или продолговатое, уплощен ное в спинно-брюшном направлении; окраска серовато-коричневая, у осо бей, напитавшихся кровью, от красноватой до черной; ротовой аппарат ко люще-сосущий; брюшко состоит из 9 члеников, задний конец у самок двулопастной, у самцов закруглен; лапки заканчиваются серповидными когот-

Рис . 13. В ш и человека: 1 — г о л о в н а я в о ш ь ( с а м е ц ) ; 2 — я й ц а г о л о в н о й в ш и ; 3 — головная в о ш ь (сам ка); 4 — платяная вошь (са м е ц ) ; 5 — я й ц а п л а т я н о й вши; 6 — л о б к о в а я вошь; 7 — я й ц а л о б к о в о й в ш и : а) яйцо; б) крышечка яйца; в) волос; г) приклеиваю щее вещество (по Павлов

скому Е.Н.)

1 2 3

б

< ^ 121 ^ь»

ками, напоминают по форме клешню и служат для закрепления на волосах и одежде. Самцы обычно мельче самок. Вши яйцекладущие. Яйца (гниды) продолговато-овальной формы (1,0—1,5 мм длиной), сверху покрыты плос кой крышечкой, желтовато-беловатого цвета, прикрепляются нижним кон цом к волосу или ворсинкам ткани выделениями самки во время кладки. Неполовозрелые стадии — нимфы — отличаются от взрослых меньшими размерами. На всех стадиях развития, кроме яйца, сосут кровь хозяина.

Головная вошь относится к роду Pediculus, длина тела самки 2,1 — 3,5 мм, самца 2—3 мм, по бокам членики брюшка (фестоны) разделены глу бокими вырезками. Головная вошь живет и размножается в волосистой ча сти головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Питается каж дые 2—3 ч. Развитие яиц происходит в течение 5—9 дней, личинок — 15— 17 дней. Продолжительность жизни взрослых особей — 27—30 дней. Самка откладывает ежедневно 3—7 яиц, за всю жизнь — от 38 до 120 яиц. Очень чувствительны к изменению температуры и влажности, при понижении тем пературы развитие замедляется, при +20°С самка перестает откладывать яйца и развитие личинок приостанавливается. Вне тела хозяина погибает через сутки. Заражение людей вшами происходит при контакте с завшив ленными лицами, например при общении детей в коллективах ДДУ, интер натов, лагерей, в переполненном транспорте, при совместном пользовании одеждой, постелью, расческами и т.д.

Платяная вошь, как и головная, относится к роду Pediculus , по внеш нему виду похожа на нее, только крупнее. Длина тела самки — 2,3—4,75 мм; самца — 2,1—3,7 мм, окраска более светлая, вырезки между фестонами брюш ка менее глубокие; коготки на лапках более широкие, серповидные. Платя ная вошь живет в складках белья и платья, в швах, где и откладывает яйца, приклеивая их к ворсинкам ткани; яйца могут приклеиваться также к воло сам на теле человека, кроме головы. Питается 2—3 раза в сутки; насыщает ся за 3—10 мин, единовременно употребляет крови больше, чем головная. Ежедневно откладывает около 10 яиц, в течение жизни — около 200. Яйца развиваются в течение 7—14 дней, личинки — 14—18 дней. Средняя про должительность жизни взрослых особей — 34 дня, максимально — 46 дней. Оптимальная температура развития платяной вши на 2—4°С выше, чем у головной, и составляет 30—32 °С; при 25—30°С могут голодать 2—3 дня, а с понижением температуры до 10—20°С — около недели. Все стадии разви тия, включая яйцо, очень чувствительны к температуре выше +37°С. Сухой жар (47—50°С) вши переносят 10 мин, а затем гибнут. Это используется при дезинсекции одежды. Пониженные температуры и высокую влажность вши переносят лучше (при -13°С сохраняют жизнеспособность до 7 дней).

Лобковая вошь, или площица. Это самая мелкая из вшей человека. Строение ног и тела позволяет площице удерживаться на коротких волос ках лобка, бровей, ресниц. При значительной численности насекомые мо гут распространяться на всей нижней части туловища, особенно на животе, где в результате их кровососания надолго остаются характерные синюшные следы. Лобковая вошь малоподвижна, обычно остается на месте, погрузив

^ 122 ^