Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdfСезонные церемонии в Азербайджане связаны с названиями, смыслом и содержанием, которыми народ наделял времена года, месяцы и дни. Например, конец февраля и первую декаду марта в народе называли боз ай (серый месяц) (алачалпо, чыхчёмбяль), апрель – лейсан (ливень), май – аглар-гюляр

(смеется-плачет), июнь – вайняне (ой бабушка!), июль – горабиширян (месяц, когда поспевает виноград), август – гуйругдонан (когда затвердевает курдюк), эльгован, сентябрь – сол-ан (увядающий), ноябрь – гыровдюшен (когда появляются первые заморозки).

Сдревних времен в ноябре проводили церемонию Кёвсядж байрамы,

ав период с 22 декабря по начало февраля (бёюк чилле) – церемонию сямяни биширмя (приготовление пророщенного зерна). Собравшись вместе, женщи-

ны пели песню «Сямяни, сахла мяни, ильде гёярдярям сяни» (Пшеница, хра-

ни меня, ежегодно я буду проращивать тебя). В дни кичик чилле, незадолго

до праздника Новруз, проводили церемонию Хыдыр Няби. Каждый вторник «пасмурного» месяца, в частности, в последний вторник, вечером устраивали праздничные веселья, разжигали костры, вокруг которых организовывали различные игры, пели песни, ставили представление Кёс-Кёса (История азербайджанской литературы, 2004. C. 98). Такие сезонные церемонии, как вызывание дождя, солнца и др., были тесно связаны с хозяйственной жизнью и бытом народа.

Бытовые церемонии в Азербайджане богаты образцами устного народного творчества. Желания человека иметь детей, увеличивать свой род, ухаживать за ребенком и прочие семейно-бытовые вопросы сопровождались поговорками, баяты и песнями. В праздничные дни в честь девушек на выданье устраивались особые ритуалы, а также проводились церемонии гызгёрмя (когда сваты приходили посмотреть на девушку), гызбяйянмя (когда сваты присматривали девушку), эльчилик (сватовство), нишан (обручение).

В устном народном творчестве трудовые песни занимают особое место. Самыми завершенными и широко распространенными образцами песен отрудеявляютсяпесниоземлепашце– холавары исвязанныесовцеводством песни саячы, содержание которых обуславливалось сутью работы, нелегким трудом, а также настроением пахаря, погонщика, пастуха. В холаварах па- харь-скотник повествует о своей жизни и одновременно с этим расхваливает своих быков, обращается к ним с ласковыми словами, чтобы работа шла споро. Ежегодно, в пору массового окота овец, пастухи ходили по селам, исполняя обряд саячы, и пели сая.

Баяты – один из наиболее древних и распространенных жанров устного народного творчества. Этот жанр выражает чувство тревоги, внутренние переживания людей. Основные лирико-психологические моменты духовной жизни – любовь, тоска, горечь разлуки, надежда, страдания и боль, рожденные утратой ближнего, любовь к родине и семье, дружба, страсть, горькие и приятные воспоминания и пр. образно оформлены в баяты художественными приемами (История азербайджанской литературы, 2004. C. 173). Баяты состоят из четырех строк, а каждая строка – из семи слогов. Система рифмовки, как правило, бывает в форме а-а-б-а. Исторически в тюркоязычной поэзии особое внимание обращалось на так называемые джинасы. Поэтому неслучайно, что существуют многочисленные баяты, рифмы которых составляют джинас. Еще одна форма баяты – та их разновидность, в кото-

550

рой рифмуются только первые две строки, которые, как правило, играют роль подготовки для выражения основного смысла.

Свадебные и траурные песни являются самыми широко распространенными видами церемониальных песен. Свадебные песни включают песни, исполняемые в связи со сватовством, обручением, выдачей дочери замуж, женитьбой сына, а также воспевающие преданность, верность, надежность, красоту и мужество.

Лирические народные песни являются одним из самых массовых жанров поэтического народного творчества и имеют своеобразную мелодию. По своему содержанию азербайджанские лирические песни подразделяются на любовные, общественные и семейно-бытовые.

В эпическом жанре фольклора особое место принадлежит легендам. По описываемому объекту и содержанию легенды носят космогонический, зоонимический, топонимический, религиозный, исторический, героический характер. Образцы наиболее древних легенд связаны с возникновением вселенной, мира и небесных тел. Этнонимические легенды («Огуз», «Баят»), зоонимические легенды о животных и птицах («Симург гушу», «Сямяндяр гушу», «Марал», «Гу гушу», «Гызыл илан», «Турадж», «Шанапипик», «Пярваня иле од», «Кяклик», «Хопхоп» и др.) отражают морально-этические ценности народа. С традиционными представлениями о горах, скалах, реках, водопадахсвязанытакиелегенды,как«Гум-гумдаш»,«Кёрдаш»,«Оглан-гыз дашы», «Даш гыз» и др. Топонимические легенды («Пери гала», «Сиязянь», «Бешбармаг дагы», «Сангачал», «Дедегюнеш» и др.) отражают традиционные представления азербайджанцев о возникновении названий различных мест, территорий, крепостей, гор, рек.

Один из видов азербайджанского фольклора – предания, как правило, состоят из совокупности информации о реальных лицах и событиях, происходивших в прошлом. Среди преданий, повествующих о племенах, народах, тотемах, кланах, есть ряд преданий, в которых содержится информация об Огузе, Баяте, Деде Горгуде, Алдеде (История азербайджанской литературы, 2004. C. 214). Среди жанров эпического фольклора особое место занимают сказки. В этих фольклорных образцах в фантастическом виде представлены жизненные проблемы, мечты и желания людей, в них отражены, в основном, надежда и оптимистичный взгляд на будущее. Сказки традиционно подразделяются на три группы: «волшебные», повествующие о животном мире,

и«бытовые» сказки. В волшебных сказках («Сказка о Кяль Гасане», «Тапдыг», «Сказка о Рейхан», «Джантыг», «Ибрагим», «Принц Муталиб», «Мелик Мамед и Мелик Ахмед», «Джелан-вятан», «Шемс-Гямяр» и др.) описаны древние мифические представления, согласно которым главный герой, отличающийся сверхъестественными качествами, считается носителем сказочного идеала. Сказки, повествующие о животном мире («Лиса и волк», «Голодный волк», «Друг должен быть честен с другом», «Лиса и аист», «Лиса

икуропатка» и др.), считаются наиболее архаичными образцами фольклора. Бытовые сказки («Три принца», «Подмастерье портного – Ахмед», «Бахчевод

иШах Аббас», «Целитель и ученик», «Плешивый», «Семеро братьев, одна сестра», «Мастер Абдулла», «Сирота Ибрагим». «Сказка Ильяса», «Сказка Дашдемира», «Заработанный манат» и др.) гораздо более близки к реально-

551

сти, общественным и бытовым проблемам (История азербайджанской лите-

ратуры, 2004. C. 229).

Пословицы и поговорки выражают мудрое поучительное содержание в компактной, завершенной художественной форме. Вот уже сотни лет, как народ передает из уст в уста, от поколения к поколению, такие незаменимые фольклорные образцы, как: «Пепел не собирается горкой», «Долг перед матерью – это долг перед Танры», «Из старого хлопка бязь не соткать», «Червь точит дерево изнутри», «Овца без пастуха достанется волку», «Ни на свадьбе танцует, ни на похоронах не плачет», «Пахарь хорош на пашне», «Кто не пашет и не сеет, тот плачет во время молотьбы» и др.

Под понятием народный театр подразумеваются яркие представления, сложившиеся на основе традиционных игр и церемоний. Сюда относятся церемониальные представления, атлетические игры, конные игры, кукольные представления, мистерии, яллы (вид коллективного танца), небольшие комические сценки. Народные драмы состояли из комедийных постановок, социальных и бытовых драм на основе сказок, дастанов, анекдотов и преданий, а также трагедий религиозного содержания (История азербайджанской литературы, 2004. C. 273). К народным драмам относятся драмы о трудовой деятельности (например, драмы саячы), представляемые на сезонных церемониях (Кёса-Кёса и др.), представления Килимарасы (кукольные представления «Пастух Тапдыг», «Шах Селим», «Лисица – хитрая сестрица» и др.), комические представления (комедия «Плешивый»), драмы о героизме, патриотизме и любви (меджлисы «Кёроглухан»), йуг – мистерии на религиоз- но-исторические темы, драмы общественного содержания («Ленивый брат», «Брат, который не любил сеять, не любил жать, а любил только есть» и др.), семейно-бытовые драмы («Желание старушки-бабушки», «Бабушка мальчика», «Три сестры»). Среди представлений, которые устраивали на площадях, важное место занимали скачки и другие конные состязания, выступления канатоходцев, фокусников, атлетические состязания борцов, атлетические игры

пехлеванов, фарсы.

Жанры азербайджанского детского фольклора разделяются на лирические образцы (лайла – колыбельные), охшама (ласкания), дилашма (форма скороворки), ойретме (обучения), детские песни, дузгю (похожие на первое слово предложения слова произносятся друг за другом), санама (считалки), оджешме (дразнилки), аджытма (произносят обидные друг для друга слова), долама (потешки), чагырыш (призывы и обращения), эпические (загадки, детские сказки и скороговорки) и драматические образцы (детские игры

ипредставления). Среди детских сказок различаются посвященные детям,

иаллегорические сказки (о животных, птицах, растениях и т.д.) (История азербайджанской литературы, 2004. C. 325).

Детские игры также подразделяются на две группы: подвижные и словесные. Подвижные игры обеспечивают физическую подвижность детей. В играх с вещами, связанными с трудовой деятельностью («Кирьмя», «Дясмалы вер» (отдай платок), «Султан», «Хяндяйя дюшмя» (не попади в яму), «Пулапул», «Гяляндяр, ай Гяляндяр», «Ашыг-гоз» и пр.), и в играх без вещей («Бянювшя», «Шянлик», «Энзели», «Эль усте кимин эли» и др.) слов меньше, чем в словесных играх («Бир гушум вар бир беля», «Дейинян тюлькю» и др.),

552

считалках, скороговорках и дразнилках (История азербайджанской литерату-

ры, 2004. C. 327).

Процесс создания дастанов в устном народном творчестве прошел несколько этапов. В первую очередь, следует отметить, что дастаны древней эпохи и средних веков являются составной частью общетюркского устного народного творчества. Дастаны, сформировавшиеся в более поздний период («Китаби Деде Коркуд», «Кёроглу» и др.), чрезвычайно богаты мифологическими образами и мотивами. Источники, отражающие историю и культуру тюркских народов, больше связаны с образцами устного творчества. Среди них особое место занимают огузнаме, являющиеся ли- тературно-историческими источниками, отображающими жизнь, борьбу

идуховный мир тюркского этноса при помощи художественных образов

икартин.

Понятие дастан в азербайджанском фольклоре охватывает эпически-ли- рические произведения, являющиеся продуктом творчества ашугов. Сюжет дастанов, основывающихся на принципе чередования стиха и прозы, пересказывается в форме повествования (пересказа). Лирические чувства героев, их страдания и волнения, печаль и радость, тоска и страсть, а также дейишме (стихотворные состязания ашугов) и баглашма (загадывание/разгадывание загадок) преподносятся слушателям в форме ашугских стихов (Азербайджанские дастаны, 2005. C. 6). Стихотворная часть дастанов является образцом прекрасных лирических стихов (Эфендиев, 1981. C. 222).

Ашугские дастаны подразделяются на:

–героические («Кёроглу», «Гачаг Няби», «Молла Нур», «Гачаг Кярям», «Гачаг Танрыверди», «Сеттархан» и др.);

–любовные («Гурбани», «Тахир и Зохра», «Мухаммед и Гюльэндам», «Шах Исмаил», «Асли и Керем», «Новруз», «Ашыг Гариб» и др.);

–семейно-этические («Алыхан-Пери», «Арзу-Гамбар», «Хороший и Плохой», «Леле» и др.). Во многих случаях в одном дастане находят отражение

илюбовные, и героические, и семейно-этические мотивы.

В азербайджанском устном народном творчестве важную роль сыграл институт озанов (тюркские сказители и певцы, сопровождавшие свое исполнение игрой на гопузе – предшественнике саза), сформировавшийся среди огузов. Создав многочисленные огузнаме, они в итоге сложили и такой величественный памятник, как «Китаби Деде Горгуд». Позднее сюжет дастана «Китаби Деде Коркуд» превратился в одну из тем письменной литературы, на основании этого дастана были созданы десятки легенд, преданий и сказок.

Начиная с раннего Средневековья, под влиянием ислама, вместо искусства озанов в Азербайджане начало формироваться искусство ашугов. Ашуги, будучи носителями традиционной культуры, развивали его на свадебных торжествах, народных праздниках, передавая из поколения в поколение, уделяя в этом творчестве широкое место народным песням и сказаниям, стихам, преданиям, повествованиям, смешным историям, дастанам и другим фольклорным образцам (История азербайджанской литературы, 2004. C. 477). Как и озаны, ашуги освоили такие качества и умения, как сочинение и исполнение песен, сложение дастанов, воспевание отваги огузских храбрецов.

553

Ашуги превратили трехструнный простой гопуз в девятиструнный саз, украшенный белым перламутром (Намазов, 2013. C. 69).

В развитии устного народного творчества и искусства ашугов значительную роль сыграли Гянджебасарская, Борчалинская, Эриванская, Ширванская, Карабахская, Дербентская, Тебризская, Урмийская, Хорасанская ашугские школы. Каждый из выдающихся представителей различных ашугских школ, в том числе Гурбани, Аббас Туфарганлы, Хясте Гасым, Сары Ашыг, Абдалкюлаблы Валех, Ашуг Алескер, Ашуг Гусейн Шямкирли, Ашуг Гусейн Бозалганлы, Молла Джума и др. сыграли важную роль в развитии азербайджанской поэзии, музыкального искусства, слагая стихи, дастаны и песни.

НАРОДНАЯ МУЗЫКА

Азербайджанская народная музыка, отображая мировоззрение, образ мышления, язык и душу народа и передаваясь из поколения в поколение, прошла многовековой путь развития и совершенствования. Одним из основных жанров азербайджанской традиционной музыки является мугам – многочастное вокально-инструментальное произведение. Мугам считается азербайджанской разновидностью практики музицирования, распространенной в культурах Ближнего и Среднего Востока. Несмотря на то, что азербайджанские мугамы близки по сути и содержанию к миру восточного мугама, они обладают рядом отличительных особенностей. Сведения о мугамах содержатся в произведениях выдающихся азербайджанских поэтов ифилософов.Так,впоэмеНизамиГянджеви«ХосровиШирин»перечислены названия восьми мугамов – «Раст», «Ушшаг», «Новруз», «Исфахани», «Хессари», «Рехави», «Ираги» и «Зирфкянд». В одной из газелей поэта ХIV в. Сеида Имадеддина Насими перечисляются названия таких мугамов, как «Ушшаг», «Новруз», «Раст», «Кучик», «Хусейни», «Чахаргях», «Бюзюрг», «Сегях», «Ираги», «Исфахани», «Зенгюля», «Мюбарригя», «Мюхалиф», «Шахназ».

Мугам составляетосновуазербайджанскойнародноймузыки.ВХIХ–на- чале ХХ в. в Азербайджане были широко распространены 12 мугамов – «Ушшаг», «Нава», «Бусялик», «Раст», «Эраг», «Исфахани», «Зяряфкянд», «Бюзюрг», «Зенгюля», «Рухани», «Хусейни» и «Хиджаз». В процессе развития и совершенствования некоторые мугамы превратились в шобе (часть мугама), а некоторые шобе, наоборот, стали самостоятельными мугамами. В результате этого мугамы «Раст», «Шур», «Сегях», «Шуштер», «Чахаргях», «Баяты-Шираз» и «Хумаюн» сформировались как семь основных ладов традиционной азербайджанской музыки.

Мугамы отличаются друг от друга по своей сути и характеру. Выдающийся азербайджанский композитор и теоретик музыки Узеир Гаджибеков дал своеобразную характеристику мугамам. Так, по его мнению, «Раст» пробуждает у слушателя отвагу и бодрость, «Шур» – веселье и лирическое настроения, «Сегях» – чувство любви, «Шуштер» – глубокую печаль, «Чахаргях» – волнение и страсть, «Баяты-Шираз» – печаль, а «Хумаюн» – чувство глубо-

кой скорби (Гаджибеков, 1965. C. 35).

554

Ансамбль народных инструментов

Азербайджанская ССР, г. Шемаха, 1936 г. Фото Е. Россикова

Архив Института археологии и этнографии НАНА

Мугамы исполняются как полностью – дестгях, так и по частям пев- цом-солистом – ханенде с инструментальным сопровождением или в виде сольных инструментальных произведений (на таре, кеманче и других инструментах). Возникновение, совершенствование и развитие инструментальных мугамов, считающихся вокально-инструментальным жанром азербайджанской музыки, связаны с исполнительским искусством ханенде (певцов) и сазенде (музыкантов). В тексте инструментальных мугамов («Хейраты», «Менсурия», «Семаи-Шемс», «Маани», «Эфшари», «Аразбары», «Хейдари», «Карабах шикястяси», «Кясмя шикесте», «Ширван шикестеси») используются такие стихотворные формы, как газели, баяты и гошма, в создании которых используются вязн – поэтический размер и гафия – рифма.

Основой всех мугамов считается «Раст». Будучи одним из основных 12 мугамов, составлявших в Средневековье основу музыки народов Востока, только «Раст» сохранился до наших дней. Неслучайно «Раст» иногда называют «матерью мугамов». Несмотря на то, что в процессе исторического развития средневековые мугамы изменили свою форму и строение, «Раст» сумел по сей день сохранить не только свое название и звукоряд, но и высоту своей тоники – майе. «Раст» состоит из следующих частей: «Майейи-Раст», «Ушшаг», «Хусейни», «Вилаети», «Эраг» и «Пенджгях».

555

Одним из больших мугамов и семи основных ладов в традиционной азербайджанской музыке является «Шур». По сравнению с «Шуром» начала XX в., в современном «Шуре» многие части не исполняются. Современный

«Шур» состоит из таких шобе, как Майе, Шур-Шахназ, Баяты-Кюрд, Ши- кестеи-фарс, Мубаррига, Семаи-шемс, Хиджаз, Сарендж, Нишиби-фераз.

Некоторые мастера в «Шуре» исполняют и такие малые части, как Буселик, Аширан, Шах Хатаи. Максимально сокращенный вариант дестгяха «Шур» включает в себя восемь обязательных в настоящее время частей: Бердашт,

Майе, Шур-Шахназ, Баяты-Тюрк, Шикестеи-фарс, Семаи-шемс, Хиджаз, Сарендж.

Мугам «Сегях» состоит из четырех частей: «Майейи-Сегях», «ШикястеиФарс», «Мюбарригя», «Эраг». Музыка мугама «Чахаргях» богата контрастными интонациями и в него входят части «Бердашт», «Майейи-Чахаргях», «Бесте-Нигяр», «Хисар», «Меалиф», «Герре», «Мюхалиф», «Менсурия», «Уззал», «Чахаргях аяг». Мугам «Шуштер» состоит из двух частей: «Май- ейи-Шуштер» и «Теркиб». Этот мугам прекрасно сочетается с ашугской музыкой.

Дестгях «Баяты-Шираз» (или «Баяты-Исфахан») состоит из восьми ча- стей(шобеигуше)–«Бердашт»,«Майейи-Баяты-Шираз»,«Нишиби-Фераз», «Зиль Баяты-Шираз», «Хаверан», «Уззал», «Дильруба» и «Баяты Шираза Аяг». В состав мугама «Хумаюн» входят части «Бердашт», «Майейи-Хума- юн», «Фели», «Шуштер», «Теркиб», «Уззал», «Кичик», «Месневи» и «Ху-

маюн аяг» (Бунъядов, 2007).

В настоящее время азербайджанская традиционная музыка включает в себя та-

кие мугамные дестгяхи, шобе

игюше,как«Карабахшикястяси», «Гатар», «Баяты-Эджем», «Баяты-Исфахан», «Баяты-Гад- жар», «Эфшари», «Баяты-Рад- же», «Баяты-Тюрк», «Бахтияри», «Бердашт» и др.

Мугам обычно исполняет трио, состоящее из тарзена (исполнитель на таре), кяманчачи (исполнитель на кяманче) и ханенде. В начале ХХ в. в Азербайджане стали действовать компании звукозаписи, которые, в первую оче-

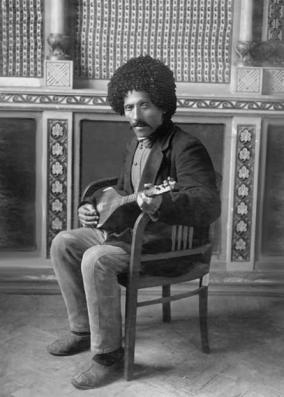

Ашуг Мамед

Азербайджанская ССР, г. Кировабад

(Гянджа). 1928 г.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

556

Ансамбльнаправляетсяк тойхане–меступроведениясвадьбы

Азербайджанская ССР, Дивичинский район, с. Пиребедиль, 1972 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

редь, начали записывать на грампластинки голоса исполнителей мугамов.

В1901 г. в Баку было открыто местное отделение Русского Императорского музыкального общества, в котором впервые в истории было записано на граммофонную пластинку исполнение мугама народным певцом Джаббаром Гаръягдыоглу в музыкальном сопровождении тарзена Гурбана Пиримова.

В1913 г. в Баку открылись отделения английской фирмы «Граммофон» и французских фирм «Пате» и «Спорт-Рекорд». В 1916 г. Киевское отделение фирмы «Экстрафон», помимо мугамов, записало на грампластинки первую азербайджанскую оперу – «Лейли и Меджнун» (автор У. Гаджибеков).

Смугамами тесно связаны произведения азербайджанских композиторов. Композитор Фикрет Амиров в 1948 г. своими произведениями «Шур» и «Кюрд-Овшары» заложил основу симфонического мугама.

Сдревних времен по настоящее время в Азербайджане на различных музыкальных собраниях (меджлисах) и кружках под руководством извест-

ных и профессиональных мастеров-учителей мугама изучались и распространялись закономерности и традиции искусства исполнения мугамов. В XIX–ХХ вв. Сеттар, Гаджи Гуси Нифталы оглу, Мешеди Иси, Алескер Ширин, тарзен Садыгджан, Джаббар Гаръягдыоглу, тебризец Абдулгасан хан Азер Игбал Солтан, Харрат Гулу, Махмуд ага, Мешеди Малик Мансуров, Ме-

557

шеди Джамиль Эмиров, Шамахылы Мирза Мухаммедгасан Исмаил оглу, Шекили Алескер, Абдулбагы Бюльбюльджан Кярбалаи Али оглу Зулалов, Вахаб бей, Сеид Шушинский, Кечячи оглу Мухаммед, Мешеди Мамед Фарзалиев, Ислам Абдуллаев, Фелекзаде Ширвани, Хамид Имангулу оглу Гурбанов, Алескер Абдуллаев и другие, создав школы мугама, сыграли важную роль в становлении школы исполнительского мастерства.

Народные песни, являющиеся наиболее древним и важным жанром му- зыкально-поэтического творчества азербайджанского народа, отражают его чистую, высокую мораль, внутренний мир, чаяния и надежды. Песенное творчество азербайджанцев включает в себя такие жанры, как трудовые песни («Зехметин ишыги», «Бичинчи негмеси»), исторические («Гачаг Наби», «Пияда Кёр-оглы»), лирические («Бу гелен яра бензер», «Ай, бэри бах», «Галанын дибиндэ» и др.), обрядовые, шуточные, церемониальные песни.

В соответствии с исторически сложившимися обычаями и традициями праздничные и свадебные торжества, а также траурные церемонии сопровождались пением определенных песен, большинство которых до сих пор распространены среди народа. К числу церемониальных песен относятся образцы народного творчества, которые поют во время сезонных церемоний и посвящены солнцу, огню, дождю и другим природным явлениям. Такие народные игры и театрализованные церемонии, как «Гюн, чых, Гюн, чых! Кехер аты мин чых!» или «Ягыш чагыр», «Хыдыр Ильяс», «Семени»,

«Коса-коса», сопровождались традиционными обрядовыми песнями. Текст таких песен состоял из баяты, являющихся наиболее распространенной формой устного народного творчества.

Такой жанр, как бытовые песни, в свою очередь отличаются по своему содержанию, форме и выражаемым чувствам. Они делятся на детские, юмористические, сатирические и лирические. Детские песни, в особенности колыбельные, которые матери пели своим детям, являются наиболее древним видом бытовых песен. Лири-

Ашуг Асад из Казаха на съезде

ашугов

Азербайджанская ССР, г. Баку, 1928 г. Архив Института археологии и этнографии НАНА

558

Съезд ашугов

Азербайджанская ССР, г. Баку, 1928 г. Архив Института археологии и этнографии НАНА

ческие песни являются наиболее богатым и прекрасным видом песенного жанра. Основное содержание таких песен, как правило, посвящено любви, восхвалению красоты возлюбленной, разлуке, печали, тоске. Характерными чертами песен, условно отнесенных к первой группе, являются широта мелодии, ритмичность, лад «Сегях», а печальные любовные песни, как правило, сопровождаются восклицаниями «ах!», «вай!», соответствующие ладу «Бая- ты-Шираз». Кроме того, лирические песни являются более сложными по форме. Им присущи форма куплета, а также сложная форма, напо-

минающая рондо, состоящая из двух частей, повторение вариантного обновления, секвентность. Песни на историко-эпические и героические темы также занимают важное место в песенном творчестве азербайджанцев. Как правило, они посвящены определенному историческому событию или народному герою, сыгравшему выдающуюся роль в жизни народа. В качестве примера этого жанра можно привести цикл песен, посвященных Кёроглу, его возлюбленной Нигяр, соратникам по борьбе.

Творчество ашугов и озанов считается начальным этапом в истории традиционной азербайджанской музыки и выделяется среди других видов народной музыки богатством жанров и форм. Искусство ашугов, будучи составной частью духовной культуры азербайджанского народа, выполняло функцию проводника чаяний народа, поэтому ашугов называли халг ашыгы (народный ашуг), хагг ашыгы (ашуг правого дела), устад (мастер) (Бунъядов, 1993. C. 72). Народный ашуг с сазом ходит по деревням, участвует в свадьбах, праздниках и торжествах, играет на сазе, слагает песни и дастаны (Сарывелли, 1971. C. 71). Искусство ашугов – это синкретическое искусство дополняющих друг друга игры на сазе, пения, танца и поэзии. Выступление ашуга сопровождается игрой на духовом инструменте

балабане.

Предшественниками ашугов были шаманы, варсаги, озаны, йансаги.

В ранее Средневековье признанием народа пользовались мастера-озаны, сни-

559