Фурсенко А. Американская революция и история США. 1978

.pdfmaker of American diplomacy. - In: Makers of American diplo macy. v. I. Ed. by F. J. Merli, Th. A. Wilson. New York. 1974, p. 1-23.).

Подобные обвинения, однако, выглядят бездоказательными и абсурдными. Как уже отмечалось, Франклин рекомендовал Банкрофта до того, как последний был завербован британской разведкой. Что же касается собственных связей Франклина и его встреч с английскими представителями во время пребывания в Париже, то они являлись составной частью дипломатических переговоров и были успешно использованы им в интересах США. Когда Франклин был назначен послом в Париж, ему исполнилось 70 лет. Жалуясь на нездоровье и усталость, он вскоре после подписания договора 1778 г. подал прошение об отставке, чтобы вернуться на родину. Однако конгресс США отклонил эту просьбу. Обвинение в том, что престарелый ученый и дипломат вел расточительный и легкомысленный образ жизни также носит голословный и клеветнический характер. Все, что нам известно, свидетельствует как раз об обратном. Франклин покорил французское общество своей подчеркнутой скромностью.

Каррей упрекает Франклина в том, что его слова расходились с делом (Ibid., p. 19-20.). Он критикует биографов Франклина за слишком доверчивое отношение к его письмам, нотам и заявлениям. Эта критика отчасти обоснована. Однако произвольное обращение с фактами и документами, как и вся концепция Каррея, не выдерживают критики. Его собственный подход отличается крайней тенденциозностью. Поэтому нет никаких оснований пересматривать оценку дипломатической деятельности Франклина и его роль в заключении франко-американского союза.

Признание Францией независимости США и подписание союзного договора 1778 г. имели важное международное значение. После того как Франция объявила войну Англии, к ней присоединилась Испания, а затем и Голландия. «В своей трудной войне за освобождение, - отмечал В. И. Ленин, - американский парод заключал... «соглашения» с одними угнетателями против других, в интересах ослабления угнетателей и усиления тех, кто революционно борется против угнетения, в интересах массы угнетенных» (Ленин В. 11. Поли. собр. соч.. т. 37, с. 56.) . Таким образом, в результате международного соперничества держав за раздел колониальных владений на стороне США оказалась целая коалиция держав, оказавшая им существенную помощь в борьбе за независимость.

Этой же тактикой дипломатия США воспользовалась и позднее в переговорах с Англией, когда решался вопрос о выработке мирного договора. В ходе войны парламент и британский кабинет не раз возвращались к обсуждению возможного соглашения со своими бывшими колониями в Америке. Этот вопрос, неоднократно подымавшийся до подписания франко-американского союза, всплывал при различных обстоятельствах и позже. Однако переговоры с Англией начались только после Йорктауна.

В 1781 г. Россия и Австрия предложили выступить посредниками между Англией и Францией. В дипломатических кругах Петербурга вопрос о русском посредничестве обсуждался еще с 1778 г., и на протяжении последующих лет царское правительство неоднократно возвращалось к этому вопросу. «В своих честолюбивых планах Екатерина II, - пишет П. П. Болховитинов, - не прочь была стать арбитром дел при заключении мира, который «будет обнимать все части обитаемого света»» (Болховитинов Н. Н.

Становление русско-американских отношений, с. 77.) . Впоследствии идея русского

посредничества вылилась в посредничество русско-австрийское. Англия и Франция приняли это предложение. Состоялись переговоры. Однако судьба мирного договора в конечном итоге решена была без посреднических услуг в результате непосредственных переговоров между воюющими сторонами

(История дипломатии, т. I. с. 396-397.).

В состав американской делегации, которой поручено было вести переговоры о мире, вошли Б. Франклин, Дж. Адамс и Дж. Джей. Они должны были руководствоваться договором 1778 г. с Францией и действовать совместно с ней. Согласно инструкциям, которые конгресс вручил американским делегатам, они могли подписать договор только при условии признания Англией независимости и суверенитета США. Остальные пункты могли быть включены в состав договора по усмотрению американских делегатов. Инструкция со всей определенностью подчеркивала, что переговоры надлежит вести с «ведома и согласия» французского правительства и что представителям США необходимо «в конечном счете руководствоваться его (французского правительства, - А.

Ф.) советом и мнением» (Stinchcombe W. С. Op. cit., p. 153-169.).

Как раз эта рекомендация была американскими представителями нарушена, и именно это позволило им, совершив дипломатический маневр, заключить выгодный для США договор с Англией. Адамс и Джей с подозрением наблюдали за поведением французского правительства, которое вовсе не было заинтересовано в быстром подписании договора. Ради своих эгоистических целей оно готово было поступиться интересами США. Американским представителям, в частности, стало известно, что, сговорившись с Испанией, Франция обязалась поддержать ее претензии на

земли западнее р. Миссисипи (Morris R. В. The peace-makers. The great powers and American independence. New York, 1970, p. 307 - 309.) . Франклин, который ко времени

начала переговоров в октябре 1782 г. уже прожил в Париже около пяти лет, считал, что американцы не могут пренебречь своим союзническим долгом перед Францией и в соответствии с инструкциями конгресса обязаны вести переговоры «с ведома и согласия» французских властей. Однако под давлением обстоятельств и энергичным нажимом своих коллег Адамса и Джея он присоединился к мнению последних и вместе с ними вступил в сепаратные переговоры с Англией. Американский историк Р. Б. Моррис приводит беседу Джея с Франклином, воспроизведенную им на основе переписки Джея.

- Имеем ли мы какое-либо основание сомневаться в доброй воле короля Франции? - спросил Франклин.

-Мы можем зависеть от Франции только в той мере, - ответил Джей, -

вкакой это необходимо, чтобы убедиться, что мы отделились от Англии. Но не в интересах Франции, чтобы мы стали великой и сильной страной. Поэтому они не захотят помогать нам в этом деле...

-Не собираетесь ли вы сознательно нарушить инструкции конгресса? - нажимал Франклин.

-Если мы не нарушим этих инструкций, - ответил Джей, - достоинству конгресса будет нанесен ущерб. Я не считаю, что мы должны совершенно отказаться от обязанностей по договору с Францией. Честь и интересы нашей страны требуют, чтобы мы не нарушали договора и следовали его условиям, по если мы станем полагаться на ее (Франции, - А. Ф.) любовь к свободе, ее восхищение в отношении американцев или ее заинтересованность и великодушие, мы будем опираться на предмет, чреватый поломкой, который рано или поздно порежет нам руки. Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите на судьбу Женевы и Корсики!

-Следовательно, - настаивал Франклин, - Вы готовы нарушить инструкции...

-Да, если инструкции вступают в противоречие с честью и достоинством Америки, я бы их нарушил! - не колеблясь, ответил Джей

(Ibid., p. 310.) .

Вступая в полемику с Франклином, Джей знал, что его представление

о«чести», «достоинстве» и «интересах» Америки получит поддержку в конгрессе. В письмах из Филадельфии от таких влиятельных делегатов, как Роберт Моррис, Роберт Ливингстон и других он черпал свою уверенность и смелость. Один из самых могущественных тогда представителей американского правительства Р. Моррис писал Джею: «...позвольте заявить

омоем полном удовлетворении и одобрении Вашего поведения в Европе. Все, кто имел возможность узнать, что случилось, преисполнены восхищения тем терпением, которое Вы проявили перед лицом трудностей и той твердостью, которая помогает Вам их преодолевать» (Р. Моррис - Д. Джею 3

января 1783 г. - Correspon dence and public papers of John Jay 1763-1826. v. III. Ed. by H. P. Johnston. New York, 1971, p. 13.) .

Таким образом, нарушая инструкции, Джей, а вместе с ним и активно его поддерживавший Дж. Адамс (Shaw P. The character of John Adams. Chapel Hill. 1976, chap. VII.), чувствовали за собой прочный тыл. Они добились того, что Франклин согласился вести переговоры независимо от французов непосредственно с английским представителем, специально присланным для этой цели в Париж. «Американские участники переговоров о мире, - пишет Р. Б. Моррис, - воспользовались факторами времени и пространства, чтобы оставить инициативу в своих руках и даже пренебречь унизительными инструкциями, которые, по их мнению, противоречили

национальным интересам» (Morris R. В. The treaty of Paris of 1783. - In: Fundamental testaments of the American revolution. Washington, 1973, p. 102.) . Не вполне ясно, что

«унизительного» было в инструкциях действовать совместно с Францией,

но то, что начатые делегацией США сепаратные переговоры были разумны и оправданы, не подлежит сомнению.

Следует признать, что американские делегаты умело воспользовались англо-французскими противоречиями и добились подписания выгодного для США договора. Англия была крайне заинтересована в том, чтобы договориться со своими бывшими колониями без участия Франции и пошла на значительные уступки. В конце октября 1782г. были начаты сепаратные англо-американские переговоры, а уже 30 ноября стороны подписали предварительное соглашение (Morris R. B. Peace-makers, p. 441 - 442.) . В Америке это известие было встречено ликованием.

Англия признавала независимость США и обязалась «как можно скорее» отозвать свои войска. Она сохранила за собой в Америке лишь Канаду, Ньюфаундленд и Вест-Индию. Англия пошла на уступки американцам, предоставив им право вести рыбную ловлю в прибрежных районах Канады и Ньюфаундленда, ранее закрытых для судов колонистов. Для Франции и Испании заключение англо-американского соглашения явилось неприятным сюрпризом, но им ничего не оставалось, как признать его, поставив под договором свои подписи. «Верженн был страшно зол на американцев за нарушение инструкций, - пишет У. Стинчкомб, - но реалистически подходя к делу, считал, что выгоды, получаемые Соединенными Штатами, были слишком велики, чтобы им могла что-либо

противопоставить дипломатия» (Stinch combe W. С. Op. cit., p. 196.).

Англия вынуждена была вернуть Испании о. Минорку и Флориду. Но она отклонила испанское требование о возвращении Гибралтара. Что же касается Франции, то ей пришлось удовольствоваться лишь восстановлением своего престижа в результате победы над Англией. Никаких территориальных претензий она реализовать не сумела.

20 января Англия, Франция и Испания подписали предварительное соглашение, а 4 марта Англия объявила о прекращении военных действий. В Америке текст соглашения был получен 13 марта, а И апреля конгресс США провозгласил прекращение войны. При обсуждении соглашения в конгрессе США Дж. Джей, Дж. Адамс и Б. Франклин подверглись критике со стороны ряда делегатов за то, что они нарушили инструкции и вступили в сепаратные переговоры с Англией (Ibid., p. 197-198. )Однако в этой критике было не столько недовольство поведением делегатов, сколько дань вежливости американскому союзнику - Франции. После внесения незначительных поправок в предварительное соглашение 3 сентября 1783 г. в Париже был подписан текст окончательного договора (The shaping of

American diplomacy, v. I. Ed. by W. A. Williams. Chicago, 1970, p. 35-36.). Он был

ратифицирован конгрессом 14 января 1784 г. и после обмена ратификационными грамотами 12 мая 1784 г. вступил в силу. Мирный договор с Англией юридически закрепил независимость США.

Глава десятая. ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ

Аллегорическое изображение победы США в войне за независимость. Рисунок Б. Франклина

Американская революция была неразрывно связана с преобразованиями конца XVIII в., происходившими также на европейском континенте. По времени она почти совпала с французской революцией, и исторически ее происхождение во многом объясняется теми же причинами. Поэтому в литературе часто сравнивают эти революции, и следует признать, что для такого рода сравнений имеются основания. Сопоставление американской и французской революций позволяет резче оттенить характер и особенности освободительного и революционного движения в Америке, лучше понять итоги, к которым оно привело.

Прежде всего следует подчеркнуть, что американская революция протекала в иных исторических условиях, чем французская. В то время как Франция была страной с глубокой исторической традицией и многовековой культурой, молодая Америка, или, вернее, английские колонии в Америке, были сравнительно недавно заселены, еще не успели обзавестись традициями и только начали создавать собственную культуру. Занимая территорию, приблизительно равную Франции, они имели в 10 раз меньшее население.

На протяжении 4 - 5 столетий, предшествующих революции, численность населения Франции держалась приблизительно на том же уровне - около 18 млн. человек. С середины XVIII в. она стала быстро увеличиваться и к 1789 г. достигла 26 млн. человек. Население возросло, появилась безработица, вводились новые налоги. Страна переживала серьезные экономические трудности. Одним из их проявлений был рост цен.

Французский историк Ж. Годшо утверждает, что в Америке существовала аналогичная ситуация и так же, как во Франции, важнейшей предпосылкой революции был так называемый «демографический пресс»

(CodechotJ. La prise de la Bastille. Paris, .1965, р. 20.) . Действительно, темпы роста

населения здесь были гораздо выше, чем в любой европейской стране. За одно столетие население увеличилось в несколько раз и к началу

революции составляло 2.2 млн. человек (Wells R. V. The population of the British

colonies in America before 1776. A surwey of census data. Princeton, 1975, p. 283 - 285.) . В

каждом поколении численность населения удваивалась, отчасти за счет притока новых иммигрантов, а отчасти за счет высокой рождаемости. «Американцы женятся рано, - отмечал французский дипломат Барбе де Марбуа, - и заводят как можно больше детей». Поэтому в семьях бывало по 5- 7 детей, а потомство одного человека нередко достигало 50 или даже

100 человек (Записка Барбе де Марбуа 1783 г. - Ministere des affaires etrangeres, Archives diplomatique. Paris (в дальнейшем - Archives). Memoires et documents. Etats Unis, v. 8, p. 29.).

Население быстро росло. Однако демографического пресса не существовало. За исключением кратковременного периода застоя, вызванного британскими репрессиями против Бостона, Америка в отличие от Франции не знала безработицы. Представители французской дипломатической службы отмечали, что в Америке, «несмотря на удивительный рост населения, постоянно слышны жалобы на недостаток рабочих рук» (Ibid., p. 29-31.) . Впоследствии этот вывод был подтвержден в обстоятельном исследовании Р. Морриса, показавшего, что на протяжении первых двух столетий своей истории Америка постоянно испытывала

нехватку рабочей силы (Morris R. B. Government and labor in early America. New York, 1946.).

Медаль в честь победы под Бостоном в 1776 г.

В отличие от Европы в колониях не было и продовольственной проблемы. Французский дипломат, посетивший в те годы Америку, писал: «В других странах половина населения умирала от голода, здесь страдают только те, кто вынужден платить фиксированную ренту в деньгах» (К. Жерар

-Ш. Верженну, 29 VII 1778. - Archives. Correspondence politique. Etats-Unis, v. 6, p. 20.) . Но

таких было немного. Накануне революции общая сумма фиксированной

ренты в колониях составляла 100 тыс. долларов. Для большинства американских колоний институт фиксированной ренты не имел реального значения и носил символический характер (Jameson J. The American revolution

considered as a social movement. Boston, 1956, p. 33; Тоlles F. B. The American revolution considered as a social movement: a re-evaluation. In: Causes and consequances of the American revolution. Ed. by E. Wright, Chicago. 1966, p. 263; Morris R. B. Government and labor in early

America, p. 45.) . Зарплата американского рабочего на 30-100% превышала заработок рабочего в Англии. Уровень жизни в колониях в среднем был значительно выше, чем в Европе.

Годшо утверждает, что так же, как во Франции, американской

революции предшествовал рост цен (Godechot J. La prise de la Bastille, p. 20.) . Он

ссылается на усиление налогового гнета в колониях после Семилетней войны и удорожание таких товаров, как патока, бумага, стекло, свинец и чай. Однако п это утверждение сомнительно. Во-первых, недовольство в колониях было вызвано не столько тяжестью новых налогов, сколько самим фактом их введения. В среднем общая сумма налогов на душу населения в колониях были в 26 раз меньше, чем в метрополии (Palmer R. Social and

psychological foundations of the revolutionary era. - In: The new Cambridge modern history, v. VIII.

Cambridge, 1968, p. 438.) . Во-вторых, какими бы важными статьями торговли ни были перечисленные товары, они все же не являлись предметами первой необходимости. Одним словом, экономическое положение в американских колониях было сравнительно благополучным п не напоминало того кризиса, который переживала Франция накануне революции.

Важный аспект происхождения обеих революций - их социальные корни, движущие силы. Что касается Америки, то эта страна не знала феодализма как системы. Ф. Энгельс отмечал, что история Америки началась «на более благоприятной почве... где нет никаких преграждающих путь средневековых развалин ... при наличии уже сложившихся в XVII веке элементов современного буржуазного общества» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 347. ). Поэтому, хотя и предпринимались попытки насадить феодальные отношения и созданы были феодальные институты, серьезного значения они все же не имели. В отличие от Франции, где размежевание сословий, обострение классовых и социальных противоречий носило классически выраженный характер, в Америке классовые конфликты были выражены слабее. Это обстоятельство связано с социальной пестротой населения, «эластичностью» классов и социальных групп. Кроме того, американская революция была антиколониальной. Поэтому размежевание сил за океаном происходило не только между различными классами и социальными группами, но и внутри их (Тоlies Р. В. Op. cit., p. 261-262.) , что характерно также для более поздних революций антиколониального типа.

Американская революция подняла на борьбу «низшие классы» - не имеющих собственности мастеровых, мелких ремесленников и бедных фермеров, составлявших многочисленную группу колониального населения

(Main J. Т. The social structure of revolutionary America. Princeton, 1965, p. 271-272. -

Значительную часть этой группы составляли негры-рабы. В 1770 г. негритянское население колоний насчитывало 460 тыс. человек. Негры были лишены каких бы то ни было прав и в силу специфики своего положения, несмотря на активное участие в войне за независимость, сыграли

ограниченную роль в революционных преобразованиях. (Фостер У. 3. Негритянский народ в истории Америки. Пер. с англ. М., 1965, с. 63-65; Аптекер Г. Американская революция 1763 -

1783. Пер. с англ. М., 1962, гл. 13). ). Именно «низы», враждебно настроенные по отношению к «владельцам собственности» и «джентльменам», занимавшим административные посты, были главной движущей силой революции. Важным проявлением политической активности масс стали разнообразные формы массового действия. Различные комитеты и массовые собрания принимали решения, шедшие гораздо дальше любых законодательных предложений. Это были органы народного правотворчества, в которых участвовали и неимущие, и лишенные права голоса. «Использование толпы и массовых собраний в качестве политического средства, - пишет М. Дженсен, - привело к серьезным изменениям в традиционной модели

политического действия» (Jensen M. The American people and the American revolution.- The journal of American history, 1970, June, p. 15.) . Наряду с «низшими слоями»

активное участие в революции принял «средний класс» - фермеры, купцы, ремесленники и лавочники. Эти люди - собственники средней руки - составляли около 2/3 белого населения (Мain J. T. Op. cit., p. 273.) .

Американская революция была восстанием против власти метрополии. Лозунг «Никаких налогов без представительства!», положивший начало движению в колониях, выражал протест против господства Англии. Это была война за независимость. Тем не менее следует решительно подчеркнуть, что в ходе войны с Англией население колоний разделилось. Это размежевание происходило по социальному признаку, в соответствии с интересами различных групп по таким насущным вопросам, как развитие торговли и промыш ленности, аграрная проблема и т. п. Редакция известного документального сборника «Формирование американской демократии» отмечает, что участники революции выступили решительно против политики Англии. «Но их побуждения только отчасти носили патриотический характер. В национально-освободительном движении они увидели счастливо подвернувшуюся возможность улучшить свое социальное и экономическое положение» (The making of American democracy, v. I.

Ed. By R. A. Billington, J. B. Loewenberg. S. Brookinier New York, 1960, p. 72.) .

Существенной чертой в поведении господствующей верхушки, захватившей контроль над освободительным движением, был тот факт, что американская буржуазия действовала в тесном союзе с земельной аристократией. Отношения этих двух групп были далеки от единодушия, но на данном историческом этапе их больше объединяло, чем разъединяло. В связи с этим Ж. Лефевр справедливо отмечал, что в Америке революция осуществилась «в общих интересах объединившихся аристократии и буржуазии». В этом, по его словам, американская революция была скорее похожа на английскую. «Французская революция, - писал Лефевр, - была

совсем другой» (Lefebvre G. Revolution francaise dans Fhistoire du monde. - In: Etudes sur la revolution francaise. Paris, 1954, p. 321.).

Действительно, американская и французская революции сильно отличались друг от друга. Они происходили на разных и весьма удаленных друг от друга континентах. Что бы ни говорили теперь сторонники доктрины «атлантизма» в стремлении обосновать историческую общность

стран Западной Европы и Америки, в те времена Атлантический океан - гигантское водное пространство - скорее разъединял, чем сближал. Достаточно сказать, что французскому посланнику в США потребовалось тогда 65 дней, чтобы добраться до места своего назначения (Л. OTTO - А.

Монморану, 18 I 1788. -- Archives. respondance politique. Etats-Unis, v. 33, p. 11. ). Более

того, именно географический фактор сыграл немалую роль в том, что Америка добилась независимости и революция смогла победить. В то же время обе революции объединяла эпоха, основным содержанием которой было бурное развитие буржуазных отношений, смена феодального строя более прогрессивной капиталистической системой. Пользуясь выражением К. Маркса, «победа буржуазии означала тогда победу нового

общественного строя» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 6, с. 115.) .

Каждая революция несет в себе двойное начало. Она разрушает и создает. Обе революции знаменовали рождение новых буржуазных наций. Вместо разгороженных различными барьерами провинций и областей во Франции, разъединенных и плохо связанных друг с другом отдельных колоний в Америке возникли новые нации. Французская нация сложилась в XVI - XVIII вв., т. е. в основном до революции, которая сыграла роль заключительного аккорда в этом процессе. В Америке - скорее наоборот. Американский историк Е. Морган говорит, что «не нация родила

революцию, а революция родила нацию» (Morgan E. S. The birth of republic. 1763-

1789. New York, 1956, p. 101. ). Действительно, для образования американской нации существовали предпосылки, но только война за независимость превратила их в реальную возможность. Появилась новая нация, но процесс ее дальнейшего формирования продолжался, и ему предстояло занять еще несколько десятилетий. Американская революция носила ярко выраженный национально-освободительный характер, освободив колонии от гнета Англии и устранив тем самым препятствия на пути дальнейшего прогресса страны.

По тому, какую работу выполняет революция, судят о ее результатах и характере. Французскую революцию недаром называют Великой. Это название соответствует гигантским преобразованиям, которые она совершила. «Франция, - писал Ф. Энгельс, - разгромила во время великой революции феодализм и основала чистое господство буржуазии с такой классической ясностью, как ни одна другая европейская страна» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 259.) . Для борьбы с внутренней и внешней контрреволюцией потребовались колоссальные усилия. Нужно было разрушить старую систему и расчистить почву для нового строя. Эту задачу выполнила французская буржуазия, опиравшаяся на поддержку всего

народа (Манфред А. 3. Великая французская буржуазная революция 1789 - 1794. М., 1956, с.

99 - 104, 282 - 284; Lefebvre G. Op. cit., p. 323.) . Она встретила отчаянное

сопротивление старых классов, и, чтобы сломить его, потребовалась беспощадная диктатура якобинцев. Якобинская диктатура и выступления плебейских масс были вершиной революционного подъема во Франции. Американская революция не знала подобного рода явлений, ибо разрушение старого не требовало столь значительных усилий.

На смену якобинской диктатуре во Франции пришла термидорианская реакция. Американская революция не знала таких амплитуд. Но она тоже имела свой небольшой «термидор» - конституцию 1787 г. Аккредитованные при правительстве США представители французского двора с чувством удовлетворения отмечали, что это событие «бесконечно благоприятно для интересов королевства (т. е. Франции, -А. Ф.)». По мнению посланника Мустье, значение новой конституции было так велико, что он назвал ее «второй революцией». «Тот призрак демократии, которым прельстился народ, - писал Мустье, - сейчас иоценивая тенденции политического развития США, другой французский дипломат отмечал, что американская система все более и более приближается по своему типу к «выборной аристократии или даже смешанной монархии» (Л. Отто - А. Монморану, 20 X 1787;

25 XII 1789; 13 III 1790; Э. Мустье - А. Монморану, 2 II 1788; 25 V 1789; 5 VI 1789. - Archives. Correspondance politique. Etats-Unis, v. 32, p. 375 - 380; v. 33, p. 238; v. 34. p. 112, 158, 353; v.

35, p.66.) . Новый правопорядок игнорировал интересы «низших классов». В противоречие с Декларацией независимости, провозгласившей право каждого «на жизнь, свободу и стремление к счастью», конституция 1787 г. обходила молчанием вопрос об элементарных гражданских свободах. Только несколько лет спустя, под давлением массовых выступлений и под влиянием начавшейся революции во Франции, она была дополнена Биллем о правах, провозгласившим свободу слова, печати, собраний, вероисповедания, право на неприкосновенность личности, жилища и т. д. Конституция 1787 г. была шагом назад, она противоречила практике революционных лет, когда большинство политических решений предварительно широко обсуждалось. Конституционный конвент заседал при закрытых дверях, и выступления его участников не подлежали огласке. В свое время Ч. Бирд, анализируя состав конвента, показал, что он целиком состоял из представителей «высшего класса». Из 56 делегатов 50 были земельными и иными собственниками. Они были лично заинтересованы в организации новой системы власти и извлекли из нее максимальную выгоду, что же касается неимущих масс, то их отстранили от участия в

подготовке конституции (Beard Ch. An economic interpretation of the constitution of the United States. New York, 1913, p. 149, 151. 324.) .

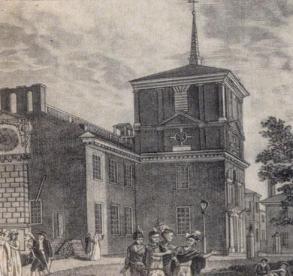

Филадельфия. Здание, где была принята конституция США Гравюра XVIII в.