- •1. Понятие криминалистики, её предмет, система, задачи, объекты и методы. Место криминалистики в системе юридических наук.

- •2. Понятие криминалистической идентификации, её объекты и виды.

- •3. Понятие криминалистической техники, её отрасли.

- •4. Понятие и критерии классификации технико-криминалистических средств.

- •5. Условия допустимости использования технико-криминалистических средств при производстве следственных действий в рамках законодательства Российской Федерации.

- •6. Процессуальные правила применения технико-криминалистических приёмов и методов работы с материальными следами преступления.

- •7. Правила применения технико-криминалистических приёмов и методов работы с материальными следами преступления.

- •8. Понятие трасологии и следа, критерии классификации следов в трасологии.

- •9. Понятие, признаки следов рук, приемы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия, исследования

- •10. Понятие и цели дактилоскопирования. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов.

- •11. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов ног, элементы «дорожки» следов ног и её криминалистическое значение.

- •12. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов транспортных средств.

- •13. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов орудий взлома.

- •14. Понятие, цели и виды трасологических экспертиз.

- •15. Понятие судебной баллистики, объекты баллистических исследований. Понятие и классификация огнестрельного оружия.

- •16. Следы выстрела, их классификация и криминалистическое значение. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела.

- •17. Основные направления баллистических исследований. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам. Определение места нахождения стрелявшего и дистанции выстрела.

- •18. Понятие письма и научные основы криминалистического исследования письма. Идентификационные признаки письма.

- •19. Признаки письменной речи, их классификация. Основные направления автороведческих исследований.

- •20. Понятие и классификация признаков почерка, факторы, влияющие на их формирование.

- •21. Подготовка материалов и назначение судебно-почерковедческой экспертизы.

- •22. Понятие и объекты технико-криминалистического исследования письменных документов, его основные задачи. Общие правила обращения с письменными документами.

- •23. Способы выявления и фиксации признаков материального подлога документа. Основные направления технико-криминалистического исследования письменных документов.

- •24. Понятие, задачи идентификации человека по признакам внешности. Характеристика элементов и признаков внешности человека, их классификация.

- •25. Описание внешности человека по системе словесного портрета. Основные направления исследования внешнего облика человека.

- •26. Понятие уголовной регистрации, её основные задачи и роль в раскрытии и расследовании преступлений. Классификация (структура) уголовной регистрации.

- •27. Понятие, задачи и система криминалистической тактики.

- •28. Понятие и виды тактических приемов. Критерии допустимости использования тактических приёмов при производстве следственных действий.

- •29. Понятие тактической операции и ее роль в раскрытии преступлений.

- •30. Понятие и классификация следственной ситуации, значение ситуационных факторов в расследовании.

- •31. Понятие и классификация криминалистической версии, её роль в раскрытии преступлений. Основные этапы построения версий.

- •32. Понятие и принципы планирования как организационного метода расследования. Этапы и элементы планирования.

- •33. Виды планов расследования. Вспомогательные (дополнительные) формы систематизации доказательственной информации.

- •34. Сущность, понятие, виды и этические нормы взаимодействия и производства следственных действий в ходе расследования.

- •35. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия и задачи, решаемые на каждом из них.

- •36. Особенности тактики других видов следственного осмотра (трупа, предметов и документов).

- •37. Тактика освидетельствования.

- •38. Понятие, сущность, задачи и виды допроса. Общие правила подготовки к допросу.

- •39. Тактика допроса свидетелей и потерпевших, особенности их допроса в различных следственных ситуациях (противодействие следствию, добросовестное заблуждение).

- •40. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, факторы, определяющие выбор тактических приемов их допроса.

- •41. Понятие очной ставки, ее цели и участники. Тактика подготовки к очной ставке.

- •42. Тактические приемы производства очной ставки.

- •43. Понятие, цели и виды обыска. Отличие обыска от осмотра места происшествия и выемки.

- •44. Тактика подготовки к производству обыска. Тактические основы обыска в помещении.

- •45. Особенности обыска на открытой местности.

- •46. Тактические особенности выемки.

- •47. Понятие и виды следственного эксперимента, условия его производства.

- •48. Тактические приемы следственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента.

- •49. Понятие и виды проверки показаний на месте. Подготовка к производству проверки показаний на месте.

- •50. Тактические приемы производства проверки показаний на месте. Оценка результатов проверки показаний на месте.

- •51. Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания и подбор объектов.

- •52. Особенности предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов, иных объектов.

- •53. Организация и тактические приемы предъявления для опознания. Оценка результатов предъявления для опознания.

- •54. Понятие и виды судебных экспертиз. Назначение судебной экспертизы по уголовному делу.

- •55. Виды заключений экспертизы. Оценка заключения экспертизы.

- •56. Понятие, задачи и структура криминалистической методики, её место в системе науки криминалистики, и связь с другими разделами.

- •57. Криминалистическая характеристика: понятие, элементы, роль в расследовании преступлений.

- •58. Структура и содержание частной методики расследования

- •59. Методика расследования убийств: криминалистическая характеристика и классификация. Обстоятельства, подлежащие установлению.

- •62. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования изнасилований.

- •64. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования краж.

- •65. Методика расследования грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика и классификация. Обстоятельства, подлежащие установлению.

- •66. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования грабежей и разбоев.

- •67. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования грабежей и разбоев.

- •68. Методика расследования мошенничества: криминалистическая характеристика и классификация.

- •69. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

- •70. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования мошенничества.

- •71. Особенности расследования мошенничества в отношении физических лиц.

- •72. Особенности расследования мошенничества в отношении юридических лиц.

- •73. Методика расследования присвоения или растраты: криминалистическая характеристика.

- •74. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению.

- •75. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования присвоения или растраты.

- •77. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования взяточничества.

- •78. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения автомобильного транспорта. Понятие и виды дорожно-транспортного происшествия.

- •80. Особенности производства отдельных видов следственных действий при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения автомобильного транспорта.

10. Понятие и цели дактилоскопирования. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов.

Дактилоскопирование - операция по получению оттисков пальцев и ладоней рук человека для возможности последующей его идентификации.

Перед тем как приступить к дактилоскопированию, рукописным способом заполняется бланк дактилокарты.

В бланке дактилокарты указывается:

пол дактилоскопируемого лица;

его фамилия, имя, отчество;

гражданство;

место рождения;

место регистрации, если это данные отсутствуют, делается соответствующая отметка;

место проведения дактилоскопирования

Дактилокарта должна быть подписана дактилоскопируемым лицом и лицом, составившим дактилокарту.

После того как бланк дактилкарты заполнен, перед началом дактилоскопирования необходимо сделать следующее:

согнуть лист дактилокарты по линиям перегиба в двух местах;

очистить поверхность рук дактилоскопируемого салфеткой, удалив пот и грязь с поверхностей на которые будет нанесена краска;

тщательно раскатать типографскую краску очень тонким слоем по стеклу.

Нанесение краски на поверхности ногтевых фаланг пальцев производится двумя способами:

Первый способ: нанесение краски на папиллярные узоры осуществляется путем прокатывания ногтевой фаланги пальца, по тонкому слою краски предварительно раскатанной по стеклу или листу бумаги.

Краска должна окрасить папиллярный узор подушечки пальца полностью, захватив при этом 3-4 папиллярные линии ниже межфаланговой складки.

Окрашивание папиллярных узоров должно быть полным, забивание краски в ложбинки между папиллярными линиями недопустимо.

Прокатка окрашенного пальца по соответствующему ему месту в бланке дактилокарты, осуществляется из неудобного положения кисти руки дактилоскопируемого в удобное для предотвращения смазывания узора при отрыве пальца от поверхности бумаги.

В случае отсутствия пальца на руке в дактилокарте на месте отпечатка делается соответствующая рукописная отметка.

При втором способе нанесения краски на поверхности ногтевых фаланг пальцев, папиллярные узоры окрашиваются с помощью дактилоскопического валика. Данный способ применяется как для дактилоскопирования живых лиц, так и для дактилоскопирования неопознанных трупов.

Как и в первом случае, краска должна окрасить папиллярный узор подушечки пальца полностью, захватив при этом 3-4 папиллярные линии ниже межфаланговой складки.

При этом способе визуально контролируется количество краски наносимой на папиллярные узоры, отпечатки пальцев при этом получаются более качественными.

11. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов ног, элементы «дорожки» следов ног и её криминалистическое значение.

Следы ног человека - это следы, которые отобразились на отдельных поверхностях материальных предметов в результате контакта с ними подошвенной части ступни человека.

В зависимости от того, что было непосредственным следообразующим объектом, различают следы босых ног, одетых в чулок или носок и следы обуви, а также отображение ног внутри обуви.

По следам ног можно судить об обстановке в момент совершения преступления и способе его совершения, о человеке (примерный рост, признаки походки, возраст, физические недостатки), о признаках обуви (размер, фасон), о направлении, скорости и характере движения и т.д. Следы ног можно использовать для идентификации человека или его обуви. По следам можно установить, как преступник проник на место происшествия и как покинул его.

Следы босых ног человека можно обнаружить визуально, физическим и химическим методами. Их применение проводится по аналогии с обнаружением потожировых следов рук.

После обнаружения следов обязательным элементом фиксации является описание их в протоколе, затем сразу проводится фотографирование. Только после этих способов применяются другие. Они приобретают доказательственное значение лишь при условии, если о применении их указано в протоколе.

Протокол осмотра места происшествия или другого следственного действия, при котором были обнаружены следы ног человека, должен содержать максимально полную информацию, относящуюся к следам.

При описании и фиксации следов ног (обуви) человека в протоколе осмотра места происшествия необходимо указывать:

• местонахождение следов, вид поверхности, на которой они обнаружены (грунт — глинистый, песчаный, сухой, влажный, снег; пол — деревянный, каменный, линолеум; ковровая ткань, обивка мебели и т. д.);

• вид следов (объемные, поверхностные; отслоения, наслоения; бесцветные, окрашенные; следы обуви, босых ног);

• количество (при фиксации дорожки следов нужно указывать, сколько пар следов в дорожке);

• расположение следов относительно окружающих предметов (ориентация проводится по сторонам света или относительно неподвижных предметов). При фиксации дорожки следов следует указывать, откуда они начинаются и куда направлены;

• элементы дорожки следов: длину, ширину шага, угол разворота стопы (положительный, отрицательный, нулевой), линию направления движения, линию ходьбы;

• характер и цвет вещества, которым образован след;

• размеры следов (общая длина следа, длина отображений подошвы, длина и ширина подметки, ширина промежуточной части, длина и ширина каблучной части, особенности строения подошвы, элементы рельефного рисунка; ширина отпечатка плюсневой части следа босой ноги, ширина свода и пятки);

• форму отпечатка носка обуви (острый, прямоугольный, удлиненный, круглый, широкий);

• форму отпечатка каблука (передний край — прямой, скошенный);

• рисунок подошвы, ее особенности (подковы, набойки, головки гвоздей), скошенность каблуков, маркировочные обозначения;

• наличие сопутствующих следов (костылей, трости);

• предметы и средства, использовавшиеся для фиксации следа, способ изъятия и упаковки предмета со следом или слепка;

• печать на упаковке, какие на ней сделаны надписи.

Закрепление и изъятие следов ног. Вообще, если это возможно, следы ног рекомендуется изымать вместе с объектами следоносителями (например, предметы мебели со следами запыленной обуви). В практике был случай изъятия кусков асфальтового покрытия железнодорожной платформы со следами обуви, образованными наслоениями крови.

Если изъять следы ног с предметом следоносителем (или его частью) не представляется возможным, то изымается сам след. Применяемые при этом методы определяются характером следа.

С объемных следов обуви изготавливаются слепки. Традиционным веществом для изготовления слепков со следов обуви является раствор гипса, точнее, водная взвесь порошка медицинского гипса. В случаях, когда объемный след наполнен водой, в него засыпается порошкообразный гипс, и раствор как бы готовится внутри следа (насыпной метод). Если воды в следе немного, используется комбинированный метод, сочетающий насыпной и жидкостной этапы, когда в след доливается раствор.

В слепок для прочности обязательно помещается арматура (например, часть деревянной рейки, размером несколько меньше следа), к которой крепится бечева для бирки.

Для поверхностных пылевых следов или следов, обнаруженных с помощью порошков, применяются следующие методы изъятия:

копирование следа на дактилоскопическую пленку, увлажненную фотобумагу, обработанную мелкодисперсной абразивной шкуркой резину

обработка следа 2-3 % раствор полимера в летучем органическом растворителе. Эти вещества с помощью пульверизатора наносятся на предмет- следоноситель и после улетучивания растворителя на объекте образуется эластичная пленка, в которую включено вещество следа. Данный метод эффективен при изъятии следов, образованных порошкообразными веществами или кровью.

электростатический метод. Применяется и для фиксации следов, оставляемых запыленными и грязными подошвами обуви на коврах и тканых покрытиях пола. Эти следы накрываются специальной металлизированной пластиной, размеры которой несколько превышают след. Через пленку подается заряд постоянного тока напряжением до 10 тысяч вольт. В результате частицы, образующие след, переносятся на нижнюю поверхность пленки.

Если на месте происшествия обнаружена дорожка следов, то по ней можно судить о направлении движения, скорости и характере передвижения, о росте, поле, физическом состоянии, о примерном возрасте передвигавшегося, о физических недостатках и т.д. Для этого необходимо исследовать и сопоставить элементы дорожки следов. В дорожке следов различают: линию направления движения, линию ходьбы, длину шага правой и левой ноги, ширину шага и угол разворота правой и левой ноги.

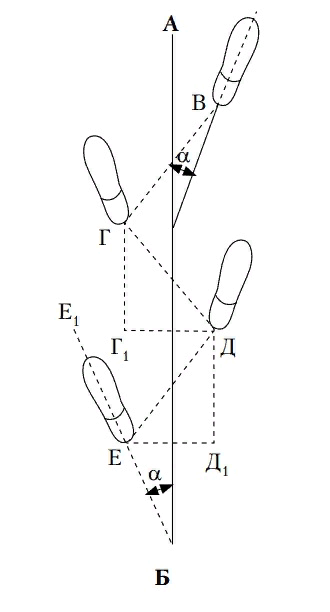

Линия направления движения (АБ на Рисунке) — линия, направленная в сторону движения и расположенная на равном расстоянии между следами правой и левой ноги.

Линия ходьбы (ЕДГВ на Рисунке) — ломаная линия, соединяющая последовательно центры следов пяток или каблуков правой и левой ноги.

Длина шага (Д1Д — длина правого шага; Г1Г — длина левого шага на Рисунке) — это расстояние между двумя последовательно оставленными следами ног по линии направления движения. Она измеряется раздельно для правой и левой ноги.

Ширина шага (Г1Д и ЕД1 на Рисунке) характеризует расстановку ног при ходьбе и определяется расстоянием между следами каблуков (пяток) левой и правой ног по линии, перпендикулярной направлению движения.

Угол разворота стопы (α на Рисунке) — угол разворота стопы, образуемый продольной осью следа и линией направления движения, дает представление о привычке при ходьбе ставить ступни ног параллельно одна другой, носками внутрь (отрицательный угол) или носками в сторону от линии направления движения (положительный угол).