- •1. Пищеварение и его организация.

- •2.Пищеварительные и непищеварительные функции желудочно-кишечного тракта.

- •3.Типы пищеварения.

- •4.Конвейерный принцип организации пищеварения.

- •5.Пищеварение в ротовой полости.

- •6.Жевание. Фазы и функции жевания. Роль зубов в механической обработке пищи.

- •7.Блок-схема рефлекса жевания.(Регуляция)

- •8.Методы исследования жевательного аппарата.

- •9.Слюноотделение. Функции слюны.

- •10.Регуляция слюноотделения. Морфофункциональная организация рефлекса слюноотделения.

- •11.Глотание. Фазы глотания. Продвижение пищевого комка из ротовой полости в желудок.

- •12.Пищеварение в желудке.

- •13.Секреторная функция желудка. Состав и функции желудочного сока.

- •14.Регуляция секреции желудочного сока

- •15.Фазы секреции желудочного сока, экспериментальные методы исследования.

- •16. Моторная деятельность желудка.

- •17. Виды моторики желудка, их характеристика.

- •18.Регуляция моторики желудка.

- •19.Регуляция секреции поджелудочной железы.

- •20.Фазы секреции поджелудочной железы. Влияние пищевых режимов на секрецию.

- •21.Желчеобразование, его регуляция. Состав и функции желчи.

- •22.Желчевыделение, его регуляция.

- •23.Пищеварение в тонкой кишке. Состав и функции сока тонкой кишки.

- •24. Регуляция кишечной секреции.

- •25. Полостной и пристеночный гидролиз питательных веществ.

- •26.Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •27.Всасывание воды и электролитов в тонкой кишке.

- •28.Всасывание продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов в кишечнике.

- •30.Функции толстой кишки и её роль в пищеварении

- •31.Непроизвольная и произвольная регуляция акта дефекации.

- •32.Роль микрофлоры кишечника в пищеварительных и непищеварительных функциях желудочно-кишечного тракта.

- •33. Функции печени.

- •35.Основной обмен. Факторы, определяющие величину основного обмена. Правило поверхности тела, относительность его применения.

- •36.Специфическое динамическое действие пищи.

- •37.Рабочая прибавка. Величины энергетического обмена в пяти основных профессиональных группах людей.

- •44. Характеристика теплоотдачи (физическая терморегуляция).

- •45.Центр терморегуляции. Регуляция изотермии.

- •46. Питание. Физиологические основы формирования чувства голода и насыщения.

- •47.Функции, состав и пищевая ценность компонентов пищевого рациона.

- •48.Теоретические основы питания. Принципы организации рационального питания.

- •49. Нормы питания.

- •50.Клиническое применение искусственного питания, его виды.

- •51.Общая характеристика органов выделительной системы.

- •52. Структурно-функциональная единица почек. Строение нефронов. Виды нефронов.

- •53. Кровоснабжения почек и нефронов. Юкстагломерулярный аппарат.

- •54. Процесс мочеобразования.

- •55. Клубочковая фильтрация. Фильтрирующая мембрана (фильтрационный барьер). Механизм образования и состав первичной мочи.

- •56. Измерение скорости клубочковой фильтрации.

- •57. Канальцевая реабсорбция. Локализация реабсорбции веществ в почечных канальцах. Пороговые и беспороговые вещества.

- •58. Механизмы канальцевой реабсорбции.

- •59. Определение величины реабсорбции в канальцах почки.

- •60. Канальцевая секреция. Локализация секреции веществ в почечных канальцах.

- •61. Механизмы канальцевой секреции.

- •62. Определение величины секреции в каналцах почек.

- •63. Осмотическое разведение и концентрирование мочи. Функционирование поворотно-противоточной множительной системы.

- •64. Мочевыведение, мочеиспускание. Количество, состав и свойства дефинитивной мочи.

- •65. Регуляция скорости клубочковой фильтрации.

- •66.Регуляция канальцевой реабсорбции.

- •67. Регуляция канальцевой секреции.

- •68. Гомеостатические функции почек:

- •69.Роль почек в осморегуляции.Роль почек в волюморегуляции.

- •70. Роль почек в регуляции ионного состава крови. Роль почек в регуляции кислотно-основного состояния .

- •71. Инкреторная функция почек. Роль почек в регуляции эритропоэза и гемостаза.

- •72. Роль почек в регуляции артериального давления .

- •73. Метаболическая функция почек. Экскреторная функция почек.

- •74. Непроизвольная и произвольная регуляция мочеиспускания.

- •1. Известно, что когда высшие животные и человек голодны, у них возникает слюноотделение при виде и запахе пищи, обсуждении процесса ее приготовления, т.Е. Раньше, чем пища попадет в рот.

- •2. При дегустации разных пищевых продуктов дегустатор предварительно ополаскивает рот дистиллированной водой, а затем тщательно пережевывает пищу.

- •3.Студент находится на экзамене. Он сильно волнуется. Во рту у него пересохло.

- •23. У животных в условиях хронического эксперимента была сформирована гипофункция коры надпочечников, в частности, их клубочковой зоны.

- •25. При обследовании пациента врач обнаружил у него повышенное артериальное давление (ад). После проведения дополнительного исследования у пациента была выявлена недостаточность кровоснабжения почек.

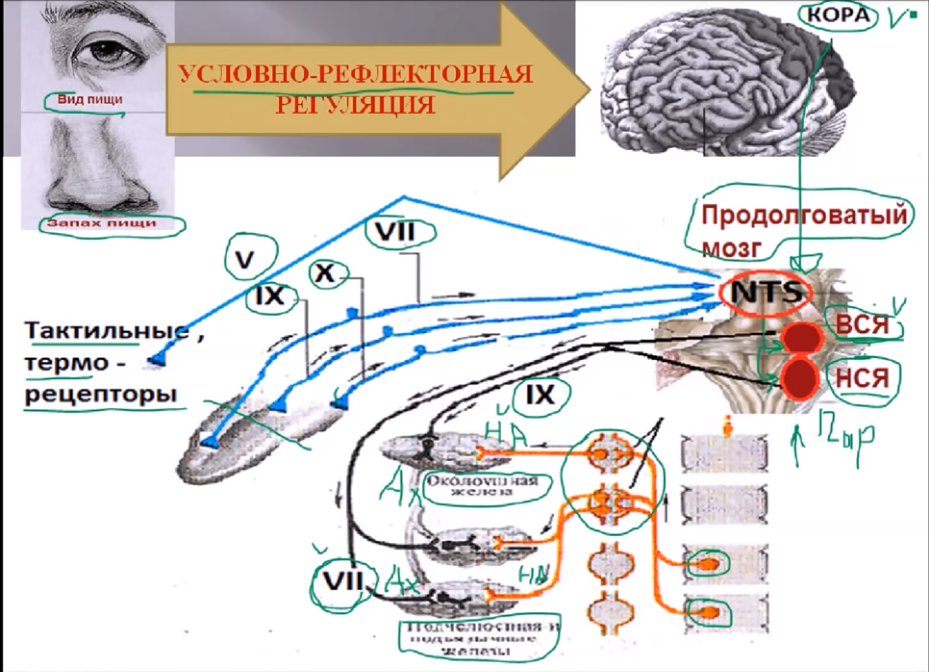

10.Регуляция слюноотделения. Морфофункциональная организация рефлекса слюноотделения.

Регуляция слюноотделения. Вне приема пищи небольшое количество слюны выделяют подъязычные, щечные и поднижнечелюстные железы человека. Прием пищи и связанные с ним факторы условно- и безусловнорефлекторно возбуждают слюноотделение. Латентный период слюноотделения зависит от силы пищевого раздражителя и возбудимости пищевого центра и составляет 1—30 с. Слюноотделение продолжается весь период еды и почти полностью прекращается вскоре после ее окончания. На стороне жевания слюны выделяется больше и с более высокой активностью амилазы, чем на противоположной стороне.

Блок-схема рефлекса слюноотделения.

Возбуждение

от рецепторов полости рта передается

в ЦНС по афферентным волокнам тройничного,

лицевого, языкоглоточного и блуждающего

нервов. Импульсы достигают продолговатого

мозга, других отделов мозга, включая

кору большого мозга. Основной центр

слюноотделения расположен в продолговатом

мозге, сюда и в боковые рога верхних

грудных сегментов спинного мозга

поступают

Возбуждение

от рецепторов полости рта передается

в ЦНС по афферентным волокнам тройничного,

лицевого, языкоглоточного и блуждающего

нервов. Импульсы достигают продолговатого

мозга, других отделов мозга, включая

кору большого мозга. Основной центр

слюноотделения расположен в продолговатом

мозге, сюда и в боковые рога верхних

грудных сегментов спинного мозга

поступают

импульсы из вышерасположенных отделов мозга. К слюнным железам импульсы следуют по эфферентным парасимпатическим и симпатическим нервным волокнам.

Парасимпатическая иннервация поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез начинается от верхнего слюноотделительного ядра продолговатого мозга. Волокна преганглионарных нейронов в составе барабанной струны доходят до ганглиев этих желез, где переключаются на постганглионарные нейроны и по их аксонам достигают гландулоцитов. Преганглионарные волокна околоушных желез берут начало из нижнего слюноотделительного ядра продолговатого мозга, проходят в составе языкоглоточного нерва до ушного узла. Здесь расположены вторые нейроны, по аксонам которых в состав ушно-височного нерва импульсы достигают слюнных желез.

Под влиянием ацетилхолина, высвобождаемого окончаниями постганглионарных нейронов, выделяется большое количество жидкой слюны с высокой концентрацией электролитов и низкой концентрацией муцина.

Симпатическая иннервация слюнных желез осуществляется из боковых рогов II—IV грудных сегментов спинного мозга; отсюда волокна преганглионарных нейронов следуют в верхний шейный узел, где образуется контакт с постганглионарными нейронами. Их аксоны достигают слюнных желез.

Норадреналин, высвобождаемый окончаниями постганглионарных нейронов, вызывает выделение небольшого количества густой слюны, усиливает образование в железах ферментов и муцина. Одновременное раздражение парасимпатических нервов усиливает секреторный эффект. У человека симпатические нервы в наибольшей мере усиливают секрецию поднижнечелюстных слюнных желез.

Различия в секреции слюнных желез в ответ на прием различной пищи объясняются изменениями частот импульсов по парасимпатическим и симпатическим нервным волокнам, которые могут быть одно- и разнонаправленными. Слюноотделение относится к числу легкотормозимых процессов. Секрецию слюны тормозят болевые раздражения, отрицательные эмоции, умственное напряжение и др.

Парасимпатическая денервация слюнных желез вызывает их гиперсекрецию, это так называемая паралитическая секреция (максимум ее обычно отмечается на 7—8-й день после операции).

Снижение секреции слюнных желез называется гипосаливацией (гипосиалия). Она может вызвать многие нарушения, способствовать развитию микрофлоры во рту и быть причиной скверного запаха изо рта (есть и другие причины этого явления). Длительное снижение слюноотделения может быть причиной трофических нарушений слизистой оболочки рта, десен, зубов. Избыточное слюноотделение — гиперсаливация (сиалорея, птиализм) — сопровождает многие патологические состояния.