Sb95327

.pdfМИНОБРНАУКИ РОССИИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

В. А. БАЯНОВ О. В. РАХИМОВА

КИНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Учебное пособие

Санкт-Петербург Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

2017

УДК 533.72(07)

ББК Г51я7

Б34

Баянов В. А., Рахимова О. В.

Б34 Кинетические методы анализа: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ

«ЛЭТИ», 2017. 32 с.

ISBN 978-5-7629-2025-4

Посвящено теоретическим основам кинетических методов анализа, применяемым в аналитической и токсикологической химии объектов различного прикладного назначения.

Предназначено для подготовки бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защита окружающей среды» и студентов химических специальностей.

УДК 533.72(07)

ББК Г51я7

Рецензенты: кафедра общей и физической химии Национального мине- рально-сырьевого университета «Горный»; доц., канд. хим. наук В. А. Кескинов (СПбГТИ (ТУ)).

Утверждено редакционно-издательским советом университета

в качестве учебного пособия

ISBN 978-5-7629-2025-4 |

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017 |

2

ВВЕДЕНИЕ

Кинетические методы анализа – это методы качественного и количественного химического анализа, основанные на зависимости скорости реакций от концентраций реагирующих веществ. Они отличаются высокой чувствительностью, использованием достаточно простой и доступной аппаратуры, экспрессностью выполнения, что успешно используется для решения фи- зико-химических, аналитических и экологических задач.

Воснове кинетических методов анализа лежат теоретические положения феноменологической (формальной) кинетики, которая изучает зависимость скорости реакции от времени, температуры, количества участвующих веществ, а также других внешних воздействий на основе предполагаемой кинетической схемы, и базируется на разделах физической химии «Теория химического строения» и «Химическая термодинамика». При этом в процессе кинетического анализа могут решаться как прямая задача: расчет кинетического поведения участников превращения при заданной схеме реакции и известным константам скорости, так и обратная: нахождение схемы реакции и кинетических параметров по экспериментальным данным.

Для получения аналитического сигнала в ходе индикаторной реакции используются различные методы регистрации: полярографический, проточ- но-инжекционный, кондуктометрический, спектрофотометрический и т. д. Аналитическим сигналом может быть любое физически измеримое свойство, прямо пропорциональное концентрации реагирующих веществ.

Внастоящем учебном пособии кратко изложены теоретические основы кинетических методов анализа, приведены виды кинетических кривых и способы определения порядка и скорости химической реакции.

3

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ

Скоростью химической реакции называется изменение количества вещества, вступающего в реакцию или образующегося в ходе реакции, в единицу времени в единице объема:

v V1 dndt ,

где n – число молей (или молекул).

Если объем системы постоянен (т. е. система является замкнутой), то

v |

d |

n |

|

dC |

, |

||

|

|

|

|

dt |

|||

|

|

||||||

|

dt V |

|

|

||||

где С – объемно-молярная или объемно-молекулярная концентрация вещества. Скорость химической реакции зависит:

1) от температуры согласно правилу Вант-Гоффа: при увеличении температуры на 10 градусов скорость химической реакции возрастает в 2–4 раза:

T2 T1 |

|

|

v v γ 10 |

, |

(1.1) |

0 |

|

|

где v – скорость химической реакции после увеличения температуры; |

v0 – |

|

начальная скорость химической реакции; γ = 2…4 – температурный коэффициент Вант-Гоффа; T1 и T2 – начальная и конечная температуры;

2)природы реагирующих веществ: более химически активные вещества реагируют с большей скоростью;

3)концентрации реагирующих веществ;

4)давления газообразных реагентов;

5)площади соприкосновения для гетерофазных реакций: чем больше площадь соприкосновения, тем больше скорость гетерофазной реакции;

6)наличия катализаторов – веществ, изменяющих скорость и механизм химических реакций и не расходующихся в ней.

В основе кинетических методов анализа лежит наиболее простая кинетическая классификация химических реакций – разделение их на простые и сложные.

Простая реакция – это одностадийный, односторонний химический процесс. При этом под стадией реакции подразумевается не только химическое превращение, но и переход частицы в особое состояние, например в возбужденное.

4

Реакция называется сложной, если ее механизм состоит из двух или более стадий, которые могут быть последовательными, параллельными, сопряженными, цепными, или представлять собой сложную комбинацию из перечисленных механизмов.

Кинетические признаки, лежащие в основе различий простой и сложной реакций, представлены в табл. 1.1.

|

Таблица 1.1 |

|

|

Реакция |

|

простая |

сложная |

|

|

Числореагирующихвеществнезначительно. |

Число реагирующих веществ значительно. |

Количественный состав продуктов реак- |

Состав продуктов реакции определяется |

ции достаточно прост. |

временем, температурой, исходным соста- |

|

вом реагентов и давлением реакционной |

Количественные соотношения продуктов |

смеси |

|

|

не зависят от условий протекания реакции |

|

(времени, температуры, состава реагиру- |

|

ющей исходной смеси, давления) |

|

Скорость реакции монотонно увеличива- |

Скорость реакции с ростом температуры |

ется с ростом температуры. |

может увеличиваться, уменьшаться или |

|

проходить через экстремум и зависит от |

|

материала и размеров реакционного сосуда. |

Энергия активации всегда положительна и |

Энергия активации, определенная в широ- |

иногда может зависеть от температуры |

ком интервале температур, может быть |

эксперимента |

положительной, отрицательной или близ- |

|

кой к нулю |

Скорость реакции меняется монотонно при |

При варьировании условий проведения |

изменении условий проведения реакции и |

реакции возможно скачкообразное изме- |

не зависит от материала и размеров реак- |

нение скорости реакции на несколько по- |

ционного сосуда |

рядков, обусловленное критическими яв- |

|

лениями катализа или ингибирования хи- |

|

мической реакции |

Уравнение, описывающее зависимость скорости химического процесса от концентрации компонентов реагирующей смеси, называется кинетиче-

ским уравнением процесса:

ν1C1 ν2C2 ... νmCm P; v f C1, C2, ..., Cm .

Сложность математического выражения функции f зависит от меха-

низма химического процесса. Обычно скорость химической реакции пропорциональна произведению текущих концентраций реагирующих веществ, возведенных в некоторые степени:

5

v |

1 |

dCi k C |

n1 C |

2 |

n2 |

C |

ni |

i 1, 2, ..., m . |

||

|

||||||||||

V |

dt |

1 |

|

|

|

i |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Показатель степени при концентрации |

ni |

называют порядком реакции |

||||||||

по веществу Ci . Различают порядки стехиометрические ( vi ) и кинетические ( ni ). Для простых реакций порядки совпадают vi ni , в случае сложных –

порядки могут быть и не равны друг другу (это является одним из признаков сложной реакции). Сумма всех порядков называется общим, или суммарным,

m

порядком n ni. Порядок реакции может быть любым числом: целым ( vi ), i 1

дробным ( ni ), положительным (как стехиометрический, так и кинетический) и даже отрицательным ( ni ), например для сложных реакций, когда лимити-

рующей стадией является превращение быстро образующегося промежуточного соединения в конечный продукт. Для каталитических реакций с промежуточным соединением, ингибирующим реакцию, обычно наблюдается уменьшение скорости вследствие конкурирующей адсорбции реагентов на поверхности катализатора. Также уменьшение скорости химических процессов происходит в случаях автокаталитических реакций и реакций с необратимым ингибированием (отравлением) катализатора. В качестве примеров могут быть приведены следующие:

–гидрогенолиз циклопропана и его гомологов на металлических катализаторах: кинетический порядок реакции по водороду часто бывает отрицательным;

–скорость реакции гидрирования ацетилена на никелевом катализаторе обратно пропорциональна парциальному давлению ацетилена.

Дробный порядок возможен для реакций, протекающих в растворах: например, если реагирует молекула с ионом, образующимся при диссоциации, то вероятный порядок реакции будет равен 3/2.

Наибольшее значение имеют реакции нулевого, первого, второго и третьего порядков. Если сложная реакция описывается уравнением скорости ви-

да v0 k A0 n1 B0 n2 , то ее можно назвать квазипростой.

Постоянный множитель k в кинетическом уравнении называется константой скорости реакции, его физический смысл – скорость реакции при концентрации каждого реагента 1 моль/л.

Зависимость константы скорости химической реакции от природы реагирующих веществ и температуры выражается уравнением Аррениуса:

6

Ea

k Ae RT ,

где А – предэкспоненциальный множитель, зависящий от числа соударений реагирующих частиц между собой; Ea – энергия активации, Дж/моль; R =

= 8.31 Дж/(К · моль) – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура, К.

Значения константы скорости химических реакций изменяются в широких пределах: от 10–7 до 1011 единиц. Деление реакций на быстрые и медленные достаточно условно, поскольку для ускорения медленных реакций в соответствии с уравнением Аррениуса используют повышение температуры (нагревание) и катализаторы (уменьшение энергии активации). Именно быстрые реакции имеют практическое значение в аналитической и токсикологической химии.

Молекулярность реакции – это число молекул, принимающих участие в элементарном акте химического превращения. В отличие от порядка реакции молекулярность не может быть ни нулевой, ни дробной. По молекулярности различают:

1. Мономолекулярные – в элементарном акте химического превращения участвует одна молекула, например:

н-С4H10 t изо-С4H10

– изомерный переход молекулы н-бутана в изобутан;

цикло-С3H6 t CH2 CH CH3

– превращение циклопропена в пропен;

Ca HCO3 2 t CaCO3 H2O + CO2

–разложение гидрокарбоната кальция.

2.Бимолекулярные – реакции, в которых химическое превращение осуществляется путем взаимодействия двух молекул (одинаковых или различных), например:

2NO газ N2O2 газ

– димеризация монооксида азота;

2CH3CH2 CH3CH3 CH2 CH2

– разложение этилена;

CO Cl2 COCl2

– образование фосгена;

7

H2 I2 2HI

– синтез иодоводорода;

PH3 B2H6 PH3 BH3 BH3

– взаимодействие фосфина с дибораном;

NOI NOI 2NO I2

–разложение нитрозилиодида.

3.Тримолекулярные реакции протекают при взаимодействии в элементарном акте трех частиц, их известно очень немного. Очевидно, что вероятность одновременного соударения трех молекул в реакционном пространстве очень мала и поэтому тримолекулярные реакции идут крайне медленно.

Примеры тримолекулярных реакций:

2NO O2 2NO2

– образование диоксида азота;

2NO Cl2 2NOCl

– синтез нитрозилхлорида.

Реакций более высокой молекулярности не существует. Поэтому большинство реакций протекают в несколько элементарных, простых стадий, в которых участвует небольшое число молекул. Определить такие стадии – значит определить механизм или путь реакции. Скорость всей реакции определяется скоростью ее наиболее медленной (лимитирующей) стадии, которая и определяет механизм.

Молекулярность реакции – понятие теоретическое, для ее определения нужно представлять, как именно протекает данная реакция, через взаимодействия каких молекул, через какие стадии. В отличие от молекулярности порядок реакции – величина экспериментальная. Он связан с опытной зависимостью скорости данной реакции от концентрации исходных продуктов.

Как правило, молекулярность простой реакции совпадает с порядком реакции, но они могут и различаться. Например, рекомбинации атомов в газо-

вой фазе протекают через тройные столкновения, например: Cl Cl MCl2 M, где М – третья частица. Суммарный порядок такой реакции –

третий (скорость v k M Cl 2 ), но молекулярность равна 2, так как в химическом взаимодействии участвуют два атома хлора, а частица М лишь принимает на себя энергию, выделившуюся при рекомбинации атомов, не претерпевая при этом химических превращений.

8

2. ВИДЫ КИНЕТИЧЕСКИХ КРИВЫХ. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

Кинетическая кривая – экспериментально получаемая зависимость, характеризующая изменение концентрации реагента или продукта, или связанного с ними свойства системы во времени в результате протекания химического процесса, которая может быть выражена в графической, табличной или алгебраической форме.

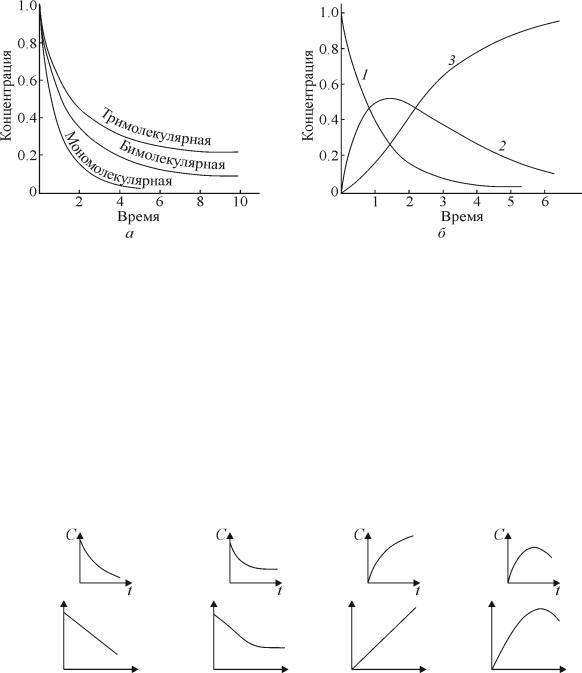

На рис. 2.1 показаны различные графические зависимости концентраций от времени протекания реакции.

Рис. 2.1. Виды кинетических кривых для реакций: а – с различной молекулярностью; б – последовательных (1 – концентрация исходного вещества;

2 – промежуточного вещества; 3 – продукта)

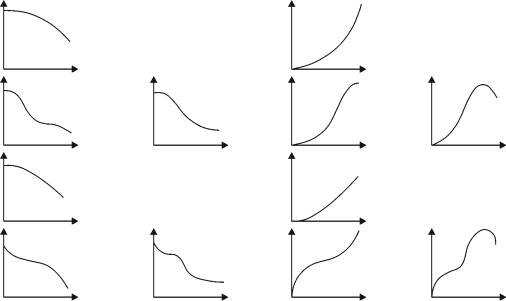

На практике могут встречаться и более сложные виды кинетических зависимостей (табл. 2.1, в которой показана зависимость концентрации вещества от времени протекания реакции). Форма и тип полученных кинетических кривых позволяют выявить особенности в кинетике исследуемой реакции и осуществить кинетическую классификацию химических реакций.

|

|

|

|

Таблица 2.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Исходное вещество |

Конечный |

Промежуточный |

||

|

Необратимая |

Обратимая |

|||

№ |

продукт |

продукт |

|||

реакция |

реакция |

||||

|

III |

IV |

|||

|

I |

II |

|||

|

|

|

|||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9

|

|

|

|

Окончание табл. 2.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Исходное вещество |

Конечный |

Промежуточный |

||

|

Необратимая |

Обратимая |

|||

№ |

продукт |

продукт |

|||

реакция |

реакция |

||||

|

III |

IV |

|||

|

I |

II |

|||

|

|

|

|||

3 |

|

– |

|

– |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

– |

|

– |

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Представленные кинетические кривые характеризуют четыре основных типа расходования и накопления соединений в реакционной смеси:

I. Реагент расходуется практически нацело. Его концентрация уменьшается во времени: С t1 С t2 при t1 t2 ; если реакция идет до конца, то

Сt 0 при t .

II. Реагент расходуется до конечной степени превращения, меньшей 100 %, что характерно для таких химических процессов, как обратимые реакции; каталитические реакции, в ходе которых происходит «отравление» катализатора; сложные реакции, протекающие с образованием ингибитора. Кроме того,

вэтом случае в многокомпонентной реакции реагенты не расходуются до конца, если они взяты в нестехиометрическом соотношении. Таким образом,

при t C 0.

III. Концентрация продукта возрастает монотонно: С t1 С t2 при

t1 t2.

IV. Концентрация продукта проходит через максимум. Подобный тип зависимости характерен для промежуточного продукта, его концентрация увеличивается, проходит через максимум и уменьшается.

Для каждого из указанных типов возможны кинетические кривые различных видов:

10