2243

.pdfОзерность и заболоченность устанавливают по планам водосборных бассейнов или картам как отношение площади озер и болот к общей площади бассейна. При отсутствии заболоченности расчет по номограмме условно ведут для заболоченности 1 % .

При степени озерности более 20 % влияние заболоченности не учитывают и расчет по номограмме выполняют для озерности 20 % и заболоченности 1 % .

Снеговой сток считают для районов, расположенных севернее штриховой линии (см. рис. 1.2). Южнее указанной линии считают только ливневый сток.

1.4. Ливневый сток

Максимальный расход ливневого стока 1 %-ной вероятности превышения для бассейнов с песча-

Таблица 1.4

Соответствие климатических и ливневых районов

ными и супесчаными почвами оп- |

Группа клима- |

Номера рай- |

|||

ределяют по номограмме, приве- |

тических рай- |

онов дождевых |

|||

денной на рис. 1.3. |

|

онов |

паводков (лив- |

||

Расход |

находят |

в функции |

|

невых районов) |

|

I |

10 |

||||

площади F и уклона главного лога |

|||||

II |

7, 8, 9 |

||||

бассейна iл |

для каждого из ливне- |

||||

III |

5, 6 |

||||

вых районов по карте-схеме на рис. |

|

|

|||

IV |

3a и 4 |

||||

1.2 и групп климатических районов, |

|

|

|||

V |

1, 2, 3 |

||||

устанавливаемых по табл. 1.4 |

|

|

|||

|

|

||||

Для определения |

расходов Q |

|

|

||

иных вероятностей превышения и почв бассейна, отличных от песчаных, на данные по номограмме, вводят поправочные коэффициенты kл по табл. 1.5.

|

Значение поправочного коэффициента kл |

Таблица 1.5 |

||

|

|

|||

|

|

|

|

|

Вероятность пре- |

Значения коэффициента kл при грунтах бассейна |

|||

вышения паводка |

глинистых и суг- |

песчаных и супес- |

|

рыхлых |

р, % |

линистых |

чаных |

|

|

1,0 |

1,05 |

1,0 |

|

0,96 |

2,0 |

0,88 |

0,84 |

|

0,80 |

3,0 |

0,80 |

0,76 |

|

0,76 |

11

При этом расход

Q = Qном kл . |

(1.4) |

Для определения расходов в сооружении Qсоор с учетом аккумуляции решают совместно два уравнения:

1) уравнение возможного поступления воды в сооружение при данном напоре Н

Qсоор = Q – Q , |

(1.5) |

где Q – расход притока с бассейна, определяемый согласно указаниям, изложенным выше; Q – расход, идущий на увеличение уровня воды перед сооружением, определяемый по графику (рис. 1.4);

2) уравнение пропускной способности заданного сооружения

|

|

|

|

|

|

Qсоор = f(H) . |

|

(1.6) |

|

|

|

|

|

2 |

|

Уравнение (1.6) решают графическим |

|||

|

|

|

|

|

методом. Для этого задаются рядом |

||||

|

|

Вразл |

|

|

|||||

|

|

|

|

значений |

подпертых глубин |

перед |

|||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

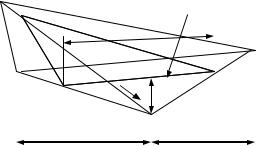

сооружением H и по продольному |

|||

|

|

|

|

|

|

||||

|

1 : m1 |

1 Н |

1 : m2 |

профилю дороги находят соответст- |

|||||

|

|

|

|

|

|

вующие этим глубинам ширины раз- |

|||

|

|

|

|

|

|

||||

|

50 м |

|

|

50 м |

лива Bразл в створе перехода. При этом |

||||

|

|

|

|

|

|

форма живого сечения пруда в створе |

|||

|

|

|

|

|

|

||||

Рис. 1.5. Живое сечение лога: |

перехода |

принимается треугольного |

|||||||

сечения (рис. 1.5). Затем по |

номо- |

||||||||

|

1 − уклон главного лога; Н – |

грамме на рис. 1.4 определяют расход |

|||||||

глубина воды; 2 – уровень воды |

|||||||||

Q для каждого из значений Н и В |

|||||||||

в логе перед сооружением; m1 и |

|||||||||

m2 - заложение склонов лога; се- |

при известной площади бассейна F, |

||||||||

|

рым цветом показана поверх- |

уклоне лога у сооружения iл и уклоне |

|||||||

|

ность воды в логе |

главного лога бассейна I На шкале Н |

|||||||

|

|

|

|

|

|

(рис. 1.4) |

находят точку, соответст- |

||

вующую заданной глубине воды перед сооружением. Через эту точку проводят вертикаль до пересечения с линией заданного уклона лога у сооружения. От полученной точки проводят горизонтальную прямую до пересечения шкалой F .

В правой части номограммы (рис. 1.4) на шкале Вразл находят точ-

12

ку, соответствующую ширине разлива в створе перехода лога при заданной глубине Н, и проводят через нее вертикаль до пересечения с линией заданного уклона главного лога бассейна I. Через полученную точку проводят горизонталь до пересечения со шкалой у. Затем соединяют полученные точки на шкалах F и у прямой линией и находят ее пересечение со вспомогательной шкалой х

После, на шкале F находят точку, соответствующую площади бассейна, и соединяют ее прямой с точкой на шкале х. Продолжение полученной прямой до шкалы Q дает на ней расход воды, идущей на увеличение уровня воды пе-

ред сооружением. По- |

Н, м |

|

|

|

|

|

|

|

|||

следовательность опре- |

|

|

|

|

Н=3,10 м |

|

|

||||

деления показана стрел- |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

ками нарис. 1.4. |

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

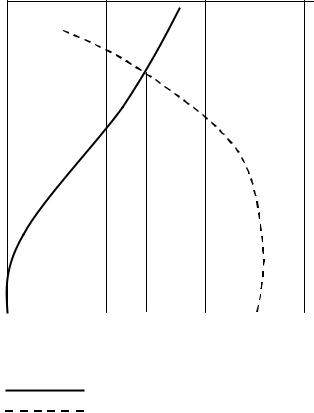

Расход составит |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Q = Qном kак . (1.7) |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Qсоор = |

14,0 м3/с |

|

|

||||||

Завершают |

расчет |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

построением |

кривых |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Qсоор(возм) = f(H) и Qсоор |

|

|

|

|

|

|

|

||||

= f(H) (рис. 1.6). Точка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

пересечения соответ- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

ствует |

искомому рас- |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0 |

10 |

|

20 |

30 q, м/с |

|||||||

ходу в |

сооружении |

и |

|

Рис. 1.6. График для определения расхода в |

|||||||

подпертой глубине |

Н |

|

|

сооружении с учетом аккумуляции: |

|||||||

перед ним. |

|

|

|

|

− Qсооруж(взм) = f(H); |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

− Qсооруж = f(H); |

|

|

|||

2.РАСЧЕТ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

2.1.Конструктивные требования к металлическим гофрированным трубам (МГТ)

При разработке рабочего проекта привязки металлических гофрированных труб к конкретным условиям строительства производят:

- гидравлические расчеты;

13

-расчет осадок и строительного подъема лотка трубы;

-конструирование и расчет грунтовой обоймы и приспособлений, обеспечивающих ограничение поперечных деформаций трубы на стадии формирования грунтовой обоймы, засыпки и уплотнения боковых призм грунта и возведения насыпи до проектных отметок.

Водопропускное сооружение из металлических гофрированных листов (труба) должно быть запроектировано одновременно c грунтовой засыпкой таким образом, чтобы была обеспечена совместная их работа с окружающим грунтом насыпи.

Конструкция водопропускного сооружения из гофрированной стали должна обеспечивать:

-эксплуатационную надежность сооружения из элементов с максимальной заводской готовностью при наименьших затратах на его содержание в течение всего срока службы;

-сборку на строительной площадке при наименьших затратах

труда;

-удобство перевозки элементов сооружения различными видами транспорта, в том числе воздушным.

Конструкции водопропускных сооружений из гофрированного металла работают только совместно с грунтом засыпки (система «конструкция – грунтовая обойма»), что должно достигаться конструктивным решением по обоснованному расчетом армированию и достижению требуемого уровня плотности грунта засыпки и строгим соблюдением технологии строительства.

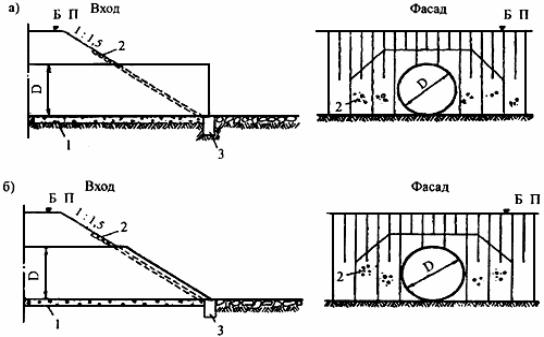

Основным типом водопропускных труб до 3 м являются трубы с вертикальным (рис. 2.1, а) или скошенным параллельно откосу насыпи торцом концевого звена (рис. 2.1, б).

Отверстия МГТ рассчитывают на безнапорный режим работы. Заполнение входного сечения трубы при расчетном расходе и безнапорном режиме на автомобильных дорогах должно быть не более 0,9 высоты трубы. Из условий эксплуатационного обслуживания отверстия труб назначают не менее 1 м, а при длине трубы свыше 20 м рекомендуется отверстие не менее 1,5 м. На автомобильных дорогах III

–V категорий допускается применять трубы с отверстием 1 м при длине их не более 30 м.

14

а

б

Рис. 2.1. Схема конструкции трубы верховой стороны насыпи:

1 − подушка основания; 2 − укрепление откоса; 3 − противофильтрационный экран

Наименьшую толщину засыпки над звеньями труб принимают равной 0,5 м до низа дорожной одежды на дорогах и на улицах городов и поселков, но не менее 0,8 м до верха дорожного покрытия. Толщина засыпки над трубой в период строительства должна обеспечивать возможность пропуска строительных машин и механизмов, а также подвижного состава.

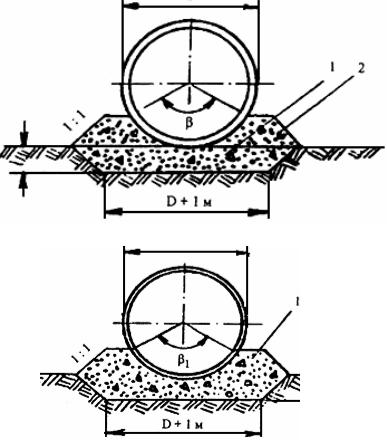

Основные размеры труб должны назначаться с учетом унификации металлоконструкций (гофрированных элементов, секций, крепежа). При определении глубины размыва и размеров укреплений расчетные расходы (для учета возможных ошибок) увеличиваются на 30 %. Конструкция основания МГТ должна отвечать принципиальным схемам, приведенным на рис. 2.2, а, б.

15

а |

D |

толщина

подушки

0,2 D, но не менее 0,4 м

б |

D |

толщина 0,2D, но не менее

0,4 м

Рис.2.2. Конструкция основания:

а − с устройством верхней части подушки после укладки трубы; б − с предварительным устройством ложа;

1 − первый этап отсыпки подушки; 2 − второй этап отсыпки подушки;

= 120°− при опирании на плоское основание;

= 120°− при опирании на плоское основание;  = 90°− при опирании на грунтовое ложе

= 90°− при опирании на грунтовое ложе

Подушку под трубу необходимо устраивать в тех случаях, когда основание сложено глинистыми, скальными и песчаными пылеватыми грунтами. На слабых основаниях должна производиться замена слабого грунта либо устраиваться искусственное основание.

Для предотвращения подмыва основания трубы следует предусматривать по концам конструкции противофильтрационные экраны из железобетона, бетона, цементно-грунтовой или глинощебеночной смесей. Противофильтрационные экраны из цементно-грунтовой или глинощебеночной смесей применяют для труб, сооружаемых на глинистых грунтах. Эти экраны должны укладываться на ширину подушки, иметь длину вдоль оси трубы не менее 2 м и глубину не менее 0,7 глубины сезонного промерзания.

Уклон лотка трубы должен быть больше критического (20 ‰). На

16

основании технико-экономических расчетов допускается увеличить уклон трубы до 50 ‰. Применение более крутых уклонов допускается при индивидуальном проектировании со специальными мероприятиями гашения скорости потока в трубе и на выходе (лотки повышенной шероховатости, водобойные колодцы и др.). При уклоне менее критического пропускную способность трубы следует пересчитывать.

Продольный профиль трубы следует устраивать со строительным подъемом.

Для элементов гофрированных труб следует применять листовые волнистые профили из углеродистой качественной конструкционной медистой стали марки 15сп, а для труб, применяемых в районах с расчетной минимальной температурой воздуха ниже – 40°С, – из стали марки 09Г2Д по ТУ 14-2-207-76 Минчермета СССР.

Болты, гайки и шайбы следует изготавливать из сталей марок 20, 30 и 35 по ГОСТ 1050-74; допускается изготовление шайб из стали марки Ст.3 по ГОСТ 380-71*.

Для труб, эксплуатируемых в районах с расчетной минимальной температурой воздуха ниже – 40°С, болты следует применять из сталей 35Х и 38ХА по ГОСТ 4543-71; допускается применение болтов из сталей марок 20, 30 и 35 по ГОСТ 1050-74.

Основное расчетное сопротивление R0 при действии осевых сил должно приниматься: для стали марки 15сп – 190 МПа, марки 09Г2Д

– 240 МПа.

Расчетное сопротивление для болтовых соединений должно приниматься: на смятие кромок стыковых соединений для стали марки 15сп – 330 МПа, для стали марки 09Г2Д – 420 МПа; на срез болта нормальной точности класса 4,6; 5,6 и 8,8 соответственно 130, 150 и 250 МПа.

Для основного антикоррозионного защитного покрытия металлических труб следует применять цинк марки ЦЗ по ГОСТ 3640-75.

Для дополнительного антикоррозионного защитного покрытия труб и их элементов следует использовать битумные мастики ненаполненные (пластбитулен, битудиен и пластбитудиен) и наполненные (битумно-минеральные и битумно-резиновые) и полимерные лакокрасочные материалы (эпоксидно-каучуковую краску, эпоксиднополиамидную эмаль, или эпоксидно-каменноугольную эмаль).

Для бетонных и железобетонных оголовков труб следует применять бетон и арматуру, соответствующие требованиям главы «Мосты и трубы» II части СНиПа и «Указаний по проектированию железобе-

17

тонных и бетонных конструкций железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб» (ВСН 365-67).

Марка бетона лотка (на сжатие) должна быть не ниже 400. Марка бетона лотка по морозостойкости должна быть не ниже Мрз 200 для труб, расположенных в районах со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца выше – 15°С, и не ниже Мрз 300

востальных районах.

Всостав бетона лотка должны входить заполнители крупностью не более 10 мм, а также комплексные добавки для повышения морозостойкости. Внутри трубы (по дуге до 120°) устраивается бетонный или асфальтобетонный лоток. Это конструктивное решение является дополнением к комплексу защитных мероприятий для предотвращения истирания защитного покрытия и основного металла. Толщина их достигает 5 – 6 см над впадинами гофров или не менее 2 см над гребнями.

Перед равнинной трубой в расчетных условиях обычно формируется пруд, откуда происходит истечение спокойного потока в трубу.

Гофрированные трубы отличаются от технически гладких существенно большей шероховатостью, что связано с наличием на внутренней их поверхности гофров. В нашей стране приняты следующие типоразмеры гофров: 130 х 32 мм или 150 х 50 мм, а в зарубежной практике применяются следующие размеры: 67,77х12,7; 100х22; 152,4х50,8; 200х55 и 400х150 мм (длина и высота гофра).

Гофрированные трубы обычно имеют гладкие бетонные лотки, располагаемые на 1/4 или 1/3 периметра их сечения. Коэффициент шероховатости в этом случае пгофр = 0,025, при отсутствии гладких лотков пгофр = 0,030. Эта особенность приводит к существенно боль-

шим критическим уклонам гофрированных труб по сравнению с технически гладкими, значение которых в гофрированных трубах при безнапорном режиме достигает 20 – 30 ‰. Для предотвращения снижения водопропускной способности уклоны гофрированных труб должны быть не меньше указанных значений и не меньше 10 ‰.

Для устройства асфальтобетонного лотка в трубах следует применять литую песчаную асфальтобетонную смесь на нефтяных дорожных вязких битумах марок БНД 40/60, БНД 60/90 и БНД 90/130 или БН 60/90 и БН 90/130 по ГОСТ 22245-76, а также строительные битумы марок IV и V по ГОСТ 6617-76 (только для блоков), пески природные нефракционированные и фракционированные, отвечающие требованиям ГОСТ 8736-67 (крупные, средние или мелкие), ми-

18

неральные порошки активированные или неактивированные из карбонатных горных пород, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1655771.

Для защиты от размыва на входе и выходе сооружения (рис. 2.3) устраивают укрепления 3, завершаемые предохранительным откосом 4, на который обычно укладывается каменная наброска 5. Указанный тип труб применяют в равнинных условиях, т. е. при малых уклонах местности iл < 20 ‰. Такие сооружения имеют уклоны, близкие к критическим для

технически гладких труб, т. е. iТ = 5 – 10 ‰.

19

2.2.Режим протекания воды в трубе

Взависимости от расчетного расхода, диаметра трубы и типа входного оголовка при протекании воды через сооружение могут возникнуть следующие режимы: безнапорный, полунапорный, напорный.

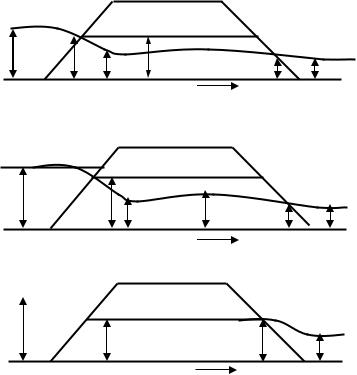

Безнапорный режим

протекания определяется наличием свободной по-

верхности потока на всем протяжении трубы (рис.

2.4, а).

Входной участок характеризуется незатопленным входом в трубу hвх и заканчивается он глубиной

в сжатом сечении hсж, затем протекание потока происходит со свободной поверхностью. В зависи-

мости от сочетания величины критического уклона потока, уклона лотка трубы и шероховатости материала лотка трубы на выходе из трубы устанавливается

глубина, равная сжатой hсж или критической hкр. Труба

работает в безнапорном режиме, если Н D.

Полунапорный режим протекания потока характеризуется затопленным входом в трубу, где поток соприкасается по всему периметру со стенками трубы (рис. 2.4, б).

Входной участок заканчивается глубиной в сжатом сечении hгж, затем протекание потока происходит со свободной поверхностью.

В зависимости от сочетания величины критического уклона потока, уклона лотка трубы и шероховатости материала лотка трубы на

выходе из трубы hвых устанавливается глубина, равная сжатой hсж |

или |

критической hкр. Труба работает в полунапорном режиме, |

если |

Н > 1,2D. |

|

20