2243

.pdfМинистерство образования и науки РФ ГОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»

Кафедра проектирования автомобильных дорог

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по проектированию

металлических гофрированных труб

на автомобильных дорогах

Составители:

А.Г. Малофеев, И.А.Шевцова В.С. Акимова, Н.Н. Щетинина

Омск

СибАДИ

2011

УДК 625.72 : 681.5

ББК 39.311

Рецензент канд.техн.наук, доц. кафедры «Строительство и эксплуатация

дорог» СибАДИ В.Г. Степанец

Работа одобрена научно-методическим советом специальности 270501 в качестве методических указаний для студентов специальности 270501 «Автомобильные дороги и аэродромы».

Методические указания по проектированию и строительству металлических гофрированных труб на автомобильных дорогах /сост. А.Г. Малофеев, И.А.Шевцова, В.С. Акимова, Н.Н. Щетинина. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2011. – 50 с.

В методических указаниях даны практические рекомендации по выполнению гидрологических, гидравлических расчетов отверстий труб из металлических гофрированных элементов. Приводятся порядок расчетов прочности и осадки труб под насыпью и укрепления русла на входе и выходе трубы. Приведены справочные материалы по гидравлическим и прочностным расчетам труб.

Представлен порядок выполнения расчетов и подготовки графической документации.

Использование методических указаний позволяет на практике изучить и освоить методику проектирования металлических гофрированных труб, используемых в настоящее время на автомобильных дорог как при новом строительстве, так и при капитальном ремонте и реконструкции дорог.

Методические указания будут полезны студентам при выполнении курсовых и дипломных проектов, а также инженерам-проектировщикам при проектировании дорог.

Табл. 5. Ил. 15. Библиогр. : 9 назв.

С ГОУ «СибАДИ», 2011

2

ВВЕДЕНИЕ

Возрастающие объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог требуют сокращения сроков строительства, увеличения надежности и долговечности конструктивных элементов дорог. Значительную долю в дорожном строительстве занимают малые искусственные сооружения – водопропускные трубы и малые (до 25 м)мосты. В последнее десятилетие широкое распространение нашли металлические гофрированные трубы (МГТ), при строительстве которых значительно сокращается трудоемкость и материалоемкость по сравнению с железобетонными трубами, что приводит к снижению стоимости строительства.

При пересечении дорогой временных и малых водотоков устраивают искусственные сооружения. Размер отверстий сооружений зависит от расхода воды, притекающей к сооружению. Притекающий поток может формироваться за счет весеннего таяния снега и ливневых дождей в районе проектирования дороги. Правильный выбор и рациональное проектирование водопропускных сооружений имеют большую роль в стоимости строительства этих сооружений. Среди водоотводных искусственных сооружений водопропускные трубы составляют около 95 %. Поэтому нужно уметь определить поступающий объем воды к сооружению, выбрать его конструкцию и обеспечить нормальную работу в течение всего срока службы дороги. В практике широкое распространение получили типовые конструкции искусственных сооружений. Чтобы использовать типовую конструкцию, её необходимо адаптировать для местных условий (технической категории дороги, рельефа местности, климатических условий, расчетных нагрузок и др.). В проект на строительство автомобильной дороги следует включать меньшее число типов сооружений. Этим вопросам посвящены настоящие методические указания. В курсовом проекте по дисциплине «Изыскания и проектирование дорог» выполняется проектирование водопропускных сооружений.

В методических указаниях приведены необходимые материалы для определения максимальных расходов с малых водосборных бассейнов (до 100 км2), назначения конструкции водопропускной трубы, проверки ее прочности и расчета укреплений, предложения по строительству трубы и требований качества сооружения.

3

1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ

1.1. Принципы расчета стока

Основными факторами, определяющими тип и размер малых водопропускных сооружений, являются рельеф местности и расходы воды, притекающей к ним. Величину и характер распределения расходов воды во времени, определяют в результате гидрологических расчетов.

Вода, притекающая к малому водопропускному сооружению, в общем случае при отсутствии специальных подводящих сооружений, например быстротоков, частично поступает в его отверстие, а частично растекается в обе стороны от него. Происходит так называемая аккумуляция (накопление) воды перед сооружением. При этом время истечения притекающей с бассейна воды через отверстие увеличивается, а максимальный расход в сооружении уменьшается, т. е. происходит растягивание во времени гидрографа паводка в сооружении по сравнению с гидрографом притока и снижение его пикового расхода.

Расчет аккумуляции в большинстве случаев допускается вести упрощенным способом.

Гидрологические расчеты предшествуют гидравлическим и являются не зависимыми от гидравлики сооружений, а учет аккумуляции возможен лишь совместно с гидравлическими расчетами, так как при этом необходимо знать конкретный тип и отверстие сооружения, обладающего определенной пропускной способностью.

Приближенные методы расчета стока и аккумуляции позволяют быстро и просто с точностью, достаточно близкой к нормам, определить величину расходов и аккумуляции. Эти данные могут быть использованы в полевых условиях для предварительного назначения отверстий сооружений, а также на стадии обоснования инвестиций строительства.

1.2. Определение расходов воды на малых водосборных бассейнах

Учитывая специфику малых водосборов (бассейнов площадью до 100 км2), согласно [2] выполняют расчеты для максимальных расходов снеготаяния и ливневого стока.

Малые водопропускные сооружения рассчитывают на воздейст-

4

вие паводков, вероятность превышения которых определяется согласно СНиП 2.05.03-84, причем расчет ведется на расчетный паводок.

Считают, что вероятность превышения объемов и расходов стока та же, что и основных стокообразующих факторов, т.е. ливней и снеготаяния, вызывающих сток. По результатам длительных наблюдений за осадками и снеготаянием на метеостанциях, дающих возможность оценить вероятность больших и выдающихся ливней и интенсивностей снеготаяния, по значению расходов воды составлены региональные (порайонные) нормы стока.

За расчетный расход принимается наибольший расход с вероятностью превышения 1, 2 или 3 раза за 100 лет в зависимости от категории дороги (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Вероятность превышения максимальных расходов расчетных паводков

Автомобильные дороги, городские улицы и дороги

Сооружения |

Категория дорог |

Вероятность превышения мак- |

симальных расходов расчетных |

||

|

|

паводков, % |

Малые мосты и |

I |

1 |

трубы |

II, III, III-п и городские ули- |

2 |

|

цы и дороги |

|

|

IV, IV-п, V и внутрихозяй- |

3 |

|

ственные дороги |

|

Максимальный расход ливневого стока притекающий с бассейна к водопропускному сооружению, определяется по формуле

Që 16,7a1 F , |

(1.1) |

где a1 – расчетная интенсивность ливня, соответствующая заданной

вероятности превышения расхода и |

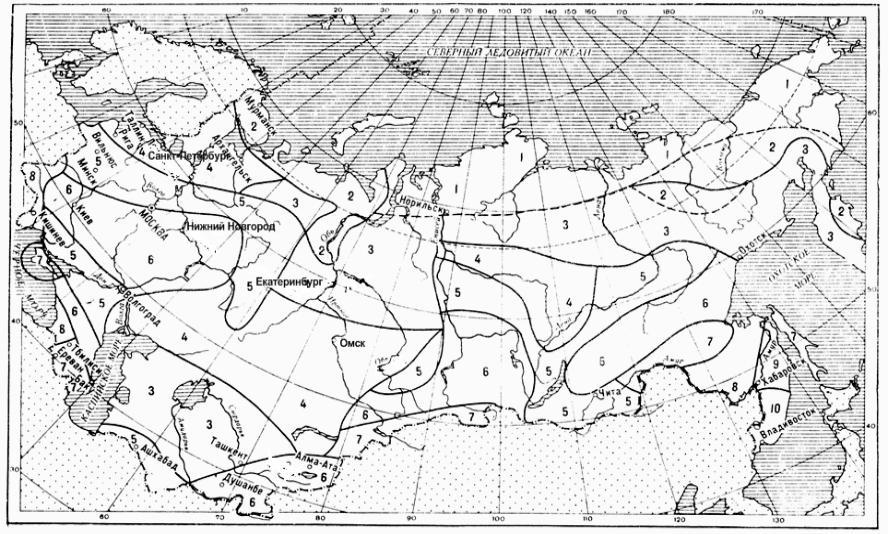

ливневому подрайону (рис. |

||

1.1 и табл. 1.3), мм/мин; – коэффициент полноты стока; F – пло- |

|||

щадь |

бассейна, км2; |

– коэффициент, |

учитывающий неравномер- |

ность |

распределения |

осадков по площади; – коэффициент озерно- |

|

сти |

и заболоченности, вводится при наличии 2 % озерности (табл. |

||

1.2). |

|

|

|

5

|

Значения коэффициента озерности |

Таблица 1.2 |

||||

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Озерность, % |

|

2 - 5 |

5 - 10 |

10 - 15 |

Более |

15 |

Коэффициент |

|

0,9 |

0,8 |

0,75 |

0,7 |

|

Таблица 1.3

Расчетные величины интенсивностей дождей часовой продолжительности

Номер |

Часовая интенсивность дождя, мм/мин, при вероятности превышения |

|||||

района |

5 % |

4 % |

3 % |

2 % |

1 % |

0,3 % |

1 |

0,27 |

0,29 |

0,32 |

0,34 |

0,40 |

0,49 |

2 |

0,36 |

0,39 |

0,42 |

0,42 |

0,50 |

0,61 |

3 |

0,41 |

0,47 |

0,52 |

0,58 |

0,70 |

0,95 |

4 |

0,59 |

0,64 |

0,69 |

0,74 |

0,90 |

1,14 |

5 |

0,62 |

0,69 |

0,75 |

0,82 |

0,97 |

1,26 |

6 |

0,65 |

0,73 |

0,81 |

0,89 |

1,01 |

1,46 |

7 |

0,74 |

0,82 |

0,89 |

0,97 |

1,15 |

1,50 |

8 |

0,98 |

1,07 |

1,15 |

1,24 |

1,41 |

1,78 |

9 |

1,02 |

1,11 |

1,20 |

1,28 |

1,48 |

1,83 |

10 |

1,11 |

1,23 |

1,35 |

1,46 |

1,74 |

2,25 |

Объем воды, м3, притекающей и проходящей через водопропускное сооружение при ливневом стоке,

W = 1000 a1 ·tв ·F · , |

(1.2) |

где tв – расчетное время водоотдачи, мин.

1.3. Снеговой сток

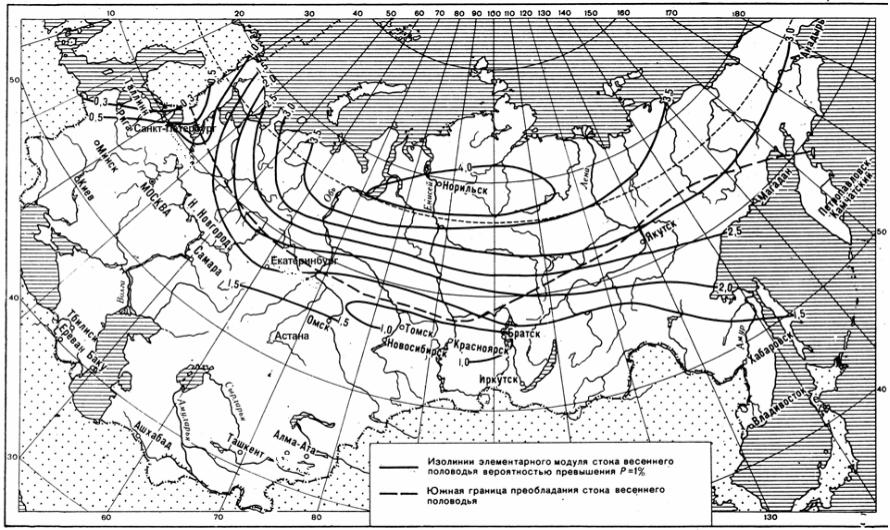

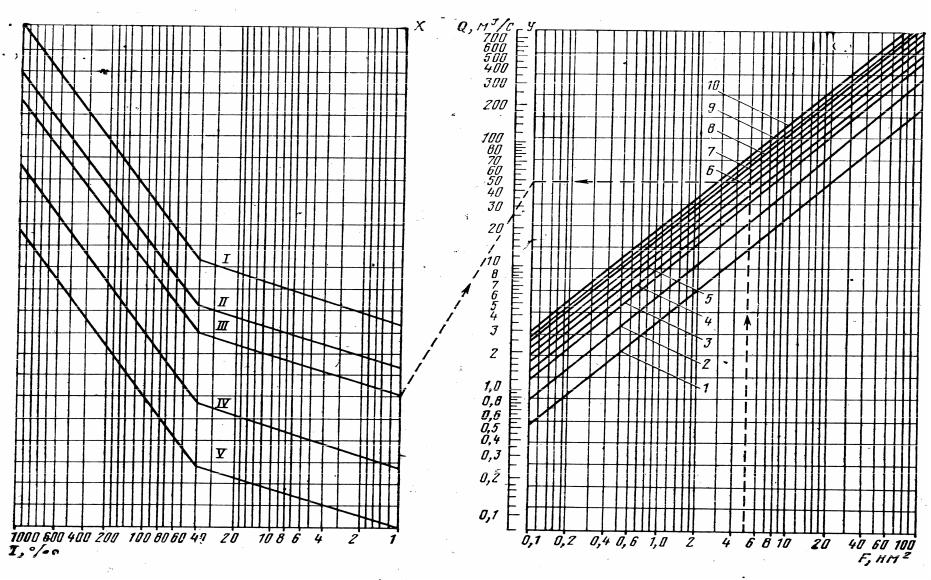

Максимальный расход снегового стока 1%-ной вероятности превышения (р = 1%) определяют по рис. 1.1 в функции площади бассейна F , модуля снегового стока С1%, заболоченности и озерности. Модули снегового стока (модули стока весеннего половодья) определяют по карт на рис. 1.2.

Расход иных вероятностей превышения р рассчитывают по формуле

Q = Qном ·kc , |

(1.3) |

где Qном – расход по номограмме; kc – поправочный коэффициент,

равный 1 ,37 при р = 0,3 % и 0,87 при р = 2 %.

6

Рис. 1.1. Карта-схема ливневых районов

7

Рис. 1.2. Карта изолиний модуля снегового стока с вероятностью превышения 1 %

8

Рис. 1.3. Номограмма для определения ливневых расходов вероятностью 1 % для песчаных и супесчаных почв

9

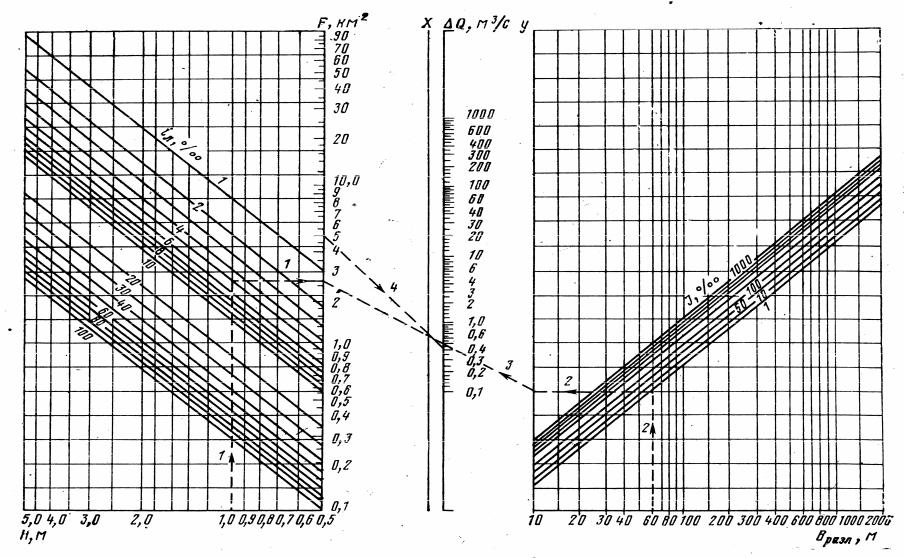

Рис. 1.4. Номограмма для определения расхода аккумуляции Q при живом сечении лога треугольной формы

10