- •ВВЕДЕНИЕ

- •Лабораторная работа № 3 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

- •3.1. Привязка основных элементов здания

- •5.1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

- •5.3. Расчет коэффициента естественной освещенности

- •БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- •ПРИЛОЖЕНИЕ

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Приложение 3

- •Приложение 4

- •Приложение 5

- •Приложение 6

5.3. Расчет коэффициента естественной освещенности

Цель работы: закрепление теоретических знаний о требованиях к естественному освещению помещений, освоение в процессе проектирования методики определения коэффициента естественного освещения,

Задача работы: на основе и выполненного эскизного проекта производСибАДИственного здания выполнить расчет коэффициента естественного осве-

щен я. Дать оценку эффективности принятых решений.

Теоретическая часть

Проверочный расчет КЕО в точках характерного разреза помещения при боковом освещении следует выполнять в соответствии с методикой, зложенной в приложении Б Свода правил СП 23-102-2003 по фор-

муле Б.1 [10].

Расчет КЕО следует производить в следующей последова-

тельности:

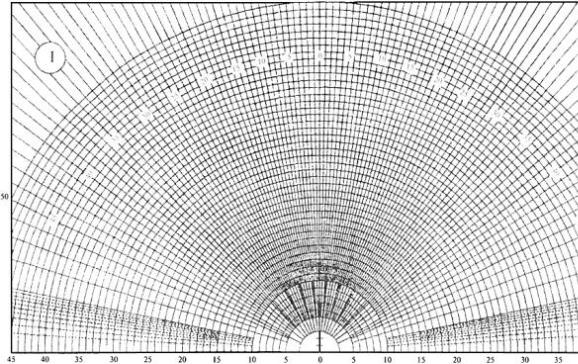

а) граф к I (р сунок 1) накладывают на поперечный разрез помещения таким о разом, что ы его полюс (центр) 0 совместился с расчетной точкой (рисунок 2), а нижняя линия графика - со следом рабочей поверхности;

б) по графику I подсчитывают число лучей, проходящих через поперечный разрез светового проема от неба n1 и от противостоящего здания n1' в расчетную точку ;

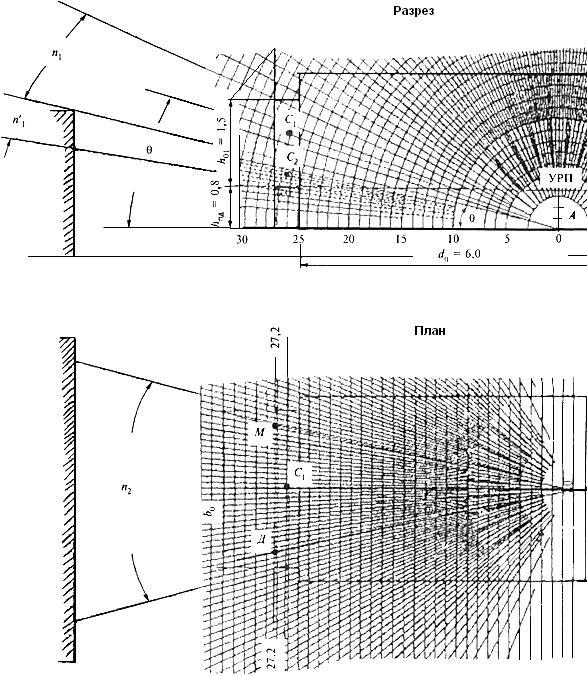

в) отмечают номера полуокружностей на графике I, совпадающих с серединой C1участка светопроема, через который из расчетной точки видно небо, и с серединой C2 участка светопроема, через который из расчетной точки видно противостоящее здание (рисунок 2);

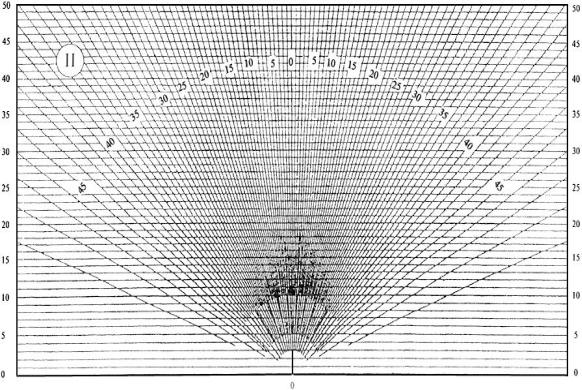

г) график II (рисунок 3) накладывают на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось горизонталь, номер которой соответствует номеру концентрической полуокружности (пункт "в"), проходили через точку C1 (рисунок 2);

д) подсчитывают число лучей n2 по графику II, проходящих от неба через световой проем на плане помещения в расчетную точку А;

е) определяют значение геометрического КЕО εб, учитывающего прямой свет от неба, по формуле Б.9 [10] приложения Б;

ж) график II накладывают на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует но-

53

меру концентрической полуокружности (пункт "в"), проходили через точку С2;

з) подсчитывают число лучей n2' по графику II, проходящих от противостоящего здания через световой проем на плане помещения в расчетную точку А;

и) по формуле Б.10[10] приложения Б определяют значение геометСибАДИрического коэффициента естественной освещенности εзд, учитывающего

свет, отраженный от противостоящего здания; к) определяют значение угла θ, под которым видна середина участ-

ка неба з расчетной точки на поперечном разрезе помещения (рисунок

2);

л) по значен ю угла θ заданным параметрам помещения и окружающей застройки в соответствии с приложением Б определяют значения коэфф ц ентов qi, bф, кзд, r0, τ0 и Кз, подставляют в формулу Б.1[10] и выч сляют значен е КЕО в расчетной точке помещения.

Рисунок 8 - График I для расчета геометрического КЕО

54

СибАДИрасчетная точка; 0 - полюс графика I; С1 - середина участка светового проема, через который из расчетной точки видно небо; 2 - середина уча-

стка светового проема, через который из расчетной точки видно противостоящее здание

Рисунок 9 -Пример использования графика I для подсчета числа лучей от неба и противостоящего здания

55

Примечания.

1 Графики I и II применимы только для световых проемов прямоугольной формы.

2 План и разрез помещения выполняют (вычерчивают) в одинаковом масшта-

бе.

СибАДИРисунок 3 - График II для расчета геометрического КЕО

При наличии в помещении различно ориентированных световых проемов расчет КЕО в точках характерного разреза производят для каждого светового проема отдельно, а полученные значения КЕО для каждой точки суммируют.

При наличии в помещении балкона или лоджии проверочный расчет выполняют так же, как для помещений без балкона или лоджии, а наличие балкона или лоджии учитывают понижающим коэффициентом τ4 из таблицы Б.8 [10], который входит составной частью в общий коэффициент светопропускания τ0.

Пример расчета см. приложение 6.

56