- •Оглавление

- •Естествознание в системе науки и культуры

- •Принципы, формы и методы научного познания

- •Общие принципы научного познания

- •Формы научного познания

- •Методы научного исследования

- •Особая роль математики в естествознании

- •Естествознание и научная картина мира

- •Понятие научной картины мира

- •Историческая смена физических картин мира

- •Панорама современного естествознания

- •Естествознание в аспекте научно-технической революции

- •Тенденции развития естествознания

- •Проблема классификации наук

- •История естествознания

- •Зарождение эмпирического научного знания

- •Античная наука

- •Александрийский период развития науки

- •Развитие науки арабских и среднеазиатских народов в средние века

- •Период схоластики

- •Научная революция XVI–XVII вв.

- •Революция в астрономии

- •Экспериментальный метод Галилея

- •Становление физики как самостоятельной науки

- •Революция в математике

- •Развитие научных методов в естествознании

- •Развитие естествознания в хviii в.

- •Физические концепции естествознания

- •Механистическая картина мира

- •Принцип относительности Галилея

- •Механика Ньютона

- •Характерные особенности механистической картины мира

- •Развитие концепций термодинамики и статистической физики

- •Вещественная и корпускулярная теории теплоты

- •Необратимость времени в термодинамике

- •Первое и второе начала термодинамики

- •Принцип возрастания энтропии, хаос и порядок

- •Статистический подход к описанию макросистем

- •Развитие концепций электромагнитного поля

- •"Экспериментальные исследования по электричеству" Фарадея

- •Теория электромагнетизма Максвелла

- •Корпускулярная и континуальная концепция описания природы

- •Развитие представлений о свете

- •Концепция дальнодействия и близкодействия

- •Развитие концепций пространства и времени в специальной теории относительности

- •Принцип относительности

- •Преобразование Лоренца

- •Релятивистская механика

- •Четырехмерное пространство-время в специальной теории относительности

- •Экспериментальное подтверждение специальной теории относительности

- •Общая теория относительности

- •Принцип эквивалентности

- •Экспериментальное подтверждение общей теории относительности

- •Философские выводы из теории относительности

- •Симметрия пространства и времени и законы сохранения

- •Мегамир в его многообразии и единстве

- •Галактики и структура Вселенной

- •Солнечная система

- •Концепция расширения Вселенной

- •Эволюция Вселенной

- •Концепция большого взрыва

- •Принципы организации микромира

- •Развитие концепции атомизма

- •Теория атома Бора – мост от классики к современности

- •Корпускулярно-волновые свойства микрочастиц

- •Принцип неопределенности

- •Принцип дополнительности

- •Описание микрообъектов в квантовой механике

- •Принцип суперпозиции

- •Принцип тождественности

- •Принципы причинности и соответствия в квантовой механике

- •Фундаментальные взаимодействия в природе

- •Гравитационное взаимодействие

- •Электромагнитное взаимодействие

- •Сильное взаимодействие

- •Слабое взаимодействие

- •Элементарные частицы

- •Характеристики элементарных частиц

- •Классификация элементарных частиц

- •Структурные уровни организации материи

- •Развитие химических концепций

- •Учение о составе вещества

- •Первые представления о химическом элементе

- •Закон постоянства состава

- •Закон простых кратных отношений

- •Гипотеза Авогадро

- •Атомно-молекулярное учение

- •Закон сохранения массы и энергии

- •Периодический закон Менделеева

- •Электронное строение атома

- •Структура химических систем

- •Теория химического строения Бутлерова

- •Химическая связь

- •Физико-химические закономерности протекания химических процессов

- •Энергетика химических процессов

- •Химическая кинетика

- •Понятие о катализе и катализаторах

- •Реакционная способность веществ

- •Обратимые реакции и состояние химического равновесия

- •Развитие химии экстремальных состояний

- •Особенности биологического уровня организации материи

- •Свойства живых систем

- •Уровни организации живой природы

- •Молекулярный уровень

- •Клеточный уровень

- •Органно-тканевый уровень

- •Организменный уровень

- •Популяционно-видовой уровень

- •Биогеоценотический и биосферный уровни

- •Клетка – структурная и функциональная единица живых организмов

- •Клеточная теория

- •Химический состав клеток

- •Клеточные и неклеточные формы жизни

- •Систематика живой природы

- •Генетика

- •Законы Менделя

- •Хромосомная теория наследственности

- •Изменчивость

- •Генетика человека

- •Генная инженерия и биоэтика

- •Принципы эволюции живых систем

- •Общее понятие прогресса и его проявление в живой природе

- •Ламаркизм

- •Дарвинизм. Эволюция путем естественного отбора

- •Развитие дарвинизма. Основные факторы и движущие силы эволюции

- •Доказательства эволюции живой природы

- •Биохимическая эволюция

- •Основные подходы к проблеме происхождения жизни

- •Химическая эволюция

- •Коацерватная стадия в процессе возникновения жизни

- •Начальные этапы развития жизни на Земле

- •Происхождение и эволюция человека

- •Положение человека в системе животного мира

- •Отряд приматов

- •Происхождение человека

- •Этапы эволюции человека

- •Биосфера и человек

- •Концептуальные подходы к изучению биосферы

- •Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы

- •Биогеохимические циклы в биосфере

- •Эволюция биосферы

- •Ноосфера. Путь к единой культуре.

- •Охрана биосферы

- •Влияние космоса на земные процессы

- •Современная наука о человеке

- •Здоровье и работоспособность человека

- •Физиология человека

- •Мозг и сознание

- •Сознание – функция мозга

- •Смерть мозга и морально-этические и правовые проблемы

- •Структура субъективного мира человека

- •Эмоции, чувства и интеллект

- •Сознание и самосознание

- •Сознательное и бессознательное

- •Творчество

- •Системный подход в естествознании

- •Принципы эволюции систем

- •Самоорганизация в живой и неживой природе

- •Заключение

- •Литература

Естествознание в аспекте научно-технической революции

Под научно-технической революцией (НТР) понимается качественное преобразование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития производства. Начало НТР относится к середине 40-х годов XX в., когда наука подошла к овладению атомной энергией, к созданию и широкому применению электронно-вычислительных машин, к развитию практической космонавтики. На стадии НТР наука становится непосредственной производительной силой, ее взаимодействие с техникой и производством резко усиливается, качественно ускоряется внедрение новых научных идей в производство, которое, воспринимая эти идеи, может развиваться лишь на основе научных открытий. НТР приводит к усилению взаимодействия самих наук в комплексных исследованиях сложных проблем. Вместе с этим усиливается воздействие науки на общество и природу, что становится не только фактором прогресса, но и причиной ряда трудно решаемых глобальных проблем. Усиление роли науки сопровождается усложнением ее структуры, возникновением организаций, связывающих фундаментальные, теоретические исследования с прикладными исследованиями, и далее с самим производством. Все более тесным становится взаимодействие естественных, технических, общественных и гуманитарных наук.

Тенденции развития естествознания

С точки зрения истории науки человечество в своем познании прошло несколько стадий, представляющих различные тенденции развития науки вообще и естествознания – в частности. На первой из этих стадий сформировались общие представления об окружающем нас мире как о чем целом, едином, выразившиеся в натурфилософии. С XV–XVI вв. последовала аналитическая стадия познания природы, характеризуемая расчленением единой науки древности, приведшим к появлению отдельных самостоятельных естественных наук: астрономии, физики, химии, биологии а также целого ряда других, более частных естественных наук. Переход науки к аналитической стадии был связан с разработкой экспериментального метода исследования природы, введенного в науку Галилео Галилеем (1564–1642). Занявшись изучением свободно падающих тел, Галилей сформулировал управляющие ими законы, и заложил основы механики, которую превратил в научную дисциплину знаменитый английский ученый И. Ньютон (1643–1727). Вслед за этим постепенно формируются физика, химия, биология и другие фундаментальные науки о природе.

Дифференциация знания, осуществляемая по принципу ”одна наука – один предмет”, определяла главную тенденцию в развитии науки XIX в. Дифференциация научного знания служит необходимым этапом в развитии науки и направлена на более тщательное и глубокое изучение отдельных явлений и процессов определенной области действительности. Узко дисциплинарный подход, однако, таит опасность превращения науки в совокупность узких обособленных областей исследования, а ученых – в узких специалистов, перестающих видеть место своих работ в общей картине целостного объективного мира.

К счастью, сама наука выработала средства и методы для преодоления ограниченности дисциплинарного подхода к изучению мира.

В XX в. появилась тенденция к объединению методов исследования различных наук, – интеграции знания.

Интеграционные процессы в современном естествознании характеризуются образованием комплексов взаимодействующих наук на основе изучения единого объекта с привлечением методов исследования многих наук, созданием общенаучных теорий (теория электромагнетизма, квантовая механика, теория строения атома), выработкой общенаучных понятий (энтропия, симметрия, информация, система и т.д.).

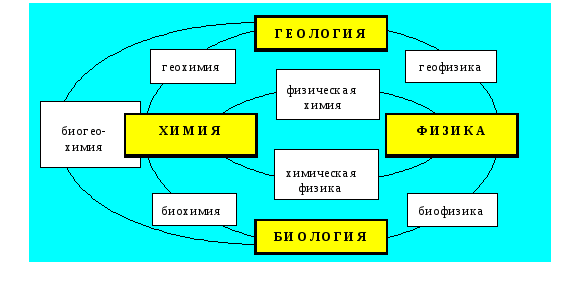

Интеграция знания способствовала образованию междисциплинарных наук– новых наук, находящихся на стыке нескольких традиционных наук, возникающих в результате объединения их методов исследования в рамках новой самостоятельной научной дисциплины. Так возникли биофизика, биохимия, астрофизика, геофизика, геохимия и т.д. (рис.1.1).

Рис.1.1. Схема взаимосвязи основных естественных наук.

Интегрирующую, синтезирующую функцию выполняют такие общие науки, как термодинамика,кибернетикаисинергетика, изучающие определенные аспекты многих форм движения (процессы управления, самоорганизации систем и др.), или предельно общие науки, объединяющие фактически все другие отрасли знания, – математика и философия. Синтезирующую роль играют и проблемные науки (типа онкологии), решающие комплексные проблемы с использованием данных и методов целого ряда других наук. В последнее время тенденция к интеграции наук становится ведущей, доминирующей.

Особое значение в наше время приобретает системный метод, который дает возможность рассматривать предметы и явления в их взаимосвязи и целостности. Именно поэтому системный метод, является наиболее эффективным средством интегративных исследований.

Усиливается связь, как отдельных наук, так и науки в целом с материальным производством, духовной культурой, со всеми сторонами жизни общества. Более того, возникли комплексные отрасли научно-технической деятельности, в которых наука, производство слиты нераздельно. Такова системотехника,биотехнологияи т.п.