- •В. Е.Хаин, н. В. Короновский, н.А. Ясаманов историческая геология

- •Издательство московского университета

- •Рецензенты:

- •Isbn 5—211—03504—6 © Хаин в.Е., Короновский н.В.,

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I основные принципы и методы исторической геологии глава 1.Предмет и задачи исторической геологии

- •Глава 2.Стратиграфия и геохронология

- •2.1. Типы стратиграфических единиц и критерии их выделения

- •2.2. Относительная геохронология

- •2.3. Абсолютная геохронология

- •2.4. Международная геохронологическая шкала

- •2.5. Эталоны стратиграфических подразделении

- •Структура стратиграфической классификации, принятая в кодексе мск

- •Глава 3.Основные методы историкогеологического анализа

- •3.1. Фациальный метод

- •Классификация генетических типов континентальных осадочных образований (по е. В. Шанцеру, с сокращениями и дополнениями)

- •3.2. Анализ палеонтологического материала (биофациальный и палеоэкологическии анализы)

- •33. Палеогеографические методы

- •3.4. Формационный анализ

- •3.5. Палеогеографические карты

- •Часть II. Древнейшая история земли глава 4.Возникновение земли и доархейская история

- •4.1. Образование солнечной системы

- •4.2. Образование планет, конденсация и аккумуляция межзвездного вещества

- •4.3. Доархейский (гадейский) этап развития земли

- •Глава 5.Архейская история

- •5.1. Общее расчленение докембрия

- •5.2 Ранний архей (4,0-3,5 млрд лет)

- •Распространение комплексов «серых гнейсов» в различных регионах Мира

- •Комплекс «серых гнейсов» платформ северного ряда

- •Комплекс «серых гнейсов» платформ южного ряда

- •Условия формирования древнейших комплексов пород — «серых гнейсов»

- •5.3. Средний и поздний архей (3,5-2,5 млрд лет)

- •5.4. Геологические обстановки в архее

- •5.5. Зарождение жизни

- •5.6. Полезные ископаемые

- •Глава 6. Ранний протерозой 6.1. Глобальная и региональная характеристика

- •6.2. Среда осадконакопления

- •6.3. Полезные ископаемые

- •Глава 7. Поздний протерозой

- •7.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •7.2. Органический мир

- •7.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •7.4. Климатическая зональность

- •7. 5. Полезные ископаемые

- •Часть III фанерозойская история земли палеозойская эра

- •Глава 8.Вендский период

- •8.1 О положении вендской системы в общей хроностратиграфическои шкале

- •8.2. Стратотипы вендской системы

- •8.3. Органический мир

- •8.4. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •8.5 Климатическая зональность

- •Глава 9.Кембрийский период

- •9.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения кембрийской системы

- •9.2. Органический мир

- •9.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •9.4: Климатическая и биогеографическая зональность

- •9.5. Полезные ископаемые

- •Глава 10.Ордовикский период

- •10.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения ордовикской системы

- •10.2. Органический мир

- •103. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •10.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •10.5. Полезные ископаемые

- •Глава 11.Силурийский период

- •11.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения силурийской системы

- •11.2. Органический мир

- •11.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •11.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •11.5. Полезные ископаемые

- •Глава 12.Девонский период

- •12.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •12.2. Органический мир

- •12.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •12.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •12.5. Полезные ископаемые

- •Глава 13.Каменноугольный период

- •13.3 Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •13.2. Органический мир

- •13.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •13.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •135. Полезные ископаемые

- •Глава 14.Пермский период

- •14.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •14.2. Органический мир

- •14.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •14.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •14.5. Полезные ископаемые

- •Мезозойская эра

- •Глава 15.Триасовый период

- •15.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •15.2. Органический мир

- •15.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •15.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •15.5. Полезные ископаемые

- •Глава 16.Юрский период

- •16.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общее стратиграфическое подразделение юрской системы

- •16.2. Органический мир

- •163. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •16.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •165. Полезные ископаемые

- •Глава 17.Меловой период

- •Общие стратшрафические подразделения меловой системы

- •17.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •17.2. Органический мир

- •17.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •17.4. Эволюция и вымирание фауны в меловом периоде

- •175. Климатическая и биогеографическая зональность

- •17.6 Полезные ископаемые

- •Кайнозойская эра

- •Глава 18. Палеогеновый период 18.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения палеогеновой системы

- •18.2 Органический мир

- •18.3. Палеотектонические и палеогеографичсские условия

- •18.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •18.5. Полезные ископаемые

- •Глава 19. Неогеновый период

- •19.1 Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения неогеновой системы

- •19.2. Органический мир

- •19.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •19.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •19.5 Полезные ископаемые

- •Глава 20.Четвертичный (антропогеновыи) период

- •20.1. Стратиграфическое расчленение

- •20.2. Органический мир

- •20.3. Природные условия

- •20.4. Полезные ископаемые

- •Заключение

- •Литература

- •К главе 2

- •К главам 5, 6 и 7

- •К глав? 8

- •К главе 9

- •К главе 10

- •К главе 11

- •К главе 12

- •К главе 13

- •К главе 14

- •К главе 15

- •К главе 16

- •К главе 17

- •К главе 19

- •К главе 20

- •Часть I основные принципы и методы исторической геологии ................................................................................................................ 7

- •Глава 1. Предмет и задачи исторической геологии ....................................... 7

- •Глава 2. Сгратиграфия и геохронология ................................................... 14

- •Глава 3. Основные методы историко-геологического анализа 47

- •Глава 4. Возникновение Земли и доархейская история ................................. 82

- •Часть III. Фанерозоиская история земли ................................... 145

- •Глава 8. Вендский период ................................................................................. 149

- •Глава 9. Кембрийский период .......................................................................... 166

- •Глава 16. Юрский период ........................................."..............•—•—••"•—"•••"••• 307

- •Глава 18. Палеогеновый период ................................................................... 364

- •Глава 19 Неогеновый период ............................................................................. 389

- •Глава 20. Четвертичный (антропогеновый) период ............................................. 412

- •Хаин Виктор Ефимович, Короновский Николай Владимирович, Ясаманов Николай Александрович историческая геология

- •Оглавление электронное

12.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

В итоге каледонского орогенеза обстановка на земном шаре к началу девона заметно изменилась. Возникли и продолжали воздыматься в раннем девоне горные сооружения в Северо-Атлантическом регионе, включая теперь и Северную Гренландию, в Центральном Казахстане и Северном Тянь-Шане, в Алтае-Саяно-Монгольской и Байкальской области, Циляньшане и Катазии, на западе Лахланской системы Австралии и в южной половине Анд. Продукты размыва этих сооружений заполняли межгорные и предгорные (например, перед Циляньшанем) впадины в виде молассовых толщ, которые впервые с этого времени получили столь широкое развитие. Новым элементом, по крайней мере для палеозоя, явилось образование краевого вулканоплутонического пояса андского типа в Центральном Казахстане, на границе каледонид и остаточного Джунгаро-Балхашского бассейна, интенсивно заполнявшегося обломочным материалом. Подобный пояс возник и в Центральной Монголии. Поднятия охватили и платформенные части северных континентов, вызвав здесь дальнейшую

.224

регрессию моря. Они распространились на Гондвану, за исключением ее западной части — Южной Америки, Антарктиды и крайнего юга Африки.

Спрединг продолжался в Уральском и Южно-Тяньшаньском бассейнах, а также в осевой зоне Урало-Охотского пояса, простиравшейся через Зайсан, Южную Монголию, Большой Хинган и кулисообразно подставлявшейся Монголо-Охотской системой, на западе начинавшейся энсиалическим бассейном в тылу упоминавшегося выше вулканоплутонического пояса, обрамлявшего Южно-Монгольский сегмент Палеоазиатского океана.

На севере европейской части Средиземноморского пояса (Палеотетиса) возникла новая ось спрединга, породившая внешние зоны европейских герцинид — Реногерцинскую, Южно-Португальскую. Спрединг продолжался, очевидно, и в осевой зоне Палеотетиса, включая ее индокитайские ветви. Продолжалось и развитие вулканических дуг в тех же сегментах подвижных поясов, что и в позднем силуре (см. выше).

Лаврусоия в раннем девоне располагалась в экваториальных широтах, Казахстания — в тропической зоне, Сибирь, Китай и Корея — в умеренных широтах Северного полушария, в то время как Гондвана целиком находилась в Южном полушарии, в его умеренных и высоких широтах (рис. 12.2 и 12.3). '

В среднем девоне континент Лавруссия, образованный к началу девона в результате столкновения Северной Америки и Восточной Европы (Балтики, Фенносарматии), продолжал испытывать интенсивное поднятие, особенно его водораздельный хребет, образованный североатлантическими каледонидами. Продукты размыва этого хребта и прилегающей суши, представленные красноцветными обломочными осадками «древнего красного песчаника — Олдреда», накапливались в межгорных и предгорных прогибах Гренландии, Британии, Скандинавии и Шпицбергена.

В течение самой среднедевонской эпохи по периферии Лавруссии возникли новые складчатые горные сооружения, опоясавшие ее с юга и северо-запада. К ним относится прежде всего складчатая система Ньюфаундленда и Северных Аппалачей; породивший ее пмпульс сжатия получил название акадской эпохи орогенеза. Он сопровождался внедрением многочисленных плутонов гранитоидов. После акадского диастрофизма на площади Северных Аппалачей и Ньюфаундленда вскоре установился платформенный режим. В Южных Аппалачах акадский орогенез проявился слабее и не привел к завершению геосинклинального развития. Причину акадского орогенеза усматривают в столкновении с североамериканской частью Лавруссии микроконтинента Авалония.

В мелководной части Западно-Канадского бассейна возникли протяженные барьерные рифы. В заливах, отграниченных от открытого моря рифами, а также в Иллинойском, Мичиганском, Прииннуитском бассейнах и в бассейне Гудзонова залива в условиях повышенной солености отлагались эвапориты. К концу дево-

15—1164

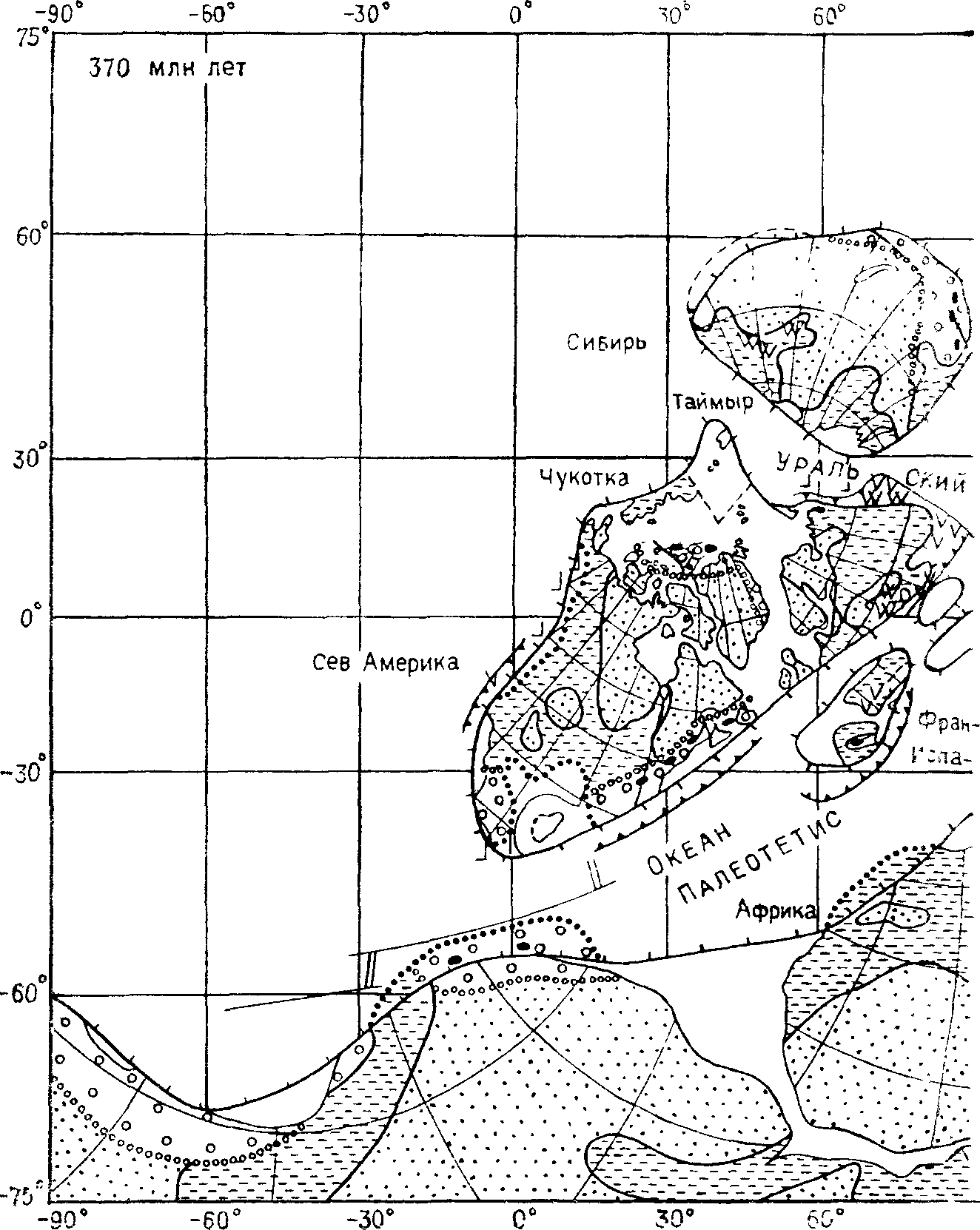

Рис. 12.2. Положение материков и океанов в девонском периоде (по Л. П Зоненшайну, с дополнениями). Условные обозначения см. на рис. 93

на соленость морских вод стала нормальной и эвапоритовое осадконакопление сменилось карбонатным и карбонатно-глинистым. Повышенная соленость морских вод в позднем девоне была характерна только для южной части Западно-Канадского бассейна, ограниченного рифами. Среди осадков в основном преобладали разнообразные доломиты, а гипсы и ангидриты имели подчиненное значение.

Наюго-востоке и востоке платформы верхний девон представлен характерным комплексом черных битуминозных сланцев. Они распространены от Гудзонова залива до Аризоны на юге. Располагавшиеся на северной и восточной перифериях Северо-Американской платформы орогенные области представляли собой возвышенные равнины и низкогорья. В ряде районов существовали узкие межгорные прогибы, заполняемые молассой.

Регрессия охватила и восточную часть Лавруссии. БалтийскоМосковский бассейн в раннем девоне превратился во внутриконтинентальный, временами пересыхающий засолоненный водоем. В его периферических зонах отлагались песчано-глинистые русловые, пойменные, дельтовые и карбонатно-терригенные лагунные осадки мощностью в несколько десятков метров. На юге-западе

226

платформы, в сильно сократившемся Волыно-Подольском бассейне, накапливались терригенно-карбонатные осадки.

Значительные территории Восточно-Европейской платформы представляли денудационную низменность с небольшими холмисто-увалистыми водоразделами. Крупные возвышенности и низкогорья располагались только на северо-западе, где находился завершивший свое развитие Британо-Скандинавский подвижный пояс. Во второй половине девона во время развития трансгрессии наиболее низменные участки платформы были затоплены морем. Максимум трансгрессии пришелся на живетский век. В центральных частях морского бассейна в условиях повышенной солености накапливались пласты каменной соли, гипса и доломитов. В прибрежной зоне и на приморских низменностях были распространены красноцветы. В конце девона ранее континентальные области оказались затопленными морем и возросла роль карбонатов. В пределах Днепровско-Донецкого авлакогена изливались лавы щелочно-базальтового типа. Впоследствии эта относительно глубоководная область с некомпенсированным прогибанием превратилась в лагуну с эвапоритовым осадконакоплением. Кроме этого района эвапориты продолжали осаждаться в центральной, западной и южной областях платформы. Наряду с этим происходило формирование относительно глубоководных битуминознокремнистых осадков так называемого доманика в северной и северо-восточной частях Восточно-Европейской платформы.

В Западной и Центральной Европе эквивалентом акадского орогенеза является лигерийская эпоха деформаций. Она привела к складчато-надвиговым деформациям и гранитообразованию в полосе, протягивающейся от южной части Армориканского массива Франции до Богемского массива в центре Европы, и затронула также центральную зону палеозойского массива Иберийского полуострова. Эта полоса складчатых сооружений не примкнула непосредственно к основному телу Лавруссии, а продолжала отделяться от нее узким, но все еще глубоководным бассейном, осевая часть которого отвечала Реногерцинской зоне среднеевропейскихгерцинид. Предполагается, что формирование лигерийской складчатой цепи явилось результатом коллизии между Авалонским микроконтинентом и более южными микроконтинентами — также отторженцами Гондваны.

Деформации среднедевонской эпохи затронули, однако, и центральную часть Лавруссии — зону североатлантических каледонид, где вызвали складчатые дислокации нижней части молассовой формации Олдреда, отделив ее несогласием от верхней части.

Лавруссия в среднем девоне своей центральной частью располагалась на экваторе. На значительном расстоянии к северо-востоку от нее, уже в умеренных широтах, находился Сибирский континент. К этому времени он нарастился за счет причленения Тувино-Монгольского и Баргузино-Витимского микроконтинентов, а также каледонид Западного Саяна и Алтая.

15* 227

Рис 123 Палеотектоническая реконструкция для раннего девона (проекция скому) Условные обозначения

-228

Меркатора с центром 0° с ш и 90° в д) (по В Е Хаину и К Б Сеславин см на рис 9 4

229

Начиная с раннего девона территория Колымо-Омолонского и Тайганосского массивов стала интенсивно прогибаться и отделилась от Сибирской платформы (возможно, это произошло в раннем палеозое). Сократился в размерах Тунгусский бассейн. Он расчленился протяженными участками островной суши и приобрел облик полузамкнутой лагуны. В его пределах временами соленость повышалась. Наряду с глинами и алевролитами здесь имеются мощные пласты гипса, а иногда встречаются слои каменной соли. Аналогичные осадки распространены в низовьях Хатанги. В Таймырском бассейне соленость вод оставалась нормальной и преобладало осаждение карбонатов. Такие же условия существовали в Яно-Колымском бассейне.

Максимальные размеры Тунгусский морской бассейн имел в середине франского века. Преобладали карбонатные и эвапоритовые осадки, которые свидетельствуют о полузамкнутом характере бассейна и периодическом изменении его солености. Повышенная соленость вод была характерна и для Хатангского бассейна. Таймырский бассейн, соединявшийся во время наибольших трансгрессий с Тунгусским, характеризовался большими глубинами, нермальной соленостью вод и осаждением на западе глинисто-карбонатных отложений доманикового типа. В Вилюйском бассейне в конце девона происходили излияния платобазальтов и отлагались континентальные пески. В фаменском веке в его пределах формировался гипсоносный и сольносный комплекс.

На территории Чукотки и Новосибирских островов, относящихся к Гиперборейской платформе, накапливались карбонатные и карбонатно-терригенные отложения. Со стороны Палеоазиатского океана, имевшего еще значительную ширину, Сибирский континент окаймлялся краевым вулканоплутоническим поясом, в тылу которого широко проявлялся рифтогенный щелочно-базальтовый вулканизм. Уральская периферия океана по-прежнему представляла активную окраину с вулканическими островными дугами, которые существовали и в области будущего Южного Тянь-Шаня.

Палеоазиатский океан разделялся на востоке на два бассейна Казахским континентом, существенно увеличившимся в размерах в северо-восточном направлении за счет причленения области каледонской складчатости. В среднем девоне произошло дальнейшее, хотя и небольшое, расширение этой области в связи с проявлением в районе Караганды новых деформаций сжатия. Их относят к тельбесской эпохе, выделенной восточнее, в Алтае-Саянской области, и эквивалентной акадской эпохе Северной Америки и лигерийской Западной Европы. С востока и юго-востока Казахстания была окаймлена мощным краевым вулканоплутоническим поясом, отделявшим ее от Джунгаро-Балхашского бассейна, принадлежавшего южной, Тянь-Шаньской, ветви Палеоазиатского океана. В тылу этого пояса происходило погружение Тенизской и Джезказганской впадин, заполнявшихся красноцветной континентальной молассой.

230

Китайско-Корейский континент располагался в умеренных широтах Северного полушария к востоку от Сибирского, отделяясь от него Палеоазиатским океаном. На юго-востоке к нему примыкала новообразованная, продолжавшая воздыматься каледонская складчатая система Циляньшаня с молассовым прогибом перед нею. Западнее располагался Таримский континент, а юго-восточнее Южно-Китайский (Янцзы), заметно увеличившийся в размерах после причленения Катазиатской каледонской складчатой системы, к этому времени уже закончившей свое орогенное развитие. Лишь по ее восточной периферии, в современной прибрежной зоне и на шельфе Южно-Китайского моря, сохранялись условия геосинклинального погружения. Находившиеся южнее ЮжноКитайского континента Синобирманский (Шанский) и Индосинийский микроконтиненты испытывали поднятие, первый относительное, а второй и абсолютное.

Внутренние, платформенные, области северной группы континентов, особенно Восточно-Европейского, развивались в среднем девоне под знаком нарастающей трансгрессии или во всяком случае расширения области осадконакопления. Кроме того, на Восточно-Европейской и Сибирской платформах начался активный рифтогенез, сопровождавшийся излияниями и внедрениями продуктов щелочно-базальтовой магмы.

Суперконтинент Гоцдвана продолжал сохранять в среднем девоне свою монолитность и тенденцию к преобладанию поднятий. Он по-прежнему располагался целиком в Южном полушарии, достигая его высоких широт. Относительные опускания с накоплением морских осадков охватили Сахарскую плиту, впадины Южной Америки — Амазонскую, Мараньон, Парана, а также крайний юг Африки и полосу вдоль Трансантарктического хребта.

Режим активных окраин был свойствен южноамериканскай, антарктической и восточноавстралийской перифериям Гондваны. При этом здесь почти повсеместно происходили энергичные поднятия, а промежуточные прогибы заполнялись осадками типа флиша и моласс. На востоке Австралии развитие Лахланской системы завершилось эпохой складчатости, получившей название таббераберской.

Гондванский суперконтинент и северная группа континентов разделялись широкой широтной полосой океана Палеотетис. Его южная окраина была пассивной, а северная — активной, с микроконтинентами, островными дугами и окраинными морями. Ширина была максимальной на западе, между Северной Америкой, с одной стороны, и Южной Америкой и Африкой — с другой, а также на востоке, между Восточной Европой и Аравией и далее, и минимальной между Западной Европой и Африкой, а также на крайнем востоке, между Южным Китаем, Синобирманией и Индосинией на севере и Австралией и Антарктидой на юге.

Позднедевонская эпоха характеризуется прежде всего общим снижением тектонической активности, особенно на конвергентных границах плит, и нарастающей морской трансгрессией, обуслов-

231

Рис. 12.4. Палеотектоническая реконструкция для позднего девона (проекция скому). Условные обозначения

232

Мериатора с центром 0° с. ш. и 90° в. д.) (по В. Е. Хаину и К. Б. Сеславинсм. на рис. 9.4.

233-

ленной общим повышением уровня Мирового океана (рис. 12.4). Снижение тектонической активности выразилось в затухании поднятий в пределах каледонских, включая акадские и синхронные с ними, складчатых систем, что привело к их пенепленизации, затоплению морем и началу накопления осадочного чехла. Последнее наиболее четко наблюдается в Британии и Центральном Казахстане, а в юго-восточном Китае и частично в Восточной Австралии платформенный режим начал устанавливаться уже в среднем девоне.

Однако общая тектоническая и географическая ситуация в позднем девоне мало изменилась по сравнению со средним девоном. Главное и существенное изменение состояло в том, что удаление друг от друга трех из крупнейших континентальных глыб Восточного полушария — Лавруссии, Сибири и Казахстании, а также Тарима сменилось их сближением. Это привело к началу сокращения размеров всех бассейнов Палеоазиатского океана — Уральского, Туркестанского (Тянь-Шань), Монгольского. В них появились или продолжали свое развитие многочисленные вулканические дуги, расположенные над соответствующими зонами субдукции океанской литосферы.

В пределах Урала расширились островные поднятия и шельфовая область. В условиях нормальной солености вод здесь отлагались известковые, реже доломитовые и песчано-глинистые осадки. В восточной, глубоководной зоне продолжалась вулканическая деятельность. В составе вулканитов кроме базальтов большую роль играют андезиты. В промежутках между извержениями отлагались тонкие терригенные и кремнистые осадки. Во второй половине девона интенсивные погружения на Урале сменялись кратковременными регрессиями. Такая дифференциация движений отразилась на условиях осадконакопления. Большое распространение в прибрежных зонах получили рифогенные фации. Протяженные рифовые массивы отделяли от открытого моря участки, где условия осадконакопления сильно менялись. В осевой части Урала возникла протяженная островная суша. Ее размеры с течением времени увеличивались. В условиях жаркого климата на островах формировались залежи бокситов, в пределах континентального склона — турбидиты. В составе вулканитов преобладали андезиты. В восточной части Уральского пояса уменьшились масштабы базальтового вулканизма и глубоководного осадконакопления. Так же как и на западе, ведущую роль играли здесь рифогенные карбонаты. В течение второй половины девона в центральной части Новой Земли происходили подводные излияния базальтов и осаждались терригенные и кремнистые толщи, вероятно, в глубоководной обстановке.

В раннем девоне в Центральноазиатском поясе происходило интенсивное прогибание. Особенно сильно прогибались Обь-Зайсанская, Южно-Монгольская и Монголо-Охотская системы. На их территориях формировались вулканиты основного состава, кремнистые и глинистые глубоководные осадки. В Южной Монголии

234

в северном направлении они сменялись базальтово-андезитовой ассоциацией островодужного типа. Далее к северу располагался тыловой бассейн, в котором накопилось почти 3 км песков и глин.

В среднем и позднем девоне Центральноазиатский пояс вступил в зрелую стадию развития. Это выразилось в расширении шельфовых зон и областей накопления флиша и в усилении андезитового вулканизма в Обь-Зайсанской, Южно-Монгольской и Монголо-Охотской системах. На шельфе и континентальном склоне накапливались терригенные толщи. Вулканизм представлен островодужными известково-щелочными ассоциациями. С течением времени постепенно исчезают глубоководные области. Только на юге Монголии сохранился глубоководный бассейн с глинистокремнистым осадконакоплением. В районах Большого и Малого Хингана продолжался островодужный андезит-риолитовый вулканизм. Здесь на континентальном склоне накапливались карбонатк»-терригенные осадки и формировались турбидиты.

В противоположность Палеоазиатскому океану смежная, восточная, часть Палеотетиса в позднем девоне продолжала расширяться, а в его западном сегменте, особенно между Западной Европой и Африкой, напротив, шло сближение микроконтинентов, некогда отделившихся от Гондваны, с их «материнским» суперконтинентом (см. рис. 12.4). Приближался к своему закрытию северный бассейн Палеотетиса в Западной Европе и Аппалачах. Происходило сближение между Западной Гондваной и Лавруссией, но к концу девона их все еще разделяло расстояние в 2500 км.

Деформации сжатия в позднем девоне имели значительно меньшее распространение, чем в среднем. Они проявились в основном в Иннуитской системе, включая север Аляски и, вероятно, зону подводного хребта Ломоносова. Эти деформации являлись следствием продолжающегося столкновения Гипербореи с Лавруссией. Складчато-надвиговые деформации затронули также западную окраину Лавруссии; они получили название антлерского ортенеза; он примерно одновременен элсмирскому орогенезу северной окраины, о котором речь шла выше. Далее к западу простиралась активная окраина, включавшая вулканическую дугу и задуговый бассейн. На восточной, Уральской, окраине Лавруссии в середине эпохи началось надвигание островных дуг на континент с образованием мощной флишевой толщи перед фронтом надвига. Наконец, на южной, также активной окраине Лавруссии импульс сжатия, предваряющий полное закрытие Среднеевропейского окраинного бассейна Палеотетиса, приходится на рубеж девона и карбона; он извесген как бретонская фаза орогенеза. Эта фаза открывает уже герцннскую эру тектогенеза, в то время как акадской заканчивается каледонская эра.

Между тем восточная часть Лавруссии развивалась под знаком господства процессов растяжения. Это выразилось в формировании двух крупных рифтовых систем, сходящихся в юго-восточном, прикаспийском, углу континента, — субширотной Припятско-Дне"

235

провско-Донецкой н субмеридиональной Баренцевско-Каспийской. Процесс рифтогенеза усилился, и на востоке Сибирского континента возникли Вилюйский рифт и рифты Верхояно-Колымской области (см. рис. 12.4). И в Восточной Европе, и в Сибири рифтогенез продолжал сопровождаться базальтовым, повышенной щелочности вулканизмом. Вместе с тем Лавруссия в начале эпохи испытала нарастающую трансгрессию моря, в особенности ее западная, североамериканская, часть. Эта трансгрессия к концу эпохи сменилась регрессией.

Китайско-Корейский и Таримский континенты сохранили свое положение и на большей своей площади испытывали абсолютное поднятие, равно как и Индосинийский микроконтинент.

Гондвана, сохраняя свою монолитность, начала также подвергаться рифтогенезу: образовались рифты Саура-Угарта в Северной Африке, Карнарвон, Фицрой, Амадиес в Австралии При этом она стала смещаться к северу, хотя значительная ее часть оставалась в полярных широтах Южного полушария. В некотором противоречии с глобальной тенденцией Южная Америка и Африка испытали некоторую регрессию моря; трансгрессия проявилась лишь в пределах ближневосточного выступа суперконтинента

Активные окраины Гондваны — южноамериканская антарктическая, австралийская — в основном продолжали развиваться в орогенном режиме. В Австралии орогенная область расширилась к северу и востоку и отделилась от океана краевым вулканоплутоническим поясом.