- •В. Е.Хаин, н. В. Короновский, н.А. Ясаманов историческая геология

- •Издательство московского университета

- •Рецензенты:

- •Isbn 5—211—03504—6 © Хаин в.Е., Короновский н.В.,

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I основные принципы и методы исторической геологии глава 1.Предмет и задачи исторической геологии

- •Глава 2.Стратиграфия и геохронология

- •2.1. Типы стратиграфических единиц и критерии их выделения

- •2.2. Относительная геохронология

- •2.3. Абсолютная геохронология

- •2.4. Международная геохронологическая шкала

- •2.5. Эталоны стратиграфических подразделении

- •Структура стратиграфической классификации, принятая в кодексе мск

- •Глава 3.Основные методы историкогеологического анализа

- •3.1. Фациальный метод

- •Классификация генетических типов континентальных осадочных образований (по е. В. Шанцеру, с сокращениями и дополнениями)

- •3.2. Анализ палеонтологического материала (биофациальный и палеоэкологическии анализы)

- •33. Палеогеографические методы

- •3.4. Формационный анализ

- •3.5. Палеогеографические карты

- •Часть II. Древнейшая история земли глава 4.Возникновение земли и доархейская история

- •4.1. Образование солнечной системы

- •4.2. Образование планет, конденсация и аккумуляция межзвездного вещества

- •4.3. Доархейский (гадейский) этап развития земли

- •Глава 5.Архейская история

- •5.1. Общее расчленение докембрия

- •5.2 Ранний архей (4,0-3,5 млрд лет)

- •Распространение комплексов «серых гнейсов» в различных регионах Мира

- •Комплекс «серых гнейсов» платформ северного ряда

- •Комплекс «серых гнейсов» платформ южного ряда

- •Условия формирования древнейших комплексов пород — «серых гнейсов»

- •5.3. Средний и поздний архей (3,5-2,5 млрд лет)

- •5.4. Геологические обстановки в архее

- •5.5. Зарождение жизни

- •5.6. Полезные ископаемые

- •Глава 6. Ранний протерозой 6.1. Глобальная и региональная характеристика

- •6.2. Среда осадконакопления

- •6.3. Полезные ископаемые

- •Глава 7. Поздний протерозой

- •7.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •7.2. Органический мир

- •7.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •7.4. Климатическая зональность

- •7. 5. Полезные ископаемые

- •Часть III фанерозойская история земли палеозойская эра

- •Глава 8.Вендский период

- •8.1 О положении вендской системы в общей хроностратиграфическои шкале

- •8.2. Стратотипы вендской системы

- •8.3. Органический мир

- •8.4. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •8.5 Климатическая зональность

- •Глава 9.Кембрийский период

- •9.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения кембрийской системы

- •9.2. Органический мир

- •9.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •9.4: Климатическая и биогеографическая зональность

- •9.5. Полезные ископаемые

- •Глава 10.Ордовикский период

- •10.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения ордовикской системы

- •10.2. Органический мир

- •103. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •10.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •10.5. Полезные ископаемые

- •Глава 11.Силурийский период

- •11.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения силурийской системы

- •11.2. Органический мир

- •11.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •11.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •11.5. Полезные ископаемые

- •Глава 12.Девонский период

- •12.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •12.2. Органический мир

- •12.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •12.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •12.5. Полезные ископаемые

- •Глава 13.Каменноугольный период

- •13.3 Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •13.2. Органический мир

- •13.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •13.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •135. Полезные ископаемые

- •Глава 14.Пермский период

- •14.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •14.2. Органический мир

- •14.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •14.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •14.5. Полезные ископаемые

- •Мезозойская эра

- •Глава 15.Триасовый период

- •15.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •15.2. Органический мир

- •15.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •15.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •15.5. Полезные ископаемые

- •Глава 16.Юрский период

- •16.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общее стратиграфическое подразделение юрской системы

- •16.2. Органический мир

- •163. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •16.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •165. Полезные ископаемые

- •Глава 17.Меловой период

- •Общие стратшрафические подразделения меловой системы

- •17.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •17.2. Органический мир

- •17.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •17.4. Эволюция и вымирание фауны в меловом периоде

- •175. Климатическая и биогеографическая зональность

- •17.6 Полезные ископаемые

- •Кайнозойская эра

- •Глава 18. Палеогеновый период 18.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения палеогеновой системы

- •18.2 Органический мир

- •18.3. Палеотектонические и палеогеографичсские условия

- •18.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •18.5. Полезные ископаемые

- •Глава 19. Неогеновый период

- •19.1 Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения неогеновой системы

- •19.2. Органический мир

- •19.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •19.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •19.5 Полезные ископаемые

- •Глава 20.Четвертичный (антропогеновыи) период

- •20.1. Стратиграфическое расчленение

- •20.2. Органический мир

- •20.3. Природные условия

- •20.4. Полезные ископаемые

- •Заключение

- •Литература

- •К главе 2

- •К главам 5, 6 и 7

- •К глав? 8

- •К главе 9

- •К главе 10

- •К главе 11

- •К главе 12

- •К главе 13

- •К главе 14

- •К главе 15

- •К главе 16

- •К главе 17

- •К главе 19

- •К главе 20

- •Часть I основные принципы и методы исторической геологии ................................................................................................................ 7

- •Глава 1. Предмет и задачи исторической геологии ....................................... 7

- •Глава 2. Сгратиграфия и геохронология ................................................... 14

- •Глава 3. Основные методы историко-геологического анализа 47

- •Глава 4. Возникновение Земли и доархейская история ................................. 82

- •Часть III. Фанерозоиская история земли ................................... 145

- •Глава 8. Вендский период ................................................................................. 149

- •Глава 9. Кембрийский период .......................................................................... 166

- •Глава 16. Юрский период ........................................."..............•—•—••"•—"•••"••• 307

- •Глава 18. Палеогеновый период ................................................................... 364

- •Глава 19 Неогеновый период ............................................................................. 389

- •Глава 20. Четвертичный (антропогеновый) период ............................................. 412

- •Хаин Виктор Ефимович, Короновский Николай Владимирович, Ясаманов Николай Александрович историческая геология

- •Оглавление электронное

12.2. Органический мир

В конце раннего палеозоя произошло вымирание, а в ряде случаев простое угасание многих групп организмов, некогда широко распространенных на Земле. После них возникли новые группы животных и растений, которые и определили облик органического мира позднего палеозоя. Главное отличие состояло s том, что жизнь стала развиваться не только в морях и пресноводных бассейнах, но и на суше. В позднем палеозое широко расселились наземная растительность и сухопутные позвоночные. Вместе с тем жизнь в морях продолжала эволюционировать. Появились первые аммоноидеи с простой лопастной линией, достигли рас-

221

цвета четырехлучевые кораллы, мшанки, фузулиниды, некоторые отряды замковых брахиопод.

В изменении состава органического мира на рубеже раннего и позднего палеозоя повинны не только поступательное эволюциэнное развитие, но главным образом изменения условий среды обитания. Эти изменения были вызваны интенсивными проявлениями тектонических движений, изменениями палеогеографических обстановок, состава атмосферы и космическим воздействием.

Органический мир морей в целом был более разнообразен, чем:

в силуре. Характерной особенностью девона является преобладающее. развитие разнообразных рыб. Нередко его даже называют периодом рыб. В это же время началось угасание граптолитов, цистоидей, трилобитов и наутилоидей. Широко распространены были переживавшие период своего расцвета замковые, брахиоподы, четырехлучевые кораллы, табуляты, морские лилии. Наиболее характерные организмы представлены на рис. 12.1.

Количество родов замковых брахиопод в девоне достигло максимального значения за все время их существования. Особенно разнообразны спирифериды (Euryspirifer, Cyrtospirifer), ат,рипнды (Atrypa, Karpinskia), ринхонеллиды (Hypothyridina, Junannella, Ladogia) и теребратулиды. Широко распространились представители надсемейства продуктит. Брахиоподы, отличающиеся богатством видов и быстрой изменчивостью во времени, являются самой важной группой, используемой при детальном расчленении девонских отложений.

В девонском периоде широкое развитие получили также аммоноидеи. Они длительное время, вплоть до конца мезозоя, были одной из самых распространенных и важных в стратиграфическом отношении групп морских животных. В начале девона появились агониатиты (Timanites) и гониатиты (Tbrnoceras). В начале позднего девона возникли Clymenia, которые по типу лопастной линии и форме раковины были сходны с гониатитами, но отличались тем, что сифон у них был приближен к спинной стороне. Их жизнь была короткой, и уже в конце девона климении исчезли.

Одновременно с развитием аммоноидей происходило угасание другой группы головоногих моллюсков — наутилоидей. Особенно быстро вымирали представители наутилоидей, обладавшие прямой раковиной.

Дальнейшее развитие получили кораллы. Хотя по сравнению с силуром количество табулят уменьшилось, но большое значение стали приобретать четырехлучевые кораллы (Calceola). Последние вместе с мшанками и строматопороидеями принимали участие в построении рифов.

Среди беспозвоночных были широко развиты также ракоскорпионы, остракоды, тентакулиты, морские лилии, бластоидеи, рецептакулиты, губки, фораминиферы, древние морские ежи, двустворчатые и брюхоногие моллюски и особенно конодонты. Последние имеют важное стратиграфическое значение.

222

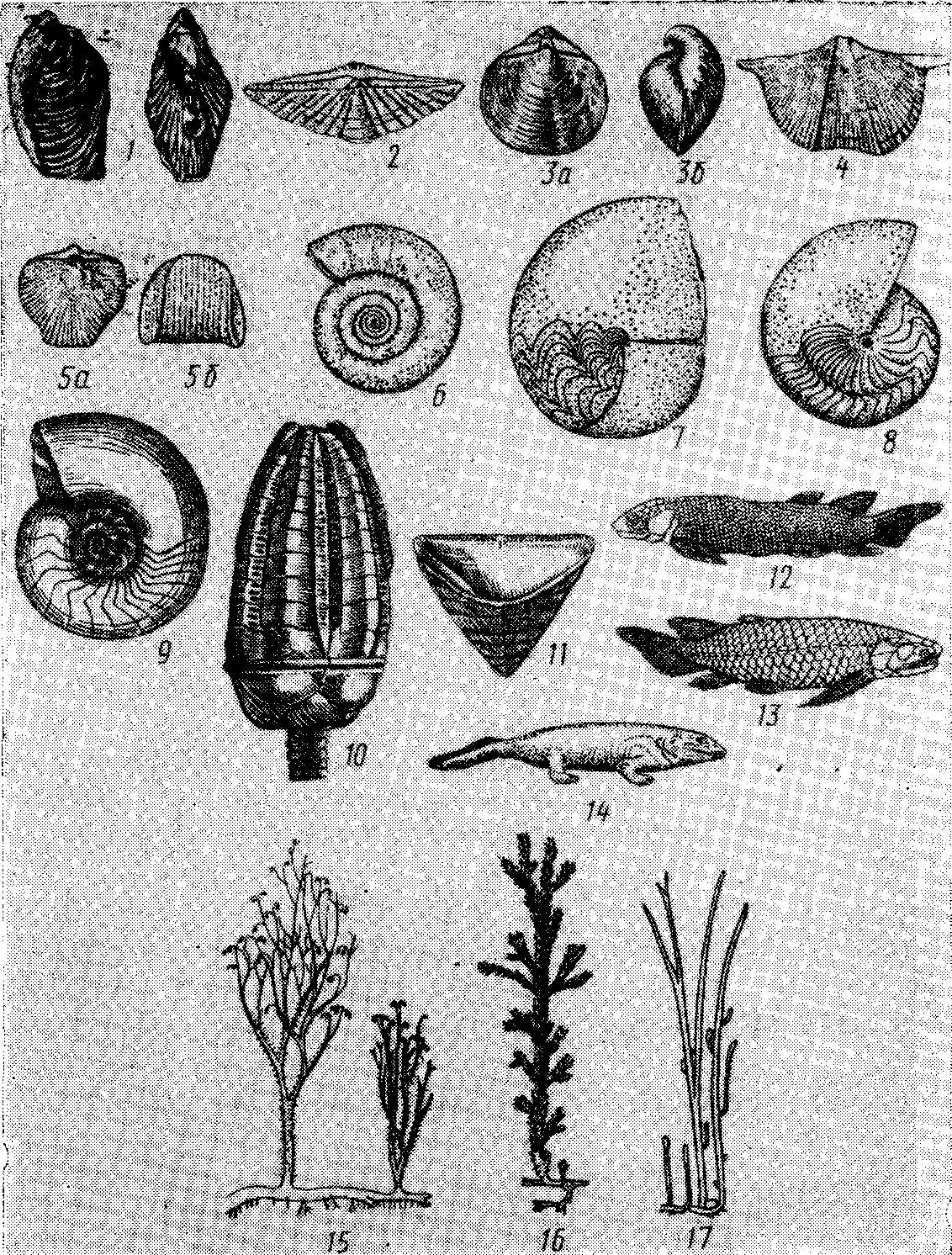

Рис. 12.1. Характерные представители девонских организмов:

Брахиоподы: / — Karpinskia; 2 — Euryspirifer; За и 36 — Stringocephalus; 4 — Cyrtospirifer; 5а и 56—Hypothyridina. Климении: 6 — Clymenia. Агониатиты: 7— Timanites. Гониатиты: 8 — Tornoceras; 9 —Anarcestes. Криноидеи: 10 — Cupressocrinus. Кораллы: 11 — Calceola. Двоякодышащая рыба: 12 — Dipterus. Кистеперая рыба: 13 — Holoptychius. Земноводные: 14 — Ichthyostega. Риниофиты: 15 — Psilophyton; 16 — Asteroxylon; 17 — Rhynia

Все возрастающее значение стали приобретать позвоночные. Среди них главенствующее положение занимали рыбы: панцирные, хрящевые и костные, — а также бесчелюстные рыбообразные организмы. У панцирных или пластинокожих рыб голова и передняя часть туловища были покрыты мощным панцирем из твердых крупных пластин. Они вели малоподвижный образ жизни. Хрящевые или акуловые появились в середине девона, но но-

223.

вый расцвет испытали в мезозое. Большим разнообразием обладали костистые рыбы, среди них многочисленные представители жистеперых, лучеперых и двоякодышащих (Dip'teris). Кистеперые р-ыбы (Holoptychius) обладали веретенообразным телом и массивными плавниками, которые не только служили средством плавания, но и помогали перемещаться по дну. Сходство скелетов плавников кистеперых рыб со скелетами конечностей земноводных дало основание считать их предками земноводных животных.

Девонские моря были населены разнообразными водорослями, причем известковые водоросли вместе с кишечнополостными принимали участие в строительстве рифовых тел.

Считается, что крупная регрессия на рубеже силура и девона активизировала выход растений на сушу и способствовала их •быстрому расселению и приспособлению 'к наземному образу жизни. В раннем и среднем девоне на суше господствовали риниофиты, которые росли в основном в заболоченных ландшафтах. В конце девона риниофиты повсеместно вымерли. В среднем девоне вместе с риниофитами существовали уже все основные группы споровых растений. Это плауновые, членистостебельные и папоротники, а в конце девона появились и первые представители голосеменных; многие из кустарниковых превратились в древовидные. Большим распространением в позднем девоне пользовались представители разноспорового папоротника Archaeopteris, поэтому нередко позднедевонскую флору называют археоптерисовой.

Наземная растительность в основном развивалась в приморских областях, чему весьма благоприятствовал мягкий теплый и влажный кл.имат. Более удаленные от моря части континентов в это время были лишены растительности.