- •В. Е.Хаин, н. В. Короновский, н.А. Ясаманов историческая геология

- •Издательство московского университета

- •Рецензенты:

- •Isbn 5—211—03504—6 © Хаин в.Е., Короновский н.В.,

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I основные принципы и методы исторической геологии глава 1.Предмет и задачи исторической геологии

- •Глава 2.Стратиграфия и геохронология

- •2.1. Типы стратиграфических единиц и критерии их выделения

- •2.2. Относительная геохронология

- •2.3. Абсолютная геохронология

- •2.4. Международная геохронологическая шкала

- •2.5. Эталоны стратиграфических подразделении

- •Структура стратиграфической классификации, принятая в кодексе мск

- •Глава 3.Основные методы историкогеологического анализа

- •3.1. Фациальный метод

- •Классификация генетических типов континентальных осадочных образований (по е. В. Шанцеру, с сокращениями и дополнениями)

- •3.2. Анализ палеонтологического материала (биофациальный и палеоэкологическии анализы)

- •33. Палеогеографические методы

- •3.4. Формационный анализ

- •3.5. Палеогеографические карты

- •Часть II. Древнейшая история земли глава 4.Возникновение земли и доархейская история

- •4.1. Образование солнечной системы

- •4.2. Образование планет, конденсация и аккумуляция межзвездного вещества

- •4.3. Доархейский (гадейский) этап развития земли

- •Глава 5.Архейская история

- •5.1. Общее расчленение докембрия

- •5.2 Ранний архей (4,0-3,5 млрд лет)

- •Распространение комплексов «серых гнейсов» в различных регионах Мира

- •Комплекс «серых гнейсов» платформ северного ряда

- •Комплекс «серых гнейсов» платформ южного ряда

- •Условия формирования древнейших комплексов пород — «серых гнейсов»

- •5.3. Средний и поздний архей (3,5-2,5 млрд лет)

- •5.4. Геологические обстановки в архее

- •5.5. Зарождение жизни

- •5.6. Полезные ископаемые

- •Глава 6. Ранний протерозой 6.1. Глобальная и региональная характеристика

- •6.2. Среда осадконакопления

- •6.3. Полезные ископаемые

- •Глава 7. Поздний протерозой

- •7.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •7.2. Органический мир

- •7.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •7.4. Климатическая зональность

- •7. 5. Полезные ископаемые

- •Часть III фанерозойская история земли палеозойская эра

- •Глава 8.Вендский период

- •8.1 О положении вендской системы в общей хроностратиграфическои шкале

- •8.2. Стратотипы вендской системы

- •8.3. Органический мир

- •8.4. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •8.5 Климатическая зональность

- •Глава 9.Кембрийский период

- •9.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения кембрийской системы

- •9.2. Органический мир

- •9.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •9.4: Климатическая и биогеографическая зональность

- •9.5. Полезные ископаемые

- •Глава 10.Ордовикский период

- •10.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения ордовикской системы

- •10.2. Органический мир

- •103. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •10.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •10.5. Полезные ископаемые

- •Глава 11.Силурийский период

- •11.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения силурийской системы

- •11.2. Органический мир

- •11.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •11.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •11.5. Полезные ископаемые

- •Глава 12.Девонский период

- •12.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •12.2. Органический мир

- •12.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •12.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •12.5. Полезные ископаемые

- •Глава 13.Каменноугольный период

- •13.3 Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •13.2. Органический мир

- •13.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •13.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •135. Полезные ископаемые

- •Глава 14.Пермский период

- •14.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •14.2. Органический мир

- •14.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •14.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •14.5. Полезные ископаемые

- •Мезозойская эра

- •Глава 15.Триасовый период

- •15.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •15.2. Органический мир

- •15.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •15.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •15.5. Полезные ископаемые

- •Глава 16.Юрский период

- •16.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общее стратиграфическое подразделение юрской системы

- •16.2. Органический мир

- •163. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •16.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •165. Полезные ископаемые

- •Глава 17.Меловой период

- •Общие стратшрафические подразделения меловой системы

- •17.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •17.2. Органический мир

- •17.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •17.4. Эволюция и вымирание фауны в меловом периоде

- •175. Климатическая и биогеографическая зональность

- •17.6 Полезные ископаемые

- •Кайнозойская эра

- •Глава 18. Палеогеновый период 18.1. Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения палеогеновой системы

- •18.2 Органический мир

- •18.3. Палеотектонические и палеогеографичсские условия

- •18.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •18.5. Полезные ископаемые

- •Глава 19. Неогеновый период

- •19.1 Стратиграфическое расчленение и стратотипы

- •Общие стратиграфические подразделения неогеновой системы

- •19.2. Органический мир

- •19.3. Палеотектонические и палеогеографические условия

- •19.4. Климатическая и биогеографическая зональность

- •19.5 Полезные ископаемые

- •Глава 20.Четвертичный (антропогеновыи) период

- •20.1. Стратиграфическое расчленение

- •20.2. Органический мир

- •20.3. Природные условия

- •20.4. Полезные ископаемые

- •Заключение

- •Литература

- •К главе 2

- •К главам 5, 6 и 7

- •К глав? 8

- •К главе 9

- •К главе 10

- •К главе 11

- •К главе 12

- •К главе 13

- •К главе 14

- •К главе 15

- •К главе 16

- •К главе 17

- •К главе 19

- •К главе 20

- •Часть I основные принципы и методы исторической геологии ................................................................................................................ 7

- •Глава 1. Предмет и задачи исторической геологии ....................................... 7

- •Глава 2. Сгратиграфия и геохронология ................................................... 14

- •Глава 3. Основные методы историко-геологического анализа 47

- •Глава 4. Возникновение Земли и доархейская история ................................. 82

- •Часть III. Фанерозоиская история земли ................................... 145

- •Глава 8. Вендский период ................................................................................. 149

- •Глава 9. Кембрийский период .......................................................................... 166

- •Глава 16. Юрский период ........................................."..............•—•—••"•—"•••"••• 307

- •Глава 18. Палеогеновый период ................................................................... 364

- •Глава 19 Неогеновый период ............................................................................. 389

- •Глава 20. Четвертичный (антропогеновый) период ............................................. 412

- •Хаин Виктор Ефимович, Короновский Николай Владимирович, Ясаманов Николай Александрович историческая геология

- •Оглавление электронное

103. Палеотектонические и палеогеографические условия

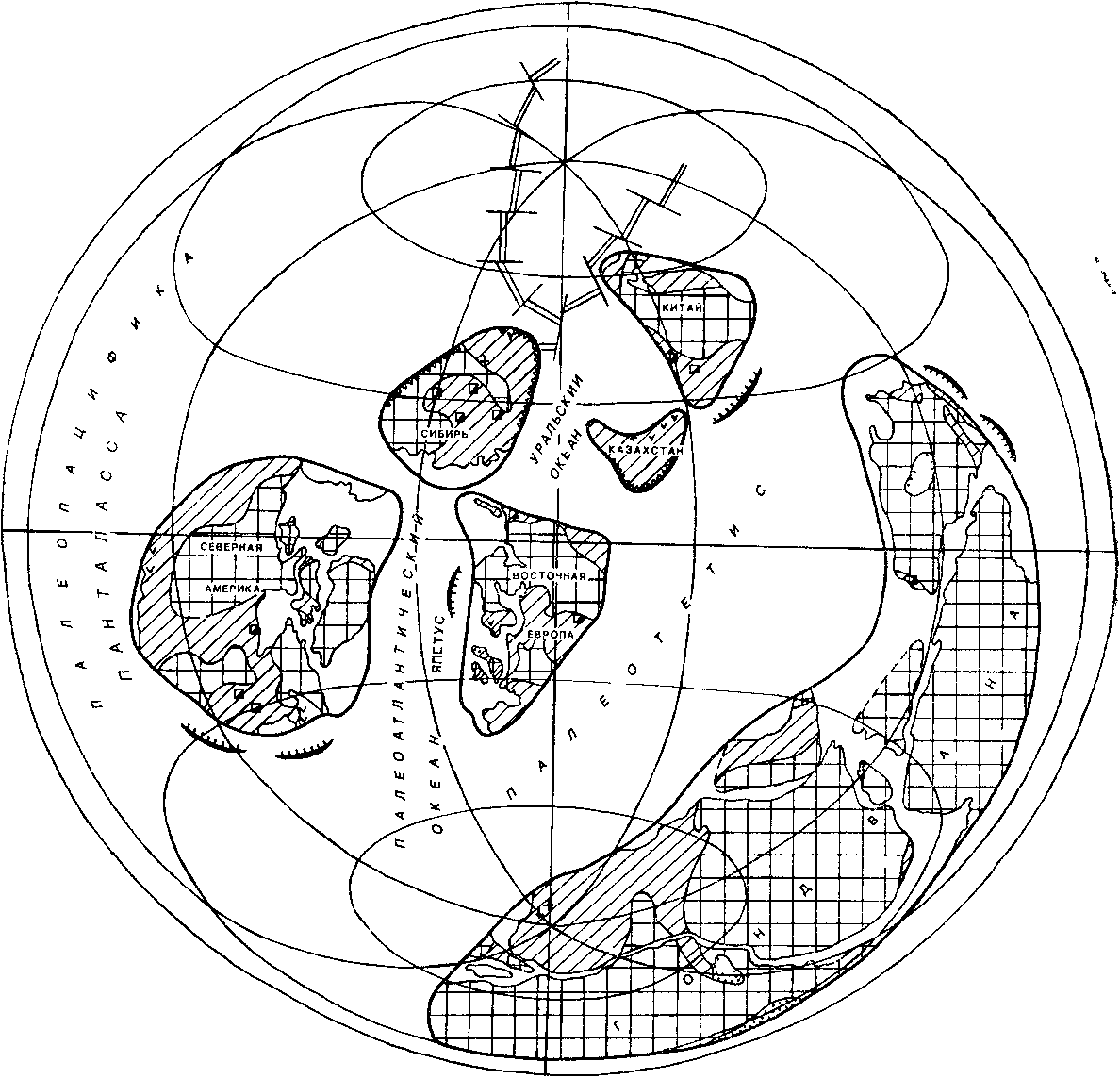

В раннем ордовике Гондванокий суперконтинент стал смещаться к югу, а от его северной окраины начали откалываться микроконтиненты (Авалония, Арморика), в дальнейшем сближавшиеся с Северо-Американским континентом (рис. 10.3). С этим было связано раскрытие глубоководного бассейна с корой океанского типа в северной части европейского сегмента Палеотетиса; этот

Рис. 10.3 Положение материков и океанов в раннем и среднем ордовике (по Л. П. Зоненшайну, с дополнениями). Условные обозначения см. на рис. 9.3

191

Рис. 10.4. Палеотектоническая реконструкция для раннего ордовика (проекция му). Условные обозначения

192

Меркатора с центром 0° с. ш. и 90° в. д.) (по В. Е. Ханну и К. Б. Сеславинскосм. на рис. 9.4

193

бассейн нередко выделяют в качестве самостоятельного океана Реикум (в греческой мифологии Рея — дочь Зевса). Между тем океан Япетус, сливавшийся на юго-западе с Реикумом (Палеотетиеом), продолжал расширяться, несмотря на то что в середине эпохи произошли деформации сжатия по его северо-западной окраине в Шотландии (грампианская складчатость) и юго-восточной окраине на севере Норвегии (финнмаркская складчатость). При этом Восточно-Европейский континент испытал смещение к северо-западу, а в его тылу раскрылся Уральский глубоководный бассейн. Последний часто описывается как самостоятельный Уральский палеоокеан; в действительности он представлял окраинный бассейн Палеоазиатского океана, отделенный от его осевой части 'Казахским и Ханты-Мансийским микроконтинентами.

Практически во всех подвижных поясах в раннем ордовике усиливается рост вулканических дуг. Такие дуги впервые (?) появляются на западе Кордильерской системы Тихоокеанского пояса, а также по северной периферии Иннуитской системы, в Северных Андах, в Британо-Скандинавской системе, в европейской части Средиземноморского пояса и продолжают развиваться в. Центральном Казахстане, Северном Тянь-Шане, в Алтае-Саянской области, в Палеоазиатском океане, в Циляныпане, в Палеотетисе, в Лахланской системе Западно-Тихоокеанского пояса. На юге Центральных Анд возникает окраинное море на коре океанскоготипа, являвшееся следствием откалывания микроконтинента от юго-западной окраины Гондваны.

Сама Гондвана продолжала в целом испытывать слабое поднятие и в основном являлась денудационной сушей (рис. 10.4). С течением времени морская трансгрессия заметно продвинулась на 'западе и юге Южной Америки, на севере Сахары, в Аравии и на северо-западе Австралии.

В эпиконтинентальных и окраинных морях накапливались терригенные и терригенно-карбонатные осадки. В глубоководных зонах (подножие континентального склона и, по-видимому, периокеанические области) формировалась своеобразная ассоциация граптолитовых сланцев и алевролитов мощностью до 3 км. Подобные осадки распространены в Эквадорско-Колумбийской системе Андского геосинклинального пояса. В Чилийско-Аргентинской системе развиты спилиты, кремнистые и глинистые сланцы. Их накопление происходило, вероятно, на коре океанского типа.

На западе Австралийской платформы в раннем ордовике началось погружение бассейна Фицрой. Здесь накапливались карбонатные и песчаные породы мощностью до 500 м. В восточном и юго-восточном направлениях карбонаты постепенно замещаются терригенными образованиями. Бассейн Фицрой на юго-востоке соединялся с продолжающим погружаться авлакогеном Амадиес. В его пределах накапливались мелководные песчаные толщи. В бассейне Джорджина продолжали осаждаться карбонатные илы, но в конце раннего ордо'вика произошла регрессия. Наряду с карбонатами здесь присутствуют прослои гипсов, свидетельствующие

194

о повышенной солености вод. В бассейне Бонапарт существовали аналогичные условия.

В Восточной Австралии в глубоководной области происходили подводные излияния. Наряду с базальтами присутствуют и андезиты. В районе вулканической дуги Молонг-Канберра извержения андезитов преобладали. К западу от вулканической области формировался флиш, а к востоку располагалась глубоководная зона с пелитовым осадконакоплением. На континентальном склоне, примыкавшем к Аделаидскому орогену, продолжали накапливаться турбидиты. В северной и южной частях о. Южный Новой Зеландии формировались терригенные и андезитовые комплексы, а в средней части — сланцевые толщи.

Практически вся Восточно-Антарктическая платформа и Западно-Антарктический орогенный пояс представляли собой обширнейшую область размыва. Только в зоне Пенсакола-Элсуэрт

в шельфовой обстановке накапливались песчано-глинистые отложения.

Из континентов северной группы трансгрессия наблюдалась на Восточно-Европейском континенте и северо-востоке Сибирского, испытавшего смещение к северу. Площадь Сибири несколько увеличилась за счет обрамлявших с запада и юго-запада и возникших во вторую половину кембрия салаирских складчатых горных сооружений.

Море постепенно заняло территорию Балтийско-Московской синеклизы на Восточно-Европейской платформе. Наиболее характерными осадками являются кварцевые и кварц-глауконитовые пески, граптолитовые илы и органогенные известняки. Все они накапливались в обстановке нормально-соленого мелкого моря. В перикратонной части на юго-западе платформы и на Мезийском блоке преобладали песчаные отложения. Наиболее глубоководные условия существовали в пределах Рюгенско-Поморского прогиба, где в обстановке некомпенсированного прогибания формировалась черносланцевая формация. Эта зона рассматривается как принадлежащая морю Торнквиста, окаймлявшему Восточно-Европейский континент (Балтику) с запада.

Размеры Сибирской платформы в раннем ордовике увеличились за счет присоединения к ней районов Енисейского кряжа и северо-востока Западной Сибири, где после орогенного режима установились платформенные условия. Карбонатными и карбонатно-терригенными комплексами заполнялись бассейны на северо-востоке платформы. В связи с тем что в ряде районов Восточной Сибири известна загипсованность карбонатных пород, предполагается существование бассейнов с повышенной соленостью.

Возвышенности и небольшие горные массивы Южной Сибири круто обрывались в сторону окраинного морского бассейна. В пределах современной Монголии развиты глубоководные песчаноглинистые осадки, в том числе и турбидиты, а также кремнистые отложения.

13* 195

В раннем ордовике сильно расширяется Уральский глубоководный бассейн, который представлял собой окраинный бассейн Палеоазиатского океана. Шельфовая зона бассейна, примыкавшая

•с востока к Восточно-Европейской платформе, являлась областью .накопления песчано-галечных и песчано-глинистых отложений. В зоне континентального склона и у его подножия накапливались тур|бидиты, а в более, глубоководных условиях формировались сланцевые, кремнистые и вулканогенные комплексы. Все они располагаются на офиолитах и тем самым подтверждается их образование на коре океанского типа.

Осевую часть Палеоазиатского океана составляли современные территории Казахстана, Алтае-Саянской области и Тянь-Шаня. В Алтае-Саянской области большое распространение получили флишевые толщи мощностью до 2 км и известны андезиты. В Казахстано-Тяньшаньской геосинклинальной области андезитовый и базальтовый вулканизм островодужного типа происходил в пределах Ерментау-Чу-Илийской системы и на перифериях Ко'кчетавското, Улутауского массивов. Наряду с вулканитами присутствуют граувакки. Мощность нижнего ордовика здесь составляет 2—4 км. Глубоководные условия существовали в ДжунгароБалхашской системе и Ишимо-Таласской зоне. В южной части эта зона подвергалась расколу, и здесь в подводных условиях изливались лавы основного состава. Только в Чингиз-Тарбагатайской системе сохранились условия начальной стадии развития. Здесь формировались мощные (до 2—3 км) подводно-вулканогенные, кремнистые и терригенные комплексы.

Таримский массив представлял собой крупное островное поднятие, подвергавшееся интенсивному размыву. Значительная часть территории массива и Китайско-Корейской платформы покрывалась мелководным морем, в котором осаждались карбонаты. Наиболее глубоководные области располагались в пределах Циляньшаньской складчатой системы, где формировались андезит-базальтовый и кремнисто-сланцевый комплексы. Здесь существова-

•ли как глубоководные, так и островодужные условия. В ее югозападной части располагался континентальный склон, в пределах которого формировались турбидиты мощностью до 1,5 км.

На юго-востоке Азии распространен карбонатно-терригенный комплекс, накопившийся в условиях шельфа. Близкий по составу комплекс известен на западе п-ова Малакка, хотя скорее всего он, как и терригенные отложения на востоке полуострова и карбонатные отложения к востоку от массива Шан, формировались в глубоководных условиях.

В раннем ордовике продолжилось развитие Верхояно-Колымской системы. В это время она представляла собой сравнительно узкую глубоководную область, в пределах которой накапливались карбонатно-терригенные осадки.

Глубоководная область океана Япетус находилась в Южной Шотландии, в пределах Британо-Скандинавской складчатой системы. Здесь в раннем ордовике продолжался спрединг. В осевой

196

зоне происходило образование основных вулканогенных, кремнистых и сланцевых комплексов. В краевых частях осаждались грубые терригенные. толщи, в том числе и граувакки. Мощность нижнего ордовика в Ирландии составляет 4 км, в Уэльсе, на юге Шотландии и на западе Норвегии — более 2 км. Среди вулканитов кроме базальтов присутствуют андезиты и реже риолиты. В Британии, по обе стороны от осевой зоны, располагались мелководные шельфовые области, в пределах которых формировались терригенные комплексы. Обширный шельф находился на северозападе Норвегии и в районе Восточного Финнмарксвидда.

В пределах океана Палеот&тис древние массивы, как и прежде, представляли собой крупные островные поднятия, поставлявшие обломочный материал в прилегающие глубоководные прогибы. В их пределах изливались основные лавы, что было следствием дальнейшего развития процессов растяжения континентальных блоков.

В среднем ордовике Гондвана продолжала смещаться к югу,. достигнув полюса (рис. 10.5). Общая палеогеографическая обстановка в пределах суперконтинента практически не изменилась по

Рис. 10.5. Положение материков и океанов в позднем ордовике (по Л. П. Зоненшайну, с дополнениями). Условные обозначения см. на рис. 9.3

197

Рис. 10.6. Палеотектоническая реконструкция для среднего ордовика (проекция му). Условные обозначения

198

Меркатора с центром 0° с. ш. и 90° в. д.) (по В. Е. Хаину и К. Б. Сеславинскосм. на рис. 9.4

199

сравнению с ситуацией в раннем ордовике; можно лишь отметить дальнейшее продвижение к югу трансгрессии в Сахаре. Мало изменилась обстановка и на континентах северной группы (рис. 10.6).

Межматериковые океанские бассейны — Япетус, Палеотетис, Палеоазиатский, Арктический—в среднем ордовике достигли максимальной ширины. По их активным окраинам продолжали развиваться вулканические дуги; этот процесс теперь распространился на Аппалачи и интенсивно проявлялся в Центральном Казахстане, Алтае-Саянской области и Северном Тянь-Шане, на Урале. В глубоководных частях перечисленных океанов накапливались глинистые и кремнистые осадки, а также вулканиты. На континентальном склоне формировались турбидиты. В обрамляющих их шельфовых зонах преобладало терригенно-карбонатное осадконакопление.

В конце эпохи в ряде подвижных поясов активных окраин континентов и микроконтинентов начались деформации сжатия, сопровождавшиеся обдукцией офиолитовых покровов на бывшие пассивные континентальные окраины, а также поднятиями и горообразованием в более внутренних зонах. Эти процессы наиболее ярко проявлены в Аппалачах, где соответствующая фаза тектогенеза получила название таконской (от горы Таконик в США). Таконские деформации Аппалачей были вызваны столкновением островной дуги с Северо-Американским континентом. Другим районом интенсивных тектонических деформаций явился Центральный Казахстан и Северный Тянь-Шань; причиной деформаций также было столкновение континентальных глыб: микрокоятинента Среднего Тянь-Шаня — обломка Таримского континента — с более крупным Казахско-киргизским микроконтинентом (Казахстанией). Здесь широкое распространение получили связанные с этой фазой тектогенеза граниты. Аналогичные события отмечены еще в трех регионах — в Марокканской Месете, в Лахланской системе Австралии и на юге Центральных Анд.

В позднем ордовике Гондвана располагалась в основном уже в южной околополярной области и Южный полюс находился в Северной Африке, охваченной в связи с этим покровным оледенением, следы которого известны на пространстве от Ньюфаундленда, Новой Шотландии, северо-западной Франции до крайнего юга Африки, а на востоке до Египта включительно. Факт распространения следов этого оледенения на атлантическую окраину Северной Америки и запад континентальной Европы показывает, что эти районы все еще тяготели к Гондване и находились в высоких широтах.

Большая часть Гондваны в позднем ордовике оставалась сушей, но мелкое море проникало в область будущего разъединения Западной Африки и севера Южной Америки. Северная Америка также подверглась морской трансгрессии, наибольшей за весь. палеозой, в то время как остальные северные континенты испытали регрессию: Китайско-Корейский континент полностью освобо-

200

дился от морских вод, в Восточной Сибири регрессия также была значительной, меньшие масштабы она имела в Восточной Европе.

Обстановка в подвижных поясах местами претерпела существенные изменения вследствие таконского орогенеза. Так, значительно расширились контуры Казахско-Киргизского микроконтинента. Увеличились размеры суши и на востоке Алтае-Саянской области, а также на западе Тасманского пояса Австралии, на юге Центральных и севере Южных Анд. На других участках тех же и других подвижных поясов продолжали активно развиваться вулканические дуги, в частности в Северо-Американских Кордильерах, Аппалачах, Центральной Европе, Южном Тянь-Шане, Циляньшане, Катазии (юго-восточный Китай), Лахланской системе Австралии.