rol_turizma_v_modernizatsii_ekonomiki_rossiiskikh_regionov

.pdfУДК 378 Крылов С.Ю.

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

ВТУРИСТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Встатье анализируется состояние социального партнёрства в туристском образовании и приводится опыт реализации практико-ориентированного подхода в обучении студентов.

Krylov S.Y. Innovative aspects of social partnership in tourism education

The article examines the state of social partnership in the tourism education and provides experience in implementation of prac- tice-oriented approach in teaching students.

В последнее время довольно часто, обсуждая актуальные вопросы подготовки кадров для сферы туризма, мы говорим о необходимости широкого социального партнёрства в решение этой важнейшей проблемы.

Необходимость широкого социального партнерства в образовании вытекает из современных теорети- ческих взглядов на образование, которое рассматривается как один из ведущих социальных институтов, тес- но связанный с основными сферами социума – экономикой, социальной структурой, культурой и политикой.

Для России проблема социального партнёрства в образовании имеет значительно большее значение, чем для Запада, где она успешно решается уже не одно десятилетие. Из-за огромных различий в экономике, культуре, социальной сфере отдельных регионов России, различной степени развитости региональных рын- ков труда государство просто не в состоянии учесть эти особенности при реализации своей политики. Эти различия вынуждают вовлекать в решение актуальных задач подготовки кадров не только бизнес- сообщество, но и разнообразные институты гражданского общества.

Необходимость социального партнерства в образовании обусловлена и интересами субъектов образо- вательной политики, главными из которых являются государство, работодатели и население.

Интересы государства мы находим в массе нормативных и программных документов, выпущенных в последние годы Правительством РФ, Минобрнауки РФ, Рособразованием и Рособрнадзором.

Интересы работодателей всем хорошо известны. Это стремление получить квалифицированного спе- циалиста, готового быстро адаптироваться к новым условиям труда, к новым технологиям, умеющего быстро обучаться и т.д.

Интересы населения достаточно четко определены социологическими исследованиями последних лет. Наиболее сильной тенденцией является получение детьми высшего образования (88-90 % респондентов), ме- нее выраженной – предпочтение высокого качества образования.

Кстати, и работодатели все больше стараются набирать даже на низкоквалифицированные должности людей с высшим образованием.

Но, в настоящее время, игнорирование интересов основных субъектов образовательной политики (уча- щихся и их семей, профессионального сообщества преподавателей и работодателей), отстранение их от участия в процессе принятия стратегических решений ведет к возникновению тех трудностей, сложностей и неудач, с которыми сталкивается государство при реализации своих двух основных образовательных проектов последних лет: ЕГЭ и вхождение в Болонский процесс с переходом на двухуровневую систему образования.

Система образования не может быть переведена в новое качество без учета интересов всех субъектов образовательной политики, включая институты гражданского общества.

Сегодня уже недостаточно простого участия работодателей в разработке федеральных государствен- ных образовательных стандартов (ФГОС), в предоставлении баз для производственной практики студентов, в проведении отдельных учебных занятий. Речь должна идти о развитии социального партнерства в профес- сиональном образовании как особом типе взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и ин- ститутами рынка, региональными органами законодательной и исполнительной власти, региональными службами занятости, общественными организациями, нацеленном на максимальное согласование и реализа- цию интересов всех участников этого процесса.

К чести туриндустрии вопросы социального партнерства в сфере подготовки кадров здесь решаются намного успешнее, чем в целом по стране. Как известно, в 2005 г. совместным приказом Федерального агент- ства по образованию и Федерального агентства по туризму был создан Межведомственный экспертный совет по подготовке кадров для сферы туризма, который объединил руководителей ведущих туристских компаний и гостиниц, основных туристских вузов и ссузов.

Планом мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2015 г. также пре- дусмотрен ряд мероприятий по взаимодействию Ростуризма и Минобрнауки, включая разработку новых профессиональных стандартов, новых образовательных стандартов, внедрение системы рейтинговой оценки профильных туристских учебных заведений с целью обеспечения потребителей достоверной информацией о состоянии рынка образовательных услуг в сфере туризма.

312

Вместе с тем, по нашему мнению, становление системы социального партнерства в туристском образо- вании идет очень медленно: даже упоминавшиеся мероприятия по Плану Стратегии развития туризма рас- считаны до 2015 г. Ждать, когда государство в лице соответствующих министерств и ведомств будет строить эту систему, значит еще на многие годы оставить туристское образование практически в прежнем состоянии.

Необходимы инициативы снизу, и в этом плане довольно солидный опыт накоплен Балтийской акаде- мией туризма и предпринимательства (БАТиП). Академия активнейшим образом взаимодействует с работо- дателями (более 130 партнеров), с Российским союзом туриндустрии, Национальной академией туризма, За- конодательным собранием Санкт-Петербурга, Управлением по туризму Комитета по инвестициям и страте- гическим проектам, Торгово-промышленными палатами России и Санкт-Петербурга.

Сегодня с полным основанием можно говорить о том, что на уровне Санкт-Петербурга как субъекта федерации заложены основы системы социального партнерства в туристском образовании. И Балтийская ака- демия туризма и предпринимательства видит свою задачу в том, чтобы наращивать эту систему, привлекая новых партнеров и расширяя круг решаемых задач.

В интересах обеспечения высокого качества подготовки специалистов в качестве основополагающей инновационной образовательной технологии в рамках социального партнерства мы рассматривали тесное и взаимовыгодное сотрудничество с работодателями.

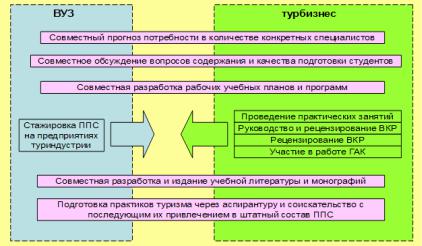

Благодаря объединению усилий кафедр вуза и руководителей ведущих предприятий туриндустрии, были сформированы современные подходы к содержанию туристского образования и определены общие тре- бования к уровню и качеству подготовки высококвалифицированных кадров новой формации для туристской индустрии в изменившихся социально-экономических условиях (рис. 1).

Рис. 1. Основы взаимодействия с предприятиями туриндустрии

Из широкого спектра направлений сотрудничества с работодателями назовем только основные, те, которые стали органической частью повседневной деятельности академии:

−проведение совместных научных исследований, разработка программ и проектов развития туризма;

−разработка и издание преподавателями академии в соавторстве с практиками туризма учебной литературы и монографий;

−привлечение к образовательному процессу практических работников туриндустрии в качестве штатных преподавателей и совместителей;

−проведение регулярных круглых столов руководящего, профессорско-преподавательского состава академии с руководителями туристских предприятий по обсуждению вопросов содержания и качества подготовки студентов;

−привлечение к работе в качестве председателей и членов Государственных аттестационных комиссий руководителей крупных туристских компаний, ассоциаций, представителей туристской администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

−включение представителей от работодателей в состав ученого и попечительского советов;

−разработка дипломных работ и проектов студентами академии по тематике, формируемой представителями турбизнеса и профильными комитетами администраций города и области;

−ежегодное проведение совместных международных научно-практических конференций и круглых столов, посвященных актуальным проблемам развития туризма;

−проведение выездных расширенных заседаний ученого совета академии на базе предприятий туриндустрии (отелей, крупных фирм, санаториев, турбаз, спортивно-оздоровительных учреждений) с

313

обсуждением вопросов подготовки кадров, открытия новых специальностей и специализаций; − подготовка ученых и педагогов из числа практиков туризма через аспирантуру, соискательство и

диссертационный совет академии с целью дальнейшего использования их в образовательной деятельности. Велика заинтересованность в социальном партнерстве и самих работодателей, что объясняется ост-

рой конкуренцией на рынке туристских, гостиничных и ресторанных услуг, буквально толкающей предпри- ятия к вузам, особенно к тем, где хороший инновационный климат, где разрабатываются и применяются со- временные образовательные и бизнес-технологии.

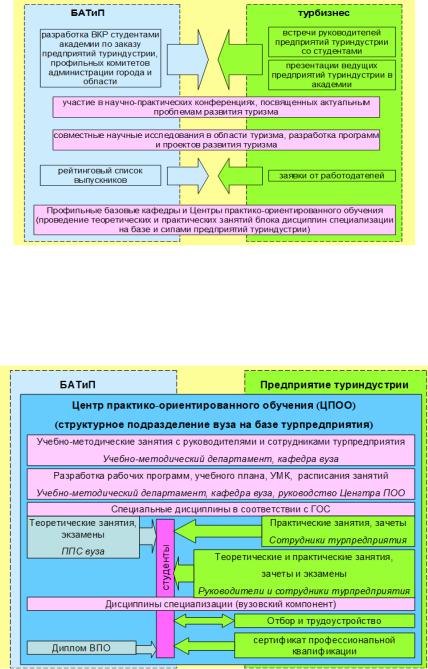

Первоначально академия открыла отдельные выпускающие кафедры и их филиалы на ведущих пред- приятиях сферы туриндустрии, гостеприимства и санаторно-курортного комплекса. Это был только первый шаг (рис. 2).

Рис. 2. Основы взаимодействия БАТиП с предприятиями туриндустрии

Затем в структуре Балтийской академии туризма и предпринимательства были созданы и уже второй год успешно работают два новых подразделения: Инновационный центр практико-ориентированного обуче- ния (на базе бизнес отеля «Маршал») и Экспериментальный центр практической подготовки студентов (на базе Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга) (рис. 3).

Рис. 3. Элементы системы практико-ориентированного обучения

Главной целью при этом являлось создание технологий, предусматривающих организационный пе- ренос изучения дисциплин специализаций по гостиничному делу и осуществление профессионально- ориентированной деятельности студентов в условия реальной работы отеля. В результате использования та-

314

кой формы интеграции образования и практической деятельности появилась реальная возможность обновле- ния образовательных программ, постоянной актуализации содержания профессиональной подготовки сту- дентов академии и модернизации образовательных технологий в соответствии с процессом развития совре- менной науки и передовых туристских и гостиничных технологий. При этом академия реально повышает качество подготовки своих выпускников, а отели не только обеспечивают себя молодым пополнением, но и сами трансформируются в современную форму обучающей и обучающейся организации, что бесспорно по- вышает их конкурентоспособность.

Говоря об основных проблемах становления системы социального партнерства, хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость широкого участия институтов гражданского общества в решении задач рефор- мирования туристского образования и, в первую очередь, путем общественного регулирования образования, т.е. с использованием механизмов общественно-профессиональной аккредитации вузов и образовательных программ, а также публичного оценивания учебных заведений, где ведущая роль принадлежит рейтингова- нию (ранжированию).

Общественно-профессиональная аккредитация в отличие от государственной, выполняющей, в большей степени, функцию контроля, имеет своей целью способствованию совершенствованию образования и его дальнейшему развитию.

Федеральные органы управления образованием в лице Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, осуществляя в соответствии с действующим законодательством контроль за дея- тельностью образовательных учреждений через лицензирование и государственную аккредитацию, вы- носят решение о соответствии или несоответствии содержания предлагаемых профессиональных образо- вательных программ и уровня подготовки выпускников требованиям государственных стандартов. Вы- полняя эту важную функцию, федеральные органы управления образованием выступают гарантами со- ответствия уровня предоставляемых вузами образовательных услуг минимально допустимому уровню профессионального образования.

Гарантировать же повышенный, элитарный уровень той или иной образовательной программы кон- кретного вуза может только общественно-профессиональная аккредитация, представляющая собой признание обществом значительных достижений вуза в подготовке специалистов и проведении научных исследований. Такая оценка должна осуществляться специальными независимыми аккредитационными структурами, кото- рые создаются различными общественными сообществами.

01 февраля 2010 г. на совещании по вопросам совершенствования контрольно-надзорных и разреши- тельных функций и оптимизации представления государственных услуг в сфере образования премьер- министр РФ Владимир Путин сказал: «Система аккредитации должна быть компактной по срокам и прозрач- ной. При этом следует учитывать и международную практику, в том числе надо широко привлекать к аккре- дитации общественные организации, профессиональные объединения и работодателей, использовать элек- тронные технологии и возможности сети интернет».

Создание общероссийской системы общественно-профессиональной аккредитации по всем на- правлениям подготовки специалистов, позволит на основе формирования новых механизмов участия представителей работодателей, профессиональных ассоциаций и образовательного сообщества в процес- се независимой экспертизы качества высшего образования определить те высшие учебные заведения, в которых качество подготовки по определенной специальности или по направлению подготовки находит- ся на самом высоком уровне и соответствует требованиям работодателей и мировым стандартам. Аккре- дитованная таким образом специальность в конкретном вузе может и должна далее получить нострифи- кацию в аккредитационных центрах экономически развитых стран (в противном случае не будут реали- зованы в полном объеме положения Болонского процесса и Копенгагенской декларации, что приведет к изоляции российской системы образования от международной системы образования и существенно по- низит положение России в рейтинге стран, конкурентоспособных на международном рынке образова- тельных услуг).

Внастоящее время по согласованию с Рособрнадзором Ассоциация инженерного образования Рос- сии ведёт работу по развитию национальной системы общественно-профессиональной аккредитации образо- вательных программ в области техники и технологий.

Впрошлом году Президент РФ Медведев Д.А. издал указ «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в РФ», где поручил правительству оказать содействие Ассоциации юристов Рос- сии в разработке и внедрении механизма общественной аккредитации государственных и негосударственных вузов, готовящих юридические кадры.

Ростуризм, который давно и плодотворно взаимодействует с Минобрнауки РФ (с бывшим Ро- собразованием), к сожалению, делает в этом направлении очень робкие шаги. Как уже говорилось, в Стратегии развития туризма в РФ на период до 2015 г. предусмотрено только внедрение системы рей- тинговой оценки профильных учебных заведений, являющейся одним из элементом (хотя очень важным) системы общественно-профессиональной аккредитации. Но даже этот элемент не однозначно восприни- мается сегодня работодателями по опыту БАТиП, которая уже несколько раз пыталась построить рей-

315

тинг туристских вузов Санкт-Петербурга и столкнулась с тем, что половина опрошенных работодателей отказывались ранжировать вузы.

Мы сожалеем, что еще далеко не все работодатели понимают важную роль рейтинга вузов, кото- рый во всем мире является важнейшей составляющей национальных систем общественно- профессиональной оценки качества подготовки специалистов и методом трансляции определенных цен- ностей в сфере образования. Рейтинг, в первую очередь, нужен работодателям, т.к. позволит им рекрути- ровать выпускников вузов-лидеров, а также населению, потому что поможет абитуриентам и их семьям сориентироваться при выборе вуза на основании потребностей рынка труда. Вместе с тем, в нем заинте- ресованы и нормальные вузы. Сегодня на рынке нет независимой информации о том, где учат действи- тельно хорошо, а где делают вид, что учат.

Даже в Санкт-Петербурге по данным проведенных исследований сегодня 29 вузов в той или иной степени готовят специалистов для сферы туризма и гостеприимства. Главным образом – это неспециализиро- ванные образовательные учреждения, где туризм не является основным профилем их деятельности. И хотя среди них есть и известные ведущие государственные вузы, но при этом они являются вузами экономическо- го, технического, гуманитарного, педагогического, транспортного, физкультурного и других профилей. И поэтому подготовка кадров для туристской индустрии в них ведется в лучшем случае в рамках факультета (Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Санкт-Петербургский го- сударственный университет сервиса и экономики), а в основном – при наличии одной кафедры, где туризм часто не является единственным её направлением. В этих условиях очень трудно наладить прочные связи с туристскими предприятиями, если нарушены контакты с производственной сферой даже по профилю основ- ной деятельности вуза.

В туризме на сегодняшний день работает значительное число общественных и профессиональ- ных объединений, которые могут взять на себя функцию создания и развития системы общественно- профессиональной аккредитации образовательных программ в области туризма и туристских вузов. Сре- ди них Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Российская гостиничная ассоциация (РГА), Национальная курортная ассоциация (НКА), Национальная академия туризма (НАТ) и другие.

УДК 378

Крюкова В.А. Виноградова Ю.С.

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТУРИСТСКОГО ВУЗА

В статье исследуется проблема необходимости внедрения в образовательный процесс инновационных методик и техноло- гий, даётся характеристика понятия «активные методы обучения», их классификация, подробно описывается методика проведения деловой игры «Travel with me!».

Kryukova V.A., Vinogradova Y.S. The Business Game as the Modern Way to Activation of Training of Students at the Institute of Higher Education of the Tourist Profile

The article is aimed to analysis of a problem of need in implementation of the innovation methods and technologies into the educational process. The characteristic of a term «the active methods of training», their classifications are given. The method of the business game «Travel with me!» is described in detail.

На сегодняшний день существует серьёзный разрыв между потребностями работодателей к кад- рам и качеством подготовки, которое обеспечивает высшее образование. Остро ощущается необходи- мость внедрения инновационных подходов в образовании. Старые методы уже не актуальны в современ- ном обществе, на смену им приходят новые, «нетрадиционные» подходы к преподаванию, которые назы- вают активными методами обучения. Ранее в процессе обучения студент выступал в роли объекта в про- цессе обучения, получая готовые знания посредством лекции. В настоящее время от выпускника вуза требуется мобильность, быстрота принятия решений в нестандартных ситуациях. В этом случае традици- онная лекционно-семинарская форма обучения не выполняет поставленных задач. В связи с этим возни- кает необходимость внедрения инновационных технологий и методик, которые позволяют включить сту- дента в образовательный процесс в роли субъекта, где он имеет возможность двустороннего взаимодей- ствия не только со студентами, но и с преподавателями, активно участвуя в познавательном процессе, выполняя различные проблемно-поисковые задания.

Под активными методами обучения в педагогической литературе принято понимать совокуп- ность различных методик: ролевые игры, настольные игры, компьютерные имитации или симуляторы, а также деловые игры. Существенным преимуществом данных методов является их способность активизи-

316

ровать мыслительную и познавательную деятельность, усилить и углубить учебный процесс в целом1. Значительную роль в становлении и развитии активных методов обучения в теории и практике сыграли исследования М.М. Бирштейн, Т.П. Тимофеевского, И.М. Сыроежкина, С.Р. Гидрович, В.И. Рабальского, Р.Ф. Жукова, В.Н. Буркова, Б.Н. Христенко, А.М. Смолкина, А.А. Вербицкого, В.М. Ефимова, В.Ф. Ко- марова, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Г.И. Щукиной и т.д. Учёные по-разному классифицируют актив- ные методы обучения, взяв за основу те или иные признаки. Рассмотрим классификацию, предложенную А.М. Смолкиным2. Все методы обучения автор разделил на две большие группы:

−имитационные методы, построенные на подражании профессиональной деятельности;

−неимитационные методы, связанные с активизацией внимания студентов во время лекции. В свою очередь, имитационные методы делятся на две группы: игровые и неигровые. Схематично данная классификация представлена в таблице 1.

Таблица 1

Классификация активных методов обучения по А.М. Смолкину

Активные методы обучения

|

Неимитационные |

|

Имитационные |

||

|

|

игровые |

|

неигровые |

|

|

|

|

|

||

• |

проблемная лекция, лекция вдвоём, лекция с заранее за- |

• |

деловая игра; |

• |

коллективная мыслитель- |

|

планированными ошибками, лекция пресс-конференция; |

• |

педагогические ситуации; |

|

ная деятельность; |

• |

эвристическая беседа; |

• |

педагогические задачи; |

• |

ТРИЗ работа. |

• |

поисковая лабораторная дента; |

• ситуация инсценирования раз- |

|

|

|

• |

учебная дискуссия; |

|

личной деятельности. |

|

|

• |

самостоятельная работа с литературой; |

|

|

|

|

• |

семинары; |

|

|

|

|

• |

дискуссии. |

|

|

|

|

Одним из наиболее эффективных методов являются игровые методы обучения. По словам Т.С. Пани- ной и Л.Н. Вавиловой, «игра как метод обучения взрослых даёт возможность:

1.сформировать мотивацию на обучение (и поэтому может быть эффективна на начальной стадии

обучения);

2.оценить уровень подготовленности слушателей (и для этого может быть использована как на на- чальной стадии обучения – для входного контроля, так и на стадии завершения – для итогового контроля эф- фективности обучения);

3.оценить степень овладения материалом и перевести его из пассивного состояния – знания в актив- ное – умение (и поэтому может быть эффективна в качестве метода практической отработки навыка сразу по- сле обсуждения теоретического материала);

4.получить участникам собственный опыт учебно-игровой деятельности, отработать умение проек- тировать и организовывать обучающие игры;

5.активизировать самообразование слушателей;

6.формировать плюрализм мнений и действий, многовариантность мыслительных операций, инте- рес к более эффективному построению профессиональной деятельности;

7.развивать индивидуальное профессиональное мышление, умение анализировать и прогнозировать3. Особое место среди игровых методов обучения занимают деловые игры, которые являются средст-

вом моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) мето- дом поиска новых способов ее выполнения4.

Деловая игра – это, прежде всего, упрощённое воспроизведение рабочего процесса. Перед игро- ками стоят задачи, которые могут возникнуть в реальной жизни сотрудника какой-либо организации. За- дачи могут быть самыми разными, в зависимости от деятельности участников. Например, в педагогиче- ском вузе студенты будут решать задачи, связанные с профессиональной деятельностью учителя, в строительном – совершенно другая направленность. В связи с этим при подготовке к проведению дело- вой игры на первый план выходит постановка цели, после чего создается сюжет, определяются процеду- ры, прописываются роли, разрабатываются системы оценки действий игроков, подсчета набранных оч- ков, составляется регламент игры.

Авторами статьи разработана деловая игра для студентов туристского вуза на английском языке с це- лью отработки языковых навыков профессиональной лексики и навыков профессиональной деятельности в области туроперейтинга, работы туристских агентств. Как известно, знание английского языка является не- отъемлемой частью подготовки высококвалифицированных специалистов в области туризма и гостеприимст- ва. Деловая игра направлена на отработку навыков устного и письменного общения в контексте как будущей

1Квартальнов А.В. Профессиональная подготовка менеджеров туристско-спортивного оперейтинга. М., 2004. С. 178.

2Смолкин А.М. Методы активного обучения. М., 1991. С. 30.

3Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. М., 2006. С.68.

4«ПСИ-ФАКТОР» – центр практической психологии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://psyfactor.org/personal5.htm

317

профессиональной коммуникации, так и непосредственного общения с иноязычными партнерами и клиента- ми в России и за рубежом.

Методика проведения деловой игры «Travel with me!»

Деловая игра позволяет совместить в себе следующие предметы: английский язык, деятельность ту- ристских агентств, туроперейтинг, рекламную деятельность туристских фирм.

Цель:

−обучить навыкам эффективной коммуникации на английском языке в различных условиях общения;

−обучить навыкам работы турагентств и туроперейтинга;

−отработать лексику по теме «туризм и гостеприимство».

Задачи:

−Образовательные: закрепление и совершенствование навыков владения английским языком. Ов- ладение навыками разработки туристских маршрутов. Ознакомление с работой туристских агентств.

−Развивающие: развитие лингвистических способностей учащихся и их познавательной самостоя- тельности; развитие творческих способностей; формирование основного понятийного аппарата.

−Воспитательные: воспитание интереса к английскому языку и деятельности турагентств. Оборудование: стойки, рекламные материалы, бланки путёвок.

Деловая игра включает в себя 2 этапа: самостоятельная работа студентов и аудиторное практическое

занятие (4 часа).

Самостоятельная работа студентов выполняется на английском языке. Каждой группе, состоящей из 5 человек, даётся задание:

•организовать туристскую фирму;

•разработать собственный туристский маршрут;

•рассчитать стоимость (установить лимит стоимость);

•продумать рекламную акцию своего проекта.

Команда. Каждая команда состоит из 5 человек. Внутри команды распределяются должности: директор (1 участник) – курирует весь процесс и несёт ответственность за каждого участника, менеджер по туризму (2 участника) – разрабатывают тур, PR менеджер (2 участника) – разрабатывают рекламную кампанию тура.

Продают тур во время игры все участники команды.

Тренеры. Преподаватели следующих дисциплин: английский язык, деятельность туристских агентств, туроперейтинг и др. профильных предметов. Тренеры консультируют участников только во время самостоятельной подготовки.

Судьи. Преподаватели, которые не являются тренерами. Судьи ведут протокол игры. По окончании игры они собирают бюллетени и подсчитывают результат игры.

В ходе игры приобретаются следующие навыки: логическое мышление, способность работать в ко- манде, уверенность в себе, способность сконцентрироваться на сути проблемы.

Ход игры. В процессе проведения деловой игры моделируются ситуации практической деятельности турагентств, студенты осуществляют основные этапы продажи туристской путёвки.

1.Студенты – участники (далее продавцы) оформляют стойки своих турагентств: плакаты, буклеты, брошюры. Обязательное наличие вывески с названием своего агентства, бейджи с именами.

2.Открытие игры. Запускаются студенты – участники (остальные студенты, кто не участвовал в раз- работке туров, покупатели).

3.Объявляется тема, план игры, цели и условия её проведения.

4.Покупателям выдаются талоны, дающие право на покупку одного тура.

5.Презентация туров на английском языке, представленная продавцами. Выслушав презентацию агентств, покупатель должен выбрать тур, который хотел бы приобрести.

6.Покупатели ходят по турагентствам, выясняют все подробности туров и делают свой выбор, поку- пая тур. Продавцы обязаны отвечать на все вопросы, касающиеся их тура. Диалог, презентации, рекламные материалы – всё на английском языке.

7.В ходе продажи тура турагентство должно выписать покупателю путёвку и взять талон на покуп- ку, заполнить отчётный бюллетень.

8.Судьи подсчитывают голоса и объявляют победителей.

Победителем считается команда, продавшая большее количество туров.

Роль игры в подготовке специалистов сферы туризма и гостеприимства невозможно переоценить, по- скольку она позволяет осуществить подготовку менеджеров на высоком профессиональном уровне.

318

УДК 378:[640.4+338.486]

Лайко М.Ю. Ильина Е.Л. Латкин А.Н.

Валединская Е.Н.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РОССИИ

ВЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Встатье рассматриваются сложившиеся условия в сфере российского образования в области гостеприимства и туризма в контексте интеграции России в мировую индустрию гостеприимства и туризма, анализируется современный европейский опыт подготовки специалистов. В качестве примера для сравнения приведена голландская программа по подготовке спе- циалистов для индустрии отдыха.

Laiko M.Y., Ilyina E.L., Latkin A.N., Valedinskaya E.N. New Approaches to Training of Specialists for the Industry of Hospitality and Tourism in the Situation of Integration of Russia into the European Educational Space

The article deals with analysis of existing conditions in the sphere of Russian education in the sphere of hospitality and tourism in the context of integration of Russia into the world industry of hospitality and tourism. The modern European experience of training of specialists for the industry of hospitality and tourism is investigated. The Holland program on training of specialists for the recreation industry is given as an example for comparison.

В начале третьего тысячелетия мировая индустрия гостеприимства и туризма обнаруживает новые тенденции в развитии. С середины 1980-х гг. ускорилась глобализация. Она включает комплексный процесс международной интеграции с радикальными последствиями, как для развитых, так и для развивающихся стран. Глобализация соединяет международные торговые потоки с прямыми иностранными инвестициями и потоками капитала. Скорость и убедительность современной глобализации поразительны. В этой связи мы выделяем пять основных областей.

Первая – это окончание эпохи социализма – и треть человечества, вступающая в рыночную систему. Это влечёт за собой изменение существующего баланса разделения труда, а также экономической географии. Мир социализма владел очень хорошей системой образования – в настоящее время множество квалифициро- ванных работников (особенно инженеров и учёных) входят на мировые рынки. В мировой экономике имеют- ся целые регионы, начинающие радикально влиять на конкуренцию в отдельных сферах деятельности.

Второе изменение касается структурного сдвига с отраслей, использующих природные ресурсы, к интеллектуальным отраслям. Интеллектуальные отрасли по сути не имеют определённой локальности: они могут располагаться везде, где присутствуют научно-технические кадры. То, чем мы занимаемся, (например, совершение покупок через Интернет), в настоящее время часто определяется социологией и технологией. Технология многое делает возможным, но мы можем сделать выбор и не пользоваться этими возможностями. Однако социологические характеристики будут меняться по мере того, как будет развиваться новое, техниче- ски грамотное поколение.

Третье – это демография – старение и миграция населения. В последние 10 лет около 200 млн чело- век покинули свои родные страны (иногда нелегально) в поисках работы.

Четвертый фактор – коммуникационные технологии, которые сделали возможными глобальные рын- ки, доминирующие в настоящее время. Часть легкового автомобиля может быть произведена в Германии (из российских материалов), переправлена в Бразилию, где происходит окончательная сборка автомобиля, а за- тем готовый автомобиль продается в Чили.

Всё это влияет на результативность (особенно представленную знаниями) и на многие сопутствующие об- стоятельства. Эффективность института интеллектуального авторского права в условиях глобального рынка – пя- тая область изменений – сложный вопрос, хотя именно этот фактор является ключевым в наукоёмких отраслях.

Мировая экономика и события, на неё влияющие, турбулентны, индустрия гостеприимства и туризма остаётся их заложником и должна реагировать в соответствии с обстоятельствами. Это наиболее непредска- зуемая область, с которой сталкивается любое предприятие, но особенно отрасль, относительное благополу- чие которой в большой степени зависит от чистого дохода и факторов благосостояния клиентов.

Современная индустрия гостеприимства и туризма продолжает постоянно развиваться, появляются новые формы деятельности, основным содержанием которых является предоставление места временного про- живания и удовлетворение разнообразных потребностей клиентов во время путешествия как с точки зрения удобства оборудования, качества предоставляемых продуктов и услуг, так и предупредительности и вежливо- сти квалифицированного обслуживающего персонала.

Интегрирование России в мировую индустрию гостеприимства и туризма требует перехода россий- ских предприятий на мировые стандарты обслуживания, изменение форм организации и управления в гости- нично-ресторанном и туристском бизнесе. Формирование и поступательное развитие индустрии гостеприим-

319

ства и туризма России как одной из ведущих отраслей рыночной экономики невозможно без грамотных спе- циалистов, способных учитывать различные циклические и нециклические компоненты формирования спро- са и предложения на рынке гостиничных услуг, а также сезонные, временные и случайные факторы. Ослож- няющим обстоятельством является то, что рынок услуг гостеприимства и туризма в России отличается высо- кой динамичностью и противоречивым характером, а потому и трудной предсказуемостью, особенно в усло- виях сильного влияния кризисной составляющей и специфики конъюнктуры рынка туристских услуг.

За период проведения экономических реформ существенно увеличились деловые и культурные связи между Россией и зарубежными странами. Такое усиление активности неизбежно привело к росту контактов между фирмами и увеличению количества иностранных бизнес-путешественников. Возникла необходимость размещения гостей в комфортабельных отелях с соответствующим уровнем сервиса, которая явилась предпо- сылкой тому, что правительство и некоторые частные компании начали инвестировать средства в гостинич- ный бизнес. В результате появились проекты по реконструкции существующих отелей, строительству новых и изменению структуры управления гостиничных предприятий, во многих случаях с привлечением ведущих гостиничных сетей Запада. В настоящее время в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ситуация, при ко- торой бизнес-турист может найти гостиницу приемлемого качества, но по очень высокой цене. В небольших городах оснащённость гостиниц и уровень обслуживания по-прежнему остаются недостаточными при отсут- ствии альтернативного предложения. Для местных администраций становится необходимостью и вопросом престижа наличие высококлассных отелей в регионах, а крупные компании готовы вложить средства в их строительство и реконструкцию.

Специалисты индустрии гостеприимства отмечают устойчивые долгосрочные перспективы развития туризма в Европе по окончании финансово-экономического кризиса. По прогнозам туризм станет крупней- шим видом экономической деятельности. Количество занятых в туризме составит по различным оценкам от 6 до 10 % от общего числа работающего населения. Ожидается значительное увеличение объёмов делового ту- ризма, вызванное созданием единого рынка и расширением торговых, финансовых и культурных связей меж- ду европейскими странами. Особенно благоприятны перспективы развития высокоразрядных гостиниц в крупных городах, что в значительной степени зависит от делового туризма.

В РЭА им. Г.В. Плеханова накоплен определённый опыт сотрудничества с зарубежными вузами, осу- ществляющими подготовку специалистов для индустрии гостеприимства и туризма. Практика, сложившаяся за годы обучения студентов по международной программе International Hospitality Mamagement-Plekhanov (подготовка специалистов по управлению международной индустрией гостеприимства), позволяет произве- сти некоторые обобщения и раскрыть содержание зарубежных учебных программ, использующихся для под- готовки специалистов в указанной сфере деятельности.

Представляет интерес концепция формирования учебного плана подготовки бакалавра гостиничного администрирования, которая используется в Высшей школе гостиничного менеджмента г. Леуварден (Нидер- ланды). Подобные концепции формирования учебных планов используются другими ведущими гостиничны-

ми школами мира, в частности Ecole Hoteliere de Lausanne (Швейцария), а также Satakunta University of Applied Sciences Pori и Haaga-Helia University of Applied Sciences (Финляндия).

Отправным пунктом для разработки учебного плана является решение вопроса о квалификации и предполагаемой позиции (сфере деятельности) выпускников. Для перечисленных выше школ целью учебного процесса является подготовка специалистов высшего и среднего управленческого звена для гостинично-рес- торанного хозяйства и туристского бизнеса, что определяет общую структуру программы: первый год обуче- ния – базовое профессиональное образование, необходимое для работы в отрасли, второй, третий и четвер- тый годы обучения – специальные дисциплины на развитие навыков по разработке стратегии предприятия, финансовому менеджменту, управлению персоналом, маркетингу и прочих навыков, необходимых для руко- водителя предприятия индустрии гостеприимства и туризма.

Центральным компонентом является блок дисциплин, посвященных стратегическому менеджменту. Изучение этого блока требует знаний и навыков в следующих областях: управление персоналом, организация производства, финансовый менеджмент, маркетинг. Поэтому изучению центрального блока предшествует изучение блоков, посвящённых перечисленным областям. Однако, изучение этих областей в свою очередь требует некоторых предварительных знаний и навыков, а также одновременного изучения отдельных дисцип- лин, таких как коммуникации в бизнесе, компьютерные технологии и т.д.

Кроме подготовки бакалавров гостиничного администрирования ряд зарубежных учебных заведений осуществляет специализированную подготовку специалистов для индустрии отдыха (Leisure Studies). Эта программа носит междисциплинарный характер: с одной стороны, она рассматривается как разработка про- дукта индустрии отдыха, а с другой, – как управление и экономика отрасли. По окончании обучения выпуск- ники получают степень бакалавра со специализацией в индустрии отдыха.

Первый год обучения включает в себя ознакомительно-ориентационную программу с обязательным изучением таких дисциплин как социология, психология, теория отдыха, история искусства и история циви- лизации, философия, спорт и игры, музыка, театр, живопись и др. На втором году обучения особое внимание уделяется операционному менеджменту и разработке продукта индустрии отдыха, на третьем – стратегиче-

320

скому менеджменту, развитию инноваций и построению сценариев деятельности, выбору профиля будущей работы. На четвёртом курсе студенты проходят шестимесячную производственную практику (в соответствии с выбранным профилем) и готовят выпускной проект.

Подготовка специалистов для индустрии отдыха ведётся на базе двух взаимосвязанных подразделений: образовательного (вуз) и практического (туристские компании, центры отдыха и туризма). Компании принима- ют к исполнению реальные заказы, над выполнением которых трудятся сотрудники вузов и приглашённые экс- перты. В период производственной практики студенты подключаются к разработке этих проектов.

Отличительной особенностью обучения является его прикладной характер. Это значит, что в состав рабочих групп, реализующих практические проекты, могут входить не только выпускники вуза, но и студен- ты любого курса, которым необходимы практические данные для семинаров, курсовых работ, исследователь- ских проектов и т.д. Таким образом, достигается разумная интеграция теории и практики, что, несомненно, способствует повышению качества образования и укреплению имиджа учебных заведений.

В условиях интеграции российской системы образования в европейское и мировое образовательное пространство представляется целесообразным тщательное изучение имеющегося зарубежного опыта в сфере подготовки специалистов для индустрии туризма и путешествий, с тем чтобы повысить общий уровень каче- ства образовательных услуг и обеспечить формирование специалистов, способных принимать экономически обоснованные решения по управлению гостиницами, ресторанами, туристскими компаниями, а также грамот- но определять их стратегию и тактику, развивать интеграционные процессы в мировой и отечественной инду- стрии гостеприимства и туризма.

Литература

Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме. – М.: Академия, 2008. Баумгартен Л.В. Стратегический менеджмент в туризме. – М.: Академия, 2007.

Кучеров А.П. Объектное управление. Новационный и инновационный менеджмент в туризме. – М.: Компания Спутник +, 2009.

Лайко М.Ю., Ильина Е.Л., Козлов Д.А., Нощенко О.Ю. Введение в индустрию гостеприимства и туризма. – М.: Изд-во РЭА им. Г.В. Плеханова, 2002.

Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе. – Р.-н-Д.: Издательский центр «МарТ», Феникс, 2010. Покровский А.И., Филанд К. Перестройка рыночных структур на Западе и на Востоке. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003. Покровский Н.Е., Черняева Т.И. Туризм. От социальной теории к практике управления. – М.: Университетская

книга, Логос, 2009.

Жукова М.А. Интеграционная стратегия как средство достижения конкурентных преимуществ в индустрии ту- ризма // Экономическая наука современной России, № 4, 2002.

Grinnell, R.Jr. (ed.). Social Work, Research and Evaluation. Illinois, F.E. Peacock Publishers, 2008. Industry Evolution // www.manyworlds.com.

УДК 378 Павлов О.Г.

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Одним из направлений в работе высшего учебного заведения, позволяющим добиться повышения качества образователь- ной деятельности, является активизация научно-исследовательской работы студентов. При этом данная работа должна осуществляться в тесном контакте с учебным процессом. Знания, полученные в образовательном процессе и применен- ные в ходе научно-исследовательской работы под руководством преподавателей и практиков отрасли, позволяют сформи- ровать у студента необходимые профессиональные компетенции.

Pavlov O.G. A Role of Scientific-Research Work in Raise of Quality of Students’ Training in an Institute of Higher Education

The activation of scientific-research work for students is one of directions in work of an institute of higher education. This direction of work allows achieving raise of quality of the educational activity. In this case, the given work must be realized in the close contact with the educational process. The knowledge obtained during the educational process and applied to the scientific-research work under supervision of teachers and specialists from enterprises allows forming a student all the necessary professional competences.

Научная деятельность вуза является непременной составной частью процесса подготовки специали- стов с высшим профессиональным образованием, к тому же она является одним из критериев государствен- ной аккредитации, используемых при экспертизе показателей деятельности вузов1. Одной из основных задач высшего учебного заведения в области научно-исследовательской деятельности является обеспечение подго-

1 Приказ Госкомвуза РФ от 22 июня 1994 г. N 614 «Об утверждении Положения о научной деятельности высших учебных заведений Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию».

321