- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ I

- •ЖИЗНЬ КАК ОСОБОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ

- •1.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ

- •1.2. СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ПРОГРЕСС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

- •И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- •1.3. СВОЙСТВА ЖИЗНИ

- •1.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

- •1.6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ

- •1.9. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ У ЛЮДЕЙ. БИОСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

- •РАЗДЕЛ II

- •КЛЕТОЧНЫЙ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ — ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ

- •ГЛАВА 2

- •КЛЕТКА — ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО

- •2.1. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

- •2.2. ТИПЫ КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- •2.3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ

- •2.3.2. Строение типичной клетки многоклеточного организма

- •2.3.3. Поток информации

- •2.3.4. Внутриклеточный поток энергии

- •2.3.5. Внутриклеточный поток веществ

- •2.3.6. Другие внутриклеточные механизмы общего значения

- •2.3.7. Клетка как целостная структура. Коллоидная система протоплазмы

- •2.4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛЕТКИ ВО ВРЕМЕНИ

- •2.4.1. Жизненный цикл клетки

- •2.4.2. Изменения клетки в митотическом цикле

- •3.1. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ — ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОГО

- •3.2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНОГО СУБСТРАТА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

- •3.3. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА

- •3.4. ГЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА

- •3.4.1. Химическая организация гена

- •3.4.1.1. Структура ДНК. Модель Дж. Уотсона и Ф. Крика

- •3.4.1.2. Способ записи генетической информации в молекуле ДНК. Биологический код и его свойства

- •3.4.2 Свойства ДНК как вещества наследственности

- •3.4.2.1. Самовоспроизведение наследственного материала. Репликация ДНК

- •3.4.2.2. Механизмы сохранения нуклеогидной последовательности ДНК. Химическая стабильность. Репликация. Репарация

- •3.4.2.5. Функциональная классификация генных мутаций

- •3.4.3. Использование генетической информации

- •3.4.3.1. Роль РНК в реализации наследственной информации

- •3.4.3.3. Ген — функциональная единица наследственного материала. Взаимосвязь между геном и признаком

- •3.4.4. Функциональная характеристика гена

- •3.4.5. Биологическое значение генного уровня организации наследственного материала

- •3.5. ХРОМОСОМНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

- •3.5.1. Некоторые положения хромосомной теории наследственности

- •3.5.2.1. Химический состав хромосом

- •3.5.2.2. Структурная организация хроматина

- •3.5.2.3. Морфология хромосом

- •3.5.3. Проявление основных свойств материала наследственности и изменчивости на хромосомном уровне его организации

- •3.5.3.3. Изменения структурной организации хромосом. Хромосомные мутации

- •3.5.4. Значение хромосомной организации в функционировании

- •3.5.5. Биологическое значение хромосомного уровня организации наследственного материала

- •3.6. ГЕНОМНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА

- •3.6.1. Геном. Генотип. Кариотип

- •3.6.2.1. Самовоспроизведение и поддержание постоянства кариотипа в ряду поколений клеток

- •3.6.2.2. Механизмы поддержания постоянства кариотипа

- •3.6.2.3. Рекомбинация наследственного материала в генотипе. Комбинативная изменчивость

- •3.6.3. Особенности организации наследственного материала

- •3.6.4. Эволюция генома

- •3.6.4.1. Геном предполагаемого общего предка про- и эукариот

- •3.6.4.2. Эволюция прокариотического генома

- •3.6.4.3. Эволюция эукариотического генома

- •3.6.4.4. Подвижные генетические элементы

- •3.6.4.5. Роль горизонтального переноса генетического материала

- •3.6.5. Характеристика генотипа как сбалансированной по дозам системы взаимодействующих генов

- •3.6.5.2. Взаимодействия между генами в генотипе

- •3.6.6. Регуляция экспрессии генов на геномном уровне организации наследственного материала

- •3.6.6.1. Общие принципы генетического контроля экспрессии генов

- •3.6.6.3. Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •3.6.6.4. Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •3.6.7. Биологическое значение геномного уровня организации наследственного материала

- •КЛЕТОЧНЫЕ

- •У ЧЕЛОВЕКА

- •4.2. КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

- •У ЧЕЛОВЕКА

- •4.2.1. Соматические мутации

- •4.2.2. Генеративные мутации

- •ГЛАВА 5

- •РАЗМНОЖЕНИЕ

- •5.1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

- •5.2. ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

- •5.2.1. Чередование поколений

- •5.3. ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

- •5.3.1. Гаметогенез

- •5.3.2. Мейоз

- •5.4. ЧЕРЕДОВАНИЕ ГАПЛОИДНОЙ

- •5.5. ПУТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРГАНИЗМАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- •В ФОРМИРОВАНИИ ФЕНОТИПА

- •6.1.1. Модификационная изменчивость

- •6.1.2. Роль наследственных и средовых факторов

- •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

- •6.1.2.2. Доказательства роли факторов среды

- •6.2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ. МУЛЬТИГЕННЫЕ СЕМЕЙСТВА

- •6.3.1.2. Одновременное наследование нескольких признаков. Независимое и сцепленное наследование

- •6.3.2. Закономерности наследования внеядерных генов. Цитоплазматическое наследование

- •6.4. РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И СРЕДЫ

- •6.4.1. Наследственные болезни человека

- •6.4.1.1. Хромосомные болезни

- •6.4.1.4. Болезни с нетрадиционным типом наследования

- •6.4.3. Методы изучения генетики человека

- •6.4.3.1. Генеалогический метод

- •6.4.3.2. Близнецовый метод

- •6.4.3.4. Методы дерматоглифики и пальмоскопии

- •6.4.3.5. Методы генетики соматических клеток

- •6.4.3.6. Цитогенетичвский метод

- •6.4.3.7. Биохимический метод

- •6.4.3.8. Методы изучения ДНК в генетических исследованиях

- •6.4.4. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний

- •6.4.5. Медико-генетическое консультирование

- •ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОНТОГЕНЕЗА

- •7.1. ЭТАПЫ. ПЕРИОДЫ И СТАДИИ ОНТОГЕНЕЗА

- •7.2. ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИОДОВ ОНТОГЕНЕЗА, ИМЕЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- •7.3. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЦ ХОРДОВЫХ

- •7.4. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ПАРТЕНОГЕНЕЗ

- •7.5. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

- •7.5.1. Дробление

- •7.5.2. Гаструляция

- •7.5.3. Образование органов и тканей

- •7.5.4. Провизорные органы зародышей позвоночных

- •7.6. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЧЕЛОВЕКА

- •7.6.1. Периодизация и раннее эмбриональное развитие

- •7.6.2. Примеры органогенезов человека, отражающих эволюцию вида

- •8.1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

- •8.2. МЕХАНИЗМЫ ОНТОГЕНЕЗА

- •8.2.1. Деление клеток

- •8.2.2. Миграция клеток

- •8.2.3. Сортировка клеток

- •8.2.4. Гибель клеток

- •8.2.5. Дифференцировка клеток

- •8.2.6. Эмбриональная индукция

- •8.2.7. Генетический контроль развития

- •8.3. ЦЕЛОСТНОСТЬ ОНТОГЕНЕЗА

- •8.3.1. Детерминация

- •8.3.2. Эмбриональная регуляция

- •8.3.3. Морфогенез

- •8.3.4. Рост

- •8.3.5. Интегрированность онтогенеза

- •8.4. РЕГЕНЕРАЦИЯ

- •8.5.1. Изменение органов и систем органов в процессе старения

- •8.6.1. Генетика старения

- •8.6.2. Влияние на процесс старения условий жизни

- •8.6.3. Влияние на процесс старения образа жизни

- •8.6.4. Влияние на процесс старения эндоэкологической ситуации

- •8.8. ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

- •8.8.2. Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях

- •9.1. КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

- •9.3. ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОНТОГЕНЕЗА В ФОРМИРОВАНИИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

рецессивному типу.

Таким образом, рассмотренные выше примеры демонстрируют весь спектр действия молекулярно-генетических механизмов, обеспечивающих образование в человеческом организме белков как нормально функционирующих, так и обусловливающих развитие различных патологических состояний. Из сказанного по поводу гемоглобина следует, что, во-первых, образование главного функционального белка эритроцитов находится под генным контролем, во-вторых, формирование тетрамерной формы этого белка, с которой связана его физиологическая активность, требует взаимодействия неаллельных генов α- и β- глобинов.

Специфический контроль небелковой части молекулы гемоглобина также имеет место и осуществляется независимо, через гены ферментов, необходимых для синтеза гема. Особенности проявления патологических признаков у носителей мутантных аллелей свидетельствуют о существовании определенных отношений между ними и нормальными аллелями. Так, аллель серповидно-клеточности в сочетании с нормальным аллелем (3-глобина (НbА HbS) проявляет себя в обычных условиях как рецессивный. Так же ведет себя мутантный аллель гена, детерминирующего синтез фермента фенилаланингидроксилазы. Проявлением взаимодействия между мутантным и нормальным аллелями по типу доминирования последнего является формирование в организме белка с нормальными свойствами у гетерозигот. Отсутствие нормального аллеля в генотипе организма, гомозиготного по мутантному аллелю, приводит к развитию патологического состояния, обусловленного нарушением функциональной активности соответствующего белка.

Особую группу наследственно обусловленных патологических состояний у человека представляют заболевания, причиной которых являются мутации митохондриальной ДНК (мгДНК).

Биосинтез митохондриальных белков находится под контролем двух генетических систем: ядерных и митохондриальных генов. Большая часть белков кодируется ядерной ДНК, синтезируется в цитоплазме, а затем транспортируется в митохондрии. Наряду с этим в кольцевой молекуле ДНК органеллы имеются гены, которые отвечают за собственный синтез белков, а также участвующих в нем тРНК и рРНК. В ядерном геноме имеется значительное количество генов, обеспечивающих функционирование митохондриальной ДНК. Предполагают, что мутации некоторых ядерных генов приводят к делениям значительных участков ДНК митохондрии. В результате нарушается синтез собственных белков, к числу которых относятся и ферменты дыхательных цепей, нарушается дыхательная функция митохондрии.

У человека описано более 100 заболеваний, причиной которых являются изменения в структуре мтДНК (см. 6.4.1.4).

4.2. КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

У ЧЕЛОВЕКА

192

В генетическом материале человека в ряде ситуаций возникают изменения, которые, непосредственно не затрагивая отдельных генов, вызывают серьезные нарушения в состоянии организма. Такие изменения чаще всего касаются структуры хромосом или их числа в клетках. Результатом этого является нарушение баланса генов, т.е. того соотношения доз различных аллелей, которое требуется для нормального развития признаков и организма в целом.

Постоянство кариотипа поддерживается в ряду клеточных поколений благодаря митозу. В ряду поколений организмов это постоянство обеспечивается сочетанием мейоза и оплодотворения. Нарушение митоза и мейоза, обусловливающих закономерное распределение хромосом при образовании соматических и половых клеток, может служить причиной изменения строения и числа этих ядерных структур.

Нередко хромосомные перестройки появляются в результате воздействия на клетки внешних факторов. К таким факторам относится, например, ионизирующее излучение, вызывающее разрывы хромосом и последующие изменения их структуры. У человека описаны также случаи наследственно обусловленной неустойчивости хромосом, их сверхчувствительности к действию агентов различной природы, приводящих к хромосомным разрывам. Это наблюдается при анемии Фанкони, синдроме Блума, атаксии-телеангиэктазии, пигментной ксеродерме. Так, при пигментной ксеродерме высокая чувствительность к ультрафиолетовому свету, сопровождающаяся повышенной ломкостью хромосом, связана с наследственно обусловленным нарушением репарации ДНК.

Изменение числа хромосом, как правило, является результатом нарушения нормального течения клеточных делений, что приводит к образованию анэуплоидных и полиплоидных соматических клеток или гамет с аномальным числом хромосом.

Повреждения механизмов обеспечения наследственности, действующих на клеточном уровне, в масштабе организма приводят к разным результатам. Так, мутации в соматических клетках организма (соматические мутации) могут приводить к различным заболеваниям особи, однако без передачи их потомству при половом размножении. Нарушения наследственной программы в половых клетках (генеративные мутации), не Проявляясь в фенотипе данного организма, ведут к появлению мутантного потомства. Следовательно, точное воспроизведение определенных наследственных характеристик в ряду поколений клеток организма способствует поддержанию здоровья данной особи. Залогом появления здорового в наследственном отношении потомства является в первую очередь сбалансированность генома родительских гамет, содержащего благоприятные аллели генов. При наличии в геноме гаметы одного из родителей «неблагоприятных» аллелей генов их действие может снижаться в результате взаимодействия с нормальными аллелями другого родителя.

4.2.1. Соматические мутации

193

Мутации различного ранга (генные, хромосомные или геномные), возникающие в соматических клетках организма, наследуются потомками этих клеток и делают организм мозаиком, т.е. особью со смешанными популяциями клеток. В разд. 3.6.5.1 и 3.6.5.2 рассмотрены примеры естественного мозаицизма женского организма по активно функционирующим в его клетках Х-хромосомам и связанное с этим явление аллельного исключения, когда в разных клетках организма экспрессируются разные аллели Х-сцепленных генов.

К примеру, у женщины — гетерозиготной носительницы рецессивного аллеля гемофилии — степень нарушения свертывающей системы крови зависит от соотношения соответствующих клеток с генетически инактивированными Х- хромосомами, несущими нормальный или му-тантный аллель.

Нередко у человека встречается мозаицизм по геномным мутациям, связанный с нарушением расхождения хромосом при митозе. Например, в случае синдрома Дауна (трисомия по 21-й хромосоме) мозаицизм встречается с частотой 2 на 48 пациентов, а в популяции их частота равна 1 на 31 000. Чем раньше в ходе развития организма происходит нарушение деления соматических клеток, сопровождающееся нерасхождением дочерних хромосом к полюсам ахроматинового веретена, тем более выраженной будет симптоматика заболевания, вызываемого данной анэуплоидией. Нарушение митоза на более поздних стадиях индивидуального развития приводит к локальному мозаицизму, который может не сопровождаться выраженными отклонениями от нормы. В этом случае наиболее опасным является мозаицизм клеток генеративных тканей, из которых с достаточно большой вероятностью организм может образовывать гаметы с аномальным числом хромосом.

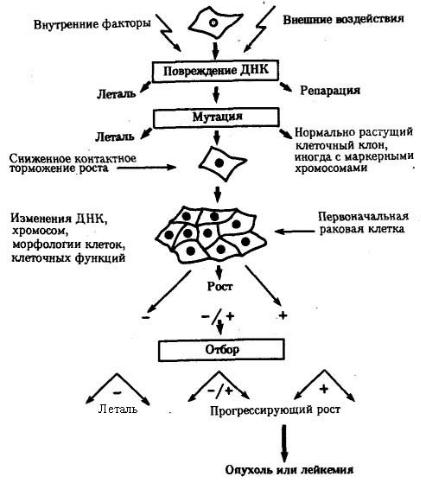

Иногда возникающие соматические мутации являются причиной появления злокачественных новообразований. На рис. 4.2 представлена последовательность событий, приводящих к образованию таких опухолей. Как правило, в основе лежит повреждение ДНК, вызываемое внутренними факторами (нарушением процессов репликации, репарации или рекомбинации) или внешними воздействиями (ионизирующей радиацией, химическими мутагенами или вирусами). Одним из результатов такого повреждения ДНК может оказаться появление клона клеток, обладающего дефектами регуляции клеточного размножения, что приводит к опухолевому росту.

Причиной злокачественного разрастания ткани могут быть также нарушение митоза и неравноценное распределение хромосом между дочерними клетками с возникновением анэуплоидий или хромосомных аберраций. Это вызывает либо гибель клеток, либо приводит к появлению клонов, способных к неконтролируемому росту. В злокачественных образованиях обычно встречаются субклоны, имеющие разные кариотипы, что свидетельствует о множественных аномалиях митоза в клетках опухолей.

194

Рис. 4.2. Соматические мутации как причина злокачественного перерождения тканей

Так как в основе злокачественного перерождения тканей может лежать изменение наследственного материала клеток, становится очевидной важная роль мутагенных факторов в процессе возникновения опухолей. Одним из таких мутагенных факторов являются вирусы, которые могут индуцировать в хромосомах то или иное мутационное изменение. Среди опухолей человека вирусное происхождение имеет лимфома Беркитта.

Пониманию молекулярно-биологических механизмов опухолевого роста способствовало открытие так называемых онкогенов, вызывающих злокачественное перерождение клеток и входящих в состав генома ретровирусов. Геном ретровируса состоит из одноцепочечной РНК и содержит ген обратной транскриптазы. При проникновении вируса в клетку-хозяина под контролем фермента обратной транскриптазы образуются множественные копии генетической информации вируса, но уже в виде двухцепочечной ДНК, которые встраиваются в ДНК клетки-хозяина. Функционирование таких ДНК-копий в составе генома клетки приводит к синтезу вирусных РНК и белков, причем вирусный онкоген (v-onc) трансформирует клеткухозяина в опухолевую.

195