- •4. Измерение напряжения

- •5. Измерение частоты и периода электрических сигналов

- •6. Измерение сдвига фаз

- •7. Измерение коэффициента гармоник

- •8. Измерительные генераторы сигналов

- •9. Электронно-лучевые осциллографы

- •10. Измерение сопротивления

- •11. Измерение индуктивности, емкости и полных сопротивлений

4. Измерение напряжения

4.1. Аналоговые вольтметры.

Вольтметры предназначены для измерения напряжений постоянного, переменного и импульсного токов в широком диапазоне напряжений и частот. Обозначения подгрупп: В2- вольтметры постоянного тока, В3 – вольтметры переменного тока, В4 – вольтметры импульсного тока, В7 – вольтметры универсальные, В8 – измерители отношений напряжений. Добавление к основному обозначению подгруппы буквы К означает, что прибор комбинированный и может измерять несколько физических величин (ВК2-17, В7-21).

Аналоговые вольтметры делятся на электромеханические и электронные. Принцип действия электромеханических вольтметров заключается в преобразовании электромагнитной энергии, подведенной к прибору непосредственно из измеряемой цепи, в механическую энергию перемещения подвижной части. Их структурная схема в обобщенном виде изображена на рис.4.1.

Измерительная цепь преобразует измеряемую электрическую величину UX в некоторую промежуточную электрическую величину Y (ток или напряжение), функционально связанную с величиной UX . Величина Y непосредственно воздействует на измерительный механизм. В зависимости от характера преобразования измерительная цепь может представлять собой совокупность преобразовательных элементов (резисторов, конденсаторов, выпрямительных диодов).

Измерительный механизм преобразует электромагнитную энергию в механическую энергию, необходимую для угла отклонения α его подвижной части относительно неподвижной, т.е. α=f(Y)=F(UX). В зависимости от способа преобразования электромагнитной энергии в механическое угловое перемещение подвижной части измерительного механизма электромеханические вольтметры делят на магнитоэлектрические, электродинамические, ферродинамические, электромагнитные, электростатические и т.д.

Отсчетное устройство электромеханического прибора чаще всего состоит из указателя (стрелочного или светового), жестко связанного с подвижной частью измерительного механизма, и неподвижной шкалы. По начертанию шкалы бывают прямолинейные (горизонтальные или вертикальные), дуговые (при дуге ≤1800) и круговые (при дуге >1800). По характеру расположения отметок различают шкалы равномерные и неравномерные, односторонние относительно нуля, двусторонние и безнулевые.

Числовое значение измеряемой величины равно произведению числа делений, отсчитанных по шкале, на цену деления прибора. Цена деления – значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы. Чувствительность прибора: S=Sиц∙Sим , где Sиц , Sим – чувствительности соответственно измерительной цепи и измерительного механизма. Классы точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. К аналоговым электромеханическим вольтметрам относятся также комбинированный прибор – ампервольтомметр (авометр) и логометр, измеряющий отношение двух эдектрических величин.

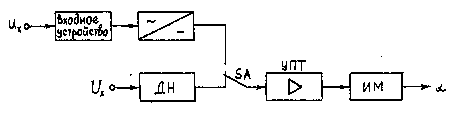

Аналоговые электронные вольтметры включают в себя электронные (активные) преобразователи измеряемой величины в постоянное напряжение (ток) и магнитоэлектрический прибор. Они отличаются Высокой чувствительностью (0,1 нВ/дел), широким частотным диапазоном (от нуля дол единиц МГц) и высоким входным сопротивлением (до 1016 Ом). Вольтметры постоянного тока в диапазоне от 10 мВ до 1000 В строят по схеме (рис. 4.2).

Р езистивный

делитель напряжения ДН уменьшает

измеряемое напряжение UX

до уровня, необходимого для нормальной

работы усилителя постоянного тока УПТ.

Выходное напряжение УПТ подается на

магнитоэлектрический измерительный

механизм ИМ и преобразуется в отклонение

α указателя. Для таких вольтметров γпр≥

от 0,5 до 1,0%.

езистивный

делитель напряжения ДН уменьшает

измеряемое напряжение UX

до уровня, необходимого для нормальной

работы усилителя постоянного тока УПТ.

Выходное напряжение УПТ подается на

магнитоэлектрический измерительный

механизм ИМ и преобразуется в отклонение

α указателя. Для таких вольтметров γпр≥

от 0,5 до 1,0%.

Для измерения низких напряжений от долей микровольта до единиц вольт применяют микро- и милливольтметры, содержащие во входных цепях усилители с МДМ-преобразованием (рис. 4.3).

Постоянное входное напряжение Uвх преобразуется модулятором М в переменное импульсное напряжение. Модулятор М образован двумя ключами SA1 и SA2, коммутация которых производится в противофазе. Управление ключами осуществляется от специального генератора Г. Если Rкл=0 в замкнутом состоянии и Rкл=∞ в разомкнутом состоянии, и если переключение производится мгновенно, то на выходе модулятора М имеем последовательность прямоугольных импульсов с амплитудой Uвх.

Эти

импульсы усиливаются усилителем

переменного напряжения у, выходной

сигнал которого не

содержит постоянной составляющей,

т.к. усилители переменного напряжения

не усиливают постоянной составляющей

переменного напряжения. Принцип действия

демодулятора ДМ аналогичен принципу

действия модулятора М. На выходе ДМ при

синхронной коммутации ключей (одновременно

замкнуты ключи SA1

и SA3,

а разомкнуты SA2

и SA4,

и наоборот) полярность прямоугольных

импульсов совпадает с полярностью

импульсов на выходе М. Фильтром Ф импульсы

усредняются и на выходе усилителя МДМ

получаем усиленное постоянное напряжение,

полярность которого определяется

полярностью Uвх.

В модуляторе М и демодуляторе ДМ в

качестве ключей чаще всего используются

электромеханические прерыватели

( вибропреобразователи)

или полевые транзисторы.

вибропреобразователи)

или полевые транзисторы.

Рис. 4.3. Усилитель с МДМ-преобразованием:

а) функциональная схема;

б) упрощенные схемы модулятора и демодулятора;

в) эпюры напряжений

Применение усилителей типа МДМ по сравнению с традиционными УПТ позволяет существенно снизить погрешности от нестабильности напряжения смещения (дрейфа нуля), которые оказываются особенно значимыми при измерениях малых напряжений. Нестабильность напряжения смещения у УПТ по схеме МДМ составляет десятые доли мкВ на градус кельвина. Недостаток усилителей с МДМ – узкий частотный диапазон по входу, т.к. максимальная частота напряжения Uвх должна быть по меньшей мере на порядок ниже частоты сигнала генератора Г.

Вольтметры переменного тока строятся по двум схемам, изображенным на рис.4.4.

Рис. 4.4. Типовые схемы вольтметров переменного тока.

Первая схема имеет широкий частотный диапазон (до 700 МГц), но сравнительно низкую чувствительность. Вторая схема имеет более узкий частотный диапазон (до 10 МГц), определяемый полосой пропускания усилителя переменного тока, но более высокую чувствительность (нет УПТ и связанного с ним дрейфа нуля).

Универсальные аналоговые электронные вольтметры, предназначенные для измерения в цепях постоянного и переменного токов, реализуются по комбинированной схеме (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Универсальный аналоговый электронный вольтметр.

Входное устройство обеспечивает значения измеряемого напряжения, необходимые для дальнейшего преобразования. Им может быть либо высокоомный вход преобразователя, либо резистивный, конденсаторный делитель напряжения (рис. 4.6).

Для резистивного делителя: КД=Uвых/Uвх= R2/(R1+R2)=f(ω)|ω↑.

Для конденсаторного делителя: КД=Uвых/Uвх=С1/(C1+C2)=f(ω)|ω↓.

Для резистивно-конденсаторного делителя:

КД=Uвых/Uвх=Z2/(Z1+Z2) =R2/(R1+R2)= С1/(C1+C2≠ f(ω).

Резистивно-конденсаторный делитель работает как резистивный в области низких и как конденсаторный в области высоких частот. Теоретически его КД не зависит от частоты, поэтому такой делитель называют частотно-скомпенсированным.

Обычно делители напряжения выпускаются многопредельными и выполняются по схеме с постоянным входным либо выходным сопротивлением (рис.4.7).

Э лектронные

преобразователи (детекторы) осуществляют

преобразование переменного напряжения

в постоянное, пропорциональное

амплитудному, среднему или действующему

значениям переменного напряжения

(соответствующее название носят и

вольтметры):

лектронные

преобразователи (детекторы) осуществляют

преобразование переменного напряжения

в постоянное, пропорциональное

амплитудному, среднему или действующему

значениям переменного напряжения

(соответствующее название носят и

вольтметры):

Рис.

4.6. Делители напряжения:

Рис.

4.6. Делители напряжения:

а) резисторный;

б) конденсаторный;

в) резистивно-конденсаторный.

Рис. 4.7. Многопредельные делители напряжения:

а) с постоянным входным сопротивлением;

б) с постоянным выходным сопротивлением;

П реобразователь

амплитудного значения ПАЗ изображен

на рис. 4.8.

реобразователь

амплитудного значения ПАЗ изображен

на рис. 4.8.

При подаче на его вход синусоидального напряжения и малой постоянной времени заряда τ3=(RИ+RД)С (RИ и RД – сопротивления источника сигнала и открытого диода) по сравнению с периодом измеряемого напряжения на конденсаторе практически повторяет входное и через четверть периода достигает Umax. После этого Uвх падает, и диод закрывается, а конденсатор разряжается через резистор R. В момент, когда входное напряжение вновь становится равным напряжению на конденсаторе, диод открывается, и конденсатор подзаряжается до Umax и т.д.

Среднее значение напряжения на Кпаз= Uсо/ Umax называется коэффициентом преобразования амплитудного значения: ПАЗ. Величину R нельзя взять бесконечно большой из-за наличия шунтирования следующим каскадом, а также из-за увеличения инерционности ПАЗ в случае изменения величины Umax (R от 10 до 50 МОм).

Е сли

на входе ПАЗ действует последовательность

прямоугольных импульсов, то выходное

напряжение ПАЗ близко к их амплитуде

Umax

(рис. 2.9). Коэффициент заряда и разряда

конденсатора. Таким путем можно измерять

амплитуду импульсов

с длительностью от десятых долей мкс и

выше и скважностью от 2 до 1000.

сли

на входе ПАЗ действует последовательность

прямоугольных импульсов, то выходное

напряжение ПАЗ близко к их амплитуде

Umax

(рис. 2.9). Коэффициент заряда и разряда

конденсатора. Таким путем можно измерять

амплитуду импульсов

с длительностью от десятых долей мкс и

выше и скважностью от 2 до 1000.

П реобразователи

среднего значениядиодах,

соединенных по мостовой схеме (рис.

4.10). пропорциональны Uср,

т.е. α=kUср

(из-за инерцион Показания α микроамперметра

ности подвижной части).При необходимости

повышения чувствительности ПСЗ данная

мостовая схема включается в качестве

нагрузки усилителя переменного тока,

охваченного отрицательной обратной

связью по току.

реобразователи

среднего значениядиодах,

соединенных по мостовой схеме (рис.

4.10). пропорциональны Uср,

т.е. α=kUср

(из-за инерцион Показания α микроамперметра

ности подвижной части).При необходимости

повышения чувствительности ПСЗ данная

мостовая схема включается в качестве

нагрузки усилителя переменного тока,

охваченного отрицательной обратной

связью по току.

Преобразователи действующего значения ПДЗ (рис. 4.11) строятся на основе термопреобразователей ТП в совокупности с операционными усилителями ОУ. ЭДС Е1 пропорциональна квадрату действующего значения Uвх, а Е2 – квадрату напряжения Uвых, т.е. Е1=k1U2вх д; Е2=k2U2вых. В свою очередь Uвых=k(E1-E2), где k1 и k2 – коэффициенты преобразования термопреобразователей ТП1 и ТП2, k – коэффициент усиления ОУ. В итоге

Uвых = k(k1U2вх д – k2U2вых) .

При k>>1 это соотношение сводится к виду

![]()

Рис. 4.11. Преобразователь действующего значения.

Таким образом, точность преобразования ПДЗ определяется отношением коэффициентов преобразования ТП и значительно выше, чем у обычных термоэлектрических приборов. Подобные ПДЗ наиболее эффективны при измерении напряжений, имеющих большое количество гармонических составляющих. Их γпр от 0,5 до 1,50%. Однако быстролействие из-за инерционности термопреобразователей низкое (от 1 до 3 с). Также в ПДЗ могут использоваться элементы с квадратичной вольт-амперной характеристикой i=kU2 (преобразователи на диодных цепочках).

Шкалы большинства вольтметров независимо от типа преобразования отградуированы в действующих значениях синусоидального сигнала, поэтому градуировка справедлива только при измерении сигналов синусоидальной формы, за исключением вольтметров с ПДЗ.

4.2. Цифровые вольтметры.

Принцип действия цифровых вольтметров состоит в преобразовании измеряемого постоянного или медленно меняющегося напряжения в код, который отображается на табло в цифровой форме. Структурная схема цифрового вольтметра изображена на рис. 4.12.

Входное устройство осуществляет изменение масштаба измеряемого напряжения, фильтрацию помех, и, при измерении переменного напряжения, его преобразование в постоянное. В соответствии с назначением во входном устройстве имеется делитель напряжения, усилитель, фильтр, а также преобразователи ПАЗ, ПСЗ или ПДЗ, выполненные по известным схемам.

Рис. 4.12. Структурная схема цифрового вольтметра.

Схемные решения цифровых вольтметров определяются видом АЦА. В соответствии с рассмотренными модификациями АЦП существуют цифровые вольтметры развертывающего типа, следящего типа, поразрядного уравновешивания. Наибольшее распространение получили интегрирующие вольтметры, которые позволяют повысить точность измерения за счет усреднения помехи.

Самой распространенной помехой является переменное напряжение частоты промышленной сети (50Гц). Для снижения действия помех в состав входного устройства и включают фильтр низких частот (ФНЧ), который вместе с тем ухудшает такие характеристики вольтметра, как сопротивление входа и быстродействие.

Д ля

интегрирующего вольтметра ФНЧ не

требуется, т.к. он показывает среднее

значение входного напряжения за некоторый

фиксированный интервал времени Uх

ср.

Действительно, в этом случае (рис. 4.13)

ля

интегрирующего вольтметра ФНЧ не

требуется, т.к. он показывает среднее

значение входного напряжения за некоторый

фиксированный интервал времени Uх

ср.

Действительно, в этом случае (рис. 4.13)

где Unm и ω – амплитуда и угловая частота напряжения помехи. Если tизм=2πm/ω=Tm, (m=1,2,3,…), то Uх ср=Uх.

Рассмотрим работу вольтметра с двухтактным интегрированием (рис. 4.14). В исходном состоянии аналоговые ключи Кл1 и Кл2, а также логический ключ Кл3 “разомкнуты”. Цикл измерения начинается с прихода на ключ Кл1 управляющего сигнала u1 с устройства управления УУ. В результате ключ Кл1 в течение времени ∆t1 ”замкнут”. Через него на вход интегратора И, построенного на операционном усилителе ОУ, подается измеряемое напряжение Uх.

∆t1 – это первый такт интегрирования. При Uх>0 напряжение на входе интегратора И во время первого такта линейно падает в соответствии с выражением

![]()

Рис. 4.14. Цифровой вольтметр с двухтактным интегрированием:

а) функциональная схема;

б) эпюры напряжения.

По окончании первого такта U1=0, и ключ Кл1 “размыкается”. Одновременно на другом выходе УУ появляется импульсный сигнал, Устанавливающий триггер Т в состояние “1”. Выходным напряжением триггера U2 “замыкаются” ключи Кл2 и Кл3. Через ключ Кл2 на вход интегратора И поступает постоянное опорное напряжение U0, полярность которого противоположна полярности Ux. Тем самым начинается второй такт интегрирования, в течение которого выходное напряжение интегратора линейно возрастает:

Одновременно через открытый ключ Кл3 на счетчик Сч проходят импульсы u5 с генератора стабильной (кварцованной) частоты Г. Когда напряжение на выходе интегратора u4=0, срабатывает схема сравнения СС. Она обнуляет триггер Т, в результате чего “размыкаются” ключи Кл2 и КЛ3. Длительность второго такта определяется из условия

о ткуда

имеем

ткуда

имеем

t2 = t1 Ux ср/ U0 .

Число импульсов, сосчитанное счетчиком и отображенное на цифровом индикаторе ЦИ,

n = t1 Ux cp / (T0 U0) ,

т.е. прямо пропорционально величине Uх ср. Длительность ∆t1 выбирают равной или кратной периоду самой частой помехи – сетевой: ∆t1=20m мс, (m=1,2,…). За счет этого обеспечивается подавление сетевой помехи свыше 40 дБ. Интервал ∆t1 обычно формируется с помощью входящего в состав УУ триггерного делителя частоты, на вход которого поступают импульсы с выхода генератора Г (штриховая линия связи на рис. 4.14, а). В этом случае ∆t1=n1T0, тогда n=n1Ux ср/U0.

Погрешности такого цифрового вольтметра возникают из-за погрешности дискретного квантования ∆t2, от нестабильности U0, от влияния остаточных параметров аналоговых ключей, из-за неточного выполнения операций интегрирования реальным интегратором. Существуют и другие модификации цифровых вольтметров, в том числе классов точности 0,001 и 0,0025.

Цифровой индикатор ЦИ (цифровой дисплей) обычно включает в свой состав дешифратор, преобразователи уровня (ключи) и собственно знаковые индикаторы, осуществляющие преобразование кодовых электрических сигналов в световые, удобные для непосредственного восприятия оператором. Имеются знаковые индикаторы с катодами в форме цифр от 0 до 9, а также сегментные, в которых изображение той или иной цифры обеспечивается засвечиванием необходимой комбинации сегментов.