- •Содержание ревматические болезни

- •Миокардиты, кардиомиопатии……………………………………………………………….24

- •Этиология

- •Лекарственноиндуцированная (медикаментозная) волчанка

- •Клиника

- •2. Висцериты

- •I. Этиотропная отсутствует

- •II. Патогенетическая терапия:

- •2. Иммунодепрессанты

- •Циклофосфан 200 мг через день или 400 мг 2 раза в неделю или 800-100 мг 1 раз в неделю в/в струйно или капельно

- •5. Гепарин-курантиловая схема

- •III. Симптоматическая терапия

- •Клинические признаки, которые позволяют заподозрить диагноз «в»

- •Ангиографические признаки в

- •Гистологические признаки в

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиника ссд

- •Клиническая и лабораторная характеристика ссд

- •Лабораторная диагностика

- •Этиология

- •П Инфекции, лс, инсоляцияАтогенез

- •Клиника дм / пм клиника и диагностика

- •Лечение

- •Экзогенные

- •Патогенез

- •О суставов кистей

- •Медикаментозная терапия

- •Диагностика

- •1. Оак, бак

- •3. ЭхоКг

- •4. Морфология

- •1. Режим

- •2. Этиотропная терапия

- •3. Противоспалительные средства

- •4. Симптоматическая терапия

- •Диагностика

- •Классификация

- •I. Инфекционные или инфекционно-аллергические перикардиты:

- •II. Асептические перикардиты:

- •III. Идиопатические перикардиты.

- •Клиническая картина перикардитов Клинические проявления сухого (фибринозного) перикардита

- •Экссудативный (выпотной) перикардит

- •I. Нарушения образования импульса

- •II. Нарушение проводимости:

- •Хроническая сердечная недостаточность

- •К терапии больных хсн

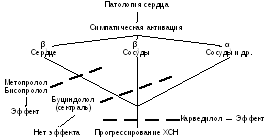

- •Сас: активация при хсн

- •Клиника

- •Лечение

- •Лимфопролиферативные заболевания (хронический лимфолейкоз, плазмоцитома, лимфогрулематоз)

- •Лечение хлл

- •Миелопролиферативные заболевания (хронический миелолейкоз, истинная полицитемия)

- •Эпидемиология

- •Патогенез

- •Клиника

- •Лечение хмл

- •Эпидемиология

- •Клиника

- •Лечебные мероприятия при эритремии

- •Геморрагические диатезы

- •1. Гд, обусловленные поражением сосудистой стенки

- •2. Гд, обусловленные нарушением тромбоцитарного звена

- •3. Гд, обусловленные нарушением свертываемости крови (коагулопатии)

- •Осложнения, связанные с лечением гемофилии

- •Необходимые дозы факторов при кровотечениях у гемофиликов

- •Патогенез

- •Диагностика

- •Инструментальная диагностика

- •Морфологическая диагностика

- •Дифференциальный диагноз

- •Диагностика

- •Диагностические критерии кш

- •1. Пневмония

- •2. Инфильтративный туберкулёз

- •3. Легочной эозинофильный инфильтрат

- •4. Аллергический инфильтрат в лёгком

- •5. Затемнение при злокачественных опухолях

- •6. Затемнения при доброкачественных опухолях

- •7. Аномалии развития лёгких

- •8. Нагноительные заболевания лёгких

- •9. Очаговый пневмосклероз

- •15. Диафрагмальная грыжа

- •I. Хронический энтерит

- •II. Болезнь крона

- •III. Хронический неязвенный колит

- •IV.Синдром раздражённого толстого кишечника

- •V. Язвенный колит

Сас: активация при хсн

Различные исследования показали:

длительное лечение β-АБ снижает риск обострения декомпенсации и продляет жизнь пациентов;

длительное применение β-АБ при ХСН приводит к росту ФВ и насосной функции сердца.

Двухфазность влияния β-АБ на миокард больных ХСН:

в первые 2 недели лечения СВ может снижаться и течение ХСН даже несколько ухудшается;

затем в результате уменьшения тахикардии и потребления миокардом кислорода гибернированные (спящие) кардиомиоциты восстанавливают свою активность и СВ начинает расти.

Длительная терапия β-АБ:

тормозит и вызывает регресс патологического ремоделирования;

улучшает функцию миокарда (снижение тахикардии, торможение анаболизма);

снижает электрическую нестабильность;

косвенно уменьшает активность другим нейрогормональных систем (РААС).

N.B. У больных в сердце меньше β-адренорецепторов.

БАБ снижают смертность на 29% (показатель больше, чем у ИАПФ).

Лучше всего для лечения ХСН подходят:

метопролол-SR – начинаем с 5-12,5 – до 100 мг/сут;

карведилол – 3,125 – до 50 мг/сут;

бисопролол – 1,25 – до 10 мг/сут.

Титровать суточные дозы!

Требования к терапии β-АБ:

нельзя начинать, если у больного нестабильное состояние (если требуется введение диуретиков, средств с инотропным действием);

стартовый период терапии БАБ должен занимать от 2 до 6 недель (15-30% пациентов отмечают в этот период значимые побочные эффекты);

начинать с малых доз (1/8 лечебной дозы);

пожизненно;

лучше назначать дополнительно к ИАПФ.

Препараты №3 – диуретики

самые неисследованные;

показаны лишь при клинических признаках и симптомах задержки жидкости в организме (т.е. при застойной СН);

преимущественно вместе с ИАПФ;

критерий достаточной дозы – уменьшение массы тела на 0,5-1 кг/сут;

петлевые: повышают экскрецию натрия на 20-25%, повышают выведение свободной воды;

тиазидные: повышают экскрецию натрия на 5-10%, не увеличивают клиренс свободной воды.

Препараты №4 – сердечные гликозиды

При ХСН применяют только ДИГОКСИН.

Эффекты:

кардиальные («+»: ино- и батмотропный, «–»: хроно- и дромотропный);

экстракардиальные (снижение активности РААС, уровня катехоламинов, ПНФ);

небольшие дозы СГ в основном влияют на экстракардиальные механизмы.

Нецелесообразно назначать СГ при следующих состояниях:

нарушение диастолического наполнения ЛЖ (митральный стеноз, рестриктивные поражения сердца, гипертрофия ЛЖ без признаков дилатации);

СН с высоким выбросом (тиреотоксикоз, анемии);

легочное сердце.

Основные эффекты (1996):

общая смертность: + 1%;

смертность от СС заболеваний: +3%;

смертность от ХСН: –10%;

желудочковые аритмии: +12%;

госпитализация (ХСН): –28%.

Выводы:

острожное применение невысоких доз у больных с синусовым ритмом, особенно при низкой ФВ, оправдано с клинической точки зрения: это не улучшает прогноз и не замедляет прогрессирования, но улучшает качество жизни;

при мерцательной аритмии может применяться в качестве средства первой линии;

при синусовом ритме дигоксин – IV препарат после ИАПФ, БАБ и мочегонных.

Препарат №5 – спиронолактон

снижает риск общей смертности на 29%;

в т.ч. по сердечным причинам – 31%;

средняя доза – 27 мг/кг.

Дополнительные препараты: эффективность и безопасность требуют уточнения. Степень доказанности В:

антагонисты АТII – используют при непереносимости ИАПФ (лозартан, ирбесартан);

кардиопротекторы (милдронат, триметазидин и др.) – короткими курсами для усиления сократительной способности сердца:

милдронат ограничивает транспорт через мембраны митохондрий длинноцепочечных жирных кислот, в то время как короткоцепочечные могут свободно проникать и окисляться;

предуктал (триметазидин) тормозит в митохондриях β-окисление всех жирных кислот, это не мешает накоплению активированных жирных кислот в митохондриях.

Вспомогательные средства: эффекты не известны. Степень доказанности С:

периферические вазодилататоры (нитраты) – только при сопутствующей стенокардии и отеке легких;

блокаторы кальциевых каналов (только амлодипин) – «сверху» на ИАПФ при выраженной клапанной регургитации, высокой артериальной и/или легочной гипертензии;

антиаритмики (только III группы) – только при жизнеопасных аритмиях;

ГКС (преднизолон, метилпреднизолон) – при упорной гипотонии и в качестве «терапии отчаяния» при неэффективности других препаратов;

негликозидные инотропные стимуляторы (допамин, добутамин) – короткими курсами при обострении и ХСН с упорной гипотонией;

ацетилсалициловая кислота (? – НПВП) – применяют больным после перенесенного инфаркта миокарда;

непрямые антикоагулянты (только варфарин) – при дилатации сердца, внутрисердечном тромбе, мерцательной аритмии, после операций на клапанах сердца.

БОЛЕЗНИ КРОВИ

Острые лейкозы

Гемобластозы

Лейкозы Гематосаркомы

– лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина)

Острые Хронические

Первично поражается

костный мозг

Формы

с местным опухолевым ростом вне костного

мозга

В основе деления Л на острые и хронические лежит морфология клетки.

Острые лейкозы – гетерогенная группа опухолевых заболеваний, при которых костный мозг поражается бластами – морфологически незрелыми клетками, при этом вытесняются элементы кроветворения в костном мозге и инфильтрация бластами внутренних органов.

Частота встречаемости 5 на 100 000 населения в год

ЭТИОЛОГИЯ

Неизвестна

Предрасполагающие факторы:

Ионизирующее излучение

Химио- и радиотерапия других опухолей

20% ОЛ следствие курения

Бензол

При врождённых заболеваниях за счёт повышенной хромосомной нестабильности

Т-клеточный вирус – 1

Обменная (эндогенная) теория: накопление метаболитов триптофана и тирозина

ПАТОГЕНЕЗ

1) ОЛ - следствие мутации в генетическом материале кроветворной клетки, которая, размножаясь, образует опухолевый клон

2) Диссеминация опухолевых клеток – метастазирование по кроветворной системе

3) Опухолевая прогрессия – в её основе повышенная изменчивость хромосом и образование новых субклассов, из-за которых изменяются свойства опухоли

КЛАССИФИКАЦИЯ

ФАБ – классификация

I – Нелимфобластные, миелогенные (миелоидные) лейкозы, подразделяются на 8 типов

II – Лимфобластные – 3 типа

III – Миелопоэтические дисплазии или миелодиспластический синдром – 4 типа

Цитохимическая характеристика ОЛ

|

|

Пероксидаза |

Липиды |

Гликоген |

Нафтилэстераза |

|

ОЛЛ |

-- |

-- |

+ в виде гранул |

-- |

|

ОМЛ |

+ |

+ |

+ в диффузном виде |

+ |

|

Недифференцированный лейкоз |

-- |

-- |

-- |

-- |

Пролиферация

лейкемических клеток

В

костном мозге Вне

костного мозга

Угнетение

нормального кроветворения Другие органы с

развитием болевого синдрома и

симптоматикой сдавления

Бластные

клетки в крови Лимфаденопатия,

увеличение печени, селезёнки

ЦНС

Распад

бластных клеток с повышением содержания

мочевой кислоты в сыворотке и развитием

гиперурикемической нефропатии

Гранулоцитопения Тромбоцитопения

Анемия

Инфекционные

осложнения Геморрагический

синдром

ЛЕЧЕНИЕ

Основной принцип лечения – максимально полное удаление лейкозных клеток на всех этапах.

Стадии ОЛ:

начальная

разгара

ремиссия полная, неполная

рецидив

терминальная

Есть 2 популяции клеток – пролиферирующая и непролиферирующая. Пролиферирующая находится в митотической фазе цикла, на неё действует полихимиотерапия. Определённые препараты действуют в определённые фазы цикла – 6-меркаптопурин, циклозан; некоторые на весь цикл – винкристин, циклофосфан, преднизолон.

Терапия должна быть:

интенсивной, длительной

сочетать циклоспецифические и циклонеспецифические препараты

!!Стабильная и длительная ремиссия – это 5 лет и более

Программа CALGB

Курс I – индукция ремиссии (4 нед). Препараты дают на мг/м2

Курс II – ранняя интенсификация (4 нед)

Курс III – ЦНС-профилактика и межкурсовая поддерживающая терапия (12 нед)

Курс IV – поздняя интенсификация (8 нед)

Курс V – длительная поддерживающая терапия (до 24 месяцев от момента установления диагноза)

Если есть рецидив или рефрактерные формы, используют специальные схемы – 5-дневная RACOP, COAP, COMP, а затем основная схема

Терапия нелимфобластного лейкоза – «7+3»: цитозин-арабинозид 7 дней, затем даунорубицин 3 дня

Препараты, применяемые для лечения ОЛ:

1) Алкилирующие соединения, нарушающие синтез НК - циклофосфан

2) Антиметаболиты – предшественники НК:

- 6-меркаптопурин

- метотрексат

3) Антимитотические средства – блокируют митоз в стадии метафазы путём денатурации тубулина

винкристин

4) Противоопухолевые а/б – антрациклины, подавляют синтез ДНК и РНК

рубомицин

5) Ферменты:

L-аспарагиназа разрушает L-аспарагин, т.к. у бластов в нём повышенная потребность

6) ГКС

- преднизолон 60 мг/м2

На фоне полихимиотерапии обязательна терапия прикрытия:

А/б терапия

Дезинтоксикационная терапия, включая гемосорбцию, плазмаферез

Заместительная компонентная терапия при глубокой цитопении (переливание Эр-массы, тромбоцитов)

Аллопуринол 600 мг/м2 из-за массивного клеточного распада

Увеличение объёма жидкости до 3 литров

Растворы АК и жировые эмульсии

Профилактика вирусных и грибковых осложнений

Агранулоцитоз

Агранулоцитоз – снижение уровня лейкоцитов ниже 1*109/л или уровня гранулоцитов ниже 0.75*109/л.

Нейтрофилы высвобождаются костным мозгом со скоростью около 7 млн/мин, живут 2-3 суток, составляют 60-70% от общих лейкоцитов крови.

Абсолютное число нейтрофилов – АЧН = лейкоциты*(% палочкоядерных + % сегментоядерных)*0.01

Главная функция этих клеток – фагоцитоз. Снижение содержания гранулоцитов в крови и нарушение их фагоцитарной способности приводит к повышенной восприимчивости к инфекциям.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Миелотоксический агранулоцитоз – результат воздействия ИИ, цитостатиков

Механизмы: цитолитический, антиметаболический

Иммунный агранулоцитоз

действие аутоАТ, имеющихся в организме (при СКВ)

действие антител, синтезирующихся после принятия лекарственных препаратов, оказавшихся гаптенами (диакарб, амидопирин, аспирин, барбитураты, фенацетин, новокаинамид, левамизол, индометацин)