- •Ответы к государственному экзамену по хирургии

- •2 .Основные этапы развития хирургии.

- •Физическая антисептика

- •5.Определение. История развития. Значение асептики в современных условиях.

- •7.Профилактика контактной инфекции. Хирургические инструменты, их предстерилизационная обработка и стерилизация.

- •8.Подготовка рук персонала к операции. Облачение в стерильную одежду. Подготовка операционного поля.

- •Подготовка операционного поля

- •9. История обезболивания. Основные этапы развития общего обезболивания и местной анестезии.

- •10.Общее обезболивание (наркоз). Механизм действия общих анестетиков на организм (теории наркоза).

- •11.Клиническое течение наркоза. Масочный наркоз. Эндотрахеальный наркоз. Внутривенный наркоз. Показания, противопоказания. Осложнения и борьба с ними.

- •12.Местное обезболивание.

- •13.Основы реаниматологии.

- •14Понятие. Классификация.

- •16.Компоненты крови (эритроцитная, лейкоцитная, тромбоцитная масса, плазма), препараты крови, их характеристики.

- •19.Источники получения крови и ее компонентов (донорство, группы доноров).

- •18.Механизм действия перелитой крови и ее компонентов. Показания и противопоказания к переливанию крови и ее компонентов.

- •19. Понятие о реинфузии крови. Переливание консервированной аутокрови. Обменное переливание.

- •1. Гемодинамические или противошоковые: полиглюкин (макродекс, реополиглюкин (реомакродекс), желатиноль.)

- •2. Дезинтоксикационные: гемодез, неогемодез, полидез (компенсан, «I окомпенсан).

- •3. Препараты для парентерального питания:

- •4. Регуляторы водно-солевого и кислотно-щелочного состояния:

- •5. Растворы осмодиуритического действия: маннитол, сорбитол.

- •21. Методы и техника трансфузий. Посттрансфузионные реакции и осложнения. Методы профилактики и лечения.

- •24. История болезни как медицинский и юридический документ. Требования, предъявляемые к ее оформлению.

- •25. Предоперационный период. Обследование больного. Подготовка органов и систем больного к операции. Профилактика эндогенной инфекции. Особенности подготовки к экстренным операциям.

- •27.Послеоперационный период. Неосложненный послеоперационный период. Характеристика неосложненного послеоперационного периода. Уход и наблюдение за больным. Осложнения послеоперационного периода.

- •6. Клиническая картина.

- •31.Классификация ран. Морфологические и биохимические изменения в ране.

- •34.Электротравма. Механизм действия электрического тока на организм. Местные и общие проявления. Первая помощь и лечение.

- •35.Отморожения. Классификация. Современные взгляды на патогенез отморожения. Степени отморожений. Симптомы в дореактивном и реактивном периодах. Первая помощь. Лечение.

- •1. Серозно-инфильтративная.

- •2. Гнойно-некротическая.

- •1. Местное лечение.

- •2. Общее лечение.

- •37.Острые гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки (фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона), железистых органов (гидраденит, паротит, мастит). Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •39. Острые гнойные заболевания пальцев и кисти (панариций, тендовагинит, абсцесс и флегмона кисти). Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •40. Острые гнойные заболевания синовиальных (бурсит), серозных (плеврит, перитонит) оболочек и суставов (артрит). Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •41. Анаэробная неклостридиальная инфекция мягких тканей. Возбудители. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •43..Остеомиелит (гематогенный и негематогенный). Этиопатогенез, клинические проявления, диагностика, принципы лечения.

- •43. Общая гнойная инфекция (сепсис). Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение (местное, общее). Бактериально-септический (эндотоксический) шок.

- •I. Местное лечение.

- •II. Общее лечение.

- •44. Острая специфическая хирургическая инфекция. Анаэробная клостридиальная инфекция (газовая гангрена). Возбудители, патологоанатомическая картина, клиника, лечение, профилактика.

- •1. Микробные ассоциации

- •2. Местные факторы, способствующие развитию гангрены

- •3. Снижение устойчивости организма:

- •Профилактика анаэробной гангрены

- •45.Столбняк. Этиология и патогенез, симптоматология, течение, лечение, профилактика.

- •1. Н е с п е ц и ф и ч е с к а я п р о ф и л а к т и к а

- •2. С п е ц и ф и ч е с к а я п р о ф и л а к т и к а

- •46.Сибирская язва: симптоматология, лечение, профилактика.

- •47.Дифтерия ран. Особенности течения. Лечение, профилактика.

- •48.Туберкулез периферических лимфоузлов. Клиника, лечение.

- •49.Клиническое течение болезни (местные и общие симптомы). Особенности течения в преартритической, артритической и постартритической стадиях. Осложнения.

- •50.Сифилис костей и суставов. Клиника. Дифференциальная диагностика сифилиса костей с хроническим гематогенным остеомиелитом и туберкулезом костей. Лечение.

- •51.Актиномикоз. Патогенез. Основные локализации. Клинические проявления, диагностика, лечение.

- •52.Лепра. Возбудители. Клинические проявления, хирургическое пособие.

- •53.Некрозы. Гангрены: сухая гангрена, влажная гангрена. Пролежни. Язвы. Свищи. Классификация, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •Лечение

- •Осложнения оперативного лечения

- •55.История, анатомия, этиология, патогенез, классификация, синдромы, клиника, диагностика.

- •Строение отростка

- •Клиника.

- •56.Дифференциальная диагностика, особенности аппендицита у детей, стариков, беременных.

- •56.Хронический аппендицит, клиника, диагностика, принципы лечения, исходы.

- •2. По клиническим формам.

- •3. Варианты течения:

- •62.Классификация.

- •Физиология билирубинового обмена

- •65.Клиника, диагностика, принципы дифференциальной диагностики у пациентов с синдромом холестаза. Специальные методы обследования.

- •Дифференциальная диагностика желтухи.

- •I этап: есть ли и было ли кровотечение у данного больного?

- •II этап: возникло ли кровотечение из гастродуо-денальной зоны или из других анатомических областей с последующим заглатыванием крови.

- •1. Срочные торакотомий: выполняются сразу при поступлении пострадавшего.

- •2. Ранние торакотомий: выполняются в течение первых суток после травмы

- •I. Этиологически перитонит подразделяют на:

- •II. По распространенности:

- •III. По характеру экссудата:

- •IV. Фазы течения:

- •1. В зависимости от направления выхождения внутренностей:

- •2. В зависимости от наличия всех составляющих грыжи бывают:

- •II этап. Эпоха видеоскопической эндохирургии

- •83.Этиология, клиника (стадии), классификация. Методы обследования. Принципы консервативного и оперативного лечения.

- •84.Анатомо-физиологические сведения о лимфатической системе. Лимфедема нижних конечностей: классификация, диагностика, лечение. Лимфангит, лимфаденит: причины, клиника, диагностика, лечение.

- •Синдром портальной гипертензии

- •85.Определение понятия.

- •87.Этиология, механизмы патогенеза, особенности клиники при желудочно-кишечных кровотечениях различной этиологии.

- •1. Стеноз подвздошных артерий – трансилюминальная ангиопластика.

- •2. Стенозы - шунтирующие операции - аорто-бедренное (абш), бедренно-подколенное (бпш), бедренно-тибиальное (бтш).

- •3. Дистальная форма поражения - артериализация венозного кровотока.

- •Больной

- •1. Врожденные

- •1. Открытые и закрытые травмы пищевода.

- •2. Инородные тела пищевода.

- •3. Химические ожоги пищевода:

- •1. Открытые и закрытые травмы пищевода

- •2. Инородные тела пищевода

- •3. Химические ожоги пищевода

- •99.Острая почечная недостаточность: причины, клиника, лечение.

- •100.Хроническая почечная недостаточность: этиопатогенез, стадии, способы лечения.

- •Терминальная стадия хпн по н. А. Лопаткину, и. Н. Кучинскому

- •101.Острая задержка мочеиспускания: первая помощь. Виды катетеров, правила катетеризации мочевого пузыря у мужчин и женщин.

- •102.Гематурия: виды гематурии, причины возникновения, диагностическая и лечебная тактика врача.

- •105.Острый пиелонефрит - первичный и вторичный. Клиника. Диагностика. Лечение в зависимости от вида пиелонефрита. Осложнения острого пиелонефрита.

- •105.Хронический пиелонефрит: этиопатогенез, диагностика, стадии, лечение. Критерии эффективности диспансерного наблюдения.

- •106.Паранефрит. Этиология. Клинические проявления. Принципы лечения.

- •107.Острый и хронический цистит. Этиология и патогенез. Стадии течения. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.

- •108.Расстройства мочеиспускания, их причины и способы устранения.

- •109.Острый орхоэпидидимит: диагностика, способы лечения.

- •110.Острый и хронический простатит: классификация, симптоматика, диагностика, лечение.

- •111.Туберкулез почки и мочевого пузыря – симптоматика, диагностика, лечение.

- •112.Мочекаменная болезнь: этиопатогенез. Камни почек, мочеточника, мочевого пузыря: клиника, диагностика, современные методы лечения.

- •113.Недержание мочи при напряжении у женщин (стресс инконтиненция) клинические проявления. Принципы лечения.

- •114.Опухоли почки, мочевого пузыря: клиника, диагностика, принципы комбинированного и комплексного лечения.

- •116.Новообразования яичка. Клиника. Диагностика.

- •116.Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Этиология, клиника, диагностика. Современные методы медикаментозного и хирургического лечения.

- •117.Варикоцеле. Классификация. Клинические проявления, принципы лечения.

- •118.Водянка яичка и семенного канатика. Клинические проявления. Принципы лечения.

- •119.Крипторхизм. Клинические проявления. Принципы лечения.

- •120.Рак предстательной железы. Этиология, клиника, диагностика. Современные методы медикаментозного и хирургического лечения.

- •121.Аномалии почек: классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •Аномалии положения почек

- •Аномалии взаимоотношения почек

- •Асимметричные формы сращения

- •Аплазия почки - Тяжелая степень недоразвития паренхимы, нередко сочетающее с отсутствием мочеточника. Порок формируется в раннем эмбриональном периоде до образования нефронов.

- •Кистозные аномалии почек Поликистоз почек

- •122.Гидронефроз, уретерогидронефроз. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •123.Нефрогенная гипертензия: виды, принципы лечения.

- •125.Фимоз, парафимоз: симптоматика, лечение.

- •126.Травмы органов мочеполовой системы: классификация, клиника, диагностика, методы лечения.

- •127.Клиническая андрология. Урологические аспекты симптоматики и лечения эректильной дисфункции и мужского бесплодия.

- •1. Ревизия полости рта и верхних дыхательных путей.

- •2. Оценка гемодинамики (пульс, ад, индекс шока).

- •3. Оценка неврологического статуса.

- •4. Осмотр наружных повреждений (квалиметрия травм).

- •1. Обеспечить проходимость дыхательных путей, оценить степень дыхательной недостаточности.

- •7. Транспортная иммобилизация.

- •8. Проведение инфузионной терапии.

I. Этиологически перитонит подразделяют на:

Первичный (1—5%), развивается без нарушения целостности внутренних органов;

Вторичный, встречается наиболее часто, проявляется как осложнения острых хирургических заболеваний и травм органов рюшной полости;

Третичный (вялотекущий, персистирующий) развивается у больных с выраженным истощением механизмов противоинфекционной защиты.

II. По распространенности:

А) местный:

неограниченный (ограниченных сращений нет, но процесс локализуется в одном из карманов брюшной полости).

ограниченный (воспалительный инфильтрат, абсцесс);

Б) распространенный (разлитой):

разлитой – процесс захватывает более двух этажей;

тотальный – воспаление всего серозного покрова органов и стенок брюшной полости

III. По характеру экссудата:

серозно-фибринозный;

гнойный;

каловый;

геморрагический;

желчный.

IV. Фазы течения:

отсутствие сепсиса;

сепсис;

септический шок.

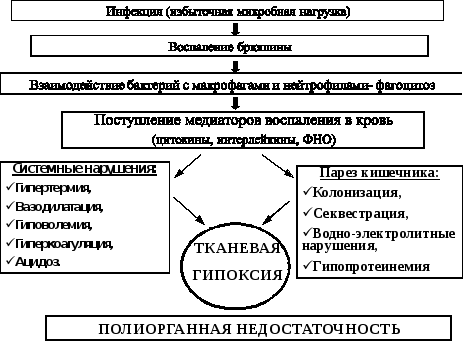

ПАТОГЕНЕЗ ПЕРИТОНИТА

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клиническая картина перитонита определяется видом, количеством и вирулентностью возбудителя, состоянием иммунологических сил организма и адекватностью предпринимаемого лечения.

В зависимости от времени и темпа нарастания патофизиологических изменений в организме происходит стадийное развитие клинической картины.

I. Реактивная (24 часа) – стадия максимально выраженных местных проявлений: резкий болевой синдром, защитное напряжение мышц передней брюшной стенки, рвота, двигательное возбуждение.

Общие проявления – замедление, а затем учащение пульса, температура до 38о С, выраженный нейтрофильный сдвиг в формуле крови.

II. Токсическая (24—72 часа), «мнимого благополучия» – стадия стихания местных проявлений и превалирования общих реакций (интоксикация, обусловленная циркуляцией в крови экзо- и эндотоксинов, нарушение клеточного метаболизма). У больных наблюдаются: бледность, заостренные черты лица, малоподвижность или эйфория, учащение пульса свыше 120 уд./мин., снижение АД, поздняя рвота, гектический характер температуры, гнойно-токсический сдвиг в формуле крови.

Местные проявления характеризуются снижением болевого синдрома, защитного напряжения мышц, исчезновением перистальтики, нарастающим метеоризмом. Развивается эндотоксический шок.

III. Терминальная (свыше 72 часов) – стадия характеризуется воздействием токсинов на высшие отделы центральной нервной системы. Это стадия глубокой интоксикации на грани обратимости: лицо Гиппократа, адинамия, прострация. Нередко делирий, расстройство сердечно-сосудистой деятельности и дыхания, рвота с каловым запахом, падение температуры тела на фоне резкого нейтрофильного сдвига в формуле крови.

Из местных повреждений отмечается полное отсутствие перистальтики, значительный метеоризм, развитая болезненность по всему животу.

Характерным признаком острого перитонита является симптом Щеткина –Блюмберга, механизм которого связан с изменением степени растяжения (боль) воспалительно-измененной париетальной брюшины. В начальных стадиях этот симптом выражен в зоне проекции воспалительного очага, а в дальнейшем и по всему животу. Установлению диагноза помогают вагинальное и ректальное исследование.

Острый гнойный перитонит, особенно в терминальной стадии, может осложняться печеночно-почечной недостаточностью, которая характеризуется прогрессирующим ухудшением общего состояния, гипертермией, желтухой, снижением диуреза.

КЛИНИКА

Болевой синдром,

Диспепсический синдром,

Воспалительный синдром,

Перитонеальный синдром,

Синдром интоксикации,

Синдром кишечной непроходимости,

Синдром полиорганной недостаточности

Отличается течение острого гнойного перитонита у детей и в пожилом возрасте.

У детей воспалительный процесс в брюшной полости отличается склонностью к быстрой генерализации (короткий сальник, большая интенсивность всасывания продуктов воспаления).

В старческом возрасте на первый план выступает снижение интенсивности болей или позднее ее проявление. Боль в области первичного очага слабо выражена. Напряжение мышц живота также менее выражено. При этом наблюдается ухудшение общего состояния больного.

Послеоперационный перитонит является наиболее частой причиной летальных исходов после операций на органах брюшной полости. Он развивается вследствие недостаточности культи 12-перстной кишки, желудочно-кишечных и межкишечных анастамозов, вытекания желчи при операциях на желчевыводящих и др. протоках.

Клиническая картина у многих больных не четко выражена, что обусловлено операционной травмой и обезболиванием. В ранней стадии большое значение имеет необъяснимый парез кишечника.

Боль, напряжение мышц живота, изменение гемодинамики, психические нарушения появляются в поздний период, когда оперативное вмешательство уже не помогает. Этот вид перитонита следует дифференцировать с послеопреационным парезом кишечника.

Диагностические приемы:

обзорная рентгенография брюшной полости;

УЗИ брюшной полсти;

в диагностически трудных случаях – лапороскопия.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПЕРИТОНИТЫ

При ограниченном перитоните воспалительный процесс обычно расположен в одной области брюшной полости; ограничен от других областей спайками и прилежащими органами.

Формы ограниченного перитонита в зависимости от локализации:

Аппендикулярный инфильтрат (абсцесс);

Поддиафрагмальный инфильтрат (абсцесс);

Подпечёночный инфильтрат (абсцесс);

Межкишечный инфильтрат (абсцесс);

Тазовый инфильтрат (абсцесс);

Инфильтрат (абсцесс) сальниковой сумки.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА с:

Кишечной непроходимостью

Ущемленной грыжей

Закрытой травмой брюшной полости

Плевропневмонией

ОИМ

Травмой грудной клетки с переломом ребер

Брюшным тифом

Орхоэпидидимитом

Послеоперационным метеоризмом

Переломом позвоночника с образованием забрюшинной гематомы

Современные принципы лечения пациентов с перитонитом. Методы детоксикации у пациентов с перитонитом.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА

Лечение больных с острым перитонитом должно быть своевременно комплексным, патогенетическим и складываться из следующих этапов.

1. Кратковременная интенсивная предоперационная подготовка с учетом тяжести состояния больного и фазы перитонита. Она должна быть направлена на восстановление объема циркулирующей крови, коррекцию водно-электролитных нарушений, дезинтоксикацию, улучшение микроциркуляции и реологических свойств крови, стабилизацию деятельности сердечно-сосудистой системы и улучшение функционирова-ния печени и почек.

2. Диагноз «Разлитой острый перитонит» является абсолютным показанием к экстренному хирургическому вмешательству.

3. Обезболивание – интубационный наркоз с хорошей релаксацией брюшной стенки.

4. Доступ – широкая срединная лапаротомия, которая создает условия для полноценной ревизии и санации всех отделов брюшной полости.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ должно предусматривать:

удаление патологического содержимого из брюшной полости;

устранение источника инфекции;

санация брюшной полости;

декомпрессия желудочно-кишечного тракта.

Заключительным этапом операции является рациональная декомпрессия брюшной полости (при местном, разлитом и тотальном перитоните)

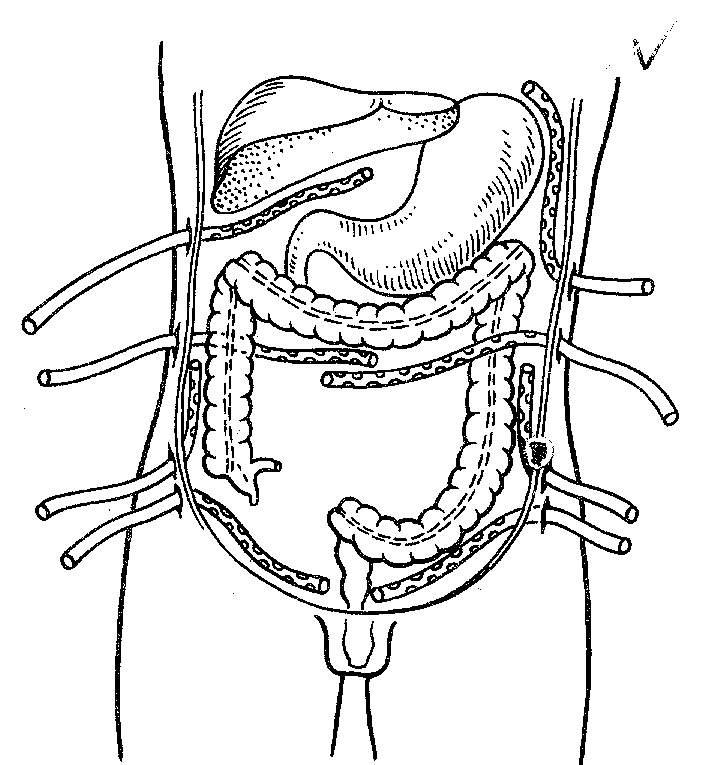

Правила постановки дренажей:

количество дренажей определяется распространённостью процесса в брюшной полости,

ставятся в отлогих местах (по правилам гидродинамики с учётом анатомических и позиционных особенностей);

вводятся через контрапертуры;

удаляются через 3--5 суток (по показаниям могут оставаться в брюшной полости до 8 и более суток);

удлиняются через стерильную систему в баночку с антисептиком или стерильный пакет для пассивного оттока или (в ряде случаев) подсоединяются к системе активной аспирации.

При запущенном перитоните иногда применяют открытый или полуоткрытый методы ведения брюшной полости:

Открытый метод -- лапаростомия;

Полуоткрытый метод -- метод программированной релапаротомии или этапных санаций брюшной полости.

Летальность при тяжелых формах перитонита составляет 25—30%, а при развитии септического шока и ПОН она достигает 80—90%.

Тактика при ограниченном перитоните

В стадии инфильтрата – интенсивное консервативное лечение;

При абсцедировании:

-- дренирование под контролем УЗИ, Кт,

-- внебрюшинное, внеплевральное вскрытие и дренирование гнойника.

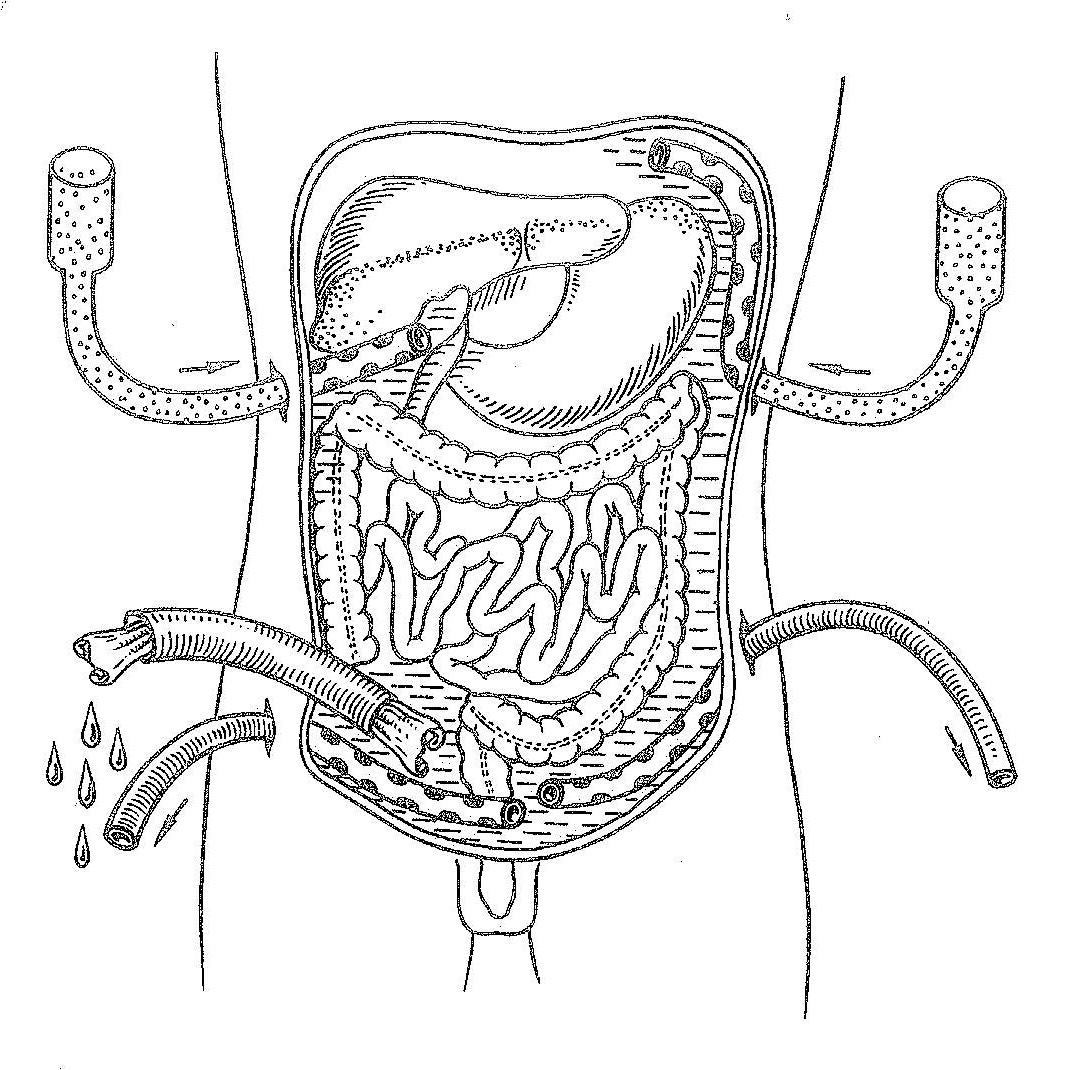

Дезинтоксикационная терапия

«форсированный диурез»,

дренирование грудного лимфатического протока;

лимфосорбция, гемосорбция;

плазмаферез;

ультрафильтрация крови;

ксеноспленосорбция,

гемодиализ;

перитонеальный диализ;

интестинальные (зондовые) методы детоксикации (интестинальный диализ кишечника оксигенированными растворами, энтеросорбция);

Показания к релапаротомии

Продолжающийся перитонит.

Развитие ранней спаечной кишечной непроходимости.

Кровотечение в брюшную полость и просвет ЖКТ.

Гнойники брюшной полости.

Несостоятельность кишечного шва.

Грыжи, осложнения грыж брюшной полости.

74.Определение понятия, анатомия, причины, патогенез, классификация, атипичные виды грыж.

Грыжа (hernia) - это выхождение внутренностей какой-либо полости через врождённые или приобретённые дефекты в её остове (каркасе) с сохранением целостности внутренних и наружных оболочек.

В понятии «грыжа» обязательно должно присутствовать 4 компонента;

- выхождение внутренностей полости;

- наличие дефектов (врождённых или приобретённых) в её каркасе;

- целостность внутренних оболочек;

- целостность наружных оболочек.

Если не соблюдается какой-либо из обозначенных принципов, это не грыжа. Например, при расхождении листков брюшины (внутренней оболочки) после абдоминальной операции развивается подкожная эвентрация внутренностей. При расхождении брюшины и всех слоев брюшной стенки возникает выпадение внутренносте. Учение о грыжах косит название герниологии.

элементы грыжи

Анатомические элементы грыжи: грыжевое содержимое, грыжевые ворота, грыжевой мешок и грыжевые оболочки.

1. грыжевое содержимое - органы брюшной полости, выходящие за пределы её каркаса (брюшной стенки) либо располагающиеся в грыжевом мешке в пределах этой полости (при внутренней грыже).

Чаще грыжевым содержимым является орган, ближе всего расположенный к грыжевым воротам и имеющий определённую подвижность:

размер его будет зависеть от параметров грыжевых ворот и подвижности органа;

при грыжах брюшной полости наиболее частые органы, являющиеся грыжевым содержимым, оказываются: большой сальник, тонкая, слепая, поперечно-ободочная и сигмовидная кишка, мочевой пузырь, желудок и др. Описаны случаи, когда грыжевым содержимым являлись печень и даже поджелудочная железа (при поясничной грыже). Hernia Littre - грыжевым содержимым паховой грыжи является дивертикул Меккеля (с ущемлением) - 0,5%;

если грыжевым содержимым является кишка, то в ней выделяют приводящий, центральный и отводящий концы (определяют по направлению перистальтики);

в зависимости от количества органов, принимающих участие в формировании содержимого, грыжи делятся на простые (один орган) и комбинированные (несколько органов).

2. грыжевые ворота — дефект в остове (каркасе) полости.

- Могут быть апоневротического типа (например, пупочное кольцо при одноимённой грыже), мышечного типа (ромб Лесгафта-Грюнвальда при поясничных грыжах), мышечно-апоневротического типа (при паховой грыже), костно-мышечно-апоневротического типа (при седалищной, запирательной грыже, грыже треугольника Пти);

- могут быть врождёнными и приобретёнными (отсюда деление на врождённые и приобретённые грыжи)

- могут быть простыми (имеющими прямой ход, например, пупочное кольцо) и сложными (изогнутый ход с наружными и внутренними отверстиями, например, паховый канал).

3. грыжевой мешок при грыже брюшной полости образован её внутренней оболочкой — брюшиной.

Грыжевой мешок имеет устье, шейку, тело и дно;

механизмы образования грыжевого мешка — растяжение внутренней оболочки (до определённого предела) и смещение внутренней оболочки (соскальзывание её «как на салазках» по мобильной предбрюшинной жировой клетчатке);

может быть врождённым (например, processus vaginalis при врождённой паховой грыже или грыжевой мешок при врождённой пупочной грыже) и приобретённым;

• может содержать перемычки, кисты (hernia encystica), быть множественным;

• при скользящей грыже стенкой грыжевого мешка является не только брюшина, но и соскользнувший орган. Условия её образования:

1)наличие вблизи грыжевых ворот органа, расположенного мезоперитонеально;

2)относительная подвижность органа по отношению к брюшной стенке;

3) прочная фиксация висцеральной брюшины к этому органу;

4) рыхлая жировая прослойка в основании органа, являющаяся «салазками» для его соскальзывания.

Развивающаяся грыжа за счёт плотной фиксации брюшины втягивает орган в грыжевые ворота - при соскальзывании его по «салазкам» он становится стенкой грыжевого мешка. 4. грыжевые оболочки. Наружные грыжевые оболочки для каждого вида грыжи — различные слои брюшной стенки. Например, при косой паховой грыже это: кожа, подкожная жировая клетчатка, поверхностная и глубокая фасции, оболочки семенного канатика (рис. 3). При пупочной грыже наружные оболочки— кожа с плотно фиксированной к ней fascia endoabdominalis.

Этиология

Важнейший этиологический момент возникновения грыжи — нарушение динамического равновесия между внутрибрюшным давлением и способностью стенок живота ему противодействовать. В развитии грыжевой болезни принимают участие три группы факторов:

1. факторы насилия:

- напряжение брюшного пресса (тяжёлый физический труд, надрывный кашель, затруднение мочеиспускания при аденоме предстательной железы или стриктуре уретры, запоры и др.);

- растяжение брюшной стенки (беременность, асцит, опухоли брюшной полости);

- операция;

- хроническая травма брюшной стенки.

2. факторы слабости:

- анатомическая слабость (паховый или бедренный канал и т.д.);

- врождённая слабость;

- приобретенная слабость.

3. способствующие факторы:

- ожирение или кахексия;

- инфекционные болезни (при брюшном тифе — ценкеровские некрозы мышц);

- наследственность (семейная предрасположенность);

- возраст (чаще \ детей или стариков);

- пол (чаще у женщин, при паховой грыже — у мужчин);

- заболевания (болезни лёгких —> кашель —> повышение внутрибрюшного давления; аденома предстательной железы —> затруднение мочеиспускания —> повышение внутрибрюшного давления);

- нарушения трофики различного генеза (поражение ЦНС и периферических нервов).