- •2 Часть.

- •1 Лекция

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал

- •Законы коммутации

- •Расчет переходных процессов классическим методом

- •Примерный порядок расчета переходных процессов классическим методом

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •2 Лекция

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал Включение цепи rl на постоянное напряжение

- •Включение цепи rc на постоянное напряжение

- •Включение цепиRl на синусоидальное напряжение

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал Особенности расчета переходных процессов в цепях, описываемых дифференциальными уравнениями выше первого порядка

- •Включение цепиRlc на постоянное напряжение

- •Апериодический переходный режим

- •Критический переходный режим

- •Колебательный переходный режим

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал Операторный метод расчета переходных процессов

- •Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме

- •Преимущества операторного метода.

- •Прямое преобразование

- •Некоторые свойства преобразований Лапласа

- •Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме

- •Первый закон Кирхгофа в операторной форме

- •Пути обратного преобразования

- •Формула разложения

- •Рассмотрим четвертый этап

- •Расчет разветвленных цепей операторным методом

- •Рассмотрим схему на рис. 4.15

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал

- •Порядок расчета переходных процессов операторным методом

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал

- •Эквивалентные схемы чп

- •Определение коэффициентов чп

- •Эквивалентные схемы чп

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал Характеристические (вторичные)параметры чп ()

- •Характеристическое сопротивление

- •Коэффициенты передачи и единицы измерения затухания

- •Характеристическое сопротивление

- •Постоянные передачи и единицы измерения затухания

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •Термины и определения основных понятий

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •10 Лекция.

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал Цепи с распределенными параметрами

- •Первичные параметры линии

- •Дифференциальные уравнения длинной линии

- •Бегущие волны

- •Коэффициент отражения по напряжению и току

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •11 Лекция

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал Распределение действующих значений напряжения и тока вдоль линии с потерями в режимах холостого хода и короткого замыкания

- •Линия без потерь

- •Режим холостого хода в линии без потерь

- •Режим короткого замыкания в линии без потерь

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал Переходные процессы в длинной линии

- •Падающие волны

- •Отраженные и преломленные волны

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •13 Лекция

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал Нелинейные электрические цепи

- •Параметры нелинейных элементов

- •Анализ нелинейных цепей постоянного тока

- •Последовательное соединение нэ (метод свертывания)

- •Параллельное соединение нэ

- •Смешанное соединение нэ

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •14 Лекция

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал

- •Ферромагнитые материалы

- •Расчет магнитной цепи при постоянных потоках

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •15 Лекция

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

- •16 Лекция

- •Термины и определения основных понятий

- •Теоретический материал Трансформатор с ферромагнитным сердечником

- •Векторная диаграмма трансформатора

- •Явление феррорезонанса

- •Феррорезонанс напряжений

- •Контрольные вопросы

- •Упражнения и задачи

14 Лекция

Расчет магнитных цепей при постоянных потоках. Основные понятия и соотношения для магнитных цепей. Аналогия уравнений электрических и магнитных цепей. Прямая и обратная задачи расчета магнитной цепи.

Термины и определения основных понятий

Магнитная цепь - совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, электромагнитные процессы, в которых могут быть описаны при помощи понятий магнитодвижущей силы, магнитного потока и разности магнитных потенциалов

Теоретический материал

Магнитные цепи. Основные понятия и определения.

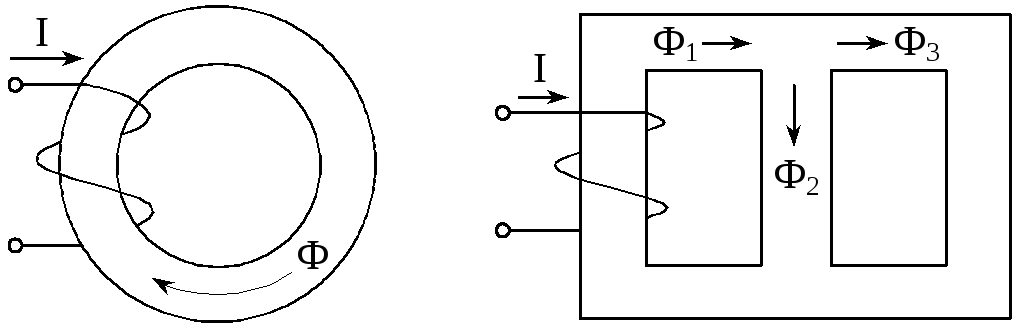

Под магнитной цепью понимают совокупность устройств с ферромагнитными телами, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий о магнитодвижущей силе, магнитном потоке. Состоит из элементов, возбуждающих поле и магнитопровода.

К ним относятся катушки с током и постоянные

магниты, а к 2-м – различные тела и среды

по которым замыкается магнитный поток

(рис.14.1).

ним относятся катушки с током и постоянные

магниты, а к 2-м – различные тела и среды

по которым замыкается магнитный поток

(рис.14.1).

Рис.14.1

В следствии непостоянства μа

ферромагнитных тел магнитные цепи

являются нелинейными.

следствии непостоянства μа

ферромагнитных тел магнитные цепи

являются нелинейными.

Рис.14.2

Магнитные линии замкнуты.

Магнитный поток Ф можно представить как сумму всех магнитных линий, проходящих через заданную поверхность S (рис.14.2).

Т

аблица

формальных аналогий

аблица

формальных аналогий

Рис. 14.3

l1-длина средней линии магнитопровода.

Н1-напряженность магнитного поля в сердечнике (рис. 14.4).

Нв- напряженность магнитного поля в зазоре.

Магнитная цепь во всех сечениях которой магнитный поток Ф одинаков называется неразветвленной (рис.14.3).

Р ис.

14.4

ис.

14.4

Индукция В характеризует силовое действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. В общем случае связь между индукцией и магнитным потоком: Поток вектора В через поверхность S равен магнитному потоку. Если в некоторой области пространства поле однородное (магнитные линии распределены равномерно и расположены перпендикулярно S), то Ф=В*S. Это позволяет говорить о влиянии индукции В как о числе линий магнитного поля, приходящихся на единицу площади .

При расчете магнитных полей вводят вспомогательную величину Н, которая связана с индукцией нелинейной зависимостью.

μ0- магнитная постоянная или магнитная проницаемость вакуума.

μr-относительная магнитная проницаемость.

Зависимость В(t) для ферромагнитных тел не имеет точного аналитического выражения и определяется экспериментально.

Для воздуха (в воздушных зазорах) В(Н) является линейной.

Ф ерромагнитный

материал состоит из микроскопических

намагниченных областей – доменов (с

размерами ~10-3см)

(рис. 14.5)

ерромагнитный

материал состоит из микроскопических

намагниченных областей – доменов (с

размерами ~10-3см)

(рис. 14.5)

Рис. 14.5

Магнитное состояние доменов характеризуется вектором намагниченности J, направление которого зависит от внутренних упругих напряжений и кристаллической структуры ферромагнитного тела.

Результирующая намагниченность тела J, индукция В и напряженность Н связаны соотношением:

У размагниченного вещества при отсутствии

внешнего поля векторы намагниченности

доменов направлены хаотически (рис.

14.6).

размагниченного вещества при отсутствии

внешнего поля векторы намагниченности

доменов направлены хаотически (рис.

14.6).

Рис. 14.6

При появлении внешнего поля происходит:

1.Объемный рост доменов (смещение их границ), направление намагниченности которых совпадает с направлением внешнего поля.

2.Поворот остальных доменов в сторону внешнего поля.

П ри

этом векторы намагниченности отдельных

доменов приобретают в целом упорядоченную

ориентированностьJ=0.

В итоге индукция результирующего поля

оказывается больше, чем индукция внешнего

поля до внесения в него ферромагнитного

тела.

ри

этом векторы намагниченности отдельных

доменов приобретают в целом упорядоченную

ориентированностьJ=0.

В итоге индукция результирующего поля

оказывается больше, чем индукция внешнего

поля до внесения в него ферромагнитного

тела.

Рис. 14.7

При слабых внешних полях зависимость В(Н) близка к линейной. При большой напряженности Н , когда большая часть доменов уже повернулась в сторону внешнего поля, наступает насыщение материала и дальнейший рост Н приводит к незначительному увеличению В.

Индукция при которой достигается полный поворот доменов в сторону внешнего поля называется индукцией насыщения.

Процессы намагничивания вещества (объемный рост доменов их поворот необратим)и поэтому изменение доменной структуры при прямом и обратном изменении внешнего поля идет по разным путям. Условно можно сказать о проявлении внутреннего трения, которое препятствует изменению структуры материала. Поэтому зависимость В(Н) является неоднозначной и имеет вид петли гистерезиса (рис. 14.7).

На предельной петле определяют:

Вr - остаточная индукция.

Нс - коэрцетивная сила.

При постоянных магнитных потоках в расчетах используется усредненная зависимость - основная кривая намагничивания.

μ а=В/Н

– применима только к основной кривой

намагничивания.

а=В/Н

– применима только к основной кривой

намагничивания.

Рис. 14.8

На перемагничивание сердечника расходуется энергия от намагничивания источника (потери).

В общем случае эти потери обусловлены гистерезисом, вихревыми потоками.

Площадь петли гистерезиса показывает потери не единицу объема вещества за один цикл перемагничивания (рис. 14.8). Потери на гистерезис вычисляется по эмпирической формуле (6)

σ –коэффициент, зависящий от типа материала;

f-частота перемагничивания;

Gт-вес сердечника.

Если по условию какого-либо устройства его магнитопровод должен многократно перемагничиваться (сердечник трансформатора), то он должен иметь узкую петлю гистерезиса с целью уменьшения потерь на гистерезис (рис. 14.9).

Рис. 14.9

Потери на вихревые токи, приводящие к нагреву сердечника вычисляются по эмпирической формуле: σв.т.-коэффициент, зависящий от толщины сердечника.

Для устранения потерь на вихревые токи магнитопровод изготавливают из тонких, изолированных пластин. Благодаря этому увеличивается длина пути для внутренних токов, а следовательно и сопротивление для них. Также вводят специальные примеси для увеличения ρ.