- •Типы слойчатости

- •1. Параллельная слоистость (слойчатость)

- •4. Линзовидная слоистость

- •Виды слоистости

- •Знаки ряби

- •Следы животных

- •Взаимоотношения слоистых толщ.

- •Формирование осадочных толщ

- •Условия формирования мощностей отложений (на примере Донбасса).

- •Накопление галогенных толщ

- •Признаки горизонтального залегания

- •При горизонтальном залегании слоев слоевые границы на геологической карте будут грубо параллельно горизонталям рельефа, в частном случае совпадая с ними.

- •Построение разрезов

- •Наклонное залегание слоев

- •При наклонной поверхности рельефа:

- •Построение выхода пласта на поверхность по элементам залегания с помощью заложения

- •Пластовые треугольники

- •Построение разрезов наклонно залегающих слоев

- •Нормальное и опрокинутое залегание

- •2. Подразделение складок на два основных типа.

- •Элементы складок

- •5. Классификация в плане по соотношению длины и ширины.

- •Флексуры

- •Ряды складок

- •Типы складчатости

- •Механизм образования изгибов слоев

- •Анализ складок на карте

- •Методика построения структурных карт

- •Соотношение между породами слоистой толщи

- •Параллельное несогласие

- •Строение поверхностей несогласий

- •Критерии установления стратиграфических несогласий

- •Несогласия, связанные с разрывной тектоникой

- •Изображение геологических границ на картах

- •Понятие о структурных этажах, подэтажах, структурно-фациальных зонах

- •Групповые сбросы и взбросы

- •Сбросо-сдвиги и взбросо-сдвиги

- •Образование сдвигов

- •Раздвиги

- •Надвиги

- •Образование покровов

- •Глубинные разломы

- •Строение сместителей

- •180 М. Истинная - 150 м,

- •Покровы пирокластического материала

- •Туфолаво-игнимбритовые покровы и потоки

- •Связь размещения вулканов с тектонической обстановкой

- •Формы залегания интрузивных пород

- •Контактовые ореолы

- •Определение возраста интрузивов

- •Метаморфизм и метаморфические породы

- •Фации метаморфизма

- •Типы метаморфических комплексов и основные разновидности метаморфических пород

- •Метаморфиты

- •Динамометаморфические породы

- •Мигматиты

- •Метасоматиты

- •Морфология тел метаморфических пород и формы залегания

- •Текстуры и структурные элементы метаморфических пород

- •Линейность

- •Будинаж-структуры

Лекция 1

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЛИСТЫХ ТОЛЩ

Структурная геология - раздел геотектоники. Изучает структурные формы, их морфологию, закономерности размещения и пространственные соотношения в ЗК, а также деформационные процессы, которые привели к этим соотношениям. Структурные формы - тела различной формы и размера, образованные ГП (слои, складки, трещины, разрывные нарушения, тела магматического происхождения, седиментационные и гравитационные структуры и т. д.) Т.е. предметом изучения структурной геологии являются структурные формы.

Выделяют первичные структурные формы, образовавшиеся одновременно с формированием пород (в процессе кристаллизации или литификации), под действием только силы тяжести и вторичные или нарушенные, возникшие в результате деформаций первичных структурных форм, под действием различных внешних или внутренних сил.

Деформации, приводящие к нарушению первичных форм, разделяются на тектонические и нетектонические. Тектонические - охватывают обширные участки земной коры, глубоко проникают в земную кору и подчиняются пространственным и временным закономерностям развития крупных тектонических структурой. Нетектонические - связанные с локальными причинами (сползание осадков по склонам, изменение объемов в процессе усыхания, гидротация, дегидротация, движения покровных ледников и т.д.) Например: складки, образованные при переходе ангидрита в гипс, в результате увеличения объема.

Основное внимание структурная геология уделяет изучению вторичных структурных форм, возникших под воздействием тектонических деформаций.

Структурная геология может быть условно разделена на:

- морфологическую

- динамическую

Морфологическая - изучает внешний облик, создает морфологическую классификацию структурных форм (складки - линейные, куполовидные; прямые и косые и т.д.) с учетом механизма образования этих форм.

Динамическая - изучает в каком направлении, и к каким поверхностям были приложены силы растяжения, сжатия, сдвига, вызвавшие образование вторичных форм (например: складки могут образоваться в результате продольного изгиба и поперечного изгиба). Вопросами происхождения этих сил - занимается геотектоника.

Значение структурной геологии очень велико. Без правильного понимания строения структурных форм не возможна геологическая съемка и создание грамотных (точных, полных) геологических карт

Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, потому что формы залегания ГП коренным образом влияют на размещение в ЗК полезных ископаемых. Например: нефть и природный газ -в сводах антиклиналей; рудные тела - в трещинах земной коры.

Знание форм залегания г.п. имеет большое значение для решения вопросов гидрогеологических и инженерно-геологических (для определения условий строительства).

Изучение структурных форм - первая стадия для воссоздания истории развития данного участка земной коры, тектонических движений, которые происходили в его пределах.

Структурная геология пользуется данными многих отраслей геологических знаний и в свою очередь предоставляет фактический материал другим наукам. Она связана, прежде всего, со стратиграфией, петрографией, исторической геологией, геоморфологией, учением о МПИ.

Элементарной стратиграфической или литологической частью осадочной оболочки Земли является слой. Под слоем понимают плоское однородное тело, сложенное той или иной горной породой и ограниченное двумя более или менее параллельными поверхностями. Нижняя из них называется подошвой, верхняя -кровлей. Слой имеет значительную площадь распространения. В геологии очень часто понятия слой и пласт отождествляют. Однако пласт, как правило, более сложное геологическое тело, чем слой (может содержать несколько слоев, может слагаться разновозрастными образованиями) Обычно пластом называют слой полезного ископаемого (уголь, каменная соль, гематит и т. д.)

Толщина слоя или его мощность азмеряется по кратчайшему расстоянию (перпендикуляру) от подошвы к кровле. Это истинная мощность. Любое другое расстояние - видимая мощность. Горизонтальная, вертикальная, неполная мощность.

Слоистость - это естественное сочетание различных слоев. Слой в слоистой толще отделяется от выше- и нижележащих слоев поверхностями напластования или наслоения, т.е. верхняя граница наслоения - кровля, нижняя - подошва.

Переход одного слоя в другой может быть как резким, так и постепенным, незаметным. В этом случае граница между слоями проводится условно, по поверхности, на которой происходит смена одного преобладающего состава другим; пример: конгломераты, галечники

1. Слоистость одно из характерных и важных свойств осадочных горных пород. На слоистости основано изучение вопросов литологии, стратиграфии, гидрогеологии, инженерной геологии, геологии пластовых МПИ.

2. Слоистость позволяет сопоставлять стратиграфические разрезы, определять направление и амплитуду вертикальных тектонических движений.

3. Слоистость позволяет прослеживать рудные залежи, скопления нефти, воды.

4. Слоистостью характеризуются складчатые структуры земной коры.

5. Знание слоистости является важнейшим условием при эксплуатации пластовых месторождений

При детальном рассмотрении разреза слоя можно подметить внутри него слоистость меньшего масштаба, образованную крайне тонкими прослоями толщиной в несколько мм. В отличие от собственно слоев они называются слойками.

Слойки - микроэлементы слоистости осадочных толщ (слоя), расположенные самым различным образом по отношению к границам слоя. Мощность слойков измеряется долями мм, миллиметрами, сантиметрами, до десятков сантиметров. Слойки отражают ритмичность осадконакопления (месяцы, недели, дни) (по Ботвинкиной).

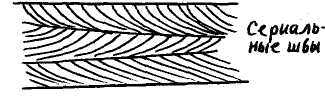

Слойки, сходные по форме, строению, имеющие одинаковое залегание, объединяются в серии слойков. Границы между сериями слойков называются сериальными швами.

Различное сочетание слойков и их серий внутри слоя создает текстуру осадочной породы. Она образуется в процессе седиментации (образование осадка путем перехода из подвижного или взвешенного состояния в неподвижный осадок)

Основные факторы, создающие слойчатость осадков:

1. Сортировка осадка при его выпадении (частиц из механической взвеси, кристаллов из растворов, свертывающихся коллоидов, органических остатков). Пример: пока поток водный или воздушный несущий материал, имеет небольшую скорость, он способен переносить лишь мелкие частицы, которые, оседая, образуют тонкозернистые слои. При увеличении скорости - вес и размеры частиц возрастают, отложения становятся более грубыми.

2. Перераспределение выпавшего на дно осадка под действием волнения и придонных течений. В результате - образуется волновая рябь, косая и волнистая слоистость.

3. Изменение составных частей при диагенезе (разложение органической части осадка, усадка, минеральные новообразования -(пирит))

4. Развитие и рост колоний живых организмов на дне.

Слойчатость обломочных осадков обусловлена физико-химическими

факторами седиментации (течение, волнение, ветер)

Слойчатость хемогенных осадков обусловлена характером химических процессов выпадения осадка из раствора.

Слойчатость органогенных - образом жизни организмов и также как для обломочных - механическим распределением.

Причины, вызывающие слоистость:

1. Сезонные изменения. Проявляются в континентальных бассейнах и в тех участках моря, где осадки образуются за счет приноса реками. Например: отложения половодий; ленточные глины, отлагающиеся в бассейнах, связанных с областями оледенений (летом, в период таяния льда отлагаются более толстые прослои грубозернистого осадка; зимой таяние прекращается, отлагаются тонкие прослои глины. Эти отложения имеют хар-ный полосчатый вид - ленточные глины).

2. Изменение погоды вызывает значительные и внезапные изменения в процессе накопления осадков. Для прибрежных морских отложений (до 200 м) большое значение имеют штормы и ураганы. На суше - песчаные бури, переносящие и отлагающие огромные массы песка и пыли. Значительное влияние оказывают дождливые периоды. После дождей горные реки переносят громадное количество галек, песка, ила и вызывают резкое изменение характера осадков и слоистости.

3. Изменение скорости и положения течений также оказывают влияние на характер осадков и вызывают их слоистость.

5. Климатические изменения влияют на кол-во состав и окраску отложений.

6. Колебания уровня моря

7. Отложение коллоидного материала. Изменение может вызываться температурными и химическими изменениями. Влияют, главным образом в горько-соленых бассейнах, вызывая осаждение различных солей: гипс, галит, сильвин, карналит.

8. Рост организмов. Например: массовая внезапная гибель животных и растений.

Типы слойчатости

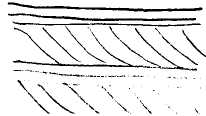

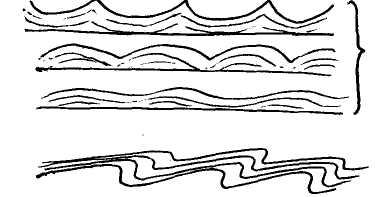

По Л.Н.Ботвинкиной, выделяется три типа слойчатости, по отношению слойков и их серий к плоскости наслоения (напластования):

|

|

- горизонтальная (параллельная). Слойки прямолинейны и параллельны плоскости напластования. |

- волнистая. Слойки волнистые, но расположены в общем параллельно плоскости напластования |

|

|

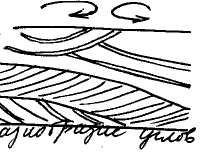

- косая. Чередование слойков прямолинейной или криволинейной формы, располагающихся под различными углами к поверхности напластования. |

- линзовидная при изменчивом режиме седиментации. |

В принципе в одном слое могут наблюдаться несколько типов слойчатости

|

|

1. Параллельная слоистость (слойчатость)

Параллельная (горизонтальная) слоистость - чередование слойков, параллельных плоскости напластования. Поверхности наслоения близки к плоскостям. Среда в период осадконакопления была относительно неподвижна (озерные, морские бассейны ниже уровня действия волн). На характер серий слойков при параллельной слоистости влияют сезонные изменения (летом - слойки более грубозернистого состава, зимой - более тонкозернистые).

Слойки в слое могут группироваться в повторяющиеся пачки (например, серия слойков в 1-2 мм сменяется серией в 5-7 мм. Повторяющиеся серии содержащие сходно чередующиеся слойки различного состава образуют ритмы (флишевые отложения). Параллельная слоистость может быть прерывистой (серии одних слойков заменяются по простиранию серией других).

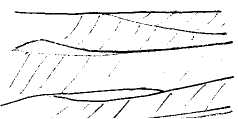

2. Волнистая слоистость

Характеризуется криволинейной формой слойков, в разрезе дающих рисунок волн. Образуется при приливно-отливных течениях, волнениях мелководного моря.

Характер волнистой слоистости

Сложная

(асимметричная) волнистая слоистость

Сложная

(асимметричная) волнистая слоистость

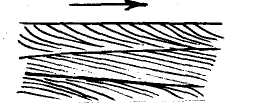

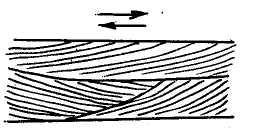

3. Косая слоистость

При косой слоистости наблюдаются серии слойков, наклоненных к общей плоскости напластования. Внутри слоя серии слойков могут быть наклонены под различными углами к общей поверхности напластования.

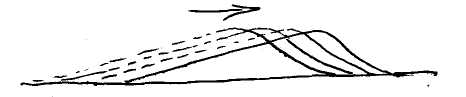

Косая слоистость образуется, когда выпавший осадок водными или воздушными течениями перемещается волочением (барханы, дюны, вал осадка на дне водоема). На остатки одного вала наползает другой, образуется серии косослоистых слойков.

Поверхности слойков могут быть параллельны, выпуклы, вогнуты, изогнуты S-образно.

![]()

Разновидностей косой слоистости множество (стрелки на рисунках - направление движения среды):

|

|

|

а) речная - общий наклон слойков в сторону движения воды

|

б) морская крупные размеры, небольшой наклон слойков в разные стороны, под небольшими углами

|

в) эоловая - неправильная направлена в разные стороны, изменчивая мощность. Общая картина неправильная, запутанная, разнообразие углов.

|

Континентальные осадки имеют, в основном, волнистую или косую слоистость.

4. Линзовидная слоистость

Наблюдается частое полное выклинивание слоя (слойков), что приводит к его разобщению на отдельные линзы. Характерно для быстрого и изменчивого движения водной или воздушной среды (речные притоки, зона прилива-отлива). Нередко линзовидная слоистость наблюдается при размыве ранее образовавшихся слоев.