- •Вопрос №1 (Базовые физико-технические параметры горных пород, свойства характеризуемые ими)

- •Вопрос №2 (Виды акустических волн, условия и соотношение скоростей их распространения в горных породах)

- •Вопрос №3 (Влияние внешних полей на тепловые и электромагнитные свойства пород)

- •Вопрос №4 (Влияние внутренних и внешних факторов на контактную прочность горных пород)

- •Вопрос №5 (Влияние минерального состава и строения пород на их физические свойства)

- •Вопрос №6 (Влияние минерального состава и структурно-текстурных элементов строения горных пород на их прочностные свойства)

- •Вопрос №7 (Влияние строения и плотности горных пород на их теплопроводность и температуропроводность)

- •Вопрос №8 (Воздействие внешних физических полей на механические свойства пород)

- •Вопрос №9 (Воздействие теплового поля)

- •Вопрос №10 (Воздействие упругих колебаний)

- •Вопрос №11 (Горные породы, понятие и потенциальная зона их залегания)

- •Вопрос №12 (Графический метод построения паспорта прочности гп по теории Мора)

- •Вопрос №13 (Группа параметров физических процессов в горных породах, оценивающая обратимые изменения количества энергии или вещества внутри породы.)

- •Вопрос №14 (Группы горно-технологических параметров пород, выделяемые по принципу принадлежности к определенным процессам технологического воздействия)

- •Вопрос №15 (Использование физических свойств пород для контроля качества ископаемых углей)

- •Вопрос №16 (Использование физических свойств пород для обеспечения контроля за режимом работы проходческих и добычных комбайнов)

- •Вопрос №17 (Использование физических свойств пород для обеспечения контроля за упрочнением горных пород)

- •Вопрос №18 (Использование физических свойств пород для обеспечения контроля за напряженным состоянием в массива горных пород)

- •Вопрос №19 (Использование физических свойств пород для обнаружения неоднородных включений и опасных зон в массиве горных пород)

- •Вопрос №20 (Классификация горных пород по магнитным свойствам)

- •Вопрос №22 (Классификация упругих волн по частоте колебания)

- •Вопрос №23 (Коэффициент крепости по м.М. Протодьяконову (старшему))

- •Вопрос №24 (Коэффициент линейного теплового расширения)

- •Вопрос №25 (Коэффициент теплопроводности) Вопрос №26 (Масштабный эффект при исследовании отличия физических свойств образца от гп в массиве)

- •Вопрос №27 (Методика определения магнитных св-тв образцов гп , принципиальная схема измерения прибора имв-2)

- •Вопрос №28 (Методы исследования физических св-тв гп в массиве)

- •Вопрос №29 (Методы определения крепости горных пород)

- •Вопрос №30 (Методы определения твердости горных пород)

- •Вопрос №31 (Механическое разрушение ,дробление и перемещение горных пород) Вопрос №32 (Модуль продольной упругости(модуль Юнга) породы ,понятие, количественная оценка)

- •Вопрос №33 (Нормальные и касательные напряжения в породах, графический метод определения их количественной оценки по теории Мора)

- •Вопрос №34 (Обобщенные горно-технологические параметры пород: крепость, хрупкость и пластичнось, твердость, вязкость, дробимость, абразивность, взрываемость)

- •Вопрос №35 (Одноосное, плоское и объемное напряженное состояние горных пород, условия возникновения, схема и аналитическое выражение)

- •Вопрос №36 (Основные виды пределов прочности гп, условия и схемы их проявления, методы определения)

- •Вопрос №37 (Основные параметры, характеризующие структуру горных пород)

- •Вопрос №38 (Основные параметры, характеризующие текстуру горных пород)

- •Вопрос №39 (Основные процессы образования осадочных пород)

- •Вопрос №40 (Особенности строения и состава горных пород в массиве)

- •Вопрос №41 (Относительные линейные деформации гп, условия возникновения, условия возникновения, схема и аналитическое выражение)

- •Вопрос №42 (Пластические свойства пород)

- •Вопрос №43 (Плотностные свойства минералов и горных пород, методы определения их количественной оценки)

- •Вопрос №44 (Процессы подготовки массива пород к выемке: осушение, разупрочнение, упрочнение, выщелачивание)

- •Вопрос №46 (Различные виды электрической поляризации горных пород, понятия, условия проявления, схемы)

- •Вопрос №47 (Распространение электромагнитных волн в массиве горной породы)

- •Вопрос №48 (реологические свойства горных пород)

- •Вопрос №49 (Скважинная добыча пи)

- •Вопрос №50 (Скорость распространения продольных упругих волн в неограниченной абсолютно упругой изотропной среде, условия их распространения в горных породах, количественная оценка)

- •Вопрос №51 (Слоистость горных пород, понятие, методы количественной оценки)

- •Вопрос №52 (Состав цементирующих материалов при образовании горных пород, основные типы цементов)

- •Вопрос №53 (Температуропроводность пород, понятие)

- •Вопрос №54 (Теплопроводность горных пород, понятие, аналитическое выражение количественной оценки)

- •Вопрос №55 (термические напряжения в горных породах)

- •Вопрос №56 (термические способы бурения горных пород)

- •Вопрос №57 (Трещиноватость горных пород, система трещин, понятие, методы количественной оценки)

- •Вопрос №58 (Удельная теплоёмкость горной породы, понятие, способ определения количественная оценка)

- •Вопрос №59 (Удельная электрическая проводимость горных пород, понятие, условия проявления, количественная оценка)

- •Вопрос №60 (Удельное волновое сопротивление при распространении упругой волны в горных породах)

- •Вопрос №61 (Удельное электрическое сопротивление горных пород, понятие, условия проявления, количественная оценка)

- •Вопрос №62 (Упругие и пластические деформации горных пород условия возникновения, типичные графики их связи с напряжениями)

- •Вопрос №63 (Упругие свойства пород, понятие, основные количественные оценки)

- •Вопрос №66 (Физическое состояние горных пород в массиве)

- •Вопрос №67 (Характеристика горно-технологических параметров горных пород)

- •Вопрос №68 (Электрические и магнитные методы, применяемые для определения нарушенности массива горных пород)

Вопрос №30 (Методы определения твердости горных пород)

Твердость горных пород определяет сопротивляемость пород внедрению в них острого инструмента, то есть разрушению при точечном (контактном) разрушении.

В зависимости от того, вдавливается ли инструмент в породу при постепенно увеличивающейся нагрузке или ударе, различают статическую Нст или динамическую Нд твердость, причем они не равны.

Для большинства горных пород применяется метод определения статической твердости рш ,основанный на хрупком выколе лунки в шлифованной поверхности породы под действием приложенной к специальному штампу нагрузки(метод Л.А. Шрейнера)

Так называемый метод контактной прочности, разработанный Л.И. Бароном и Л.Б. Глатманом ,является более простым вариантом метода Л.А.Шрейнера. По этому методу производится вдавливанием цилиндрического штампа с плоским основанием и диаметром 2-3 мм в нешлифованную поверхность образца. Контактная прочность образца определяется по величине нагрузки в момент хрупкого разрушения(выкола лунки под штампом),отнесенной к площади штампа.

Связь между рк и рш приблизительно равна: рш =(2,5-3,0) рк

Статическая твердость может быть определена методом Шора. Его сущность заключается в том, что на поверхность испытуемой породы с определенной высоты сбрасывается боёк со сферическим алмазным наконечником. За показатель твердости принимается высота откоса бойка.

Вопрос №31 (Механическое разрушение ,дробление и перемещение горных пород) Вопрос №32 (Модуль продольной упругости(модуль Юнга) породы ,понятие, количественная оценка)

Модуль продольной упругости соответствует основным видам напряжений и деформаций, и поэтому считаются основными характеристиками упругости пород,они связаны с коэффициентом Пуассона следующей зависимостью:

G=E/2(1+ ),

где G

– модуль сдвига, Е-модуль Юнга,

-коэф

Пуассона.

),

где G

– модуль сдвига, Е-модуль Юнга,

-коэф

Пуассона.

В случае равномерного трехосного сжатия, порода в пределах зоны упругости наблюдается прямая зависимость между давлением (Рб ) и относительным изменением объема породы:

Рб =к*дельтаV/V, где V- исходный объем образца, дельта V-изменение объема пород под нагрузкой, к-коэф пропорциональности(модуль объемного сжатия):

к=Е/3(1-2 )

Модули упругости сдвига и объемного сжатия выражаются в Паскалях.

Наиболее

вероятное значение модуля Юнга(103

-105

МПА) -величина

безразмерная,значение которой находится

в пределах(0-0,5),для гп(0,2-0,4)

-величина

безразмерная,значение которой находится

в пределах(0-0,5),для гп(0,2-0,4)

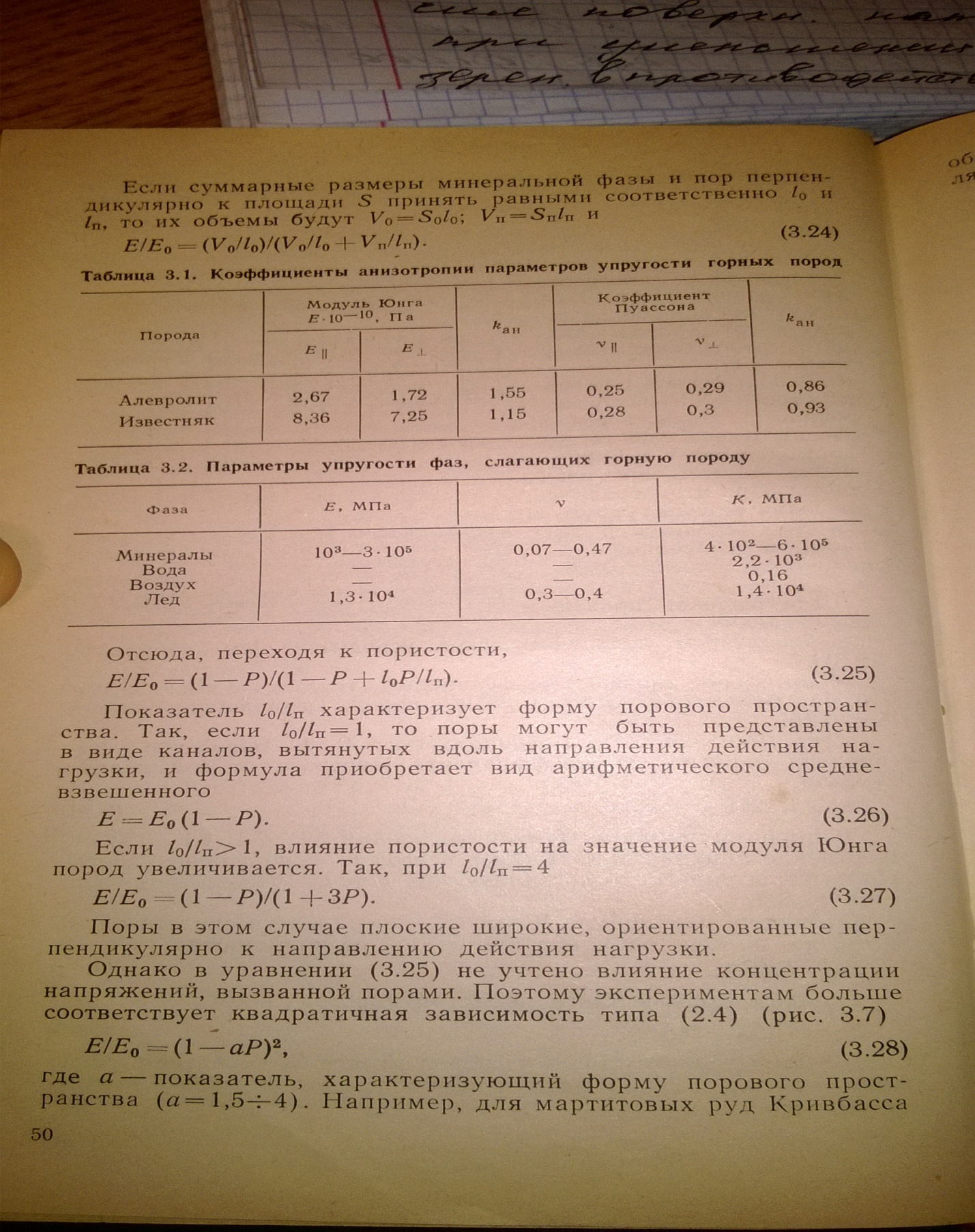

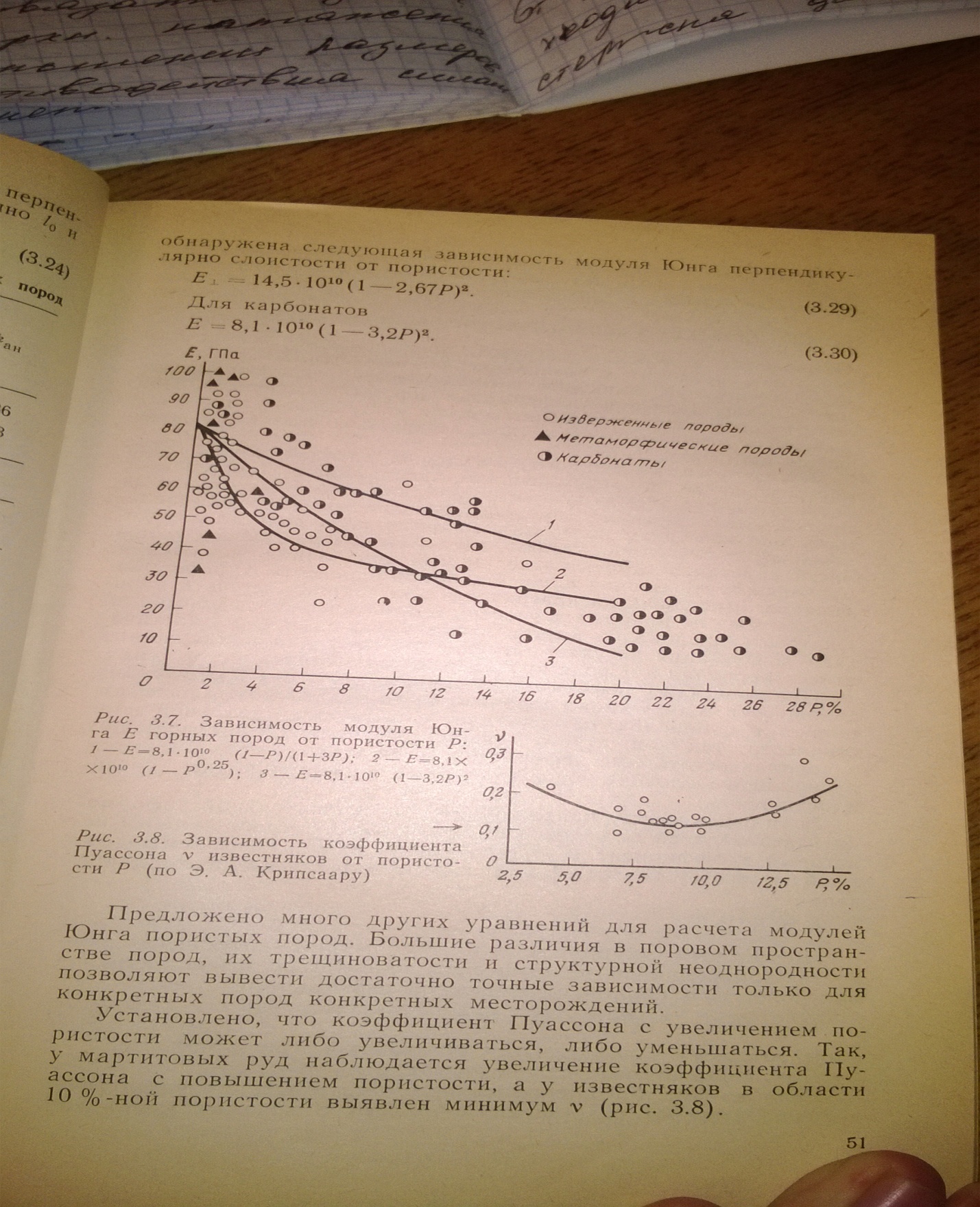

В слоистых породах наблюдаются различные значения модулей упругости параллельным и перпендикулярным слоям. При сдавливании образца силой F перпендикулярно слоям общая его деформация складывается из полной деформации всех слоев, при сдавливании образцов вдоль слоев –деформация всех слоев одинакова, а напряжение суммируется по всей площади. Таким образом величина модуля Юнга не нарушенных слоистых пород вдоль слоев больше чем перпендикулярных к ним.

Модуль

Юнга Е0

минеральног

скелета одной и той же породы одинаков

при любой ее пористости: Е0

=F/(S0 )

)

Средний модуль Юнга пористой породы: Е=F/[(S0+Sп) ], где F- сила действующая на образец; S0 и Sп –соответственно площади минеральной фазы и порового пространства в излучаемой плоскости.