- •2. Общие понятия о биодоступности.

- •3. Проникновение лс в кровеносное русло.

- •4. Виды биодоступности и параметры ее характеризующие.

- •7. Использованная литература.

- •5. Методы выявления биологической доступности.

- •Учебно-исследовательская работа по дисциплине «Клиническая фармакология» на тему Реферат: Биодоступность лекарств и факторы ее определяющие

- •6. Заключение.

- •1.Введение.

- •Содержание.

- •2. Общие понятия о биодоступности.

2. Общие понятия о биодоступности.

Биодоступность отражает количество неизмененного ДВ, достигающего системного кровотока (степень всасывания) относительно исходной дозы лекарственного средства. Определяют путем сравнительного изучения динамики концентраций ЛВ в плазме крови и(или) в моче после приема исследуемой и стандартной лекарственной формы.

При внутривенном введении биодоступность различных ЛВ оказывается максимальной, т.е. равной 100%. При любых других путях введения она никогда не достигает максимума, поскольку полнота и скорость всасывания зависят от многих факторов биологического и фармацевтического характера.

К биологическим факторам относят индивидуальные особенности организма больного (пол, возраст, масса тела), состояние систем всасывания (в зависимости от места введения), особенности распределения, биотрансформации и экскреции ЛВ.

Из фармацевтических факторов основное значение имеют химические и физико-химические свойства ЛВ, лекарственная форма, в которой оно назначается, природа используемых для изготовления лекарственной формы вспомогательных веществ, особенности технологии производства лекарственной формы и др.

Поступление ЛВ в системный кровоток происходит путем освобождения его из лекарственной формы и последующего всасывания через биологические мембраны. Высвобождение ЛВ определяется скоростью дезинтеграции лекарственной формы и временем растворения вещества в биологических жидкостях.

Как правило, между скоростью растворения ЛВ в биологических жидкостях и его биодоступностью имеется линейная зависимость. Наиболее объективные данные дает метод прямого измерения концентраций лекарственного вещества в плазме крови и(или) в моче. Например, абсолютную биодоступность можно определить, сравнивая концентрации какого-либо ЛВ в плазме после внутривенного введения его раствора и после введения другим путем. Биодоступность можно также определить, сопоставляя концентрации ЛВ, вводимого одним и тем же путем в разных лекарственных формах, одна из которых является эталонной.

Оценка биодоступности является одним из важных этапов в процессе разработки и при внедрении новых ЛС и препаратов.

На биодоступность ЛС влияют следующие факторы:

- путь введения препарата (энтеральный, парентеральный);

- особенности организма больного;

- биофармацевтические факторы (структура ЛВ, состав лекарственной формы, особенности технологии производства).

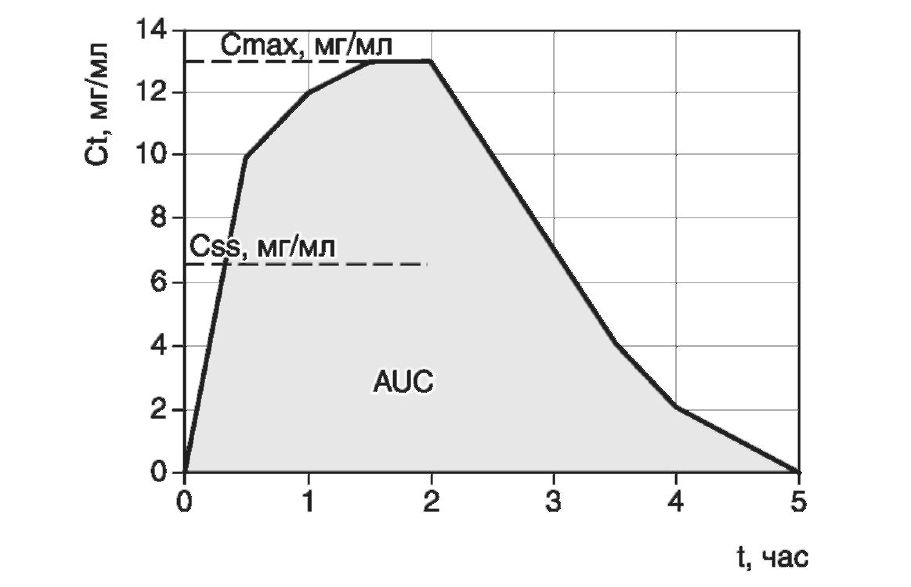

Динамика изменения концентрации любого ЛВ характеризуется примерно одинаковой зависимостью (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Динамика концентрации лекарственного вещества в сыворотке крови

3. Проникновение лс в кровеносное русло.

Организм человека является совершенным устройством, позволяющим защитить себя от повреждения чужеродными веществами. Природа предусмотрела 3 барьера, ограничивающих поступление химических веществ:

1. Селективная проницаемость стенок желудочно-кишечного тракта.

2. Разрушение чужеродных молекул гепатоцитами печени.

3. Селективная проницаемость гистогематической системы.

Первый барьер всасывания вещества - кишечник.

ЛС при пероральном приеме сначала поступает в желудок, где находится в течение около 1 ч в среде желудочного сока при рН около 2-3. Это приводит к разрушению кислотонеустойчивых лекарственных средств. Затем вещества попадают в кишечник.

Второй защитный барьер прохождения лекарственного средства – печень.

Печень - это самый большой внутренний орган, выполняющий в организме жизненно важные функции. Печень участвует в метаболизме всех питательных веществ, пищеварении, синтезе и резервировании ряда необходимых организму веществ, расщеплении, детоксикации и экскреции ненужных или вредных для организма субстанций, кроветворении и осуществлении ряда других функций. На поверхности мембраны гепатоцита имеется множество микроворсинок. Здесь происходит фильтрация и очистка крови от неблагоприятных факторов и лекарственных веществ, которые выводятся в состав желчи. Именно ферментные системы гепатоцита разрушают и выводят из крови большинство лекарственных веществ.

Прохождение веществ через печень сопровождается многочисленными биохимическими реакциями. Оставшиеся вещества поступают в нижнюю полую вену, затем в правое предсердие и, как следствие, в системный кровоток. Если ЛС снова попадает в печень, то происходит дополнительное его разрушение.

Остаток ЛВ поступает в кровеносные сосуды (системный кровоток).

Попадая в системный кровоток, ЛС начинает распределяться по различным органам и тканям организма. Естественно, что в его распределении в организме бoльшoе значение имeeт интенсивность кровоснабжения органов и тканей.

При поступлении в кровяное русло ЛС прежде всего достигают богато васкуляризованные (хорошо кровоснабжаемых) органы - сердце, мозг, легкие, печень, почки, а затем уже происходит их перераспределение по так называемой вoднoй фазе организма, в том числе и по тканям с относительно замедленным кровотоком - скелетной мускулатуре, подкожной клетчатке, костной ткани и т.д.

В дальнейшем распределение лекарственных средств в организме обусловлено, с oднoй стороны, их липофильностью (способностью растворяться в жирах), а с другой стороны, сродством тех или иных лекарственных средств к определенным тканям и(или) органам. Однако действие ЛВ на тот или иной орган или ткань определяется главным образом не его концентрацией, а чувствительностью к ним этих образований. Сродство ЛВ к биологическим субстратам и определяет специфичность их действия.

Доказано, что подавляющее большинство ЛС распределяется в организме неравномерно. Это во многом обусловлено тем, что для того чтобы достичь клеток-мишеней, ЛС должно покинуть сосудистое русло, преодолев гистогематический барьер (от греч. histos - ткань, haima - кровь), т.е. барьер между кровью и клеткамимишенями.

В настоящее время выделяют несколько гистогематических барьеров - собственно гистогематический барьер - барьер между кровью и внеклеточной жидкостью; гематоэнцефалический барьер - барьер между кровью и тканями мозга; плацентарный барьер - барьер между кровью матери и организмом плода; офтальмический барьер - барьер между кровью и тканями и жидкостями глаза и т.д.