- •Лекция для студентов Института Экономики, Управления и Права факультета дополнительного образования по теме:

- •«Профилактика и коррекция различных видов дисграфий»

- •5. Оптическая дисграфия.

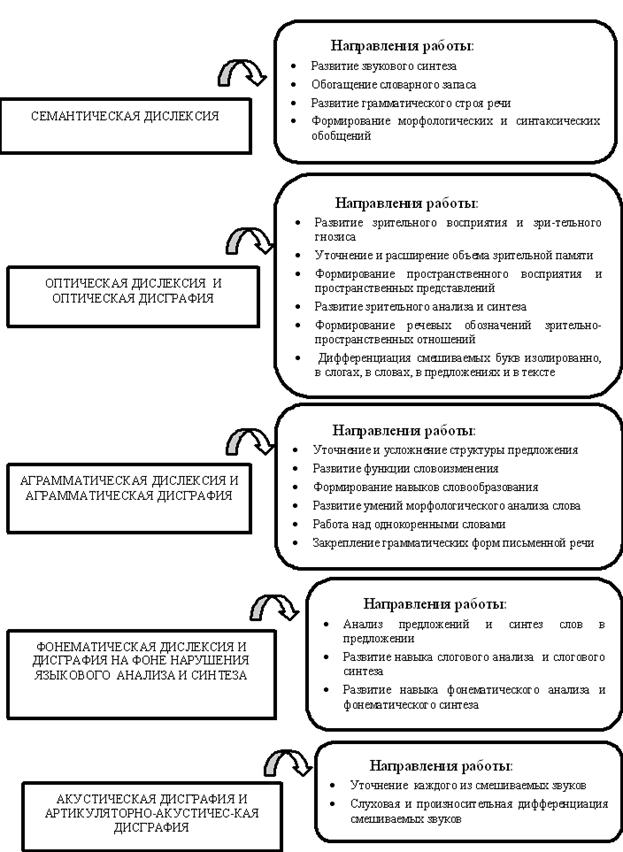

- •Виды работ по устранению различных видов дисграфий»

- •Коррекция аграмматической дисграфии.

- •Коррекция акустической и артикуляторно-акустической дисграфии

- •Интернет – источники:

Лекция для студентов Института Экономики, Управления и Права факультета дополнительного образования по теме:

«Профилактика и коррекция различных видов дисграфий»

Лекция составлена и проведена учителем-логопедом II кв.категории Цивильской Е.А.

Мы уже говорили о том, что дислексия применяется, как общий термин для описания различных проблем в обучении. Обратимся к одной из граней дислексии, а именно к дисграфии или к проблемам в обучении правописанию. Дисграфия (dysgraphia "dys"- сложность + греч. "graphō" писать, изображать) — это неспособность (затруднение) овладеть письмом и чтением при нормальном развитии интеллекта.

В большинстве случаев дислексия и дисграфия наблюдаются у людей одновременно, хотя у некоторых они могут встречаться и по отдельности.

Е.Р.Левина выделяет 5 видов дисграфий:

1. Артикуляторно-акустическая форма дисграфии.

Суть ее состоит в следующем: Ребенок, имеющий нарушение звукопроизношения, опираясь на свое неправильное произношение, фиксирует его на письме. Иными словами, пишет так, как произносит. Значит, до тех пор, пока не будет исправлено звукопроизношение, заниматься коррекцией письма с опорой на проговаривание нельзя.

2. Акустическая форма дисграфии.

Эта форма дисграфии проявляется в заменах букв, соответствующих, фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. На письме чаще всего смешиваются буквы, обозначающие звонкие — глухие (Б-П; В-Ф; Д-Т; Ж-Ш и т.д.), свистящие — шипящие (С-Ш; З-Ж и т.д.), аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (Ч-Щ; Ч-ТЬ; Ц-Т; Ц-С и т.д.). Также проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме: «писмо», «лубит», «больит» и т.д.

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

Это наиболее часто встречающаяся форма дисграфии у детей, страдающих нарушениями письменной речи. Для нее наиболее характерны следующие ошибки:

• пропуски букв и слогов; • перестановка букв и (или) слогов; • недописывание слов; • написание лишних букв в слове (бывает, когда ребенок, проговаривая при письме, очень долго «поет звук»; • повторение букв и (или) слогов; • контоминация — в одном слове слоги разных слов; • слитное написание предлогов, раздельное написание приставок («настоле», «на ступила»).

4. Аграмматическая дисграфия.

Связана с недоразвитием грамматического строя речи. Ребенок пишет аграмматично, т.е. как бы вопреки правилам грамматики («красивый сумка», «веселые день»). Аграмматизмы на письме отмечаются на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. Аграмматическая дисграфия обычно проявляется с 3-го класса, когда школьник, уже овладевший грамотой, «вплотную» приступает к изучению грамматических правил. И здесь вдруг обнаруживается, что он никак не может овладеть правилами изменения слов по падежам, числам, родам. Это выражается в неправильном написании окончаний слов, в неумении согласовать слова между собой.

5. Оптическая дисграфия.

В основе оптической дисграфии лежит недостаточная сформированность зрительно-пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза. Все буквы русского алфавита состоят из набора одних и тех же элементов («палочки», «овалы») и нескольких «специфичных» элементов. Одинаковые элементы по-разному комбинируясь в пространстве, и образуют различные буквенные знаки: и, ш, ц, щ; б, в, д, у… Если ребенок не улавливает тонких различий между буквами, то это непременно приведет к трудностям усвоения начертания букв и к неправильному изображению их на письме.

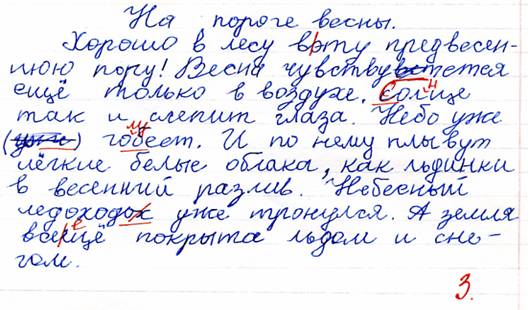

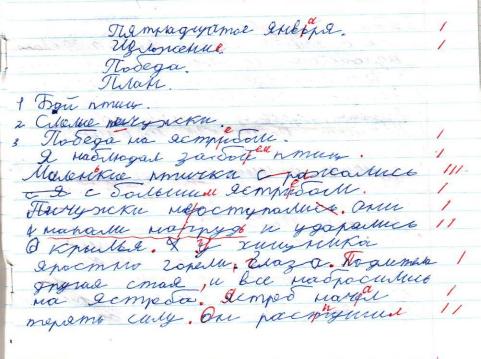

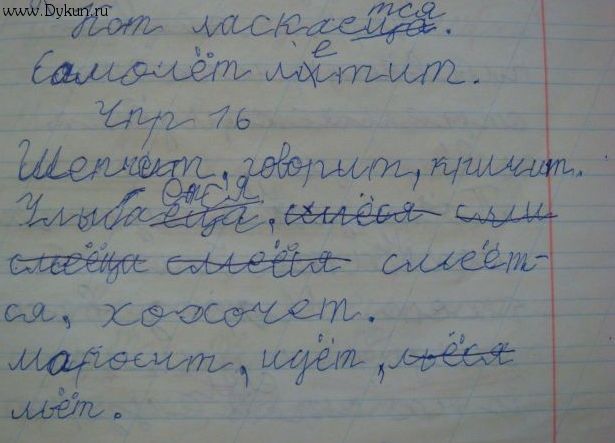

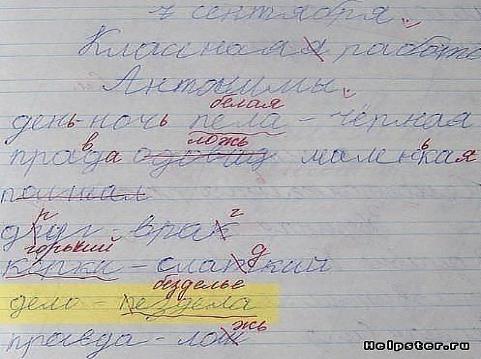

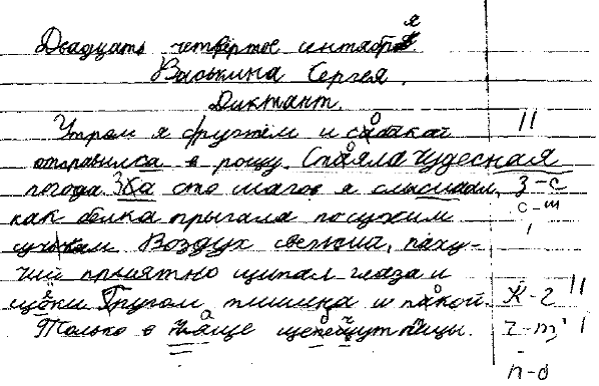

Виды письменных работ учащихся с комплексом стойких специфических ошибок.

Дисграфия возникает вследствие недоразвития или отставания в развитии ВПФ (высших психических функций).

Оптическая дисграфия возникает при недоразвитии зрительного гнозиса (восприятия), несформированности зрительно-пространственных представлений, недостаточно крепкой зрительной памяти, зрительного анализа и синтеза.

Дисграфия на почве недоразвития языкового анализа и синтеза. У ребенка нарушены различные виды анализа и синтеза - фонематический (на уровне звуков, не слышит заданный звук в слове, не может определить его месторасположение, не может сказать все звуки в слове по порядку, не может составить слово из звуков и букв), слоговой (на уровне слогов), анализ и синтез слов в предложении ( составить из слов предложение, назвать какое-либо по счету слово)…

Акустико-артикуляционная дисграфия – нарушение звуко-произносительной стороны речи. Неверное произнесение звуков переходит в ошибки на письме (шапка-«сапка», Роман- «Ломан»).

Акустическая дисграфия - недоразвитие фонематического слуха (заменяет акустически сходные звуки).

Аграмматическая дисграфия – билингвизм, аграмматизмы в речи, недоразвитие лексико-грамматичского строя речи.

Дети группы риска:

1. Если ребенок левша.

2. Если он — переученный правша.

3. Если ребенок посещал логопедическую группу.

4. Если в семье говорят на двух или более языках.

5. Если ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно ранее обучение грамоте иногда провоцирует возникновение дисграфии и дислексии.) Происходит это в тех случаях, когда у ребенка еще не наступила психологическая готовность к такому обучению.

6. Если у ребенка есть проблемы с памятью, вниманием.

7. Ребенок смешивает буквы по оптическому сходству: б-п, т-п, а-о, е-з, д-у.

8. Ребенок из-за нарушенного звукопроизношения пишет то, что говорит: лека (река), суба (шуба).

9. Ребенок смешивает (из-за нарушенного фонематического слуха) гласные о-у, ё-ю, согласные р-л, й-ль, парные звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие, звуки ц, ч, щ. Например: тыня (дыня), клёква (клюква).

10. Ребенок пропускает буквы, слоги, не дописывает слова. Например: прта — парта, моко — молоко, весёлы (весёлый).

11. Наследственность - проблемы в речи и на письме у родителей.

12. Задержка психического развития.

13. Аффективные нарушения – нарушения в поведении (либо предшествуют дислексии и дисграфии либо являются их последствием):

Негативные реакции на обучение из-за смены обстановки, конфликта с детьми, строгостью преподавателей, проблемы в отношениях в семье, преходящие в негативное отношение к школе и учению)

Аффективная незрелость – ребенок не приучен к самостоятельности, инфантилен, не устанавливает контакт и опять таки не переносит изменении обстановки.

Пассивные реакции протеста – у вялых и пассивных детей, которые начинают работать только под страхом (одеваться, кушать, учиться).

Чаще всего эти нарушения являются следствием либо сопровождающим фактором дислексии и дисграфии.

Исходя из причин, различают первичную и вторичную профилактику дисграфий. А.Н. Корнев выделял следующие пути профилактики нарушений письма.

Первичная заключается в устранении основных этиологических факторов (причин), имеющим отношения к указанным расстройствам.

Охрана здоровья будущих матерей, беременных, предупреждение родового травматизма, инфицирования плода и новорожденного.

Меры по снижению заболеваемости в 1е годы жизни.

Ранняя диагностика и своевременное лечение перинатальной церебральной патологии.

Ранняя диагностика и коррекция речевых нарушений-позднее появление слов (после 1 года) и фраз (после 2х лет)

При наличие билингвизма – выбор адекватных способов обучения (инд.подход с учетом особенностей ребенка).

Работа с неблагополучными семьями- объяснение им, как развивать у ребенка сенсомоторные функции.

Вторичная профилактика заключается в развитии ВПФ, нарушение которых ведет к дисграфии.