- •3.1. Диалектическая логика как способ познания объективной истины

- •3.2. Методы получения научных фактов

- •3.3. Методы построения выводов

- •3.4. Методы структурирования объекта исследования

- •3.5. Методы активизации творческого поиска

- •3.5.1. Эвристические приемы

- •3.5.2. Методы генерирования идей

- •3.5.3. Творческие алгоритмы

- •Как сохранять бодрость и работоспособность

- •8.1. Особенности и задачи организации научного и интеллектуального труда

- •8.2. Повышение качества научных кадров

- •8.3. Совершенствование разделения труда в научной деятельности

- •8.4. Улучшение использования рабочего времени научных работников, инженеров и руководителей нир

- •8.5. Совершенствование условий труда в научной и

- •8.6. Психологическая подготовка интеллектуала

Лекция 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ

Цель: дать представление об историческом становлении науки, основных этапах развития.

Дидактические единицы: история науки, основные этапы развития науки.

План:

Развитие античной науки.

Наука средневековья.

Наука Возрождения.

Наука Нового времени.

Развитие современной науки.

Науку можно определить как особый вид духовного производства. Объектом этого производства является новое научное знание: объективно истинное, систематизированное, теоретически разработанное.

На большом отрезке человеческой истории наука оставалась уделом любознательных людей либо носила характер неких эзотерических знаний, которые передавались из поколения в поколение прежде всего по культово-религиозной линии.

Моментом становления науки как таковой считается период расцвета древнегреческой цивилизации. В вв. до н. э. на базе накопленных наблюдений и фактов в Древней Греции происходит первая в истории человечества научная революция, которая характеризуется формированием системы научных взглядов на природу и общество. Вершиной науки этого периода была натурфилософия Аристотеля, включающая основы биологии, логики, элементы политической экономии и других наук. Произошел коренной поворот во взглядах на природу. Была создана первая система естественных наук, заложившая фундамент их современного здания, основы технических и общественных наук.

Тем не менее, античная наука существенно отличалась от современной прежде всего способом познания. Для античной науки, характерно созерцательно-логическое познание, т. е. наблюдение объектов и явлений в естественных условиях и логическая обработка исходной информации. Иными словами, античная наука не знала эксперимента как способа получения научных фактов. Дальнейшее развитие научного познания шло по пути перехода к опытно-теоретическому способу познания. Средневековые ученые (и прежде всего алхимики) заложили основу экспериментальной технологии научного исследования, а в период позднего Средневековья и эпохи Возрождения опытно-теоретический способ познания становится основным. Историки науки связывают этот процесс с созданием специальных научных приборов, первым из которых считается телескоп, построенный в 1609 году Галилео Галилеем. В этот период выделяются экспериментальный и теоретический уровни познания, все исследователи делятся на теоретиков и экспериментаторов. Опытно-теоретическое познание характерно и для современной науки.

С переходом на стадию индустриального развития человеческой цивилизации потребность в научных знаниях резко возрастает. Бурно развиваются науки, имеющие непосредственное прикладное значение, такие как геология, металлургия, механика, химия, физика, технологические науки. Бурный рост промышленного производства (промышленная революция ХVIII-ХIХ вв.) вызывает резкое усиление позиций науки как фактора общественного прогресса. Усиленно развиваются учебные заведения, университеты. В результате промышленной революции человечество перешло к принципиально иному (в отличие от ремесленного) способу производства материальных благ: крупному машинному производству на основе глубокого разделения труда.

Дальнейшее развитие и подлинный расцвет науки принято связывать с научно-технической революцией, в результате которой человечество также должно достичь принципиально иного способа получения материальных благ, а именно, автоматизированного или автоматического производства. Некоторые специалисты считают, что этот этап начался с момента создания управляющей машины (компьютера), способной управлять процессом производства, встраиваясь в исполнительные механизмы.

Наука не является единственным способом познания истины. Другим способом является вера. Верующий человек не нуждается в доказательствах и аргументации того, во что он верит. Соотношение науки и веры в процессе познания является предметом специального философского исследования.

Научное исследование, как и любые другие виды человеческой деятельности, выполняется в определенной последовательности, определенными методами, с использованием универсальных и специальных средств труда. Иными словами, научное исследование выполняется по определенной технологии.

Технология научных исследований - это наиболее рациональная для достижения поставленных целей последовательность отдельных этапов, видов работ и операций, выполняемых оптимальными способами с использованием наиболее эффективных технических средств.

Таким образом, в рамках данного учебного пособия под технологией научного исследования понимается последовательность действий, выполняемых определенными методами с использованием определенных средств.

Лекция 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: познакомить студентов с основными этапами работы над научным исследованием, вариативным характером последовательности этапов.

Дидактические единицы: этапы выполнения научного исследования, финитизация, экспликация, когнификация.

Содержательно последовательность выполнения любого научного исследования включает четыре этапа. Эти этапы невозможно четко разграничить во времени, они пересекаются между собой, частично выполняются параллельно друг другу. Тем не менее, для того чтобы считать научное исследование выполненным и законченным, необходимо выполнить в той или иной мере все перечисленные ниже действия.

Этап 1. Формирование задачи исследования. Этот этап включает в себя ряд специфических действий: Постановка задачи. Прежде всего задача должна быть сформулирована словесно, причем формулировка должна быть краткой и однозначной, например:

• «Разработать методику оценки качества образовательных услуг».

• «Исследовать влияние гамма-излучения на производительность труда землекопов второго разряда».

Далее следует провести финитизацию задачи, т. е. предположительно описать ожидаемый результат. Построение задачи предполагает:

• стратификацию, т. е. расчленение задачи на подвопросы с целью выявить ее структуру;

• композицию, т. е. упорядочение вопросов по логике и смыслу;

• локализацию, т. е. ограничение поля изучения в соответствии с возможностями исследователя и требованиями исследования, отделение известного от неизвестного.

Оценка задачи предполагает:

• кондификацию т. е. выявление всех условий для решения задачи, в том числе методов, средств, приемов, методик;

• инвентаризацию, т. е. проверку наличия возможностей и предпосылок, необходимых для решения задачи;

• когнификацию, т. е. выяснение степени проблемности, соотношения известного и неизвестного в той информации, которую требуется использовать для решения задачи;

• квалификацию, т. е. отнесение задачи к определенному типу;

• вариантизацию, т. е. выработку установок на возможность замены любого вопроса другим и поиск альтернатив для всех вопросов проблемы.

Обоснование задачи предполагает:

• последовательную реализацию экспозиций, т. е. установление ценностных, содержательных и генетических связей данной задачи с другими;

• актуализацию, т. е. приведение доводов в пользу реальности проблемы, ее постановки и решения;

• компрометацию, т. е. выдвижение возможно большего количества возражений против задачи.

Обозначение задачи предполагает:

• экспликацию, т. е. определение понятий;

• перекодировку, т. е. перевод проблемы на иной, научный или обиходный язык;

• интимизацию понятий, т. е. словесную нюансировку выражений задачи и подбор понятий, наиболее точно фиксирующих смысл задачи.

Этап 2. Определение состояния решения проблемы.

Для успешного и эффективного решения задачи научного исследования необходимо знать исходный уровень исследований в данном направлении, достигнутые результаты и методы, которыми они достигнуты, т. е. что и кем было сделано по решению данной исследовательской задачи. Проводится информационный поиск и анализ информации как систематический, так и тематический. Планируется участие в научных конференциях и семинарах, использование экспертизы. Насыщение исследователя информацией по задаче исследования и последующий анализ информации позволяют представить себе структуру проблемы, составить организационно-методический план научного исследования. В процессе насыщения информацией у исследователя неизбежно возникают гипотезы по решению задачи.

Этап 3. Теоретическое исследование.

На данном этапе происходит теоретическое осмысление задачи и формируется теоретическая модель ее решения.

Задача изучается в статике и в динамике, выявляются факторы, влияющие на задачу и ее элементы, взаимосвязи задачи и ее элементов. Чем больше взаимосвязей и факторов выявлено, тем полнее представление об изучаемом объекте. Теоретическая модель включает определения основных понятий, одну или несколько гипотез решения задачи в достаточно четкой формулировке. Теоретическая модель является результатом теоретического этапа исследования. На теоретическом этапе может также рассматриваться и обосновываться методика экспериментальной проверки теоретической модели.

Этап 4. Экспериментальное исследование. Экспериментальные работы (изготовление макетов и экспериментальных образцов, эксперименты, проверки, апробации научных идей) проводятся с целью проверить правильность теоретической модели. Если экспериментальные данные подтверждают правильность исходной теоретической модели, то ее на данный момент можно признать истинной. Если теоретическая модель не подтверждается экспериментальными проверками, то следует либо повторить серию экспериментов, либо пересмотреть теоретическую модель, найти в ней неточности и ошибки.

Изложенная последовательность является канонической. В некоторых науках, где велико значение экспериментального этапа, данная последовательность может нарушаться: сначала экспериментаторы открывают новое явление, а теоретики должны его объяснить либо с помощью имеющихся теоретических построений, либо развивая теорию, внося в нее изменения в соответствии с полученными новыми научными фактами. В этом случае экспериментальный и теоретический этап как бы меняются местами.

Лекция 3. МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: закрепить знания в области методологии науки, сформировать умение применять те или иные научные методы в процессе работы над исследованием.

Дидактические единицы: метод, методология, научные методы, эвристические методы.

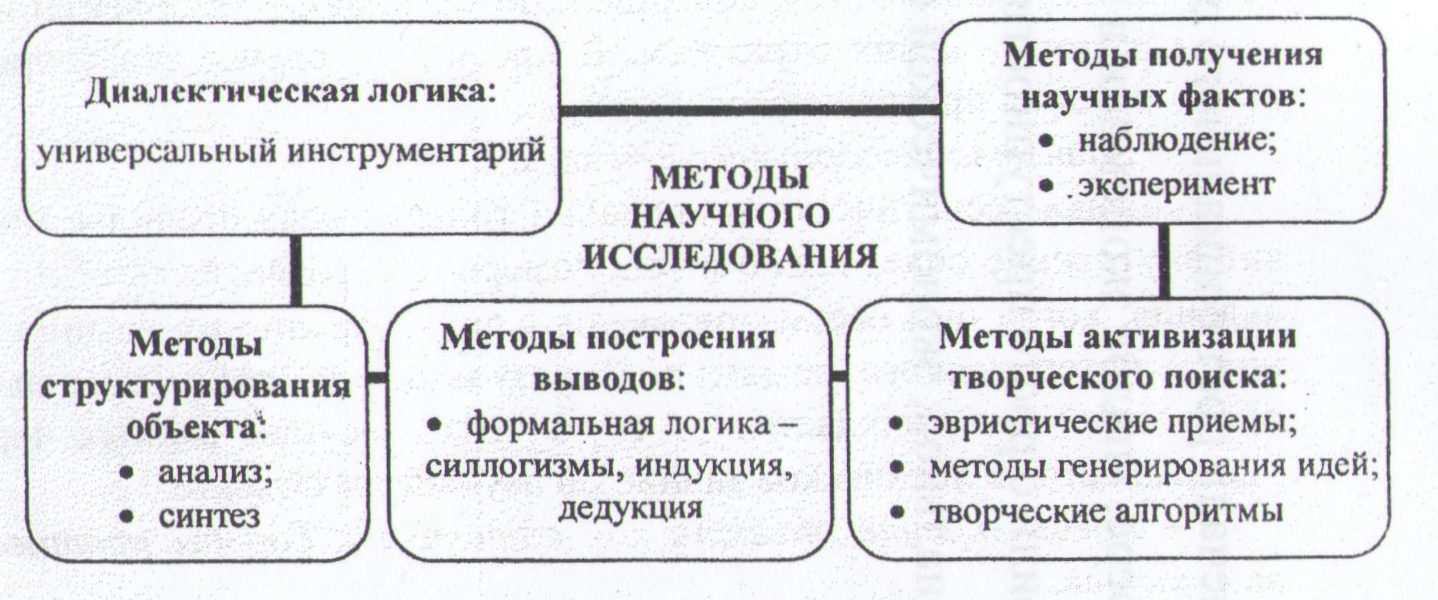

Совокупность методов научного исследования представлена на рис.

Рис. 1. Методы научного исследования

3.1. Диалектическая логика как способ познания объективной истины

Диалектическая логика - это наука об основных формах и законах познающего мышления. Диалектическая логика устанавливает принципы и требования к непротиворечивому познанию и, исходя из сущностного содержания процесса познания, задает условия познания объективной истины.

Среди таких принципов и условий можно отметить следующие:

• Объективность рассмотрения исследуемого объекта.

Это условие означает, что исследователь не должен вносить и исследуемый объект субъективных добавлений, а изучать его таким, какой он есть на самом деле.

• Всесторонность рассмотрения исследуемого объекта.

Это требование означает, что исследователь должен рассмотреть объект в многообразии его связей с другими объектами, отражая его взаимосвязи и многообразие сторон. Только в этом случае исследователь может познать объекты, которые непосредственно не воспринимаются.

• Рассмотрение исследуемого объекта в его движении и развитии.

Изучая объекты, исследователь обязан учитывать их развитие, движение, изменения. Только в этом случае он получит полное представление об объекте. Все научные представления, теории постоянно изменяются, развиваются, совершенствуются, как и те объекты и явления, которые в них отражены. В противном случае эти теории и представления превращаются в догмы.

• Единство исторического и логического.

Логика теоретического познания только тогда правильно отразит внутреннее содержание и закономерности развития объекта или явления, когда они рассматриваются с точки зрения их возникновения и исторического развития. В результате историческое знание обобщается, освобождается от случайных, несущественных черт и превращается в логическое знание об изучаемом объекте.

• Рассмотрение объекта как единства и борьбы противоположностей.

В каждом объекте сосредоточены противоположности (например, достоинства и недостатки). Подход к познанию объекта на основе вскрытия внутренних противоположностей позволяет более полно раскрыть его сущность, понять движущие силы развития объекта. Борьба противоположностей, заложенных в объекте, ведет к его саморазвитию и, изучая противоположности, исследователь приходит к выводу о закономерностях развития объекта под воздействием внутренних факторов.

• Принцип развития познания.

Заключается в том, что в процессе познания исследователь не может постичь абсолютную истину, а приходит к абсолютному знанию об объекте постепенно. Движение познания к абсолютной истине происходит через множество относительных, неполных, частичных истин.

• Принцип диалектического отрицания.

Заключается в том, что отрицая устаревшие знания и представления, исследователь должен удержать все положительное и перенести его в новое знание. Часто старое остается частью нового.

• Принцип единства формы и содержания.

Содержание как совокупность внутренних элементов объекта и форма как внутренняя организация содержания представляют собой единство противоположностей. Борьба между ними приводит к уничтожению старой формы и ее замене формой, соответствующей новому содержанию.

• Принцип перехода количественных изменений в качественные. Дает возможность понять сам процесс движения объекта,

вскрывает механизм его превращения в новое качество. Количественные изменения, накапливаясь, вызывают изменения качеств объекта. Опираясь на этот принцип, исследователь может не только познать сущность, но и предсказать существование таких объектов и явлений, которые еще не наблюдались.

Перечисленные принципы и закономерности познания могут стать для исследователя своеобразными заповедями. Выполняя научное исследование и руководствуясь этими «заповедями», исследователь сможет глубже проникнуть в сущность изучаемого объекта.