- •1. Статор – неподвижная часть (корпуса)

- •2. Якорь – подвижная часть машины состоит:

- •Рама (основание)

- •Колесная пара

- •Кожух колесной пары

- •Колесо подрезиненное

- •Тормозные устройства

- •Механический тормоз (барабанный тормоз)

- •Тормозной соленоид

- •Сцепные приборы

- •Групповая с автоматическим включением

- •Электронная тиристорно-импульсная система управления

- •Классификация электрических цепей и требования, предъявляемые к электрооборудованию

- •Дуговой токоприемник

- •Реостаты (резисторы, сопротивления)

- •Генератор г-731

- •С ерводвигатель (сд) тип пл-0,72

- •Двигатель дверей г-108

- •Контроллер водителя кв42

- •Электромагнитные контакторы

- •Панель высоковольтная тп – 89

- •Панель тп-102

- •Панель 103

- •Панель пр-117

- •Панель пр-106

- •Аппараты грозозащиты

- •Содержание

Раздел:1.ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.

Тема:1. Общие сведения.

Все физические тела состоят из молекул, являющихся мельчайшими частицами данного вещества и обладающих его свойствами.

Молекулы образуются из атомов. Простые вещества состоят из атомов одного и того же вещества.

Молекулы сложных веществ состоят из атомов различных химических элементов. Например, молекула воды состоит из атомов водорода и кислорода.

Атом состоит из ядра, имеющего положительный заряд, вокруг которого по замкнутым орбитам вращаются электроны, имеющие отрицательный заряд. Атомы разных веществ имеют разное количество электронов. Например, атом водорода – 1, а атом меди- 29. В состоянии равновесия атом не проявляет электрических свойств, т.к. суммарный отрицательный заряд электронов равен положительному заряду ядра и поэтому является нейтральным.

Под влиянием внешних сил атом может терять или приобретать электроны. Теряя электроны, атом заряжается положительно. Приобретая электроны, атом заряжает отрицательно.

Электроны, которые не связаны с ядром атома и покинули свои орбиты, носят названия свободных электронов.

Чем больше свободных электронов у атомов данного тела, тем оно лучше проводит ток, такие тела называют проводниками.

К проводникам относятся все металлы, графит, уголь.

Изоляторами и диэлектриками называют тела, у которых электроны прочно связаны с ядром атома и поэтому не имеют свободных электронов (воздух, пластмассы, слюда, резина, фарфор, мрамор, эбонит, асбоцемент и др.)

Полупроводники – это тела, у которых появляются свободные электроны при определенных условиях (удар, облучение, нагрев и т.д.)

На границе соприкосновения проводника и полупроводника образуется запирающий слой, через который электроны протекают только в одном определенном направлении. Свойство односторонней проводимости полупроводников используется для создания выпрямителей, преобразующих переменный ток в постоянный.

К полупроводникам относятся: селен, кремний, германий, теллур, закись меди и т.д.

Вопрос для самоконтроля

Чем отличается сложное вещество от простого вещества?

Какие электрические свойства проявляет атом в состоянии равновесия?

В каком случае атом заряжается положительно и когда отрицательно?

Какие электроны называют свободными?

Почему проводники хорошо проводят ток, а диэлектрики не проводят ток?

Приведите примеры проводников, диэлектриков, полупроводников.

Тема:2. Понятие о токе, напряжении и сопротивлении.

Электрическим током называется строго направленное движение свободных электронов под действие сил электрического поля. Электрический ток по проводнику течёт со скоростью 300 000 км/сек.

Мерой электрического тока является сила тока.

I = q/t (А) Ампер

q – количество электрических зарядов, протекающих через поперечное сечение проводника в единицу времени (Кулон)

t – время в (сек.)

Ток бывает: постоянным, пульсирующим и переменным.

Постоянный ток – это такой ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению.

Пульсирующий ток – это такой ток, который периодически изменяется только по величине.

Переменный ток - это такой ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению.

Прибор для измерения тока называют амперметром.

Электродвижущей силой (ЭДС) называют разность потенциалов между зажимами источника тока при разомкнутой внешней цепи.

Измеряется в вольтах и обозначается буквой Е

Напряжением называется разность потенциалов между двумя точками замкнутой цепи при протекании по ней электрического тока. Измеряется в вольтах V, кV и обозначается буквой U.

Прибор для измерения напряжения называют вольтметром.

Электрическая цепь состоит из внешней и внутренней частей. Внутреннюю часть цепи составляет источник напряжения (генератор).

Сопротивлением называют препятствие, которое оказывает проводником прохождению через него электрического тока. Измеряется в Омах, кОм, МОм и обозначается буквой R.

Прибор для измерения сопротивления называют Омметром.

Сопротивление проводника зависит прямо пропорционально от его длины L, удельного сопротивления (ρ) и обратно пропорционально площади поперечного сечения проводника S. Математически эта зависимость выражается формулой:

R = ρL/S Ом,

Где R – сопротивление проводника в Омах

L – длина проводника в метрах

S – площадь поперечного сечения в миллиметрах квадратных мм²

ρ – (ро) удельное сопротивление проводника, характеризующее качество Ом мм²/М

Наименьшее сопротивление имеет серебро

Величина обратная сопротивлению носит название проводимость проводника

G = 1/R (Сименс) сокращенно Сим.

Кроме того, сопротивление проводника прямо пропорционально зависит от температуры tºC.

Вопросы для самоконтроля.

Что называют электрическим током?

Чем отличается переменный ток от постоянного тока?

Каким прибором измеряют ток, напряжение, сопротивление?

От чего зависит сопротивление проводника?

Как зависит сопротивление проводника?

Что такое проводимость проводника?

Закон Ома.

Величины силы тока для данной цепи прямо пропорциональна напряжению на концах данного участка цепи и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка:

I = U/R,

Где I – сила тока на участке (А);

U - напряжение на участке (В);

R - сопротивление этого участка (Ом).

Зная напряжение и силу тока, можно определить сопротивление

R = U/I

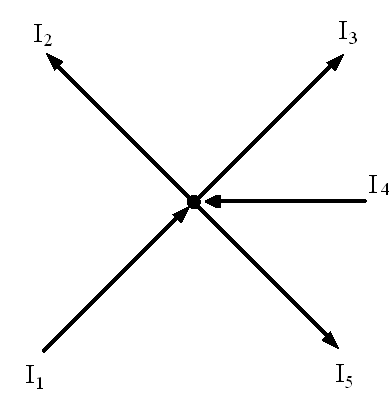

Закон Кирхгофа (первый)

Точка, в которой соединяются три и более проводников, называются узловой.

I1 и I4 – токи проходящие к узлу;

I2,I3,I5 - токи, отходящие от узла;

По закону Кирхгофа сумма токов, подходящих к узлу, равна сумме токов отходящих:

I1 + I4 = I2 + I3 + I5

Тема:3. Работа, мощность и тепловое действие электрического тока

При прохождении по цепи ток совершает работу, при этом электроэнергия источника тока превращается в другие виды энергии (механическую, тепловую и т.д.)

Работа электрического тока

Выражается формулой А = q U,

где q - количество электрических зарядов;

U - напряжение.

Используя значение тока I = q/t и выразив q = I t получим, что А = U I t, ватт/секунд (Вт/сек) или ват/час (Вт/ч), (кВт/ч).

Мощность электрического тока

Работа, совершенная в единицу времени Р = A/t, так как А = U I t,

тогда Р = U I.

Зная закон Ома I = U/R, можно подсчитать мощность Р = U²/R, еcли выразить U = I R, то мощность можно подсчитать Р= I²R.

Закон Ленца-Джоуля (первый)

Проводник, по которому протекает ток, нагревается. Количество выделяемого при этом тепла определяется законом Ленца-Джоуля.

Q = 0,24 I² R t,

где Q - количество выделяемого тепла;

I - сила тока в амперах;

t - время в секундах

0,24 - тепловой эквивалент, Ватт-секунда = 0,24 калорий.

Тепловое действие тока используется в нагревательных приборах, в аппаратах защиты (предохранители).

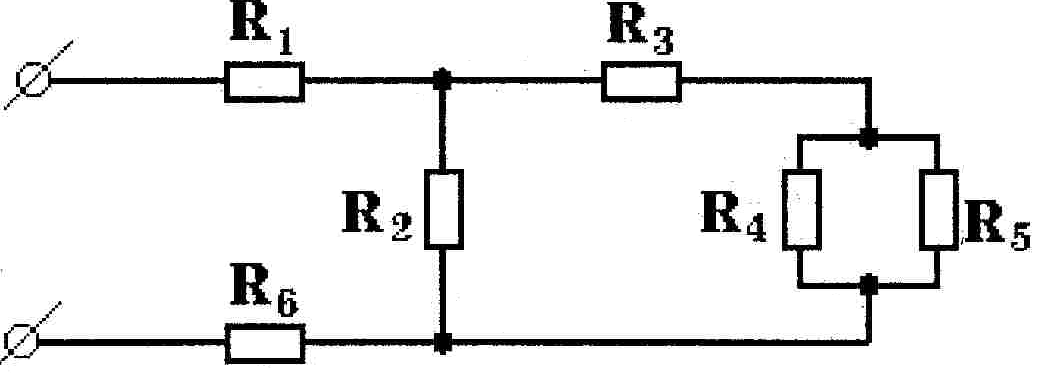

Тема:4. Способы соединения источника и потребителей тока

Потребители и источники электроэнергии могут быть соединены друг с другом последовательно или параллельно. Если в цепи часть элементов соединена последовательно, а часть параллельна, то такое соединение носит название смешанного.

При последовательном соединении потребителей общий ток в цепи везде одинаковый

Iоб = I1 = I2 =I3 = I4

Общее напряжение равно сумме напряжений на отдельных участках

Uоб = U1 + U2 + U3 + U4

Общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных участков

Rоб = R1 +R2 +R3 +R4

При параллельном соединении общий ток в цепи равен сумме токов, протекающих в отдельных ветвях

Iоб = I1 + I2 +I3 +… In

Общее напряжение на всех участках одинаково

Если в цепь включено параллельно два сопротивления R1 и R2 причем R1 ≠ R2, то общее сопротивление

Rоб = R1 R2 /R1+ R2

Если сопротивления одинаковые, т.е. R1 = R2 = R 3 = R n то общее сопротивление

Rоб = R1/n

где n - их количество

Если сопротивлений три и более, то общее сопротивление цепи легко подсчитать через проводимость, а результат перевернуть

1/ R об = 1/R1 + 1/2R1 + 1/3R1 = 11/6 R

R об = 6/11 R1

Смешанные соединения

Подсчитать величину тока в цепи, если известно напряжение общее и величины сопротивлений, имеющие смешанное соединение.

R1 =

40 Ω R2

= 20 Ω R3

= 8 Ω R4

= 24 Ω R5

= 24 Ω R6

= 50 Ω Uоб

= 100 Ω IОБЩ.

- ?

Тема:5.Электромагнетизм

Магнитное поле

проводника с током

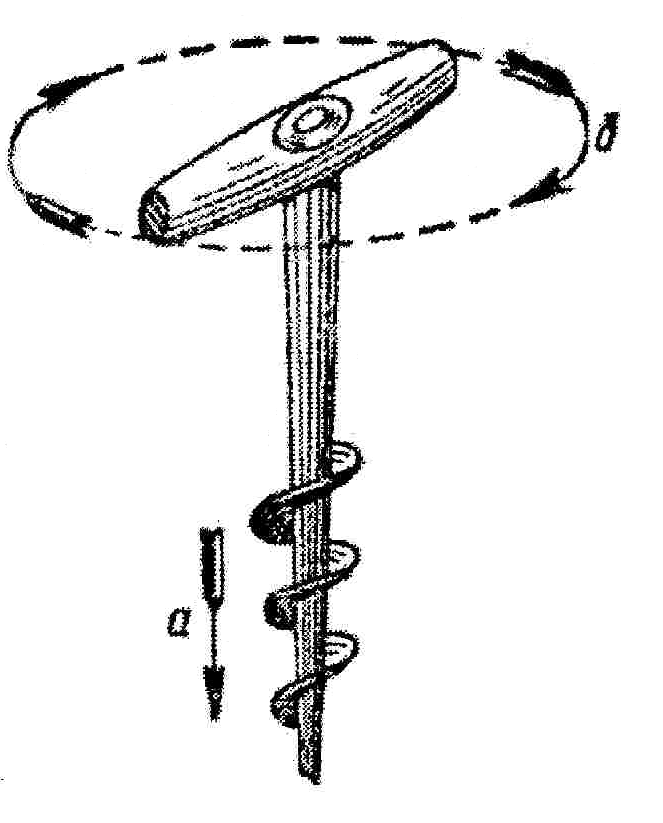

Правило буравчика

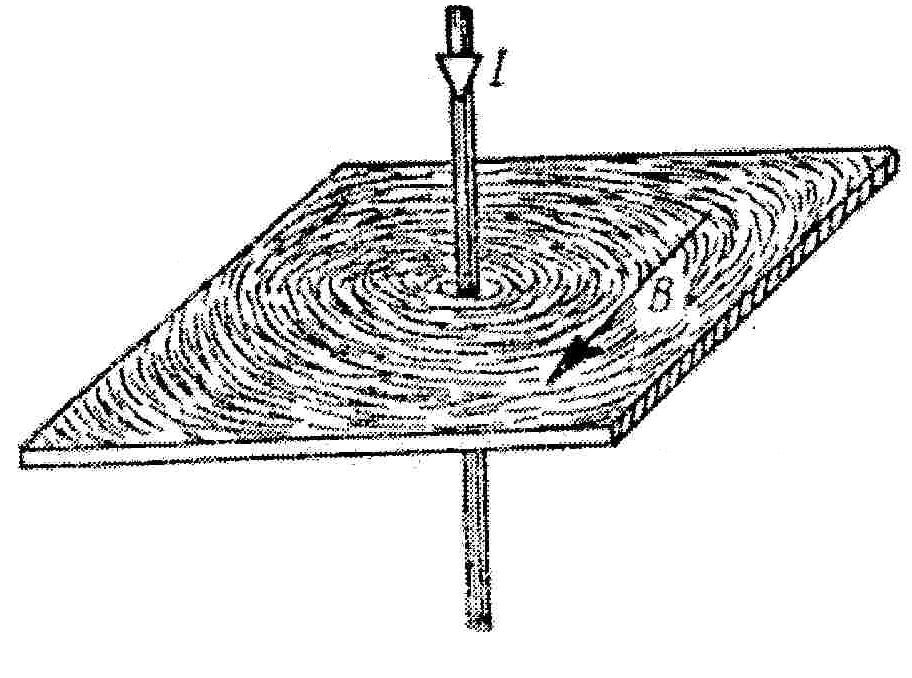

При прохождении электрического тока через проводник вокруг него создается магнитное поле. Магнитные силовые линии располагаются в плоскости, перпендикулярной проводнику и имеют форму концентрических окружностей. Направление магнитных силовых линий этого поля легко определить по "правилу буравчика".

Если буравчик

ввинчивать по направлению тока, то

рукоятка будет вращаться по направлению

силовых линий

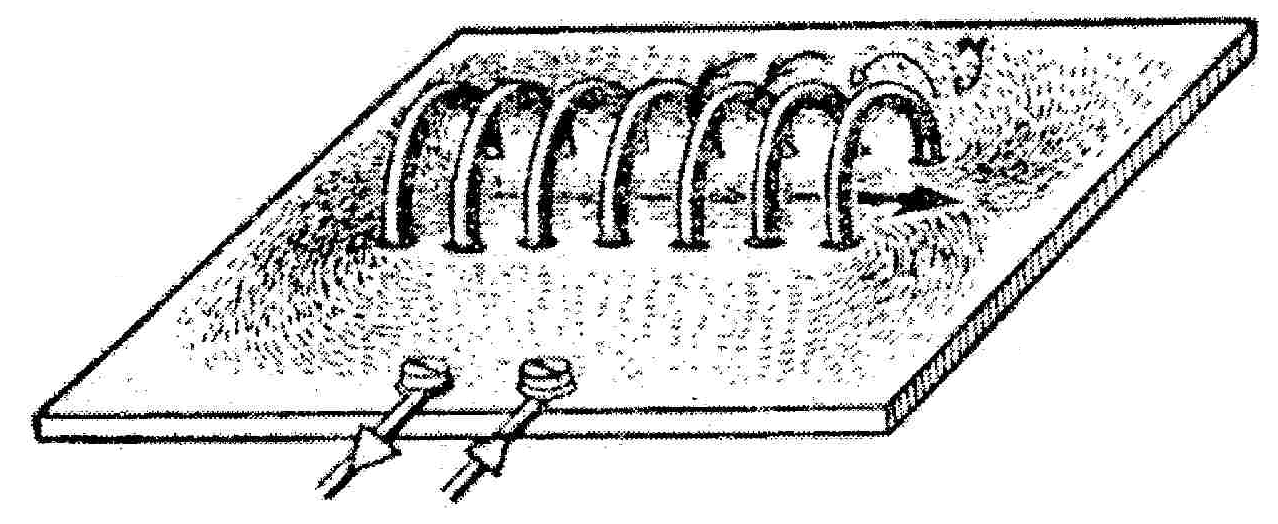

Если изогнуть проводник и сделать несколько витков, то получим тушку (соленоид). Вокруг катушки образуется магнитное поле.

М

Магнитное поле

соленоида

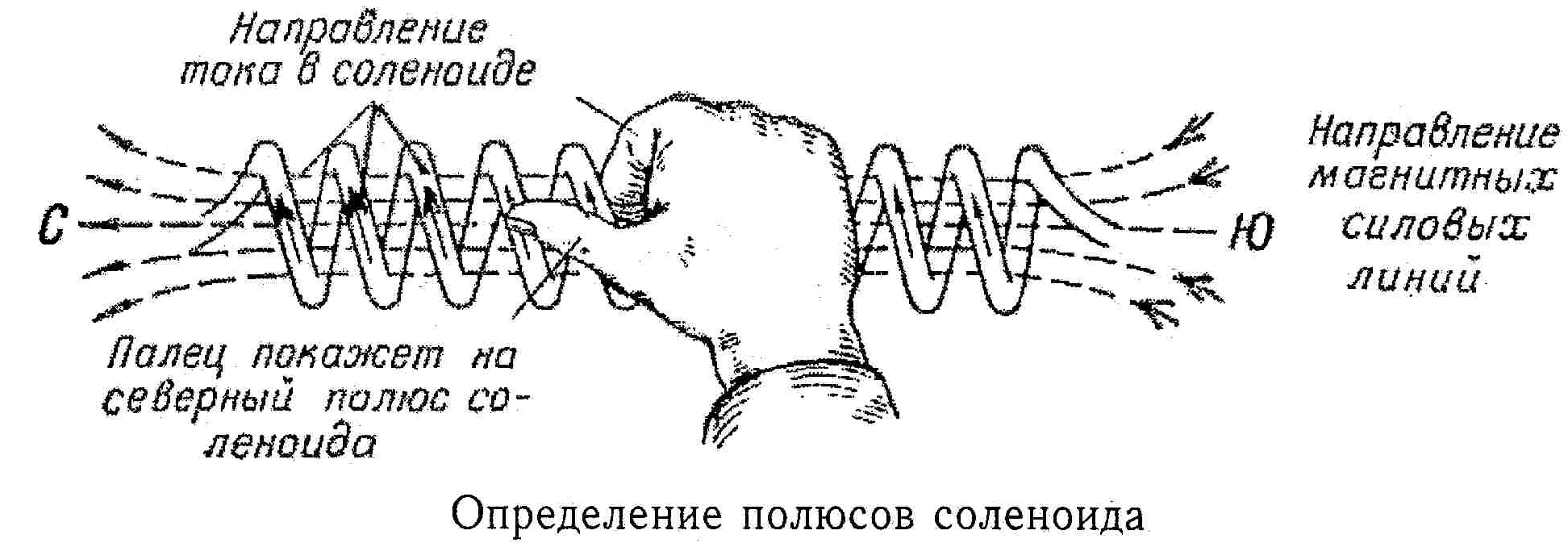

Правило «правой руки»

Если наложить правую

руку на катушку так, чтобы четыре пальца

указывали направление тока по виткам

катушки, то отогнутый большой

палец

укажет на северный полюс. Силовые линии

магнитного поля выходят из северного

полюса и заходят в южный.

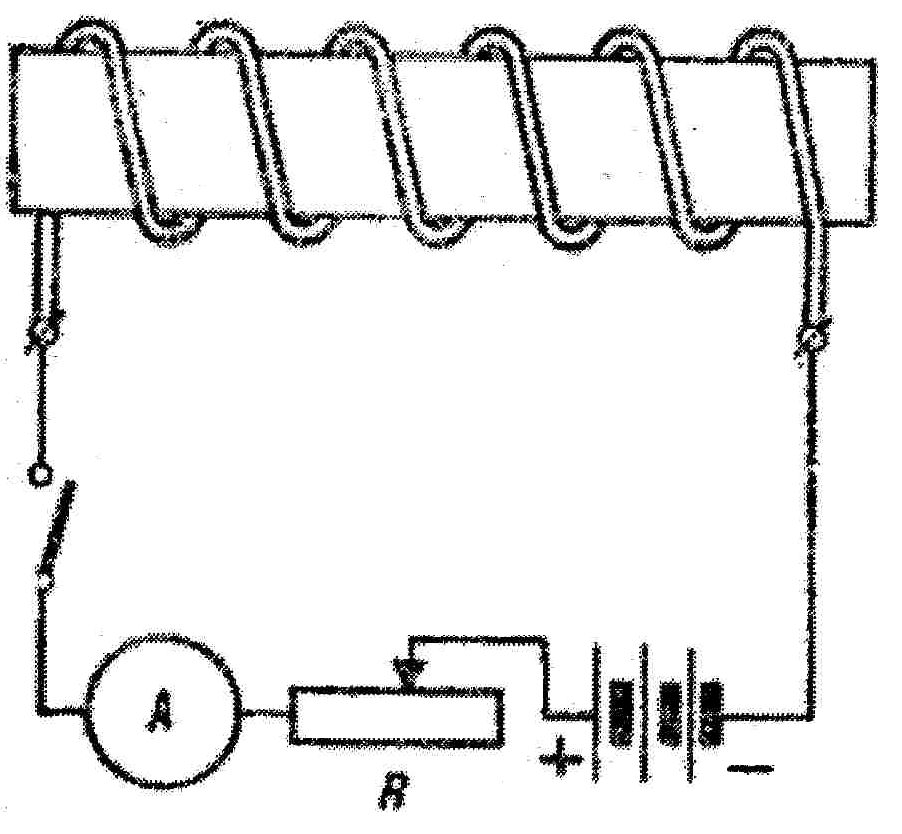

Если внутрь катушки поместить металлический стержень, то получим электромагнит.

П

выключения аппарата.

Сердечник, помещенный в катушку усиливает магнитное

поле катушки.

Чем больше количество витков в катушке, тем сильнее ее

магнитное поле.

Чем больше величина тока, протекающего по катушке, тем сильнее магнитное поле катушки.

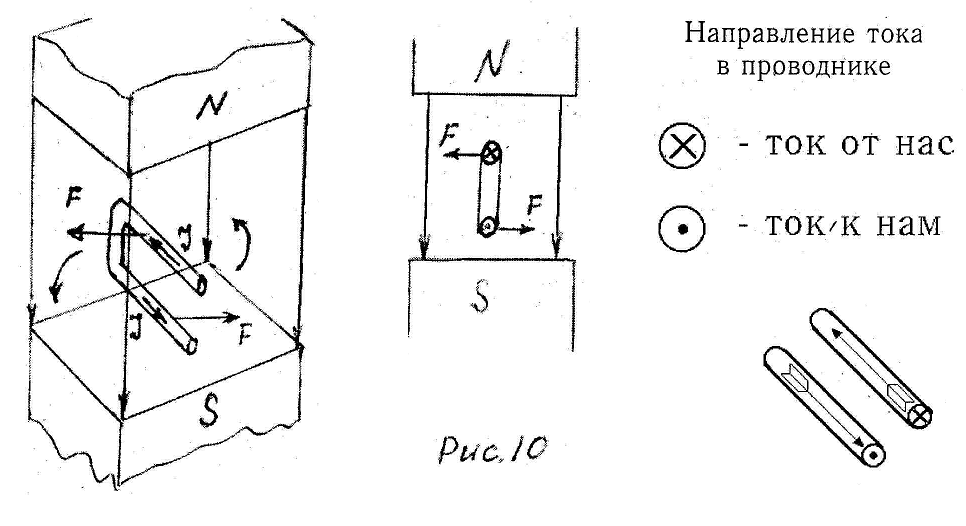

Тема:6. Проводник с током в магнитном поле

Если поместить проводник в магнитное поле и пропустить по нему электрический ток, то в результате взаимодействия двух полей

(поля проводника и поля магнитов) возникает выталкивающая сила

действующая на проводник.

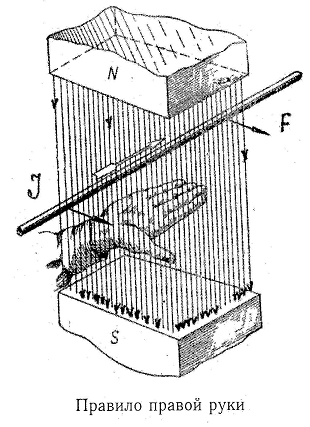

Направление действия выталкивающей силы легко определяется по правил "левой руки".

Если левую руку

расположить так, чтобы магнитные силовые

линии входили в ладонь, а вытянутые

пальцы были направлены в сторону

направления тока I

в проводнике, тогда отогнутый под 90º

большой палец укажет направление

действия выталкивающей силы F.

Изогнем

проводник в виде рамки и поместим в

магнитное поле. В результате взаимодействия

поля рамки

и поля постоянных магнитов возникает

пара сил, под действием которых рамка

будет поворачиваться. Направление

действия сил определяют по правилу

«левой руки».

Изогнем

проводник в виде рамки и поместим в

магнитное поле. В результате взаимодействия

поля рамки

и поля постоянных магнитов возникает

пара сил, под действием которых рамка

будет поворачиваться. Направление

действия сил определяют по правилу

«левой руки».

См.рис.10.

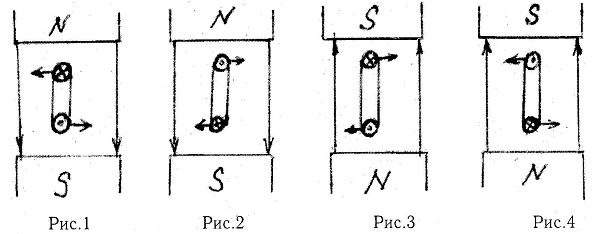

На рис. 1, 2, 3, 4 изображена рамка в магнитном поле и показаны направления сил, действующих на рамку. Сравнивая рис.2, 3, 4 с рис. 1, приходим к выводу:

если изменить направление тока в рамке или поменять полярность, то направление действия силы на рамку изменится на противоположное;

если одновременно изменить направление тока в рамке и полярность, то направление действия сил на рамку не изменится.

Тема:7.Электромагнитная индукция

Е

Для

определения направления индуктированного

тока в проводнике применяют правило

«правой руки»

Если расположить

ладонь правой руки так, чтобы силовые

линии поля выходили в ладонь, а большой

палец расположить по направлению

движения проводника, то четыре вытянутых

пальца укажут направление индуктированного

тока в проводнике

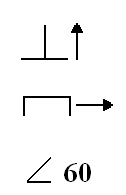

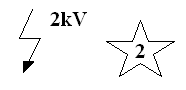

Тема:8. Основные условные обозначения на электроизмерительных приборах

Наименование параметра |

Условное обозначение |

Расшифровка

|

Назначение прибора |

А

mA

V

kV

Ω

MΩ

W |

Амперметр

Миллиамперметр

Вольтметр

Киловольтметр

Омметр

Мегомметр

Ваттметр |

Система прибора

|

|

Магнитоэлектрическая

Электромагнитная

Электродинамическая |

Род изменяемой величины |

|

Постоянный ток

Переменный ток

Постоян. и перемен.

Трехфазный ток |

Положение прибора при измерении |

|

Вертикальное

Горизонтальное

Под углом 60° |

Класс точности прибора |

0,1

2,5 |

Класс точности 0.1

Класс точности 2,5 |

Прочие обозначения |

Э-30, М340 000325

1995 г. |

Изоляция прибора испытана под напряжением 2 кВ Тип прибора

Заводской номер прибора

Год изготовления |

Шкала: Постоянная

Переменная |

|

Равномерная, двусторонняя Неравномерная, односторонняя |

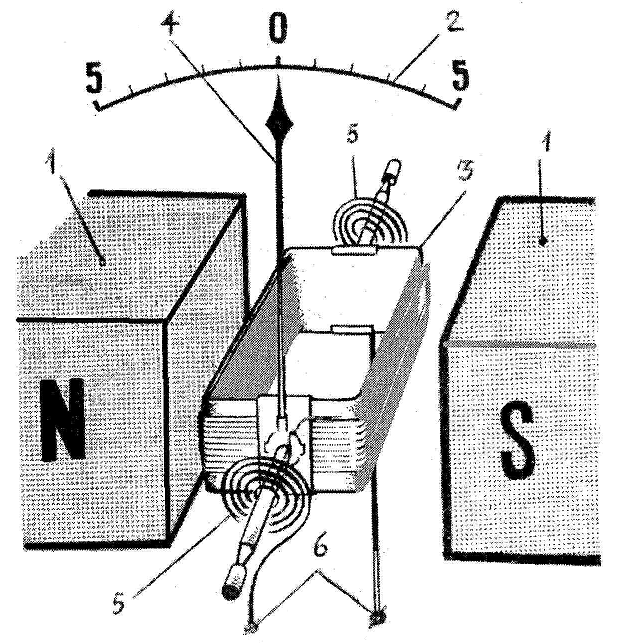

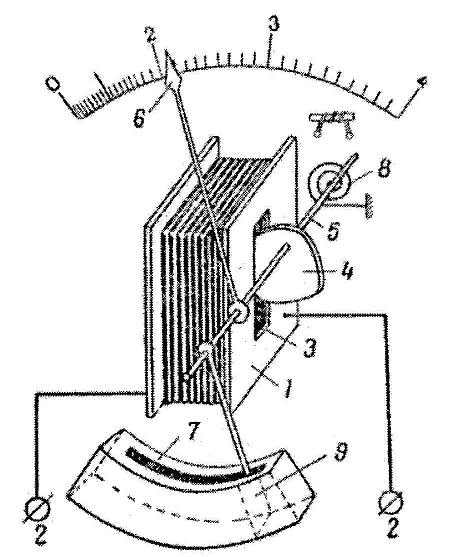

Тема:9. Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы

1.Постоянный магнит

2.Шкала двухсторонняя

З.Рамка с обмоткой

4

5.Спиральная медная пружина

6.Зажимы

7.Винт корректора (на рисунке не показан)

8.Пластмассовый корпус (на рисунке не показан)

Принцип действия

Постоянный магнит создает поле. К зажимам (6) подключается источник энергии и по катушке (обмотке), расположенной на рамке, через спиральные пружины подводится ток. Под действием тока катушки вокруг рамки создается свое магнитное поле. В результате взаимодействия поля постоянного магнита и поля рамки, возникает выталкивающая сила (F), которая будет поворачивать рамку, а стрелка будет отклоняться. Пружины будут скручиваться, создавая противодействие. Стрелка остановится, указывая измеряемую величину. При отключении прибора, под действие пружины стрелка вернется в обратное положение.

Приборы такой системы могут использоваться как амперметры и вольтметры. Для расширения пределов измерений, к амперметру параллельно подключается «шунт», сопротивление которого должно быть значительно меньше сопротивления самого прибора (RШ << RA). Сопротивление шунта можно подсчитать по формуле:

RШ = RА /n-1,

где RA – сопротивление амперметра

RШ – сопротивление шунта

N = IШ/IА, n – коэффициент шунтирования, показывает во сколько раз измеряемый ток больше тока, на который рассчитан прибор.

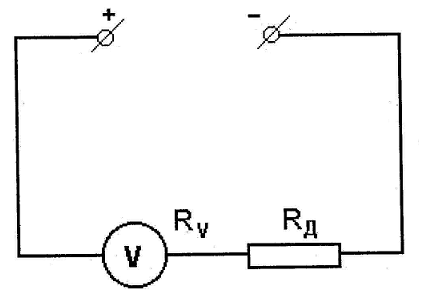

Если прибор используется как вольтметр, и необходимо расширить предел измерения, то последовательно прибору подключается добавочное сопротивление, величина которого должна быть значительнее сопротивления самого прибора (RД>>RV).

Значение величины добавочного сопротивления можно подсчитать по формуле:

RД = RV(U/Uv - 1)

Где RV – добавочное сопротивление;

U – напряжение, которое нужно изменить с RД;

UV – напряжение, на которое рассчитан.

АМПЕРМЕТР в цепь включается всегда ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.

ВОЛЬТМЕТР в цепь включается всегда ПАРАЛЛЕЛЬНО.

Приборы такой системы имеют:

высокую точность;

малое потребление энергии;

равномерную шкалу;

малую зависимость показаний от влияния внешних магнитных полей.

Недостатки:

пригодность только для постоянного тока;

боязнь перегрузок;

сложность конструкции;

дорого стоят.

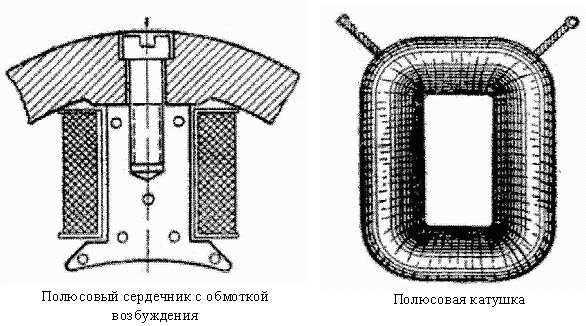

Тема:10. Электроизмерительный прибор электромагнитной системы

К

Зажимы

Щель в катушке

Якорь (сердечник)

Ось

Стрелка, жестко прикреплена к оси

Успокоитель

Медная спиральная пружина

Поршень успокоителя

Шкала

Винт корректора (на рисунке не показан)

Корпус (на рисунке не показан)

Принцип действия:

При пропускании тока по катушке, якорь втягивается в щель катушки, поворачивая ось, а вместе с ней и стрелку, стрелка отклоняется, указывая искомую величину. Пружина создает противодействующий момент. Воздушный успокоитель быстро успокаивает стрелку. При снятии напряжения с катушки, под действием пружины стрелка возвращается в исходное положение.

Достоинства:

простота и надежность конструкции;

невысокая стоимость;

устойчивость к перегрузкам;

пригодность для переменного и постоянного тока.

Недостатки:

невысокая точность;

неравномерность шкалы;

зависимость показаний от влияния внешних магнитных полей;

зависимость показаний от частоты измеряемого тока.

Тема:11. Электрические машины постоянного тока

Электрические машины, преобразующие электрическую энергию в механическую энергию, называется электродвигателями.

Первую электрическую машину в нашей стране сконструировали в 1834 году академик Б.С.Якоби.

Машина постоянного тока может работать как в качестве генератора, так и в качестве электродвигателя. Поэтому генераторы и электродвигатели имеют одинаковую конструкцию. Свойство машин постоянного тока работать как в качестве генераторов, так и электродвигателей называется обратимостью. Явление обратимости постоянного тока впервые было открыто русским академиком Э.Х. Ленцем.

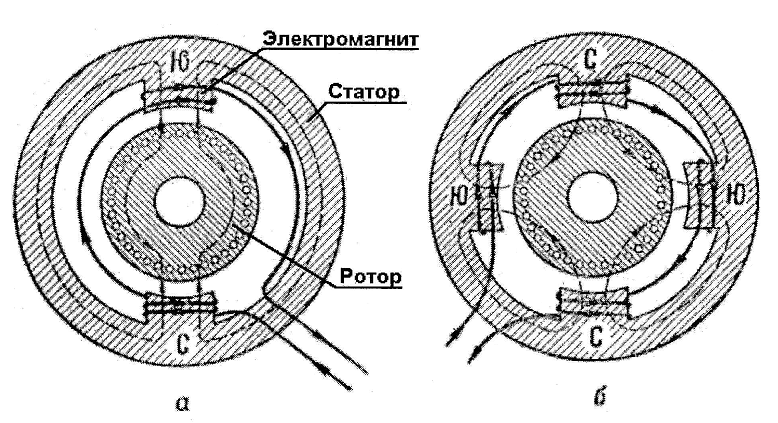

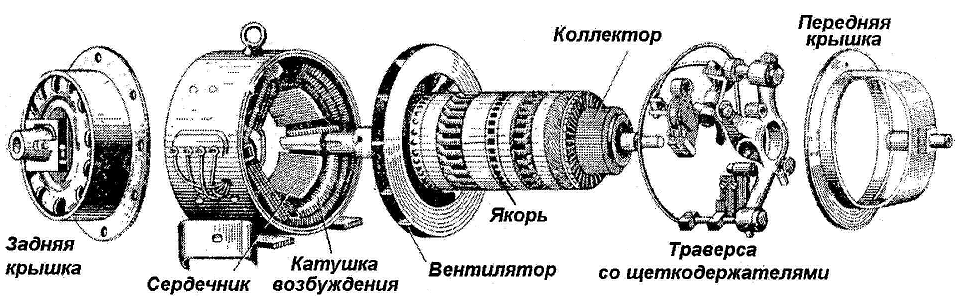

Всякая машина постоянного тока состоит из двух частей:

Статор

Ротатор или якорь

1. Статор – неподвижная часть (корпуса)

Представляет собой магнитопровод, на котором располагаются электромагниты. Магнитопровод изготавливают из мягкой стали. Сталь обладает хорошей магнитной проницаемостью. К магнитопроводу крепятся электромагниты (полюса). Электромагнит (полюс) состоит из полюсного сердечника и катушки возбуждения. Полюс набирают из тонких листов электротехнической стали, с хорошей магнитной проницаемостью. Полюсную катушку изготавливают из медной проволоки, обматывают специальной хлопчатобумажной лентой и пропитывают специальным лаком.

Магнитная система статора служит для создания необходимого магнитного потока. В зависимости от мощности электродвигатель изготавливается с различным числом полюсов.

Схемы магнитной системы двигателя постоянного тока:

а) – двухполюсной машины; б) – четырёх полюсной машины

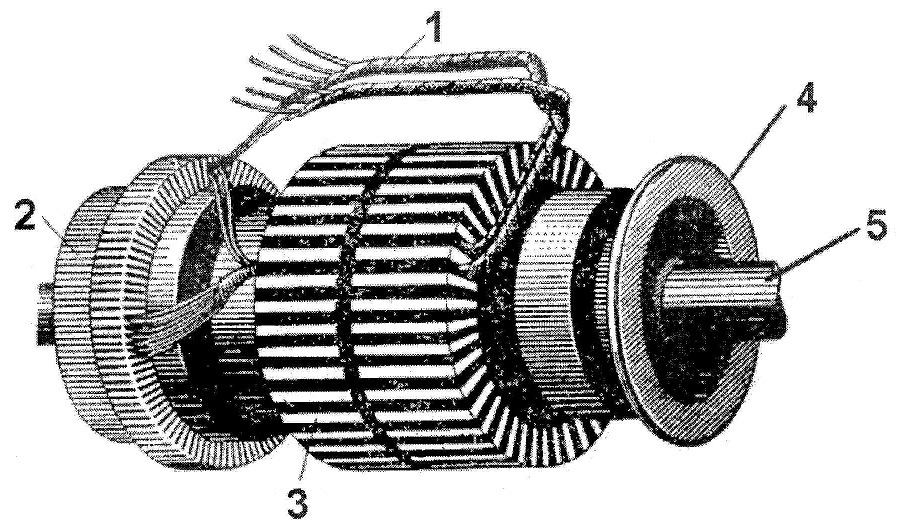

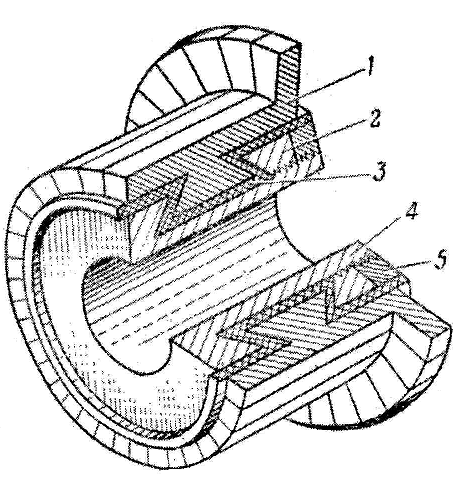

2. Якорь – подвижная часть машины состоит:

Рис.1

Обмотка

Коллектор

Сердечник

Вентилятор

Вал

Вал изготовляют из конструкционной стали Ст45 он имеет переменное сечение.

С

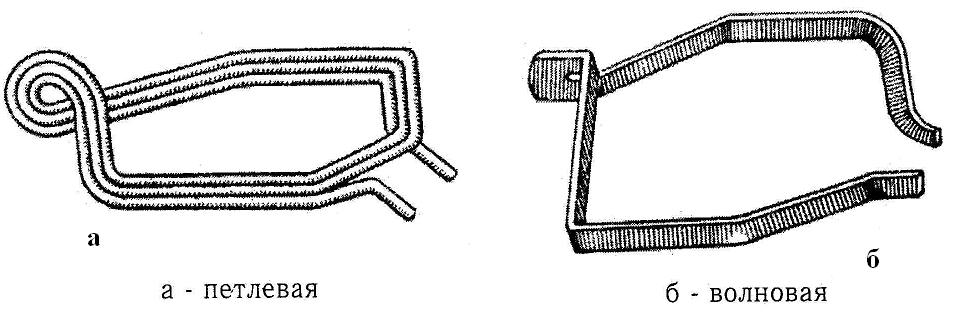

Обмотка якоря предназначена для создания магнитного поля якоря. Выполняется из медного провода и изолируется от сердечника. Обмотка укладывается в пазы и закрепляется бандажом. По типу различаются обмотки петлевую и волновую.

Коллектор

Служит для подвода и распределения тока по проводникам обмотки якоря.

Пластина

Шайба

Изоляция

Втулка

Гайка

Концы проводников обмотки якоря припаиваются к коллектора см. рис.1.

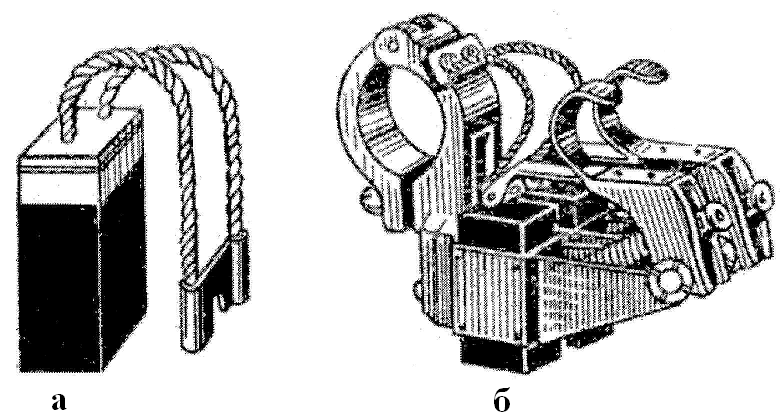

Ток к коллектору проводится через угольные щетки, которые закрепляют в щеткодержателе.

Щетка и щеткодержатель

А) - Щетка; Б) – Щеткодержатель со щетками

Вентилятор

Вентилятор жестко закрепляется на валу и служит для охлаждения электродвигателя.

Основные детали двигателя постоянного тока

Тема:12.Реакция якоря

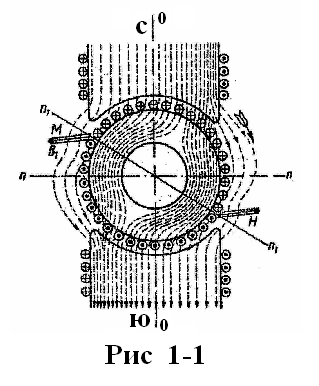

При работе электродвигателя основное поле, создаваемое катушками электромагнитов (главных полюсов), искажается магнитным полем проводников, уложенных в самом якоре. Это явление носит название реакция якоря (см. рис.1-1)

Реакция якоря сместит нейтральную линию (nn), на которой устанавливаются щетки в положение (n1 n1) и вызовет, вследствие этого сильное искрение щеток. Искрение под щетками вызывает усиленный их износ и повреждение контактной поверхности коллектора, что, в свою очередь может привести к возникновению кругового огня и выходу из строя якоря двигателя.

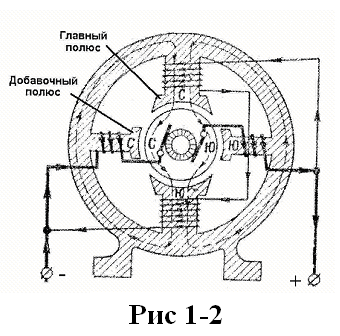

С целью уменьшения реакции якоря в

двигателях между главными полюсами

устанавливаются добавочные полюса.

целью уменьшения реакции якоря в

двигателях между главными полюсами

устанавливаются добавочные полюса.

Добавочные полюса создают дополнительное магнитное пол, которое в зонах установки щеток направлено навстречу полю якоря и нейтрализует его.

Д ля

надлежащей компенсации поля якоря

вместе с его изменением должно измениться

и поле добавочных полюсов, поэтому

обмотки добавочных полюсов включаются

последовательно с обмотками якоря, и

по ним проходит весь ток якоря (смотри

Рис.1-2). .

ля

надлежащей компенсации поля якоря

вместе с его изменением должно измениться

и поле добавочных полюсов, поэтому

обмотки добавочных полюсов включаются

последовательно с обмотками якоря, и

по ним проходит весь ток якоря (смотри

Рис.1-2). .

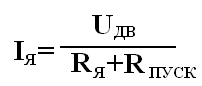

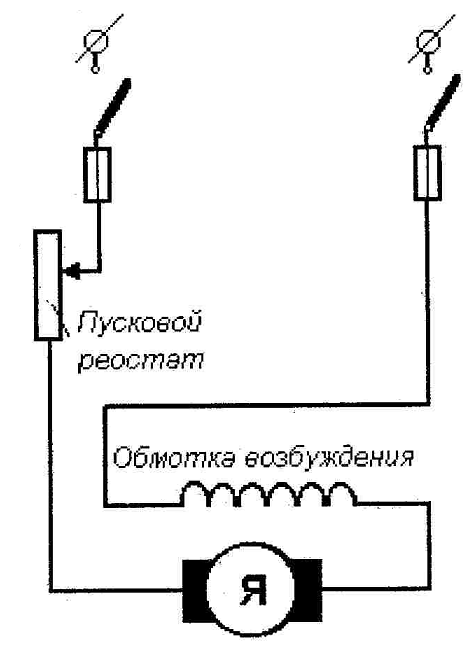

Тема:13. Пуск двигателя

При вращении рамки с током в магнитном поле согласно явлению электромагнитной индукции в ней возникает Э.Д.С. (электродвижущая сила).

По правилу правой руки можем определить, что она имеет направление противоположное напряжению, приложенному к рамке. По этой причине ее называют противо Э.Д.С.

E = Cфn

где С коэффициент постоянный, характеризующий конструкцию машины;

Ф – магнитный поток полюсов;

N – частота вращения.

В начальный момент т.е. когда двигатель еще не вращается ( n = 0 ), то и E=0

Сила тока якоря двигателя по закону Ома

IЯ = UДВ/RЯ

Т.к. сопротивление обмотки якоря очень незначительно, то ток якоря (IЯ) может оказаться очень значительным и двигатель может сгореть. Поэтому при пуске двигателя в первый момент включают пусковой реостат для ограничения величины пускового тока.

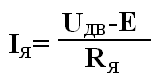

Пусковой реостат в дальнейшем "'выводится т .к. э.д.с. И ток якоря будет определяться:

Е – противо Э.Д.С.

Приведем пример

В ТЭД троллейбуса подается U = 550 В.

Сопротивление обмотки якоря RЯ = 0,06 Ом

По закону Ома пусковой ток якоря IПУСК = U/R =550/0,06 = 9166 A, что недопустимо, т.к. длительный ток составляет 185 А.

Пусковой реостат двигателя составляет 6.1 Ом

Таким образом, IПУСК = U/ RЯ + RПУСК = 550/0,06 + 6,1 = 89,2 А.

Постепенное выведение сопротивлений после пуска позволяет

регулировать скорость двигателя при пуске.

Изменение направления вращения двигателя (реверсирование) производится путем изменения направления тока либо в катушках полюсов, либо в обмотке якоря.

Вращающий момент двигателя зависит от силы взаимодействия между током якоря и магнитным потоком главных полюсов.

M = C IЯ Ф

где С - коэффициент характеризующий конструкцию двигателя;

IЯ - ток якоря двигателя;

Ф - магнитный поток главных полюсов

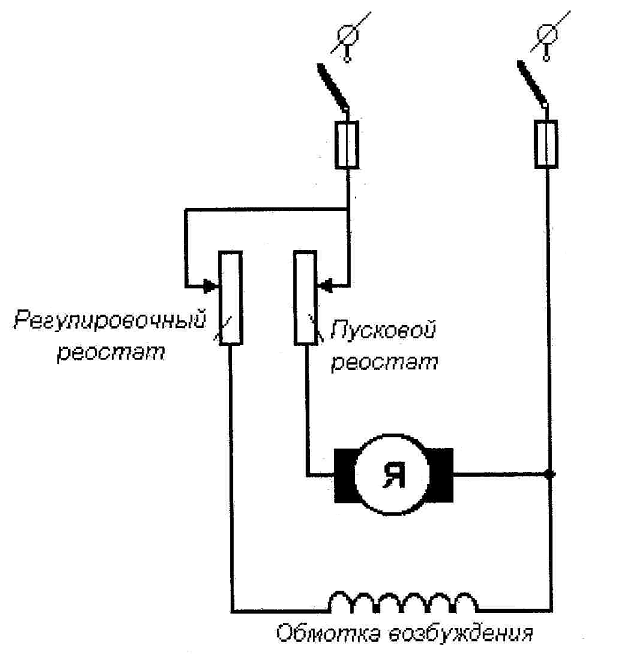

Число оборотов электродвигателя выражается:

n = U – IЯ RЯ /СФ

При холостом ходе, без нагрузки IЯ • RЯ незначительно, если им пренебречь, то частота вращения двигателя

n = U/СФ

Число оборотов двигателя зависит от магнитного поля полюсов и напряжения, приложенного к зажимам двигателя. Чем больше U тем больше оборотов развивает двигатель и, наоборот, чем больше магнитный поток тем с меньшей скоростью будет вращаться двигатель.

Первый вариант затруднителен т.к. в контактной сети напряжение постоянно.

Второй вариант удобен. Для этого в цепь катушек возбуждения двигателя включают регулировочный реостат, с помощью которого можно увеличивать или ослаблять поле двигателя.

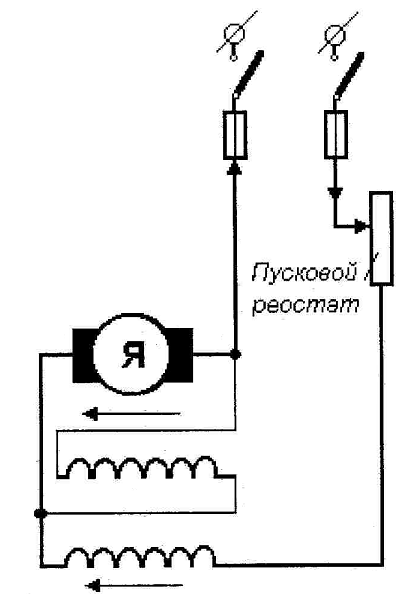

Тема:14. Способы возбуждения двигателей

По способу подсоединения катушек возбуждения к обмотке якоря различают двигатели:

1.Двигатели с последовательным возбуждением (сериесные).

2. Двигатели с параллельным возбуждением (шунтовые).

3. Двигатели со смешанным возбуждением (компаундные).

Двигатель с последовательным возбуждением

В двигателе с последовательным возбуждением вращающий момент равен:

M = C I²Я

С – постоянный коэффициент

Э

1.С изменением нагрузки скорость вращения якоря резко меняется.

2.Электродвигатель можно пускать в ход при наличии нагрузки, иначе двигатель пойдет «вразнос».

3.При пуске в ход развивает большой вращающий момент.

4.Ток, потребляемый из сети. С увеличением нагрузки увеличивается в меньшей степени, чем у двигателя с параллельным возбуждением.

Двигатель с параллельным возбуждением

Электродвигатель с параллельным возбуждением обладает следующими свойствами.

С

Электродвигатель может работать вхолостую (без внешней нагрузки), при этом обмотка возбуждения должна быть подключена к полному напряжению сети.

Вращающий момент пропорционален току якоря, т.к. магнитный поток остается постоянным.

Ток, потребляемый электродвигателем из сети прямо пропорционален нагрузке двигателя, если электродвигатель вращается без нагрузки (вхолостую), то при обрыве цепи возбуждения он пойдет «вразнос».

Двигатель смешанного возбуждения (компаундный).

Т

В таком электродвигателе удобно регулировать число оборотов и при пуске он развивает большой пусковой момент.

Тема:15. Системы управления ТЭД на подвижном составе.

Изменение режима работы ТЭД на подвижном составе обеспечивается системой управления.

Системы управления двигателей в зависимости от способа регулирования напряжения разделяют на реостатные и безреостатные в зависимости от вид регулирующих устройств - на ступенчатые и плавные, от способа управления электрическими аппаратами - на системы непосредственного управления и системы косвенного управления, по принципу управления - на автоматические и неавтоматические.

Реостатные системы управления в режиме пуска обеспечивают регулирование напряжения двигателя изменением сопротивление пускового реостата, включаемого последовательно с двигателем. которых может меняться по требуемому закону.

В ступенчатых системах управления изменение среднего напряжения на двигателях происходит ступенями, причем так, чтобы ток в ТЭД менялся в заданных пределах от некоторого наименьшего значения до наибольшего.

В плавных системах управления изменение среднего напряжения на ТЭД происходит плавно (или очень мелкими ступенями). В таких системах ток и сила тяги в процессе регулирования напряжения поддерживается практически постоянными.

Система управления, при которой все операции по управлению тяговыми двигателями выполняются одним аппаратом – контроллером водителя, называется системой непосредственного управления, а котроллер – силовым контроллером. Такой контроллер обычно имеет два вала управления и управляется двумя рукоятками.

Система управления, при которой все необходимые переключения в цепях ТЭД осуществляется специальными аппаратами – индивидуальными или групповыми контактами, управляемыми с помощью контроллера управления, называется системой косвенного управления. При такой системе водитель управляет аппаратами силовой цепи на расстоянии с помощью котроллера управления, в этом случае процесс управления значительно облегчается, т.к. для приведения в действие котроллера управления требуется значительно меньше усилия по сравнению с силовым котроллером непосредственного управления. Косвенные системы управления позволяют создавать электросхемы с более сложной функциональной взаимосвязью электрических аппаратов, осуществлять автоматическую защиту электрооборудования. Эти системы проще поддаются автоматизации.

Системы косвенного управления по виду приводов контактов разделяются на индивидуальные, групповые и смешанные. При индивидуальных системах управления все переключения в цепях ТЭД выполняются индивидуальными контакторами, при групповых – групповыми электроаппаратами.

В смешанных системах часть операций управления выполняют групповые аппараты, а часть – индивидуальные.

Система косвенного управления разделяют на неавтоматические и автоматические. При автоматическом правлении регулирование процессов пуска и торможения (выведение ступеней пускового т тормозного реостатов, регулирования возбуждения и т.д.) происходит без участия водителя, который только включает или выключает цепь управления, а также выбирает ускорение при пуске и замедление при торможении в зависимости от условий движения (наполнения троллейбуса, состояния дорожного покрытия и погодных условий).

Система автоматического управления по сравнению с неавтоматической обеспечивает получение более высоких скоростей сообщения, уменьшения расхода электроэнергии при одинаковой скоростей сообщения, уменьшения расхода электроэнергии при одинаковой скорости сообщения, увеличение плавности процессов пуска и торможения, устранения ударных усилий перезагрузок, которые могут возникать при неправильных действиях водителя. Такая система облегчает труд водителя и увеличивает безопасность движения, т.к. свое внимание водитель может в большой мере сосредоточить на уличном движении.

На троллейбуса, эксплуатируемых в г. Новосибирске, косвенноавтоматическая система управления.

История развития городского пассажирского транспорта

города Новосибирска

(Издательство г. Новосибирск

«Пассажирский транспорт Новосибирска»

В .М. Бунеев, В .И. Новоселов)

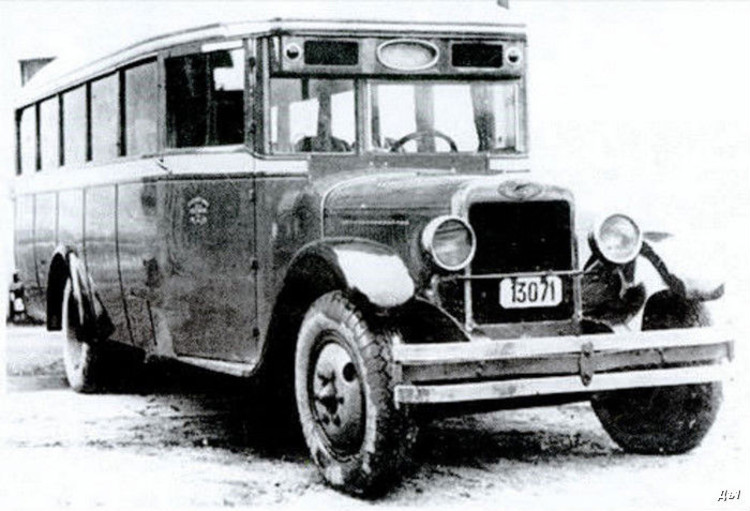

АВТОБУСЫ

Первым среди видов подвижного состава городского пассажирского транспорта стал развиваться автобус. В городах России попытки организовать автомобильные перевозки предпринимались с 1901 года. Первые автобусные линии начали действовать в Москве в 1924 году, чуть позже за Уралом.

В Сибири появление автобусного движения осложнялось отсутствием хороших дорог, многие городские улицы весной и осенью, а иногда и летом труднопроходимыми были не только для автомобилей, но и пешеходов. В связи с этим основным средством передвижения в городах, в том числе и Новониколаевске, был конный извоз. А первая попытка осуществления автобусного сообщения в нашем городе была предпринята в июне 1923 года между вокзалом, базарной площадью и районом Закаменки. Однако она не увенчалась успехом вследствие выхода из строя машин, застревания их в грязи и т.д.

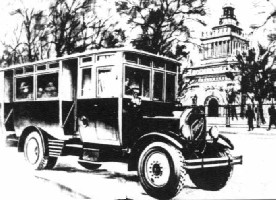

Регулярное автобусное движение в Новониколаевске открылось 12 июля 1926 года по маршруту «Закаменка – Центр города – Вокзал». В качестве автобусов вначале использовались приспособленные для перевозки людей грузовики марки «Вомаг». Через некоторое время из Омска прибыло несколько автобусов, также переоборудованных из грузовиков марки «Форд» и «Фиат». В следующем году были получены 12 германских машин фирмы «Додж», кузова которых были изготовлены в Новосибирске и две машины «Заурер» с кузовами завода АМО.

К 1929 году автобусный парк города насчитывал около 40 машин, из которых 11 были уже советского производства «АМО-Ф15». Они перевозили пассажиров по четырем маршрутам: «Вокзал – Центр – завод «Труд»; «Октябрьская» (Закаменская) площадь – Центр – «Ельцовский железнодорожный переезд»; «Холодильник – Центр – Мылзавод»; «Вокзал – Центр – Магометанское кладбище».

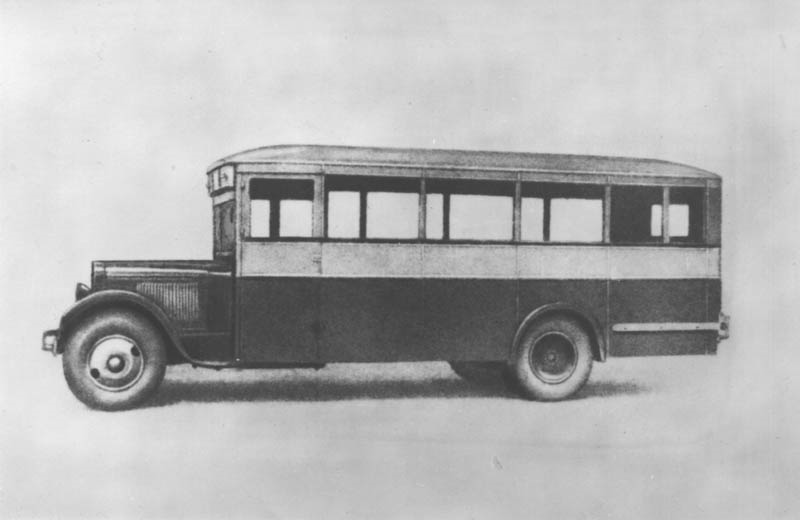

В 1934 году Новосибирская автотранспортная контора входила в Гордортранстрест. Автобусный парк к этому времени состоял из машин моделей «Я – 5» - 4 единицы, «АМО – 3» и «АМО – 4» - 14 единиц, «Форд» - 2 единицы. Протяженность линий движения – 29,3 км. Число поездок на одного жителя в год – 22,6.

АМО-Ф-15

АМО-3

АМО-4

ФОРД

ЗиС-5

Вомаг

Заурер

ГаЗ-М1

ГаЗ-АА

ЗиС-8

ЗиС-16

ЗиС-155

ЗиС-158

ПАЗ-651

В 1937 году автобусный парк состоял из машин марки «ЯГ – 4» - 9 единиц, «ЗиС – 5» - 7 единиц, «АМО- 4» - 14 единиц. Среднее количество работающих на линиях автобусов – 13,2 единицы. Проездная плата взималась за первые 2 км. – 15 копеек, остальные по 10 копеек. Автобусное движение начиналось с 7 утра и заканчивалось в 23 часа. Машины выпускались из гаража и снимались с линии по ступенчатому графику. Распределение автобусов по маршрутам и регулирование производилось специальными диспетчерами, находящимися на пересечении всех линий, под открытым небом, поскольку диспетчерские будки отсутствовали.

С 1936 года в Новосибирске организовано движение такси. К этому времени общая протяженность улиц, проездов и набережных, по которым осуществлялось автобусное движение, составляло 49,8 км. На 1 января 1939 года в городе было 7 автомобилей государственного такси марки «Газ – М1». За год они перевезли 12341 пассажиров. Таксомоторный парк находился на территории автобусного парка. Здесь же размещались грузовые автомобили автотранспортной конторы.

Великая Отечественная война осложнила работу Новосибирской автотранспортной конторы. В ноябре 1941 года на базе автопарка разместился опытный самолетостроительный завод №51, эвакуированный из Москвы. Его возглавлял знаменитый авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов.

Несмотря на тяжелые условия: отсутствие новых машин, уход большого числа работников (около 250 человек) на фронт, нехватка горючего, запчастей и прочее, Новосибирская автотранспортная контора продолжала успешно работать. Основным видом деятельности стали грузовые перевозки, автобусные осуществлялись в небольшом объеме. Так, в январе 1943 года автобусов в движении было в среднем 3 единицы. Максимальное количество рейсов, совершаемs[ одним автобусом за день, достигало 7, но нередко бывало и по одному. В течение 1945 года положение Новосибирской автотранспортной конторы существенно не изменило, однако, кадры укреплялись, - стали возвращаться фронтовики. Количество автобусов насчитывалось 5 единиц.

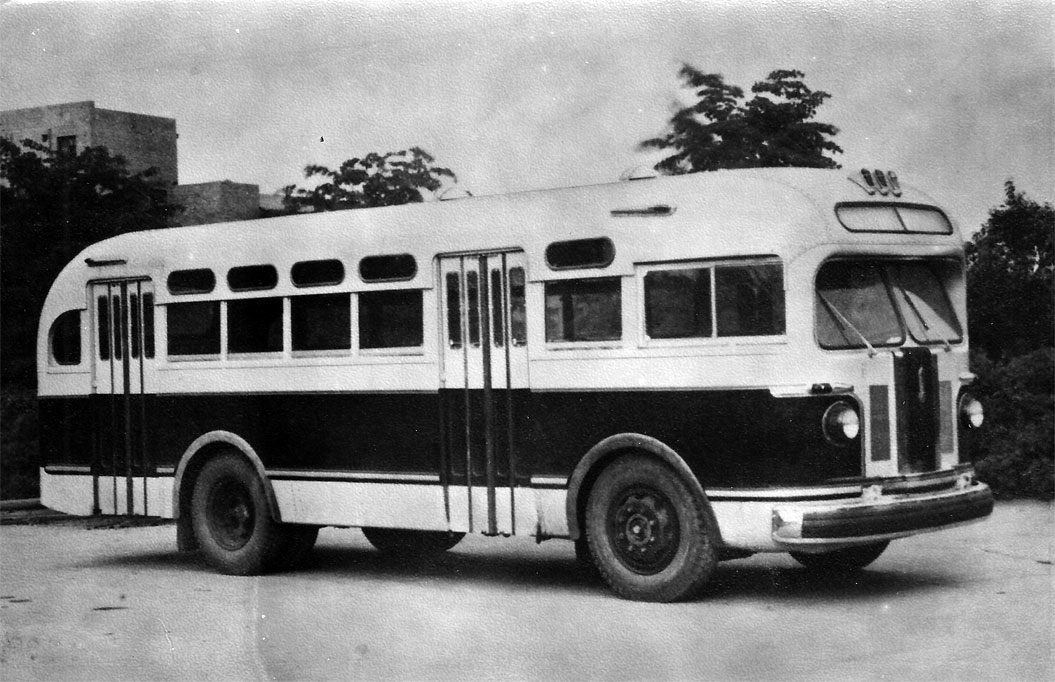

Положение улучшилось в 1946 году. За год поступило 3 автобуса марки «ГаЗ – АА», «ЗиС – 8» и «Боссинг», а от Сибирского военного округа было получено 5 грузовых машин марки «ЗиС – 5», переоборудованных под автобусы. Таким образом, на начало 1947 года на балансе Новосибирской автотранспортной конторы насчитывалось: «ГаЗ – АА» - 1 единица, «ЗиС – 5» и «ЗиС – 8» - 6 единиц, «ЗиС – 16» - 3 единицы, «Боссинг» - 1 единица. Имелся в наличии гараж – стоянка с пунктом профилактического обслуживания. В дальнейшем автобусный парк увеличивался ежегодно и к началу 1950 года составил 33 единицы. Функционировало девять маршрутов общей протяженностью 86,1 км.

Период с 1951 по 1955 годы характеризуется более интенсивным развитием автобусного парка города. Ежегодное поступление составило 2-3 десятка машин, например, в 1952 году – 25 единиц, в 1953 году- 30 единиц. В результате автобусный парк Новосибирской пассажирской автотранспортной конторы вырос до 111 машин. В этот период была произведена реорганизация автомобильного транспорта Новосибирской области. Были организованы в Кировском районе Новосибирская автотранспортная контора, в Ипподромском районе автотранспортное хозяйство и Бердская автотранспортная контора. В последнюю были переданы междугородные автобусные перевозки. Кроме того, старые автобусные маршруты ликвидированы за исключением двух.

Этот период в развитии городского автобусного транспорта характеризуется низкой технической оснащенностью обслуживания подвижного состава и вспомогательного производства. Прежде всего, это выразилось в следующем: неприспособленность гаража для стоянок автобусов вагонного типа, недостаточное количество мест (рассчитано только на 50); отсутствие надлежащей профилактики автомобилей (имелось только 7 смотровых ям); отсутствие авторемонтного завода.

Следующий период (1956 – 1960 годы) отмечен еще более интенсивным развитием пассажирского автотранспортного хозяйства Новосибирска. Подвижной состав к концу этого периода насчитывал 164 единицы, из них в исправном техническом состоянии – 116 единиц. Основное ядро его составили модели: «ПаЗ – 651», вместимостью 18 мест, «ЗиС – 155» - 22 места и «ЗиС – 158» - 32 места. Автобусы «ЗиС» после переименования стали именоваться «ЗиЛ». Организован Новосибирский городской автотранспортный трест, а также три новых автотранспортных предприятия: Новосибирское автохозяйство легковых автомобилей №1, 2, 3. В городе Бердске организован филиал Новосибирской АТК с двумя автобусными маршрутами. Общая протяженность маршрутной сети в Новосибирске составила 143 км.

Последующий период с 1961 по 1965 годы также характерен высокими темпами развития пассажирского автомобильного транспорта г. Новосибирска. В течение этого времени подвижной состав увеличился более чем в два раза. К концу 1965 года среднесписочное количество автобусов составило 367 единиц. В Новосибирске действовало 46 внутригородских автобусных маршрутов, общей протяженностью 748,6 км. Автобусными предприятиями обслуживались и пригородные маршруты: до Толмачево (30,4 км), Мочище (19,8 км), Кудряшовского бора (25 км), Каменки (7км), Бердска (40 км). Была произведена очередная реорганизация автотранспортных предприятий, в основном путем их переименования. Еще одно нововведение связано с кассовым методом обслуживания пассажиров. Оно было оформлено приказом Министерства РСФСР №180 от 28.05.1962г. и инструкцией №СА-173-28 от 25.02.1961г. «Об организации автобусных городских сообщений без кондукторов». Результатом такого решения стало резкое снижение прибыли, участились случаи хищения из касс работниками автотранспортных предприятий.

В конце 1966 года вновь произошли изменения в структуре управления автомобильным транспортом Новосибирской области – Новосибирский городской трест пассажирских перевозок и подчиненные ему автохозяйства переданы из Новосибирского управления автомобильным транспортом в ведение Западносибирского территориального транспортного управления. Произошло также переименование автотранспортных предприятий из Новосибирских автобусных парков в Новосибирские пассажирские автотранспортные предприятия. Эти названия сохранились до сегодняшних дней.

Анализируя в целом этапы исторического развития автобусных пассажирских перевозок, следует отметить, что оно активно начало развиваться только с 1952 года. Уже к 1989 году они составили 57% от общего объема городских перевозок пассажиров. Однако с 1985 года поступление новых автобусов постепенно сократилось, и количество машин стало снижаться. Так, если в 1985 году автобусный парк насчитывал 1641 единиц, то в1992 году – 1106 единиц. Как следствие этого замедлился процесс обновления подвижного состава.

ТРАМВАИ

Трамвайное движение в Новосибирске появилось спустя восемь лет после автобусного. В ночь с 23 на 24 ноября 1934 года произведено испытание первой трамвайной линии. В пробеге участвовало два состава вагонов, испытание прошло вполне удачно. Мелкие дефекты были устранены в течение 24 и 25 ноября. Трамвайное движение первое время было организовано на линии «Вокзал – Центр». Трамвайного депо на день открытия движения не было, строительство его не закончилось. Вагоны ремонтировались на открытой площадке, расположенной на ул. Гоголя на территории бывшего центрального склада. Трамвайный парк подвижного состава включал 18 вагонов производства Мытищинского завода двухосной серии «М» (моторные) и «Х» (прицепные). Пассажиры и размещались в прицепном вагоне. В моторном вагоне имели право на проезд работники, обслуживающие трамвайное движение и иногда милиция.

В 1935 году строительство трамвайного депо на 42 вагоно-мест завершилось, построена вторая тяговая подстанция, строились трамвайные линии. К 1936 году уже действовало четыре трамвайных маршрута и один ночной. Длина трамвайного пути по оси улиц достигала 13 км, а одиночного эксплуатационного пути – 21,1 км. Трамвайный парк состоял из 48 вагонов, из которых – 18 двухосные моторные и 30 двухосные прицепные.

В 1937 году длина трамвайного одиночного эксплуатационного пути увеличилась до 22 км, а число вагонов достигло 54 единицы, из которых – 21 двухосные моторные, 30 двухосные прицепные и 3 четырехосные прицепные. За год было перевезено 42099 тыс. пассажиров.

В 1938 году трамвайный трест был реорганизован в управление Новосибирского трамвая отдела коммунального хозяйства. В дальнейшем закончилось строительство седьмого маршрута – однопутная линия от Красного проспекта до клуба им. Кирова. К началу Великой Отечественной войны введено в эксплуатацию около 6 км трамвайных путей в Кировском районе, в том числе 4,5 км пассажирских путей («Кировское кольцо»), третья тяговая подстанция. Трамвайный парк насчитывал 69 вагонов, 38,8 км трамвайных путей.

Годы войны внесли свои коррективы в развитие Новосибирского трамвая. На территорию правобережного депо был эвакуирован из Москвы прожекторный завод №644. Часть рабочих ушла на фронт. Инвентарное число вагонов составляло 83 единицы, однако, в движении из них участвовало только от 27 до 32 вагонов.

В 1943 году управление трамвая было реорганизовано в трамвайно-троллейбусный трест, а в следующем году принято решение о подготовке к осуществлению троллейбусного движения в Новосибирске. Однако в связи с отсутствием производственной базы, троллейбусное движение в Новосибирске было открыто гораздо позднее.

Первые послевоенные годы были тяжелыми для страны, все усилия сосредотачивались на восстановлении разрушенного хозяйства, но именно в этот период начался подъем новосибирского трамвая. Началось строительство трамвайного депо. Удалось увеличить протяженность трамвайного пути на 3 км. На маршруте №7 («Центр – Мясокомбинат») был построен разъезд, благодаря которому удалось ликвидировать дневное окно для пропуска железнодорожных поездов. Кроме того, действовало еще 7 маршрутов: №1 «Центр – завод «Труд»; №2 «Вокзал – завод «Труд»; №3 «Центр – завод им. Чкалова»; №4 «Центр – Вокзал»; №6 «Центр – ул. Д.Ковальчук»; №А «Кольцовский»; №Б «Кольцо Южный поселок».

В 1950 году трамвайный парк увеличился до 97 вагонов, а с 1 января были получены 6 новейших четырехосных моторных вагонов «МТВ-82». В том же году закончилось строительство нового правобережного трамвайного депо на 24 вагоно-места.

Период с 1951 по 1955 годы в развитии Новосибирского трамвая характерен новыми успехами. Введены в эксплуатацию новый маршрут в Кировском районе, который связал завод «Тяжстанкогидропресс» с Соцгородком, а также второй путь 7-го маршрута, трамвайная линия по ул. Д.Ковальчук в сторону Горбольницы. Принята в эксплуатацию тяговая подстанция, а в октябре 1955 года закончилось строительство двухпутной трамвайной линии через коммунальный мост общей протяженностью 9,8 км. Открывшееся движение по новым маршрутам соединило центр правобережной части города с левобережной, вокзал Кировского района с крупными заводами «Тяжстанкогидропресс» и «Оловозавод».

В следующей пятилетке (1956-1960 годы) развитие трамвайного хозяйства продолжалось такими же темпами. Было построено несколько новых трамвайных линий: от сада Дзержинского до «Золотой нивы»; от ул. Учительской до п. Северной; от «Оловозавода» до п. Советской; от Коммунального моста до сада Мичуринцев; от завода «Тяжстанкогидропресс» до завода гипсовых изделий и другие. В целом к концу 1960 года протяженность трамвайных путей достигла 124,6 км, а парк подвижного состава увеличился до 309 пассажирских вагонов, из них 202 в правобережном депо и 107 в левобережном. В 1957 году трамвайно-троллейбусный трест был реорганизован в трамвайно-троллейбусное управление.

В последующие годы (с1961 по 1965 годы) большое внимание уделялось укреплению и расширению производственной базы. Построено и сдано в эксплуатацию Октябрьское трамвайное депо на 100 вагоно-мест, сделана пристройка Кировского депо на 509 вагоно-мест с моечным отделением. Правобережное депо стало именоваться Дзержинским.

В дальнейшем (с1966 по 1970годы) развитие Новосибирского трамвая осуществлялось по всем основным направлениям. Так, были открыты новые маршруты: «Учительская – клуб им. А.П.Чехова»; «Центр – Станиславский ж/м»; «Центр – Затулинский ж/м»; «Рынок – Гусинобродский ж/м». Построено трамвайное депо в Кировском районе на 150 вагоно-мест. Подвижной парк пополнился 47 вагонами более современного типа (РВЗ-61).

Следующий период (с 1971 по 1975 годы) характерен более интенсивным развитием трамвайного хозяйства в левобережных районах Новосибирска (Ленинском и Кировском). Введены в эксплуатацию новые трамвайные пути по улицам: Котовского, Широкой и Троллельной. Реконструированы и капитально отремонтированы трамвайные пути по улицам: Трикотажная, Блюхера, Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского и других. Аналогичная работа была проведена и в правобережных районах города по улицам: Кирова, Д.Ковальчук, Никитина и т.д. К концу 1975 года общая длина трамвайных путей достигла 174,6 км, действовало 25 маршрутов, функционировало 4 трамвайных депо на 425 вагонов, в том числе: Дзержинское – 125, Кировское – 150, Октябрьское – 100, Ленинское – 50.

Период с 1976 по 1980 годы отличался более равномерным и стабильным развитием трамвайного хозяйства по районам города. Были построены и введены в эксплуатацию диспетчерский павильон на «Золотой горке», отстойные площадки на «Саде Мичуринцев». Продолжено строительство новых трамвайных путей, реконструкция и капитальный ремонт старых, пополнение подвижного состава новыми вагонами. В результате этих мероприятий общая протяженность маршрутной сети составила 1152 км, а подвижной состав насчитывал 461 трамвай.

В целом, анализируя роль и место трамвайного движения в историческом развитии городского пассажирского транспорта отмечается, что до 1970 года оно занимало ведущее положение в пассажирских перевозках. Но впоследствии отношение к трамваю резко изменилось - был принят курс на постепенную ликвидацию трамвайных путей. Их сняли с улиц: Большевистской, Челюскинцев, Гоголя, Д.Ковальчук, Красного проспекта.

Такая реконструкция городской транспортной сети была проведена недостаточно обоснованно и, как правило, не компенсировалась созданием других линий движения. Если где и происходило это, то в основном на менее значимых направлениях. Наиболее развитая трамвайная сеть сохранилась в Ленинском и Кировском районах и частично - в Дзержинском и Калининском. При этом центр города связан трамвайными путями только с Октябрьским районом, сообщение же с другими районами города трамвай, как основной вид подвижного состава, потерял свое место, и объемы перевозок снизились.

Первый трамвай Новосибирска

МТВ-82

РВЗ-6

РВЗ-7

ТРОЛЛЕЙБУС

Из наземных видов городского пассажирского транспорта Новосибирска, троллейбус имеет самую короткую историю. Решение о подготовке и осуществлении троллейбусного движения в городе было принято в 1944 году, но выполнить его удалось только в 1957 году. Помешала война и послевоенная разруха.

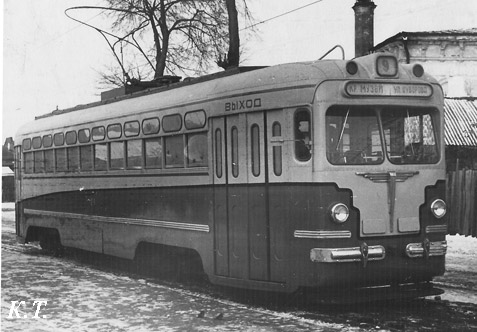

В Новосибирске в этот год строится троллейбусное депо, прокладываются троллейбусные пути, в октябре из города Энгельса с завода им. Урицкого поступает первая партия троллейбусов марки МТВ-82Д, а 7 ноября 1957 года открывается движение. Протяженность первого троллейбусного маршрута «Мостовая – Аэропорт» 20 км. К концу 1957 года уже имелось 17 троллейбусных машин, которые перевезли 879,8 тыс. человек.

В следующем 1958 году парк троллейбусов составил 45 единиц, было построено 16 км троллейбусных линий от Мостовой до сада им. Кирова и открыто движение по новому маршруту «Вокзал – сад им. Кирова», введено в эксплуатацию троллейбусное депо в Дзержинском районе. В 1959 году протяженность троллейбусных линий увеличилась на 4,5 км за счет ввода в эксплуатацию участка контактной сети от Башни до завода им. Ефремова. Количество троллейбусов уже составило 69 единиц.

Высокие темпы развития троллейбусного хозяйства сохранились и в 1960 году. Так открылся новый маршрут в Октябрьском районе до завода им. Воскова, общая протяженность троллейбусных линий достигла 52,6 км, подвижной состав насчитывал 91 троллейбус. Всего за год перевезено 34111,4 тыс. пассажиров.

В течение следующих пяти лет (с1961 по 1965 годы) развитие троллейбусного вида пассажирского транспорта продолжалось. Троллейбус становился важным элементом транспортной сети Новосибирска. В 1961 году введена в эксплуатацию линия троллейбусного маршрута (№4) в Кировском районе протяженностью 6,5 км, сдана пристройка троллейбусного депо на 25 машин, приобретено 13 троллейбусов. В 1962 году продлена линия маршрута №3 от площади Сибиряков-Гвардейцев до завода Тепловозного оборудования на 6,5 км, введено в эксплуатацию новое троллейбусное депо в Кировском районе на 100 машин, приобретено 22 троллейбуса современного типа ЗИУ-5. В последующие годы введены в действие троллейбусные линии по улице Б.Хмельницкого – 6,3 км, до завода Медпрепоратов – 5,6 км и по улице Восход – 1 км, а также троллейбусные разъезды для отстоя на конечных станциях Новосибирск-Западный, Бугринская роща, поселок Северный.

В дальнейшем развитие троллейбусного движения по улицам города продолжалось достаточно интенсивно вплоть до 1990 года. Троллейбусы за этот период становятся равноправными участниками городских пассажирских перевозок. Их объем достигает объема трамвайных перевозок.

МЕТРОПОЛИТЕН

Анализ исторического пути развития пассажирского транспорта Новосибирска был бы не полным без включения в него метрополитена. Он оказался чрезвычайно коротким. Январь 1978 года можно считать зарождением Новосибирского метрополитена. В это время был рассмотрен и согласован технический проект первой очереди. Ее строительство начато в 1979 году, а в конце 1985 года закончено строительство основных станций и перегонов. С 1986 года метрополитен в городе начал функционировать. За год им было перевезено 40,1 млн. пассажиров. Однако полностью строительство всей очереди из-за экономических проблем завершилось только в 1992 году. И общая протяженность линий метрополитена составила 14 км. Несмотря на отсутствие достаточного финансирования, продолжается строительство его второй очереди на участке от станции «Сибирская» до стации «Березовая».

Таким образом, метрополитен прочно вошел в жизнь Новосибирска. Устойчиво работая, он перевозит ежедневно более 200 тыс. пассажиров. Метрополитен сегодня является основой маршрутной сети города, его каркасом. Многие маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев начинаются от станции метрополитена. Кроме того, здесь сформировались определенные торговые центры.

МТБ-82

Механическое оборудование

Механическое оборудование включает в себя кузов, ходовые части, тяговые передачи, тормозные устройства и механизмы, устройства безопасности, сцепные и ударно-тяговые приборы и механизмы обслуживания кузова.

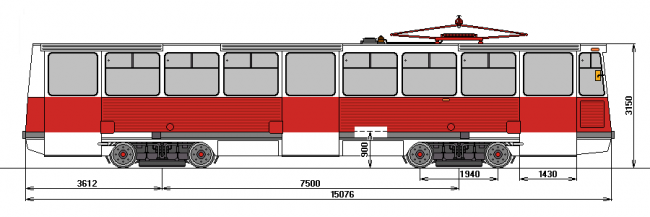

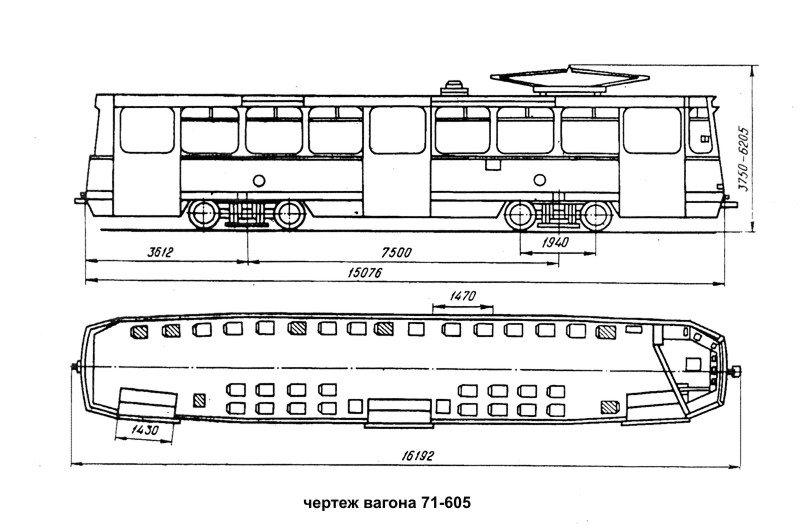

Трамвайный вагон КТМ-5М3

Усть-Катовский трамвайный завод

Трамвай предназначен для эксплуатации при температурах от +40° до -40°

Над уровнем моря 1200м

Относительная влажность 80%

На уклонах до 90‰

Вагон имеет полуавтоматическую систему управления, оборудован двигателями постоянного тока. Имеет световую и звуковую сигнализацию и принудительную вентиляцию.

Вагон предназначен для перевозки пассажиров по городским и пригородным трамвайным путям с колеей шириной 1524мм. Напряжение на тяговые цепи подается от контактного провода 550В.

Трамвай представляет собой четырехосный цельнометаллический вагон несущей конструкции.

Параметры вагона КТМ-5М3

Длина вагона………………….15000см.

Ширина вагона ……………….2600см

Высота от головки рельса……3150см

База вагона ……………………7500см

Вес кузова……………………...9,25т

Вес 1 тележки …………………4,7т

Вес вагона (порожнего)…..…..18,85т

Вес вагона (при наполнении)…..27т (123чел)

База вагона – это расстояние от шкворневой до шкворневой балки (от центра до центра тележки).

База тележки – это расстояние от оси до оси колес тележки.