БИОФИЗИКА

ЛЕКЦИЯ 6

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

морфология дыхательной системы

Дыхание - источник энергии, необходимый для жизнедеятельности организма. Дыханием следует именовать совокупность происходящих в организме процессов, обязательно связанных с потреблением клетками кислорода (02), т. е. с биологическим окислением, а также с удалением продукта биологического окисления - двуокиси углерода (СО2).

Дыхание появилось позднее, чем возникла жизнь на нашей планете. На заре развития жизни атмосфера Земли носила не окислительный характер, а восстановительный: она практически не содержала кислорода и состояла преимущественно из метана, аммиака, водорода и гелия. Для своего существования "первожители" получали энергию за счет анаэробных процессов. С появлением прокариотов, которые научились использовать энергию солнечных лучей для синтеза органических соединений, выделяя при этом кислород - начинается "эра" кислородного дыхания. Полагают, что пионерами фотосинтеза были сине-зеленые бактерии - цианобактерии.

Со временем они превратились в пластиды, в том числе хлоропласты - носители хлорофилла в растительной клетке, где и происходит фотосинтез. Другие, так называемые пурпурные бактерии, первыми стали использовать кислород, появившийся в атмосфере главным образом благодаря фотосинтезу: они окисляли органические вещества, получая таким путем гораздо больше энергии, чем это могли делать анаэробы. Они внедрились в тела анаэробных прокариот - крупных амебовидных клеток - и дали начало митохондриям. В этих органоидах клеток происходят окислительно-восстановительные процессы, дающие клетке энергию. Так сложилось гармоничное взаимодействие растительного и животного миров - необходимая предпосылка развития функции дыхания. Молекула кислорода, прежде чем попасть из атмосферы в митохондрии, проделывает сложный путь, причем у одноклеточных он измеряется микронами, в то время как у крупных животных достигает метров, т.е. возрастает в миллион раз.

Если у одноклеточных обмен кислорода и двуокиси углерода осуществляется путем диффузии - прямое дыхание, то с увеличением размеров тела требуется непрямое дыхание - специальный механизм, который должен доставлять тканям кислород. Между клетками, потребляющими 02, и атмосферой формируются специализированные органы дыхания, возникают транспортные системы, такие как гемолимфа и кровь. Вдыхание и выдыхание газов, их циркуляция в организме управляются функциональной дыхательной системой, имеющей многоуровневую и иерархическую организацию. В регуляции внешнего дыхания, транспорта газов, внутриклеточном окислительном фосфорилировании заняты ведущие интегративные системы организма: нервная, эндокринная и иммунная.

Дыхательная функция связана с газообменом в респираторном отделе легких, где вдыхаемый воздух после прохождения по воздухоносным путям нагревается, увлажняется и обезвреживается от микроорганизмов и инородных частиц, подходя к альвеолам практически стерильным. Его состав анализируется рецепторами органа обоняния в носовой полости, нейроэпителиальными тельцами и щеточными клетками легкого. При дыхательных экскурсиях грудной клетки в результате сокращении наружных, внутренних межреберных мышц и диафрагмы, создающих отрицательное давление в плевральной полости, выдыхаемый воздух участвует в голосообразовании при помощи голосовых связок, которые имеют в нижней трети терморецепторы.

Помимо газообмена (внешнее дыхание) легкие выполняют ряд недыхательных функций: участвуют в регуляции белкового, водно-солевого и углеводного обменов. Так для легких характерен чрезвычайно высокий уровень метаболизма липидов, включающих биогенез сурфактанта, простагландинов, лейкотриенов. Органы дыхания участвуют:

- в терморегуляции,

- депонировании крови,

- регуляции ее свертывания,

- очищение крови от микротромбов и продуктов метаболизма.

Дыхательная система - передовой барьер развертывания иммунологических реакций при развитии респираторных заболеваний аллергического генеза (бронхиальная астма, аллергический ринит и т.д.) с мощной системой местной (с использованием секреторного иммуноглобулина А) и общей иммунологической защиты.

Дыхательную систему человека и млекопитающих нужно рассматривать как открытую систему организма, обеспечивающую ему ряд сложных адаптивных реакций к воздушной среде. Подобная функциональная устроенность дыхательной системы предопределяет разделение ее на несколько морфофункциональных отделов:

1. Воздухопроводящий (кондукторный) отдел — трахеобронхиальное дерево, проводящее воздушный поток по многократно ветвящейся системе бронхов, где окончательно завершается кондиционирование и регулируется скорость потока воздуха, а также осуществляется защита организма от чужеродных агентов местными органами иммунитета.

Следует дополнить эту часть органов дыхания отделом верхних дыхательных путей (носовая полость, параназальные пазухи, обонятельный анализатор), который наряду с кондиционирующей и обезвреживающей функциями обеспечивает тонкую настройку регуляции дыхательных экскурсии под действием дыхательного центра, обеспечивая полноценное функционирование аэро-гематического барьера.

2. Респираторный отдел — это часть дыхательной системы, где происходит собственно газообмен.

В состав органов дыхания также входят грудная клетка, дыхательные межреберные мышцы, диафрагма, плевральные полости, собственный эндокринный и нервный аппараты.

Из эмбриогенеза:

На 28 недели внутриутробного развития продолжается дифференцировка ацинусов: формируются альвеолярные ходы, новые альвеолярные мешочки, появляются примитивные альвеолы. Эпителий альвеол уплощается, и формируются элементы аэро-гематического барьера. Количество альвеолоцитов 2-го типа увеличивается, достигая 62,2 % от клеток эпителия примитивных альвеол. Зрелые альвеолы развиваются окончательно при первом вдохе после рождения. Легкие плода человека заполнены жидкостью напоминающей плазму крови, но не амниотической жидкостью, как часто полагают. Эта жидкость выделяется тканями легких, ее состав претерпевает существенные изменения в последние недели беременности. Начинающаяся секреция сурфактанта альвеолоцитами 2-го типа увеличивает содержание поверхностно-активных веществ

(д и п а л ь м и т о и л ф о с ф а т и д и л х о л и н – с ф и н г о м и е л и н) уменьшающих поверхностное натяжения жидкого слоя, покрывающего альвеолы изнутри. У человека появление сурфактанта обнаруживается только у 26-недельного зародыша. Именно по этой причине у недоношенных новорожденных зачастую возникают дистресс-синдромы.

Воздухопроводящие (кондукторные) пути.

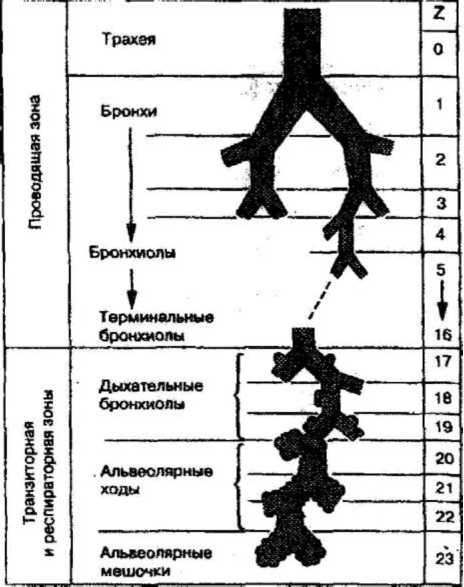

Они подразделяются на внелегочные и внутрилегочные отделы. Внелегочные воздухоносные пути состоят из носовой полости, носоглотки, гортани, трахеи и главных бронхов, внутрилегочные отделы представлены ветвлениями бронхов и терминальными бронхиолами. Воздухоносные пути могут быть рассмотрены как ряд дихотомически ветвящихся трубок: каждый «родительский» воздухоносный путь дает начало двум «дочерним» ветвям. В легком человека насчитывается в среднем 23 генерации воздухоносных путей. Первые 16 известны как кондукторные (проводящие) воздухоносные пути, поскольку они обеспечивают доступ потоку газа к зонам легких, где происходит газообмен, и в обратном направлении. Последние семь 7 генераций заканчиваются 65536 терминальными бронхиолами диаметром всего 0,6 мм. Средний объем суточной вентиляции взрослого человека составляет 15-20 тыс. литров.

Трахеобронхиальное дерево.

Проводящая зона, охватывающая первые 16 генераций воздухоносных путей, в газообмене не участвует. Транзиторная и респираторная зоны, в которых происходит газообмен, включает дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки.

Все дистальнее расположенные от терминальной бронхиолы газообменивающие отделы транзиторной и респираторной зоны образуют легочной ацинус.

По мере деления бронхиального дерева ламинарное движение воздуха в них превращается в турбулентное. Скорость движения воздушного потока падает, так как площадь поперечного сечения каждой последующей генерации возрастает из-за значительного увеличения площади поперечного сечения общего количества воздухоносных путей. В итоге на уровне дыхательных бронхиол движение газа происходит преимущественно за счет диффузии, а не конвекции, т.е. поступательного движения воздуха.

В кондукторном отделе воздух доводится примерно до температуры внутренней среды организма при 100% влажности уже на уровне верхней трети трахеи независимо от температуры вдыхаемого воздуха. Самое существенное значение в его температурном кондиционировании принадлежит носовой полости и параназальным пазухам, выполняющим на 75 % кондиционирующие функции. При этом дыхательные пути для кондиционирования вдыхаемой газовой смеси выделяют много тепла и воды. Из общего количества потерь тепла и влаги 20-25% приходится на долю, так называемого «реверсионного» увлажнения и обогрева за счет испарения влаги с поверхности слизистой оболочки при вдохе. Физиологическое кондиционирование вдыхаемого воздуха в полости носоглотки нарушается при ротовом дыхании. При этом возникает пересыхание и охлаждение слизистой трахеи и бронхов, что может привести к повреждению и нарушению функции мерцательного эпителия, возникновению деструктивных явлений в слизистой оболочке.

В типичных случаях стенки воздухоносных путей состоят из четырех оболочек: слизистой, подслизистой, фиброзно-хрящевой и адвентициальной.