- •Часть 1. Классический метод расчёта

- •1. Основные положения классического метода

- •2. Переходные процессы в цепях с одним

- •3. Переходные процессы в цепях с двумя разнородными накопителями энергии

- •4. Переходные процессы в цепях

- •5. Переходные процессы при "некорректных коммутациях".

- •Часть 2. /Под ред. Доц. А.В.Корощенко. –Донецк: ДонНту, 2008. -237с.

1. Основные положения классического метода

РАСЧЁТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

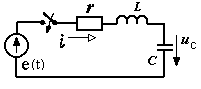

Н еразветвлённая

RLС-цепь

в переходном процессе описывается одним

интегро-дифференциальным

уравнением

по II

закону Кирхгофа

еразветвлённая

RLС-цепь

в переходном процессе описывается одним

интегро-дифференциальным

уравнением

по II

закону Кирхгофа

![]() .

.

Для решения его сводят к чисто дифференциальному уравнению вида:

![]()

![]()

В математике решение таких уравнений находится в виде суммы общего и частного решений. Частное решение зависит от вида правой части урав-нения, т.е. в данном случае от вида принуждающей ЭДС. Общее решение - это решение уравнения при нулевой правой части, т.е. при отсутствии в це-пи источников. Поэтому в электротехнике их называют принуждённой и свободной составляющими тока или напряжения ПП.

![]()

![]() .

.

Принуждённые составляющие токов и напряжений iпр (t), uпр (t) рассчи-тываются по схеме цепи в установившемся после коммутации режиме. Это обычный расчёт цепи постоянного или переменного тока.

Расчёт составляющих iсв (t), uсв (t) выполняется в следующем порядке:

- для цепи после коммутации в свободном режиме (источники исключены) составляется характеристическое уравнение и находятся его корни;

- по виду корней записывается общий вид свободных составляющих;

- в выражениях свободных составляющих рассчитываются постоянные интегрирования.

После этого, как сумма составляющих, записывается полное решение:

i (t) = i пр(t) + i св(t) ; u (t) = u пр(t) + u св(t)

* Способы получения характеристического уравнения цепи

Если

цепь содержит несколько накопителей

энергии, то характеристическое уравнение

цепи получают следующим образом: для

цепи после коммутации

в свободном режиме по МЗК

составляются диф-ференциальные

уравнения, которые

затем алгебраизируются путём

замены d

/dt

→

p,

![]() .

Приравнивая

главный определитель

системы к нулю, получают

искомое характеристическое уравнение

цепи:

.

Приравнивая

главный определитель

системы к нулю, получают

искомое характеристическое уравнение

цепи:

![]() ,

,

![]()

Если же цепь достаточно простая, то характеристическое уравнение получают через запись входного операторного сопротивления це-пи Zвх(р) = 0 в свободном режиме, причём, относительно любой ветви.

Пример.

R = 10 Ом, L = 18,4 мГн, С = 500 мкФ.

Найти Zвх(р) и записать характеристичес-кое уравнение цепи в переходном процессе.

Выражение получается проще, если входное сопротивление записывать относительно ветви с накопителем энергии.

![]()

![]()

![]() =

=![]() =

0,

=

0,

р2

+ 200р +

108695.65 = 0

![]() =

-100 ± j314 1/c.

=

-100 ± j314 1/c.

* Корни уравнения, их свойства и вид свободных составляющих.

Число корней и порядок характеристического уравнения определяются числом независимых накопителей энергии в цепи. Поскольку цепь линейная, переходный процесс в ней всегда затухает, поэтому корни характеристического уравнения отрицательны или имеют отрицательную веществен-ную часть. Свободные составляющие токов и напряжений записывают в ви-де затухающих экспонент:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ;

;

![]()

![]() .

.

Выражения свободных составляющих, как видим, содержат постоянные интегрирования, которые предстоит определить. Их находят через начальные значения функций и их производных, т.е. в нашем понимании, через начальные условия переходного процесса iq(0+), uq(0+), i' (0+), u'(0+).

* Начальные условия процесса.

* Расчёт постоянных интегрирования.

В электротехнике различают докоммутационные /t = 0-/ и послеком-мутационные / t = 0+/, нулевые и ненулевые, зависимые и независимые на-чальные условия. К независимым начальным условиям относятся значения тока в индуктивности iL(0) и напряжения на ёмкости uC(0), посколь-ку в момент коммутации они не могут измениться скачком. Их рассчитывают по схеме цепи ещё до коммутации: iL (0+) = iL(0-), uC (0+) = uC(0-).

Значения остальных токов и напряжений являются зависимыми начальными условиями. Их рассчитывают в момент t = 0+, т.е. в первый же момент после коммутации, рассчитывают по МЗК или любому иному методу. После этого постоянные интегрирования находят из выражений свободной составляющей, рассмотренной при t = 0+:

при одном корне А = i (0+) - iпр (0+) ;

при двух корнях А1 + А2 = i (0+) – iпр (0+) ;

р1А1 + р2А2 = i' (0+) – i’пр (0+) .

Рекомендуемый порядок расчёта переходного процесса

классическим методом

1. До коммутации рассчитываются независимые начальные условия процесса: iL(0-), uC(0-).

2. После коммутации в установившемся режиме цепи рассчитываются принуждённые составляющие токов и напряжений i пр(t), uпр(t).

3. В свободном режиме цепи после коммутации получают характеристическое уравнение цепи, находят его корни, по виду которых записывают общий вид свободных составляющих iсв(t), uсв(t).

4. Для определения постоянных интегрирования рассчитывают начальные значения величин i (0+), u (0+) и их производных: i′(0+), u’(0+). Расчёт цепи в момент времени t = 0+ обычно выполняют по МЗК.

Через полученные начальные значения величин и определяют постоянные интегрирования в выражениях свободных составляющих.

5. Полные выражения токов и напряжений в переходном процессе записывают в виде суммы: u (t) = uпр(t) + uсв(t), i (t) = i пр (t) + iсв(t).