- •Глава 3 фонтанная добыча нефти

- •3.1. Основные способы эксплуатации добывающих скважин

- •3.2. Теоретические основы подъема смеси по трубам

- •3.3. Баланс энергии в скважине

- •3.4. Условия, причины и типы фонтанирования

- •3.5. Подъем жидкости за счет энергии гидростатического напора

- •3.6. Подъем жидкости за счет энергии расширяющего газа

- •3.7. Механизм движения газонефтяной смеси по вертикальным трубам

- •3.8. Характеристика подъемника

- •3.9. Расчетные формулы Крылова

- •3.10. Расчет процесса фонтанирования

- •3.11. Оборудование фонтанных скважин

- •3.12. Классификация фонтанной арматуры

- •3.13. Выбор фонтанной арматуры

- •3.14. Регулирование дебита фонтанной скважины

- •3.15. Установление технологического режима работы фонтанных скважин

- •3.16. Осложнения при работе фонтанных скважин

- •3.17. Автоматизация фонтанных скважин

- •3.18. Комплекс скважинного оборудования для фонтанной эксплуатации

- •3.19. Обслуживание фонтанных скважин

Глава 3 фонтанная добыча нефти

3.1. Основные способы эксплуатации добывающих скважин

В связи с промышленным внедрением и повсеместным использованием новейших достижений науки в процессе нефтедобычи несколько изменилось и понятие основных способов эксплуатации нефтяных скважин.

Если подъем жидкости или смеси от забоя на дневную поверхность происходит только за счет природной энергии, то такой способ эксплуатации называется естественно-фонтанным. Следует заметить, что в настоящее время этот способ имеет весьма ограниченное распространение.

Если подъем жидкости или смеси от забоя на дневную поверхность происходит либо за счет искусственной энергии, либо за счет естественной и искусственной энергии, то такой способ эксплуатации будем называть механизированным.

Механизированный способ эксплуатации может осуществляться в двух видах:

1. Когда искусственная энергия вводится в добываемую жидкость централизованно, а распределение ее происходит непосредственно в залежи. Такой способ ввода энергии в залежь и ее распределение осуществляются при использовании методов поддержания пластового давления. Если при этом каждая конкретная эксплуатационная скважина оборудована только колонной насосно-компрессорных труб (отсутствуют механические приспособления для подъема), указанный способ эксплуатации будем называть искусственно-фонтанным. Искусственно-фонтанная эксплуатация имеет довольно широкое распространение.

2. Когда искусственная энергия вводится непосредственно в каждую конкретную скважину с помощью какого-либо механического приспособления. Ввод искусственной энергии в скважину достигается различными способами: компримированным (сжатым) газом и специальными механическими приспособлениями — глубинными насосами. При первом способе ввода энергии в скважину мы имеем дело с компрессорной эксплуатацией, при втором — с глубинно-насосной.

Особое место занимают некоторые виды эксплуатации скважин, осуществляемые за счет использования природной энергии газа с применением специального подземного оборудования. К ним относятся:

а) эксплуатация скважин бескомпрессорным газлифтом, теоретические основы подъема смеси при которой аналогичны таковым при фонтанно-компрессорной эксплуатации. Разница состоит в том, что для подъема используется газ высокого давления, добываемый либо попутно с нефтью, либо специально отбираемый из газоносных пропластков. В этом случае отпадает • необходимость использования компрессоров,

б) эксплуатация скважин плунжерным лифтом, при которой подъем смеси происходит за счет природной энергии сжатого газа с применением специальных плунжеров, препятствующих потерям на относительное проскальзывание газа.

Деление и сравнение способов глубинно-насосной эксплуатации будет рассмотрено в последующих главах.

3.2. Теоретические основы подъема смеси по трубам

Подъем жидкости из скважин

нефтяных месторождений практически

всегда сопровождается выделением газа.

Поэтому для понимания процессов

подъема жидкости из скважин, умения

проектировать установки для подъема и

выбирать необходимое оборудование,

надо знать законы движения газожидкостных

смесей в трубах. При всех известных

способах добычи нефти приходится иметь

дело с движением газожидкостных

смесей либо на всем пути от забоя до

устья, либо на большей части этого пути.

Эти законы сложнее законов движения

однородных жидкостей в трубах и изучены

хуже. Если при движении однофазного

потока приходится иметь дело с одним

коэффициентом трения

![]() то при движении

двухфазного потока - газожидкостных

смесей приходится прибегать, по меньшей

мере к двум опытным характеристикам

потока, которые в свою

то при движении

двухфазного потока - газожидкостных

смесей приходится прибегать, по меньшей

мере к двум опытным характеристикам

потока, которые в свою

очередь зависят от многих других параметров процесса и условий движения, многообразие которых чрезвычайно велико.

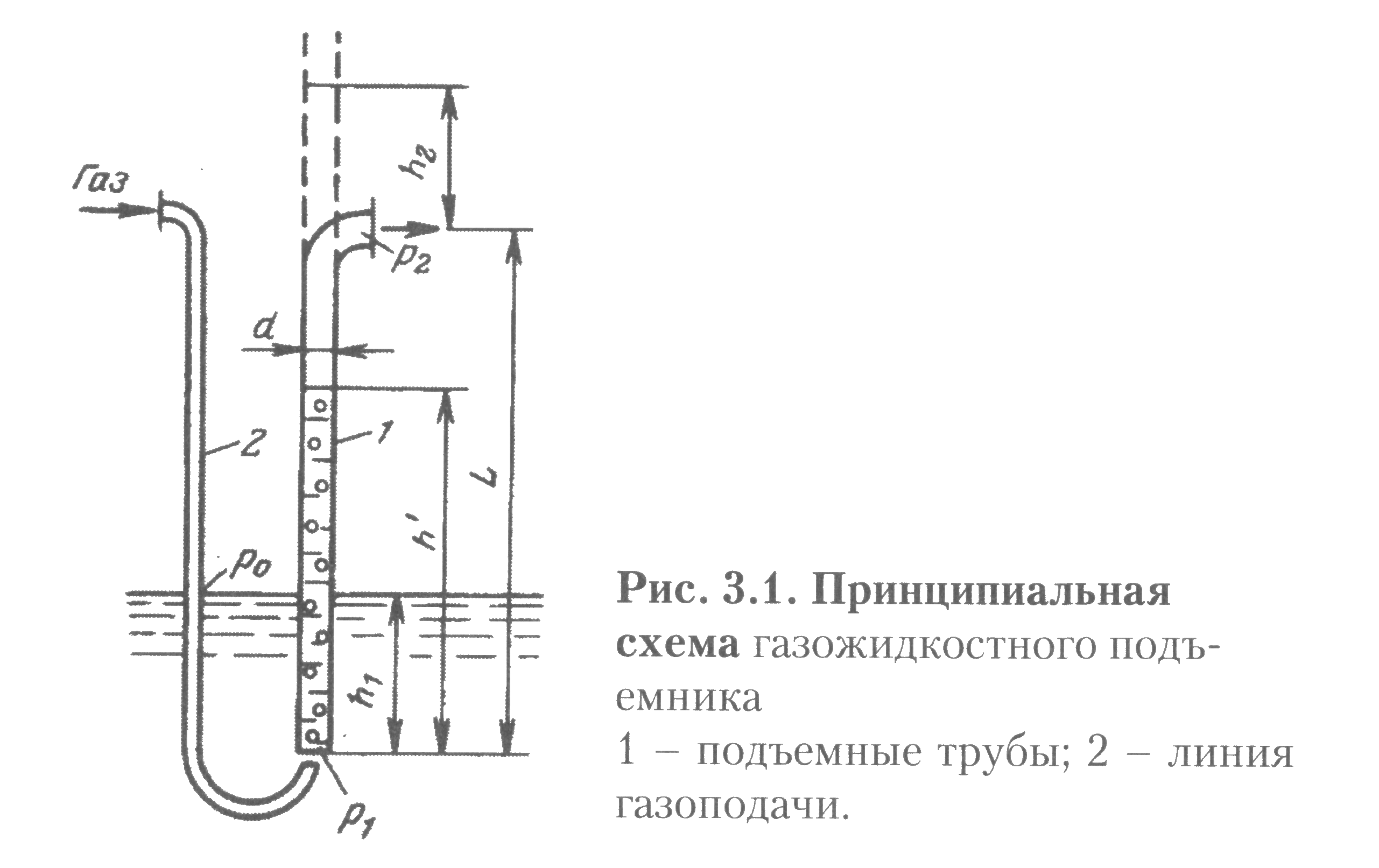

Принципиальная схема газожидкостного подъемника показана на рис.3.1.

В водоем с постоянным уровнем погружены подъемные трубы 1 длиной L на глубину h1 К нижнему концу подъемных труб (к башмаку труб) по трубам 2 (линия подачи газа) подводится газ. В подъемных трубах газ всплывает в жидкости и образуется газожидкостная смесь, которая поднимается на высоту h1. Поскольку трубы 1 и водоем являются сообщающимися сосудами, то у башмака будет абсолютное давление с одной стороны

![]()

и с другой стороны

![]()

где р,рсм- плотность соответственно жидкости и газожидкостной смеси; Р0 - атмосферное давление воздуха над уровнем жидкости; Р2 - противодавление на выкиде подъемных труб (устьевое давление).

Приравнивая эти уравнения, в случае одинаковых давлений газа над жидкостью в трубах и водоеме (Р2=Р0), получаем h1p= h1pcм. Так как средняя плотность смеси жидкости и газа

рсм меньше плотности жидкости р (рсм<р), то h1>hr Для любого тела при постоянной массе плотность тем меньше, чем больше объем. Увеличивая объем газа в смеси (объемный расход его), уменьшаем плотность смеси и соответственно повышаем h1. Такая смесь может существовать только при движении одной или обеих фаз. Таким образом, принцип работы газожидкостного подъемника заключается в уменьшении плотности смеси в подъемных трубах.

Эксперименты показали, что с увеличением расхода газа увеличивается высота подъема жидкости h1 и при определенном расходе его начинается перелив жидкости (h1>L). Расход жидкости при увеличивающемся расходе газа сначала возрастает, достигает максимума, а затем уменьшается вплоть до нуля.

Это связано с тем, что труба

заданной длины L

и диаметра d

при постоянном перепаде давления

![]() Р=Р1

- Р2

может пропустить

вполне определенный расход жидкости,

газа или газожидкостной смеси.

Зависимость объемного расхода жидкости

q

от объемного расхода

газа V0

называют кривой

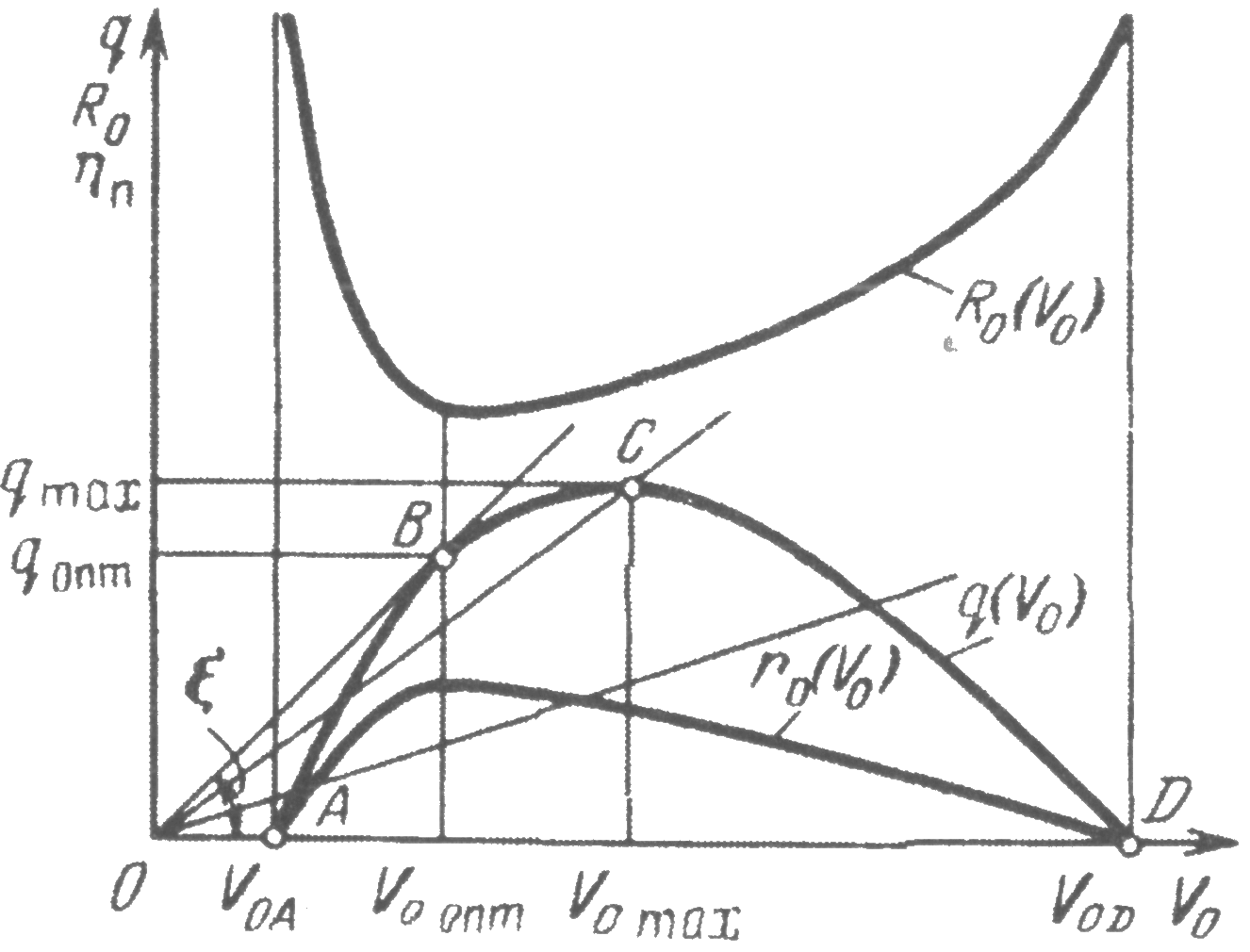

лифтирования (подъема) (рис 3.2). поэтому

газожидкостный подъемник можно называть

также газлифтом.

Р=Р1

- Р2

может пропустить

вполне определенный расход жидкости,

газа или газожидкостной смеси.

Зависимость объемного расхода жидкости

q

от объемного расхода

газа V0

называют кривой

лифтирования (подъема) (рис 3.2). поэтому

газожидкостный подъемник можно называть

также газлифтом.

Рис. 3.2. Зависимость

подачи q

подъемника, коэффициента полезного

действия![]() и удельного расхода газа R0

от расхода газа

и удельного расхода газа R0

от расхода газа

На

кривой лифтирования имеются четыре

характерные точки. Точка А соответствует

началу подачи (перелива) жидкости, точка

В соответствует оптимальной подаче

подъемника, точка С - максимальной

подаче подъемника, точка D

- срыву подачи подъемника по жидкости.

Оптимальный режим работы характеризуется

максимальным значением КПД подъемника.

На

кривой лифтирования имеются четыре

характерные точки. Точка А соответствует

началу подачи (перелива) жидкости, точка

В соответствует оптимальной подаче

подъемника, точка С - максимальной

подаче подъемника, точка D

- срыву подачи подъемника по жидкости.

Оптимальный режим работы характеризуется

максимальным значением КПД подъемника.

Графическая зависимость q(V0) получена при заданном относительном погружении труб под уровень жидкости:

![]() =h1/L

(3.3)

=h1/L

(3.3)

или с учетом противодавления Р2 на выкиде

![]()

Эксперименты показали, что в общем случае подача q газожидкостного подъемника является функцией многих параметров:

![]()

где p*,u* - соответственно отношение плотностей и абсолютных вязкостей жидкости и газа; о - поверхностное натяжение на границе раздела газ-жидкость.